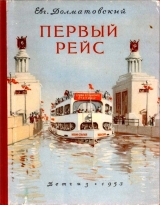

Текст книги "Первый рейс"

Автор книги: Евгений Долматовский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)

15

Все расширяясь и расширяясь, река становится морем.

Старые берега Дона и его пойма во многих местах были покрыты лесом и кустарником. И как в борьбе за воду строителям пришлось вести борьбу с водой, так и в борьбе за леса им пришлось вступить в поединок с деревьями и кустарниками. Надо было очистить ложе Цимлянского моря от леса, который, если б он остался, создал бы серьезную опасность для судоходства. На помощь строителям пришли добровольцы-лесорубы – сталинградские рабочие и колхозники. Более одиннадцати тысяч гектаров дна будущего моря было освобождено от леса. Часть деревьев выкопали с корнями, пересадили на новые места, часть вырубили и вывезли из района затопления.

Как легко и свободно движется наш большой волжский пароход по все

расширяющемуся Дону! Тот, кто раньше бывал на Дону, знает, что по нему могли пройти лишь малые суда.

Не случайно в песнях о Доне обычно присутствует слово «брод». Были на Дону и броды и протяженные мелководные участки. Но в старых казачьих песнях, появившихся на свет много лет назад, с печалью говорится о том, что когда-то Дон был широким, а потом обмелел, потерял свою силу. Видимо, суховеи, дующие с юго-востока, принесли много горя не только степям, но и самой реке.

Старики-казаки из донских станиц рассказывали, что помнят еще озера, которые были разбросаны всюду по равнине. Здесь они в детстве купались, поили коней. А потом вода в озерах стала соленой. Прошли годы, и озера совсем пересохли; остались лишь впадины с выступившей на поверхность солью. Помнят старики-старожилы и рощи, постепенно засохшие и исчезнувшие с лица земли. Так мелел тихий Дон…

А уже в этом году по-новому зазеленели степи. И сейчас, в конце июля, всматриваясь в далекий берег, новый берег нового моря, видишь не сожженные желто-бурые земли, а зеленые поляны.

Много дождей, небывало много пролилось здесь в мае и в июне. Быть может, просто год такой выдался? Возможно. Но это и не простое совпадение. Образовавшееся водное пространство не могло не повлиять на изменение климата. Ведь и в Москве – пусть немного, но все же изменился климат благодаря тому, что в ста километрах от города плещется Московское море: мягче стала зима, прохладнее – лето.

Мы стоим на палубе парохода «Сталинская Конституция». Бинокль переходит из рук в руки. Без него не рассмотришь станицы на берегу. А ветер – настоящий морской ветер – уже шумит вокруг, и тридцатипятиградусная жара перестает быть заметной. Ветер крепчает, только запах у этого морского ветра степной – запах полыни.

Глубина Цимлянского моря в отдельных местах достигает двадцати метров, но есть и менее глубокие места, на которых кое-где сохранились невырубленные деревья. Вдали от маршрута судна над водой покачиваются верхушки оставшихся деревьев. Их корни брали раньше скудную влагу из сухой земли, а теперь оказались на морском дне. Ранней весной прилетели птицы, свили гнезда на этих верхушках, как делали испокон веков, но вот появилось море, и тяжело пришлось бы пернатым, если бы не ребята-пионеры из донских станиц. Казачата подплывали к верхушкам деревьев на лодках и осторожно переносили гнезда на берега моря.

На борту парохода много новых пассажиров. Группа сибирских учителей любуется красотами природы, перестроенной человеком. Комсомольцы запевают песню о своем сибирском море – Байкале. Один из них просит едущего с нами композитора Дмитрия Кабалевского рассказать, какие песни написаны о Цимлянском море, проиграть их в салоне парохода. Но Кабалевский не знает таких песен.

– Придется вам, товарищ Кабалевский, написать песню о Цимлянском море! – настаивают сибиряки.

Как пишется песня? По-разному. Бывает, что месяцами складываются ее слова и мелодия, поэт и композитор долго и мучительно ищут их. Но бывает, что волнение момента сразу переливается в песню.

Незадолго до Сталинградской битвы довелось нам с Кабалевским побывать в партизанском отряде. Линия фронта была в том месте прерывистой и неопределенной; оказалось, что партизанский отряд расположился близко от той гвардейской дивизии, в которой мы находились. В тесной

накуренной хате композитора окружили молодые бойцы и попросили рассказать о песне.

Тут же, при свете коптилки, рождалась партизанская песня:

Окружили синие туманы

Наш лесок, походное жилье.

Запоемте песню, партизаны,

Чтоб друзья услышали ее!

Развернул боец-партизан трофейный аккордеон и тихо, почти шопотом, в первый раз спел песню.

Это было более десяти лет назад…

Песня о Цимлянском море сочинялась как бы с натуры. Композитор с пионерами и экскурсантами из Сибири разучивали ее в салоне парохода.

Новое море шумит предо мною,

Море Цимлянское, море степное.

Здесь, задыхаясь, шагал я когда-то

Пыльной дорогой в шинели солдата.

В знойной станице казачки-подружки

Целую роту поили из кружки.

Новое море, скажи мне, откуда

Ты появилось, как светлое чудо?

Море Цимлянское так отвечало:

«Помнишь, как раньше воды было мало?

Вот и построили люди плотину,

Чтоб всему свету напиться хватило!»

Мы поднимаем Цимлянскую чашу

Праздничным тостом за Родину нашу.

Новое море шумит предо мною,

Море Цимлянское, море степное!

Волны, волны, берег вдали,

По новому морю идут корабли!

16

В начале своем, в северной части, Цимлянское море напоминает весенний разлив, бурное половодье, какое бывает после снежной зимы. Но весеннее половодье кратковременно, а теперь советские люди навсегда принесли весну донским краям!

Цимлянское море еще не заполнено, это – растущее море, и оно будет увеличиваться.

На волнах нового моря идет напряженная жизнь. Вот вдали показался дымок. Быстро приближаясь, по нашему левому борту прошло крепенькое килевое судно, окликнувшее наш празднично украшенный пароход радостным, задорным гудком. Короткий разговор флагами на капитанском мостике. Узнаем, что корабль идет с Днепра на Волгу.

Не успел скрыться днепровский гость, как появились два земснаряда – старые знакомые. Их мы видели прошлым летом на стройке Цимлянской

ГЭС. Сейчас они свернули свои пульповоды и двинулись в далекий путь, на новые стройки.

Вскоре мы встретили пассажирский пароход «Радищев», идущий рейсом Ростов– Москва.

Нам пришлось обогнать много тяжелых барж – буксируемых и самоходных, – пришедших с Волги. На их палубах – машины и станки, автомобильные покрышки из Ярославля, чудесный, янтарного цвета, тес, начавший свой путь с берегов далеких северных рек.

А с юга плывут баржи с зерном нового урожая – богатого урожая 1952 года.

Пароход идет по Цимлянскому морю с утра до ночи, и не было часа, когда бы его синяя гладь оставалась пустынной. Наперерез цимлянской волне бегут волны от движения пароходов; они сталкиваются, рождая буруны и белые гребешки. Стоя на палубе, особенно остро чувствуешь, как важна и необходима новая магистраль, какую славную роль в жизни страны она уже играет и будет играть.

На нашем пароходе нет свободного места. В Ростов едут москвичи, горьковчане, саратовцы. Представители уральского завода направляются в Азов. Возвращаются с торжественного митинга из Красноармейска в станицу Цимлянскую строители электростанции. В Каховку едут экскаваторщики, закончившие работу на канале…

На палубе стоит большой мозаичный портрет Олега Кошевого. Если вглядеться пристальней, видишь, что для мозаики использованы уголь, каменная порода, мел и пшеничные зерна. Около портрета – большая группа крепких, загорелых юношей и девушек; это краснодонцы – молодые шахтеры и ученики школы имени Горького, где учились Олег Кошевой и его товарищи. Они совершили вдоль трассы канала пеший переход под девизом: «Мы хотим, чтоб Олег Кошевой и его друзья нашими глазами увидели в небывалом цвету родную землю, за которую они отдали свою жизнь».

Портрет Олега сделали они сами. Руководил работой школьник-комсомолец Эдуард Алхименков. Уголь, который использован для мозаики, добыт в шахте имени Олега Кошевого; порода взята в стволе шахты номер пять, ставшей могилой молодогвардейцев; мел – это мел из той школы, где учился Олег, а зерна пшеницы выращены колхозом имени «Молодой гвардии». Краснодонцы решили подарить портрет Олега молодым строителям Цимлянского гидроузла.

По морю ходят высокие волны. Наш теплоход легко разрезает их.

Товарищи, присутствовавшие при рождении моря, рассказывают, что первая буря была здесь страшной. Это было весной, когда море, только что приняв воды обильного паводка, входило в свои новые берега. И вдруг оно поднялось, разыгралось, как настоящее. Трудно пришлось небольшим пароходикам и катерам… Теперь море удобно лежит в своих берегах, словно было здесь испокон веков. А ведь еще в прошлом году по тем местам, где плывет пароход, мы проезжали на автомобиле и ходили пешком.

Где-то здесь, на дне Цимлянского моря, лежат руины мертвого города Саркела. Ровно год назад археологи показывали раскопанные остатки хазарских строений

На тех местах, где зашумит прибой,

Откуда переехали деревни,

Под бурой наслоившейся землей

Недавно обнаружен город древний.

Раскопки экспедиция ведет.

Ученые с бригадой молодою

Торопятся: полгода не пройдет -

И должен город скрыться под водою.

А до сих пор скрывался он в земле:

Развалины, обломки и могилы…

По черепкам, по зернам и золе

Определяют ныне, что здесь было.

Отмстить хазарам шел сюда Олег

Тысячелетие назад.

А рядом

Заглядываем мы в грядущий век,

Каналы прорывая земснарядом.

И твердо знаем: после наших лет

Работы археологам не будет -

Песку не замести наш гордый след,

Придет бессмертье к городам и людям.

Пусть скроет моря нового вода

Седые груды каменных обломков,

А мы здесь счастье строим навсегда

И для себя и для своих потомков!

Цимлянский гидроузел мы увидели ночью. Чуть пониже молодого месяца переливается, искрится цепочка огней. Те, кто бывал на строительстве канала, угадывают – слева протянулась земляная плотина длиной в 12,75 километра, а справа, где огни погуще, находятся бетонная плотина длиной 495,5 метра и здание Цимлянской гидроэлектростанции со всеми сооружениями – судоходными шлюзами, судоходным каналом, аванпортом. Эта плотина и превратила часть Дона в Цимлянское море.

Чудесное видение приближается.

Пароход начинает разворачиваться, огни гидроэлектростанции зовут его к себе.

«Сталинская Конституция» причаливает к пристани Цимлянского порта. Деловая жизнь большого порта чувствуется во всем: на пароход поднимаются пассажиры с узлами и чемоданами, рядом буксирный катер тащит огромную баржу, диспетчеры отдают свои немногословные распоряжения…

Цимлянская плотина и гидроэлектростанция – сооружения необычайные.

В науке считалось правилом, что основанием для плотины и для гидроэлектростанции может служить лишь скальная порода, то-есть твердый камень, скала. У гидротехников существовала даже поговорка: «Бетон – на скале, земля – на земле». Она означала, что бетонную плотину нельзя ставить на мягком грунте, а земляную плотину нельзя насыпать на твердое основание. В первом случае бетон не удержится, осядет, во втором – не удержится земля: ее смоет со скального фундамента.

Советские гидротехники опровергли это правило. Скального основания не было на Цимле, но бетонную плотину и электростанцию рассчитали так точно, что она встала на мелкозернистом песчаном грунте.

Здесь не существовало слова «невозможно», выше его было утверждение – «надо»!

Цимлянская плотина, как нож, врезалась в сердце засухи. О засухе здесь говорило все: и неурожаи, и вид степей, и даже названия рек и населенных пунктов. Один из рукавов Дона в этом месте носит официальное, существующее на карте, название Заморыш. А поселок строителей – будущий город – вырос на месте хутора Соленовского.

Можно представить, каковы были водные «богатства» Заморыша и какова была почва Соленовского!

Много сложнейших задач решено с цимлянской победой. В степи пришла вода, люди получили в изобилии электричество. Не забыто и рыбное хозяйство. Чтобы не нарушить весеннего движения ценных пород рыб, в Цимлянской плотине построены специальные сооружения для пропуска рыбы. И вон та башня шестидесяти метровой высоты и есть рыбоподъемник.

Архитектура Цимлянского гидроузла родственна архитектуре Волго-Донского канала, но не повторяет ее, а как бы продолжает в новых условиях – на широком морском раздолье.

Нам предстоит пройти еще два шлюза – четырнадцатый и пятнадцатый. Вход в четырнадцатый шлюз увенчан триумфальной аркой, а выход из пятнадцатого, последнего, шлюза украшен двумя могучими башнями, на вершинах которых скачут на вздыбленных конях казаки с занесенными над головой клинками. Эти бронзовые скульптуры – прекрасная работа скульптора Мотовилова.

Итак, мы входим в Дон. Первенец великой стройки коммунизма остался позади. Но нет! Сооружения Волго-Дона находятся и дальше: от Цимлянской плотины начинаются Донской магистральный оросительный канал, Нижне-Донской распределительный канал и Азовский распределительный канал – артерии, которые напоят водой донские и сальские степи.

17

Мы плывем по спокойному нижнему течению Дона к Ростову. Ночь темная; вдали видны скопления электрических огней, их особенно много на левом берегу. Строительство оросительных сооружений продолжается.

На левом берегу, освещенная лучом фонаря, видна группа людей в больших брезентовых шляпах. Как знаком их облик! Ну конечно, это метростроевцы!

Метростроевцы, метростроевцы, дорогие друзья юности! В 1934 году московский комсомол проводил мобилизацию на строительство первой очереди метро. Добровольцев, мечтавших принять участие в строительстве, оказалось куда больше, чем нужно было. Мне выпало счастье попасть в число мобилизованных. На строительстве станции «Охотный ряд» и тоннеля от Охотного ряда до площади Дзержинского работала наша дружная комсомольская бригада. Бригадиром был Коля Краевский, рябоватый юноша, вовсе не выделявшийся физической силой или богатырским сложением. Но он был волевым человеком и страстно стремился объединить коллектив и научиться трудному тоннельному делу.

Приехав в 1951 году на строительство Цимлянского гидроузла, я узнал, что в этих местах неподалеку от воздвигаемой плотины метростроевцы проводят тоннели, по которым донская вода ринется в реку Сал и повернет эту реку в обратном направлении: раньше Сал лишь высасывал из степей последнюю воду, а теперь, обогащенный донской водой, он пойдет в засушливые степи, оживит их, превратит в цветущие сады.

К начальнику «Донтоннельстроя», в село Большая Мартыновка, мы приехали ночью. Навстречу нам вышел седой человек в кителе железнодорожника, с ленточками многих орденов. Николай Константинович Краевский, руководитель стройки, словно вырос и раздался в плечах с той далекой поры, когда был бригадиром на шахте «Охотный ряд». Во время ленинградской блокады он был одним из тех, кто удерживал под бешеным натиском врага ледяную дорогу в Ленинград по Ладожскому озеру – «дорогу жизни». Здесь тяжелое ранение погасило один его глаз, но никакая сила не могла погасить боевого духа питомца московского комсомола.

Утром вместе с начальником «Донтоннельстроя» мы поехали в шахты. В поселке Восход, где работал второй большой шагающий экскаватор «ЭШ-14-65», мы встретились с начальником строительства № 1 инженером Львом Борисовичем Рябовым. Он тоже метростроевец. В комсомольской бригаде Краевского Лева Рябов был одним из звеньевых на проходке.

В перегонных тоннелях – точь-в-точь таких же, как и в московском метро – Рябов познакомил нас со строителями. С инженерами, водителями щитов, знакомиться не пришлось – все они оказались старыми знакомцами, теми выросшими и возмужавшими юношами, которые когда-то катали вагонетки с породой и впервые брались за отбойный молоток под зданием гостиницы «Москва».

Смелое решение провести донскую воду по тоннелям вызвано тем, что между Доном и Салом земная поверхность поднимается высоко, и чтобы пропустить воду, пришлось бы либо строить «лестницу» со многими шлюзами и насосными станциями, либо рыть канал, глубокий, как ущелье.

Гигантские работы идут на берегах Дона.

Сейчас орошена первая очередь в 100 тысяч гектаров засушливых земель Ростовской области; впереди – орошение еще 650 тысяч гектаров и обводнение 2 миллионов гектаров земли в засушливых и полупустынных районах Ростовской и Сталинградской областей.

На митинге в Красноармейске донской казак Климов показал сноп пшеницы, которой получено 300 пудов с гектара на орошаемых землях колхоза имени Андреева, Аксайского района. Климов сказал, что в дальнейшем, овладев поливным земледелием, колхозники будут собирать до

400 и 500 пудов с гектара. Помножьте эти цифры на количество обводняемых и орошаемых земель: новые миллиарды пудов хлеба принесет Родине земля, напоенная Волго-Доном, и не только хлеба!

В донские станицы приехали колхозники из республик Средней Азии и из Азербайджана, для того чтобы на орошаемых и обводняемых землях помочь казакам внедрить новые для этих мест культуры. Здесь будут расти и рис и хлопок, зазеленеют новые травы, которые обогатят животноводство, раскинутся необозримые виноградники.

Электрическая энергия Цимлянской ГЭС преобразит в этом районе и характер колхозного труда, намного облегчит и механизирует труд колхозников.

Уже сейчас здесь создаются электро-машинно-тракторные станции, которые будут использовать дешевую электроэнергию.

…После бурного Цимлянского моря нижнее течение Дона кажется особенно тихим и спокойным. Его красота заставляет часами стоять на палубе, любоваться зеркальной гладью воды, сочной зеленью берегов.

Пароход останавливается у старого шлюза – последней водной ступени на нашем пути. Этот шлюз был построен еще до Октябрьской революции. Каким он кажется маленьким и слабым по сравнению с теми шлюзами, которые пришлось пройти на Волго-Доне и у Цимлянской! Шлюз этот словно лежит на воде, хрустальным изломом переходящей через низкую плотину.

Медленно открываются деревянные ворота – ручной ворот, а не электричество служит для управления этим шлюзом. Пароход перешагивает водную «ступень».

Один из наших спутников рассказывает, что клеветники на Западе уже оплакивают судьбу нижнего Дона, якобы обезводненного в результате постройки Цимлянской плотины и непригодного теперь для судоходства. Какая глупая ложь! Чудесная наша река, ставшая ныне судоходной на всем своем протяжении, живет новой, напряженной и радостной жизнью. По ее глади скользят пароходы и баржи, направляющиеся в Волгу или к Азовскому и Черному морям. Как не посмеяться тут над измышлениями врагов! Каждый километр пути по голубому Дону – опровержение их клеветы.

У каждой большой станицы, спускающейся к Дону, стоят новые дебаркадеры.

На пристанях – оживление. Жители встречают и приветствуют первые пароходы, проходящие по Дону. «Сталинская Конституция» и идущий вслед за ней «Марксист» – первые пассажирские суда, приплывшие из Волги после открытия Волго-Дона по регулярному расписанию. А встретившийся нам в Цимлянском море «Радищев» – первое судно, идущее из Ростова в Москву.

Наше путешествие подходит к концу. Мы проплыли по одной из новых водных магистралей страны.

Какой чудесный мир созидания открылся нам в этом одиннадцатидневном путешествии! Мы увидели преображенную и преображаемую Советскую землю.

Электростанции, леса, каналы,

И города, и новые моря…

Да, нам работы предстоит немало,

Строителям эпохи Октября!

Придет пора – зловещий зной отхлынет,

И мы заставим землю расцвести.

Чтоб нашим детям показать пустыню,

В далекий край придется их везти.

А было время -

Жили в адском пекле,

Рос горький хлеб на солонцах сплошных.

От пыли задыхались мы и слепли

И ковш воды делили на троих.

Но строили, как прежде воевали, -

С ожесточеньем и любовью.

Нас Узнают люди из грядущей дали

По новостройкам, начатым сейчас.

Ведь мы кладем бетона кубометры

Не в мертвые надгробья пирамид,

А в основанье жизни и бессмертья -

В турбинах вечность юностью шумит.

А вы, что мертвой «зоною пустыни»

Хотели сделать наши города, -

Здесь ваши жадные глаза застыли,

Сердца остановились навсегда.

Мы окружили вас и разгромили

И доказали вам, что мы – сильней.

Земля лежит воззванием о мире,

И реки, словно подписи, на ней.

Мы воздвигаем мирные плотины,

И в них не только ток и плеск волны:

Встают сегодня стройки-исполины

Преградой на пути войны.

Освещенный заходящим солнцем, показался огромный город. Далеко видны трубы и корпуса заводов, высокие дома и тенистые курчавые сады. Это – Ростов, конечный пункт нашего пути.

Пароход долго идет по водной улице города и плавно подходит к гранитному причалу порта, одного из портов пяти морей.

Гордость ростовчан – берег, превращенный в сад, встречает нас вечерним дыханием цветов.

Среди пассажиров парохода немало тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на подступах к этому городу, дважды участвовал в освобождении Ростова. Тяжелые раны были нанесены городу, посейчас почти не видно суровых следов войны.

Вечером мы проехали по заполненным народом, ярко освещенным, веселым улицам, а на рассвете покинули пароход, ставший нам за несколько– дней путешествия пловучим домом, простились с пионерами, которые– побудут еще в Ростове, чтобы осмотреть город, и помчались по широкому шоссе к аэродрому.

Десятки самолетов в течение дня поднимаются со взлетной дорожки ростовского аэродрома. Один из них – сереброкрылый «ИЛ-12» – принял нас на борт и плавно взмыл над городом.

Самолет лег курсом на Москву, и вот уже вскоре в голубой дымке проплыли под его крыльями шахты Донбасса с высокими терриконами, поля, обрамленные темными линиями лесных полос, заводы и фабрики, похожие на огромные пароходы, идущие по земле.

Скоро мы увидим ослепительно белые высотные здания Москвы, а сейчас – куда ни глянь – поля с движущимися по ним тракторами и комбайнами, голубые нити оросительных каналов, светлые кварталы новых городов и снова заводы, заводы, широко раскинувшиеся окрест, – любимая Родина, страна, строящая коммунизм!

Июль 1952 года

Оформление И. Ш и ш л о в с к о г о

Подбор фотоиллюстраций Р. Островской

Для среднего возраста

Ответственные редакторы И. Кротова и Б. Камир. Художественный редактор Н. Яцксвич. Технический редактор В. Голубева. Корректоры Р. Мишелевич и Б. Третьяченко.

Сдано в набор 5/Х1 1952 г. Подписано к печати 20/11 1953 г. Формат 70 X 921/16– 4,5 бум. = 10,5 печ. л. (7,75 уч.-изд. л.). Тираж 30 000 экз. А00477. Заказ № 1359. Цена 3 р. 30 к.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49.