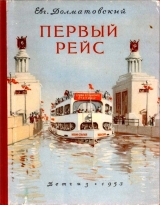

Текст книги "Первый рейс"

Автор книги: Евгений Долматовский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)

Пристань Казани находится в шести километрах от города. В город попасть не удается, однако встречающие нас казанцы утешают:

– Приезжайте через несколько лет, когда будет создано Куйбышевское море. Волга разольется здесь широко, и пароходы будут подходить к самому городу.

За Казанью – одно из самых красивых мест на Волге: Камское устье.

Величавое впадение Камы сделало Волгу в этих местах еще шире. Но наши спутники-пионеры уже нанесли на карту очертания берегов Волги, какими они станут после завершения строительства Куйбышевской ГЭС. Мы плывем сейчас по местам, которые через некоторое время станут новым морем. Да и сама Кама станет иной – на ее берегах идет строительство гидроэлектростанции.

И пассажиры и команда теплохода в этом рейсе очень сдружились. Образовался единый коллектив. Мы близко узнали друг друга.

Команда теплохода более чем наполовину состоит из комсомольцев и молодежи. Сейчас, когда мы идем по широченному водному простору, у сердца корабля – в машинном отделении – несет вахту секретарь комсомольской организации Лев Лукин, а на верхней палубе – у штурвала – стоит комсомолец Анатолий Шабров.

Анатолию Шаброву девятнадцать лет. Он вырос на Волге, его родители тоже были речниками. В этом ответственном рейсе ему впервые доверили штурвал теплохода. Рядом с молодым речником в стеклянной каюте, возвышающейся над верхней палубой, сидит старый лоцман. Он лишь изредка посматривает на рулевого, как бы подчеркивая, что целиком доверяет ему. Много лет плавает лоцман по Волге. Он знает каждый изгиб берега, каждый кряж, каждую пойму, каждую воложку. На его глазах менялась Волга – верхняя ее часть стала судоходной на всем своем протяжении, исчезли многие мели и перекаты. Пройдет еще несколько лет – и на Волге возникнут Куйбышевское и Сталинградское моря и фарватер реки еще более изменится.

Анатолий Шабров уверенно ведет теплоход. Я вижу какое-то особенное, торжественное выражение на его лице. Ведь он участник исторического события – первого рейса по Волго-Донскому каналу.

В час выхода нашего корабля в Волгу из канала имени Москвы, когда в вечернем небе четко вырисовывались грандиозные монументальные скульптуры Ленина и Сталина, комсомольцы-матросы приняли решение: сделать свой теплоход еще более красивым. В свободное от вахты время они производят дополнительную окраску корабля. И сейчас девушки, которые на нашем теплоходе именуются «террасными матросами» (мы говорим «палуба», а речники называют ее «террасой»), с кистями в руках трудятся около трубы, делая ее ослепительно белой.

В машинном отделении к секретарю комсомольской организации Льву Лукину подходит кочегар Федор Кротовский. На вырванном из тетради листке он написал заявление о приеме в комсомол. Он хочет вступить в комсомол именно в этом рейсе, являющемся важнейшим событием его жизни.

С особенным волнением сошли мы на берег, на круче которого стоит город Ульяновск. Здесь 10 (22) апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов – Ленин. Здесь он учился в гимназии, здесь прожил первые семнадцать лет своей жизни.

Все изменилось в Ульяновске с той далекой поры. Не похож он на старый Симбирск. Быть может, лишь берег Волги тот же, но и он скоро изменится – станет берегом Куйбышевского моря.

Все грандиозное строительство, идущее в нашей стране, и это золотое сияние электрических огней над Волгой есть выполнение предначертаний великого Ленина.

В декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов, сейчас же после того, как советский народ героически отстоял молодую Советскую республику от нападения империалистов, Владимир Ильич Ленин выдвинул план восстановления и преобразования народного хозяйства страны. Главное место в этом плане занял вопрос об электрификации всего народного хозяйства, которую Ленин выдвигал как «великую программу на 10-20 лет». Делегатам съезда был роздан томик, в котором был напечатан план электрификации России, разработанный по указаниям и под руководством Владимира Ильича Государственной комиссией по электрификации России (план ГОЭЛРО).

На этом Съезде Советов Владимир Ильич Ленин произнес исторические слова, ныне воплощаемые в жизнь на необозримых просторах нашей Родины:

«Коммунизм – это есть Советская власть плюс электрификация всей страны… Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно»

Сияет огнями город Ульяновск, золотятся вдали огни колхозов, величаво и спокойно течет Волга, готовая по воле советских людей ударить своими волнами в лопасти гигантских турбин.

Мы живем в эпоху строительства коммунизма, в эпоху достижения той окончательной победы, о которой говорил Ленин на VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 году.

По Ленинским предначертаниям, по Сталинским планам преобразуется наша Советская земля!

5

Жигули и стройку Куйбышевской гидроэлектростанции мы увидим рано утром. И хотя спать все эти дни приходилось мало, все боятся «проспать» Жигули и решают вовсе не ложиться.

Берег по правому борту теплохода становится все выше и выше. Зеленые бугры и крутые откосы освещены мягкими лучами восходящего солнца.

Мы любуемся причудливыми формами холмов, их зеленым убранством. Это и есть воспетые в стольких песнях волжские горы – Жигули.

Удивительные горы! Они расположены среди равнин, невысоки, но их нельзя назвать просто холмами. Нет, это горы, след происшедшего в далекой древности сдвига земной коры. И живут Жигули особой горной жизнью, не похожей на жизнь соседних равнин: здесь есть деревья, растущие только в горах, здесь водятся звери и птицы, которых не встретишь в степи.

Крутые берега Волги и выше по течению и ниже тоже называются горами: Услонские горы, Богородские горы, Хвалынские, Змеевы. Но настоящие горы на Волге – это, конечно, только Жигули.

Горы не меняются в течение тысячелетий, а облик Жигулей изменился за двадцать лет. На вершинах гор и в долинах стоят ажурные буровые вышки с винтовыми лестницами посередине, издали похожими на змейку. Вышки сделали Жигули еще красивее. Жигулевская нефть разведана советскими учеными. Новое мощное месторождение оказало немалую помощь стране в годы войны, когда связь центральных и северных районов с Баку была осложнена.

У берегов Жигулей стоят танкеры – нефтеналивные суда. Мы судили по старинке, когда думали, что нефтяные караваны, которые встречали по дороге, идут из Каспийского моря. На самом деле мы видели и танкеры, наполненные жигулевской нефтью.

Жигулевские горы похожи на плотину. Они заставляют Волгу делать огромный крюк. Но естественная плотина Жигулей лишь изменила течение реки, не принеся людям никакой пользы. А вот плотина в Жигулях, которую строит советский народ, сыграет огромную роль в жизни страны.

Куйбышевская ГЭС будет давать в год около десяти миллиардов кило– ватт-часов электроэнергии промышленным предприятиям Москвы, Куйбышева, Саратова и железным дорогам. Электроэнергия Куйбышевской ГЭС даст возможность оросить один миллион гектаров земель Заволжья. Эти цифры из постановления Совета Министров СССР о строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волге полны поэзии.

Движение теплохода, казавшееся порою медленным, сейчас кажется слишком быстрым. Опасаемся, что при такой скорости мы не сможем внимательно осмотреть район замечательной стройки.

На наше счастье, в Ставрополе на борт теплохода поднялся загорелый молодой человек. У него билет до Куйбышева, куда он едет, видимо, ненадолго по служебным делам, захватив с собою только портфель. Новый пассажир начал было разыскивать свою каюту, но это занятие ему пришлось отложить.

Сызранские пионеры каким-то чутьем угадали в нем работника Куйбышевгидростроя. И действительно, наш новый знакомый оказался производителем работ по бетону на одном из участков стройки. До каюты ему дойти не удалось – прораб превратился в экскурсовода. Окруженный плотным кольцом взрослых и детей, он не успевал отвечать на многочисленные вопросы и переходил то на левый, то на правый борт теплохода – ведь строительство идет на обоих берегах Волги.

Ставрополь, где мы только что останавливались, перейдет на другое место, а нынешние его улицы окажутся на дне Куйбышевского моря – самого большого искусственного моря в мире. Оно будет иметь в длину пятьсот и в ширину до сорока километров. Слова «самое большое в мире» наш новый экскурсовод произнес как бы между прочим, видимо считая размеры Куйбышевского моря вполне естественными для масштабов строительства в нашей стране. О Куйбышевской ГЭС он так же спокойно сказал:

– Это будет самая мощная электростанция в мире, ну и, конечно, самая сложная.

В этих местах не будет больше засухи, а ведь она гостила здесь не реже чем раз в три года. Многие из нас, родившихся незадолго до Октября, сохранили в памяти, как страшное воспоминание детства, голод в Поволжье. Пионеры, плывущие с нами на теплоходе, уже никогда не услышат тех вестей, которые приходили тогда – в 1921 году – с берегов Волги.

Мы не забыли горькой доли

Любимых мест земли своей:

Стоит одна березка в поле,

И нет защиты у полей.

Из пустыни песчаной

Ветер летит окаянный,

Из-за Волги летит суховей…

Молодые взойдут зеленя -

Он сожжет их быстрее огня…

Поднимается славная рожь -

Колоски он подрежет, как нож…

Если уж выдался год невеселый,

Дождь пробежит стороной.

Засуха, сгорбившись, бродит по селам

С нищенской рваной сумой.

Стонут поля на жаре безотрадной -

Знойному ветру открыты пути.

Дай нам хоть капельку тени прохладной,

Нас, человек, защити!

Как ты страдала когда-то,

Милая наша земля!

Хлеба просили ребята,

Влаги просили поля…

Миллион гектаров земель за Волгой будет орошен. Но Куйбышевский гидроузел не только оживит землю – новое море изменит климат этих мест, сделает его мягче, влажнее.

Перед нашими глазами – котлован Куйбышевской гидроэлектростанции и земляная перемычка, поддерживаемая забитыми глубоко в дно реки металлическими сваями. Неопытному глазу вид строительной площадки кажется несколько хаотичным: в разных местах вздымаются к небу стрелы подъемных кранов, в разных направлениях движутся грузовики-самосвалы, бульдозеры, скреперы. Бульдозеры – это тракторы с остроумно приспособленным перед мотором огромным лемехом, срезающим пласты земли; скреперы – неуклюжие с виду землеройные машины; они строгают землю, двигаясь за трактором, на прицепе. И, будто отдыхая, стоит у берега земснаряд; от него по воде идет длинная трубчатая змея пульповода. Лишь вырывающаяся в конце трубы пульпа – земля, перемешанная с водой, – свидетельствует, что земснаряд работает. Его фреза грызет дно реки.

Сперва трудно уяснить, где и что будет на этом пространстве. Но атакованный нами прораб, указывая на огромную площадь развороченной земли, говорит об электростанции так, словно она уже построена:

– Вот здесь бетонная плотина, здесь – земляная. Смотрите, вот где будет главное здание электростанции. Вон у того поселка будет новый берег…

Чувствуется, что в душе этого молодого техника Куйбышевская ГЭС уже полностью создана и теперь остается лишь вынуть землю, уложить бетон и в точно указанные сроки воплотить мечту в жизнь. А земли надо будет вынуть и перенести с одного места на другое сто пятьдесят миллионов кубометров – почти столько же, сколько на Волго-Донском канале, хотя здесь каналов не роют. Бетона уложить придется шесть миллионов кубометров – вдвое больше, чем на Волго-Доне.

Глядя на нашего нового спутника, слушая его рассказы о недавно возникшем городе Комсомольске-на-Волге: «Вон он, на левом берегу!»; о постройке железной дороги, подходящей к району строительства: «Вон паровоз пыхтит»; о том, как работают землеройные машины: «Мы от этой техники еще не такие мощности получим!», – я подумал: вот один из многих работников стройки, «простой» техник, как у нас принято говорить, прораб бетонных работ на одном из ее участков, а ведь он о своей стройке разговаривает, как ее настоящий хозяин, руководитель.

Когда он говорит слово «мы», в этом слове слышится голос всех строителей.

Наш спутник – не хвастун, он рассказывает вовсе не для того, чтобы покрасоваться перед слушателями; его просто радует заинтересованность слушателей, их желание все увидеть своими глазами, все узнать.

В Куйбышеве наш спутник сошел с теплохода. Еще на мостках пристани ему пришлось отвечать на какие-то вопросы, оставшиеся невыясненными во время беседы, длившейся несколько часов.

Много интересного в революционной истории города Куйбышева. Здесь, в Самаре, двадцатилетний Владимир Ульянов изучал сочинения Маркса и Энгельса, переводил «Манифест Коммунистической партии», занимался пропагандой марксизма среди революционной молодежи, писал рефераты с критикой взглядов народников. Здесь вокруг Владимира Ильича образовался первый кружок самарских марксистов.

Город носит имя одного из выдающихся деятелей большевистской партии – Валерьяна Владимировича Куйбышева, до Октября работавшего в самарском подполье и возглавившего местную организацию большевиков в дни великой революции.

В 1895-1896 годах в Самаре жил Максим Горький – здесь он написал «Песню о Соколе».

Мы проехали по улицам Куйбышева, вдоль его садов и набережных, повидали его заводы, театр, институты, новые красивые дома.

Одна из пассажирок теплохода, студентка из Чехословакии, сказала, что главный проспект Куйбышева похож на проспекты Праги. Тот, кто бывал в Праге, поймет, как высоко оценила она наш волжский город: Прага – один из красивейших городов мира.

На теплоходе едут чехословацкие, румынские и болгарские студенты. Они учатся в Москве и Ленинграде. Многое из того, что они видят в путешествии, предстает пред их глазами впервые, несмотря на то что некоторые из них живут в СССР уже не первый год. Впервые увидели они канал имени Москвы, Волгу, волжские города.

Трудно сказать, когда наши спутники спят: глубокой ночью и на рассвете, весь день и в предвечернем сумраке они стоят на палубах, впитывая в себя прелесть русской природы, мощь советской державы.

Когда советские войска, громя гитлеровские полчища, освобождали их города и села, они были еще детьми. Они начали свою сознательную жизнь вместе с началом строительства основ социализма в их странах. Дети рабочих и крестьян, они посланы в Советскую страну учиться в институтах и университетах. Вся наша жизнь, развертывающаяся перед ними, служит примером и прообразом для жизни их свободных стран. Вот почему так внимательно присматриваются они ко всему, что происходит вокруг, и так счастливо сияют их глаза.

6

От Куйбышева мы плывем в берегах, все более и более оголяющихся по мере движения к югу. Слева от нас – Заволжье, те места, которые преобразятся, когда вступит в строй Куйбышевская гидроэлектростанция. Сызранские пионеры уже собирают свои походные мешки. Скоро они будут дома. Мы все очень сдружились за время путешествия и сочувствуем сызранским ребятам, которым не удастся побывать на открытии Волго– Дона.

Ребята накупили открыток и заставляют каждого пассажира теплохода расписаться. Открытки эти самые разные, многие из них не имеют никакого отношения к нашему путешествию, на них просто нарисованы какие– то цветочки. Не очень убедительна эта форма памятки, но увлечение открытками похоже на эпидемию – им заразились все, и все честно расписываются на открытках…

На прощанье решено устроить вечер. И как только солнце опускается за Волгу, все пассажиры собираются в зал. Зрители – они же и участники импровизированного концерта. Пионеры выступали с пением, с художественным чтением. Поэты читали свои стихи… Зарубежные студенты исполняли свои песни. Затем все присутствующие пели хором. Казалось, что программа уже исчерпана, но тут на сцену вышли свободные от вахты члены команды теплохода. Среди матросов и мотористов оказалось немало талантов, а девушки-матросы с таким блеском исполнили волжские частушки, что если бы проводился не просто товарищеский вечер, а конкурс, они, несомненно, заняли бы первое место.

Никто не заметил, как мы проплыли под одним из крупнейших в мире мостов и подошли к Сызрани, где среди встречающих были и родители ребят.

Уходя домой, сызранские пионеры просили:

– Передайте привет волго-донцам! Скажите, что мы скоро вырастем и тоже будем возводить стройки коммунизма!

В Сызрани капитану теплохода была передана телеграмма: «Трудящиеся города Хвалынска просят сделать остановку хотя бы на несколько минут». Остановка в Хвалынске расписанием рейса предусмотрена не была, но капитан решил уважить просьбу.

Теплоход подошел к Хвалынску в четыре часа утра. Несмотря на ранний час, тысячи людей уже стояли на берегу. Пионеры города внесли на теплоход какое-то сооружение, накрытое холстом. Установив его на палубе, они сняли покрывало. Мы увидели отливающую бронзой большую рельефную картину, сделанную из папье-маше. На ней изображены девушка и донской казак, подающие друг другу руки. В этой символической картине, выполненной с большим мастерством, юные хвалынские умельцы показали соединение Волги и Дона. Они подарили свое произведение команде теплохода.

Все чаще по пути нашего следования стали попадаться на берегах оползни белой глины и меловые горы. Вскоре показался город под белой горой, окруженный белыми холмами и весь словно припудренный. Это – Вольск, по праву считающийся на Волге родиной цемента.

Гигантские цементные заводы выстроились в ряд вдоль берега. Ленточные транспортеры подают цемент на баржи. Под меловыми горами работают экскаваторы; по железной дороге, идущей вдоль берега, катятся вагоны, тоже ставшие здесь совсем белыми.

На митинге у пристани выступили представители Вольских заводов. Они рассказали, что бетон, уложенный в сооружения Волго-Дона, замешан на Вольском цементе. Болгарская студентка, поэтесса Лиляна Стефанова прочитала на родном языке стихи, и маленькая девочка преподнесла ей букет цветов своего роста.

Направляясь от Вольска к Саратову, мы плыли по местам, которые после завершения строительства Сталинградской ГЭС станут морем.

Когда вдали показался Саратов, один из наших спутников произнес с детства знакомую грибоедовскую строку: «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» – и сам засмеялся. Как странно звучит эта фраза сегодня: перед нами огромный город, словно охраняемый двумя горами, стоящими по его краям вдоль Волги.

Отсюда, из Саратова, идет в Москву газ. Венчики голубого саратовского газа можно встретить в каждой московской квартире. Так же как и любое строительство в нашей стране, строительство газопровода имеет свою увлекательную историю. Газ был обнаружен неподалеку от города в начале Великой Отечественной войны. Усилиями советских людей своенравный подземный житель был приведен сначала в Саратов, а затем развернулось огромное строительство – был сооружен магистральный газопровод длиной 843 километра, – и саратовский газ был доставлен в Москву.

Встречать теплоход собралось много саратовцев. За несколько часов стоянки на палубах флагмана побывало восемь тысяч человек. Это не были обычные экскурсии. Люди приходили в одиночку, целыми семьями и коллективами, чтобы постоять на борту судна и как бы оставить здесь частицу своего сердца – ведь теплоход идет на открытие первенца великих строек коммунизма.

Последний раз мне довелось видеть Саратов десять лет назад – затемненный, суровый, напряженно работавший в помощь фронту. Сейчас его облик совсем иной. Город стал светлым, стройным, большим; разрослись его сады. Так же как и города Горький, Куйбышев и Сталинград, Саратов давно уже потерял вид купеческого приволжского города и приобрел новое обличие – города парков и заводов, университета и порта. А скоро он станет и городом приморским!

7

Итак, мы плывем по будущему Сталинградскому морю. Еще ночь и день пути – и мы будем в Сталинграде.

Теплоход идет в степных берегах и знойным утром подходит к пристани Камышин. Камышин уже относится к Сталинградской области.

Город этот некогда считался захолустным, но в истории нашей Родины ему посвящена замечательная страница. Сюда, в Камышин, 25 июня 1918 года приехал товарищ Сталин для налаживания транспорта и перевозки продовольственных грузов. В ту пору, облеченный чрезвычайными полномочиями, товарищ Сталин руководил обороной Царицына, решавшей судьбу всей республики.

Первое, что мы увидели, приближаясь к Камышину, были стрелы башенных кранов, склонившиеся над еще невысокой кирпичной кладкой.

Прошлой весной жизнь в городе текла чуть замедленно и улицы его были немноголюдны. А сейчас? Поглядите-ка! Вся пологая часть берега заполнена встречающими теплоход. Густо усеяны людьми и высокие бугры, где начинаются улицы города. Народу так много, что на просторном берегу не хватает места и первые ряды встречающих стоят уже чуть не по колено в воде. Возникает митинг, на котором представители трудящихся Камышина с волнением говорят о предстоящем празднике – открытии Волго-Дона.

Мы беседуем с жителями Камышина, интересуемся, что за строительство возникло на окраинах города. Оказывается, в Камышине совсем недавно начато строительство крупного хлопчатобумажного комбината, оснащенного первоклассной отечественной техникой.

– Значит, хлопок будет доставляться сюда из Туркмении по Каспию

и Волге и здесь перерабатываться в ткань? – делает вывод один из наших спутников.

– Что вы! – возражает ему загорелый подросток с прической, явно заимствованной у земляка камышан, летчика Алексея Мересьева. – Зачем же из такой дали возить хлопок? Хлопок будет расти в наших сталинградских степях, на орошаемых полях Заволжья. Ведь моря и каналы полностью изменят здесь и почву и климат. Так что камышинский текстиль будет производиться из местного хлопка.

Да, такова наша советская жизнь. Еще строится плотина и электростанция, которые преобразят безводные степи и позволят разводить здесь хлопок, а уже для обработки его возводится хлопчатобумажный комбинат. Можно ли найти лучший ответ заокеанским провокаторам и клеветникам, вопящим, что советские люди будто бы не хотят мира!

Как у нас принято, строительство комбината начато с жилых домов для рабочих. Вслед за кварталами жилых домов здесь вырастут школы, больница, театр, гостиницы, технические училища, клуб…

На левом берегу Волги, напротив Камышина, виднеется огромное село Николаевка. Новая судьба предназначена этому районному центру – ему придется переселиться на восток и уступить свое место Сталинградскому морю. А море будет здесь шириною километров в тридцать – с одного берега не увидишь другой!

От Камышина до Сталинграда нам предстоит плыть вдоль лесной полосы, насаждение которой, или, как здесь говорят, строительство, является частью великого плана преобразования природы. Кое-где лесная полоса подходит к самому берегу Волги, так что ее можно увидеть с борта теплохода. Ошибается тот, кто представляет себе лесную полосу как аллею, идущую вдоль берега реки; суховеи не дали бы деревьям вырасти– выжгли бы их в ранней юности. Лесная полоса идет по берегу извилистой линией, как линия военной обороны.

В прошлом году мне посчастливилось пройти по всей трассе зеленого заслона от Камышина до Сталинграда. Здесь было немало сталинградских комсомольцев, пионеров и школьников. Молодежь и подростки шефствуют над лесопосадками. Сотни тонн желудей для насаждения лесных полос прислали пионеры Киевской и Львовской областей и других районов страны.

Нелегко приживаются дубки на здешних степных землях, на поверхности которых то тут, то там проступает соль. Но ведь когда-то дубы здесь росли! Не случайны такие названия – Дубовка, Дубовый овраг. Значит, должны дубы расти и впредь.

На протяжении многих лет суховеи, наступавшие с юго-востока, безжалостно выжигали степь. Теперь советский человек решил вернуть сожженным землям их былое цветение.

Посмотришь вокруг – маленькие дубки высажены по складкам местности и таким образом оберегаются от знойных ветров. Чтобы дубки лучше приживались, пришлось привезти для них и специальную микоризную землю: она заражена живительной плесенью, способствующей росту дуба.

На лесных полосах вместе с дубками высажены желтая акация, ясень, жимолость, татарский клен. Это так называемые затеняющие породы – дубки растут под их сенью. Сейчас дубки совсем маленькие– первые четыре года своей жизни они растут больше в корень, укрепляются в земле, а потом начнут расти вверх, поднимаясь на семьдесят пять сантиметров в год. Сейчас на лесной полосе высятся акации; впоследствии дубки их перерастут и заглушат своей тенью.

Работникам лесозащитных станций пришлось выдержать суровую борьбу не только с суховеями, но и с вредителями: с червяком «проволочником», протыкающим корни дубов; с сусликами, пожирающими молодую листву; с тушканчиками, вырывающими жолуди из земли.

Над берегом Волги летят самолеты «ПО-2». Низко проходят они над лесной полосой. Самолеты рассыпают отравленный овес – угощение для сусликов. Борьбу с сусликами ведут и пионеры Сталинградской области. Есть среди ребят знаменитые сусликоловы, например Вася Ляхов из Дубовки. С помощью капканов и различными другими способами он ловил в иные летние дни до сотни сусликов.

Пионеры Сталинграда постоянно выезжают на свои подшефные участки зеленого заслона. Эти участки – их детище.

Тополи, тополи,

Скорей идите во поле!

Пионер,

Всем пример,

Там уже с рассвета!

Ясени, ясени

Родную степь украсили,

И берез Наш колхоз

Посадил немало.

Жолуди, жолуди -

Как золото тяжелые,

Дуб-дубок,

Наш дружок,

Вырастай скорее!

Яблони, яблони,

Вырастайте храбрыми!

Вас ни лед не возьмет,

Ни мороз трескучий!

С кленами, кленами,

Стройными, зелеными,

Нам расти И цвести,

Землю украшая.

Нам расти И цвести,

Славя урожаи!

Приближаемся к Сталинграду.

Вот уже на левом берегу Волги, за желтеющими холмами, сверкнули на солнце белые кварталы жилых домов. Это город Сталинградской ГЭС; не поселок строителей, а именно город. Он состоит из красивых двухэтажных домов, расположенных целыми кварталами. Дома украшены балконами и арками. Вдоль улиц (здесь только улицы, переулков нет!) идут ряды деревьев. Откуда они появились? Ведь бывало на этом месте кустика не найдешь! Да эти деревья привезены со дна будущего Сталинградского моря – из районов, подлежащих затоплению.

С верхней палубы теплохода любуемся новым городом.

Пятнадцать-двадцать лет назад города строились одновременно с заводами, а иногда и позже заводов. Строителям приходилось жить в бараках и палатках. (Как давно это было! Ведь уже в Комсомольске-на-Амуре было два выпуска школы-десятилетки, в них обучались дети, родившиеся в этом новом городе.)

Теперь на стройке еще до того, как начинают класть плотину или возводить здание электростанции, поднимается красавец-город. У этого города еще нет названия, но он существует, в его квартирах отпраздновано уже не одно новоселье. Он растет, действительно, не по дням, а по часам. На постройку двенадцатиквартирного двухэтажного дома затрачивается меньше месяца.

Конечно, здесь уже построена школа. Впрочем, школа всегда является одним из первых зданий, возводимых в новом советском городе.

Незадолго до поездки на теплоходе «Иосиф Сталин» я летал в Туркмению и побывал у строителей Главного Туркменского канала. По гладкой, плоской равнине, поверхность которой так ровна, что кажется, будто она состоит из утрамбованной глины, и по зыбучим, волнистым пескам – барханам – мы ехали целый день через пустыню Кара-Кумы, в лагерь геологической экспедиции, расположившийся на озере Ясхан – одном из участков старого русла Узбоя. Лагерь геологов состоял из нескольких домиков, врытых в песок, и ряда палаток и юрт. Самый большой дом в этом маленьком поселке оказался школой.

В этой школе имелись все классы и полный состав туркменских и русских учителей. В первом классе школы учились двое детей, во втором – тоже двое, а в третьем и четвертом – по одному. Примерно таким же по числу учеников был и состав старших классов. Все учащиеся-дети работников геологической экспедиции. Где бы они ни были, они должны учиться! Таков закон нашей жизни. Если бы даже в пустыне оказался один ребенок школьного возраста, то и к нему приехали бы учителя: ребята не должны прерывать образование в то время, когда им приходится бывать с родителями вдали от городов и сел. И в том, что одно из красивейших и одно из первых зданий в новом городе на Сталинградгидрострое было школой, никто не увидел ничего удивительного. Это вполне естественно и не может быть иначе!

На левый берег Волги идет линия электропередачи. Ажурные столбы словно шагают по степи, подходят к Волге, и вот уже провода тянутся над волнами, глубоко провисая под своей тяжестью.

Восьмидесятиметровые столбы электропередачи очень высоко подняли провода. Невольно думаешь о мужестве верхолазов, которые прошедшей зимой, в бураны, забирались на головокружительную высоту, чтобы перебросить провод через богатырскую реку.

В устье Ахтубы – рукава Волги – и у острова Песчаный стоят землесосы. Они делают сразу два дела: роют котлован и намывают земляную перемычку.

Отсюда начнется канал Волга – Урал. Именно здесь пересечет Волгу грандиозная бетонная плотина и встанет здание Сталинградской гидроэлектростанции мощностью не менее 1700 тысяч киловатт – электростанции, которая будет вырабатывать до десяти миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год!

И на правом берегу реки развернулась стройка. Мы видим широкую полосу асфальтовой магистрали – ее не было здесь весной прошлого года; видим подведенные сюда железнодорожные пути, строящиеся дома, стрелы экскаваторов, контуры бетонного завода.

На самом берегу Волги, на высокой круче, стоит небольшой обелиск. Здесь покоятся герои Сталинградской битвы, моряки-десантники и пехотинцы: лейтенанты Корсынь и Пуков, красноармейцы Китутин, Плашков, Райтман, Скорев, Сысой, Трофименко, Алсымбеков, Антипов, Антонарян, Гусев, Коваленко, Кулаков и медсестра Дмитриева.

Выйдя на Волгу, я встал над откосом,

Около крайних домов Сталинграда.

Этот участок был отдан матросам,

Здесь воевала морская бригада.

Тихие всплески, потоков журчанье,

Волнами, волнами воспоминанья!

Шли из Одессы пешком экипажи,

Из севастопольской каменной дали.

Их ненавидели в лагере вражьем,

«Черными дьяволами» называли.

На бескозырках – пехотные каски.

К ранам набухшим присохли повязки.

Было у хлопцев особое горе.

Старый матрос говорил перед боем:

«Коль погибать, так уж лучше на море!

Если могила, пусть рядом с прибоем!»

Но умирали матросы на суше -

«Черные дьяволы», светлые души.

Вот их могила. Гранитная призма.