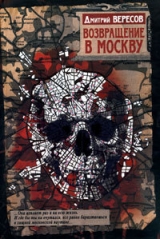

Текст книги "Возвращение в Москву"

Автор книги: Дмитрий Вересов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

– Я все такая же сосулька, Ленка! – смеялась и плакала Ирина Владимировна. – Но видишь? Таю! Таю! – И она утиралась кулачком, ладошкой и Леночкиным платочком в кружевцах, надушенных чем-то божественным.

– Никакая ты не сосулька, Ирка! Ты… Ты с виду только холодная. А то я тебя не знаю: в глазах колючий иней, а страсти-то, страсти-то как у… как у шпаги! У кровожадной дуэльной рапиры! Честь и месть!

– Какая «честь и месть», Ленка? О чем ты? Сплошной компромисс и хитрая дипломатия моя жизнь! Дипломатия и компромисс, – смеялась сквозь слезы Ирина Владимировна.

– Дуэльная рапира! Эспадрон! Моя Юлька занимается фехтованием, и я знаю, о чем говорю! Вот! Уж мне-то не говори, что сосулька! А вот я сейчас превращусь в сосульку, я на морозе толкусь битый час, поезда ожидаючи… Компромисс и дипломатия, черт возьми… Ну, дай бог, все и обойдется, Иришка, блистательная моя.

Барыня Элен зябко передернулась, переступила стройными ножками в нежнейшем капроне и светлыми лайковыми пальчиками повыше подняла воротник мягонькой серебряной каракулевой шубки. Морозно, впрочем, не было в Москве в конце марта, а было промозгло, слякотно и ветрено. Ветрище разгонял, размазывал студенистые облака, и чистенькие бледно-голубые проталины то и дело проглядывали меж облаками обещанием весны.

– Идем в машину, Ирка. Микуша раздобрился, когда услышал, что ты приезжаешь, и дал машину тебя встретить. Он хорошо тебя помнит. И, между прочим, какой еще съезд?!

– Да учительский же! Я ведь училка, Ленка. Вот меня и отправили как лучшую в области. Заседать. Или что они там делают на съездах? Пламенные речи говорят? У меня никакой речи нет, и я поэтому немного трушу. Мне, знаешь, толком не объяснили, зачем я там нужна.

– Украшать собою сборище, зачем же еще, солнышко? А… это… промотать никак нельзя? Как мы когда-то нудные лекции в институте проматывали и бегали в кино или в мороженицу? – поинтересовалась Элен, вспомнив невинные студенческие проказы. – Скука же смертная.

– Не получится, Леночка. Там же регистрация. Но вечера мои, честное слово! Я счастлива.

– Вот и не реви, солнышко. Бежим в машину. Это весь твой багаж – сумочка и пакет? Это прекрасно. Зато назад, я тебе обещаю, поедешь так: «Дама сдавала багаж: диван, чемодан…»

– «…Картину, корзину, картонку…» – подняла строгие брови Ирина Владимировна, и морщинки у губ стали сухими-пресухими.

– Ирка, – воскликнула барыня Элен, – но ведь ничего обидного! Убери ты свои брови и губы не поджимай, пожалуйста! Компромисс и дипломатия называется. Ты меня осчастливила своим приездом, клянусь. Мы тебя здесь отполируем, золото мое. Я буду дарить тебе все, что захочу, и буду водить тебя в театры и рестораны, и буду помогать тебе в поисках самых необыкновенных, самых экзотических вещей. Иначе накупишь ерунды и барахла, растерявшись, и время в беготне растратишь зря. Это тебе Москва, Ирка, а не что-нибудь. Ты помнишь, что это Москва?

– Да, Ленусик. Я помню, как сон. Но в снах все навыворот, и я боюсь. Я ли это сейчас? Ты ли это? И запах большого города… Запах первой любви, – осмелилась добавить Ирина Владимировна, и ресницы ее дрогнули и опустились, будто под снежной тяжестью без малого двадцати прошедших лет.

– Запах любви, Ирэн?! О господи! Зловоние большого вокзала, вот и все. Суета и бестолковщина. И носильщики-хамы со своими железными каталками. И таксисты хамы и обиралы, так и несет от них плохо бритым хамством и омерзительными польскими одеколонами. Скорее отсюда, прямо домой, пока нам ноги не отдавили. Нам вон в ту черную «Волгу».

* * *

Черная «Волга» элегантно развернулась на привокзальной площади, почти не расплескав холодной грязной весенней жижи, влетела на Зацепский Вал, оставила за собою черную, в серых неприкаянных льдинках, муть Отводного канала, пронеслась по бесконечному Краснохолмскому мосту над хмурой, как спросонья, неприбранной, непогожей Москвой-рекой, легко вписалась в поток на развязке и – вот она, вот она, Котельническая набережная…

– Вот она, Котельническая набережная, узнаешь, Ирусик? Мы ее тогда не очень жаловали, помнишь? Больше любили улочки-переулочки на Таганке, монастырское подворье, церковь Никиты и кусочек Яузы. Вон уже и Устьинские мосты, и нам теперь направо. Живем мы высоко-высоко, я тебе писала, кажется, об этом. А окна у нас выходят на мосты, на Москву-реку и на Яузу, и – на полмира.

…на полмира. Окна господ Мистуловых – и я, Матвей Фиолетов, будучи три-четыре раза зван на студенческие сабантуйчики, могу подтвердить – окна господ Мистуловых действительно выходили на полмира, или, по крайней мере, пол-Москвы лежало далеко внизу, и до городских скал и ущелий, казалось, лететь и лететь взгляду, падать и падать. До облаков было ближе – распахни окно и руку протяни и пропускай меж пальцев сырые холодные клочья, если нравится этакое бездумное занятие – облака над Москвой ловить. Но некоторые, я слышал, мечтают, далось им московское небо. А если из окон господ Мистуловых смотреть вдаль, поверх Москвы, не совсем прямо, чуть левее, то в урочное время увидишь, как садится солнце далеко – позади маскарадных басурманских тюрбанов Василия Блаженного, позади разноликих, но на подбор крутохарактерных Кремлевских башен, за небрежным, безалаберным Арбатским плетением – колыбелью Homo Verus, Человека Истинного, как некоторые полагают в восторженности своей, – за спешащим, летящим по часовой стрелке, опережая ее, и одновременно против, против времени Садовым кольцом, и дальше, дальше, дальше, там, где каменная Москва понемногу редеет, теряет лицо и растворяется в соснах и березках, – там опускается солнце за край земли, в Кунцеве где-то, должно быть, а то и в Одинцове.

* * *

– У нас дача за Одинцовым, на Николиной Горе, – проследила взгляд подруги барыня Элен. – Летом там рай земной, сирень, жасмин, цветы, ягоды, да и зимой приятно, когда снежок, морозец, иней сверкает. Но сейчас развезло, и тоска берет снежное болото месить.

– А где твои?

– Юльку мы отправили на каникулы в спортивный лагерь в Адлер. Там уже мимоза цветет. Ритуся что-то взбрыкнула и перебралась к однокурсницам в общежитие, и я убеждаю себя, что к однокурсницам, а не к… аманту какому-нибудь, лохматому и прыщавому.

– А Михаил Муратович на службе?

– Вот именно. Микуша на службе. Консультирует, – не без иронии, но и не без гордости кивнула Елена.

– Консультирует?

– Нынче он юрисконсультом во Внешторге, мой Микуша. Такой стал важный, вальяжный, в бакенбардах и усах, с пижонской сединой.

– Ленка, он и восемнадцать лет назад вальяжен был, – смеялась Ирина Владимировна, – даже в тот момент, когда ты, пигалица иногородняя, вертихвостка, нищая студенточка из педвуза, на голубом глазу сообщила ему, что намерена от него рожать. И он, вместо того чтобы…

– И он, вместо того чтобы выставить меня вон или хотя бы потребовать доказательств своего… м-мм… соавторства, поцеловал мне руку и сказал: «Имею честь просить вас стать госпожой Мистуловой, Елена Львовна». И погрустнел, бедняжка. А я тогда скакала от радости, что выгорело, что я остаюсь в Москве, что выхожу замуж, и не за какого-нибудь токаря-слесаря, а за доцента МГИМО, за дипломата. Я знала, что фестиваль – это шанс…

– Пятьдесят седьмой год, Ленка… А как мы робели перед иностранцами, ты помнишь?

– Да, страшно робели, язык забывали. А Микуша нас наставлял, куратор наш бесценный. В том смысле, что иностранцы, как это ни удивительно, тоже люди, а мы не только комсомолки, но и еще очаровательные девушки.

– И сам попался в ручки одной очаровательной девушке, – смеялась Ирина Владимировна.

– И попался! Он мне нравился – помнишь, какой он был? Высокий, с чеканными чертами, с этакой романтической горбинкой носа, с черной кудрей надо лбом. Багратион с портрета, да и только. Он мне нравился, и пялиться на него, совершенно неприлично, во все глаза, не составляло никакого труда, я нисколько не притворялась. Я млела, Ирочка, и трепетала, и ревновала ко всем на свете, даже к тебе, влюбленной тогда совсем в другого человека, даже к страшненькой, в засаленных косичках, негритяночке то ли из Танзании, то ли из Анголы.

– Я помню, Леночка, – умилялась Ирина Владимировна. – Как же мне не помнить?

– Но, ты знаешь, все сложилось, несмотря на то, что он старше меня почти на двадцать лет. Родилась Ритуся, прелесть и стервочка, потом Юлька, этакий грешный ангелочек. Мальчиков, правда, как хотел Микуша, не получилось, после Юльки мои беременности почему-то исчерпались… Мы много ездили, повидали мир, все сто девяносто девять чудес света. Потом Микуша исхитрился получить квартиру в этом доме, а здесь кто только не живет из знаменитостей! И Уланова, и Михаил Жаров, и… Ох! Иришка, прости, прости, я неприлично хвастаюсь, – обняла Элен Ирину. – Но мне бы так хотелось, чтобы ты приобщилась, так хочется поделиться с тобой – не счастьем, нет, это невозможно, счастьем не поделишься, как не поделишься, скажем, своей поджелудочной железой или селезенкой. Не счастьем хочу поделиться, а – благополучием.

– Нисколько не обижаюсь и понимаю, Леночка. Наслаждение быть обласканной, надо признаться. А что за цветок на тумбочке? Что-то кондитерское, а не цветок! Такая красота необыкновенная! Настоящий?

– Настоящий. Настоящая орхидея. Это тебе от Микуши. Здесь Юлькина комната, и ты в ней будешь жить. И любоваться видом из окна и орхидеей. А сейчас пойдем-ка. Выберешь себе пену для ванны, и, пока там наливается, мы с тобой – по коньячку за встречу. Или – хочешь? – сладкого вина, нектарчика, как тогда, как в юности, в общаге. Я московская избалованная барыня нынче, но по временам из меня так и прет, так и лезет девчонка из общежития, из комнаты на шестерых. Из той, где коечки скрипят от девичьих горьких горестей, где проплаканные подушки, где роскошная «маркиза» на огромном окне из шести украденных из бельевой простыней (это же целая история была!), где все стенки в киноактерах, и конспекты на подоконнике, и потрепанные библиотечные учебники, и бутылки из-под кефира и сладкого вина. И шесть пар вдрызг растоптанных лодочек у двери…

– А помнишь наши платьица?

– Темненький, обвисший на боках штапель в мелкий горох, безбожно мнущийся лен, китайская шерсть, шотландка, пришивные – морока из морок! – сменные воротнички и кружевные манишки, желтые от крахмала нижние юбки… Три пристойных платьица на шестерых и, гигиены ради, у каждой индивидуальные подмышники, такая дрянь. … И то самое наше с тобой платье. То есть твое. Голубой шелк, плотный, переливчатый. Царский был подарок от…

– До сих пор храню, – торопливо, будто страшась звукосочетания еще не названного имени, перебила Ирина Владимировна. Она вновь глядела на летящие облака за окном. – Шелк выцвел, местами не голубой, а рыжий совсем. И посекся, на швах так и ползет, там уже не швы, а шрамы. И нафталином пропах. А кринолин я выбросила, пришлось, после того как Юрочка устроил из него палатку в палисаднике, а рядом костер зажег.

– Ты преступница, Ирка! Такой кринолин! Жесткая нейлоновая сетка, как сейчас помню, нежно хрустит, как морозная звезда, скользит под рукой и переливается радугой. Волшебство! Высокий пояс держит талию. Не чета нашим крахмальным сооружениям из простынной материи и на пуговичке от наволочки или на резинке. Вечно они ломались, эти пуговички, вечно лопались резинки, и в самый неподходящий момент! Но не смей выбрасывать платье!

– Я и не… смею. Лягушачью шкурку, да своими руками? Не смею, – хрипловато и тихо-тихо ответила Ирина Владимировна, не отрывая взгляда от облаков, летящих, летящих через времена.

– Лягушачью шкурку, значит, – растерялась Елена Львовна и перестала быть студенточкой в дешевом штапеле, вновь обернувшись лощеной московской барыней тысяча девятьсот семьдесят пятого года. – Иришка, прости. Я думала, все это уже неважно, позабыто, выплакано-высушено, но предположить, что ты до сих пор… Ах, Ирка, первая любовь… Такое это наказанье оказывается, господи!

– Первая любовь, оказывается, наказанье, – кивнула Ирина Владимировна. – Но на самом деле все «вздохи на скамейке», и «гулянья под луной», и рука его на моей талии, затянутой голубыми шелками, украденными, как выяснилось, у матери, которой не подошло новое импортное платьице, подарок сановного мужа, и замученные привядшие левкои в руке, и поцелуи под каждой липой забыты, забыты, как дурные стихи. И первая любовь давно мумифицировалась… в нафталине. Но… эта самая «первая любовь», миллион раз кем только не воспетая, даже и того не стоит, если задуматься. Если, конечно же, не стала первой и последней. А она не стала, как видишь. Не стала, – покачала головой Ирина Владимировна, отрекаясь от вероятного со всей непреклонностью. Со всей ломкой, подмороженной непреклонностью одинокой осенней розы, доцветающей среди плевел.

– Кощунствуем понемножку, стало быть… Так я тебе и поверила, княжна, – мрачно проворчала барыня Элен и сморгнула – так расстроилась.

Но Ирина Владимировна улыбнулась по возможности веселее, чтобы ободрить добрую, любящую, полную сочувствия Элен, провела мизинцем по сливочному, в шоколадной крошке, лепестку орхидеи, тронула ногтем тычинку, сняла пыльцу с краешка хрустальной вазы и сказала:

– Леночка, давай все же по коньячку. Не хочу я вина. Сладкое вино, нектарчик, годился, должно быть, для тех нас – незрелых, зеленых, в нежной матовой скрипучей пыльце первой любви. А я сосулька, но желаю таять. Может, ты и права, может, там, под ледяными натеками, что и осталось, что-то способное воскреснуть и затрепетать крылышками. Хотя бы на мгновение. Потому давай по коньячку, глотнем жидкого солнышка. – И Ирина Владимировна последовала за Еленой Львовной в ванную – пену выбирать. Елена же Львовна оказалась немало смущена подружкиными речами, странноватыми, совершенно невозможными, сомнительными, душными и одновременно прельстительными, как нынче модный цветастый ацетатный шелк. А потом они пили коньячок из запасов Михаила Муратовича, Елениного мужа.

* * *

Ванная у барыни Элен была не ванная, а волшебный чертог, просторный, бело-розовый, зефирный и сверкающий одновременно. Выбранная Ириной Владимировной пена называлась «Эдем», если перевести с французского, и благоухала она, эта пена, всеми райскими цветами и фруктами сразу. Ирина Владимировна скинула тапочки, стянула колготки, ступила в нежнейшую лохматость белого коврика и никуда не пожелала уходить. Ни-ку-да!

– Ну и не надо, – хохотнула довольная Элен. – Вот тебе халат, раздевайся, наливай воду. И пенки побольше, тогда она сразу – пфф! – как облако. Такие летом бывают облака – горой. И сразу забирайся в ванну. А я за коньячком.

Так и пили: Ирина Владимировна сидя в ванне, облаченная пеной, а Елена Львовна – на банкеточке, подкармливая Ирину Владимировну кусочками разного сыра: и швейцарского, и голландского, и страшненького на вид рокфора, а также шоколадом с орешками.

Белое, нежное плечо Ирины Владимировны выступало из пены, и Элен, немножко пьяненькая, залюбовалась, умилилась, растрогалась и, чуть дотронувшись до влажной кожи, произнесла:

– Раньше сказали бы – беломраморное, но это вранье. Прелестная у тебя кожа, Иришка. До сих пор прелестная. Шелк, перламутр, лепесток белой розы, крылышко мотылька, не знаю что еще. Сливочный десерт. Это порода, княжна, и мне завидно. Я-то, несмотря на все мои французские притирания, массажи и, скажу по секрету, подтяжечки, уже не та. А у тебя все естественно молодое, до сих пор. Это порода, Иришка.

– Это я разогрелась в воде, Леночка. На самом деле я разве что не синюшная. И что ты мне все о породе? Я не очень верю маминым сказкам и жалею, что когда-то рассказала тебе. Ты меня задразнила совсем.

– Нет, Ирочка, породу не спрячешь. У мамы твоей, насколько я помню по фотографии, внешность самая обычная. Она – пойми, не хочу обидеть – грузновата, и лицо очень простое. Ты совсем не похожа на нее. Ну нисколько! У тебя глазищи вполлица, кожа исключительная, пальцы музыкантши, волосы…

– Волосы-то у меня как раз мамины, Ленка…

– Мамины так мамины. Но остальное… От папы князя. И твоя непреклонность от него же, несмотря на все твои уверения в том, что ты погрязла в компромиссе. Ирка! Ну, в конце-то концов, так же интереснее – княжной!

– Леночка! – сквозь шоколадный ломтик во рту возражала Ирина Владимировна и жестикулировала, разбрасывала пальчики так, что благоуханная пена летела во все стороны. – Не сбивай меня с толку и не соблазняй. Потому что, как известно, кто соблазнит малых сих… Грех тебе! Мама работала фельдшерицей в лагерной зоне, где-то в Сибири. Зона мужская, «претендентов» много, отбою нет, там и красавицей быть не надо. Чтобы как-то защититься, отдалась одному. Из тех, кто оказался духом посильнее прочих, по кличке, должно быть, Князь, из тех, кто мог защитить даже от начальства (там ведь своеобразные были отношения, симбиоз начальства и заключенных, жесткая взаимозависимость). Наверное, он к тому же и чрезвычайно красив оказался, если верить матушке. Вот и случилась любовь на клеенчатой фельдшерской кушетке – такое у них было супружеское ложе. Его скоро то ли бревном придавило на лесоповале насмерть, то ли убили как-то зверски, а мама, спасаясь, уехала рожать в свой родной Тетерин. А потом, с годами, все страшное и грязное, я думаю, сгладилось, покрылось романтическим флером, голубой лунной пылью, и у мамы та самая первая любовь оказалась и последней. И, питаемая тем самым сладким вином (в переносном смысле, в переносном! Но частенько и… Ах, ладно!), выросла в нерукотворный храм, где божеством – некий Князь, статья пятьдесят восьмая Уголовного кодекса. Из Гагариных. По имени Владимир Сергеевич.

– Из Гагариных! Ничего себе! А ты не говорила, Ленка! Да тебя при случае и короновать можно, я думаю! Из Гагариных. А знаешь ли, Ирэн Гагарина, – возмущенно развела руками Елена Львовна, – а знаешь ли, что ты сейчас, вообще говоря, жеманишься, кокетничаешь. Но ты ужасно сложно кокетничаешь, просто инквизиторски. Это, знаешь ли, как отборный жемчуг растоптать, раскрошить, истереть, а потом им пудриться. Ну, паршивка!

Подружки, Ирочка и Элен, хохотали, хохотали, расплескивая коллекционный коньячок и щедро газированный, приятно колкий сиропец воспоминаний, роняя крошки сыра, шоколада и озорные – даже отнюдь и не дамские – словечки. Свинячили подружки всласть. А потом явился из департамента Михаил Муратович, целовал руки Ирине Владимировне, говорил комплименты, распушал бакенбарды, улыбался в свои курчавые лихие усы героя двенадцатого года, и был чудный вечер с шампанским в ресторане «Прага».

* * *

Журналист Матвей Ионович Фиолетов из еженедельника «Свецкия цацки» творил, как он выражался, в жанре пророчества. Творил какое-то время, не зная ни сна, ни роздыха. В результате довел себя до анорексии, до неприятия любой пищи, и был отправлен обеспокоенными родственниками в психбольницу. Там М. И. Фиолетова подвергли принудительному кормлению – через задний проход, что, как ни странно, не вызвало у него отрицательных переживаний и даже подействовало умиротворяюще. Лечащий врач, обратив внимание на необычную реакцию пациента, сделал вывод о латентном гомосексуализме последнего, о том, что, подавляя свои склонности, журналист подсознательно стремился к крайней степени истощения. Как достижение некой цели воспринял он вышеописанное вмешательство в его организм и исцелился, осознав себя. Что и записано в истории болезни (подробности – см. ссылку номер…). Выйдя из больницы, развелся. Живет анахоретом.

Из частного досье

Бессонная ночь, остывший камин и потому непереносимый холод в доме. Заморозок. Понятия не имел я, что осенью, даже поздней, в Швейцарии может случиться заморозок, словно в Подмосковье. Не иначе наша стервь перелетная, рукокрылая, с собою принесла. И потную суетливость, и кровопотребную зависть, и непредсказуемые погоды. Заморозок.

И надо же случиться такому несообразию: я накинул плед поверх фуфайки этакой тогой, поленившись влезать в рукава пальто, прямо в домашних туфлях вышел в хрусткий иней и побрел, сминая промерзшую траву, инспектировать звезды небесные, звездознавец сыскался. По близорукости ли своей отыскал я лишь одну звезду в черной бездне? Бледную, неподвижную. Должно быть, из тех, далеких, мертвых, от которых остался лишь последний выплеск света, последний выдох, последний выкрик. Я вспомнил, вдруг вспомнил, что видел ее однажды много лет назад – у себя под ногами, сквозь темную воду.

Был я хилым и болезненным новоарбатским инфантом, и возили меня на синей «Победе» гулять в Краснопресненский парк, что ни день. Не в тот, ближний к дому, квелый, в особенности ранними веснами, окруженный скучными домами сквер в низинке с, не вспомню уж каким, то ли бронзовым, то ли каменным, Павликом Морозовым, а довольно далеко от дома, по Краснопресненской набережной. Почему туда? Матушке так нравилось. Матушка была никому не нужным специалистом по садово-парковому искусству, а потому не работала, жила при муже, отчиме моем, главе отдела внешних связей некоего министерства, и занималась мною, инфантом. Матушка именовала излюбленный ею Краснопресненский парк усадьбой «Студенец» и утверждала, что принадлежало имение князьям Гагариным…

Я вспомнил, вдруг вспомнил, что однажды кто-то, кто-то из праведных наших комсомолочек, в осуждение назвал белоручкой, князем Гагариным, Юрия, бегущего общественной работы в пору осознания им своей влюбленности. Его, Юрия Алексеевича, на первом курсе какое-то время дразнили Гагариным, имея в виду, несложно догадаться, первого в мире космонавта, а не князя какого-то там. Но! Князь Гагарин-Мареев! Но ведь красиво! Помню, он удивленно так посмотрел тогда на прилизанную на пробор, с обкусанными губами (от собственной досадной женской невостребованности) комсомолочку из отживающей на излете семидесятых годов породы «боевитых». Однако удивление его было особое: будто удивился он догадливости невзрачной девицы. И промолчал, не стал оправдываться. И победил по обыкновению – отстала девица, оробев от собственной непревзойденной дерзости…

Дался же мне Юра Мареев! Речь вовсе и не о нем. Речь я веду о бледной звезде, открывшейся мне, пятилетнему, в подземной заводи. И не думаю, до сих пор не думаю, что видел я утопшую звезду во сне, в первом наплыве подступающей болезни, по-дурному разомлев на скамеечке у пруда.

Не помню сейчас, но предполагаю (если, конечно же, не сон то был, не бредовое видение), что кружил я по парку, уж давно исхоженному, изученному мною вдоль и поперек, до последней дорожки, до последнего замшелого пенька, до последних «черт и рез» на скамейках. Кружил я в окрестностях пруда в поисках улиток, так уж пожелалось отчего-то, и, забредши в высокий кустарник, оказался, внезапно съехав по скользкой траве, в неглубоком провале – просела почва меж корней. Сбоку обсыпалось, и обнажились кирпичи старой кладки стеночкой, а в стеночке пролом. Не усомнившись, протиснулся, ухнул неглубоко вниз, а там – черная стоячая вода. В воде – она, бледно светится, звезда моя неживая. Я напуган был – небо под ногами и, сам не свой, уж как-то там, без памяти, выбрался.

Днем немоглось, а к вечеру подступило ко мне лихорадье, затем тяжелый плавкий жар, и много что открылось мне, привиделось в расплаве болезни, растекшемся по глазному дну. Болезнь изгоняли инъекциями пенициллина, которым тогда лечили от воспаления легких, – такой диагноз был мне поставлен. Через две недели, слаб, но в полной памяти, смаковал я, перебирал в уме новые знания, подаренные мне, не сомневался тогда, бледной подземной звездой.

Так, знал я теперь, что по берегам Студенца, широкого ручья с живой водой, волхвовали древние и питали Студенец живою человеческой кровью, чтоб не иссяк и не утратил целебную силу. Студенец принял много крови и за кровожадность был наказан, на века запечатан под землей, чтобы очистился. Поток искали столетиями, необычайно долго памятуя о его волшебной всеисцеляющей силе, лазали, рыли норы, бродили в открывающихся вдруг – как это случается временами в Москве – провалах, подземельях. И пропадали. Так пропал и кто-то из «людей» князей Гагариных, когда разбивались в имении сады, так сгинул лет сто пятьдесят назад некий кладбищенский землекоп, отыскавший лаз. И с тех пор, насколько известно, зареклись лазать, да и засыпали нору. И никто заживо не видел той воды.

А я вот видел и познал. И поток теперь не поток, свидетельствую я, а заводь, невесть чем из страшных глубин питаемая, чаша с черной неподвижной водой, с бледной светящейся сущностью на дне.

Мамахен меня холодно, как она замечательно умела, отчитала за ложь, когда осмелился я рассказать, о чем таком после болезни задумываюсь надолго, отчитала за то, что без спросу рылся в ее драгоценных книгах и альбомах и понабрался сказок. За то, что замариновал сказки в своей всегдашней неотступной, врожденной, меланхолии. Но тогда я был уверен, что видел, а не вычитал. Потом, с годами, обретая мало помалу книжное знание, – усомнился, потом забыл. А сейчас вот она, бледная, здесь, вновь вижу ее, но наверху, а не под ногами. То ли отпущен в небо из подземелья прощеный дух ради благого развоплощения, то ли оттого она там, что мир перевернулся и канул. И скорее второе, чем первое, думается мне.

…Кто, однако же, ходит по инею в тапках, будь хоть трижды светопреставление?! Невероятно дорогие итальянские тапки ручной работы испортил и ноги промочил. Но – ладно. Новый апокриф стоит простуды. Спешу увековечить, следуя дурной своей склонности.

И еще, еще…

Все же еще о Юрии Алексеевиче. Вот ведь клякса какая, опять о нем! Вот я подумал, а будь он и впрямь из князей Гагариных… Впрочем, пусть и не впрямь, но довольно и меткого прозвища – слово-то назывное весомо. Тогда, разумею я, в подземельях именно его предков кто-то многосильный заточил виновную воду, ту, что и лечила, и крови алкала. Ту воду, что от несытости, от бессилия перестала течь и замерла в летаргии, сделавшись черной заводью, что привиделась мне. Тогда, разумею я, он, Юрий, сам того не ведая, наследно держал бледного узника, владея, должно быть, заклятием как последний если и не из фамилии, то из какой-нибудь ее роковой ветви, которой выпала такая тяжкая служба. И для того чтобы заклятие вспыхнуло в сознании, необходимо, полагаю, ключевое слово, пароль какой-нибудь. И вот вам связь Юры Мареева с московским хтоном. А уж с космосом, с бессчетным небесами – что объяснять! Потому что опять он выходит Гагарин по прозванию, астропроходец. Будто печать на нем. Такой вот человек на перекрестье неба и земли. Ему бы в юродивые – спасаться и спасать. Так ведь нет… Так ведь нет.

* * *

– Дамы! Дамы! – требовал внимания Михаил Муратович и промокал салфеткою витые мелким бесом подусники, искрящиеся – окропленные шампанским. – Дамы, а не кажется вам, что все мы тут из разных времен собрались? Вот так вот слетелись, взаимопритянулись?

– Ты, Микуша, разумеется, только что Наполеона победил и явился сюда триумфатором, – иронизировала Елена Львовна.

– Да! Я нашел здесь отдохновение от ратных подвигов. Я покоен теперь, доволен и благоденствую, мои редуты стали курганами, травою поросли, а теперешние там, я подозреваю, оголяются и загорают летом. И пусть их, бессмысленных. А вот ты, жена моя, мать моих детей, птичка райская, пересмешница, ты – от века нынешнего, бесцеремонного по отношению к кумирам. Оно, конечно, все знают: не сотвори. Но как же без них-то? Против природы человеческой. У всех кумир есть, хоть с блоху, а кумир, и не отрекайтесь, медам. Но кумиры теперь все больше будто шоколадные слеплены. Вот сами поставят шоколад на горе, а потом бесчинствуют у подножия, как бы откусить. Такое нынче почитание.

– Ты – мой кумир на горе, Микуша! – веселилась Елена Львовна. – Ах, откушу!

– Боюсь, в конце концов этим и кончится, зубастая ты моя, – спокойно и улыбчиво отозвался Михаил Муратович. – А вот Ирочка у нас, позвольте высказаться старой гадалке, Ирочка, продолжу я, у нас фигура ассорти, как это ни дико звучит. Ирочка у нас от всех времен собрала, и ее угадали декаденты, они же ее и замучили, Прекрасную Даму, Вечную Женственность, и, замученную, продали скоморохам на поругание. Но это не про нас, мадам. Ирочка! Что вы здесь делаете?! Какими ветрами вас сюда занесло? В наши времена, я имею в виду, а не в ресторан «Прага». Где вы там осели? В городе Тетерине, если не ошибаюсь? Там ли место вам, Прекрасная Дама? Что заставило вас осиротить столицу? Я же помню, вы блистали. Во всяком случае, золотые московские мальчики не обходили вас вниманием. И вдруг – Тетерин, и даже не сам Тетерин, а населенный пункт поблизости. Места мне, впрочем, не то чтобы незнакомые. Кажется, меня туда даже возили младенцем.

– Извините, Михаил Муратович, – повинилась Ирина, – от столичных декадентов спасалась в советской глубинке. Именно, чтобы к скоморохам не продали, разочаровавшись в том, что придумали обо мне сами. От них, придумщиков, знаете, никакого весомого толку, будь ты хоть трижды Прекрасной Дамой. А Прекрасной Даме нужно то же, что и не прекрасной, то есть не балаган, а муж и дети. Или постриг, как это ни печально.

– Ага. Но сдается мне, что иногда эти стези – муж, дети и постриг – удивительным образом совпадают, становятся прямо-таки синонимичны. Бывает такое? Ирочка, как вы считаете?

Но Ирина Владимировна неопределенно повела плечиком, не поощрив несколько бестактной попытки Михаила Муратовича проявить прозорливость, и, растерянная, солгала умолчанием.

– А кстати, о муже… – нарушил паузу Михаил Муратович.

– Хороший человек и нисколько не декадент. Он очень надежный, воплощенная мечта Прекрасной Дамы.

– И еще сын, если не ошибаюсь?

– Сын Юрий. Он славный, хотя ему уже четырнадцать – гадкий возраст для многих. Я нечасто его хвалю, чтобы не поощрять самомнение, но вижу, что в нем есть сила и достоинство. По-детски мечтает о космосе. И черной завистью завидует мне, приобщившейся Москвы.

– Ну, мы его тоже приобщим. Что скажешь, Елена? – обернулся к супруге Михаил Муратович.

– Ирка! Приезжайте на все лето! – ликовала Элен. – Мы и в Москве все ему покажем, и на даче поживем. Как тебе идея?

– Спасибо, – растрогалась Ирина Владимировна. – Надо бы отказаться, мы стесним вас, и мужа вот так оставлять слишком надолго дело злое, и маму, но не могу отказаться. Если ничего не измениться, приедем. Вряд ли получится на все лето, но, на сколько сможем, приедем. Спасибо.

– Вот и договорились, Ирочка, – огладил замшевый лацкан Михаил Муратович и поднял тост: – За ваше возвращение, Прекрасная Дама, и за прекрасных дам вообще и в частности, – обернулся он к Элен.