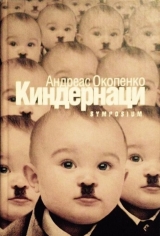

Текст книги "Киндернаци"

Автор книги: Андреас Окопенко

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

Андреас Окопенко

Киндернаци

Мира конец,

Вёльве многое ведомо,

всё я провижу

гибель могучих богов.

Старшая Эдда

Эпизод 1. 1.04.45

Почему, папа?.. Дубовый стол размером, наверное; 2 х 2 метра. Массивное дерево. Весь в резных завитках. Стоит посередине комнаты, обставленной в старонемецком стиле, при нем четыре громоздких стула, еще немилосерднее покрытых резьбой и обитых материей темно-красного – нет, не темно-красного, а скорее даже черного цвета. Несмотря на эти громоздкие вещи и всю прочую церковного вида мебель, как, например, на банкетку, на которой, исхудалые и бледные, сидят папа с мамой, комната все равно просторна, как танцевальный зал. Такие тут большие комнаты, и их так много, и лишь одна из них вместе с обстановкой реквизирована для разбомбленных, но эту семью – мать и дочь – мы почти и не видим. Такие вот большие квартиры в этом Хозяйстве, в квартале для руководящих работников, который называется «Четырехугольник». И Анатоль, отягощенный заботой, которая ему не по плечу, как арестант, топчется на свободном пространстве вокруг стола.

Пушистые вербы. И розовый зайчик в честь Пасхального воскресенья. Все видится в тумане, точно на каждом глазу мутное бельмо. Школа закрыта. В Вене объявлено военное положение. Сейчас, после того как по радио сообщили о сдаче Винер-Нойштадта,[1]1

Винер-Нойштадт – город, расположенный в нескольких десятках километров от Вены.

[Закрыть] папа на банкетке проводит обсуждение создавшегося положения.

– Поди сюда, мой милый Только, тебе ведь уже пятнадцать. Мой народ, ты же знаешь, состоит из мужественных людей. Так что мужайся и ты!

– Да я же готов сражаться! – всхлипывает Только.

– Тильки! – подает с банкетки голос посеревшая лицом мама.

– Сегодня можешь еще побыть нацистом, – говорит папа, – и оплакивать ваше полное поражение.

Только понуро топчется и плачет.

– Все, хватит, Анатоль! – приказывает папа. – Гитлер проиграл войну. Понятно? Нам всем надо перестроиться. Будь разумным мужчиной! Предоставь себе, что ты был кинозвездой, знаменитым героем экрана, пока был маленький, а теперь ты взрослый мужчина и твоя роль кончена.

– Тильки! – произносит мама совсем вяло. – Теперь нельзя быть наци.

– Киндер-наци! – яростно бросает Анатоль, и снова в слезы.

Папа оборачивается к маме.

– Сегодня он повзрослеет, – громко произносит папа.

Но Анатоля бьет озноб. Война ворвалась в дом, и фронт теперь уже не утыканная флажками карта Восточной Европы, которая висит на стене.

«Неужели я и вправду пойду кидать в наступающих русских заранее припасенные бутылки с бензином? Готов ли я вместо геройских игр к геройским делам, готов ли к встрече с настоящим врагом, к настоящему страху, ранам, смерти – готов умереть взаправду и навсегда? Разве я этого хочу? Не лучше ли наконец доделать начатую когда-то подзорную трубу?»

– Папа, ну почему все так получилось? – в последний раз выкрикивает сын сквозь рыдания.

Эпизод 2. 29.03.45

Пальмовая оранжерея. Возможно, скоро отменят занятия в школе. То, что сейчас, уже и занятиями не назовешь. Если нет налета, значит, надо идти на разборку развалин, а сегодня, несмотря на объявленную угрозу налета, все равно всех ребят, которых еще не забрали в армию, послали на разборку развалин. Мы сидим на кучах кирпичей в Шенбрунне перед пальмовой оранжереей под солнечным небом и очищаем кирпичи от цемента. Спасаем что еще можно спасти. Анчи едва успел взяться за кельму, а ладонь уже вся в крови. Мне пришлось ему сначала показать, что такое кельма и как ею счищают цемент. Зато он еще верит в победу. В окончательную победу, в грядущий великий перелом. В чудесное оружие. Кажется, в Фау-3. А Фау-3 как ни в чем не бывало смотрит с равнодушной улыбкой и все медлит со спасительным выходом на сцену (см. у Аристотеля – момент последней кульминации). Как видно, придется подождать, пока появится Фау-4; вот только к тому времени от рейха, пожалуй, ничего не останется. Не беда! Не мы, так плутократы запустят ее в большевиков.

– К тому времени, Анчи, от нас не останется мокрого места, – говорю я ему.

«На Урале есть шахты с бесконечными штольнями», – без запинки цитирует Анчи своего Геббельса. Агитплакатную дребедень он запоминает от начала и до конца, включая появление голого Одиссея перед Навзикаей. Кожа на ладони окончательно стерлась. Я помазал ему ранку йодом. После балагана на Восточном валу (вала больше не существует) я всегда держу при себе йод. Анчи даже не пикнул. Так и вижу, как он, когда победители будут клеймить всех нас поголовно, белый как полотно, грохнется без сознания, не издав ни единого звука. Моргентау[2]2

Моргентау – план Генри Моргентау, министра финансов США в правительстве Рузвельта, о превращении Германии после поражения в аграрную страну и о разделении ее на части.

[Закрыть] собирается в десять раз сократить численность немцев, а оставшиеся будут заниматься землепашеством и рыбной ловлей. «Мир» пишут сейчас на всех стенах, да только поздновато спохватились. Другие, неунывающие, скребками, которые они называют «сиренами» и «гранатами», соскребают эти надписи и ляпают по трафарету: «Борьба – Победа».

– Слушай, Фуксль, может, у тебя есть дома известка? – спрашивает Анчи. – Картонку я и сам как-нибудь вырежу.

– Очумел, что ли? – говорю я ему.

Эпизод 3. 26.03.45

Связной. Бегом во весь дух через длинную белизну, в которой даже днем стоит ночь; вид деловитый, табличка висит на шее, в потном блокнотике зажат тупой карандаш, и бегом во весь дух от бомбоубежища через все подвалы Хозяйства к радиоточке. Высокие ступени, покрашенные светящейся краской; как всегда, не могу побороть искушения, приоткрываю тяжелую входную дверь, чтобы кинуть взгляд на весеннее небо, кишащее вражескими самолетами, что вообще-то категорически запрещено; глаз прожекторным лучом обегает пространство двора, на котором зигзаги траншей располосовали густо зазеленевший покров, любимые цвета: зелень в голубизну, впереди весна-лето, прожекторы уже устремлены в голубизну, громадную дневную голубизну, сквозь щель врывается гул, хотя самолетов нигде не видно. Хэллоу, воздушные гангстеры! Полоски из зажигательных бомб, которыми они хотят спалить урожай, бомбы-зажигалки в виде игрушек, чтобы подбирали простодушные детишки, зажигалки в виде авторучек; в «Фелькишер Беобахтер» напечатан снимок пойманного парашютиста – на куртке жирным шрифтом надпись «Murder Incorporated» – «Компания убийц». Хороши солдаты! В газете пишут, что надо соблюдать осторожность: у них такая амуниция, которая автоматически выстреливает в тот момент, когда они поднимают руки, чтобы сдаться; ваше понятие Moral Insanity – нравственное безумие – к вам хорошо подходит; и громким голосом в гудящий воздух: «I hate you!»[3]3

Я вас ненавижу! (Англ.).

[Закрыть] Приоткрытая щель закрывается, в глазах слепой мрак. Вперед в технический отдел; шесть недель тому назад – этого не забыть и припомнится вам в день возмездия – совершен террористический налет: Дрезден стерт с лица земли, Забеф рассказывает – сорок тысяч убитых, рассказывает, как в подвал хлынули потоки мазута и люди погибали, тонули в нем, словно в трясине. К горлу комом подкатывает – не продохнуть – мысль о Лизе, я спасаю ее, а сам погибаю в трясине. Где-то она теперь работает? Ее перевели в очистной, говорит папа, восточных рабочих больше не пускают на главный объект, куда сегодня отправился папа, у него там дела – после обеда будут занятия по боевым отравляющим веществам, а вечером он свободен, и если будет ходить трамвай и не отключат ток, то мы пойдем на вечерний сеанс в кино: «Тирольские розы», в прошлый раз нам показывали «Женщины – не ангелы, а завтра опять будет новый фильм, он называется «Целый замок в наследство!». Папа говорит: «Развлекательная чепуха».

Закашлялся, потому что все в дыму. Табличка «Не курить» уже успела покрыться желтыми потеками никотина. «ОСТОРОЖНО! ВРАГ ПОДСЛУШИВАЕТ!» Четвертая кнопка отвалилась: «Резвясь на радиоволнах, он Лондон слушает впотьмах». А вот вся серия целиком: «Нет никого подлее духом, чем грязный сочинитель слухов. – Подлец, конечно, также тот, кто дальше слух передает. – Кто слух на веру принимает, тот подл и подлость совершает». И вообще вся передняя увешана плакатами, на одном – молния, ток высокого напряжения. И фотография из календаря – снимок астрономической обсерватории? Но ты уже в помещении технического отдела, делаешь вид, что совсем запыхался от спешки. Большая красная ручная сирена, которой подается сигнал тревоги. Грубо сколоченный деревянный пьедестал; раскладываешь на нем тетрадку, другой рукой листаешь подвешенные у тебя на ремне таблицы целей ПВО, номера, затем сетка мишени, Вена в самом центре; и тут замечаешь посетителя – приветствие: это зашел офицер – весь при параде. Из репродуктора на полную громкость щелкает метроном. Инженер: «Молодец! Он у нас бессменный связной для передачи сводок»; Офицер (обрывисто) что-то вроде: «Это его обязанность, не так ли?» Инженер: «Ему еще только четырнадцать (Мой голос звонко и возмущенно: «Уже исполнилось пятнадцать!»), он помогает на добровольных началах». Офицер: «Вот как!» И затем быстро: «Тсс!» Потому что стук метронома сменился голосом связистки: «…соединение тяжелых бомбардировщиков появилось над северным районом Вены. Внимание! Штурмовики! Еще одно соединение приближается к Вене с северо-запада. Активные действия противника…» Чирканье карандаша, метроном. Офицер убрался, поэтому можно, расхрабрившись; сказать: «Господин инженер! Дома у меня ловится передатчик ПВО, я сравниваю с радиоточкой и почти все понимаю». Изображая настырный женский голос: «Цезарь Северный Полюс восемь вызывает Цезарь Северный Полюс пять; глазок; абажур!» – «Ладно, расскажешь, когда разберешься», – отмахивается добродушный куряка. А ты уже ускакал и бежишь, махая согнутыми локтями, все дальше от технического отдела.

Под открытым небом: абсолютно смертоносные самолетики в неяркой голубизне, аппетитный блеск металла, почти неподвижные звенья, выстраивающиеся клин за клином, слитное гудение моторов. Рявкнула ближняя зенитная батарея. Свобода, как блестящий электрический провод.

Бег по стерильным подвальным коридорам с герметичными перегородками, сначала длинным и прямым, потом вдруг угловатым и коротким. Наткнешься на стену – под белой известкой сплошной бетон. Лампочки зарешечены, как положено в сырых помещениях. Указатели, нарисованные светящейся краской. В открытых отсеках снаряжение, знакомое по занятиям ПВО, – ящики с песком, лопаты, ручные огнетушители, пожарные крючья, бухты скатанных пожарных рукавов и рулоны одеял. В большом отсеке размером с целую квартиру, тоже еще открытом, пузатые стеклянные сосуды в половину человеческого роста – это хранилище производственных запасов горючих жидкостей и кислот. Так и тянет побеситься: забрался в стог, достал табачок… Целый подвальный мир; когда придут русские, сюда прибегут прятаться люди со всего Западного района; но до этого никогда не дойдет, даже думать нельзя… «Трясина без дна, трясина без дна, всех русских солдат поглотила она», это из дедушкиной мировой войны, песня Мазурских болот, Гинденбург, и пупырышки по коже при слове «трясина». Бегом дальше, сейчас мы должны выстоять до нового оружия, Геббельс обнадеживает, он кричит: «Я видел такое оружие, что Боже, смилуйся над нами, когда мы его пустом в ход!» Да один фаустпатрон уже чего стоит! Я знаю его назубок, хотя мой возраст будут призывать только с будущего года; дома на папином письменном столе уже лежит моя повестка: Учетный стол армии и воинских частей СС; папа говорит, что это пока еще только предупредительный выстрел, Бичовски сумеет добиться для меня отсрочки по причине слабого здоровья. Слабое здоровье!

А вот и финиш – полный контраст ко всему предшествующему: мирное сборище покорившихся судьбе обитателей подвала; опущенные, сонно кивающие головы; многослойно закутанные в юбки колени сидящих женщин, две пары помятых стариковских брюк; износившиеся, облезлые башмаки; соседский мальчишка Йоши, вместо того чтобы бодро служить вестовым, опустив плечи, вяжет что-то вязальным крючком; неуклюжая Гертруда, дочка завхоза Хюнерблика, ещё подросток, но все же единственная девчонка здесь на финише; вывернуть из-за угла так, чтобы, пробегая мимо, почти соприкоснуться с ней и тоже залиться краской; одновременно ты мысленно уже сортируешь в уме самолеты, единичные и целые соединения, чтобы одним духом выпалить сводку; отбарабаниваешь сводку, все смотрят на тебя снизу, как будто ты в церкви вещаешь им с кафедры, а ты, небрежно так, бросаешь самое смешное: предыдущее боевое соединение со стороны Санкт-Пёльтена, упоминавшееся в предыдущем сообщении, исчезло. И как раз тут откуда ни возьмись – офицер; вынырнув из какой-то боковой ниши, он раздраженно рявкает: «Эй, это еще что такое! Так не читают сводку! Боевое соединение не может исчезнуть!» И под растерянное поддакивание до слез покрасневшего связного скрывается в направлении технического отдела, чтобы на месте разобраться с сообщением про исчезнувшее соединение.

Эпизод 4. 31.12.44

Новый год с Лизой. Основание покоится на угольной лопате, положенной на пожелтевшую мраморную плиту ларца неизвестного предназначения, выполненного под немецкую старину. Из обгорелой и покосившейся набок конической курильницы в виде серой мыши наконец-то начал подниматься дымок, кончик ее раскалился и просвечивает сквозь клубы ладана алым огнем, мышь кусается, если слишком близко поднести палец. Должно быть, так выглядят горы на планетах, о которых читал Анатоль, где лава и сила тяжести не такие, как на земле; может быть, они курятся, такими же испарениями распугивая широкозевных драконов и человечков-головастиков с паучьими лапками. Соседка за стеной тоже занята одним из реликтов самого скудного Рождества из всех, какие встречались на ее жизненном пути: она хранила этот подарок целую неделю и вот, отдав ему должное, взяла скроенную по ширине человеческого лица и старательно подрубленную по бокам ватную повязку (перед употреблением намочить!) с целлофановыми окошечками для глаз и с резинками от трусов в качестве завязок и, проводив последним смешком, кидает в печь этот дар соседского мальчугана Анатоля, дар, который «среди дымящихся развалин может спасти человеку жизнь». Она – ответственная за ПВО. Семейство Витровых, как это принято у воспитанных людей, заранее извинилось перед ней, поэтому она уже знала, что независимо от налетов ей так и так предстоит бессонная новогодняя ночь: сегодня Витровы устраивают праздник для занятых в Хозяйстве восточных рабочих; ничего удивительного – они ведь и сами нездешние, тоже прибыли сюда откуда-то с Востока.

Уж этот платочек! Не то брошенный, не то потерянный его хозяйкой. Весь такой воздушный-воздушный, голубенький с белым, и такой душистый – пахнет как мамин платочек после того, как она помоет голову, но этот пахнет чужими молодыми волосами. А еще от него, как от Лизы, пахнет ландышами, словно их много-много – целое море ландышей! Наконец-то Лиза здесь, рядом, в нашей квартире!

В танцевальный шум (танцующих больше десяти человек, всем досталось немного винишка, чуток пива, глоточек шнапса – столько, сколько сумели поднакопить к празднику, но они и этому рады), в сверкающие улыбки изголодавшихся по мирным радостям Людмил и Марусь (они ублажают меня песнями, стишками, заговорами, а мне – мне бы только рядом Лиза; навсегда одна лишь Лиза), в звуки ручного граммофона (на голубом бархатном диске уже в одиннадцать часов начинают повторно крутиться те же пластинки) ввинчивается, крутясь по ржавой резьбе, круглое сиденье фортепьянного стула, покрытое протертой черной кожаной нашлепкой, которая держится на тридцати двух кнопках, ввинчивается, поднявшись до упора, готовое вот-вот сорваться с резьбы, взлететь и шмякнуться в потолок, – это Анатоль старается привлечь к себе внимание.

– Сыграешь нам что-нибудь, Только? – спрашивает канальщик Палько.

Анатоль не знает ничего танцевального и никогда ничего такого не выучит, а учительницу, с которой он занимался только из-под палки, наконец-то забрали в ПВО. Пронзительная боль, точно тебе дергают зуб: это Палько подхватил Лизу; целофанно-прозрачная, легкая, как стрекозка, она всей ландышевой голубизной так и прильнула к нему.

Без четверти двенадцать. Как можно, чтобы тебя, Анатоля Витрова, вот так без долгих разговоров спроваживали в кровать! Но к тебе, уже изолированному от всего остального: от отчаянного – была не была! – веселья остарбайтеров, от родительских приставаний, от всего Хозяйства, подходит Лиза и садится рядом.

И тут к ней папа с вопросом:

– Ну, как поживает наша младшенькая?

Я ревную даже к нему, старику!

– У меня все хорошо! – смеется Лиза легким, беспримесным, как эфир, смехом.

– А что гестапо?

– Отстало.

– Тогда я рад за тебя, Лизочка! (Браво, папа, браво, патриарх! Кто, если не ты, приласкает угнетенных!)

– Позволите мне посидеть с Только? Я тут ему кое-что начала рассказывать, – бессовестно заискивая, просит Лиза-подлиза.

Кафельная печка у меня в комнате зеленая и высокая – под самый потолок. Несильный, спокойный огонь незаметно согревает мою постель. Я люблю, чтобы было побольше подушек. Даже эту грустную Лизу, которая всем своим видом показывает, что ей грустно до слез, от меня увели. Для всех праздник еще продолжается, а для меня в двенадцать уже конец, и это ужасно обидно, но в то же время настолько в порядке вещей, что я даже не стал канючить. Я сгреб все подушки, уткнулся в них лицом и реву.

Эпизод 5. 21.11.44

Время солнечного протуберанца. 21-е: Холод, ураганный ветер, дождь, кашель, насморк и т. д. В школу еще не ходим, но уже были тренировки. Воздушной тревоги не было. Продолжил читать Ханса Доминика.[4]4

Доминик, Ханс (1872–1945) – писатель, автор популярных научно-фантастических романов.

[Закрыть] Увлекательно, но уж больно научно, книжка из тех, что любит Анчи. Завтра он опять придет помогать мне с уроками. (Анчи, а не Доминик.)

Вечером ходили в кино, по дороге сделалось грустно. Садоводческие делянки облетели и стоят голые. Я еще помню, как однажды летом мы с Макси катались там по дорожкам на самокатах. Тогда мы все говорили, что если начнется война, фюрер управится с врагами в два счета, а теперь мне уже столько лет, что впору писать мемуары.

Я больше не отличник, друзей настоящих не стало, девчонки и подавно ни одной, тоска, простуда. Каждый день после обеда торчу в очередях, все продавщицы такие вредные, как будто ты только и ждешь, как бы что-то украсть. И все из-за того, что ты еще «ребенок»! Великого перелома и чудо-оружия тоже по-прежнему нет как нет. Зато хоть подразнил продавца из табачного киоска, который при встрече упорно говорит: «Грюс готт!»[5]5

«Grűß Gott!» – традиционное приветствие в южно-немецких землях и в Австрии.

[Закрыть] Я, конечно же, ответил ему: «Хайль Гитлер!», а он мне опять свое: «Грюс готт!», а я ему назло еще раз: «Хайль Гитлер!» Перед входом в кинотеатр происшествие, которое я пропущу, потому что не люблю придираться к мелочам. Разве не так, дорогие родители, ежели вы случайно без спросу читаете мой дневник?

В кино во второй раз показывали «Еврея Зюса». Как и в первый раз, во мне поднялась ярость, когда по приказу могущественного еврея безжалостно мучили бедняков, а потом, когда он дергался на высоченной виселице, было здорово жутко – аж мурашки по спине.

Потом опять стало тоскливо, пока мы по промозглому холоду плелись домой. Да и что значит «домой»! Дом уже не тот… Анчи рассказал мне про солнечный протуберанец, который оторвался от Солнца и должен долететь до Земли. Пускай бы уж поскорее! Однако жаль все же бедного человечества! Это значит, что придет конец всей культуре, создававшейся тысячелетиями.

Я что-то начинаю сомневаться в себе. Надеюсь, что это не превратится у меня в роковую привычку!

Эпизод 6. 18.10.44

Зеленая повестка доставлена на дом, словно шелковый арабский шнурок. За нее теперь надо расплачиваться изнурительными трудами и страхом, пока не наберется на целый календарь. Среди ночи вскакивать по звонку – учебная тревога. Трясущимися руками пижаму – в угол, в следующий миг вместо нее посреди комнаты уже стоит набитым чучелом военная форма. Упереть в землю гигантский шест, обезьяной наверх и вместе с шестом перемахиваешь через канат, протянутый на головокружительной высоте. Не умеющего плавать – тычком в стылую черноту пещерных вод. Бежать эстафету с горящей коробочкой из-под сапожного крема, и с адским пламенем в ладони подскакивать на стонущих от страха ногах, чтобы взять метровый соломенный барьер. Детская служба в отрядах «юнгфолька», которая была чем-то вроде продленных каникул, осталась позади: в четырнадцать лет тебе уже предстоит вынести все мучения спортивных занятий и допризывной подготовки, которые полагается проходить члену «гитлерюгенда». Оттуда раньше переходили к несению трудовой повинности, теперь же, скорее всего, досрочно загремишь в армию фюрера.

Та часть длинной серой улицы на окраине города, где на смену последним пестрым магазинчикам с пустыми полками изредка начинают попадаться занимающие подвальное помещение крохотные фабрики прошлого века с вывеской вроде «РЕЗАНИЕ И ШТАМПОВКА» или «ЛИТЕЙНАЯ», где тянутся доходные дома с пещерными условиями в квартирах без водопровода и канализации, где через каждые два десятка домов натыканы на углах серо-зеленые забегаловки, хранящие память о стародавних побоищах, напоминает первый осенний поход в новую школу или быстро пролетевшие четыре с половиной года военного детства, начиная с первой фотографии, на которой ты снят уже в форме. Сегодня по улице идут отец с сыном, оба очень молчаливые, направляясь в учреждение, которое называется «Учетный стол», сын задумчив, ему никогда еще не приходилось так долго размышлять об ожидающих его неприятностях. Отец, чтобы его подбодрить, говорит:

– Если будешь стараться, тебя, может быть, пошлют в военное училище.

Сын только еще больше мрачнеет. Он думает: «Хоть бы кто-нибудь съел эту зеленую повестку!»

– Не унывай раньше времени, – утешает отец. – Может быть, это письмо подействует.

Один раз доктор Бичовски уже спасал сына, когда помог ему получить карточки на усиленное питание с талонами на масло и молоко.

– Туберкулез надо заедать, – говорил доктор.

Вдруг он и теперь поможет заесть зеленый билет?

– А теперь подтянись! Я-то не немец, а вот ты – член гитлерюгенда.

Слова сопровождаются легким тычком под правую ключицу. Сын в юнгфольковской форме идет молодцеватым шагом. Навстречу рысью мчится вниз по лестнице какая-то еще незнакомая ему разновидность петлиц и нашивок. Сын на всякий случай салютует, в ответ презрение, но отец тоже с обычным своим отстраненным выражением салютует и слегка прищелкивает каблуками.