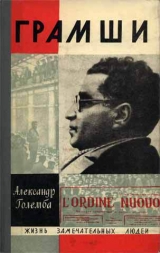

Текст книги "Грамши"

Автор книги: Александр Големба

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)

В дни «Похода на Рим»

Достопочтенный Филиппо Турати поднялся по ступеням Квиринала. Он добился аудиенции у короля. Он просил у Виктора-Эммануила помощи против фашистов. Как же отнесся к его словам король? В одной из газет, сообщавших об этой аудиенции, Филиппо Турати приписаны следующие слова:

– Король проявил понимание ситуации, но несколько академическое понимание…

Впоследствии Турати уверял, что он этого не говорил. Впрочем, отношение короля к развивающимся событиям, установки его величества сделались совершенно ясны месяца два спустя.

Муссолини созвал своих чернорубашечников на съезд в Неаполе. Было это в середине октября 1922 года. Съехались десятки тысяч фашистов. Съезд этот был довольно странный, напоминавший скорее военные маневры. Чернорубашечники были в полной боевой готовности. Муссолини держал речь на съезде. Суть этой речи заключалась в том, что в новом правительстве пять постов должны быть предоставлены членам фашистской партии.

Удивительное дело: угрозы Муссолини и требования его ни на кого особенного впечатления не произвели. Считалось, что Муссолини зарывается. Съезд вскорости закрылся, делегаты разъехались по домам, но, как выяснилось, они ожидали только боевого клича, призыва к действию.

Этот призыв тут же воспоследовал. Бенито Муссолини отдал приказ о походе на Рим. Так он предполагал захватить власть в государстве.

Операция была широко задумана, руководить ею должна была четверка вожаков – квадрумвират; в состав этой четверки вошли генерал Эмилио де Боно, Итало Бальбо, Микеле Бианки и Чезаре Мириа де Векки. Спустя два десятилетия с небольшим престарелый генерал де Боно будет расстрелян по личному приказу Муссолини, расстрелян вместе с Чиано и другими былыми приверженцами дуче, отшатнувшимися от него и стремившимися порвать с ним. Правда, эти казни уже не помогут Муссолини. Ибо время его пройдет, и пройдет безвозвратно. Но осенью двадцать второго года Муссолини был еще только на подъеме.

Королю предлагали объявить военное положение. Генерал Бадольо будто бы заявил королю, что, если ему разрешат открыть огонь по фашистам, он, Бадольо, «в пять минут разделается со всем этим сбродом!».

Но король пребывал в нерешительности. 28 октября стало известно, что он отказался подписать декрет о военном положении. Тем самым фашисты получили полную свободу действий. Войска против них так и не были двинуты. И квадрумвиров, комфортабельно расположившихся в отеле Бруфани, никто даже пальцем не тронул, хотя гражданские власти, захоти они только, легко могли бы арестовать новоявленных полководцев! Но власти, как гражданские, так и военные, повсюду слагали свои полномочия в пользу фашистов.

«Марш на Рим» совершался по всячески: на машинах, и в поездах, и походным строем, как, собственно, и полагалось для пущей наглядности; фашистов были многие тысячи. Правительство бездействовало. Да, десятки тысяч фашистов беспрепятственно вступили в Рим с разных сторон.

Произошло все это 30 октября. Сопротивления не было. Не было ни единого выстрела. Сторонники дуче были облачены в черные рубашки, на груди – белые черепа. Фашисты печатали шаг, горланили песни. Муссолини выехал в Рим в спальном вагоне.

Он явился к королю 30-го утром.

Существует, как известно, определенный придворный этикет, и, по всей вероятности, Муссолини полагалось быть во фраке. Но он не снизошел до этого. И когда он вошел к королю, на нем были черная рубашка, серо-зеленые брюки, солдатские башмаки и краги.

Виктор-Эммануил чуть было не осведомился, что это еще за маскарад, но Муссолини опередил коротышку монарха, попросив извинения за необычный наряд, ибо он-де «только что вернулся с поля боя» («к счастью, бескровного», – прибавил он невинно), вернулся, принеся к стопам короля «Италию Витторио-Венето». (При Витторио-Венето итальянцы одержали решающую победу, после которой и было подписано перемирие с вконец обескровленной Австрией.)

Нужно сказать, что вся эта экстраординарная аудиенция носила все признаки заранее поставленной и срежиссированной комедии… Собственно говоря, еще 29-го, за день до визита, король предложил Бенито Муссолини сформировать правительство. И естественно, главарь чернорубашечников принял это предложение. Обыватели в массе приветствовали его. Он был для них усмирителем «красной опасности», и они, обыватели, в восторге (а многие, может быть, и в испуге) вывесили из окон национальные флаги.

Кто знает его, что он еще натворит, этот «усмиритель»? И кого он еще будет усмирять или вовсе истреблять?

Нет, нельзя сказать, конечно, что в Италии в те дни не было сил, способных призвать фашистов к порядку. Такие силы были.

Но рабочие Италии, люди, которым не раз случалось с оружием в руках драться с обнаглевшими чернорубашечниками, не были в тот момент достаточно организованы, чтобы оказать быстрое и решительное сопротивление.

И момент для «похода на Рим» в этом смысле был выбран как нельзя более удачно.

Итальянское рабочее движение находилось тогда в глубочайшем кризисе. Этот кризис последовал за взлетом эпохи занятия фабрик. А теперь труженики были разобщены. Единства действий не существовало.

Фашисты не мешкали – еще накануне «похода» они разгромили и разграбили редакции и типографии газет – «Ордине Нуово» в Турине и «Иль Комуниста» в Риме. Королевская гвардия и полиция проявили при этом немалую предупредительность – они всячески пошли навстречу чернорубашечникам и выдворили из редакционных помещений рабочую охрану.

Осталась только газета «Лавораторе», что означает «Труженик», издававшаяся в Триесте. Редакция ее тоже была подожжена, но триестинцы восстановили все, что было возможно, и после разгрома газета просуществовала еще несколько месяцев. Но после повторного нападения фашистов было прекращено издание и этой газеты.

Политические партии трудящихся оказались не подготовленными к конкретным действиям. Они не могли договориться между собой. Силы уходили на бесконечные дискуссии – обсуждались принципы и детали общей политики, обсуждались личные качества тех или иных деятелей.

Конечно, нельзя умалять значение того, что происходило тогда внутри социалистической партии. Социалистическая партия порвала с реформистами. Они были исключены из партии на римском съезде, происходившем в октябре двадцать второго года – накануне фашистского переворота.

Времени у рабочих партий уже не оставалось. Быть может, события развернулись бы иначе, если бы разрыв с реформистами произошел несколько раньше и если бы социалисты сумели найти путь к единству действий с коммунистами. Однако этот путь ими так и не был найден. Да и Муссолини не всеми его противниками принимался всерьез. И недооценка пошла ему на пользу, потому что в какой-то мере облегчила ему захват власти.

В эти трудные дни Антонио Грамши был далеко от Италии. Он находился в Москве в качестве представителя Итальянской компартии в Исполкоме Коминтерна, участвовал в подготовке четвертого конгресса Коминтерна.

Антонио Грамши выходил из исполненной купеческого великолепия гостиницы «Люкс» прямо на синюю рассветную Тверскую.

Он был чужим здесь сперва, но эта отчужденность длилась недолго. Главной преградой для взаимопонимания был язык, вернее незнание здешнего языка.

Летом двадцать второго года Грамши попал в подмосковный дом отдыха. Напряженная работа на родине, напряженный труд здесь, в советской столице, – все это резко подорвало его силы. Он уехал отдохнуть и полечиться в санаторий «Серебряный Бор».

Юлия Аполлоновна Шухт, внучка боевого генерала времен русско-турецкой войны и дочь народовольца-эмигранта, проведшая много лет в Италии и Швейцарии, в семнадцатом году вернулась в Россию. Юлия училась в Италии в академии Санта Чечилиа по классу скрипки. Она закончила курс весьма успешно и по приезде в Россию занялась педагогической работой. Педагогом была и ее старшая сестра Евгения, работавшая в Наркомпросе, ближайшая сотрудница Надежды Константиновны Крупской. Евгения, Женя, как называли ее в семье, тяжело заболела. Ее отправили в дом отдыха с наказом поскорее выздороветь. Юлия Аполлоновна часто навещала Евгению.

Сентябрь был на исходе, листья пожелтели, Юлия шла по осеннему саду, что-то напевая про себя. Потом она почему-то остановилась. Навстречу ей шел человек необыкновенной внешности. Низкорослый, сутулый, пожалуй, даже горбатый, с громадной тяжелой головой. Был он смуглый и бровастый, без шляпы, в каком-то пестром, явно иностранном пальто. Глаза его были опущены; когда он поравнялся с Юлией, он взглянул на нее. И вдруг оказалось, что глаза у него невероятные – не серые и не голубые, а синие, темно-синие, великолепные и лучистые. Он обратился к Юлии с каким-то вопросом. Рассказывая об этом много лет спустя, Юлия не могла уже припомнить, о чем именно он ее спрашивал; говорил он по-французски, Юлия по выговору узнала итальянца и ответила ему по-итальянски. А он смотрел и смотрел в глаза Юлии, лицо у нее было странное и вдохновенное, и чем-то оно напоминало византийские иконы, которые он видел в Москве. В ней не было обыденности, приземленности, заурядности, и это решило их судьбу. Завязалась беседа. Эта беседа, этот диалог затянулся на много лет – он длился полтора десятилетия, до самой гибели Антонио Грамши.

Вскоре они поженились. Сыновья их – старший Делио и младший Джулиано – выросли в Советском Союзе.

Юлия приезжала в Италию в двадцать пятом году. Некоторое время они прожили под одной крышей в Риме. Но время было тревожное, и Юлии (вместе с Делио, первенцем) пришлось перебраться в Швейцарию. Грамши навещал их там. А потом наступили долгие дни, месяцы и годы разлуки. Потрясенная арестом Грамши, Юлия тяжело заболела. Ей не удалось снова приехать в Италию, хотя возможность такого приезда неоднократно обсуждалась в переписке Антонио Грамши с нею.

Письма Грамши изданы, переведены на многие языки, публиковались они и у нас.

Но жаль, что у нас осталось неопубликованным письмо от 13 февраля двадцать третьего года. Оно удивительно передает не только обстановку тех лет, не только умонастроение Грамши, но и передает его человеческий образ так, как, может быть, никакое иное из его писем. В нем выразилась какая-то глубинная cyть его существа, весь этот необычный человек, во всем его могуществе и со всеми его слабостями: могучая и мятущаяся человеческая личность. В Италии оно напечатано во втором томе сборника «Две тысячи страниц Грамши» в 1964 году.

Вот что он пишет:

«Дорогая,

я не уверен, смогу ли я в воскресенье приехать к вам. Нас то и дело созывают, в самые немыслимые часы, и мне было бы очень неприятно пропустить собрание, не имея возможности оправдать свое отсутствие. Очень хочу приехать. Хотелось бы столько сказать вам. Но сумею ли? Часто спрашиваю себя об этом, обдумываю планы длинных речей. Но когда я подле вас, забываю все. А между тем это должно бы быть так просто. Просто, как просты мы сами, или как я, во всяком случае. Вы ошибаетесь, когда ищете в моих словах что-то сложное, какой-то особый смысл. Нет, нет, слова правильно отражают очень спокойное, умиротворенное душевное состояние. Я люблю вас и убежден, что вы меня любите. Правда, уже много-много лет я приучил себя думать, что не могу быть любим никем, что это абсолютно, почти фатально невозможно. Слишком долго это убеждение было средством самозащиты, желанием избежать новых обид и огорчений. Десятилетним ребенком я начал думать так о своих родителях. Мне приходилось терпеть такие лишения, а здоровье у меня было такое слабое, что я убедил себя в том, будто я – подкидыш, непрошеный гость в собственной семье. Такие вещи не забываются легко, они оставляют более глубокий след, чем можно предполагать. Все мои чувства точно отравлены глубоко укоренившейся привычкой так думать. Но сейчас я почти не узнаю себя, настолько я изменился, и поэтому мне странно, что вы замечаете и придаете значение нервным жестам и маленьким вспышкам, которые не зависят от меня и носят, может быть, чисто физический характер. Я люблю вас. Почему вы говорите: „Слишком скоро“? Почему вы говорите, что моя любовь – это нечто существующее вне вас, не касающееся вас? Что за путаница, что за чепуха? Я не мистик, а вы не византийская мадонна. Советую вам считать до десяти тысяч всякий раз, когда понадобится очищать свои мысли от подобной чепухи и абракадабры.

Мы сильны и любим друг друга. И мы просты, и все в нас естественно. И прежде всего мы хотим быть сильными и не хотим тонуть в сладчайших психологических интригах в духе Матильды Серао. Мы хотим быть духовно сильными, и простыми, и здоровыми и просто любить друг друга именно потому, что любим, а это самый прекрасный, и самый большой, и самый сильный довод на свете». [25]25

На русском языке публикуется впервые в переводе Цецилии Кин.

[Закрыть]

Пребывание в Москве, участие в политической и общественной жизни советской столицы многое дали Антонио. Здесь, в Москве, он и начал изучать русский язык. Это было ему непременно нужно. Во-первых, он должен был прочесть ряд работ Ленина, работ, которых он не знал прежде. Не все они были тогда переведены на доступные ему языки. Да и помимо политических задач, ему интересно было просто говорить с людьми – быт москвичей, повседневность их очень занимали его. И очень занимало начало 20-х годов – эпоха первого пышного цветения юной советской литературы. У нас почти нет сведений о том, что именно из новых русских книг читал в те годы Грамши. В письмах его есть только намеки на это. Определенно говорится только о стихах Корнея Чуковского – Грамши не без гордости замечает, что знает наизусть строк двести из «Мойдодыра» (правда, названия этой детской поэмы он не приводит, но по контексту получается, что именно ее он и имеет в виду). Впоследствии, вернувшись в Италию, он, когда находится время, жадно читает переведенные на итальянский язык книги современных советских авторов.

Существовало в Италии такое издательство «Славия». Выпускало оно переводы с русского, преимущественно советских и старых русских писателей, иногда, впрочем, и эмигрантов.

Впоследствии, в тюремные годы, Грамши читал почти исключительно итальянские и французские книги, переводных он не любил, но единственное исключение делал для русских книг – просил присылать ему издания «Славии».

Но вернемся к дням, проведенным Антонио Грамши в Москве. Он бывал в «Серебряном Бору», навещал там вместе с Юлией Евгению Шухт. Бывал он частенько в гостях у семейства Шухт, Тверская-Ямская, 14. И конечно же, он бывал в тогдашних московских театрах. Мир подмостков издавна был ему по душе. Недаром же он с такой гордостью сказал однажды, что одним из первых обратил внимание итальянских зрителей на Пиранделло, своеобразного драматурга Луиджи Пиранделло, о котором он, Антонио Грамши, написал, пожалуй, целый пухлый том!

Но главным содержанием его жизни оставалась борьба. Борьба за освобождение трудящихся.

В ноябре 1922 года Грамши принимает участие в заседаниях четвертого конгресса Коминтерна.

Выступая на конгрессе, В. И. Ленин говорил об иностранных товарищах, недооценивающих контрнаступление реакции:

«Они должны воспринять часть русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии, тем, что разъяснят итальянцам, что они еще недостаточно просвещены и что их страна еще не гарантирована от черной сотни. Может быть, это будет очень полезно». [26]26

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 293.

[Закрыть]

В словах Ленина не только горечь. Они дышат верой в силу итальянского пролетариата. Пройдя сквозь испытания, он сумеет найти пути избавления от господства апеннинского варианта «черной сотни», сбросит гнусный фашизм!

Сведения о положении в Италии доходили редко, с перебоями. Были они сбивчивые, противоречивые. Впрочем, в Москве было получено и материальное свидетельство деятельности партии – первый нелегальный номер газеты «Ордине Нуово». Это машинопись. Заголовки сделаны от руки. И все-таки это газета, хотя оформленная бедно и кустарно. Стало быть, борьба продолжается. Товарищи живы. Фашистам не удалось заткнуть им рот. И итальянские делегаты вывешивают листки «Ордине Нуово» в Георгиевском зале Кремля, там, где проходят заседания четвертого конгресса Коминтерна.

Итальянская делегация была очень многочисленна. Делегаты часто собирались вместе и бурно обсуждали происшедшие события. Дискутировали даже ночью. Обсуждались установки Коммунистического Интернационала – Коминтерн добивается создания единого пролетарского фронта всех трудящихся.

Победа реакции неизбежна, если рабочие по-прежнему будут разобщены, разъединены.

Руководство Коминтерна посоветовало итальянским коммунистам объединиться с социалистической партией. Реформисты были главным препятствием к такому объединению. Но теперь они исключены из рядов партии социалистов. Стало быть, препятствий стало меньше. Однако Бордига и слышать не хотел о том, чтобы объединиться с социалистами.

Грамши и Скоччимарро предлагают проголосовать за объединение. И большинство делегации поддержало их резолюцию. Была даже образована смешанная комиссия по объединению коммунистической и социалистической партий.

Но объединение это не удалось осуществить: ему всячески противодействовало руководство социалистов, да и сторонники Бордиги в руководстве коммунистической партии продолжали противиться этому.

Вот тогда-то у Грамши и начало назревать убеждение, что необходимо создать новую руководящую группу коммунистической партии. Следовало по-новому ориентировать партию. Этого нельзя было бы добиться при прежнем руководстве, где значительную роль продолжал играть закосневший в «левом» сектантстве Амадео Бордига.

Нет, не о создании какой-то новой фракции думал Грамши, а о создании крепкого внутрипартийного ядра, как он выражается: «Из товарищей, которые имели бы максимум идеологической однородности и могли бы осуществлять на практике максимум директивной целенаправленности».

Сторонники Бордиги не способны проводить правильную политику, и разве суть спора только в том – сливаться или не сливаться с социалистической партией? Суть в том, что нынешнее руководство Компартии Италии не понимает общего положения в стране и, следовательно, не способно правильно руководить массами.

А Бордига и в самом деле проявлял удивительное отсутствие чувства реальности. «Муссолини стоит Джолитти», – уверял он. «Поход на Рим» – это просто пустячный опереточный эпизод. Это, мол, внутреннее дело буржуазии, а пролетариату не до внутренних буржуазных дел. Пролетариат должен по-прежнему оставаться к ним безучастным. Вообще-то следовать подобной политике в своей практической деятельности значило бы идти на сознательное самоубийство!

Антонио Грамши, естественно, не мог примириться с подобной трактовкой событий и подобной тактикой в повседневной работе партии.

Широкая и неустанная борьба трудящихся масс против фашизма – вот лозунг, который выдвинул Грамши. Он первый заговорил об общенациональных задачах рабочего класса.

И он вместе с товарищами-единомышленниками – с Тольятти, Скоччимарро и другими – стал выводить партию из сектантского плена.

Депутат от округа Венето

Осенью двадцать третьего года Грамши переехал из Москвы в Вену. Там он прожил более года. Вена показалась ему скучной и печальной.

«Здесь нет саней, которые весело и звонко бороздят белизну улиц, – одни лишь трамваи гремят. Жизнь проходит тоскливо и монотонно. Я выхожу из дому только в ресторанчик или на какое-нибудь организационное совещание. Работаю довольно много: вновь привыкаю работать методически, долгие часы просиживаю за письменным столом…» [27]27

Это и последующие письма к жене цитируются в переводе Цецилии Кин, опубликованном в журнале «Иностранная литература», 1962, № 11, стр. 195–207.

[Закрыть]

В дунайской столице Антонио Грамши попал в довольно странную среду. Квартирная хозяйка его, супруга функционера Австрийской компартии и сама коммунистка – во всяком случае, у нее был партийный билет, – вздыхала о добрых временах императора Франца-Иосифа, впрочем, эти настроения в Вене тех лет были довольно распространены.

«Моя жизнь проста и прозрачна, – пишет он в Москву жене, – прозрачна, как вошь под микроскопом, по выражению Рембо. Я всегда или почти всегда дома, живу очень далеко от центра; сижу один, читаю и пишу. Часто замерзаю, потому что печь обогревает плохо; ночью сплю мало, спальня не отапливается, и температура – 6 градусов тепла, отчего по вечерам меня всегда знобит. Кровать на немецкий лад: очень жесткая, очень неудобная, с периной вместо одеяла, перина то и дело сползает с меня, и я непрестанно просыпаюсь от холода. Однако жить все-таки можно, особенно потому, что я много-много думаю о тебе…»

Письма его летят и в Италию. В Италии предполагается издание новой ежедневной коммунистической газеты взамен разгромленных. Как же назвать этот новый орган? Может быть, использовать одно из прежних названий – «Коммунист» или, скажем, «Ордине Нуово»?

Нет, Грамши предлагает взять другое название – он предлагает назвать новую газету «Унита», что означает «Единство». Почему же он предложил это название? В чем его смысл? И какое это единство? Объединение Италии? Но ведь она и так уже объединена!

Нет, речь здесь идет не о формальном объединении, при котором юг рассматривается чуть ли не как завоеванная территория. Речь идет об истинном единстве. Разрыв между севером и югом должен быть ликвидирован. Обе эти части страны должны слиться в целостном национальном организме.

Вот это-то создание и укрепление подлинного единства страны и является миссией рабочего класса Италии. Не говоря уже о единстве самого рабочего класса!

Отсюда и название «Унита».

Первый номер новой газеты вышел в Милане 12 февраля двадцать четвертого года. В ее основании, помимо коммунистов, приняла участие группа социалистов-максималистов – сторонников Третьего Интернационала – группа, возглавляемая Дж. М. Серрати. Группа эта решила сотрудничать с коммунистами и добиваться также и организационного слияния с ними.

Это организационное объединение с группой Серрати осуществилось несколько месяцев спустя – в августе двадцать четвертого года, когда в коммунистическую партию вошло сразу около четырех с половиной тысяч человек.

Идеи Грамши были новы для большинства итальянских коммунистов. Многие из них, особенно в низовых партийных организациях, были еще под гипнозом сектантских идей Бордига (в руководящих органах большинство было настроено против бордигианства). Следовало ли тогда идти на открытый разрыв с Бордигой? Многие не были в этом уверены, полагая, что это может лишь дезориентировать ряды партии.

Все это были вопросы весьма щекотливые и тонкие, решать их заочно, из далекого далека (даже и не столь иногда далекого, например из Вены) было практически невозможно. И Антонио Грамши рвется в Италию.

Но его пылкое желание вернуться на родину осуществилось не сразу.

Приходит весна двадцать четвертого года. В делах известный просвет. Вышел первый номер возрожденного «Ордине Нуово», вышел и, надо сказать, имел немалый успех. Весь тираж разошелся сполна, и еще просили прислать, были запросы с мест, приходили просьбы, требования даже, из Турина, Милана, Рима: нужно было еще две тысячи экземпляров, жаль – отпечатать их не удалось!

Посыпались письма от товарищей. Оказалось, что многострадальный «Ордине» любим читателями. А ведь в девятнадцатом году он и его друзья начали издавать «Ордине» без особых надежд на будущее.

Вот доподлинные слова Грамши:

«Это будущее мы представляли себе тогда слишком ясно, так ясно, что это сковывало нас: нам казалось, что всему суждено полететь в пропасть, и так оно и случилось. И сейчас приверженность товарищей к возрожденному „Ордине Нуово“, надежды, которые они на него возлагают, даже угнетают меня: я еще больше ощущаю свою слабость, свою неспособность. Тут надо бы иметь железную волю, всегда ясный и мгновенно реагирующий ум, физические силы для работы – как раз этого мне и не хватает».

И вдруг неожиданная весть, настолько поражающая воображение, что Грамши не решается даже написать об этом вполне утвердительно: «Кажется, я избран депутатом парламента от Венето…» И он пишет жене: «…теперь, больше чем когда бы то ни было, я хочу быть сильным, потому что хочу быть достойным твоей любви…»

И дальше следуют удивительные слова – ироничные и просветленные в одно и то же время:

«Думаю, что когда мы будем вместе, мы станем непобедимыми и найдем способ уничтожить и фашизм. Мы хотим, чтобы наши дети жили в свободном и прекрасном мире, и будем бороться за это так, как мы еще никогда не боролись, с изобретательностью, какой у нас еще не было, с упорством, с энергией, которая опрокинет все препятствия».

Антонио Грамши возвращался в Италию. Наступал новый, совершенно новый период его жизни. Будет ли он на высоте теперь? Да и как вести себя в этой новой, по правде сказать, почти непредвиденной обстановке? Что он знает о ней? Лишь то, что пишут ему друзья, да скупую, скудную и далеко не всегда достоверную газетную информацию. Придется сориентироваться на месте. Быть может, все еще не так скверно, как ему могло показаться из не очень-то прекрасного, филистерского, венского далека… Он смотрит вдаль. У него смуглое лицо, густые черные брови. А глаза у него синие, тревожно синие, как небо перед грозой.

Нет, никакой ошибки не было. Парламентские выборы прошли в апреле. Фашисты прилагали все усилия, чтобы запугать избирателей, заставить их проголосовать за угодных им, фашистам, лиц. Выборы проходили в обстановке жесточайшего нажима, но маска законности тогда еще не была окончательно сброшена. Никакой ошибки не было: трудящиеся избирательного округа области Венето избрали Антонио Грамши депутатом парламента двадцать седьмого созыва. Кандидатура Грамши фигурировала в коммунистическом списке, украшенном эмблемой серпа и молота в венке из колосьев. И за кандидатуру эту было подано свыше 32 тысяч голосов. Всего в парламент нового созыва было избрано 19 коммунистов – больше, чем в парламент предыдущего созыва.

И посланник области Венето Антонио Грамши занял свое место на парламентской скамье.

Итак, в мае двадцать четвертого года Грамши возвращается на родину. Он поселяется в Риме, на улице Везалио, за Порта Пиа. В это время созывается первая нелегальнаяконференция партии, проходит она в районе озера Комо.

Собственно говоря, компартия отнюдь не была официально запрещена, однако трудно сказать, чем бы кончилась попытка созвать подобного рода конференцию легально, нисколько не конспирируя. По всей вероятности, полиция переарестовала бы участников конференции, найдя для этого какой-либо более или менее аполитичный предлог.

Словом, пришлось изображать невинную туристскую прогулку, этакую коллективную вылазку в горы благонамеренных служащих одного из туринских предприятий.

Вот что рассказывает Грамши о том, как протекала конференция:

«Целый день споры о тенденциях, о тактике, а во время трапезы в помещении туристской базы, полном экскурсантов… все притворялись и разыгрывали комедию, чтобы не возбудить подозрений и спокойно без помех проводить собрания в прекраснейшей долине, где цвели белые нарциссы».

Свидетельство Грамши довольно лаконично. К счастью, в «Воспоминаниях туринского рабочего», принадлежащих перу неутомимого Марио Монтаньяны, сохранилась очень подробная и живая картина – интереснейшее описание того, как протекала эта конференция и что на ней говорилось. Конечно, это ни в коей мере не стенограмма, да и писались воспоминания Монтаньяны спустя целых два десятилетия после событий, которым они посвящены.

«Конференция, – рассказывает Монтаньяна, – состоялась в уединенной гостинице в горах у озера Комо. Она продолжалась три дня. Наиболее важными были выступления Грамши и Бордиги. Я не помню сейчас деталей дискуссии, ведь с тех пор миновало уже двадцать лет, и не имею под рукой соответствующих материалов, поэтому я отмечу здесь лишь некоторые наиболее важные моменты.

Бордига выдвинул свои обычные тезисы. По его мнению, деятельность партии должна была ограничиваться почти исключительно пропагандой его, Бордиги, принципов, независимо или почти независимо от объективной обстановки в Италии и за границей.

Приход к власти фашизма не был, по его мнению, историческим событием исключительной важности; это была простая «смена министерства», установление немного более суровой реакции, чем при других буржуазных министерствах, и ничего больше. Поэтому он утверждал, что у нас нет ни малейших оснований изменять свой образ действий и свою линию поведения.

Самым существенным делом осталась и после прихода фашизма к власти пропаганда наших принципов. Когда-нибудь, неважно когда, спешить незачем, события покажут правоту нашей партии, и тогда рабочий класс приблизится к ней, встанет под ее руководство и совершит пролетарскую революцию.

В ожидании этого момента партия не должна совершать никаких тактических маневров, не должна допускать и мысли о том, чтобы принять в свои ряды группы или фракции, отколовшиеся от других партий, например от социалистической партии. Если некоторые лица хотят вступить в коммунистическую партию, как, например, «третьеинтернационалисты» во главе с Серрати, то пусть каждый из них в отдельности, не претендуя ни на какие специальные привилегии, подаст индивидуальное заявление о принятии в партию. Руководства рассмотрит каждое заявление и решит, как следует поступить в каждом отдельном случае. Для Бордиги важно было не то, чтобы партия сделалась массовой партией, он даже открыто высказывался против такого превращения; его лозунгом было «немного, да хороших», не развертывание работы, имеющей целью ускорить падение фашистского режима и активизировать рабочих и весь народ – «нам незачем спешить», – для него было важно сохранить «верность своим принципам». Было очевидна, что «принципы», за которые так держался Бордига, были так же далеки от принципов ленинизма, как небо от земли.

Эти фразы о «верности своим принципам», этот отказ от всякого компромисса ввиду необходимости быть «немногочисленными, но хорошими» производили известное впечатление на некоторых товарищей, недостаточно подготовленных и прошедших, как и большинство членов нашей партии, школу максимализма; в сущности, это и составляло опасность тезисов Бордиги.

Грамши в своем выступлении не оставил камня на камне от всей «системы» Бордиги. В этой дискуссии столкнулись два мировоззрения, два образа мыслей, две противоположные философии; уже тогда можно было предвидеть, а Грамши, возможно, предвидел это и значительно раньше, что эти два мировоззрения не смогут долго сосуществовать внутри партии. По мере того как Грамши говорил – просто, негромко, без всяких ораторских приемов, как он говорил всегда, даже когда выражал наиболее глубокие идея, – перед нами как бы раскрывался целый новый мир. Постепенно все становилась ясным, неопровержимым. Абстракциям противопоставлялась реальность, школьной учености – жизнь, любованию собственными отвлеченными конструкциями – любовь к рабочему классу, к родине, к народам всего мира. С одной стороны, перед нами стоял индивидуалист, далекий от масс, презиравший массы, человек, для которого политические проблемы имели не большее значение, чем проблемы математики; с другой – Человек в наиболее высоком и полном смысле этого слова, человек, который искал и нашел в политической борьбе и в марксистско-ленинском учении оружие для освобождения своей страны и всего человечества, с которым он был связан через массы всеми фибрами своей души, всем своим существом…