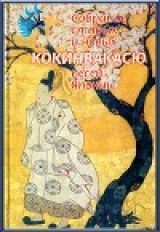

Текст книги "Кокинвакасю — Собрание старых и новых песен Японии"

Автор книги: Поэтическая антология

Жанры:

Древневосточная литература

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)

В начале Предисловия Цураюки определяет самую суть «японской песни», родовые отличия вака. В его понимании творчество – процесс органичный, естественный и спонтанный. Люди слагают стихи так же, как поют свои песни лягушки, птицы, насекомые. Не случайна и метафора, уподобляющая сердца людские семенам, из которых произрастают бесчисленные листья слов. Вся философская триада Земля-Небо-Человек объединяется творческим порывом: чувство преображается в слово, порождая Красоту и приводя тем самым в движение весь мир, внося в него мягкость, изысканность, утонченность.

Прямо или косвенно Цураюки постоянно подчеркивает коренное отличие «японской песни» от классической китайской поэзии, столь хорошо знакомой его современникам. Первая – плод иррационального лирического вдохновения, мгновенного эстетического переживания, вторая – глубоко продуманное движение души, рациональное построение, мысль, облеченная в форму стиха.

Как отмечает Н. И. Конрад, «положения Цураюки – канон для всей последующей истории воззрений японцев на свою поэзию. Они альфа и омега эстетики художественного слова в Японии. Последующие писатели могли их развивать и объяснять, но не менять и не добавлять».

Во втором разделе Цураюки набрасывает схему развития японской поэзии с древнейших «доисторических» времен, или с Века Богов, до начала Века Людей, то есть реального исторического времени. Он приводит общепринятые для его эпохи мифологические версии рождения вака, приписывая первые песни — танка — богу Сусаноо, затем придворному сановнику корейского происхождения Ванни и т. д. В действительности, конечно, не приходится сомневаться, что песни существовали с глубочайшей древности, а оформились в жанр вака с устойчивым размером 5-7-5-7-7 тоже настолько давно, что установить какие бы то ни было реальные даты и имена здесь попросту невозможно.

Далее, переходя к классификации видов вака, Цураюки, а вслед за ним и Ёсимоти, заимствуют названия категорий из традиционной китайской поэзии и старательно пытаются рассортировать все многообразие вака по шести разделам. Однако деление получается настолько искусственным, что сам Цураюки все время поправляется, стремясь привести более убедительный пример, а в конце своей «таблицы» разочарованно замечает: «Впрочем, едва ли всю поэзию можно разделить на шесть видов». И в самом деле, шесть категорий, которые, «как казалось составителю, должны подвести теоретическую основу под поэтический фонд антологии, не имели никакого реального значения для читателей ни в X веке, ни в последующие столетия. Их можно с полным правом назвать данью «китайской учености», от которой Цураюки и Ёсимоти почитали долгом отталкиваться.

Возвращаясь к роли вака в современном обществе и с сожалением говоря о продолжительной поре упадка «японской песни», Цураюки углубляется в ход творческого процесса: перечисляет тематику вака, рассуждает о ее эволюции, упоминает имена прославленных поэтов. Хронологически Предисловие охватывает три периода в истории японской литературы: 1-е доисторических времен до 686 года, связанный с выходом «Анналов Японии» («Нихонги»); II – с 686 по 763 год, связанный с выходом первой великой поэтической антологии – «Собрание мириад листьев» («Манъёсю»); III – с 764 по 905 год, связанный с творчеством классиков за последние полтора века перед составлением «Кокинвакасю». Хотя все свои соображения Цураюки излагает в конспективной форме, из них отчетливо вырисовываются контуры поэтического мира древней Японии. В тематике стихов преобладают проблемы бренности мира, непрочности любви, превратностей жизни, воплощенные в образах увядающей природы. Именно в них и видит поэт щемящую «прелесть бытия» (моно-но аварэ), запечатлеть которую призвана вака.

Весьма кратко останавливаясь на творчестве поэтов «Манъёсю» Какиномото-но Хитомаро и Ямабэ-но Акахито, а затем обращаясь к лирике близких ему по времени и по духу «шести бессмертных» – архиепископа Хэндзё, Аривара-но Нарихиры, Фунъя-но Ясухидэ, инока Кисэна, Оно-но Комати и Отомо-но Куронуси, – автор Предисловия выносит немногословные и безапелляционные суждения о каждом. Любопытно, что у всех великих предшественников за последние полтора века Цураюки находит серьезные недостатки и высказывает свои претензии вполне недвусмысленно, подкрепляя их образными сравнениями: «по форме хороши его песни, но им не хватает искренности»; «сердечных чувств избыток, а слов недостает»; «форма у него не соответствует содержанию»; «значение слов смутно и смысл песни не всегда ясен от начала до конца» и т. д. О поэтах более поздних вообще говорится с презрением. Причины его суровости не совсем понятны. Во всяком случае о своих современниках и собратьях по перу Цураюки ничего подобного не пишет. Скорее всего, творчество «бессмертных» в его глазах – лишь основа, на которую должны опираться поэты нового времени, учтя все ошибки и недочеты.

В своих поэтологических штудиях Цураюки оперирует очень немногими категориями: «слово», «словесное искусство» (кото-ба), «форма» (сама) и «содержание», оно же «душа» или «сердце песни» (кокоро). Последнее, то есть «душа песни», играет главенствующую роль в поэтике наряду с категорией «истинности» или «искренности» (макото). Плюсы и минусы индивидуальной художественной манеры зависят от сочетания этих элементов. Однако в целом, если сравнивать с более прямолинейной и безыскусной поэзией «Манъёсю», в «Кокинвакасю» все перечисленные категории поэтики приобретают огромное значение, и совершенству, утонченности формы порой уделяется больше внимания, чем содержанию, которое нередко диктуется выработанным стереотипом.

В последнем разделе Предисловия Цураюки (а вслед за ним Ёсимоти) описывает обстоятельства создания «Кокинвакасю», называет имена составителей, объясняет принципы подбора стихов и композицию антологии. Сознавая масштабы проделанной работы, он высоко оценивает историческую роль «Собрания старых и новые песен Ямато». Пророчество Цураюки сбылось: «Времена меняются, проходят радости и печали, но неизменны письмена, запечатлевшие песни».

Судьба памятника

Как сложилась судьба «Кокинвакасю» в последующие столетия? В целом весьма благоприятно. С окончанием эпохи Хэйан, когда после жестоких междоусобных войн к власти пришли военные диктаторы – сёгуны династии Минамото – и лишили императора реального политического влияния, классическая японская поэзия не была забыта. Напротив, это даже способствовало ее возвышению: придворные аристократы в Киото (бывшем Хэйане) официально объявили себя хранителями древних традиций вака и единственными наследниками поэтов «Кокинвакасю». Усилия Фудзивара-но Тэйка в начале XIII века немало способствовали росту престижа и авторитета великой антологии. Вскоре «Кокинвакасю» обросла многочисленными комментариями, свод которых разбухал с течением веков. Вся комментаторская традиция, запечатленная в трактатах, получила название «Толкование Кокинвакасю» («Кокин дэндзю»). Именитые сановники спорили за право приобщиться к священному знанию. Расцвет «Кокин дэндзю» приходится на XV век, когда поэт Соги (кстати, выходец из незнатного рода) приложил немало усилий к оформлению комментаторского свода. Апофеозом культа «Кокин дэндзю» можно считать 1600 год, когда Хосокава Юсай преподнес императору Го-Ёсаю новую компиляцию из трех существовавших ранее сводов.

Сам Хосокава Юсай, владетельный даймё, считался большим мастером вака, но уникальность его, на взгляд современников, заключалась именно в знании «Кокин дэндзю». В том же 1600 году, в период кровопролитных смут, предшествовавших объединению страны, Юсай в течение двух месяцев держал оборону в замке Танабэ, осажденном превосходящими силами неприятеля. Его ученики, служившие при императорском дворе, сумели уверить монарха, что, если Юсай погибнет, сокровенные тайны искусства японской песни будут утеряны навеки. По настоянию императора осада была снята. Жизнь носителя традиций «Кокин дэндзю» была оценена выше военной победы.

Поэты жанра рэнга высоко чтили «Кокинвакасю». К бессмертной антологии обращались также драматурги театра Но, а затем и театра Кабуки. Изучению поэзии «Кокинвакасю» отдали дань Басё, Бусон и другие мастера поэзии хайку. Однако очередным периодом «ренессанса» для антологии следует считать XVIII—начало XIX века, когда к истокам традиции припали творцы обновленной вака: сначала филологи «отечественной школы» (кокугаку) Када-но Адзумамаро и Камо Мабути, а затем крупнейшие поэты Одзава Роан, Кагава Кагэки, Рёкан. Известный поэт юмористического жанра кёка Ота Нампо использовал шедевры «Кокинвакасю» в качестве объектов для своих пародий.

Реформатор традиционных поэтических жанров Масаоки Сики в конце XIX века вновь перечитал «Кокинвакасю» и остался недоволен. Со свойственной ему решительностью он заявил: «"Кокинвакасю" – плохая книга, а Цураюки – никудышный поэт». Результат этого странного демарша нетрудно было предугадать – вокруг стихов «Кокинвакасю» снова, в который уже раз, разгорелись споры. Часть поэтов танка отстаивала приоритет «Кокинвакасю», другие отдавали предпочтение «Манъёсю». Такое разделение «на двухпартийной основе» до известной степени сохраняется в мире поэзии танка и поныне. Возможно, и спустя еще несколько веков положение в этой области не слишком изменится. В любом случае «Кокинвакасю» была, есть и будет книгой книг японской поэзии на все времена.

Хотя оригинала рукописи «Кокинвакасю» не сохранилось, копий с нее было сделано множество. Вначале книга распространялась в списках, а затем при помощи ксилографии. Известно, что списки в целом делятся на две части – выполненные в старой редакции, и в редакции поэта, ученого, издателя Фудзивара-но Тэйка (1162–1241), который переписывал «Кокинвакасю» собственноручно 14–15 раз. Работа над текстом «Кокинвакасю» помогла ему в составлении другой грандиозной придворной антологии – «Нового собрания старых и новых песен Ямато» («Син Кокинвакасю»).

Самым старым списком «Кокинвакасю» считается дошедшая до наших дней рукопись Фудзивары Юкинари (972-1027). Однако, будучи лишь частью многотомного собрания, список Фудзивары Юкинари содержит далеко не полный текст. Так же фрагментарно представлена антология в других древнейших списках – Такано и Хонъами. Наиболее старый полный список «Кокинвакасю» был выполнен в 1120 году.

Поскольку в списках старой редакции немало разночтений в самих текстах стихов и в их последовательности, современные издания антологии опираются на редакцию Фудзивара-но Тэйка, на его списки 1223 и 1226 годов. На основе копии 1223 года были сделаны гравером Хоннами Коэцу и первые ксилографические оттиски в начале XVII века. Затем в XVIII веке было предпринято еще несколько ксилографических изданий, в том числе одно с портретами поэтов.

Предлагаемый читателю перевод также основан на версии Фудзивара-но Тэйка и выполнен главным образом по тексту «Кокинвакасю» под редакцией Саэки Умэтомо в серии «Классическая японская литература» («Нихон котэн бунгаку тайкэй»), т. 8, издательство «Иванами», Токио, 1973 год.

Александр Долин

КОКИНВАКАСЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ КИ-НО ЦУРАЮКИ

Песни Японии, страны Ямато,[1]1

1 Ямато ута (песня Ямато) – подразумевается японская поэзия в противоположность поэзии на китайском (канси).

[Закрыть] прорастают из семян сердец людских, обращаясь в бесчисленные листья слов. В мире сем многое случается с людьми, и все помыслы, что лелеют они в сердце, все что видят и слышат, – все высказывают в словах. Слушая трели соловья, что распевает среди цветов, или голоса лягушек, обитающих в воде, понимаем мы, что каждое живое существо слагает свои песни. Не что иное, как поэзия, без усилия приводит в движение Небо и Землю, пробуждает чувства невидимых взору богов и демонов, смягчает отношения между мужчиной и женщиной, умиротворяет сердца яростных воителей.

Песни эти родились с появлением Неба и Земли. Первой была песня сочетающихся брачными узами бога и богини под висящим мостом небесным. Однако, как гласят предания, в предвечных небесах пошли те песни от царевны Ситатэру.[2]2

2 Ситатэру-химэ, младшая сестра бога Адзисукитакахиконэ, сложила песню в честь своего брата («Анналы Японии», свиток «Век Богов»).

[Закрыть]

Царевна Ситатэру была супругой царевича Амэваки. Песня ее, что воспевала божественного брата, озаряющего сиянием своим горы и долы, сложена была в манере варварских песен э б и с у, и не было в ней ни определенного числа слогов, ни истинной формы стиха.

На земле же пошли те песни от Сусаноо-но-микото.[3]3

3 Сусаноо-но-микото (бог Сусаноо-омиками) – один из главных творцов вселенной в синтоистском пантеоне, младший (а не старший, как в тексте Предисловия) брат богини Аматэрасу.

[Закрыть] В Век Грозных Богов не было в песнях заданного числа знаков-слогов, и трудно было постигнуть суть тех песен, ибо звучали они слишком незамысловато. Уже в Век Людей[4]4

4 Веком Богов считается весь период существования японских богов в семи поколениях, вплоть до появления Аматэрасу-омиками, с которой начинается Век Людей.

[Закрыть] вслед за Сусаноо-но-микото стали слагать песни из тридцати одного слога.

Сусаноо был старшим братом богини Аматэрасу-омиками. Когда строил он чертог в краю Идзумо, чтобы поселиться там с женою, то увидел, как вздымаются гряда над грядой восьмицветные облака, и сложил такую песню:

Там, в краю Идзумо,

восьмислойные тучи клубятся

над грядою гряда —

я для милой палаты построю,

восьмиярусный терем построю!

С той поры, пленялись ли люди цветами или завидовали певчим птицам, ощущали грустное очарование вешней дымки или печалились об исчезающей росе, душу[5]5

5 Душа, дух, сердце (кокоро) – ключевое понятие японской этики и эстетики.

[Закрыть] свою они изливали в великом множестве слов и разнообразии форм.[6]6

6 Слово (котоба) – в поэтике «Кокинвакасю» имеет широкий смысл: словесность, изобразительные средства языка.

[Закрыть] Ведь и долгий путь в дальние края начинается с первого шага, чтобы завершиться спустя месяцы и годы; ведь и высокая гора начинается с первых пылинок и крупиц праха, ложащихся в ее основание, чтобы когда-нибудь главой достигнуть туч небесных, – так было и с поэзией.[7]7

7 Эти образы заимствованы из стихов Бо Цзюйи (772–846):

Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага.Высокая гора поднимается из пыли и праха.Таков и мой путь…

[Закрыть]

Песня «Бухта Нанива» воспевает начало царствования Государя.

Когда император Осасаги,[8]8

8 Император Осасаги (Нинтоку) – взошел на престол после смерти его младшего брата, наследного принца Удзи-но Вакиирацуко.

[Закрыть] будучи еще принцем, пребывал в Наниве, они вместе с тогдашним наследным принцем отказались от своего звания и три года не соглашались взойти на престол, отчего муж по имени Ванни[9]9

9 Ванни – ученый из корейского царства Кудара, прибывший в Японию в период правления императора Одзин (270–370) с классическими книгами. Стал одним из первых просветителей, распространявших китайскую грамоту и классические науки.

[Закрыть] весьма опечалился и, сложив песню, преподнес ее Государю. Цветы, что упомянуты в той песне, – цветы сливы.

Песня о горе Асака была сложена некой служанкой для увеселения.

Когда принц Кадзураки послан был на Север, в край Митиноку, там устроили пир в его честь, но принц остался недоволен, сочтя, что наместник края принимает его без должных почестей. Тогда одна дама, прислуживавшая на пиру, предложила ему вина и сложила эту песню, отчего сердце принца ободрилось.[10]10

10 Песня из «Манъёсю» (№ 3807):

Никогда чувство моене было таким мелким,как этот горный колодец,в котором видится отражениегоры Асака…

[Закрыть]

Две эти песни считаются отцом и матерью поэзии, приводятся в начале всех пособий по обучению каллиграфии.

Итак, существует шесть видов песен. То же и в китайской поэзии. Первый вид – «песни многозначные» (соэута).[11]11

11 соэута – песня, содержащая намек, скрытый смысл. Соответствует термину фэн в китайской поэтике.

[Закрыть] Такая песня была преподнесена государю Осасаги:

Распустились цветы

в бухте Нанива на побережье,

будто нам говоря,

что зима сменилась весною —

распустились цветы на деревьях!..

Второй вид – «песни-пересказы» (кадзоэута).[12]12

12 кадзоэута — песня, описывающая суть дела, пересказывающая события.

[Закрыть] Например:

Глаз нельзя оторвать

от вишен в цветенье весеннем,

хоть недолог их век, —

а они, увы, и не знают,

что краса их падет под ветром…

Такие песни лишь повествуют о чем-либо без особых сравнений. Что можно сказать о приведенной песне? Душу ее постигнуть нелегко. Ее можно отнести также и к пятому виду – «песен о вещах обыкновенных» (тадаготоута).

Третий вид – «песни-уподобления» (надзураэута)[13]13

13 надзураэута – песня, содержащая уподобление (кит. пи).

[Закрыть]

Выпал иней к утру,

когда уходить ты собрался, —

каждый раз от любви

буду я, словно иней, таять

и к тебе притекать в объятья!..

Такие песни уподобляют одно другому, называя то, что в них сходно. Эта песня, возможно, не вполне соответствует такому определению, а лучше будет соответствовать вот какая:

Ах, ужели всю жизнь

так и жить мне, не встретившись с милой, —

одиноким червем,

заключенным в шелковый кокон,

что взрастила мама-старушка?!

Четвертый вид – «песни-сопоставления» (татоэута).[14]14

14 татоэута — песня, воссоздающая образ через аллюзию, смысловой параллелизм (кит. син).

[Закрыть] Например:

Коль захочешь ты счесть

любовные помыслы в сердце —

знай, что нет им числа!

Уж скорее сочтешь песчинки

на бескрайнем морском побережье…

В таких песнях чувства, наполняющие сердце, выражаются через сопоставление с различными травами, деревьями, птицами и зверями. Скрытого смысла в них нет. Однако, как и в песнях первого вида (соэута), способы выражения должны по возможности различаться. Вот еще подходящий пример:

Пятый вид – «песни о вещах обыкновенных» (тадаго-тоута).[16]16

16 тадаготоута – песня, содержащая какую-либо несложную смысловую посылку (кит. я – «изящная песня») и описывающая в основном идеальный мир.

[Закрыть]

В песне этой говорится о том, как было бы, если бы все в мире было устроено хорошо и правильно. Однако по духу песня эта не вполне соответствует определению. Скорее ее можно было бы назвать томэута.[18]18

18 томэута – значение этого термина в комментаторской традиции не выяснено.

[Закрыть] Вот более подходящий пример:

Шестой вид – «песни-славословия» (иваиута[20]20

20 иваиута – песни-славословия, песни «к случаю» (кит. сун).

[Закрыть]). Например:

Сколь роскошен дворец,

величествен и благолепен!

Словно листья травы,

разошлись налево-направо

боковые пристройки-крылья…

Подобные песни восхваляют сей мир и возносят славословия богам. Однако приведенная песня не вполне соответствует определению. Вот более подходящий пример:

Впрочем, едва ли всю поэзию можно разделить на шесть видов.

Ныне, когда в жизни так ценится внешняя яркость, сердца людей стремятся к показному блеску, и появляется множество песен безвкусных, легковесных, преходящих. Иные служат забавой в домах легкомысленных сластолюбцев, сокрытые от взоров наподобие рухнувшего дерева, что гниет под водой. Не место песням и на людных сборищах, где они всем открыты, словно метелки цветущего мисканта. Поразмыслив, с чего начиналась японская поэзия, мы поймем, что негоже ей пребывать в таком положении. Многие поколения правителей в стародавние времена созывали бывало придворных, повелевая им воспеть в стихах красу вешних вишен на заре или луну осенней ночи. Порой поэт отправлялся нехожеными тропами в дальний край, чтобы предаться созерцанию цветов, порой уходил в беспросветный мрак ночи, чтобы помыслами устремиться к луне. Государи же читали те сочинения, отделяя искусные от невежественных.

Не только о том, но и о многом ином писали поэты: сравнивали век повелителя с камушком, что станет скалою;[22]22

22 См. «Кокинвакасю», № 343.

[Закрыть] уповали на милость государеву, уподобляя сень той милости тени от горы Цукуба;[23]23

23 См. «Кокинвакасю», № 966, 1095, 1096.

[Закрыть] изливали радость и ликование, переполняющие сердце;[24]24

24 См. «Кокинвакасю», № 865.

[Закрыть] приравнивали любовь свою к дыму, клубящемуся над вершиной Фудзи;[25]25

25 См. «Кокинвакасю», № 534, 1028.

[Закрыть] вспоминали о друзьях, слушая верещание сверчка;[26]26

26 См. «Кокинвакасю», № 200–203.

[Закрыть] размышляли о том, как стареют они вместе с соснами в Такасаго и в Суминоэ;[27]27

27 См. «Кокинвакасю», № 905, 906, 909.

[Закрыть] припоминали, как доводилось некогда им восходить на гору Отоко;[28]28

28 См. «Кокинвакасю», № 889. Постаревший автор изображается на фоне горы Мужей (Отокояма).

[Закрыть] сетовали на то, как недолговечна краса «цветка-девицы» патринии;[29]29

29 См. «Кокинвакасю», № 1016.

[Закрыть] созерцая опадающие лепестки вешним утром, слушая шорох облетающих листьев осенним вечером, скорбели они о том, что с каждым годом отражение в зеркале являет взору все более «снега и белогривых волн»;[30]30

30 Cм. «Кокинвакасю», № 460.

[Закрыть] дивились они бренности плоти своей при виде росы на траве или иены на воде.[31]31

31 См. «Кокинвакасю», № 827, 860.

[Закрыть] Иные оплакивали ушедшую безвозвратно пору своего расцвета;[32]32

32 См. «Кокинвакасю», № 888.

[Закрыть] печалились о том, что жизнь разлучила их с близкими;[33]33

33 См. «Кокинвакасю», № 892.

[Закрыть] иные заставляли волну подниматься до вершины горы Суэномацу;[34]34

34 См. «Кокинвакасю», № 1093. Образ символизирует нечто невероятное в обыденной жизни.

[Закрыть] иные черпали воду из ручья на лугу[35]35

35 См. «Кокинвакасю», № 887.

[Закрыть] любовались листьями осенних хаги[36]36

36 См. «Кокинвакасю», № 220.

[Закрыть] или считали удары фазаньих крыльев на ранней заре.[37]37

37 См. «Кокинвакасю», № 761.

[Закрыть] Иные горевали о превратностях жизни, сравнивая чреду их с бесчисленными коленцами черного бамбука,[38]38

38 См. «Кокинвакасю», № 958.

[Закрыть] или, воспевая образ реки Ёсино, пеняли на несовершенство мира.[39]39

39 См. «Кокинвакасю», № 828.

[Закрыть] Услыхав, что дым перестал куриться над вершиной Фудзи[40]40

40 Cм. «Кокинвакасю», № 534, 1028. В период составления «Кокинвакасю» Фудзи уже не была действующим вулканом.

[Закрыть] или что обветшал мост Нагара,[41]41

41 См. «Кокинвакасю», № 826, 890, 1051.

[Закрыть] только в песне искали они утешения сердцу.

С древнейших времен передавались меж людей песни, но лишь с эпохи Нара стали они распространяться повсеместно.[42]42

42 Нара стала столицей в VIII в. В середине VIII в. была составлена и первая поэтическая антология «Манъёсю».

[Закрыть] В те годы государи ведали душу песен, истинную их сущность, и недаром в их правление премудрым песнопевцем слыл Какиномото-но Хитомаро,[43]43

43 Хитомаро, расцвет творчества которого приходится на 680–700 гг., пережил двух императоров.

[Закрыть] вельможа третьего ранга. Можно сказать, что тем самым правители воссоединялись с народом. Осенним вечером палые листья, что плывут по течению реки Тацуга, казались Государю златотканой парчой; весенним утром цветущие вишни в горах Ёсино представлялись Хитомаро белыми облаками. Еще жил в ту пору муж по имени Ямабэ-но Акахито.[44]44

44 Ямабэ-но Акахито – поэт эпохи «Манъёсю» (ум. в 736 г.).

[Закрыть] Дивны и чарующи были его песни. Затруднительно поставить Хитомаро выше Акахито или же Акахито – ниже Хитомаро.

Вот песня, сложенная императором Нара:[45]45

45 Император Нара – Хэйдзэй (годы правления 806–809).

[Закрыть]

Хитомаро:

Неизвестный автор:

Акахито:

Неизвестный автор:

Кроме этих поэтов, еще множество было славных стихотворцев на протяжении многих сменявших друг друга поколений, что протянулись в веках неразрывной чредой, словно коленца в стволе черного бамбука. Песни стародавних времен собраны были в книгу под названием «Собрание мириад листьев».

После того было всего лишь один-два человека, что знали древние песни и разумели душу поэзии. У каждого из них были свои достоинства и недостатки. С той поры минуло уж более ста лет и сменилось десять государей.[51]51

51 С правления Хэйдзэй (806–809) до правления Дайго (897–930).

[Закрыть] Не много было за это столетие таких людей, чтобы и сведущи были в делах древности, и знали толк в поэзии, и сами писали стихи. Ведя о них речь, я не стану упоминать высоких особ, чтобы легче было высказывать суждения. Среди прочих же во времена не столь отдаленные[52]52

52 «Во времена не столь отдаленные…» – Имеется в виду период в 30–50 лет до составления «Кокинвакасю», к которому относится творчество шести упомянутых в предисловии авторов, так называемых «шести божественных стихотворцев» – «роккасэн».

[Закрыть] прославил свое имя архиепископ Хэндзё; по форме хороши его песни, но им не хватает искренности. Словно любуешься красавицей на картине, попусту волнуя сердце:

Эту песню сложил он, упав с лошади на лугу Сага:

У Аривара-но Нарихиры сердечных чувств избыток, а слов недостает. Песни его – словно увядшие цветы, чья краса уж поблекла, но аромат еще ощутим:

Фунъя-но Ясухидэ в подборе слов искусен, но форма у него не соответствует содержанию. Словно торговец рядится в роскошные одежды:

Сложено в годовщину смерти государя Фукакусы:

У инока Кисэна с горы Удзи значение слов смутно и смысл песни не всегда ясен от начала до конца. Будто любуешься осенней луной сквозь завесу предрассветных облаков:

Поскольку немного сохранилось сложенных им песен, не приходиться их и сравнивать. Знаем мы их не слишком хорошо.

Оно-но Комати подобна жившей в стародавние времена принцессе Сотори. В песнях ее много чувства, но мало силы. Словно запечатленное в стихах томление благородной дамы. Впрочем, от женских стихов силы ожидать, пожалуй, и не следует.

Сравните с песней принцессы Сотори:

Песни Отомо-но Куронуси на вид неуклюжи. Будто крестьянин в горах присел отдохнуть под сенью вишневых цветок с вязанкой хвороста за плечами:

Известны и иные сочинители, бесчисленные, словно лозы плюща в полях, словно листья деревьев в лесах, но им лишь мнится, что созданное ими – поэзия, а что есть стих воистину, они не разумеют.

В правление нынешнего нашего Государя девять раз сменяли друг друга четыре времени года. Безбрежные волны монаршего благоволения растекаются за пределы Восьми островов,[68]68

68 Подразумеваются главные острова Японского архипелага.

[Закрыть] а сень высочайших милостей уж затмила тень от горы Цукуба. В часы отдохновения от многочисленных государственных забот не пренебрегает Государь и делами иными: памятуя деяния времен давно минувших, вознамерился он возродить наследие прошлого, дабы постигнуть его и передать грядущим поколениям. Восемнадцатого числа четвертого месяца пятого года правления Энги[69]69

69 905 год.

[Закрыть] повелел Государь старшему секретарю Двора Его Величества Ки-но Томонори, начальнику дворцовой Книжной палаты Ки-но Цураюки, бывшему младшему чиновнику управы в провинции Каи Осикоти-но Мицунэ и офицеру дворцовой стражи Правого крыла Мибу-но Тадаминэ представить ему свод поэзии, включающий песни из «Собрания мириад листьев» и песни нашего времени.

Собрали мы великое множество песен, начиная с тех, в которых говорится о том, как любуются цветущей сливой, и, далее, о том, как слушают пенье соловья, срывают ветку осеннего клена, созерцают снег. Также отобрали мы те песни, в которых содержатся пожелания долголетия Государю, а век его сравнивается с веком журавля и черепахи; песни-славословия; песни, передающие тоску разлуки с милой женой при виде осенних листьев хаги или летних трав; песни, рассказывающие о том, как возносят молитвы на «холме Встреч» – Оосака, и еще немало разнообразных песен, кои не распределены по временам года, не относятся непосредственно к весне, лету, осени или зиме. Все эти песни числом в тысячу заключены в двадцати свитках, и назван сей труд «Собрание старых и новых песен Японии».

Песни, что собрали мы, бесчисленные, словно песчинки на морском берегу, пребудут вовеки, как воды потока у подножия гор. Не услышим мы упреков, будто мелки они, подобно отмелям на реке Асука, и будут они дарить людям радость до скончания времен, пока камушек речной не станет скалою. О, быть может, труду нашему недостает аромата вешних цветов, и все же будет длиться в веках наша слава – дольше «бесконечной осенней ночи»! Пусть с робостью ожидаем мы, как примут наш труд, пусть со стыдом сознаем, что не постигли истинной души песен, – все же, остаемся ли мы или уходим, словно плывущее облако, спим ли мы пли бодрствуем, как трубящий олень, счастливы Цураюки и иже с ним, что довелось им жить на свете в пору, когда свершилось сие.

Уж нет Хитомаро, но возможно ли пресечься поэзии?! Времена меняются, проходят радости и печали, но неизменны письмена, запечатлевшие песни. И будут они передаваться в поколениях чредою долгой, словно зеленые ветви ивы, неизменные, словно сосновые иглы, бесконечные, словно лозы плюща, – письмена эти, вечные «птичьи следы».[70]70

70 «Птичьи следы» – имеются в виду письмена, похожие в рукописном начертании на следы птичьих лапок.

[Закрыть] Люди, уразумевшие, что есть песня, и постигшие суть вещей, быть может, обратят взоры к поэзии древности и возлюбят песни нашего времени – как с любовью созерцают они луну в просторах небес.