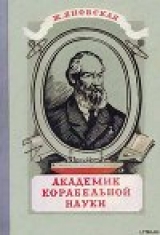

Текст книги "Академик корабельной науки"

Автор книги: Жозефина Яновская

Жанры:

Детская проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)

ПАРОВОЗЫ НА ПАРОХОДАХ

Трудные годы переживало молодое советское государство. Империалистическая война, иностранная интервенция и гражданская война привели хозяйство страны к разрухе. Многие фабрики и заводы стояли. Не было оборудования, не было сырья. На железных дорогах не хватало паровозов и вагонов. Лаборатории и научно-исследовательские институты нуждались в приборах.

Советское правительство решило самое необходимое закупить в иностранных государствах.

В 1921 году Крылов, в числе других членов комиссии, посылается для этой цели за границу.

В Германии и Швеции советское правительство заказало тысячу семьсот паровозов. Часть из них уже была готова. Можно было начать отправку на Родину. Но как это сделать?

Казалось, совсем просто: поставить готовые паровозы на рельсы и отправить своим ходом домой. Но вся беда была в том, что за границей железнодорожная колея на 89 миллиметров уже русской. Следовательно, изготовленные для нас паровозы не могли пройти по заграничной железной дороге. И вот тут-то встал вопрос – как быть?

Разбирать паровозы, в таком виде везти их, потом снова собирать? Но ведь это будет стоить дорого, займет много времени и – самое главное – не всегда удастся собрать так, как это сделано на заводе.

Достать большие паромы и на них перевозить? Но таких паромов не оказалось. Да и в портах прибытия нужно возводить целые сооружения для их причала.

Крылов предложил совершенно новый и на первый взгляд кажущийся невероятным способ. Паровозы нужно перевозить на пароходах, так, как они есть, в собранном виде. Ему возражали. Сколько можно поместить паровозов на пароходе? Четыре-пять, не больше. Ведь будут мешать, переборки. Так сколько же надо иметь пароходов и сколько нужно сделать рейсов, чтобы перевезти все паровозы? И потом это небезопасно: при качке паровозы будут опрокидываться.

Германские инженеры тихонько посмеивались. Известно, что Россия – страна всяких чудачеств. Русские всегда делают так, как никто никогда не делает. Что ж, не жалко их денег. Если пароходы опрокинутся, можно будет принять от них новый заказ.

Но Крылов никогда не любил бросать своих слов на ветер. Он сделал расчеты и доказал, что при ничтожных переделках можно поместить на один пароход до двадцати паровозов вместе с тендерами. И, как показал расчет, это не представляет никакой опасности, если закрепить паровозы согласно его чертежам. Зато паровозы можно грузить на пароходы прямо с заводских рельс и по приходе в русские порты тоже сразу ставить на рельсы. Вместе с тем такая перевозка обойдется значительно дешевле, чем все предлагавшиеся ранее.

В мае 1921 года способ Крылова был принят. Но разговоры долго не прекращались. Еще в августе предлагали такую перевозку запретить. И только когда в сентябре первый пароход с паровозами и тендерами вышел из Гамбурга и благополучно достиг Петрограда, несмотря на бурную погоду, разговоры смолкли. Теперь все убедились в правильности способа Крылова.

Так были доставлены все паровозы из Германии.

Но в Швеции пароходы должны были пройти через узкий Гетский канал.

Германские эксперты, находившиеся на службе у советского правительства, говорили, что по этому каналу может пройти только небольшой пароход, на котором поместятся лишь четыре-пять паровозов без тендеров. Крылов не соглашался. Он заявил, что по каналу может пройти значительно больший пароход, на котором разместятся одиннадцать паровозов с тендерами. И он разыскал такой пароход.

Тогда германские эксперты заявили, что они снимают с себя всякую ответственность. Крылов не испугался. Он решил сам идти в первый рейс.

Раннее сентябрьское утро. На причале у озера Окерше шумно. Здесь заканчиваются последние приготовления к отходу парохода «Нибинг». Одиннадцать паровозов погружены в трюм, одиннадцать тендеров размещены на палубе. Взяты запасы топлива и пресной воды. Не забыт и уголь для первого пробега паровозов на родной земле.

Вокруг много народа. Местные жители пришли посмотреть на пароход со столь необычным грузом, который этот упрямый русский хочет провести по узкому Гетскому каналу. Никогда еще такие большие пароходы не ходили по этим водам. Все ли будет благополучно?

Загремели якорные цепи. Пароход стал медленно отчаливать от пристани. Погода чудесная. Воды озера, – как зеркало. На палубе стоит рослый коренастый человек с энергичными чертами лица и высоким лбом мыслителя. Это Алексей Николаевич. Он бодр и весел. Он уверен в своей удаче. Ведь в бытность свою главным инспектором кораблестроения ему приходилось проделывать и не такие вещи. Он ввел в док броненосцы «Андрей» и «Павел», когда между бортами корабля и воротами дока оставался зазор всего около четырех сантиметров на сторону. Тогда тоже главный инженер Кронштадтского порта считал это невозможным. Однако корабли были введены в док и выведены из него после ремонта без единой царапины. А сейчас ведь зазор в двадцать раз больше. Если умело вести пароход, – этого расстояния вполне достаточно.

По временам Крылов подходит к лоцману и беседует с ним, указывая рукой на берега канала. Иногда же русский ученый обращается к «пресловутым» германским экспертам, которых он пригласил в этот рейс в качестве гостей, и говорит им что-то, пряча лукавую улыбку в бороду.

А пароход все дальше идет по столь напугавшему экспертов Гетскому каналу.

В назначенное время «Нибинг» благополучно пришел в Россию.

После этого он сделал еще много рейсов и перевез все шведские паровозы.

Так тысяча семьсот паровозов без единой поломки были доставлены из-за рубежа в советскую республику. При этом сотни тысяч рублей золотом оказались сбереженными для советского государства.

КОМАНДИРОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Крылов был командирован за границу на несколько месяцев. Но ему пришлось пробыть там значительно дольше. Постоянно возникали все новые, очень важные дела, где требовались его знания и опыт.

После отправки паровозов на Родину нужно было перевезти паровозные котлы. Их сейчас было сто пятьдесят штук.

– Сколько рейсов должны сделать наши пароходы, чтобы перевезти все котлы? – спросили у Крылова в железнодорожной миссии.

– Я все погружу на один пароход и перевезу в один рейс, – ответил Алексей Николаевич.

– На один пароход? Но как же вы их поместите?

– Котлы можно грузить друг на друга. Только одно условие – погрузкой я должен руководить сам.

– Действуйте, – сказали Крылову: – вы, как всегда, находите наилучшее и самое экономное решение.

Да, это было верно. Алексей Николаевич не любил бросать зря народные деньги. Так всегда и во всем.

При первой же консультации на металлическом заводе в 1910 году, когда там начинали строить миноносцы типа «Новик», он шутя сказал директору:

– Сейчас я преподнесу вам подарок в девяносто тысяч рублей.

Директор не понял.

– Очень просто, – сказал Крылов. – При постройке этих стапелей, чертежи которых я держу в руках, нужно сваи располагать не равномерно, а как бы продольными дорожками. Тогда вы сэкономите не менее девяноста тысяч рублей. И расчет надо вести так, чтобы на этих стапелях можно было строить не только миноносцы, но и крейсеры.

– Вот я вам в первый же день навсегда окупил свое консультанство; все дальнейшее составит вам чистый барыш, – с улыбкой закончил Алексей Николаевич.

Так же было со сталью, для линкоров. Он все-таки заставил тогда промышленников продавать сталь по дешевым ценам.

Таких примеров в жизни Алексея Николаевича было много.

В Ньюкестль, где должны были грузить котлы, Крылов приехал рано утром и сейчас же пошел на завод. Осмотрев котлы, вызвал бригадира грузчиков, объяснил, как размещать котлы.

В день погрузки Крылов успевает повсюду. Там, где не ладится дело, он сам берет в руки инструмент и показывает, как нужно крепить котел или ставить распорку.

В городе узнали про необычную погрузку. Собралось много любопытных. Явилась целая толпа корреспондентов, фотографов, кинооператоров. Попросили Крылова объяснить свой способ погрузки.

На другой день все ньюкестльские газеты поместили статьи с фотографиями парохода, трюма с котлами и портретом Крылова с подписью «Адмирал Крылов, автор проекта погрузки».

Прочитав газету, бригадир грузчиков подошел к Крылову:

– Я вас считал боцманом, а вы адмирал. А своими руками кувалдой распорку загнали; чтобы показать, что вам надо. Удивительный вы советский народ!

Отправив на Родину котлы, Крылов переехал в Лондон. Советское правительство поручило ему осмотреть и купить пароходы для перевозки леса, а также наблюдать за вновь строящимися судами.

Каждые три недели ему приходилось ездить из Лондона на судостроительные верфи. Пароход идет более суток. Вокруг люди балагурят, смеются, играют в карты. Крылову жаль понапрасну терять время. Но он не может сосредоточиться при таком шуме. Однако на сей раз выручает качка. Как только пароход выходит в открытое море, люди прячутся по своим каютам: они не переносят качку. На Крылова качка не действует. Он остается один в салоне и садится заниматься артиллерией.

В этих переездах им была написана новая научная работа – «Заметки по баллистике».

При постройке судов Крылов внес много нового, оригинального. Однажды, когда он сделал замечание по проекту главному инженеру французской фирмы, тот спрашивает:

– Ваша фамилия Крылов. Имеете ли вы какое-либо отношение к тому Крылову, теорию качки которого нам приходилось изучать в кораблестроительном институте?

– Это я сам.

– В таком случае я не спорю. Сообщите, какие надо внести изменения в наш проект.

Как-то английская фирма предложила купить у нее новый, вполне исправный пароход. Но он оказался очень тихоходным. Пароход не купили. Никто не мог понять, в чем дело. Крылов заинтересовался пароходом.

Зайдя однажды в контору фирмы, он увидел точную модель парохода. Приглядевшись к ней повнимательнее, Алексей Николаевич сказал владельцу парохода:

– Когда будете вводить ваш пароход в док для окраски, велите обрезать лопасти винта на восемь-девять дюймов.[19]19

Дюйм равен 25,4 миллиметра.

[Закрыть] Пароход будет ходить быстрее.

Крылов ушел, не назвав себя владельцу парохода. Судовладелец обратился в Русско-норвежское пароходное общество, чтобы узнать, кто у него был. Ему сказали.

Примерно через полгода является он к Крылову.

– Я обрезал лопасти у парохода на девять дюймов. Теперь он ходит значительно быстрее. Я не знаю, как и благодарить вас за ваш совет. Одно меня удивляет: как вы сразу увидели, что надо делать?

– Я тридцать два года читаю теорию корабля в Морской академии в Ленинграде, – ответил Крылов.

В 1924 году Крылов был назначен председателем комиссии, созданной для осмотра русских судов, уведенных во время гражданской войны белогвардейцами во Францию. Комиссия должна была дать свое заключение о состоянии судов, чтобы решить, какие из них стоит отправлять обратно на Родину и какие, по негодности, просто продать на слом.

Во французском порту Бизерте, где стояли суда, членов комиссии встретили представители французского морского командования. При осмотре русского броненосца французский адмирал Буи обратил внимание на хорошую конструкцию корабля, его прекрасное бронирование, сильную артиллерию. Он сказал об этом Крылову. Крылов согласился с Буи. Между прочим, Алексей Николаевич подчеркнул, что решетчатые мачты корабля, которые принято называть американскими, на самом деле значительно раньше сконструированы и построены русским инженером Шуховым.

– Я первый раз вижу, что такое броненосец, – в заключение сказал французский адмирал.

Дальше стоял наш эскадренный миноносец. А рядом с ним – французский, примерно того же года постройки и того же водоизмещения. И опять Буи обратил внимание на разницу в боевых качествах кораблей.

– Каким образом вы достигли такого преимущества в вооружении эсминцев? – спросил он у Крылова.

– Ваш миноносец построен, как коммерческий корабль, который должен служить не менее двадцати четырех лет. Поэтому на нем взята для постройки обыкновенная сталь. А наш построен из стали высокого сопротивления. Ее листы можно брать более тонкими. Правда, они быстрее износятся, но ведь и миноносец строится на десять-двенадцать лет. Потом он устареет. Зато весь выигрыш в весе корпуса употреблен у нас на усиление боевого вооружения, и вы видите, что в артиллерийском бою наш миноносец разнесет по меньшей мере четыре ваших раньше, чем они приблизятся на дальность выстрела своих пушек.

Так Крылов еще раз подчеркнул перед иностранными специалистами превосходство русской техники в области кораблестроения.

После окончания работ комиссии Крылов вернулся в Лондон.

За время отсутствия накопились разные неотложные дела. Приходилось много работать.

В свободное от работы время Алексей Николаевич любил побродить по городу. Он хорошо знал Лондон с его шумной деловой частью, широкими кварталами богачей, – грязными трущобами бедноты и вечным туманом.

В этом городе Крылов бывал и раньше. Больше тридцати лет прошло с тех пор как он сделал здесь свой знаменитый доклад о качке корабля.

Когда-то, два столетия назад, в Лондоне жил и творил великий Ньютон, столь почитаемый Крыловым.

Однажды – это было во времена Ньютона, в 1694 году – астроном Флемстид прислал Ньютону письмо, в котором просил Ньютона помочь ему разобраться в вопросе астрономической рефракции.[20]20

Астрономическая рефракция – явление преломления в земной атмосфере лучей света, идущих от небесных светил.

[Закрыть] Прошло немного времени. Ньютон написал ответ. Он прислал Флемстиду две составленные им таблицы астрономической рефракции. Но, по каким-то соображениям, Ньютон не объяснил метода составления этих таблиц и вообще просил Флемстида таблиц не разглашать.

Прошло много лет. Давно умер Флемстид, и не стало Ньютона. Через сто лет после смерти Ньютона на чердаке одного дома среди груды разного тряпья и хлама нашли связку старых, полуистлевших писем. Это была переписка Флемстида с современниками, в том числе и с Ньютоном. Письма были доставлены в английскую Академию наук и в 1835 году изданы небольшим тиражом. Книга в продажу не поступала, а была лишь разослана некоторым научным учреждениям. В ней были напечатаны и обе таблицы Ньютона, но без всяких объяснений. Ход рассуждений великого математика и астронома, теория составления этих таблиц осталась миру неизвестной. Да и сами таблицы являлись библиографической редкостью.

Бродя по улицам Лондона, Крылов любил зайти в книжные магазины, посмотреть новинки и заглянуть в полутемную лавку букиниста, – нет ли чего интересного из старых книг.

Однажды вечером, порядком походив по улицам и изрядно устав, он собирался уже садиться в метро и ехать домой, но, увидев еще одну вывеску магазина старой книги, решил зайти.

Перебирая книгу за книгой на полках в маленькой лавчонке, Крылов вдруг увидел нечто, заинтересовавшее его. Это был увесистый том переписки астронома Флемстида с современниками. Крылов никогда не видел этой книги и не слыхал о ней. Он сейчас же купил ее у букиниста и поехал домой. Дома он с увлечением прочитал ее. Его заинтересовали таблицы Ньютона. Как он их составлял? Какова теория этого вопроса в понимании великого ученого?

Крылов решил попытаться восстановить теорию Ньютона. Правда, не сейчас, – сейчас у него не было времени, – а потом, вернувшись на Родину. И действительно, после упорной работы Крылов в 1935 году восстановил весь ход рассуждений Ньютона. Потерянная для мира теория великого английского физика и математика была воссоздана русским ученым. Эта теория, по словам Крылова, «достойна подробного и внимательного изучения», ибо «по степени точности не уступает всем современным теориям, а по общности метода далеко превосходит их».

Командировка за границу подходила к концу. Свыше шести лет Крылов провел за рубежом. Он уже давно мечтал вернуться домой.

В ноябре 1927 года Крылов возвратился на Родину.

СНОВА НА РОДИНЕ

Крылов вернулся на Родину и не узнал Россию – так изменилось все вокруг. Везде шло огромное строительство. Строились новые фабрики и заводы, шахты и железные дороги, доменные печи, электростанции, корабельные верфи. Создавались заново целые отрасли промышленности. Ленинский план электрификации небывалыми темпами претворялся в жизнь.

Крылов много бывал за границей, но никогда и нигде он не видел ничего подобного. Страна наверстывала потерянные годы. Она напрягала все силы, чтобы превратиться из отсталой аграрной страны в передовую индустриальную.

Простые люди – рабочие и крестьяне – стояли у власти. Они работали теперь не на помещиков и буржуазию, а строили свое государство. И это сказывалось во всем. Творческий энтузиазм охватил миллионы трудящихся. Люди вкладывали в работу всю свою энергию и умение. Труд из подневольной каторжной повинности становился любимым делом. В борьбе за выполнение планов рабочие показывали небывалую производительность труда. Где за границей, с ее капиталистическими предприятиями, мог быть такой размах, такой трудовой подъем, такой героизм?

Только встране, где власть принадлежала народу, только народ-хозяин, народ-творец мог строить такую жизнь.

Со свойственной ему энергией Крылов включился в строительство новой жизни. Его всегда захватывала радость созидания. Он любил свой народ и готов был отдать ему все свои силы. Перед Крыловым сейчас лежали широкие горизонты. Именно теперь, больше чем когда-либо, он мог развернуть свою деятельность.

Сразу же по приезде Алексей Николаевич становится консультантом во многих учреждениях и предприятиях. К нему обращаются за советом, за помощью из Нефтесиндиката, Судопроекта, Совторгфлота, Севморпути, «Эпрона». Он бывает в научно-исследовательских институтах и на заводах, в конструкторских бюро, лабораториях, Опытовом бассейне, на артиллерийских полигонах. Ни один проект, относящийся к судостроению, ни одно серьезное мероприятие в жизни флота не проходит без участия Алексея Николаевича. Везде он помогает своим опытом и знаниями, повсюду поражает огромной теоретической подготовкой и вместе с тем практической сметкой, «здравым смыслом», который он сам так высоко ценил в людях.

В задачах, которые стоят перед флотом, Алексей Николаевич всегда умеет выделить то главное, основное, разрешив которое можно решить всю задачу. Он ищет простые и лучшие способы решения, не боясь новых методов, если даже старыми пользовались многие годы, и протестует против имеющейся привычки «считать все, что носит заграничный штамп, за непреложную истину», а учит корабельных инженеров жить в технических вопросах своим умом.

В это же время Алексей Николаевич снова берется за любимое дело своей жизни – воспитание молодых специалистов. Он опять начинает преподавать в Морской академии. Лекции его, как всегда, отличаются предельной ясностью и простотой изложения, оригинальностью, глубиной материала, точностью формулировок. Меткий юмор, кстати сказанная пословица, случаи из морской жизни захватывают слушателей и заставляютих с неослабным вниманием следить за ходом мысли замечательного педагога.

Только что прозвенел звонок, и почти сразу же в аудиторию входит Алексей Николаевич. Он одет в черный костюм. Круглая борода с проседью аккуратно подстрижена. Живые карие глаза смотрят серьезно и чуть лукаво, и от всего его облика веет бодростью и энергией.

Слушатели встают, приветствуя Алексея Николаевича. Он кланяется в ответ, берет в руки мел и подходит к доске. Лекция началась.

Четким, ясным почерком Алексей Николаевич пишет на доске формулы, уравнения, выводы. Он дает пояснения и располагает все в таком строгом порядке, что у слушателей не возникает никаких сомнений.

Алексей Николаевич читает не торопясь, иногда ставит вопросы и потом сам на них отвечает. Такой метод помогает слушателям лучше усваивать материал. Крылов никогда не заглядывает в свои конспекты лекций. Лишь изредка он становится сбоку от доски и внимательно рассматривает написанное, как бы собираясь с мыслями, затем продолжает вывод.

Но вот разбор трудного вопроса закончен. Алексей Николаевич записывает окончательный результат. Теперь он рассказывает слушателям, какое значение имеет полученная формула для практики.

– Непотопляемость, – говорит он, – есть основное качество корабля.

В понедельник 15 апреля 1912 года в Лондоне распространились слухи о крупной аварии, которую потерпел громадный океанский пароход «Титаник», вышедший в свое первое плавание из Англии к берегам Америки. Одни люди верили слухам, другие доказывали, что с «Титаником» ничего случиться не может, так как на нем все предусмотрено; но на следующий день был положен конец всем спорам. В утренних газетах появилось правительственное сообщение о том, что в Атлантическом океане близ мыса Рас пассажирский пароход «Титаник» наскочил на ледяную гору и погиб. Вместе с ним в морской пучине было погребено около полутора тысяч жизней.

Люди всех стран были потрясены катастрофой с «Титаником». В чем же причина гибели «Титаника» и как можно предотвратить подобные катастрофы?

Крылов рисует на доске разрез корабля. Он показывает на чертеже, в каком месте получил пробоину «Титаник», последовательно рассматривает весь ход событий и убедительно доказывает, что пароход мог бы и не затонуть, если бы на нем были соблюдены принципы непотопляемости.

– Но, – говорит Алексей Николаевич, – в капиталистических странах больше заботятся о доходности судна, нежели о его безопасности. Роскошная отделка кают, огромные салоны, бальные залы в три палубы, – словом, потворство вкусам богатых пассажиров – вот что дает прибыль и потому считается за основное. И не нам у них учиться, а их надо учить, как и чем обеспечивается непотопляемость корабля. Даже подобные катастрофы их ничему не научат. Такая задача может быть разрешена лишь в социалистически организованном государстве.

Лекция закончена. Слушатели расходятся, унося с собой яркое впечатление от только что разобранного вопроса из курса теории корабля.

Так Алексей Николаевич серьезными математическими выкладками и живыми примерами из морской жизни, глубоким разбором теории и показом приложения ее на практике обучал молодых советских специалистов морской науке. Он будил в них жажду познания и дерзость смелого искания в науке новых путей.

Молодежь очень любила лекции Крылова.

«Среди слушателей лекции Алексея Николаевича Крылова пользовались исключительной популярностью. Он читал с большим творческим горением, передавая слушателям все свои знания, весь свой опыт», – вспоминает ученик Крылова – Сергей Тимофеевич Яковлев.

Наряду с решением серьезных практических задач и педагогической работой Алексей Николаевич ведет большую научную работу. Он является директором Физико-математического института Академии наук. Работу института Крылов старается приблизить к решению практических задач, стоящих перед страной. В стенах института решаются самые разнообразные вопросы – из области кораблестроения, электротехники, приборостроения. Алексей Николаевич часто выступает на заседаниях Академии, читает лекции при институте, руководит работами сотрудников и пишет сам ряд научных работ.

В своем замечательном труде «Расчет балок, лежащих на упругом основании» Алексей Николаевич дает совершенно новый метод расчета механических систем, в частности частей корпуса корабля, значительно упрощая имеющиеся способы расчета.

Большую пользу принесла его работа «Об определении критических скоростей вращающегося вала». В ней Крылов показал, как несовершенны и громоздки были применявшиеся до сих пор расчеты по способам иностранных специалистов. Алексей Николаевич создал свой метод расчета, который был значительно проще. Метод Крылова и до сего времени с успехом применяется не только в судостроительной, но и вообще в машиностроительной промышленности.

В 1932 году вышел большой труд Крылова – «Общая теория гироскопов и некоторых технических их применений».

Гироскопом называется прибор, в котором используются свойства быстро вращающегося твердого тела.

Кто не знает детскую игрушку волчок. Пока волчку не сообщено быстрое вращение, он остается безжизненным и неподвижным. Но стоит только его «раскрутить», как он оживает и приобретает удивительные свойства. С какой уверенностью, точно поддерживаемый невидимой силой, сохраняет он равновесие, балансируя на кончике своей оси! И чем быстрее вращается волчок, тем он будет устойчивее. Не всегда удается даже приложением силы наклонить его. Но, если в конце концов это и удастся, удивительнее всего будет то, что волчок наклонится не по направлению действия силы, а по перпендикулярному направлению. Это явление называется прецессией.

Замечательные свойства быстро вращающегося волчка уже давно привлекали внимание людей.

В 1765 году Леонард Эйлер в своем труде «Теория движения твердых тел» дал впервые изложение теории вращающегося волчка.

В 1852 году французский ученый Леон Фуко построил прибор, в котором так подвесил быстро вращающийся волчок, выполненный в виде диска с тяжелым ободом, чтобы ось его могла свободно перемещаться в пространстве. Этот прибор Фуко назвал гироскопом («указатель вращения»), так как с помощью его Фуко демонстрировал факт суточного вращения Земли.

Позднее над вопросами вращения твердого тела работали многие исследователи. Немалый вклад в это трудное дело внесли выдающиеся русские ученые, такие, как создатель теории вращательного движения снаряда в артиллерии Н. В. Маевский, знаменитый математик С. В. Ковалевская, «отец русской авиации» Н. Е. Жуковский.

В 1893 году вышла в свет работа русского ученого А. С. Домогарова – «О свободном гироскопе», где впервые с исчерпывающей полнотой, математически точно и строго была изложена теория гироскопов. Однако практическое использование гироскопа долго не удавалось осуществить. Лишь в начале XX века был построен гироскопический компас, который вскоре получил широкое распространение во всех флотах.

Гироскопический компас основан на способности быстро вращающегося гироскопа реагировать на суточное вращение Земли. Под влиянием суточного вращения ось гироскопа в гирокомпасе устанавливается в плоскости меридиана, как бы приобретая свойства магнитной стрелки.

По сравнению с магнитным компасом гироскопический компас обладает большими преимуществами. Он не подвержен магнитным воздействиям, поэтому магнитные поля, скажем судового железа, и изменения этих полей не смогут исказить его показаний. Кроме того, ось гирокомпаса устанавливается в географическом меридиане, то есть точно указывает направление север – юг.

Гироскопы нашли себе применение не только в гирокомпасах, но и еще во многих приборах как в морском деле, так и в авиационном и в других областях техники.

В Советском Союзе после Великой Октябрьской социалистической революции широко развернулось приборостроение, в том числе и создание различных приборов с применением гироскопа. Инженерам и конструкторам, работавшим в этой области промышленности, для расчета и проектирования приборов требовалась теоретическая помощь и руководство.

Алексеи Николаевич читает лекции по гироскопии конструкторам аэронавигационных приборов, руководит и консультирует на заводах, где производятся гироскопические приборы. Там же, на заводах читает лекции инженерам, а также пишет и издает свой труд о гироскопах и их технических применениях.

Работа эта не была похожа на все написанное до сих пор по гироскопии. Ценность ее заключалась в том, что общая теория гироскопов в ней была разработана в таком виде, что могла служить практическим целям – для расчета и конструирования различных гироскопических приборов. Такого руководства не было ни у нас, ни за границей. Как всегда, Алексей Николаевич остался верен себе. Он прежде всего ставит и решает задачу применительно к требованиям жизни.

Глубина анализа и в то же время ясность и доступность изложения создали большую популярность книге Крылова. До сих пор она является незаменимым руководством для инженеров, работающие по гироскопии.

На решение серьезных научные проблем у Алексея Николаевича уходило много часов упорного, сосредоточенного труда в тиши кабинета. Однако он все же никогда не отставал от жизни. Алексей Николаевич всегда был в курсе последних событий науки и техники, успевал читать новые технические книги и журналы как русские, так и иностранные. И он не только читал, но и писал отзывы, рецензии, а также свои статьи и очерки.

Прочитав в одном нашем журнале перевод статьи японского инженера, Крылов находит предложенные формулы непригодными для кораблестроения. Через некоторое время внимание Крылова привлекла еще одна статья иностранного специалиста, на этот раз американского инженера, тоже напечатанная в нашем журнале. Алексей Николаевич находит грубые ошибки и неверные выводы в статье американского инженера и напоминает о том, что «при переводе и переработке иностранных статей надо к ним относиться критически, а не почитать каждое слово за откровение».

Крылов всегда протестовал против преклонения перед иностранным, и не только после революций, но и раньше не раз высказывал свою точку зрения.

Ведя большую и разнообразную работу, Алексей Николаевич удивительно хорошо умел распределять свое время. Он всегда знал, когда сумеет закончить ту или иную работу и приступить к новой. Поэтому поводу Крылов любил рассказывать, как хорошо планировал свое время математик Гаусс. Однажды Гауссу предстояла большая вычислительная работа. Он приблизительно прикинул, что в ней будет 338 тысяч цифр, и сказал, что выполнит эту работу в сто дней. И действительно выполнил, даже на два дня раньше срока.

Алексей Николаевич никогда не опаздывал на собрания и заседания. Всем была известна его пунктуальность. Как-то на одно заседание Алексей Николаевич к началу не явился. Прошло несколько минут, потом еще. Участники заседания с недоумением посматривали на часы и спрашивали друг у друга:

– У вас правильные?

Наконец один из присутствующих выразил общую мысль, спросив:

– Почему же Алексея Николаевича нет? Или, может быть, часы спешат?

Все настолько привыкли к аккуратности Крылова, что верили в нее больше, чем в свои часы. Тогда председатель заседания вспомнил о том, что, зная неаккуратность собирающихся, он умышленно назначил Алексею Николаевичу время начала заседания на полчаса позднее. Ровно через полчаса явился Алексей Николаевич.

После насыщенного событиями, часто утомительного трудового дня Алексей Николаевич любил пройтись по набережной Невы или посидеть в тиши своей уютной квартиры, в обществе жены, Надежды Константиновны. Дочь Алексея Николаевича, Анна Алексеевна, была в это время уже замужем и жила отдельно.

Иногда заглядывали друзья – его прежние ученики, теперь сами видные ученые, товарищи по работе. Алексей Николаевич приветливый хозяин. Он радушно встречает гостей и проводит их в свой кабинет. В кабинете все так просто и строго – никакой роскоши, ничего лишнего. Письменный стол, кресло, стулья, в глубине комнаты, на небольшом столе – некоторые из приборов, изобретенных е свое время Крыловым, а по стенам – книги. Книг очень много. Русские, иностранные, толстые, массивные томы и тоненькие брошюрки, отпечатанные на хорошей бумаге в роскошных тисненных золотом переплетах и изданные литографским путем, они уже не помещаются в книжных шкафах и заполняют специально сделанные стеллажи и полки.