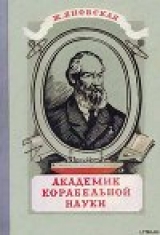

Текст книги "Академик корабельной науки"

Автор книги: Жозефина Яновская

Жанры:

Детская проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)

«ДЕДУШКА» РУССКИХ ЛЕДОКОЛОВ

И вот Крылов, наконец, познакомился с тем, кем он восхищался еще в детские и юношеские годы. Их разделяла большая разница в годах и чинах. Но они оба одинаково беззаветно любили русский флот и отдавали все силы, чтобы сделать его мощным и непобедимым.

Крылов пришел к контр-адмиралу Макарову, когда тот был главным инспектором морской артиллерии, и поделился своими замыслами относительно некоторых усовершенствований в артиллерии.

Макаров сразу понял, что перед ним незаурядный человек. Его манера выражаться точно и определенно, его глубокие познания поразили Макарова, и с тех пор он не терял связи с Крыловым.

Макаров к тому времени уже вернулся из кругосветного плавания. Он привез массу интереснейших научных наблюдений и за свою работу «Витязь» и «Тихий океан» был удостоен премии и золотой медали Русского географического обществу.

На величественном здании Международного океанографического музея в Монако среди других названий всемирно прославленных судов золотой вязью было выгравировано имя «Витязь».

Теперь уж это все было позади и Макаровым владела новая идея. Он хотел построить мощный ледокол и этим ледоколом покорить льды Финского залива и Балтийского моря. И даже больше – он мечтал на нем пройти к Северному полюсу.

«Ни одна нация не заинтересована в ледоколах столько, сколько Россия», – пишет Макаров.

Но вместе с тем он хорошо знает, сколько косности и рутины в высших правящих кругах, как тяжело бывает продвинуть новую идею. И он готовится к борьбе.

«Говорят, что непоборимы торосы Ледовитого океана, – пишет Макаров в своем дневнике. – Это ошибка. Торосы поборимы, непоборимо лишь людское суеверие».

Под суеверием он здесь понимал боязнь всего нового.

О необходимости создания ледокола Макаров подает рапорт в Морское министерство, но получает отказ.

Однако Макаров не сдается. Он испрашивает разрешение сделать доклад в Академии наук.

12 марта 1897 года конференц-зал Академии наук был полон. Собрались многие виднейшие ученые, профессоры и академики, которых заинтересовала идея постройки мощного ледокола.

Макаров развесил карту России. Он доказывал, что Россия больше, чем какая-либо другая страна, нуждается в постройке мощного ледокола. Ведь значительная часть ее омывается северными морями, которые зимой замерзают, а Северный Ледовитый океан и, летом покрыт льдами. Кроме того, на ледоколе при плавании во льдах можно было бы произвести много научных наблюдений.

Когда Макаров кончил доклад, раздались аплодисменты. Первым зааплодировал великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Он был воодушевлен идеей Макарова и обещал ему всяческую поддержку.

Через несколько дней Макаров прочел публичную лекцию в здании Мраморного дворца. На лекции присутствовало много моряков, инженеров, ученых, писателей. Приехали также представители правительственных кругов, Макаров свою лекцию начал с истории ледоколов. Он рассказал, что дело ледоколов зародилось в России.

Адмирал Степан Осипович Макаров.

Действительно, первым в мире человеком, которому пришла мысль бороться со льдами силой самих судов, был Петр I. В 1710 году при осаде Выборга он пускал суда под всеми парусами на лед, проламывал лед тяжестью судов и так прошел к Выборгу. Позднее, в 1864 году, кронштадтский купец Бритнев построил первый ледокол.

Макаров в своей лекции остановился на ледоколе Бритнева. Он рассказал о том, что это был небольшой ледокол, который, однако, с успехом разбивал лед между Кронштадтом и материком, так что продлил навигацию на несколько недель. Чертежи ледокола купили у Бритнева немцы и построили у себя ледокол, а потом изобретение Бритнева распространилось по всему миру. И опять Макаров подчеркивал, что Россия особенно нуждается в ледоколах.

«Если сравнить Россию со зданием, – говорил Макаров, – то нельзя не признать, что фасад его выходит на Ледовитый океан».

«Теперь Ледовитый океан заперт, но нельзя ли его открыть искусственным путем?» – задает вопрос Макаров и тут же отвечает на него утвердительно.

Лекция Макарова имела большой успех. Общественность была на стороне Макарова. Появились сочувственные статьи в газетах.

Макаров повторил свою лекцию в Географическом обществе и в Морском собрании в Кронштадте. Там она тоже нашла горячий отклик.

Макаров снова подал докладную записку в правительство. На этот, раз вопрос был решен положительно. Правительство согласилось отпустить средства на строительство первого в России мощного ледокола.

С осени Макаров во главе специально организованной комиссии принялся за проектирование ледокола.

Ледоколу решено было присвоить имя «Ермак», чтобы он так же смело проходил примыкающие к Сибири ледовые пространства, как некогда легендарный казак Ермак прошел Сибирь.

Миновал год, и детище адмирала Макарова, первый в мире мощный ледокол, сошел со стапелей судостроительной верфи в Англии и взял курс на Кронштадт.

Зима в этом году в Кронштадте стояла суровая. Толщина льда была свыше метра. Никто не верил, что «Ермак» пробьется сквозь такой толстый ледяной покров.

Вечером 28 февраля с ледокола увидели первый лед, а наутро «Ермак» вошел в сплошное ледяное поле. Макаров стоял на мостике и отдавал приказания. Могучий стальной нос «Ермака», взбираясь на лед, с глухим треском ломал его. Разбитые льдины уходили под корпус. За кормой тянулся широкий водный канал.

Из схватки «Ермака» со льдом «Ермак» выходил победителем!

На четвертый день ледового похода стали приближаться к Кронштадту. Вот показался Толбухин маяк. В Кронштадте заметили приближение «Ермака». Толпы народа стекались на набережную. Многие на лыжах, на санях и просто пешком двигались по льду навстречу «Ермаку». Отовсюду неслись крики «ура».

Подходя к Купеческим воротам, «Ермак» стал салютовать. То с правого, то с левого борта вылетали белые клубы порохового дыма и раздавался гром выстрелов. С фортов Кронштадта грянуло «ура», на судах, стоящих в гавани, заиграли встречный марш. Под звуки музыки и гром салюта, окруженный огромной толпой народа, «Ермак» вошел в гавань. Творец «Ермака», контр-адмирал Макаров, отдавал последние приказания.

Этот день, 4 марта 1899 года, Макаров считал одним из самых счастливых дней своей жизни. Он получил множество поздравительных телеграмм. Газеты были полны восторженных статей.

Вскоре Макарову было поручено освободить из ледового плена пароходы, застрявшие около Ревеля.[15]15

Теперь Таллин.

[Закрыть] Пароходы и люди находились в опасности. «Ермак» отправился на помощь. На другой день «Ермак» входил в ревельскую гавань, а сзади него шли освобожденные им от льда двенадцать пароходов.

Затем Макаров получил предписание вести ледокол в Петербург. Это было не так-то легко – впервые такой мощный ледокол должен был пройти по Морскому каналу и войти в Неву. Но все обошлось благополучно.

Уже вечерело, когда «Ермак» подходил к Николаевскому мосту. Оба берега Невы были полны народа. Со всех сторон неслись крики «ура». Люди с восторгом и любовью встречали замечательный ледокол и его смелого создателя.

Три дня «Ермак» простоял в Петербурге. За это время на нем побывала масса народа. Все хотели осмотреть, как устроен ледокол. И, как тогда, в турецкую войну, газеты были полны описаниями подвигов лейтенанта Макарова, так теперь все газеты восхваляли адмирала Макарова – создателя первого в мире линейного ледокола.

За эту зиму «Ермак» освободил от льда около шестидесяти пароходов. Затем он ушел на север; в полярное плавание – померяться силами с арктическими льдами.

«ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ АПРАКСИН»

Возвратившись из ледового похода, адмирал Макаров привез в Петербург массу интереснейших научных наблюдений.

Впервые в мире он применил для изучения работы ледокола последнюю техническую новинку – кинематограф.

Сейчас же по приезде адмирал Макаров передал кинематограммы Алексею Николаевичу Крылову. Он просил Алексея Николаевича изучить усилия, действующие на ледокол при прохождении сквозь льды, и высказать свои соображения о прочности ледокола.

К тому времени Степан Осипович и Алексей Николаевич вели между собой оживленную переписку. Она касалась различных вопросов военно-морского дела. Степан Осипович все больше убеждался в глубоких познаниях Алексея Николаевича, в оригинальности и независимости его суждений. В своем описании плавания «Ермака» Макаров писал об Алексее Николаевиче:

«В каждое дело, к которому он прикасается, он вносит научную постановку, и, таким образом, в его руках получаются надежные выводы даже из сравнительно слабых наблюдений».

Алексей Николаевич тщательно обработал данные, полученные Макаровым в полярном плавании. Он определил силы, действующие на носовую часть ледокола при ломке льда, и указал, как нужно укрепить ледокол для еще более успешной борьбы с тяжелым ледяным покровом. Кроме того, он произвел ряд опытов над моделью «Ермака», предоставленной в его распоряжение Макаровым.

Зима в 1899 году наступила рано. Сразу ударили сильные морозы. Встала Нева, и Финский залив быстро покрылся толстым слоем льда. Многие пароходы не успели войти в гавань и были затерты льдами. К «Ермаку», который стоял в Кронштадте, со всех сторон поступали призывы о помощи. Мощный стальной гигант спешил к пароходам на выручку, освобождая их из ледового плена.

Вьюжной зимней ночью, когда за снежной пургой ничего нельзя было разглядеть, броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», шедший из Гельсингфорса[16]16

Теперь Хельсинки.

[Закрыть] в Петербург, с полного хода наскочил на камни у острова Гогланд.

Остров Гогланд расположен посредине Финского залива. Мрачный, часто окутанный туманом, весь из гранитных утесов, окруженный камнями, этот остров не раз служил причиной аварии судов.

Положение броненосца «Апраксин» было очень тяжелым. Он так глубоко врезался в камни, что снять его с них зимой представлялось весьма трудной, задачей, а весной, при вскрытии, напор льда на остров становился настолько сильным, что броненосец мог быть раздавлен.

Корабли, которые были посланы на помощь броненосцу, порвали самые толстые из имевшихся во флоте стальных тросов, а броненосец нисколько не сдвинулся с места.

Тогда к месту аварии был направлен ледокол «Ермак». Начались длительные спасательные работы. На борту «Ермака» организовали ремонтно-механическую мастерскую. «Ермак» курсировал между островом Гогланд и материком, доставляя все необходимое для спасения «Апраксина». Но все же эта связь была недостаточной. Иногда, нужно было срочно запросить министерство по тому или иному вопросу, а сделать это было невозможно. Телеграфной связи между Гогландом и материком не было, идти по льду было долго и опасно. Тогда Макаров вспомнил об опытах преподавателя Минного офицерского класса в Кронштадте – Александра Степановича Попова.

… Еще в 1895 году Попов изобрел первый в мире радиоприемник. Он демонстрировал его в Физико-химическом обществе в Петербурге, затем показывал действие прибора в Университете. Летом 1897 года Попов перенес свои опыты на Черное море. Впервые в истории корабли держали связь между собой не с помощью флажков или световых сигналов, а посредством радио. Правда, связь удалось тогда наладить не дальше как на пять километров, но все же это было огромным достижением в мировой технике. Однако Морское министерство, возглавляемое людьми, равнодушными к новшествам и не верившими в силу русской мысли, не придало большого значения опытам Попова. На расширение работы средств не отпускали.

Адмирал Макаров хорошо знал Александра Степановича Попова. Он видел приборы, созданные Поповым, присутствовал на демонстрации опытов и считал изобретение Попова величайшим достижением века.

Теперь, при аварии на острове Гогланд, Макаров напомнил в Морском министерстве об опытах преподавателя Минного офицерского класса. На сей раз Морское министерство согласилось призвать Попова, но, верное своим привычкам, отпустило очень маленькие средства. Однако это не смутило Попова. Он с увлечением берется за работу.

Нужно спешно соорудить две станции – на острове и на материке. По льду и глубокому снегу, расчищая дорогу ломами и лопатами, тащат рабочие огромную мачту. Они устанавливают ее на утесе вблизи «Апраксина». Рядом выстраивают маленький домик первой в мире радиостанции. Такая же радиостанция оборудуется на материке, возле города Котка.

24 января 1900 года в 2 часа дня удалось установить связь между двумя станциями.

И в этот же день первые в мире радиостанции оказали огромную услугу для спасения человеческих жизней.

Морское министерство получило сведения, что в Финском заливе, недалеко от берега, оторвало льдину с находившимися на ней рыбаками и унесло в открытое море. Необходимо было спасти рыбаков. «Ермак» в это время находился около Гогланда. Сейчас же по радио была передана на Гогланд телеграмма. Ее получили без всяких искажений.

Когда принимавший телеграмму прочел ее вслух, наступила тишина. Никто ничего не мог произнести от волнения. Каждый понял, какое огромное изобретение было создано на нашей Родине.

Не медля ни минуты, «Ермак» развел пары и вышел в море на помощь рыбакам. Вскоре рыбаки были спасены.

С установлением связи между Гогландом и материком работы по спасению броненосца пошли быстрее. «Ермак» несколько раз за зиму ходил между Петербургом и Гогландом.

В один из таких рейсов Алексей Николаевич Крылов отправился на Гогланд. Он хотел непосредственно на практике понаблюдать силу сопротивления льда движению ледокола и проверить правильность тех выводов, которые он сделал, изучая материалы Макарова и работу модели.

Макарова в это время уже не было на «Ермаке»: он был назначен главным командиром Кронштадтского порта и находился в Кронштадте.

Приехав на Гогланд, Алексей Николаевич занялся своим делом. Вместе с тем он интересовался также работами, которые велись на «Апраксине». Он побывал и на радиостанции. Впоследствии Алексей Николаевич всегда отстаивал приоритет Попова в изобретении радио.

«Вопрос о приоритете в изобретении радио совершенно бесспорен: радио, как техническое устройство, изобретено Поповым, который и сделал об этом изобретении первую научную публикацию», – пишет Крылов в книге «Мои воспоминания».

«Приборы Маркони представляли собой точное воспроизведение аппаратуры, ранее изобретенной и описанной Поповым», – читаем там же.

Вернувшись в Петербург, Алексей Николаевич обработал наблюдения, полученные на «Ермаке». Они полностью подтверждали выводы, сделанные раньше.

Весь материал о «Ермаке», все свои расчеты, опыты, соображения и выводы Алексей Николаевич послал Макарову.

«… Приношу Вам мою сердечную благодарность за труды и весьма ценные выводы…» – писал Макаров в ответ.

Дальше он просит Алексея Николаевича написать на основе полученных результатов главу для книги «„Ермак“ во льдах», которую в это время писал Макаров. Впоследствии Алексей Николаевич написал двадцать первую главу этой книги.

Во время создания своей книги и позднее Степан Осипович не раз обращался к Алексею Николаевичу с просьбой высказать свое мнение по тому или иному вопросу.

Между тем работы по спасению «Апраксина» подходили к концу. Огромный камень, продырявивший дно броненосца, был удален взрывами. Затем «Ермак» стащил броненосец с мели. Заделали пробоины, и «Ермак» повел «Апраксина» за собой. Одно спасение броненосца вдвойне окупало расходы по постройке ледокола. А ведь сколько пришлось Макарову бороться за создание своего «Ермака»!

* * *

Ледокол «Ермак», «дедушка» русских ледоколов, как его теперь называют, здравствует и поныне. Конструкция ледокола оказалась настолько удачной, что и сейчас, спустя шестьдесят лет, он является вполне современным ледоколом.

Во время революции «Ермак» оказал неоценимую услугу молодой Советской республике.

Зимой 1918 года почти весь Балтийский флот стоял в Ревеле, скованный льдами. В это время Германия начала наступление по всему фронту. Флот оказался в опасности. Необходимо было срочно вывести его из Ревеля. На это ответственное дело был послан «Ермак».

Под обстрелом врага, преодолевая огромные трудности, когда приходилось не только прокладывать путь в ледовом поле, но и протаскивать наиболее слабые суда, «Ермак», с помощью еще нескольких небольших ледоколов, привел революционный флот сначала из Ревеля в Гельсингфорс, потом из Гельсингфорса в Кронштадт.

Более двухсот кораблей, среди которых находились и линкоры, спас «Ермак». Это был беспримерный, единственный в истории флотов ледовый поход.

После революции ледокол «Ермак» активно участвует в освоении Арктики.

БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ

В январе 1900 года Алексей Николаевич Крылов был назначен заведующим петербургским Опытовым бассейном. Бассейн является необходимым звеном в строительстве нового корабля. Когда готов чертеж корабля, прежде чем приступить к постройке, изготовляют модель корабля. Модель испытывают в бассейне. Только после этого решают окончательно, какие очертания (обводы) нужно придать кораблю, какие ставить машины, и затем приступают к постройке корабля.

Адмирал Макаров был рад назначению Крылова. Он понимал, что с приходом Крылова в бассейн можно будет по-настоящему развернуть постановку различных научных опытов.

«Вы в это живое дело внесете правильные основания, и работы бассейна потеряют их теперешний случайный характер. Желаю Вам полного успеха во всем, прошу верить моему глубокому уважению», – писал Макаров Крылову, приветствуя его назначение.

С этих пор деловое содружество двух замечательных деятелей русского флота стало еще теснее.

Макаров теперь часто заходил в это невысокое длинное здание. Внутри здания, в зале, и находился бассейн длиной более ста метров, предназначенный для испытания моделей.

С первых же дней Степан Осипович и Алексей Николаевич занялись разработкой проблемы живучести и непотопляемости корабля, которая уже давно интересовала их обоих.

Еще в 1869 году, плавая на броненосной лодке «Русалка», Макаров стал задумываться над вопросом непотопляемости судов.

В самом деле, достигнуты огромные успехи в конструировании кораблей. Строятся мощные броненосцы, которые с легкостью преодолевают большие расстояния и наносят сокрушительный удар врагу. И вместе с тем такая грозная и во многом совершенная боевая крепость может перевернуться и пойти ко дну от какой-нибудь, иногда даже незначительной по размеру, пробоины. С этим нельзя было мириться.

Но какими средствами вести борьбу с пробоинами? Как сделать, чтобы корабль, получивший пробоину, остался наплаву и, мало того, сохранил бы свою живучесть, то есть способность управляться и вести бой?

Упорно изучая морскую литературу всех стран и просматривая различные источники последних лет, Макаров все же не находил ответа на мучившие его вопросы. И он с горечью вынужден признать, что «предмет этот почти совсем не разработан, не имеет своей истории, не входит ни в какие курсы и настолько не тронут, что мы не знаем о нем ни одного мнения, высказанного в печати людьми авторитетными».

Правда, при строительстве корабля стали делить его водонепроницаемыми переборками на ряд отделений – отсеков. Это несколько уменьшило возможность затопления, так как вода, попав через пробоину в одно из отделений, не могла перейти в другое отделение. При этом воду из поврежденного отделения пытались откачивать насосами. Но все же случаев аварии и гибели судов от пробоин было очень много.

В 1875 году Макаров выступил на страницах журнала «Морской сборник» со своей теорией непотопляемости судов. Он высказал совершенно оригинальную мысль: с затоплением судов нужно бороться не откачкой воды, а, наоборот… затоплением. В пробоину величиной с один квадратный метр при погружении на пять метров вливается в час свыше тридцати тысяч тонн воды. Такое огромное количество воды не смогут откачать самые мощные насосы одного отсека корабля. А ведь площадь пробоин может достигать десятков квадратных метров! Поэтому откачка воды не может спасти корабль от потопления. Заполнив отсек корабля, вода, если даже не перейдет в другие отделения, наклонит корабль на одну сторону, и он, потеряв остойчивость, может перевернуться и затонуть.

Но если самим затопить другой, противоположный поврежденному, отсек корабля, корабль придет в равновесие, спрямится и хотя будет глубже сидеть в воде, но при этом не перевернется и не затонет.

Так Макаров высказал на первый взгляд очень необычную, но вполне правильную идею спасения корабля от гибели при получении пробоин.

Но на статью Макарова мало кто обратил внимание, по-прежнему во всех флотах не придавали значения проблеме борьбы за непотопляемость.

Летом 1893 года английская броненосная эскадра под командованием адмирала Тройона производила маневры в Средиземном море у берегов Сирии.

В тихий июньский день, когда на море было совершенно спокойно, один из броненосцев эскадры, вследствие неудачного поворота, наскочил на флагманский броненосец «Виктория» и протаранил его в носовой части.

Вода хлынула в пробоину, и почти моментально «Виктория» села носом в воду. Адмирал, который стоял на мостике броненосца, отдал приказание проверить, хорошо ли закрыты двери водонепроницаемых переборок, отделяющих поврежденную часть корабля от неповрежденной. Убедившись, что с этой стороны все обстоит благополучно, он спокойно, малым ходом направил «Викторию» к берегу. Но не прошло и нескольких минут, как корабль стал крениться на правый борт, затем перевернулся вверх килем и быстро затонул. При этом погибло около пятисот человек команды и сам адмирал. Вся катастрофа произошла за семнадцать минут.

Весь мир был потрясен этим событием. Газеты всех стран обсуждали подробности гибели «Виктории» и причины, ее вызвавшие. Но никто не мог ответить на вопрос, почему новый английский броненосец, построенный по последнему слову техники, у которого было до ста семидесяти отсеков, так быстро затонул. Причем, видимо, ни адмирал, ни офицеры «Виктории» не представляли всей опасности положения, если даже не спустили шлюпок и вообще не предпринял никаких мер для спасения.

И снова на весь мир прозвучал голос русского моряка и ученого адмирала Макарова: корабль затонул потому, что потерял остойчивость; этого бы не произошло, если бы сразу после получения носовой пробоины были затоплены кормовые отсеки. Тогда корабль спрямился бы и остался наплаву.

Для убедительности Макаров построил модель броненосца «Виктория», выполнив в ней точно все отделения, какие были на корабле. В носовой части он сделал пробоину и залепил ее пластырем.

Макаров проделал с моделью немало опытов и убедился в своей правоте. Тогда он выступил с докладом в среде моряков о причинах гибели «Виктории». Доклад происходил в помещении Опытового бассейна.

После доклада моряки окружили ванну с водой, в которой плавала модель «Виктории». Макаров снял пластырь с отверстия в носовой части модели.

– Вот нос раненого корабля чуть-чуть покрылся водой… – сказал Макаров.

Но не успел он кончить фразу, как модель «Виктории» внезапно нырнула носом в, воду, перевернулась и легла на дно.

Макаров достал модель и повторил опыт. Но теперь уже он сразу после снятия пластыря заполнил водой кормовые отсеки. И модель осталась плавать на воде, хотя и опустилась несколько глубже.

Еще тогда, в 1894 году, Алексей Николаевич, который присутствовал на докладе Макарова, глубоко воспринял его идею. Он был вполне согласен с Макаровым. Именно так нужно бороться за жизнь корабля, за его живучесть – спрямлением. Тогда корабль снова приобретет потерянную остойчивость и не перевернется. Только надо точно знать, какие отсеки затоплять при той или иной пробоине. Это тоже большая задача.

И сейчас, встречаясь в Опытовом бассейне, Макаров и Крылов снова и снова возвращались к опытам с моделью «Виктории» и других кораблей. Продумывали, на сколько отсеков лучше всего делить корабль, какие из них заполнять водой при той или иной пробоине и многие другие вопросы, касающиеся обеспечения непотопляемости корабля.