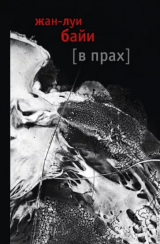

Текст книги "В прах"

Автор книги: Жан-Луи Байи

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)

XVII. Сарай

Неделями напролет Поля-Эмиля Луэ окружали друзья. Исключительно клещи, не очень дородные, но и не последние доходяги. Пьянь, скажу больше, запойная хронь. Они такие маленькие, не больше полмиллиметра, что кажутся марширующей пылью. Потребуется зрение острее нашего, чтобы различить во главе кортежа транспаранты, знамена и флажки: We want beer! (старый американский лозунг времен сухого закона). Nunc est bibendum! (старый римско-клермон-ферранский лозунг). И песни: Пьем, пьем, не напьемся! или Наш человек, коли выпил до дна! Почвенные клещи из семейств Uropodidae и Trachytidae, а также удлиненные амбарные Tyrophagus, волосатые домовые Glycyphagus и мучные Tyroglyphus (клещи двух последних видов приходят лишь, извините за выражение, вылизывать дно бокалов, когда Поль-Эмиль уже почти весь высох). На самом деле использованный нами термин «пьянь» недостаточно сильный для этих особей. Мне представляется, например, Serrator necrophagus, посмотрите в бинокулярную лупу, вот он со своей маленькой пилой вместо челюстей. До прибытия домовых и мучных клещей, то есть когда гигроскопическая влага Поля-Эмиля была еще обильна, ему нравилось в ней «барахтаться». Словечко принадлежит Меньену: Serrator necrophagus любит барахтаться в гигроскопической влаге! Это напоминает нам о былых давильщиках винограда, которые залезали по пояс в чан и иногда, по рассказам, теряли равновесие и тонули. Но этот не тонет, он там возится и благоденствует.

В интересующем нас случае все эти пьянчужки вступают уже после своих собратьев из пяти первых звеньев. Поль-Эмиль победоносно прошел испытание прогорклым маслом, плесневелым сыром и растекся темным ликером, на который мы не осмеливались смотреть. Но вообразим, что случай – бывает и такое – выведет пьяниц к виртуозу еще до его полного разжижения: они набросятся на эту винодельню так же рьяно. И посмертный нектар – будь он кислым, газированным и осадочным (как молодые вина), чуть настоявшимся, но не выдержанным или уже выдержанным с ароматом засахаренных фруктов (как зрелые вина), сухим, полусладким, сладким либо результатом благородной гнили (мне кажется, Поль-Эмиль вполне заслуживает этого марочного названая: эдакий сотерн для клещей) – осчастливит всех этих ненасытных гурманов и чревоугодников.

Вообразим, повторю я, что они учуяли добычу до предшествующих звеньев: они так хорошо высушили бы тело Поля-Эмиля, что ткани не успели бы сгнить. Все органы были бы обезвожены, тело превратилось бы в мумию. Поль-Эмиль окрасился бы в коричневые цвета с оранжевым оттенком, но оставался бы узнаваемый, поскольку внешние формы почти не изменились. Он выглядел бы как святой.

Это было бы досадно вдвойне. Прежде всего потому, что, похожий на себя, он сохранил бы все свое уродство. Клещи лишили бы его последнего шанса быть подобным другим. А еще потому, что, усохнув преждевременно, он прожил бы свою смерть так же, как закончил свою жизнь: без знакомств, без посещений. Одиночество и скука. Игра не стоила бы свеч.

К счастью, этого не произошло, и клещи прибыли своевременно. Ваше здоровье!

Он прекращает все. Возвращается домой.

Его прельщала другая жизнь, в которой были бы рестораны, возлюбленные, друзья. Но единственная жизнь, которая польстилась на него, оказалась жизнью один на один с инструментом, и так – до самой смерти.

Нет, так дело не пойдет. Он не согласен.

Дарёй пытается вразумить его. Если правильно раскрутить, эта история может поднять невероятный шум. Ты никогда еще так хорошо не играл, как в тот последний раз. Я удачно распространил слух, что ты был сам сражен этой непомерной красотой. Хоть ты и не хочешь сказать, что тебя выбило, но, думаю, моя ложь не так далека от истины. Поверь мне, Поль-Эмиль, тот катастрофический вечер – настоящее начало твоей карьеры.

Ты отменишь все. Больше никаких концертов, никаких дисков, ничего. Ты продашь все, выручишь что можешь. Кончено.

Дарёй замечает, что все это будет стоить им очень дорого, что страховщики не захотят ничего слышать. Луэ непоколебим. Глух, как Бетховен.

У тебя ничего не останется. Права на пластинки, да и то недолго, а потом – все.

У меня есть где жить. На жизнь мне нужно совсем ничего. Когда мои пластинки уценят, я продам рояль: так можно протянуть лет десять.

Кощунственные слова были произнесены самым спокойным тоном на свете.

Перед такой решимостью Дарёй бессилен: он покидает свое место и эти страницы. В свою очередь оставляет служение Искусству и ищет, куда бы устроиться начальником по подбору кадров.

Полю-Эмилю несложно организовать свою новую жизнь, которую трудно назвать жизнью. Полуфабрикаты для него дороговаты, он учится варить макароны. Выбирается в супермаркет раз в неделю. Он не любит телевидение; экран, купленный Жозефиной, остается черным. Он слушает радио, избегая станций, посвященных ученой музыке, так как боится услышать себя. Довольствуется новостными выпусками, хотя судьбы мира оставляют его глубоко равнодушным, а также передачами, задуманными для смеха и невежественной музыки.

Он не играет на рояле. В тот последний вечер он все высказал; своей игрой, а также захлопыванием крышки и уходом со сцены.

Он все больше времени проводит не в доме, а в сарае, пока погода позволяет.

Первые недели он по привычке еще приносит ноты, долго читает и перечитывает их. Ему приятно воображать, что можно было бы с ними сделать, но он никогда не подвергает их испытанию на клавишах. Так, пусть идеализированно, они обретают в его голове некую форму: он слышит их, и ему не так уж и важно, что они не звучат на «Плейеле», в пустом доме, для отсутствующих слушателей.

Но однажды стерильность такого отношения становится для него очевидной и пугает его. Теперь он приходит в сарай, чтобы ничего там не делать, слушать капли дождя по дранке, музыку вполне самодостаточную. Он покупает маленькую газовую плитку, приноравливается варить макароны в сарае и там же их есть. Эти детские радости смешны, но смеяться над ними некому.

Он гуляет по своему большому саду, подумывает даже выстроить второй сарайчик, который принадлежал бы только ему и был бы его собственным творением. В доме есть инструменты, молоток, пила, гвозди, но он не знает, с чего начать, все время колется и режется, у него ничего не выходит, он оставляет затею. Хотя все представлялось очень простым: были найдены четыре дерева, растущие довольно близко и образующие достаточно ровный четырехугольник, к стволам которых следовало лишь прибить доски. То, что получилось бы у любого в меру ловкого ребенка, ему оказалось не по силам. Его пальцы годились только для одного.

Поль-Эмиль живет в доме, только когда становится очень холодно или дует шквальный ветер. Все больше времени он проводит в сарае, там же и спит. Настоящие обитатели дома – рояль, которому уже нечего сказать, и два слоняющихся призрака, с которыми Поль-Эмиль надеется больше никогда не иметь никаких сношений.

Однажды утром из городка до него доносятся звуки шальной музыки и какие-то объявления. усиленные громкоговорителями. Любопытство и благодать последних дней ласковою лета заставляют его выйти. Он совершенно не представляет себе, что такое распродажа домашних вещей, а тут такая возможность узнать.

Возвращается он не с пустыми руками: приносит нечто чудесное и нечто несуразное. Чудесное – это книга «Птицы в нашем саду». Несуразное – электропианола, из которой – он сразу же это понял – не удастся извлечь ни одного звука: продавец сказал простофиле, что аппарат почти в рабочем состоянии, если только чуть подправить...

Так или иначе, в сарае все равно нет электричества.

Книге Поль-Эмиль обязан своими последними радостями, немой клавиатуре – свершением своей музыкальной жизни.

День за днем, часы, проведенные в саду, озаряются новым знанием: он выучивает названия встречающихся ему птиц. И удивляется, как мог играть такие сложные отрывки, не зная ни длиннохвостой синицы, ни большого нестрого дятла, ни королька.

Он сидит подолгу, неподвижно, как пень, и птицы не боятся его. Он осмеливается с ними говорить. Его дни переполнены.

А когда темнеет или погода не располагает к орнитологии, он остается в своем сарае с беззвучными клавишами.

Он импровизирует. Чужую музыку он уже изучил и больше никому не будет играть. Теперь этой немой клавиатуре он вверяет – «вверять» – это правильное слово, поскольку клавиатура нема, – свою собственную музыку. Любопытствующие, шпионящие, можете подслушивать у моего сарая: вы услышите лишь тук-тук-тук.

Нам ничего не стоит предположить, что эти эфемерные и, более того, неслышимые произведения Луэ – самое лучшее из того, что он когда-либо создал. Что из горнила несравненного исполнительства, где переплавлялись все музыкальные жанры и периоды, отлился несравнимый металл мелодий, которые, сохраняя свою неподражаемую особенность, навевали воспоминания обо всех стилях. Это всего лишь слова, и они достались нам по дешевке. С большей вероятностью мы бы сказали, что эта музыка существовала лишь в безумном сознании несчастного человека, неспособною к жизни; если бы мы услышали ее, она показалась бы нам музыкальный эквивалентом неведомого шедевра Бальзака, эдаким нагромождением бесформенных строчек, какофонией, хаосом.

Зима наконец-то торжествует над нерешительной осенью. Светает с трудом. Идет дождь, по утрам морозно. Непонятно, куда делись птицы; Полю-Эмилю слишком холодно, чтобы их выслеживать, да и им слишком зябко, чтобы сидеть рядом с ним; затвердевшая земля не поддается клювам. Пианисту наконец со всей тщетностью явлена пустота его импровизаций. Отныне он и сам слышит лишь тук-тук-тук немой клавиатуры. Музыка его оставляет. Или увольняет.

Ничего не произошло; в этих тусклых днях не найдется ни одного события – письма, визита, внезапною воспоминания, – которое могло ускорить последнее решение. Так, годами могла бы тянуться его жизнь, если вообще можно назвать это жизнью. Однажды он понимает, что не имеет права на это слово. Все, что позволяло ему искренне верить, что он живет, развеялось. Его будущее ссохлось, как фрукты, которые покупают зелеными, но не съедают, поскольку они, так и не созрев, успели скукожиться. Ему двадцать пять лет. Все кончено.

XVIII. Лаборатория «Фрезениус»

Зачищенный насухо Поль-Эмиль уже не подвластен брожению. Отныне пирующим придется перейти на безводную диету. Но в желающих недостатка нет: жесткокрылые, жуки-кожееды, сверлильщики, мелкие чешуекрылые бабочки. Они принимаются за волосы.

На страницах этой книги мы ни разу не пытались вызвать смех или даже улыбку, подтрунивая над Полем-Эмилем Луэ, великим музыкантом и трогательным персонажем. Ни при жизни, ни с момента смерти он не казался нам гротескным.

Вот почему, описывая скелет, – к состоянию которого он планомерно приближался, – мы не упомянули о растительности. Ибо почти лущеная человеческая голова с истаявшим лицом и редкими пергаментными клочками, на которые храбро набрасываются огневки-аглоссы (с уходом третьего звена удалившиеся, но, похоже, не очень далеко; вот они снова здесь), почти голый череп, где – более или менее на своем месте – все еще держатся пучки волос некогда жившего человека, неминуемо вызывает смех.

Я только что провел эксперимент. Пока мои дети спали со всей энергией, которую подростки способны приложить к этому виду деятельности, я украсил Марию-Луизу париком, поставил ее на стоя, за которым они обычно завтракают. И стал ждать их реакцию.

Реакцией был смех. Все уважение, сметанное с остатками первобытного ужаса, которое обычно вызывает выбеленный череп, вмиг пропало; Мария-Луиза превратилась в клоунессу. Правда, парик, который мне удалось найти, оказался ирландским клетчатым беретом с подшитой синтетической шевелюрой рыжего цвета, что, возможно, и нарушило чистоту эксперимента. Но образ, который являл Поль-Эмиль до того, как его волосам нашлось кулинарное применение, все равно был гротескным: при виде остаточных отростков жизни, отчаянно цепляющихся за голую кость, вспоминались малобюджетные фильмы ужасов или жалкие ухищрения лысого, который пытается скрыть наготу черепа жидкими волосинками, перекинутыми с затылка.

Итак, в результате длительного процесса Поль-Эмиль наконец очистился. Сарай постепенно избавлялся от неприятных запахов: оставался лишь пресноватый затхлый душок, конечно, не дух святости, в котором роза смешивается с ладаном, но запах вполне сносный. Скелет был припорошен пылью, образованной не из частичек кожи, а из экскрементов букашек, яростных полировщиков; эту пыль, стремившуюся собираться в кучки и забиваться во все костные полости и пазухи, вскоре пожрет последнее звено, а именно звено Tenebrio obscurus. Да, Темный хрущак принадлежит к незаметным, но повсеместным особям, вынужденным убирать мусор, устранять грязь и доводить скелет до такого состояния, в котором хотелось бы его увидеть, входя в комнату.

Первый раз Поль-Эмиль Луэ спустился в подвал в день своей смерти.

До этого он зашел в комнату, некогда занимаемую Бюком. В ту самую комнату, где – на сей раз ему удалось выбросить из головы воспоминание о крючке для шляпы.

Поль-Эмиль знает, что в постыдной спешке любовники собирались на скорую руку. Повсюду остались их следы, вещи, эти противные намеки на их существование, которые, к счастью, не испоганили сарай. Так, например, в комнате Бюка: флакон из лаборатории «Фрезениус». Поль-Эмиль знает, на какую полку он был поставлен, и не удивляется, что он все еще там: предмет не первой необходимости, когда сбегаешь как подлый мерзавец.

Выходя, он замечает на полу около большого письменного стола едва початую полулитровую бутылку водки «Выборова»; наверняка волшебное зелье, благодаря которому жизнь негодяя, как по волшебству, преображается и становится автофиктивностью неизвестного гения.

Он внимательно читает, а чтение букв всегда требовало от него усилий, – но не саму инструкцию, а ее краткое содержание, напечатанное на каждой стороне прямоугольной коробочки с флаконом пропофола. Эмульсия для инъекций и перфузий. Он ее выпьет, должна подействовать, особенно вместе с «Выборовой». Соблюдать указанную дозировку. Хранить при температуре не выше 25°С. В доме прохладно. Внимание! После введения препарата не управлять транспортным средством. Прав нет, к тому же он будет мертв: две уважительные причины. Хранить в недоступной для детей месте. Детей тоже нет. Перед употреблением встряхивать. При вскрытии флакона или ампулы строго соблюдать правила асептики. Использовать только в условиях стационаров медучреждений. Название лаборатории Фрезениус Каби.

И фраза приятеля Бюка, анестезиолога: похоже на молоко, но пить невозможно. Однако придется. И в этот момент ему в голову приходит мысль о подвале.

Он долго ищет ключ, наконец вспоминает, что все ключи, которым не нашлось применения, он сложил в один ящик, как только переехал сюда. Многие из них – последние напоминания о дверях, которые они когда-то открывали. В старом доме ключи часто переживают соответствующие им двери. Они как бы вдовцы, думает Поль-Эмиль. На какое-то время он зарывается в металлическую груду, выискивая те, которые по виду напоминали бы подвальный. На кухне производит первый отбор, отметает слишком тонкие, слишком новые, ключи от замков с так называемой повышенной степенью надежности. На какое-то время эта работа его полностью поглощает. Поглощенный этой работой, ведущей к смерти, он забывает о самой смерти.

Поль-Эмиль спускается в подвал с четырьмя ключами-кандидатами. В подвал можно попасть только снаружи. Еще одно холодное утро, мерзкая промозглость, ветреная и сырая.

Он не может подавить в себе чувство гордости, отмечая, что среди четырех отобранных им ключей оказался подходящий. А ведь при жизни говорили, что он непрактичный.

(Практичный, да не очень; придется возвращаться в дом за фонариком.)

Подвал – что расстроило, хотя и не удивило, – был пуст: все бутылки вывезли или, возможно, кузина Фермантана не пила вино. Уже на выходе Поль-Эмиль высветил лучом закуток и на всякий случай заглянул в него.

Счастливое наитие, которое избавило от похода в магазин. В закутке закутка он обнаружил едва различимую (поскольку ее наполовину прикрывала старая газета) единственную бутылку, утаившуюся от наследника.

Выйдя на свет, Поль-Эмиль расшифровывает этикетку. На порченной временем, влажностью и плесенью этикетке можно прочесть название Sauternes, château Sigalas Rabaud, угадать отметку premier cru classé и год 1959. Остальное не разобрать; наверняка: Препарат применяется только в условиях медицинского стационара, назначается врачом, имеющим специальную подготовку по анестезиологии и реаниматологии. Это, так сказать, в виде предположения.

План Поля-Эмиля – план самоубийцы, утратившего надежду и лишенного воображения. Выпить полбутылки вина, чтобы опьянение прибавило решимости и убавило сознательности. Потом проглотить разом пятьдесят миллилитров пропофола. Затем, если действие окажется не молниеносным, допить вино, из горла, как последний обормот. Вкус у пропофола мерзкий, он испортит вкус сотерна, но можно, напротив, надеяться, что вкус сотерна смягчит вкус пропофола. В худшем случае остается еще водка – как контрольный выстрел.

Надо зайти в дом за штопором, а еще задать себе вопрос: сыграем ли мы в последний раз?

Поль-Эмиль чувствует, что в этом жесте есть что-то театральное, последнее прости товарищу по жизни, последняя нота гения – но ведь театр без зрителей... И потом, он питает к этому инструменту смешанные чувства, не понимая, спас тот ему жизнь или сгубил.

Помявшись, Поль-Эмиль все же садится за рояль. Гладит белые клавиши, думая о слоне (эта мысль не оставляет его с самого детства).

Он играет меньше минуты. Он мог бы выбрать сонатину – эдакий ироничный бис, но не выбрал. Он играет, для себя одного, семь последних тактов Тридцать второй сонаты, те самые, которые не доиграл для слушателей на последнем концерте. Он поступает так не из честности по отношению к публике, которая заплатила за свое место, поскольку публика уже ушла домой, ни для себя, готовящегося умереть, ни для рояля, не имеющего ничего, кроме души, которую он, Поль-Эмиль, ему одалживает. Допустим, эти последние такты он посвящает духу Людвига ван Бетховена (1770– 1827), который уже через час будет не намного мертвее, чем он сам.

Ничего не забыть. Взять с собой ключ от дома – пускай думают, что он в отъезде, на гастролях, и полицейские, увидев незакрытую дверь, не вздумают заглянуть внутрь. Флакон анестетическою средства – в карман куртки. Штопор – в другой карман. «Сотерн 1959» он бесцеремонно – разумеется, не зная, что для вин это был феноменальный год, – хватает за горлышко. «Выборову» сует под мышку.

Ему не хватает духу заняться уборкой сарая. Его не очень волнует, что о нем подумают и каким он, видите ли, останется в чужой памяти: фортепианным гением или неопрятным хозяином. Он сделает то, что ему остается сделать, без особою воодушевления, без ностальгии и без какого-либо сожаления о временах, которых себя лишает и которые заранее ненавидел; мысли о том, чтобы выровнять ситуацию, исправить ошибки, изменить подход, ему невыносимы.

На какой-то миг он все же решается – в виде утешения – на легкую символическую месть: лечь, закрыть глаза, расстегнуть штаны и очень сильно подумать о Жозефине. Но едва он успевает себя задействовать, как к образу о Жозефине прибавляется образ крючка для шляп. Поль-Эмиль оставляет затею, застегивается.

И наконец приступает к осуществлению своего плана с такой же уверенностью, с какой исполняя произведение, храня в уме все этапы его развитая. Выпивает половину сотерна, оказывая ему честь пластиковым стаканчиком; ничего не понимая в вине, он только зря переводит пенный продукт: не нюхает букет с ароматом коринфского винограда и цукатов, благоговейно не смакует, долго не ждет неожиданною послевкусия. Сразу переходит к пропофолу, от которого рот искажается в гримасе – до этого мы и не представляли, что Поль-Эмиль может быть безобразнее себя самого. И в конце – как он себе и предрекая – надирается как последний обормот: остатком сотерна, а поверх – водкой.

Вы скажете, что Поль-Эмиль Луэ был всегда одинок? Несомненно. Но именно теперь он испытывает истинное одиночество, какое испытаем и мы, если смерть откажет нам в неожиданности, вероломном ударе или истощенном мозге. Он был бы не менее одинок, если бы любимая женщина держала его за одну руку, дорогой друг – за другую и звенья почитателей толпились у его изголовья. Но истинное одиночество – всеобщее, мы разделяем его с нашими врагами, предками, неандертальцем и, возможно, с забиваемой свиньей. Но мы никогда не задумываемся об этом, а посему несметное множество других одиноких существ не приходят подержать нас за руку.

В грязном сарае – никого; никто не оплачет, никто не узнает! Как говорится, печальный конец, особенно для бутылки сотерна, которая прождала полвека.

Теперь осталось уже недолго.