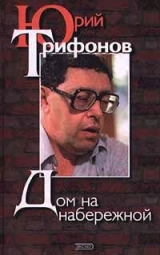

Текст книги "Из дневников и рабочих тетрадей"

Автор книги: Юрий Трифонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

2 ноября – 1938 г

Еще в прошлом году мамочка достала мне справку в «Дом пионеров». Когда она уходила, то отдала ее бабишке. Сегодня, в сентябре, я направился в Дом пионеров. Этот дом был таким интересным, что я готов был ходить туда ежедневно. Сначала я поступил в географический кружок, затем перешел в литературный. Что это за вечера были, когда мы сидели перед большим столом и, обсуждая чей-нибудь рассказ, уносились в своих разговорах в поднебесья. Тут вспоминались имена тысячи писателей начиная от Гомера и кончая Катаевым. Наш руководитель, редактор журнала «Пионер», товарищ Ивантер так интересно объяснял нам ошибки друг друга. Это была действительно школа, у которой многому можно было научиться.

И вот 14 октября я получил плохо по химии! Как раз я должен был итти в Дом пионеров. Ну, бабишка весь день читала мне нотацию, и, конечно, ни о каком литературном кружке не могло быть и речи.

Я решил исправиться и получил хор. В Дом пионеров стал ходить снова и понес туда на просмотр два моих рассказа «Ломоносов» и «Toxoden Platensis». Когда я возвращался домой, бабишка встречала меня насмешливо:

– Литерааатор! – с презрением говорила она. – Писаатель!

Я молчал. Пусть себе говорит что хочет, лишь бы пускала!

Но вот она мне сказала, что я никуда не пойду, если не исправлю химию в четверти на «хорошо». Я сам знал, что это надо, поэтому подучил химию вместе с Ундеем на зубок.

Мария Никифоровна меня как назло не спросила! Следующий раз она меня вызвала!

Вчера бабишка весь день говорила, что я ничего не выучил и обязательно... Я действительно отл. не получил, но получил «хорошо». Сегодня я как раз должен итти в Дом пионеров. Пришел домой, сделал уроки.

Приходит бабушка.

– Ну как химия?

– Хорошо! – отвечаю я.

– Ну я же ведь говорила! – набросилась она на меня.

И пошло, и пошло.

– Но ведь хорошо, не плохо! – пробовал обороняться я.

– Это плохо! Хорошо это плохо!!!!!! – кричала она. – Никуда я тебя не пущу! К чорту! Нечего там прогуливаться и в 12 часов возвращаться домой.

Мне стало так горько. Все свои лучшие рассказы я отдал туда, и теперь они все пропадут. Особенно «Ломоносов», мне мама помогала в свои последние дни! Я помню, я дописывал его, и в это время маму забрали.

– Ну все кончено. Больше писать не буду! – в отчаянии махнул я тогда рукой.

– Ничего! Пиши, у тебя уже хорошо получается! – сказала мне мама.

И теперь все!.. Ничего мне не осталось, один дневник...

Я ушел к себе в комнату, запер дверь и потушил свет. Мне нравилось так сидеть и предаваться счастливым воспоминаниям.

Вдруг бабишка входит и говорит:

– Как я могу тебя пустить? Что ты тут сидишь в темноте?

– Нравится! – буркнул я.

– Нечего бездельничать! Расселся, дверь закрыл!!!

– Ну и тебе что? – возмущаюсь я.

– Ничего.

И она уходит, открыв дверь и зажжа свет.

Я опять потушил лампу.

– Юрка! – кричит она в бешенстве. – Я вовсе не должна поддаваться твоим капризам!

– Какие капризы?

– А вот такие! – и она опять зажигает свет.

– Я потушу! – говорю я.

– Тогда получишь в физиономию!

Что я могу ответить? Ровно ничего!

В одной публикации родственница Ю. В. объясняет, что трения между Юрой и бабушкой происходили от чрезмерной заботы бабушки о здоровье внука. Мотивы комментария понятны и, возможно, заслуживают сочувствия, но надо помнить, что Юрий Трифонов был писателем, писавшим правду и только правду, писателем, в этом стремлении беспощадным прежде всего к себе.

Я помню, как однажды шутливо сказала то же самое: «Писаатель», и как он вдруг побледнел и очень серьезно попросил:

– Никогда не говори так. Никогда!

Да, он уже был писателем даже в детском дневнике, и не нам объяснять за него, что он вкладывал в это понятие, и подчищать его биографию.

Я помню, как пристала к нему, желая узнать его мнение о своей первой книге, и как он долго отнекивался, а потом спросил:

– Ты хочешь с наркозом или без наркоза?

– Без наркоза, – храбро ответила я, уверенная в его любви и, следовательно, снисходительности.

Это было на заре нашего долгого романа году в семьдесят четвертом, и я еще не знала до конца человека, которого любила.

– Ну ладно, давай без наркоза.

Потом пауза.

– Ты хорошо знаешь жизнь.

– Это все? – растерялась я.

– Все.

– Не густо.

– Как есть.

Потом я узнала, что никакой силой нельзя было его заставить сказать о литературе неправду. И, пожалуй, самым большим праздником были для меня его слова: «Продолжай в том же духе».

Речь шла о первых главах моей новой работы.

Многие воспоминатели выдумывают другого человека, и я рада, что сборник воспоминаний о нем тихо скончался вместе с агонизирующим издательством «Советский писатель». Были талантливые и правдивые тексты, но были и совсем другие. Сложность моего положения заключалась в том, что я не могла, не имела права подвергать сомнению «чудные, живые воспоминания» (слова из одного, любимого им, рассказа Хемингуэя). Составляя этот сборник, я поняла старую истину: воспоминания – это не всегда портрет героя, иногда – это портрет автора воспоминаний.

15 ноября – 1938 г

В выходной день, 12-го, мы с Ганькой уговорились поехать на дачу. Еще у Никитских ворот я увидел его из трамвая. Это было удачным совпадением, и дальше мы поехали вместе. Воздух был прекрасный, свежий и чистый. В Бору тихо, народу мало. Река еще не замерзла. Скоро пришел Петух, мы долго валандались во дворе, часа три, болтали, бегали.

– Эй, ребята! – это Вовка Берман. – Идем кататься на лыжах!

– Пошли! – обрадовались мы.

Мы вышли на проселочную дорогу, наполовину засыпанную снегом. Изредка попадались заледенелые лужи, и мы со смехом катались на них.

– Ребя! Вон озеро! – закричал вдруг Вовка, и мы увидали белую полоску, видневшуюся метрах в ста от нас.

Мы припустились и скоро оказались на берегу озера. Лед оказался тонкий и трещал, но мы трое – Ганька, Вовка и я решили добраться до ближних островов.

Петух трусливо остался на берегу.

Лед трещал, но мы шли.

И вот вдруг неожиданно мы очутились все втроем на маленьком острове. Он был так мал, что нам, чтоб не упасть, пришлось уцепиться друг за друга. Мы еле удерживали равновесие. Петух на берегу издавал вопли ужаса. Да мы и сами все похолодели от страха.

Так мы стояли минуты две, судорожно вцепившись в пальто друг друга. Потом Вовка изловчился и перепрыгнул на соседний остров. Тогда дело пошло веселее, и мы перебрались на берег.

– Лыжи! – вдруг воскликнул Ганька.

– А вот и мне! – закричал Вовка, и они начали надевать на ноги доски с проволочными креплениями.

– А мне? – проговорил я, беспомощно оглядываясь кругом.

– Да вот!

– Верно!

Вооружившись лыжами, мы пересекли озеро поперек. Лед подозрительно скрипел и иногда, когда он особенно вдруг сильно начинал трещать, то поневоле содрогаясь, застываешь на месте и, затаив дыхание, ждешь. Но вот и берег. Тут мы поправляем крепление и начинаем новое опасное путешествие вдоль озера... Озеро большое, идем по самой середине. Лед трещит, но мы уже не боимся. Осторожно обходим большую полынью в середине. Петух бежит по берегу и что-то пищит. И вот я вижу Ганька снимает одну лыжу и берет в руку, потом снимает другую и идет по льду ногами. Я тоже снимаю лыжи, и мы втроем бешено носимся по льду, во все стороны несутся нами расчищенные дорожки, и напоследок мы выводим свои инициалы ЮТ СГ и ВБ.

Ганька вдруг гикнул и побежал по озеру. Я последовал его примеру и слышал, как свистит и лопается под моими ногами лед. А когда я поглядел на Ганьку, который мчался мне навстречу, то увидел как выгибается лед, и тут я ощутил по какому тонкому слою мы бегали.

Вдруг – крррач! Мелькнула фигура Вовки, сделавшая огромный прыжок на землю, и зияющая прорубь чернеющая рядом со мной. Не успел я что-нибудь подумать, как услышал такой же треск подо мной, и мои ноги окунулись в воду. Хорошо суша была поблизости, и я выпрыгнул на нее, замочив брюки и ботинки.

И тут упал Ганька. Он проломил лед ногой и упал вперед как ледокол, ломая грудью лед. Он был далеко от берега, но повернулся к нему и бросился к суше разрывая льдины.

Мы окаменели. Наконец, я опомнился и подал ему руку. Он вылез весь мокрый от кальсон до шубы.

Шли домой молча. Ганька молчал, щеки его покрылись красными пятнами. Молча пришли во двор... Ганьку раздели, натерли спиртом и, укрыв одеялом, положили на диван. Мне добрые старики Браудэ[55]55

Старики Браудэ – дед и бабушка П. Р. Рубинштейна (Петуха).

[Закрыть] дали сухие носки и портвейна.Поздно вечером мы возвращались в Москву. Лунный свет играл и искрился на снегу. Снег скрипел под ногами. Я шел и думал о том, что вот у Ганьки, у Петуха и Вовки, у них у всех есть мамы, которые о них заботятся, а у меня – нет. Скрип, сккрип, скккрип...

23 декабря – 1938 г

В школе дела ничего. От Павла последнее время нет никаких писем, а от папы и от мамы – совсем ничего. 12 смотрели «Александр Невский». Ничего. Только мне не понравилось, вернее трудно понять направление боя, лишь видишь сверкают палаши, топоры,,[56]56

нрзб.

[Закрыть] доспехи, а кто побеждает непонятно.В Доме пионеров уже получил постоянный пропуск № 3475. Уже получил задание написать рецензию к «Александру Невскому» и исторический рассказ из Смутного времени.

Однако неожиданно Юра пишет совсем другое.

15 февраля – 1939 г. (подражание Зощенко)

Я, после того, как приехал с дачи, 3 дня лежал – болела поясница, потому что, когда я приложился в Серебряном Бору на одно место, моя несчастная почка оторвалась и где-то в безвоздушном пространстве моего живота путешествует. Ну, лежал я без боли, а как начну с лестницы сходить, кажется мне, будто живот мой наизнанку выворачивают, или кишки краковяк отплясывают. А как лежу, так ничего, и читать можно, и размышлять, и в шахматы играть, и радио слушать.

Ну-с, вот наслаждался я таким образом три дня, а потом – в школу. И вот через несколько дней просыпаюсь я и чую, что болит моя нога в суставе и в том месте, где эта самая нога к брюху прикрепляется. Ну, я того, сего, потихоньку потрогал, как будто ничего. В школу пошел, прямо можно сказать, танталовы муки испытывал все уроки. Через 4 дня и это прошло. Ну как-будто все? Ан нет. Поехали мы на дачу в выходной, в ленинские дни. Солнце, на реке, блестящей как стекло, конькобежцы, лед сверкает, искрится! Все ребята на коньках. И мы не рыжие. Одел и я свои гаги. Катался по всей реке с Ганькой около часа. Потом пришел домой и чувствую, что будто в моих, этих самых кожаных ботинках – там какой-то тарарам преужаснейший. Раздеваюсь и что же, братцы вы мои родненькие, там целая кровавая лужа, а в той луже видна престрашнейшая мозолина. И как это я не заметил, что в евонных ботинках с ранами я шлялся. Доехал, значит, я кое-как до Москвы, ну и промучился порядочно с этими самыми волдырями, ни дна им, ни покрышки. Стали проходить. Вздохнул я свободно, и вдруг глядь, да, кажись, голова болит, ей-богу болит!!! Лег я в кровать, а сам думаю, ну, сердечный, опять скапустился, и правда, оказался грипп. Лежал я до сегодняшнего дня, а сегодня выздоровел и наслаждаюсь здоровой нормальной жизнью. До чего хороша и приятна здоровая жизнь! Постойте, что это у меня в животе колет, а? Ой! Ей! Этот, как его, запор, али катар зачинается! Да и в ухе чтой-то хлюпает! Началось, опять двадцать пять! Снова здорово!

Юрий Валентинович очень любил Зощенко. Любил за глубоко человечный печальный взгляд на несовершенство людей. И еще за то, что он прощал им это. Часто вечерами вслух читал мне его рассказы. Читал замечательно, у него вообще был незаурядный актерский дар. И вот однажды, после зощенковской фразы «Тут у одной зубной врачихи муж помер. А, думает, – ерунда! Потом смотрит – нет, не ерунда», он замолчал. Погодя сказал:

– Вот когда я помру, ты тоже сначала подумаешь, «а, ерунда», потом – нет, не ерунда.

Присказка ему запомнилась, и он еще несколько раз повторял ее, пока я не рассердилась и не попросила больше так не шутить.

Я тогда не знала, что в четырнадцать лет он уже писал рассказ, подражая Зощенко. Теперь знаю; знаю, увы, и что – «не ерунда».

И еще одно горькое знание: может быть, та боль в почке, тот удар от падения на лед, простуда и были в какой-то мере причиной его смерти и болезни. Он умер от рака почки.

Жаль, что в те далекие времена никому не пришло в голову сразу показать его врачу. Он рассказал мне об этом случае задолго до того, как я прочла его дневники. Когда впервые мы почувствовали, что с его здоровьем что-то неладно.

Поздняя горечь.

И осталось от того зимнего вечера только то, как мальчик, в насквозь промокших ботинках, идет по морозу к троллейбусному кругу, а снег скрип...

И еще. Между страницами дневника я нашла маленькое насекомое с крошечной золотистой головкой и овальными перламутровыми крылышками. Оно «прилетело» из немыслимо далеких времен, из жаркого лета, мальчик, писавший дневник, был и бесконечно счастлив и бесконечно несчастен одновременно, слитно – так, что названия глаголу, обозначающему это состояние, я найти не могу...

Если внимательно вчитываться и вдумываться в творчество Юрия Трифонова, то неизбежно натыкаешься на то, что Жан Жионо[57]57

Французский писатель (1895–1970).

[Закрыть] назвал «знаками судьбы».

Я помню, как заплакала, когда Юрий прочел мне последнюю главу романа «Время и место». Она заканчивалась тем, что героя уносят из дома на носилках в больницу, уносят умирать.

Потом по разным причинам Юрий дописал тринадцатую главу, и я подумала, что это плохой знак. Мне казалось, что он не догадывается о моей суеверности, но однажды он сказал: «Куда ни кинь... Если двенадцать, то герой умирает, если не умирает, то – тринадцать. Как это мы с тобой опростоволосились? А?»

По дороге из эвакуации в Москву у Юры украли чемодан, в котором среди прочего, чего не жалко, лежали две заветные тетради – дневники сорокового, сорок первого и сорок второго годов.

Точно так же нечистая сила унесла и две тетрадки дневника Левы Федотова, хранившиеся в письменном столе Ю. В. Я оказалась такой же доверчивой растяпой, как и Юрий. Но я не всегда была такой. Такой сделал меня мой муж.

Он легко отдавал друзьям и почти незнакомым людям ключи от дома, легко делился последним, ничего не жалел и ни о чем не жалел. У него вообще была склонность к нравам общежития, где все общее, где ничто не заперто.

Однажды он научил меня правилу (это свое свойство приписал Желябову[58]58

Один из руководителей организации «Народная воля», боровшейся против царизма. Герой романа Ю. В. Трифонова «Нетерпение».

[Закрыть] ): что бы плохого ни случилось, что бы ни пропало – думать об этом, жалеть только три дня, и точка. Надо сказать, очень полезное правило.

Научил и вот еще чему.

В восьмидесятом осенью мы отдыхали в Пицунде, когда нам сообщили соседи, что квартиру пытались ограбить, воров что-то спугнуло, они убежали, но замки взломаны, и квартира доступна всякому. Я было рванулась к авиакассам, но Юрий объяснил, что до окончания путевки еще десять дней – вот и будем продолжать отдыхать. Что мы и сделали.

Господи, какими же надо быть счастливыми, чтобы...

Теперь я подозреваю, что, может, и не воры то были. И еще раз, уже из-за моей доверчивости, в доме оказался чужой, со всем «ознакомился» и заодно кое-что прихватил для личного, так сказать, пользования. Результатом «ознакомления», в том числе и с личными документами из письменного стола Ю. В., стала книга-хроника его жизни. Ну что ж, книга – дело хорошее. Только вот что странно: вдруг (с начала семидесятых) передвижения Ю. В. по нашей стране, его встречи фиксируются в книге с ошеломляющей точностью. Вот я и ломаю голову, что бы это значило? К каким еще архивам имел или имеет доступ автор? Ведь с Ю. В. он не был даже знаком.

А сейчас дневник.

22 июня – 43 г

Сегодня во вторую годовщину Отечественной войны, мне хочется снова, по старой привычке, начать записывать свои впечатления, свои мысли и наблюдения, как я это делал всегда, до того несчастного дня, когда в Куйбышеве не анекдотные, а самые настоящие «самарские» жулики «женили» мой единственный кожаный чемодан, с которым я ехал в Москву, и где среди чеснока, мыла и штопаных подштанников лежала моя драгоценная, моя ненаглядная, моя незабвенная покойница-тетрадка с дневником. С того проклятого дня я дал себе обет не писать ни слова! (То есть – дневник, конечно, а так-то пиши, пожалуйста!!)

Но очевидно натура у меня такая, обязательно надо потрепаться в тетрадочке. Не вытерпел, как видите – а ведь сколько же...? Раз, два... месяцев терпел! Так же и курить я хотел бросить, знаете, – сразу! Отрубить и все! Тоже хитрый был – думал табак на хлеб у ребят менять. Ну и терпел – почти – что тоже: раз, два... ну да, тоже 7!.. А на восьмой день знакомая одна звонит: «Юра, приходи ко мне, у меня есть для тебя мешок махорки!» У меня аж в глазах потемнело, и ноги подкосились: «Вот, – думаю, – где смерть моя!»

От волненья даже заикаться начал: «Не мо... не мо... не могу... я бросил... вредно ведь!» А она в телефон: «Что? Не слышу!»

«Когда, – говорю, – прийти можно?» «Да завтра после шести заходи!»

«Можно товарища взять, а то я один не донесу?»

Она смеется. Ну с этого дня опять дымить начал. Ладно уж, война кончится, тогда и бросать будем.

Так и писать – не выдержал тоже. Сознаюсь – очень слабовольный я человек, надо крепиться, бороть самого себя, да? Мало ли что надо... мыть рот после еды и изучать диалектический материализм тоже надо...

Начну писать с воспоминаний. Пусть это будут воспоминания о Ташкенте, где я жил ровно один год – с 20 ноября 41 года по 20 ноября 42 года.

В Ташкенте они жили в бараках. Т. А. Словатинская опекала полубезумного А. Сольца, бывшего грозного партийного судью. Теперь судья целыми днями лежал в постели, в несвежем нижнем белье и исписывал листки шифром. Впрочем, об этом можно прочитать в романе «Исчезновение».

В Ташкенте Юрий впервые поцеловал взрослую женщину, вернее, она сама его поцеловала, и на ее губах был вкус баклажана.

В Ташкенте он по десять часов махал молотом и дергал огромную рукоять гвоздильного станка, а свой обед относил домой.

В Ташкенте на рынке к нему пристал старый узбек и клал ему руку на колено, а глаза у него были прозрачными, как у кошки.

В Ташкенте танцевали вечерами под патефон, и Юрий в письмах к матери в лагерь с гордостью давал понять, что он уже взрослый мужчина и кормит семью.

В Ташкенте их, школьников, послали рыть канал.

По ночам в степи свистели сколопендры, по ночам девушек утаскивали в заросли дезертиры, и несчастных «находили потом разодранных как кошек...».[59]59

Из «Времени и места».

[Закрыть]

Он мечтал вырваться из Ташкента. Посылал документы в военное училище, но его с его близорукостью, а главное, с его анкетой не приняли.

В Ташкенте, в Ташкенте...

Я поехала туда году в семьдесят втором писать сценарий по роману тогдашнего Хозяина Узбекистана. Юрий попросил меня обязательно пойти и посмотреть на речку Бозсу, возле которой он жил в эвакуации. Не получилось. Потому что в первый же день в кабинете, увешанном бесценными персидскими коврами, меня принял Хозяин Узбекистана. Он был чрезвычайно любезен.

Болтая о том о сем, мимоходом объяснил, что в моей внешности проглядываются черты согдианской цивилизации (с которой и началась, по его убеждению, вся цивилизация вообще). Он был вкрадчивым, образованным и по-своему красивым.

Предложил мне работать за городом. Я легкомысленно согласилась, но уже в первый день испугалась безмолвного восточного Эдема с невидимыми слугами и высоким забором. Долго рассказывать, как я улизнула из безмолвного рая, как на перекладных добиралась до Ташкента, как встретила человека, который ехал с похорон своей сестры: она сожгла себя заживо во дворе дома-гарема. Дело обычное.

Как мне помог бежать из Ташкента Артур Макаров,[60]60

Писатель, киносценарист.

[Закрыть] как я в метельную ночь вернулась в Москву и Юрий не встретил меня в Домодедове, а ведь это происходило в самый разгар нашего романа! Не встретил потому, что в этот вечер «Спартак» играл с чехами, а он был болельщиком «Спартака», но и чехов любил сильно, поэтому покинуть телевизор ему было просто невозможно.

Как я ввалилась к нему в дом страшно раздосадованная и как потом пили чай и он рассказывал мне о своем Ташкенте, а я о своем, не упомянув ни словом про загородный дом и бегство. Но он догадался, понял, как понимал про все и про всех больше, чем люди понимали себя сами.

Но вернемся в год сорок второй.

Вы знаете, что такое «Народная стройка»? Я думаю, более или менее представляете. А знаете ли вы, что такое «Народная стройка» ирригационного канала в Узбекистане? О да, конечно, скажете – это море людей веселых и загорелых, в красных рубашках и тюбетейках, дружно, с радостью копающих сухую землю и хором поющих песни о том, как на пустынной и бесплодной земле побегут ручейки, потекут реки, как зашумят зелеными листьями пышные леса, как золотом засверкает на полях могучая рожь, как вырастут по берегам рек многолюдные города и как жители этих городов будут с благодарностью вспоминать тысячи и тысячи лет подряд их, самоотверженных тружеников, превративших пустыню в рай земной.

Поковыряв немного землю, они аккуратно складывают лопаты и идут всей коммуной загорать на травке, затем обедают – жирные мясные щи и миска бухарского плова с изюмом, а после обеда – ковыряются в земле и поют до ужина, после которого все тихо и мирно расходятся по своим палаткам спать на портативных койках и видеть во сне будущий рай. Построив канал, они кричат «УРА!» и «Яшасун!» на торжественном пуске воды, позволяют себя снимать во всех видах газетным и кинорепортерам, затем съедают праздничную порцию плова, по розовому от счастья арбузу, выпивают 6 стаканов чая с халвой, садятся в машины и с песнями уезжают по домам.

На творческий конкурс при поступлении в Литературный институт Ю. В. представил переводы из Гете, Гейне, Бехера и Вайнерта, а приняли его за рассказ, который он дал «на всякий случай».

Вот он, этот рассказ, написанный в 1941 году. Начало его потеряно, ведь прошло столько лет: чудо, что он вообще сохранился. Рассказ скорее похож на дневник. Дневник бесконечно одинокого человека.

«– Нно, где мои шкары?! Борька, отдай мои шкары, пасть порву!»

Это язык щипковских подворотен и Даниловского рынка. Но Лашпек вовсе не вор, ему просто нравится эта звонкая тарабарщина, нравится из-за глупого мальчишеского тщеславия, так же как короткие сапоги с брюками навыпуск и пижонская челка на лбу.

Имена других я забыл. Помню какого-то молчаливого студента в очках, который все время кашлял. На крышу его не берут, он не выносит дыма. Еще один, армянин с маленькими курчавыми бачками. Он кажется мне похожим на лорда Гленервана.[61]61

Один из героев Жюля Верна.

[Закрыть] Армянин умеет необыкновенно ругаться, он главный наш остряк. Мы не любим его за жадность. Каждую неделю мать приносит ему аккуратные кулечки с едой и табаком – он ни с кем не делится и тут же все поедает на наших глазах, рассказывая при этом анекдоты и безобразно хохоча с полным ртом.А вот лежит на кровати в углу коренастый, с бритой черной головой, паренек, безусый и еще толстощекий. Лежит и, близоруко щурясь на свет, тянет неуклюже разбухшую цигарку.

Это – я.

Мне еще нет шестнадцати. Я на два-три года моложе всех девятнадцати бойцов третьего взвода комсомольско-молодежной роты пожарной охраны. Но этого, слава богу, никто не знает, кроме меня.

Я служу в роте уже три недели, с середины августа. Это моя первая служба в жизни. Я пришел сюда из девятого класса. Ночью мы дежурим на крыше и тушим, что придется. Днем работаем на дровяном складе – разгружаем пульманы с дровами, или в речном порту, там идет погрузка в вагоны. Иногда, в свободное время, нас подучивают обращению с огнетушителем, рукавом, гидропультом. Мы не регулярная часть, и порядки у нас мало похожи на те строгости военной жизни, о которых мы читали в книгах.

Мы ведем странную жизнь, где все определяется воем сирены, а то прежнее, что составляло нашу старую жизнь: близкие люди, личные интересы, отдых, еда и сон, – все это не имеет теперь ровно никакого веса. Все это, прежде так прочно, точно гвоздями вбитое в нашу жизнь, теперь словно поотрывалось со своих мест и блуждает без всякого равновесия, потеряв свою волю и время. Мы можем спать в середине дня, обедать в полночь и играть в шашки в четвертом часу утра. А жизнь заключена в коротком и грозно-спокойном словце Левитана:[62]62

Юрий Левитан – знаменитый диктор Всесоюзного радио тех лет. «Граждане, воздушная тревога» – так обращался он к москвичам в 1941-м – начале 1942 г., оповещая о приближении вражеских самолетов.

[Закрыть] «Гра...» Окончания фразы мы уже не слышим, мы уже грохочем по лестнице к нашим гидропультам и каскам, к дубовым брезентовым робам...Раз в неделю я забегаю домой, на Калужскую. Сестра смотрит на меня с молчаливым обожанием и очень печально. Обжигаясь, я пью густой чай и торопливо рассказываю про пульманы, про то, как надо сворачивать рукав и открывать крышку уличного водопровода. Бабушка не понимает меня, она только смотрит на меня и невпопад кивает головой. Потом она рассказывает о своих делах, об очередях, о незнакомых и вовсе неинтересных мне людях.

Я никак не могу понять, о чем она говорит. Мне кажется, она сама это плохо понимает и говорит просто, чтоб не молчать. Так несется этот бестолковый разговор, и вот уже мне надо бежать.

Я ухожу из теплой, оранжевой от абажура комнаты, которая уже чем-то пугающе чужда мне. Мне больно смотреть на свою пустую кровать, аккуратно застеленную синим одеялом с ровной складочкой посредине. Но больнее всего, что посещения эти бесполезны и не имеют смысла. Зачем, зачем?.. И все-таки они помогают мне, облегчают – или это кажется только? Ведь они прибавляют и тяжести...

Не знаю. И не хочу об этом думать. Я бегу по улице, торопясь успеть на вечернюю поверку.

Посередине Калужской солдаты торчком вбивают рельсы.

И вот я лежу сейчас на жесткой койке и счастлив, потому что шесть часов я швырял из вагона и таскал на горбе сосновые и березовые пуды, а теперь отдыхаю. Там, на складе, я стараюсь выбирать самые длинные бревна и кидаю их, чуть не надрываясь. Я выискиваю чудовищные чурбаки, ставлю их на попа и нагибаюсь, подставляя плечо. Когда тяжеленная ноша, плавно покачиваясь, взгромождается на меня и тянет к земле, я чувствую, как у меня дрожат колени и хрустит грудь.

И все-таки я тащусь, волоча ноги как пьяный. Я хочу показать свою силу. Зачем я это делаю? Ведь все равно никто не замечает моих чурбаков и надувшихся жил.

Славно после такой работы полежать врастяжку на койке и ничего не делать! Не читать и даже не думать. Проносятся со звоном и заглушенным лязгом трамваи. Далеким шмелем гудит самолет. Это наш. Фрицы заикаются.

Открывается дверь, и в казарму тихо входит долговязый сутулый парень с бледным губастым лицом, распяленным на широких скулах. Это Гудым.

В каждом человеческом общежитии, в любой компании обязательно есть человек, который увеселяет остальных.

Характер такого человека должен быть удобен для шуток и издевательств. Он вспыльчив, недалек и способен на самые неожиданные поступки.

Это человек-развлечение, человек-посмешище.

У нас такой Гудым. Лашпек вдруг просыпается и садится на кровати.

– Гудым! – говорит он хриплым спросонья голосом. – До тебя тут одна девочка приходила.

Гудым вздрагивает и вопросительно смотрит на Лашпека.

– Ну что фары выкатил?

– А какая? С косами? – робко спрашивает Гудым.

– Во-во. Интересовалась, не завелась ли тут у тебя краля.

Гудым густо краснеет и, запинаясь, говорит:

– Ну, а... ты?

– Что, может, врать буду? – грозно рычит Лашпек. – Такую девочку обманываешь, а я, думаешь, врать буду. Все как есть сказал, ребята слышали. Есть, говорю, к сожалению, у него краля. Официантка в столовой. Пять пудов с гаком. Жалко мне вас, говорю, но правда всегда лучше... За тарелку пшена отдался. Может, для вас здоровье берег.

– Ну врешь! – не совсем уверенно смеется Гудым. – Врешь, вижу!

– Да чтоб меня придавило! Да я... Да вот люди слышали!

– Ого... – гудит кто-то с кровати.

Гудым бледнеет, глаза его поистине становятся фарами.

– Что ты наделал... – шепчет он, стискивая кулаки и прижимая их к груди, – зачем же?

Лашпек гогочет, ребята, кто проснулся, тоже смеются. Гудым втягивает голову в плечи, идет к своей койке, падает лицом в подушку. Мне и жалко его, и смешно. Я хочу подойти к нему и сказать, что ребята шутят и это понимать надо. Но тут входит Усачев, командир взвода. Это плотный коротконогий человек с большой головой и тяжелым, массивно круглым, как складская гиря, подбородком. Мы живем с ним, в сущности, дружно, хотя он и покрикивает на нас, любит по-командирски громыхнуть голосом. Усачев пришел к нам из запаса, он служил в пожарниках лет восемь назад, а перед войной работал штамповщиком в какой-то артели.

– Чего ржете? Конюшню устроили, вас так... Кто дежурный?

Кто-то вскакивает, начинает торопливо убирать. Усачев подходит к Гудыму.

– А этот артист что? Что лежите, подушку нюхаете, а?

Гудым встает, мигает красными веками и виновато улыбается.

– Глаз, товарищ Усачев, глаз засорил.

– Что-о? Какой такой глаз? Что за глаз? Осторожнее надо. Или вон очки, как у академика купите, – кивает на студента.

Ребята оживляются: «Эй, академик, фью! Ха-ха!»

Студент, на которого все смотрят, тоже улыбается и бормочет, качая головой: «Эх, Гудым, Гудым...» Потом он начинает кашлять, сгибаясь и разгибаясь на койке, как Ванька-встанька. Заметив меня, Усачев говорит:

– А от вас женщина приходила. Просила, чтоб пришел.

– Когда? Сегодня?

– Сегодня, сегодня. Иди, только до двенадцати будь здесь как пуля. Так оно не дозволено, но чтой-то такое есть... действительно. Так что, иди...

«Чтой-то такое есть».

Я быстро одеваюсь и бегу. На улице пустынно. Сильный ветер ворошит последней опавшей листвой на асфальте. Где-то хлопает выстрел, потом еще два. Далеко. Тревоги не объявлено, наверно, залетел разведчик. А если разведчик – значит и тревога скоро. Я спешу, чтобы успеть вернуться до «Гра...».

Мои тяжелые, подбитые железом, буцы гулко стучат по тротуару. Одинокий этот стук все время где-то сзади меня. Мне чудится... что-то далекое, детское, пахнущее диваном и столовой.

«Тяжелозвонкое скаканье

По потрясенной мостовой...»

Мне хочется обернуться. На миг. Но нет, я бегу, грохочут, разваливаясь и рассыпаясь со звоном, шаги... Какая каменная, какая недобрая тишина на улице.

Тревоги в этот день не было.

Я возвращаюсь в двенадцать часов. Казарма еще не спит. Растопили печку, зажгли лампы – в зале теперь светло, тепло и даже уютно. Усачев в широких синих трусах, босиком расхаживает между кроватями и, хлопая себя по белым ляжкам, рассказывает что-то о бабах. Ребята сидят на койках, слушают с жадностью и дружно хохочут.

Я незаметно вхожу и раздеваюсь. Накрываюсь с головой, чтобы ничего не слышать. Сегодня бабушка и сестра уехали из Москвы. Это называется – эвакуация. Сегодня я простился с ними. Обвалилась последняя тропка к прежней жизни. Мне незачем теперь ходить на Калужскую в пустой дом... Зачем бабушка дала мне шарф, носки? Носки да. А шарф? Зачем мне завязывать горло, если она все равно уехала?

Я стискиваю зубами волосатую складку холодного, пахнущего стиркой и дезинфекцией одеяла. Нет, я не заплачу. Это – чтоб не скрипели зубы. Мне только кажется, что на плечи мне положили огромное полено, оно ломает и гнет меня. Выдержу ли?.. Я один. Мой дом теперь здесь, и это моя кровать.

– ...и, от шельма, говорит солдату-то «а ты наперед хомут поставь, тогда и отворочу...»

– Аааа... гы-гы-гы! – раскатывается под сводами...

Прошла неделя.

Сегодня мой день рождения. Мне исполнилось шестнадцать лет. Каким праздником для меня был этот день раньше! Утром, в беззвучном предрассветном сумраке, чуть только проснувшись, я старался различить на стуле очертания подарков. Я начинал угадывать, что там лежит, и уже не мог заснуть до самого утра. Я строил причудливые планы, рисовал себе самые невероятные натюрморты из своих подарков – какие-то редкие, невиданные книги, сказочные игрушки, альбомы марок, этакие толстенные томы, как собрание сочинений Гоголя, сплошь залепленные марками... Я мог бы встать и подойти к столу, но я лежал, продолжая терзаться любопытством и нетерпением, и фантазировал. Я был хозяином этих тихих рассветных часов и самым могущественным человеком в мире. Я мог загадать все, что угодно... А потом начинался день. Гости с самого утра, толкотня в передней, визг, смех, веселая суетня, и мама в шуршащем кремовом платье, и звуки рояля, и яблочный дух пирога по всей квартире, и опять подарки, которые некогда рассматривать, а к вечеру запах цветов, и последние гости, последний чай, и странная тишина, тихие разговоры за столом, веки, слипающиеся от усталости...

Какая давность! Миф...

Сегодня я знаю об этом дне один. И бабушка с сестрой – где-то там, на Востоке, я даже не знаю где, – вспоминают обо мне сегодня.

Я сижу на крыше. Воздушная тревога объявлена четверть часа назад. После получасовой стрельбы. В кармане у меня лежит плитка шоколада – последний подарок бабушки. Я съем ее сегодня, когда кончится эта карусель.

Сижу в каске, с противогазом на боку и клещами в руках и смотрю в небо из чердачного окошка. В звездном глубоком небе бродят прожектора. Надо мной утихло. Стреляют где-то за Серпуховкой, там, где медленно разгорается зарево пожара. Я давно уже привык к этой картине. Сначала она вызывала во мне интерес, потом я испытал страх, теперь пришло безразличие.

Я думаю не о том, о чем мне следует думать.

Мне кажется вдруг, что я смотрю на самого себя в кино. Эта глупость упорно преследует меня, когда я сижу на крыше в одиночестве. И я перестаю доверяться времени. Я не верю, что три месяца назад, всего три месяца назад, я жил на даче в Серебряном бору. Загорал, часами валялся на песке, а по вечерам ходил на теннисный корт у реки. Я носил белые полотняные брюки и белую сетку-безрукавку. Мне нравилась одна девушка со 120-й дачи, девушка в голубой тюбетейке – ее звали Галя. Мы катались с ней на лодке и говорили о теннисе, о том, что река обмелела, а мне хотелось сказать ей, что она мне нравится, но я все откладывал, а потом началась война, и Галя уехала. Вода в пруду была розовой от заката. Маленькие мгновенные пузырьки появлялись на ней и таяли. Пахло сырым прибрежьем и мокрым камышом. Небо было такое чистое, безоблачное, и мы радовались: значит, завтра будет хорошая погода. Теперь я ненавижу чистое небо и звезды – они означают скверную ночь.

Где-то рядом, наверное с двадцать пятого, рявкает вдруг зенитка. Сейчас же с разных сторон ей отвечает многоголосое блеяние пулеметов. В небе скрещиваются два луча, и мечется над головой гигантский икс. И вот вспыхивает в середине икса малюсенькая, серебристая искомая величина.

Кидаются к ней, как стая гончих, красные и желтые трассирующие пули. Хором отрывисто кашляют десятки зениток. Жвыкают в воздухе, барабанят по крыше осколки зенитных снарядов.

Гулко бухая сапогами по железным листам и пригибаясь, ко мне подбегает Борис Колыванов. Его красивое, напряженно-сосредоточенное лицо озарено слюдяным отсветом прожекторов.

– Вовка, смотри! Зажали, зажали! Сейчас он будет облегчаться.

– Лезь под крышу! Осколки! – я тащу его в окошко.

Свист, грохот. Борьку волной кидает на окно, он коленом ударяет меня по лицу, лезет внутрь. Я помогаю ему и чувствую, как дрожит его рука.

– А, вот она. Где это?

– Где-то возле Ордынки.

– Бочку! Бочку, черти лысые! – кричит кто-то изнутри мезонина. Армянин растерялся и не знает, что делать с огнетушителем.

– А, дура! – Борька вырывает огнетушитель, с силой ударяет его о железное ребро крыши. Дым вырывается из окна мезонина, окутывает нас. Что-то рушится с треском и стеклянным дребезгом.

Через час все кончается. Мезонин затушен, стрельба прекратилась. Мы с Борькой сидим на крыше и ждем объявления отбоя. В воздухе пахнет дымом и горелой толью. Внизу на улице слышны шаги, хруст стекла, чьи-то разговоры. Наверно, патрули или наши, пожарники.

Москва кое-где горит. За Серпуховкой зарево спало, теперь горит правее. Борька считает, что это на Калужской. Может быть, горит мой дом. Мысль эта приходит очень спокойно и почему-то не волнует меня. Мой дом... Пустые темные комнаты. Полки с моими книгами, пыль... Стол с рисунками, альбомом марок. Может быть, все это горит сейчас, и чужие люди в брезентовых робах и армейских касках топчут сапожищами книги, бегают по коридору, матерятся и задыхаются от дыма, пытаясь спасти мои комнаты от огня. Хм, зачем? Кому нужны сейчас эти книги, эти марки?

– Борька, – говорю я, – у меня есть шоколадка, хочешь?

– Давай. Откуда?

– Бабушка оставила, когда уезжала. Я ведь сегодня именинник.

– Да ну! Здорово. Что ж ты молчал? Сколько тебе стукнуло?

– Шестнадцать.

– Значит, ровесники. Толковый шоколад.

Некоторое время мы молча едим раскрошившийся в кармане шоколад, потом Борька говорит:

– А это ведь морские зенитки били. Из Ленинграда привезли. Они на десять километров сажают.

– Вот это да! – я восхищен. – Недаром сегодня мало прорвалось.

Мы жуем шоколад и долго разговариваем о зенитках, прицельном бомбометании и подобных, очень интересующих нас, вещах.

Сентябрь подходит к концу, а я ничего не знаю о маме. Иногда мне становится очень тяжко. Это бывает в перерывах между работой, в минуты одиночества.

И вот, не зная ни нового адреса мамы, ни даже того здорова ли она, я начинаю писать ей письма. Длинные письма, в которых я описываю теперешнюю Москву, свою жизнь, ребят, нашу работу, – все, что окружает меня и кажется мне интересным. Я никогда не любил писать письма. Меня, бывало, силой сажали за стол написать открытку бабушке, уехавшей в Ленинград, или какому-нибудь дяде, который отдыхал в санатории. И вот я пишу по ночам, во время дежурства в казарме, пишу жадно и торопливо эти странные письма без адреса. Никто не знает, чем я занимаюсь в эти дежурства, никто не видел меня с пером в руках – и это хорошо. Мне кажется, они подняли б меня на смех, узнай они только про мое нелепое сочинительство, они б мигом превратили меня в петрушку – вроде Гудыма или Академика. Я-то знаю, как это делается. И тогда – все кончено. Я уже не смогу сесть за бумагу, и не потому, что они залепят меня, сшибут с ног своими остротами, а потому, что я больше не смогу писать о них. Я не смогу писать их такими, какие они есть, я буду слишком их ненавидеть (ведь я не Гудым), чтобы писать правду.

А сейчас... Сейчас я люблю их и распоряжаюсь ими как хочу. И они покорны мне – мои невольные и неуклюжие герои, они разметались на своих койках, раскрыв рты от спертого воздуха: храпят, вздыхают и бормочут со сна; бредят пожарными лестницами, девочками и мамами; и до сих пор еще, наверно, думают во сне, что они спят на своих домашних кроватях и боятся проспать на завод или на лекцию, на урок... Кто-нибудь вдруг начинает ворочаться, привстает на койке и, почесывая грудь, бессмысленными глазами оглядывает казарму, потом хрипло чертыхается и снова бухается в постель, с головой укрывается одеялом. Они так беззащитны передо мной и так понятны, так мучительно, до самого дна, – ведь я так же раскидываюсь во сне, и бормочу те же слова, и так же беспомощно оглядываюсь по сторонам, проснувшись вдруг среди ночи.

Перо дрожит, и слова перескакивают, перегоняют друг друга. Лампочка на проволоке, покрытая сальными мушиными пятнами, то тускнеет, то вспыхивает ярче. Углы зала от этого то приближаются, то уходят в шаткую тьму. Я пишу и листы складываю в тумбочку. Я не знаю, опущу ли я их в почтовый ящик и прочтет ли их когда-нибудь мама.

Беру на себя смелость остановить этот взволнованный, томящий душу рассказ.