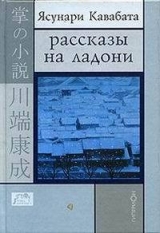

Текст книги "Рассказы на ладони"

Автор книги: Ясунари Кавабата

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)

Сын

Его мать соображала очень неважно.

«Моя мамочка уговаривает меня выйти замуж за одного человека, но только я уже обещала другому. Что мне делать?» – спрашивала Тадзуко у его матери, но та плохо соображала. Наконец, она вроде бы поняла, что речь идёт о её собственном сыне. Но и это не произвело на неё впечатления – отвечала она так: «И что ты волнуешься? Ты ведь спокойно можешь уйти из дому – вот и выйдешь замуж за своего красавца. Знай: у меня были те же самые проблемы, и я приняла неверное решение. Тридцать лет мучилась. Всю жизнь себе порушила».

Тут Тадзуко почему-то подумала, что женщина одобряет их отношения. Покраснев, она спросила: «Правильно ли я поняла, что вы разрешаете вашему Итиро жениться на той, на которой он хочет?»

– Разумеется.

Тадзуко вернулась домой в прекрасном настроении. А Итиро, который подслушивал их разговор, послал ей вдогонку письмо, в котором отказывался от намерения жениться на ней. Он написал, чтобы она выходила замуж за того, за кого ей велят. Конечно же, он не счёл нужным сделать приписку: «И воспитай такого же примерного сына. Как я».

[1926]

Любовное самоубийство

Пришло письмо от мужа. Он разлюбил её и бросил. Первое письмо за два года. Из далёкого города.

«Не давай девочке резиновый мячик. Я слышу, как она стучит им об пол. От этого звука у меня стучит сердце».

Мать отобрала у дочери мячик. Ей было девять лет.

Потом от мужа пришло ещё одно письмо. Оно было отправлено уже из другого города.

«Пусть девочка не носит в школу ботинки. Я слышу, как она топает ими по мостовой. Будто топчет мне сердце».

Вместо ботинок мать дала дочери мягкие матерчатые тапочки. Девочка заплакала и перестала ходить в школу.

Потом пришло ещё одно письмо. Со времени предыдущего послания минул всего месяц, но почерк у мужа стал стариковский.

«Не давай девочке чашку. Когда она скребёт из неё рис, у меня на душе скребут кошки».

Мать стала кормить дочь своими палочками, как если бы той было три годика. Потом она вспомнила время, когда ей действительно было три года, а муж так счастливо играл с ней.

Дочь тихонько пошла к шкафу и достала чашку. Мать выхватила её и разбила вдребезги о камень в саду. Вот от какого звука разбивается сердце её мужа! Она нахмурилась и швырнула свою чашку в камень. Вот от этого звука разбивается его сердце? Мать выкинула обеденный столик в сад. А как насчёт этого звука? Она кинулась к стене дома и стала молотить её кулаками. Потом бросилась плечом на бумажную перегородку – прорвала, словно копьём ударила, упала на пол. Как тебе такой звук?

– Мама, мамочка!

Девочка подбежала к матери в слезах, та стала хлестать её по щекам. Послушай-ка эти звуки!

Эхом прикатилось новое письмо от мужа. Из другого далёкого города.

«Вы не смеете издавать никаких звуков! Вы не смеете хлопать дверями! Вы не смеете открывать окон! Вы не смеете дышать! Вы не смеете заводить часы!»

«Вы, вы, вы…», – шептала жена, роняя слёзы. Потом навсегда перестала издавать звуки. Даже самые тихие. Они с дочерью умерли.

Странно, но муж умер в одной постели с ней.

[1926]

Молитва девственниц

– Видел?

– Видел.

– А ты видел?

– Видел.

Крестьяне собрались на просёлочной дороге. Они пришли с полей, спустились с гор. Лица были нахмурены, все говорили об одном и том же. Уже только по одному тому, что все они вдруг оторвались от своих работ в поле и лесу и собрались здесь по неведомому знаку, можно было предположить, что случилось нечто необычайное. Вид у крестьян был крайне взбудораженный.

Деревня располагалась в котловине. Посередине высился холм. Его огибала река. На вершине холма было кладбище. Крестьяне говорили о том, что каждый из них видел, как белое надгробие покатилось вниз по склону – словно какое-то привидение. Если бы его видели один или два человека, можно было бы счесть это за обман зрения и посмеяться. Однако надгробие видели всё. Так что ни о каком наваждении речи идти не могло. Я смешался с толпой растревоженных крестьян, и мы отправились на кладбище.

Прежде всего мы тщательнейшим образом осмотрели подножие холма и его склоны. Надгробия нигде не было. Потом поднялись к самому кладбищу и стали проверять, все ли надгробия на месте. Ни одна из могил не была потревожена. Крестьяне разволновались ещё больше.

– Ты видел?

– Видел.

– А ты видел?

– Видел.

Вот так, бесконечно повторяя один и тот же вопрос и один и тот же ответ, мы спешно сбежали вниз. Мнения крестьян совпали: это предзнаменование чего-то ужасного. Это чьё-то проклятие – то ли местного бога, то ли какого-то духа, то ли покойника. И нужно устроить моление. И нужно устроить на кладбище обряд изгнания злых духов, чтобы от проклятия избавиться.

Собрали деревенских девушек. Их набралось около двух десятков. Перед наступлением темноты крестьяне окружили их плотным кольцом и отправились к холму. Разумеется, и я присоединился к ним.

В самом центре кладбища девушки построились в ряд, седовласый старец встал перед ними и торжественно произнёс: «О вы, чистые девственницы, смейтесь во весь голос, чтобы Животы надорвались. Смейтесь над тем, кто посылает в нашу Деревню несчастье, смейтесь, смехом своим да изгоните его». И тут старик засмеялся сам: «Ха-ха-ха-ха-ха!» Во всю мочь своих здоровых лёгких девственницы стали вторить ему: «Ха-ха-ха!» Захваченный их громогласием, я вдруг тоже присоединился к взрывам хохота, катившегося по склону. «Ха-ха-ха-ха-ха!»

Кто-то из деревенских собрал сухой травы с ветками и запалил костёр. Девушки закружились вокруг адских языков пламени, попадали на землю. Они держались руками за животы, волосы – распущены. Слёзы, выступившие после первых раскатов хохота, высохли, глаза таинственно засверкали. Я подумал, что следовавшие один за другим страшные раскаты могут стереть эту землю в прах. Неистовый танец, белый оскал звериных зубов. Какая страшная дикарская пляска!

Сердца людей, которые хохотали не на жизнь, а на смерть, теперь сияли небесным светом. Вдруг я замолк. Я стоял на коленях перед могильным камнем, освещаемым языками яркого пламени.

– Боги, я чист!

Это был рыдающий от смеха голос, исходивший откуда-то – из места, названия которого я не знал. Крестьяне смеялись вместе с девушками, их хохот накрыл собой весь холм.

– Ха-ха-ха-ха-ха!

Вот девушка уронила гребень. Кто-то втоптал его в землю. С ещё одной свалился пояс, другая запуталась в нём и упала. Огонь перекинулся на него.

[1926]

Катафалк

«Ну что, сестрица? Не знаю уж, зачем я это делаю, но только довожу до твоего сведения, что перестал считать тебя своей женой. Допускаю – моё обращение покажется тебе странным. Ведь, наверное, и ты знаешь, что моя настоящая сестра умерла. И хоть лично я не говорил тебе о её смерти, но ты должна была хоть как-то почувствовать, что потеряла дорогого когда-то человека. Перед самой смертью она ездила к тебе. Вообще-то, это ты должна была поехать к ней. Она знала, что смерть близко, и известила тебя, что хочет повстречаться. Но ты не поехала. Ты знала, что она всё время лежит и умрёт скоро – всё, не будет её… И всё равно не поехала. Это очень нехорошо с твоей стороны. Не ты к ней поехала, а она к тебе. Показывать свой характер перед тем, кто находится на пороге смерти, – это позор. Запомни это. Запомни, что покойница хотела увидеть тебя, а ты к ней не поехала. Если хочешь, чтобы тебя любили, люби и ты. А если в тебе одна злоба – злобой же и вернётся.

Ты всегда была жестокосердна. Ты как будто забыла, что тебе тоже суждено умереть. Вообще-то, я хотел написать тебе о том, что случилось во время похорон. Но перед этим поведаю ещё об одном любопытном деле. Когда сестра умерла, я тут же стал искать её фотографию – чтобы поставить на алтарь. Из недавних нашёл только такую, где вы с ней вдвоём. Все говорили, что нужно тебя от этой фотографии отрезать, но я настаивал, чтобы на могилу поставили фотографию, как она есть. Говорил, что если фотографию разрезать, в рамку её вставлять будет не с руки. В общем, решили тебя на этой фотографии траурной лентой скрыть. Сделали всё аккуратно – чтобы никто не догадался, что под лентой кто-то там ещё есть. Можно истолковать всё это и по-хорошему. Ты ведь знала сестру такой, какая она и есть на этой фотографии. Вот и получается, что будто бы ты тоже на похороны пришла. Раз уж вы такой крепкой связью связаны. Даже родители про свою нелюбовь к тебе позабыли. Надо, говорят, чтобы вместе были. Но сам я по-другому думаю. Лучше бы по отдельности. Потому что в жизни вы порознь были. Это простое соображение, но оно самое сильное. Именно поэтому я думаю, что умереть для неё было правильно.

Ну, а теперь о том, что случилось в день похорон. Ты, наверное, помнишь, что по пути к крематорию проезжаешь под мостом. Так вот, подъезжает катафалк к мосту – тут из соседних автомобилей люди из похоронной конторы повыскакивали, к катафалку бросились – гроб под мостом не пролазит. И тут на мосту поезд загрохотал. Я вверх посмотрел, в окне поезда твоё лицо увидел. Ты про похороны не знала, но что-то, видно, всё равно почувствовала. И отошёл твой поезд от станции N 14-го марта в 16:13.

Я сообщаю тебе всё это вовсе не только потому, чтобы сказать, как я тебя ненавижу. Не хочу сказать, чтобы ты позабыла и ту фотографию на алтаре, и ту любовь, что связывала вас когда-то с сестрой. Не хочу сказать тебе, чтобы ты отправилась на могилу. Мне показалось это настолько смешным – люди льют слёзы перед той самой фотографией, кланяются тебе, жгут благовония возносят молитвы… И не знают, что под лентой – ты. Вот и получается: люди думают, что покойнику почтение оказывают, а выходит – ещё живому. Думают, что с живым разговаривают, а он – уже наполовину покойник. Ты из своего поезда только автомобили и увидела. А это похоронная процессия была».

[1926]

Воробьиное сватовство

Он вдруг оценил по достоинству красоту жертвенного акта, когда преподносишь всего себя кому-то другому. И это был он, он, который уже так привык к уютному одиночеству. Он уяснил, что в жертвенности заключено благородство. Он почувствовал удовлетворение от того, что является всего лишь зёрнышком, предназначение которого – передать из прошлого в будущее жизнь того, кого мы называем человеком. Он был полностью согласен с тем, что принадлежность к человечеству мало в чём по своей сути отличается от принадлежности к минералам и растениям в том смысле, что ты – лишь сучок в борту корабля Жизни, который обречён на плавание в океане Космоса, и твоё бытие ничуть не ценнее бытия других животных и растений.

– Ну как?

Его старшая двоюродная сестра раскрутила серебряную монетку на туалетном столике. Потом прижала ладонью, серьёзно взглянула на брата. Он остановил свой меланхоличный взгляд на её белой руке. Потом радостно воскликнул: «Пусть будет "орёл"!»

– «Орёл»? Только мы с тобой должны сначала решить, что этот «орёл» будет значить. Ну, например, что ты на ней женишься. Или, наоборот, не женишься.

– Женюсь!

– Ну вот, «решка»…

– Неужели?

– Только это и скажешь?

Брат с сестрой рассмеялись. Сестра бросила на пол фотографию его девушки и вышла из комнаты. Сестра была женщиной смешливой. Её чистый смех доносился до него ещё долго. Заслышав его, все мужчины начинали ревновать её.

Он поднял фотографию. Хорошо было бы на ней жениться, раз они так любят друг друга. А ведь сколько ещё в Японии девушек, за которых их судьбу решают отцы и старшие братья! Девушка была прекрасна. Вот только сам он был отвратителен и потерян – он открыл в себе такое, на что и смотреть было противно.

«Когда принимаешь решение, на ком тебе жениться, в любом случае это лотерея. Можно и монетку бросить». Когда сестра сказала это ему, он испытал высокую радость: монетка под её белой ладонью решит его судьбу. Но теперь он понял, что сестра просто дурачила его. Взгляд упал на пруд возле веранды. Он решил попросить у воды показать ему лицо той, что станет его женой, если, конечно, ему не суждено взять в жёны ту девушку на фотографии. Он верил: человек способен видеть сквозь пространство и время. Настолько он был одинок.

Он уставился в воду. И тут в поле его зрения упал коричневый комок, подброшенный ему Богом. Это сорвались с крыши два воробья, сцепившихся в любовном порыве. Они коснулись крылышками воды и разлетелись. Он понял это божественное откровение. «Вот оно что», – прошептал он.

Рябь успокоилась. Он продолжал смотреть на воду. Его сердце стало таким же зеркально гладким, как эта вода. В нём ясно отразился воробышек. Он чирикал. Смысл его чириканья сводился к следующему: «Ты настолько потерян, что покажи я тебе лицо той, кому назначено быть твоей женой в этой жизни, ты вряд ли поверишь. Покажу-ка я тебе ту, которая станет твоей супругой в жизни будущей».

Он сказал птичке: «Спасибо тебе! Если мне суждено переродиться воробьём и взять тебя в жёны, тогда я женюсь на этой Девушке в жизни нынешней. Тот, кому довелось увидеть будущее, не должен бояться настоящего. Спасибо тебе, моя жена из будущего, что ты стала моей свахой».

Посмотрев просветлевшим взглядом на фотографию, он ощутил величие Бога.

[1926]

Бог есть!

Наступил вечер. Его поразила звезда над горой – будто с наступлением темноты зажёгся газовый фонарь. Такую яркую звезду он видел впервые. Под её светом сильнее чувствовался ночной холод. Он бежал обратно в гостиницу, ощущая себя лисой. Под его ногами стелилась дорожка, посыпанная белой галькой. Ветер не тревожил опавшие листья.

Он вбежал в баню, плюхнулся в бассейн с горячей водой. Когда провёл мочалкой по щеке, ему показалось, что ледяная звезда скатилась с лица.

– Холодно стало. На Новый год тоже здесь останетесь?

Он поднял голову. Это был птичник, который захаживал в гостиницу.

– Нет, думаю теперь через горы на юг податься.

– Вот это хорошо. Несколько лет назад мы на юг ездили. В Минамияма. Когда зима настаёт, мне туда обратно хочется.

При разговоре птичник не смотрел на собеседника. Постоялец метнул на него вороватый взгляд. Тот был занят каким-то странным делом. Он стоял на коленях в воде, протянув руки к жене, которая сидела на бортике бассейна. Он мыл ей грудь. Она же подалась вперёд – будто собиралась накормить мужа своим молоком. Болезненная и худосочная, груди маленькие, словно белые чашечки для сакэ. Тело у неё никогда не станет по-женски округлым, не потеряет девичьей угловатой чистоты. Гибкое тело – словно стебель, поддерживающий цветок.

– На юге хорошо. Вы ведь в Минамияма первый раз будете?

– Да нет. Лет пять назад уже ездил туда.

– Правда?

Поддерживая одной рукой жену за спину, птичник смывал мыльную пену с её груди.

– Там ещё дед один парализованный был. В чайном домике. Интересно, жив он ещё?

Сказав так, он ощутил неловкость. Ведь и жена птичника тоже, похоже, была наполовину парализованной.

– Дед? В чайном домике? Кто бы это мог быть?

Птичник взглянул на него через плечо. Жена спокойно сказала: «Этот дед умер года три назад».

– Вот ведь как…

Теперь он впервые увидел лицо женщины. И тут же отвёл глаза, откинулся, закрыл лицо полотенцем.

Он узнал её. Ему захотелось раствориться в клубах пара, поднимавшихся из бассейна. Ему стало стыдно за свою наготу. Пять лет назад он жестоко обидел её. Всё это время совесть мучила его. И всё это время он желал её. И вот надо же – встретить её здесь… Жестоко. Ему стало трудно дышать, он снял полотенце с лица.

Птичник больше не обращал на него внимания. Он поднялся из воды, зашёл к жене со спины. «А теперь мы с тобой окунёмся разочек».

Жена чуть развела острые локти в стороны. Птичник просунул руки подмышками и легко поднял её. Она собралась в комок, словно кошка. Волны, образовавшиеся при её погружении в воду, ласково коснулись подбородка постояльца.

Птичник тоже опустился в бассейн, стал шумно плескать водой на свою плешивую голову. Постоялец внимательно наблюдал за женщиной. Она нахмурилась, плотно закрыла глаза, будто бы вода в бассейне жгла ей кожу. Её волосы, которым он поразился ещё пять лет назад, сами собой распустились под собственной благородной тяжестью.

Бассейн был таким большим, что в нём можно было плавать. Она же сидела в воде неподвижно и ни на кого не обращала внимания. Он безмолвно просил у неё прощения. Просил горячо – будто молился. Может быть, болезнь поразила её в наказание за его грех? Белизна её поникшего тела говорила ему о том, что она стала несчастной из-за него.

Постояльцы гостиницы часто судачили о том, как трогательно заботится птичник о своей жене. Её болезнь была для него своего рода поэтическим вдохновением, которое заставляло этого сорокалетнего мужчину каждый день взваливать на себя жену и нести её купать. Однако обычно он отправлялся не в гостиницу, а в деревенскую баню, и потому наш постоялец не имел возможности увидеть её лицом к лицу.

Совершенно не замечая присутствия других людей, птичник поднялся из бассейна и стал расправлять одежду жены. Тщательно разложив на бортике нижнее бельё и кимоно, он поднял её из воды. Птичник обхватил её сзади, а она снова, словно кошка, собралась в комок. Её круглые колени заставляли вспомнить про опаловый камень в перстне. Муж усадил её на кимоно, пальцем поднял её подбородок, вытер шею, расчесал волосы. Потом стал одевать – словно окружая пестик лепестками.

Когда пояс был завязан, муж бережно вскинул её на спину и двинулся в обратный путь берегом реки. Луна освещала их своим мутным светом. Он обнимал жену, некрасиво заведя руки за спину. Её ступни были меньше закрывших их ладоней.

Когда они ушли, постоялец заплакал. Его слёзы капали в горячую воду. Сами собой губы его произнесли: «Бог есть!»

Он понял, что ошибался, когда взваливал на себя вину за её несчастье. Он понял, что переоценил свои силы. Он понял, что человек не может сделать другого несчастным. Он понял, что ему не нужно было просить у неё прощения. Он понял, какое это высокомерие – полагать, что обидчик – сильнее обиженного. Он понял, что человек не может обидеть человека.

– О Боже, я проиграл Тебе!

Он слушал, как струится река, и этот звук заставлял его течь вместе с ней.

[1926]

Счастье

«Дорогая сестра! Извини, что так долго не писал тебе. Надеюсь, у тебя всё в порядке. В твоей Японии тоже, наверное, страшно холодно. У нас в Маньчжурии каждый день стоят морозы – градусов двадцать или даже больше. Окна – в ледяных узорах. Ты меня знаешь – я же здоровый, но и у меня потрескалась кожа на руках, пальцы ног – обморожены. Ковыляю. Удивляться нечему. Встаю в пять, варю рис, похлёбку, кипячу воду. Завтрак подаю в шесть. Потом мою посуду. Холодной водой. Уроки начинаются в девять, но до половины девятого я занимаюсь домашними делами. Самое противное – убирать дом и мыть уборную. Конечно же, холодной водой.

Уроки кончаются в пол-третьего или в три. Если не успеваю вернуться через полчаса домой, за ужином меня ругают. Вернулся – снова уборка, коли дрова на завтра. Когда поднимается метель, ничего не видать. Руки и ноги ноют от холода. Снег задувает за воротник. Из трещин на коже сочится кровь, плачу. Потом готовлю ужин. Ужинаем в пять, потом убираю со стола. Потом смотрю за Сабуро, пока он не заснёт. Учиться некогда.

По воскресеньям стираюсь в холодной воде – рубашки, брюки, иногда отцовские носки и перчатки. Если остаётся время, сижу с Сабуро. Вот так. Деньги на книжки и тетрадки двадцать раз просить надо. Ругаются-ругаются, потом дадут. Только всё равно этого не хватает, учителя сердятся. Учиться стал плохо и как-то ослаб.

И на Новый год – одна работа. Родители ели очень вкусно, а мне дали только один мандарин. И на том спасибо. Второго января у меня подгорел рис. Отец мне влепил такую оплеуху, что у меня искры из глаз посыпались. И даже сейчас голова иногда ужасно болеть начинает.

Вот уже десять проклятых лет прошло с тех пор, как этот чёртов отец забрал меня от бабушки с дедушкой и привёз в эту холоднющую Маньчжурию. Мне тогда шесть лет было. Отчего я таким несчастным родился? Каждый день меня колотят, словно скотину. А что я им плохого сделал? А мать только и делает, что придирается.

Но ничего, через месяц закончу шестой класс и уйду из этого проклятого дома. Поеду в Осака, поступлю на фирму, стану учиться "на отлично" в вечерней школе.

И ты, Катико, тоже будь здорова. Передавай привет бабушке с дедушкой. До свидания».

Катико сидела смирно, пока он читал это письмо, которое ему удалось вырвать из её рук.

– Да они из мальчика домработницу сделали! Неужели они так над мальчишкой измываются?

– Даже взрослый такого не выдержит.

– Да, даже взрослый, – повторил он за ней, вложив в эти слова всё своё сочувствие. – А тебе в Маньчжурии так же доставалось?

– Ещё хуже.

Теперь он впервые по-настоящему понял, почему Катико сбежала из Маньчжурии в Японию, когда ей было всего тринадцать лет. А до этого просто удивлялся её смелости.

– И что ты теперь собираешься делать с ним?

– Отдам в школу. Отдам в школу, чего бы это мне ни стоило.

– Тогда следует сейчас же послать ему денег на билет.

– Не годится. Его тут же снимут с поезда. А если не снимут, так на корабле уже точно поймают. Отец хочет продать его этой весной, когда кончится учебный год. Мне мачеха каждый день тоже говорила: продам тебя, обязательно продам. Когда его продадут, тогда выкуплю его.

– Как же ты узнаешь, где он? Продадут его – и всё, пропал в этой Маньчжурии.

– А больше ничего не придумаешь. Если его по дороге схватят и вернут домой, они же убьют его.

Катико опустила голову.

Катико ухаживала за этим мужчиной уже год. Он был болен. Уже целый год она была с ним, заботилась. Он начинал ощущать, что не может расстаться с ней. Люди же говорили, что он, человек женатый, разрушит ей жизнь. Мол, уж слишком сильно он её любит. Но он решил – пусть будет как будет. И вот теперь это письмо. Оно заставило его похолодеть. Как он смеет предлагать ей несчастное будущее, ей, которая сбежала от жизни ещё более ужасной, чем та, о которой говорил её брат? И здесь никакая любовь не была оправданием. Он поднялся над своей болью и принял решение. Он отправится в Маньчжурию. Он вырвет её брата из рук мачехи. Потом устроит его учиться.

Он ощутил себя счастливым. Если он станет помогать мальчику, будет возможность время от времени видеть Катико. А сделать мальчика счастливым – в его силах. А сделать счастливым хоть одного человека – значит сделать счастливым себя.

[1926]