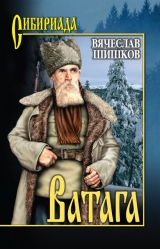

Текст книги "Ватага (сборник)"

Автор книги: Вячеслав Шишков

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)

XXIX

Глуповато улыбаясь, Тимоха бьет сполох. Колокол гудит, колокол один за другим упруго отбрасывает звенящие удары, торопливо гонит их во все стороны и медным горохом дробно рассыпает по тайге. На краю деревни горела изба Устина.

– Тащи, ребята, топоры! – пьяно шумел народ.

– Топоры-ы-ы…

– Сади бревном…

– Бревно! Бревно-о-о…

Обабок охрипшим голосом кричал:

– Где дедка Устин?.. Где он?.. – и лез в огонь.

Его схватывали и отбрасывали прочь.

– Ай-ха!.. – гремел Обабок и снова лез.

Но избенка уж догорала.

А Устин в это время был в часовне. Он стоял перед иконой и молился.

– Матушка, помоги… Заступница, помоги…

Много лет старому Устину, а никогда так не плакал.

Хоть и раньше не вовсе ладно жили мужики, однако такой черной беды сроду не было. Господи, до чего дожил Устин, мужичий дед, мужичий поп и советчик! Кто за деревню будет Богу ответ держать? Он, Устин…

– Заступница, отведи грозу… Иверская наша помощница…

Настали, знать, последние времена. Колесом пошла деревня. Пойло окаянное, винище всему голова. Хоть густа тайга, бездорожна, а прикатилось-таки это лешево пойло и сюда, одурманило мужичьи башки, душу очернило, сердце опоило зельем. А солнышка-то нет, темно.

И Устин падает ниц и, плача, долго лежит так, громко печалуясь Богородице:

– Утихомирь, возвороти мужиков. Постарайся гля миру, гля руськова… Не подымусь, покуль не тово, не этово… Ежели ты, пресвятая, о нас не похлопочешь, кто ж тогда? Ну, кто?.. Ты только подумай, владычица… Утулима Божжа Мать…

Много Устин чувствует своим мужичьим сердцем, но словами душа его бедна.

А Тимоха яро бьет тут же, за стеною, в колокол. Колокол гудит, шумит пьяная толпа у потухшего пожара, и, слыша все это, старый Устин, весь просветленный, снова начинает со всей страстью и упованием молиться.

Слышит Устин: придвинулся к часовне рев, а Тимохин колокол умолк.

– Эй, выходи-ко ты… Эй, Устин?!

– Вылазь!..

– А-а-а… Деревню поджигать?!

Вышел к ним Устин твердо. Остановился на крылечке, одернув рубаху, ворот оправил, боднул головой и строго кашлянул.

– Ты… ты… тьфу!.. Кабы деревня-то пластать-тать-тать… Старый ты черт!.. – все враз орут пьяными глотками. Много мужиков.

Устин силится перекричать толпу, но голос его тонет в общем реве.

– Тащи его за бороду… Дуй его!..

– А-а-а? Жечь?!

Устин вскидывает вверх руки, и над толпой взвивается его резкий голос.

Мужики, постепенно смолкая, плотней стали облегать крыльцо, тяжело сопя и грозя глазами.

– Ах вы непутевые… – начал Устин, и не понять было: улыбка ль по его лицу скользит, или он собирается заплакать. – Вы чего ж это, робяты, надумали, а? Куда бузуев дели, где они, а?! – весь дергаясь, выкрикивал Устин, притопывая враз обеими ногами и встряхивая головой, будто собираясь клюнуть стоявшего перед ним Обабка. – За винище руки кровью замарали… Тьфу!.. А Бог-то где у вас? А? Правда-то?

– Мы их в волость…

– В волость?.. Эй, Окентий! – окликнул Устин Кешку. – Ты чего молчишь? Где бузуи?..

– Я ни при чем… – бормотал Кешка, то нахлобучивая, то приподымая картуз, – как мир… его дело…

– Они нам поперек горла стали… – оживились мужики. – Они пакостники, они парня ножом, они коров перерезали… Они…

– Врете!.. – вдруг вынырнула из толпы Варька. – А вот кто коров-то кончил… вот!.. – ткнула пальцем на Сеньку. – Чего бельмы-то пялишь?! Признавайся!

Тот, растопырив руки и весь пригнувшись к земле, коршуном к Варьке кинулся. Та в часовню.

– Бей! На, бей, живорез!..

– Куда прешь? Не видишь?! – сбросив с крыльца Сеньку Козыря, взмахнул грузным кулаком каморщик Кешка.

– Ведут, ведут… Эвона!.. – удивленно и громко заорали сзади.

И всей деревней побежали за околицу, навстречу показавшейся толпе.

Только дед Устин кой с кем остался и с высокого крыльца часовни, прищурив глаза, всматривался вдаль.

Наступил вечер.

XXX

Тихо плетется в гору рыжая кобылка, надсадисто: в телеге трое. Невеселы идут по бокам телеги люди.

– Образумься, Аннушка… Дитятко… – говорит осунувшийся Пров.

– Подай мне Андрюшу, – тихо вскрикивает прикрученная к телеге Анна.

– Я здесь, Анна… С тобой…

– Уйди!..

Андрей-политик, путаясь в армяке Прова, идет возле Анны и гладит ей волосы. Но та мотает головой и самое обидное слово силится крикнуть, но слово это забыто.

Возле Анны, поджав руками живот, сидит Антон. Выражение лица детское, удивленное: глаза целуют каждого и каждого благодарят.

Ванька Свистопляс, причмокивая, правит лошадью. Запухшая нога его вытянута вдоль телеги, а левая рука нет-нет да и пощупает больное ухо. Он, как волк, исподлобья озирается на Крысана, глаза бегают и боязливо ширятся на показавшуюся из деревни толпу.

– Анна… – уж который раз подавленным голосом начинает Андрей. Иссиня-бледное лицо его подергивается, на правом виске прыгает живчик, упорный взгляд прикован к Анне. В его глазах появилось что-то новое, пугающее. Когда он переводит их на Прова, тот отворачивается, шумно вздыхает и никнет головой.

Братаны Власовы тоже здесь. Только бывшего каторжника Науменко нет – убежал, и нет Тюли с Лехманом.

Но Крысан, как наяву, видит старого бродягу. На Анну взгляд направит – не Анна: Лехман лежит и хрипло кричит несуразное; взглянет на Антона – Лехман сидит раскачиваясь; зажмурится – вновь Лехмана видит, его мертвые глаза, его раскрытый беззубый рот, его простреленную залитую кровью грудь.

И уж нет в Крысане злобы, не ходят за щеками желваки, глаза погасли, пересохший рот открыт. Он весь обвис, осел, покривился, еле ноги тащит, вздымая пыль.

– Плохо вам будет, – говорит Андрей.

– А ты как-нибудь, Андрей Митрич… тово… заступись… – просят мужики, – знамо, спьяну…

– Спьяну? Не в этом дело…

И мужики опять идут молча и тяжело сопят.

До деревни с версту осталось. Как спустились с горки, скрылась приближающаяся толпа, в зеленых потонула кустах.

– Тятенька, где ты? – тихо зовет Анна. – Развяжи меня, тятенька…

Но Пров едва понимает, что говорит дочь. Он вопросительно смотрит на мужиков, с ними взором советуется:

– Да, до-о-ченька, да потерпи…

А сам о надвигающейся и уже нависшей туче думает. Не о Лехмане, брошенном в тайге, не о пьяной сходке мужиков, не о зарезанных своих коровах, не о тюрьме, не о каторге – о жизни своей думает Пров: рехнулась дочь ума, кончилась и его, Прова, жизнь. Пропадай пропадом все: и Матрена, и хозяйство, и хромой сивый мерин, и деревня, и тайга, и белый свет, в могилу бы скорей, в домовину бы скорей, под крест лечь…

– Тятенька…

Пров не слышит: высокой стеной скорбь его окружила, как ночь среди бела дня, окутала. Но где-то огонек дрожит: может, оклемается, может, придет в себя Анна. А эти двое – пусть живут, мир бродяг приютит, пусть только помалкивают, а старика того убиенного погребению всей деревней предадут, – что ж, дело Божье, суд Божий. Мир смолчит, сору не вынесет: друг за дружку ответ держать будут, порука круговая. Андрея можно упросить, поклониться ему: голова у него не мужиковская, научит…

– Ну, ну… – вслух роняет Пров и уже веселей поглядывает на кудрявую возле часовни рощу.

По дороге от деревни мужик скачет. По дороге от деревни впереди всех Матрена бежит, за ней ребята, за ними толпа с горы спускается.

XXXI

Подвыпившая Даша в ногах валялась у Устина:

– Дедушка ты мой светлый… Ослобони мою душеньку… С панталыку я сшиблась, дедушка…

– Никто, как Бог…

А уж толпа вливалась в деревню. Все, кто оставался с Устином, поспешили навстречу.

Даша ничего не видела, кроме добрых глаз Устина.

– Судите меня, люди добрые… я, потаскуха, с Бородулиным жила… Солдатка я… воровка я… – она громко сморкалась, утирала слезы и, ползая, хваталась за Устиновы босые ноги. Устин приседал, удерживая равновесие, и, весь нахохлившись, скрипел своим стариковским, с огоньком, голосом:

– Совесть, мать, забыла… Бесстыжая ты…

– У Бородулина деньги я украла… А не бузуи… Ох, светы мои…

Устин гневно всплеснул руками:

– Ведь ты… Черт ты… Ведь бузуев-то… Ах ты ведьма!..

– Хорошень меня… Задави… Убей…

Вдруг, испугав Устина, Даша взвизгнула и бросилась к подъехавшей телеге:

– Аннушка! Девонька!..

– Тпру! – пробасил Обабок. – Приехали…

– Молись, ребята, Богу, – выдвигаясь из вновь выросшей толпы, проговорил какой-то старик.

– Чего – Богу… Айда домой, – сказал Пров. – Понужай, Матрен, кобылу-то.

– Стойте! – крикнул Устин с крыльца часовни и сердито одернул рубаху.

А тем временем Анну сняли с телеги, напоили холодной водой. Она всем улыбалась и что-то говорила торопливым, не своим голосом, проглатывая слова.

К дому повели ее.

– Стой, Пров! Вернись!..

– Я чичас приду, Устин… Ишь, дочерь-то…

– Стой ты… До-о-о-черь… А где еще двое, где они?.. – И Устин мотнул рукой на Антона с Ванькой.

Даша к Устину, к Прову, к Андрею лезла, что-то выкрикивала и голосила, но ее оттирала толпа.

– Куда старика дели? Где еще молодой, толсторожий?..

Толпа молчала.

Цыган сказал:

– Одного только кончили… Старика…

– Та-а-ак… – протянул Устин.

– А другой, однако, убег… Толсторожий-то… – закончил Цыган и нырнул в народ.

Толпа перешептывается и угрюмо гудит.

– Так, молодцы, так… – затихая, говорит Устин, вкладывает руки в рукава и опускает низко голову.

– Значит, убили?! – вскидывая вдруг голову, резко сечет толпу.

Толпа мнется, ежится. Мужики переглядываются, переступают с ноги на ногу, растерянно покашливая и поправляя шапки.

– Хороши молодчики… Ловко… Ай да Пров Михалыч… Ай да староста…

Пров трясущимися руками прицепляет на грудь медную бляху и, кланяясь Устину и Андрею-политику, и бродягам, и всей толпе тихо говорит:

– Бог попустил… Терпения нашего не стало… – Голос дрожит, брови высоко взлетели.

В толпе закричали:

– Он не своей волей… Мир так порешил…

– Согласья… Мир… Мир…

– Значит, собча…

– Эфто верно, что…

Пров перевел глаза на толпу и враз почувствовал в ней родное и кровное. Он часто замигал, передернул могучими плечами, загреб в горсть бороду и вдруг повалился перед Андреем на колени:

– Мы – люди темные… Мы – люди забытые… Обернитесь, батюшки, на нас… Отцы родные.

Толпа недовольно зашумела. Ей непонятно было, что долгобородый могутной Пров, староста, упрашивает какого-то бродяжку, человека никудышного.

Там, в тайге, Андрей все поведал Прову, всю душу открыл. Коротко сказал Андрей, но слова его в самое сердце Прова пали.

И потому Пров, плача, шепчет:

– Обернитесь на нас, батюшки… Защитите.

У Андрея зарябило в глазах. Он пытался приподнять с земли Прова, но тот тряс головой и, крепко сжав на груди руки, не переставая твердил:

– Кланяйся, мир хрещеный… Все кланяйтесь… И бродягам кланяйтесь…

– Стой! – кричит властно Устин. – Слушай…

Ванька с Антоном приподнялись дубом на телеге, впились в Устина и разинули рты.

Все затаились, замолкли. Все почуяли теперь большую за собой вину и грех. Всем не по себе сделалось. Замерла толпа.

Огромный Кешка утирал рукавом глаза, стараясь остановить прыгающий подбородок. Сморкались бабы, кряхтели, виновато почесываясь, мужики. Только Тимоха-звонарь весело улыбался и смотрел на все, как на петрушку об ярмарке.

Устин прошел проворно в часовню, опять вышел, держа псалтырь.

– Вот что, православные… – высоко подняв книгу и потрясая ею, начал Устин. – Я все попалил… Пожарищем вас с разбою возворотить пытал… огнем… Я все сжег… Мне, православные, ничего не надо. Я уйду от вас.

Он переступил с ноги на ногу и горько вздохнул.

– Вы, хрещеные, как волки… Это не жисть, робяты… Это один грех…

И вместе с древним Устином многие вздохнули горько и стыдились поднять от земли взгляд.

– А тут еще эвона, что затеяли: человека убили… – возвысил до конца свой голос Устин. – Эх вы-ы-ы…

Антон, стоя на телеге, низко Устину поклонился. Поклонился и Ванька Свистопляс.

– Вы эвон какую напраслину на них взвалили…

– Как напраслину?! Чего мутишь?! – раздались возмущенные крики.

Толпа зашумела, зарокотала, как по камням река.

– Слушай!! – махнул Устин. – Разве они деньги-то у купца украли?.. – Нет, врешь!.. Эн тут баба в ногах валялась из Назимова, каялась… А коров? Спросите-ка Варьку Силину… Кто?..

– Как кто? Они же…

– Сенька Козырь… А не они… Эх вы, твари!..

Толпу в жар бросило, ахнула толпа и качнулась.

Пров, теребя волосы и широко открыв глаза, с одеревеневшим лицом стоял возле Андрея. Антон на телеге крестился и кланялся Устину, а Обабок в задних рядах, запрокинув голову, булькал из бутылки.

В Андрее закипела кровь. Он окинул взглядом хмурую, понуро стоявшую толпу, и ему вспомнилась вдруг Россия. Не Акулька с Дунькой, не Пров, не Устин – Русь поднялась перед ним, такая же корявая и нескладная, с звериным обличием, с тоскующими добрыми глазами, изъедающая и растлевающая себя, дремучая седая Русь, дикая в своей тьме, но такая близкая и родная его сердцу.

Стоял перед Устином народ, как перед судьей, – без вины преступник. Встала перед Андреем Русь и ждала от него золотых слов! Ну что ж слова!

Глянул Андрей на тайгу. Темная-темная, густым дремучим морем охватила она Кедровку. Кто-то кричит: «Уйду…»

Андрей померк. Потные, с разинутыми ртами и ощетинившиеся, тяжело пыхтели мужики, обдавая Андрея сивушным перегаром.

– Жаль мне вас… Вот как жаль… А уйду… Прощай… робята… – Устин земно поклонился миру и, прижав к груди псалтырь, стал спускаться с крыльца. – С вами мне не жить… Горько мне с вами… Я в тайгу уйду… Я к зверям уйду… Легче…

Всколыхнулись, заголосили кедровцы, напирая со всех сторон на сгорбленного старого Устина.

– Дедушка ты наш, милый ты наш! – кричали бабы.

– Куда? Стой! – гудели мужики, загораживая дорогу.

– Избу тебе сгрохаем, живи…

– Нет, робяты, нет…

– Пьянству зарок дадим…

– Душа требовает… Не держите меня… Раздайся!.. Душа в лес зовет… Со зверьем легче…

По шагу, потихонечку подвигается Устин вперед, а с ним толпа, как возле пчелиной матки рой.

Улыбающийся Тимоха во все колокола хватил. Но Кешка сгреб его за шиворот и отбросил.

А Устин все дальше подается и, обернувшись, громко кричит отставшему от него народу:

– Ну, робяты!.. В последний вам говорю!.. Заруби это, робяты, на носу. По правде живите: смерть не ждет. Пуще молитесь Богу… Пуще!

– Бо-о-гу?.. Святоша чертов!.. – вдруг грянул Обабок. – Мне жрать нечего… У меня шестеро ребят… У меня баба пузатая. Подыхать, што ли?!

– Верно, Обабок, правильно…

– На сборню, ребяты…

– Староста, собирай сход!.. – загалдели голоса.

Устина качнуло словно ветром. Взглянул на заходящее солнце, взглянул на Обабка, на разбредавшихся недовольных мужиков и расслабленно опустился на лежащий при дороге камень.

Обабок круто повернул и направился неверными шагами к накрепко запертому Федотову двору.

– Ай-ха! – рявкнул он медвежьей своей глоткой и, загребая пыль, на всю деревню бессмысленно заорал:

Стари-инное ка-аменно зданья-а-а

Раздало-ося у девы в груди-и-и-и!..

В ушах у Устина гудело, и невыносимо ныло сердце.

– Эй ты, черт плешатый! – донеслось до него пьяное слово. – Ну и проваливай к дьяволу…

Сразу в двух местах кто-то охально и зло засвистал, кто-то заулюлюкал и крепко, сплеча, выругался.

– Леший с ним!..

– По его бороде давно ему быть в воде…

– Ту-у-да ему и дорога… – И снова резкий свист и ругань.

– Богомо-ол!!

Все вмиг всколыхнулось в Устине: померкло вдруг небо, померк свет в глазах, застыла в жилах кровь. Он обхватил руками свою лысую голову и, как пристукнутый деревом, замер.

XXXII

К седому вечеру, когда зажглись в Кедровке огни, обложило все небо тучами. Со всех сторон выплывали из-за тайги тучи, тяжело, грозно надвигаясь на деревню. Сразу затихла деревня. Сжались все, примолкли, жутко сделалось. Говорили в избах вполголоса, заглядывали сквозь окна на улицу, прислушиваясь к все нараставшему говору тайги, и многим казалось, что кто-то хочет отомстить им за смерть Лехмана. Ежели он праведен есть человек – Бог за него не помилует; ежели грешен – быть худу: накличет беду, напустит темень, зальет дождем, попалит грозой. Недаром старухи слышат в говоре тайги то стоны проклятого колдуна-бродяги, то его ругань, угрозу. Колдун, колдун – это верно. Чу, как трещит тайга. Господи, спаси… Гляди, как темно вдруг стало…

К седому вечеру, лишь зажглись в Кедровке огни, старый Устин вместе с заимочником Науменко подошли впотьмах, с малым фонариком самодельным, к валявшемуся под сосной Лехману.

– Вот он, – сказал Науменко и поднес фонарь к лицу мертвеца.

Лехман, полузакрыв глаза, безмолвно лежал, а по его щекам и лохматой бородище суетливо бегали муравьи.

Устин и Науменко долго крестились, опустившись на колени.

– Я к тебе завтра утречком приду, Устин… И товарища с собой захвачу, – сказал Науменко. – Мы тут, значит, его, батюшку, тово… значит, домовину выдолбим, и все такое… И в землю спустим… Да… – Голос его дрожал.

Тайга шумела вершинами, вверху вольный ветер разгуливал, трепал шелковые хвои, на что-то злясь.

– Вы мне тут, робятки, какой-нибудь омшаник срубили бы…

– Чего? – оправившись, громко спросил Науменко.

– Омшаник, мол, омшаник… Так, на манер земляночки, – напрягая голос, просил Устин.

– Ну-к чо… Ладно.

– У меня усердие есть пожить возле могилки-то…

– А?.. Кричи громчей!.. Ишь тайга-то гудет…

– Я, мол, вроде обещания положил…

– Так-так…

– Пожить да помолиться за упокой…

– Ну, ну… Дело доброе…

Науменко костер стал налаживать, шалаш из пихтовых веток сделал.

– Ну, прощай, Устин… Побегу я… Ух ты, как гудет!.. Страсть…

И издали, из темноты, крикнул:

– Ты не боишься?.. Один-то?!

– Пошто? – прокричал в ответ Устин. – Нас двое… – и скользнул жалеющим взглядом по скрюченным пальцам Лехмана.

Жутко в деревне, темно, к ночи близится. Небо в черных тучах. Уже не видать, где тайга, где небо. Вдали громыхнуло и глухо раскатилось. Где-то тявкнула, диким воем залилась собака.

Погасли огни в деревне. Но никто не смыкает глаз. Лишь у Прова огонек мигает, да в Федотовом дому. Вот еще старая Мошна, как услыхала гром, зажгла восковую свечку у иконы, четверговую, и молится. Грозы она боится, умирать не хочется, скопит денег – в монастырь уйдет…

У Прова в избе тоскливо. Пров под образами сидит, на той самой лавке, где лежал Бородулин, еще поутру увезенный в село.

Андрей по избе взад-вперед ходит, то и дело хватаясь за голову.

– Скверно все это, скверно… Ну, как же ты, Пров Михалыч?.. Ты оглядись, подумай.

В кути у печки Матрена сидит, подшибившись. Слезы все высохли, устало ныть сердце:

– Твори, Бог, волю…

– Матушка, – тихо говорит лежащая на двух шубах Анна. – Матушка, скажи тяте, чтобы… Ну, вот этото… самое-то…

Ветер крышу срывает, того гляди опрокинет избу.

– Экая напасть, Господи, – печалуется Пров. Он трясет в отчаянии головой и, ударив тяжелым кулаком по столешнице, ненавистно пронзает глазами мечущегося по избе Андрея.

Тот удивленно покосился на Прова и вышел на улицу. Он чувствовал, что душа его опустошена. Ему хотелось обо всем забыть, уснуть долгим сном, уйти от жизни. Но мужичий грех черной тенью ходил по пятам, ядовито над ним похохатывал, стращал, как палач жертву, и, приперев к стене, требовал ответа. Андрея бросало то в жар, то в холод. Как же поступить с мужиками? Молчать, как мертвому, покрыть их изуверство? Ответа не было, и от этого еще мучительней становилось на душе. А память услужливо подсказывала забытый случай: он где-то читал или слышал про дикий самосуд над таким же, как он, невольным свидетелем мужицкого греха.

– А ведь убьют, – вздохнул Андрей. Он вспомнил грозные глаза Прова. Его вдруг забила лихорадка, заныл висок, и тупая боль потекла к затылку.

Шум тайги все разрастался. Было темно. Ветер озоровал на улице, мел дорогу, швыряя в Андрея пылью. Андрей зажмурился и сел на сутунок.

– Ну, научи ты меня… Измучился я, Митрич… тошнехонько… – сказал внезапно подошедший Пров.

Андрей уловил в его голосе тоску, растерянность и злобу. Пров запричитал и подсел к нему.

Оба долго молчали. Андрей вздохнул. Ему надо успокоить Прова, но он понимал, что случившееся больше, сильнее его слов.

«Убьют или не убьют?» – мелькнуло в мыслях.

– Ну, так как? – спросил Пров. Он сидел, низко нагнувшись и пропустив меж колен сомкнутые руки. – Ведь засудят?

– Не в этом дело, – сказал Андрей. – А дети, а внуки ваши – все так же? Вот в чем главное. – Он встал и схватился за угол избы, чтобы не свалил с ног бушевавший ветер.

– А ты сам-то как? – хмуро спросил Пров. – За нас?

Но, должно быть, ветер смазал слова Прова. Андрей не слыхал или не понял их.

– Вот, скажем, тайга, – вновь почувствовал Андрей прилив бодрости. – Дикая тайга, нелюдимая, со зверьем, гнусом. А сколько в ней всякого богатства… Вот и жизнь наша, что тайга… – Он тяжело дышал и глядел сквозь мрак на широкую согнутую спину Прова. – Что ж надо сделать, чтоб в тайге не страшно было жить, чтоб все добро поднять наверх, людям на пользу? А? Подумай-ка, Пров Михалыч…

– Не так, Митрич… Не про это… Тайга ни при чем…

– Ты погоди, выслушай! – крикнул Андрей. – До всего дойдет очередь… – и с жаром, взмахивая свободной рукой, сыпал словами.

Но Пров раздраженно крякнул и потряс головой. Андрей смешался. Он перестал следить за своей речью, потому что его мысль, опережая слова, неожиданно опять скакнула к тому темному, еще не решенному, на что он должен дать ответ Прову. Как помочь мужикам в беде? Бежать ли, остаться ли? А вдруг убьют? – вновь клином вошло Андрею в душу. Теперь он только краем уха прислушивался к своему голосу и, досадуя на себя, чувствовал, что говорит нудно, вяло, обрываясь и путаясь.

– Мудро… шибко мудро, Митрич… Кого тут… где уж… – прервал Пров и сердито засопел. – Засудят, всех закатают, ежели дознаются… Вот ты что говори. Ну, а как ты-то, сам-то? – глухим голосом еще раз спросил он и, нахлобучив шляпу, встал. – Пойдем не то в избу, посовещаемся. Ну и ветрище!

– Пров Михалыч!.. – громко окликнул Андрей, точно вспомнив главное. – А как же Анна? Ведь ее в город надо, завтра же.

– Погоди ты – в город… – рубнул Пров. – Тут не до этого.

Блеснула, затрепыхала далекая молния. Все избы, словно из-под земли выскочив, подпрыгнули, замигали и снова исчезли.

– Гроза идет, – тревожно сказал Пров, захлопывая за собой дверь избы.

Какая-то сила заставила Андрея обернуться.

– Стой-ка… – услышал он сиплый, таяющийся голос. – Эй, прохожий!

Андрей спустил с приступки ногу, шагнул навстречу голосу и лоб в лоб столкнулся с крупным, тяжело пыхтевшим человеком.

– Признал? Я каморщик, – зашептал Кешка, обдав Андрея едким запахом черемши. – Вот что, проходящий… беги, батюшка… Чуешь? Как уснет деревня покрепче – шагай в тайгу… А тех двоих, в случае, схороню… Где им… Скажу: убегли… Чуешь? А то мужики как бы не того… слых идет.

– Андрей! – открыл окно Пров. – Залазь, что ль. Время огонь тушить.

Ветер тайгою ходит, раскачал тайгу от самых корней до вершины. Трещит тайга, ухает, ожила, завыла, застонала на тысячу голосов: все страхи лесные выползли, зашмыгали, засуетились, все бесы из болот повылезли, свищут пронзительно, носятся, в чехарду играют. Сам лесовой за вершину кедр поймал, вырвал с корнем и, гукая страшным голосом, пошел крушить: как махнет кедром, как ударит по лесине, хрустнет дерево стоячее и рухнет на землю. А лесовому любо: «Го-го-го-го!»

Дедушке Устину все это нипочем. У него в руках святая книга, а на пне, в головах у тела убиенного бродяги, восковая свеча горит: здесь место свято.

Но ветер по низам пошел, метет во все стороны пламя костра, гасит восковую свечечку. Устин отходную Лехману читает, «Святый Боже» поет надтреснутым своим голосом и, ежась от колеблющейся тьмы, блуждает взглядом. Кто-то притаился там, ждет. Вдруг тьма озарилась молнией. Устин сложил книгу, перекрестился и побрел в зеленый свой шалаш.

«Го-го-го…»

Крестится Устин.

Лег на зеленую хвою, шубенку накинул сверх себя – подарок Науменко. Лежит, смотрит на Лехмана, думает. Костер горит ярко, два пня смолистых зажег Науменко, будут до утра тлеть. Ветер раздувает пламя, не дает заснуть огню.

Лехман вздрагивает в лучах костра, как живой от холода, шевелит руками, сучит ногами, кивает головой…

– Нет, это ничего… – шепчет Устин и крестится, а сон уж начинает его убаюкивать и качать на волнах.

Ветер бурей ревел в тайге. Деревья стонали и точно зубами скорготали от нестерпимой боли.

Лишь закрыл Устин глаза и, благословясь, укрылся с головой шубой, слышит: стихла тайга, и раздалось два голоса. О чем-то беседу ведут, мирно так говорят, любовно, то вдруг заспорят и сердито закричат.

Один голос очень знакомый. Чей же это голос? Ах, да ведь это Бородулин говорит. Попа. Да, попа… про попа надо сказать, про отца Лексея… Это хорошо… «А что же ты такой старик, а седой?.. такой лохматый?» – говорит Бородудин. «А что же ты лежишь? Пойдем», – вновь сказал Бородулин. «Потому что надо, – ответил голос, – тут ясно».

Холодно Устину. Он скрючился. Не хочется выползать из-под шубы. А не бородулинский, незнакомый голос опять: «А где Устин? Вот тут сидел, надо мной». – «Он ушел. И от тебя ушел, и от мира ушел, он – черт». – «Врешь!»

И вдруг как ударит его кто-то по плечу ладонью:

«Вставай, старик… Спасибо…»

Без ума вскочил Устин.

– Господи Христе!..

Стегнула молния, грянул гром. И видит Устин в синем полыме: не в шалаше он, а возле Лехмана.

Белый скрюченный, сидит рядом с ним Лехман.

– Свят, свят!.. – не своим голосом вскричал Устин.

Вновь гроза оглушительно трахнула. Устина подбросило, опрокинуло, и он, очнувшись, пустился бежать. Он бежал молча, весь объятый звериным ужасом, и ему почудилось, что сзади гонятся за ним и Бородулин, и разбойники, и оживший Лехман, и все деревья, – вся тайга несется вслед: вот-вот дух из Устина вышибут.

– Свят, свят, свят…

А удар за ударом кроет все таежные ночные голоса, гудит на всю тайгу и, спустившись в низины, раскатисто злобно рычит.

Молния сияет синим светом беспрестанно. Звериное чутье по дороге Устина гонит в родную Кедровку.

– Согрешил… мужиков в беде бросил… Возворочусь, – стонет Устин, обессиленно переплетая во тьме старыми, страхом связанными ногами.

«Согрешил, согрешил!» – ликует темный рев тайги и, настегивая Устина свистом, гамом, хохотом, гонит вон из своего царства.

Вдруг все засияло.

– Не попусти!! – Устин взмахнул руками и во весь рост грохнул мертвый средь дороги.

Вместе с его криком раскололись, зазвенели, рушились небеса. Золотым мечом молния вонзилась в землю, опалила, съела тьму, всю тайгу всколыхнула, во все застучала концы и предостерегающе замолкла.

Испугалась тайга грозы небесной. Тихо стало в тайге и торжественно.

И среди густой нависшей тьмы запылали-зажглись ярким светом, как гробовые свечи, три высокие лиственницы.

Опять взметнулся ветер.