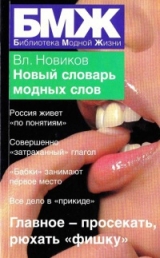

Текст книги "Новый словарь модных слов"

Автор книги: Владимир Новиков

Жанры:

Словари

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)

С изрядным опозданием осознали мы и значение менталитета национально-религиозного. Европейский менталитет зиждется на том, что собственная жизнь – бесспорная ценность для каждого, живущего на планете. Оказалось – нет. В мире идет не только пресловутая «классовая борьба», но и жестокая война несовместимых менталитетов.

Из последних новостей: «загадочная русская душа» теперь переименована

в «русский менталитет», уже появились книги с таким названием. Может быть, с научным подходом, при помощи строгого термина и до разгадки доберемся?

Есть у этого слова-понятия слегка русифицированный, снабженный здешним суффиксом вариант – «ментальность». Означает абсолютно то же, что «менталитет», и употребляется наравне с ним, как слово-дублет. Но «менталитет» звучит и основательнее, и жестче. С чужой «ментальностью» мы как будто еще надеемся совладать, подчинить ее своим интересам. А «менталитет» – это твердыня, это монолит. Противоречия между разными менталитетами, поиски возможного компромисса и диалога – вот исторический сюжет наступившего века, а может быть, и целого тысячелетия.

МЕССИДЖ

Это слово еще не получило постоянную российскую прописку: его порой пишут через «э», а то и заключают в осторожные кавычки. Но, думаю, мессидж все-таки займет свое законное место в одном ряду с «миссией» и «мессией». У этого слова обширнейший смысловой диапазон: от бытовой реплики, произнесенной для телефонного автоответчика, – до духовного послания, адресованного всему человечеству.

В телефонном контексте «мессидж» – не более чем «сообщение». И это хорошо, что у русского слова появился синоним иноязычного происхождения. Возможность выбирать из двух вариантов делает нашу речь более гибкой и свободной. В метафорическом же смысле «мессидж» – это та главная суть, которую необходимо вычленить из обширного текста. К примеру, после пресс-конфе-ренции президента журналисты начинают не просто цитировать, но и энергично интерпретировать, в чем же состоял главный мессидж главы государства. Иначе и невозможно: политические речи находятся в непростом соотношении с жизненной реальностью.

Высший уровень «мессиджа» – это искусство, всех видов и жанров. Примечательная закономерность: в нынешней прессе обсуждается «мессидж творчества» Земфиры, свой «мессидж» декларирует в беседе с журналистами Жанна Агузарова. А вот что говорит один ди-джей: «Я не стараюсь донести до людей какой-то мессидж. Я просто выхожу и играю пластинки». Ну и пусть себе играет, но симптоматично, что даже от представителя столь прикладной профессии люди ждут какой-то большой мысли. Что уж говорить о литературе, где качество произведения зависит не только от «плетения словес», но и от наличия или отсутствия важного мессиджа. Раньше это называли «идеей», но бедное греческое слово в нашей стране сильно опошлили, так что лучше ему дать отдохнуть. Скажу и о критике. Убежден, что ее призвание не в том, чтобы бросаться категоричными эпитетами или оценивать конъюнктурно-рыночные перспективы произведения, но прежде всего в умении понять и артистично раскрыть неповторимый мессидж всякого прозаика, поэта, режиссера, актера, композитора, художника.

МЫЛО

Так теперь все чаще называют электронную почту: «Скинь-ка мне этот текст на мыло», то есть на имейл. Сходства букв (или звуков) «м» и «л» оказалось достаточно. Молодежный жаргон всегда тяготеет к нарочитой прозаизации, к огрублению. «Мыло» ведь не вызывает в сознании никаких высоких мыслей и эмоций. Заметьте: все устойчивые выражения с этим словом носят негативный характер. «Судью на мыло!» – кричат недовольные болельщики. О хитреце и прохиндее говорят, что он без мыла пролезет в труднодоступное место. Примитивный сериал на любовную тему окрестили «мыльной оперой», а иногда и просто «мылом» называют.

«Мыло» в значении «имейл» теперь более распространено, чем фольклорно-поэтичное наименование «емеля». Но людям зрелого возраста им пользоваться как-то неловко. Не скажет один ученый другому: «Сбросьте мне вашу работу на мыло, и я напишу отзыв». Неуважительно прозвучит.

А хочется получить словечко короче, чем «электронная почта», и в звуковом отношении попроще чужеземного «имейла».

Эй, молодежь! Какие еще есть варианты?

Н

НАДЕТЬ И ОДЕТЬ

Эти глаголы безнадежно путает в своей речи абсолютное большинство носителей русского языка. Процентов девяносто, наверное. Даже из уст своих коллег, профессиональных филологов, то и дело слышу безграмотное «я одеваю пальто». Я за них краснею, а им хоть бы что.

Что делать? Изменить норму? Нет, лингвисты в этом вопросе занимают непримиримую позицию. Например, Михаил Штудинер в своем «Словаре образцового русского ударения», который я очень рекомендую читателям, отчетливо прописал: «надеть (что-либо), но: одеть (кого-либо)» и примеры привел: «надеть костюм» и «одеть ребенка». И так будет всегда! Эту крепость мы не сдадим ни за что!

Но раз речь идет о словах, связанных с одеждой, хочу задать такой неожиданный вопрос: каких людей мы видим больше – хорошо или плохо одетых? Ответ очевиден: во все времена и во всем мире большинство людей одевается безвкусно, причем независимо от материального достатка. Безупречно одетые всегда в меньшинстве. Так же, как и безупречно говорящие. Решайте сами, как одеваться и как говорить. Где вам удобнее находиться – в некрасивом большинстве или в изящном меньшинстве?

О

ОБЛОМ

В жаргонном облике этого словечка неожиданно проступает историко-культурный подтекст. В литературном языке слово «облом» относилось к числу редких и буквально означало место, где что-то обломилось («по линии облома»). В молодежном сленге «облом» содержит иной смысл: неудача, поражение, а также депрессивное состояние («не в кайф, а в облом»). У каждого человека, независимо от возраста, периодически приключаются такие обломы, как их ни называй. Но интересующее нас словечко привлекает внимание еще и тем, что связано с именем знаменитого литературного персонажа. “Я в обломове” – стали говорить молодые люди, а полосу неудач именовать “обломовщиной”. Где-то даже мелькнула шутка: мол, роман Гончарова “Обломов” получил такое название потому, что у классика тогда все очень уж не ладилось по жизни – прямо за обломом облом.

Что же касается Ильи Ильича Обломова, то его репутация за полтора столетия претерпела огромные изменения. Сначала Доболюбов заклеймил “обломовщину”, и по этой схеме впоследствии многие поколения учителей отбивали у школьников охоту читать роман. Потом Ленин призвал «драть и трепать» советских обломовых, а самого его крепко потрепал Набоков, вставив в «Дар» убийственную фразу: «Россию погубили два Ильича». Но обаяние гончаровского героя не могло не сказаться. Началась постепенная реабилитация Обломова, особенно проявившаяся в фильме Н. Михалкова. Там сюжет прерывается задолго до того, как Илью Ильича, блестяще сыгранного О.Табаковым, ждет «полный облом». И невольно возникает мысль: не в том ли непоправимый трагизм жизни, что жестокие «обломы» выпадают на долю самых тонких, нежных душою людей?

Полюбили Обломова и за рубежом. В Венской школе поэзии немецкая писательница Гинка Штайнвакс учила своих студентов писать лежа, по-обломовски, чтобы таким путем достигать философской глубины. Они потом выступали перед публикой, разлегшись на сцене, и в конце хором прокричали: «Об-лё-мофф!» И в этом мне увиделась не эстетская прихоть, а вера в Россию, в ее достоинство и в ее будущее.

Между прочим, глагол «обломиться», помимо основного негативного значения (не состояться, не получиться) имеет еще и положительное: достаться неожиданно («ему обломилась новая машина»). Вдруг после всех исторических передряг нашему отечеству обломится и что-то хорошее?

ОЗВУЧИТЬ

Глагол, с недавних пор зазвучавший по-новому. В словаре Ожегова он еще дан с пометкой «спец.» – исключительно как профессиональный термин кинематографистов: «записать звуковое сопровождение фильма отдельно от съемки». Естественно, этот процесс продолжается где-нибудь каждый день, причем киношники между собой называют его «озвучкой» или «озвучанием» (а не «озвучиванием», как рекомендуют словари).

Но теперь мы все чаще слышим: «озвучить информацию», «озвучить данные мониторинга». Почему-то это больше нравится говорящим, чем «прочитать вслух» или «огласить». Может быть, потому, что звучащее слово отчетливее входит в сознание, чем письменное. Бумага, как известно, все стерпит, а «озвученный» документ сразу обнаруживает свою истинную сущность, порой довольно абсурдную.

Когда мы хотим поделиться удовольствием от прочитанных стихов или прозы, то нас так и тянет «озвучить» собственным голосом понравившийся текст. И собеседник поймет лучше то, что уже освоено знакомым ему голосом. Viva vox docet (живой голос учит) – говорили древние, поэтому учителя всех рангов выходят к аудитории, чтобы вновь и вновь «озвучивать» то, что ими многократно повторено и давно зафиксировано в письменном виде.

Технический прогресс делает наши контакты более оперативными и доступными, но вместе с тем обедняет их эмоционально. Создание телефонной связи привело к тому, что мы можем годами разговаривать на расстоянии, не глядя в лица друга, а есть у каждого из нас и такие знакомые, которых мы вообще не зрели воочию. Теперь мы все обмениваемся электронными письмами и «эсэмэсками» по мобильникам, не слыша голоса собеседника. Начали обзаводиться виртуальными приятелями, коих и не видели, и не слышали никогда. Не человек с человеком, а имейл с имейлом говорит…

Нет, такая жизнь никуда не годится! Необходимо время от времени озвучивать пространство нашими живыми голосами.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

Жил-был глагол «определиться», нечастый в употреблении, связанный по смыслу скорее со сферой абстрактных понятий: «Определилась цель моей жизни». Или: «Пора мне наконец определиться. Кто я? Зачем живу?» Важное слово, но не для ежедневного применения, а для этапных обобщений.

Однако с недавних пор возвратная форма «определиться» стала сплошь и рядом использоваться вместо переходного глагола «определить». «Мы должны определиться со сроками проведения конференции». Почему не сказать просто: «определить сроки»? А потому что люди предпочитают формулировки обтекаемые и осторожные. Ответственности боятся. Как часто говорили в советское время: «Мы тут с народом посоветовались и предлагаем выбрать в президиум следующих товарищей». «Определиться с проблемой», «определиться со сроками» – это из того же речевого стиля. Потому так противно звучит, режет ухо.

Уверен, что лишняя частица «ся» в скором времени отвалится от волевого глагола «определить». А пока по ней можно проверять степень интеллигентности говорящего. Вот возглашает некто с трибуны или с экрана телевизора: «Нам надо определиться с духовными ценностями…» Знайте: к духовным ценностям этот товарищ никакого отношения не имеет. Он типичный бюрократ и чинуша.

ОТДЫХАЕТ

Один из первых своих рассказов молодой В. Каверин показал старшему другу Юрию Тынянову. Тот прочитал и с серьезным видом произнес:

– Нобелевская премия обеспечена.

«Легко представить, насколько я был в ту пору самонадеянно-глуп, – вспоминал потом Каверин в книге „Освещенные окна“, – но на самое короткое мгновенье я поверил ему: Нобелевская премия! За этот рассказ, который я написал в несколько дней! Но тут же он засмеялся…».

Да, есть такая традиция – подразнить честолюбивого дебютанта фантастически завышенным комплиментом. В современном речевом обиходе для этого часто используется глагол «отдыхает» в сочетании с именем какого-нибудь корифея. Начинающую певицу можно поддержать восклицанием: «Пугачева отдыхает!» Молодому автору заковыристого романа ласково шепнуть: «Булгаков отдыхает!»

Но только глупцы верят таким комплиментам. Потому что не отдыхают – ни Пугачева, ни Булгаков. Алла Борисовна упорно вкалывает, не сдавая своих позиций ни на эстраде, ни на телеэкране. И Михаил Афанасьевич все время работает, не застаивается в книжном шкафу: его то и дело оттуда выдергивают, читают и перечитывают, инсценируют и экранизируют.

Наверное, скоро придет пора отдохнуть самому приколу со словом «отдыхает». На него уже никто покупаться не будет.

ОТМОРОЗОК

Существительное, забывшее о своем жаргонном прошлом и почти вошедшее в литературный язык. «Двое молодых отморозков предстанут перед судом», – можно прочитать в криминальной хронике. Этим словом мы теперь обозначаем выродков, извергов, не ведающих в своей жестокости никаких границ. У подобных нелюдей как бы отморожены человеческие чувства, отморожена совесть – такая метафора видится в основе этого слова.

Примечательно, что и в самом уголовном жаргоне слова «отмороженный», «отморозок» выделяются необычной для этого типа речи внутренней правдивостью. Вообще-то ведь жаргон по своей функции должен маскировать истинные намерения говорящих, называя страшные реалии нейтральными словами («мочить» вместо «убивать»). Но и в преступном мире существует предел для цинизма. Абсолютное зло, «отмороженность» и здесь получает осуждающе-критическую оценку. Даже закоренелый нарушитель законов не желает опуститься до уровня отморозка.

Когда мы достаем компас – в лесу, или в море, или в многолюдном городе, – его красно-синяя стрелка тут же укажет нам, где север, а где юг. Такая же стрелка между полюсами зла и добра, неизбежно проступает в любом языке, даже если это воровское арго.

ОТСТОЙ

Мы живем в молодежное время. Лет сорок назад наше поколение стремилось выглядеть старше: друг друга мы называли «стариками» и «старухами», даже курить и пить начинали не для кайфа, а чтобы скорей повзрослеть. Теперь наоборот: отзываемся на уменьшительные формы наших имен, избегаем в обращении отчеств, носим легкомысленные маечки, многие непрочь «сбацать» при случае современный танец. И, конечно, тяготеем к жаргонности, таскаем под сурдинку кусочки из лексического фонда наших детей.

Но есть слова, которые естественно звучат только в юных устах. Таков «отстой» – не в исходном значении «осадок на дне сосуда», а в новом: неудача, невезение, кризисная ситуация, упадок, маразм. За этим словом – вечная проблема «отцов и детей» в ее современном звучании. Отцы при всем своем фрондерстве все-таки были закодированы принципом «молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Дети же твердо знают: дорогу себе надо пробивать в условиях жесткой конкуренции, а рассчитывать на почет в старости – просто идиотизм. Главное – не выпасть в осадок, не съехать на обочину. И у молодых для этого есть все шансы.

У молодящихся таких шансов гораздо меньше. Им лучше не щеголять броским ярлыком, а молча предпринимать решительные шаги, чтобы не угодить в смысловое поле, определяемое как «полный отстой».

П

ПАРИТЬСЯ

Это слово на нас в обиде. Затаскали мы его, замызгали и придали ему исключительно отрицательный смысл: испытывать неудобство, тревожиться, мучиться. Раньше негативное значение этого глагола сводилось к одной ситуации: человек в зимней одежде оказался в натопленном помещении. Например: стояла она в очереди и парилась в шубе. Теперь же хорошим, в общем-то, словом обозначают всякий дискомфорт: «Не хочу я париться с этими бумагами!» – и так далее.

А совсем недавно глагол «париться» вызывал у многих приятные ассоциации с парилкой и вениками, с блаженным сидением в хорошей компании, задушевными разговорами. Теряем мы свою бытовую мифологию, запечатленную в легендарном фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Сбывается постепенно пророчество Высоцкого: «Скоро бани все закроют – повсеместно». Русские бани уступают место бездушным стандартным саунам.

Или все-таки доведется еще попариться? В хорошем смысле.

ПАФОСНЫЙ

«Искусство поэзии требует слов», как сказал Иосиф Бродский. Требует их и искусство рекламы, и менталитет престижного потребления. Эпитеты «модный» и «фирменный» примелькались, перестали производить впечатление. И вот гламурный мир обогатился определением «пафосный». Вообще-то оно книжное, тождественное по смыслу слову «патетический»: раньше можно было услышать и прочитать: «пафосная речь». А теперь появились «пафосные» бутики, клубы, рестораны. Наверное, свою роль сыграл здесь и город Пафос на Кипре. Именно в этом месте когда-то выходила из морской пены Афродита, а теперь загорают пафосные подруги пафосных российских бизнесменов.

Ну что, предъявим им иск за то, что воруют у интеллигенции последнее – красивые и поэтичные греческие слова? Да нет, просто улыбнемся…

ПИАР

Не раз говорилось, что словом можно убить. Но и слово можно убить, уничтожить чрезмерной эксплуатацией. Это происходит на наших глазах со словом «пиар» и его производными: пиарить, пиаровский и так далее. Был деловой термин «паблик рилейшенз», означавший контакты того или иного учреждения с общественностью. Теперь же «пиаром» называют любую рекламу, пропаганду, все способы оповещения, то есть по сути всякую информацию. Обозвать «пиаром» можно буквально каждую реплику в бытовом разговоре. «Я защитил диссертацию» («Так! Пиарит свою диссертацию»). «Я этой осенью отдыхал на Кипре» («Он пиарит туристскую фирму!»). «Она разводится с мужем» («Черный пиар!»)… Согласитесь, это уже доходит до абсурда.

Не советовал бы современным писателям использовать в художественных произведениях слова «пиар», «пиарить», «пиарщик». Через какие-нибудь полвека они будут непонятны читателям и потребуют комментариев. Слишком уж запиарили сегодня само слово «пиар», раздув его значение до бесконечности. В конце концов оно лопнет, как воздушный шарик, и от него останутся только ошметки.

ПО ЖИЗНИ

Выражение не самое изысканное, но есть в нем некоторая сермяжная правда. Оно иногда помогает вскрыть противоречие между мнимостью и сущностью. Иной публичный человечек «по имиджу» – страдалец за общее дело, а «по жизни» – эгоцентрик и гедонист. Или в литературе немало таких, кто по должности связан с высокой словесностью, но сам в ней смыслит очень мало, поскольку «по жизни» он предпочитает потреблять Маринину или Устинову.

В речи культурного человека сочетание «по жизни», конечно, не очень уместно, но в порядке особого исключения возможно. Ведь было у нас всех когда-то в ходу выраженьице с одесским акцентом: «Давай поговорим за жизнь». В нашем распоряжении всегда множество языковых красок: архаизмы, экзотизмы, научные термины, лексика книжная, разговорная, жаргонная и даже экстремальная. И полноценная речь – это не стерильная чистота, а вкус и мера. Это индивидуальная картина, в которой могут быть использованы любые краски.

ПОЗВОНИТ, ПОЗВОНЯТ

Поначалу, во времена Льва Толстого и Чехова, наши соотечественники пользовались выражением «говорить в телефон», но потом его вытеснил глагол «позвонить», который из моды не выйдет, наверное, никогда. Мы произносим его каждый день, причем в формах второго и третьего лица большинство людей делает неправильное ударение. «Ударять» этот глагол во всех формах надлежит на последнем слоге: позвонИшь, позвонИт, позвонЯт.

Нет ничего скучнее, чем объяснять такие азбучные орфоэпические истины. Горбатого могила исправит, и многие до самой смерти будут говорить с неправильным ударением, невзирая на все проповеди и призывы. Но беспокоит меня судьба молодежи, у которой вся жизнь еще впереди. Особенно качество речи милых и стройных девушек. Вот познакомится она с достойным молодым человеком и после нежного свидания спросит: «Ну, ты мне позвОнишь?» А он вдруг окажется выходцем из интеллигентной семьи, которому такое произношение в нос шибает, как дурной запах. И не станет он девушке звонить. Или придет та же девушка устраиваться на работу в солидную фирму. Пройдет собеседование и уходя задаст вопрос: «Мне вам позвонить или вы сами позвОните?» А начальники как назло окажутся грамотеями и тоже сморщат носы, после чего отдадут предпочтение претендентке с более высоким уровнем речевой культуры. Обидно, если так получится. А что делать?

Выход один – следить за чистотой речи так же тщательно, как за чистотой тела. Моемся ведь мы каждый день, даже если не очень хочется. А девушкам, желающим быть безупречными во всех отношениях, можно посоветовать следующий гигиенический метод, нечто вроде ежедневной медитации. Когда вы после душа пользуетесь дезодорантом, то, проводя им по левой впадинке, повторите вслух с правильным ударением: «позвонИт», а потом, скользя по правой, произнесите: «позвонЯт».

И он вам непременно позвонит. И назначит свидание.

И они вам позвонят. И предложат очень выгодные условия работы.

ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ

Некрасивое, на мой вкус, новообразование. Какая-то словесная опухоль. На некоторых латинских корнях появляется столько наростов, наворотов, что изначальный смысл слов уже неощутим. Например, был глагол «struo» – его и переводить не надо, настолько похож на русское «строю». От него произошла «структура» – строение, попросту говоря. А на нее нагромоздили еще суффикс: «структурировать». Что сей глагол означает? Чтобы создать структуру – надо правильно строить с самого начала. А если постройка ущербная, если план был неверен, то потом структурируй не структурируй – толку не будет.

Так и здесь. Глагол «ропеге» значит «класть», «ставить». От него произошла «позиция», то есть по-нашему «положение», а в переносном смысле – точка зрения. Если ты стал на определенную позицию, так и стой, отстаивай свои взгляды. Зачем еще заниматься каким-то «позиционированием»? За этим словечком мне видится беспринципность, рептильность, суетливость, желание угодить и нашим, и вашим. «Он позиционирует себя как реформатор». А является ли он таковым? Не знаю, как другие, а я перевожу слово «позиционировать» на русский язык выражением «делать вид». Вот есть в России одна партия. В свое время она хитроумно позиционировала себя как «либеральная» и «демократическая». И что же в итоге? Скомпрометированы понятия либерализма и демократии, а позиции никакой там нет – сплошное приспособленчество.

ПОНТ

Одно из ключевых слов русского жаргона. Для пущего понта оно часто предстает во множественном числе – «понты», смысл при этом существенно не меняется. Обладает бесконечной сочетаемостью и предельной гибкостью, эластичностью значений. Произвело на свет множество детей и внуков, среди которых понтануть, понтерщик, понтин, почтить, понтовать, понтоваться, понтовик, понтовитый, понтово, понтовский, понтовый, понтщик, понтяра, понтярщик и др. Фразеология «понта» не менее обширна: тут и гнилой понт, и крутить понт, и понты давить, и с понтом под зонтом, и на почтах, и понты корявые – всего не перечислить.

Происхождение слова точно не установлено. Наиболее вероятна связь с пришедшими из французского языка карточными терминами «понтировать», «понтёр». Менее убедительны предположения по поводу латинского «pons, pontis» («мост»), от которого произошли понтоны и один из титулов римского папы – «понтифик». Наш русский понт также не имеет общих корней с греческим словом «море» (и, значит, с Понтом Эвксинским, т. е. Черным морем), с Понтием Пилатом, с итальянским архитектором Джо Понти, с супругом Софи Лорен – Карло Понти и с отечественным академиком-физиком Бруно Понтекорво.

Значение слова «понт» амбивалентно (пардон, но тут никак не обойтись без сего модного термина). То есть оно может выражать и положительную, и отрицательную оценку. «Понт» в изначальном значении – это «условия, создаваемые помощниками вора с целью облегчения кражи». Но постепенно слово вошло в речь вполне законопослушных граждан. Даже ученые мужи и дамы порой хвалятся тем, как им удалось «взять на понт» министерство или правление фонда и в результате получить грант или субсидию. Граница между истиной и ложью иногда бывает размытой и нечеткой. Чтобы добиться благородной цели, надо эту цель эффектно подать, довести до непонятливых, кое-что при этом слегка преувеличив. Смело пообещать, а потом вдохновиться и выполнить, сделать то, что казалось невозможным и партнерам, и тебе самому.

Люди, видящие в жизни только черное и белое, конечно, ни малейшего понта не приемлют. Что ж, мы их за это уважаем: пусть живут себе беспонтово. Но у мироздания есть еще и третий цвет – понт, без которого жизнь была бы беднее и скучнее. Ведь даже малые дети не осуждают за обман и мистификацию сказочного Кота в Сапогах – одного из самых ярких понтовиков мировой культуры. Понт – синоним игрового начала, той вечной театральности, которой пронизано человеческое бытие.

И, конечно, понятие «понт» теснейшим образом связано с культурой потребления, со вкусом к деликатесам и понтовому прикиду, с умением толково раскошелиться. Для человека обеспеченного, как говорится, понты дороже денег. Наш брат, простой российский интеллектуал, увидит где-нибудь в Цюрихе, на Банхофштрассе, витрину часового магазина и подумает: ну, зачем мне такая золотая «Омега», усеянная брильянтами? Потеряешь, не дай бог, или украдут – страшно представить! Не проще ли носить на руке часы, купленные в простом магазине за двести франков: время ведь они показывают с той же точностью? Но что скажут на этот счет русские богатенькие буратины, завсегдатаи подобных бутиков? Такая вот фраза всплыла из Интернета: «Однозначно, швейцарские часы – это качественный атрибут понтов хай-класса». А, ну тогда понятно…

Простим слову «понт» его жаргонно-криминальное прошлое. Ведь культура порой черпает из низовых источников способ называния довольно сложных и серьезных материй. Существует некая онтологическая универсалия, эдакое взаимоперетекание искренности и обмана, прихотливая диалектика внутреннего и внешнего в человеческом облике и людских отношениях… Длинновато получается, замысловато? Да, но ту же таинственную субстанцию можно, в общем, обозначить просто и коротко: понты.

ПО ПОНЯТИЯМ

Это одно из самых уродливых выражений, произведенных на свет русским языком. Повод подумать о том, что слов заведомо хороших и плохих не бывает – все зависит от нашего обращения с лексическими единицами. Давайте мысленно сядем в машину времен, отъедем на полтора века назад и сообщим тогдашней просвещенной публике, что в начале двадцать первого столетия Россия живет в основном «по понятиям». Пожалуй, там даже обрадуются, закажут шампанского и провозгласят тост за присущую нашему народу «способность понимать», за «дар уразуменья, соображенья и заключенья» – ведь именно такие синонимы к слову «понятие» дает Даль. Кто мог предположить, что «понятия» когда-то станут обозначать циничные и бесчеловечные законы преступного мира! «Из слова благородного такая вышла дрянь!» – посетовал бы Николай Алексеевич Некрасов.

Да, сильно надо было постараться, чтобы осуществить эту семантическую революцию. Вспомним, как основоположник заочного обучения Володя Ульянов пролистал правоведение по диагонали, сдал экзамены экстерном, стал неважным присяжным поверенным и пошел потом подменять закон «революционной целесообразностью» и «интересами пролетариата». Вот они, «понятия», из которых вылупились потом и криминальные идейные установки. А хорошее слово «закон» пребывает в пассивном фонде, потому что в нашей реальной жизни оно мало что значит. Едешь в метро, и сидящий рядом пассажир во весь голос толкует кому-то по мобильнику: «Это мы должны сделать, чтобы не платить налоги!». Такие у него понятия… А есть у нас и молчаливые товарищи, работающие по своей понятийной системе. Обнародование общедоступной научной информации у них попадает под понятие «шпионаж». А закон? С законом они как-нибудь управятся…

Хочется одного – чтобы выражение «по понятиям» могло попасть в будущие словари только с пометой «устар.».

ПОПСА

Это слово уже перешло из жаргона в общелитературный язык. Чему свидетельство его включение в новую версию Словаря Ожегова. Только вот данные там определения вызывают у меня решительное несогласие. Процитирую: «1. Музыкальные произведения, исполнительство, рассчитанные на нетребовательных слушателей, малокультурную молодёжь. 2. Аудитория таких слушателей (неодобр.)». Конец цитаты. И начало спора.

Как-то не верится мне, что композитор и поэт-текстовик, задумав новый шлягер, ставят перед собой задачу во что бы то ни стало потрафить «нетребовательным слушателям». Авторы стремятся к простоте и доступности, а остальное зависит от степени их одаренности и творческого усердия. Как в любом сочинительстве. И при чем тут «малокультурная молодежь»? Аудитория «попсы» (в отличие от аудитории рок-музыки) включает и людей старшего возраста.

Телевидение транслирует концерт. Когда камера смотрит в зал, мы видим там множество дородных дам, активно подпевающих, притопывающих в такт песне. И пожилой ветеран в военной форме, взволнованно шевеля губами, смахивает слезу. Для всех этих людей «попса» – основной компонент эстетического питания. Наряду с сериалами и ток-шоу.

Давайте еще раз уточним, что собственно входит в понятие «попсы». Само слово произошло от английского «рор», сокращенного «popular» – «популярный». Популярные песни – во множественном числе «pops» – это и есть по-русски «попса». До появления нового словечка использовалось выражение «эстрадные песни». Но суть та же.

«Попса», как и «эстрада» – синонимы массовой культуры. А элитарная культура – всегда в меньшинстве и оппозиции. Вспоминаю шестидесятые и семидесятые годы. Интеллигенция жила «авторской песней», слушала и напевала Окуджаву, Высоцкого, Галича, Визбора… «Продвинутая» молодежь увлекалась «битлами», оперой Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда», Гребенщиковым и Цоем. Все, что пели Кристалинская и Пьеха, Кобзон и Магомаев, – это была попса того времени. Всерьез увлекаться такой музыкой среди культурных людей было даже немножко зазорно.

Для интеллектуалов попсой были и песни Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского, и песни Пахмутовой на стихи Добронравова. Ну, не считать же истинной поэзией тавтологические афоризмы вроде «Чтобы люди тебя не теряли, постарайся себя не терять»! Вообще тавтология – отличительный прием попсовых текстов, там проходят даже явные стилистические проколы типа «Пожелай исполненья желаний», незаметные на фоне сладенькой мелодии.

«Попсу» особенно не любят рокеры, чьи тревожные ритмы несовместимы с эстрадным «сиропом». Недаром риторические строки «Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость» беспощадно высмеяны в рок-пародии: «Надежда – мой комплекс земной, а награда – нам всем по балде». Резко, может быть, не совсем справедливо, но есть в этом «стёбе» эстетическая позиция.

Не будем заходить слишком далеко и примерять современное словечко, скажем, к песням Дунаевского на слова Лебедева-Кумача. Попробуем осмыслить понятие не в оценочном, а в жанровом плане. Попса – словесно-музыкальный жанр, предназначенный для отдыха, дня расслабления. Сохранились документальные кадры, где легендарный священник Александр Мень приятным баритоном поет явно попсовый шлягер «Есть только миг между прошлым и будущим». Отдыхал человек после целого дня проповедей и напряженных духовных бесед. Всему свое время и свое место.