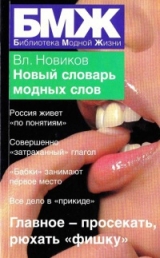

Текст книги "Новый словарь модных слов"

Автор книги: Владимир Новиков

Жанры:

Словари

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)

Сегодня столь немыслимую задачу перед собой не поставил бы никто, в том числе и стихотворец. Розу с

Новый словарь модных слои

жабой повенчать невозможно, поскольку у них слишком разные имиджи. Английское «имидж» – это слово сугубо реалистическое, прагматическое. Когда некто достигает определенной ступени в бизнесе или в политической карьере и становится публичным человеком, то ему приходится больше внимания уделять своему внешнему виду. Какой галстук надеть, какой цитатой блеснуть, какое богоугодное заведение посетить и так далее. Все это может увеличить процент прибыли или процент голосов на выборах. К личному шоферу и личному парикмахеру добавляется тогда персональный имиджмейкер. Тут все настолько очевидно, что и говорить не о чем.

А вот кто сегодня не блещет по части имиджа, так это, как ни странно, наши литераторы. Их тусовки и публичные выступления, их костюмы, манеры, прически, жесты настолько бесцветны и невыразительны, что фотографам и телеоператорам особенно разгуляться негде. Осанисто-стильный Аксенов или Вознесенский в неизменном шейном платке остались скорее исключением, чем правилом. Прозаики и поэты среднего и младшего возраста уповают только на качество своих текстов и ведут себя скованно, зажато, приглушенно. Конечно, в начале было слово, но ведь, скажем, мастера серебряного века имиджу тоже придавали значение, хотя и не обозначали свой облик таким словом. Блоковские вдохновенные кудри, пресловутая желтая кофта Маяковского, ахматовская царственность, есенинская разгульность… А ведь тексты у них тоже имеются, и недурные. Может быть, творческой личности все-таки полезен имидж – как вектор художественного поиска, как способ энергетической настройки, своей собственной и читательской?

Скромность и сдержанность похвальны, но стоит прислушаться и к Козьме Пруткову (такого человека вообще не было, а колоритный имидж был и остался в культуре навсегда): «Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?»

ИСЧЕЗНУТЬ

– А как там Андрей?

– Да что-то исчез совсем.

Типичный для нашего времени диалог. И, заметьте, слово «исчезнуть» в этом контексте отнюдь не означает «прекратить существовать» или «быстро уйти», как зафиксировано в толковых словарях. Речь идет о том, что человек перестал с кем-то общаться. Не звонит, не пишет, не передает приветов через общих знакомых. Что это? Осторожный способ разрыва отношений или просто равнодушие к некогда близким людям?

Не очень достойный, по-моему, стиль поведения. Благородный человек и сходится и расходится с людьми осознанно и ответственно. Дорожит контактами. Если возникли сложности, то он не дуется и не озлобляется, а честно и открыто выясняет отношения. Он держит в памяти (не в компьютерной, а в памяти сердца) всех, кто ему когда-то был дорог. Не «исчезает» на годы. При всей занятости всегда есть способ обновить знакомство, подтвердить душевную привязанность. Скажем, поздравить человека с днем рождения или с Новым годом. Уж раз-то в год стоит выйти на связь – хотя бы для того, чтобы убедиться, что знакомец жив и здравствует, что не «исчез» он в первичном значении слова. А есть еще такая изысканная традиция: путешествуя, посылать родным и близким открытки с видами городов и экзотическими пейзажами, начертав на обороте пару теплых слов.

«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил», – слова Лиса из «Маленького принца» Сент-Экзюпери известны всем. Не помню, чтобы кто-то оспорил этот афоризм, теоретически мы все с ним согласны. А практически… То и дело малодушно исчезаем.

К

КАЙФ

Существительное арабского (или турецкого) происхождения. В XIX веке звучало как «кейф» и, согласно знаменитому писателю-востоковеду Осипу Сенковскому (он же – Барон Брамбеус) означало приятное полеживание в сочетании с прихлебыванием кофе и покуриванием табака. Изредка это слово мелькает у классиков (Достоевский, Гончаров, Лесков), но в целом им было не до кейфа: все они много писали и притом страдали за народ. В шестидесятые годы XX столетия в Россию пришел уже жаргонный «кайф», нашедший широчайшее распространение в речи подростков и юношества, обозначая и здоровые радости, и болезненно-наркотическое опьянение. Отцы и деды у нас тоже склонны ловить кайф и соглашаться с гедонистической философемой «без кайфу нет лайфу».

Но все-таки молодость неминуемо проходит, а об удовольствиях зрелого возраста хочется говорить иными словами. «Кайф» можно поймать, нанюхавшись клея «Момент» и послушав примитивнейший «музон», но как выразить удовольствие более утонченное? Скажем, от свежей устрицы, запиваемой бокалом шабли, или от музыки Софьи Губайдулиной. Тут восклицание «Кайф!» прозвучит по меньшей мере безвкусно.

Моя швейцарская приятельница, побывав в Москве, делилась потом в Цюрихе своими впечатлениями с коллегами, изучающими русский язык. «В России я наслаждаюсь!» – призналась она, но преподаватель (для которого русский язык – родной) ее поправил: «Так говорить нельзя. Нет такой глагольной формы – «наслаждаюсь». Полагаю, грамматическая форма все-таки есть. Но нет у нас, русских, психологической формы, адекватной красивому глаголу «наслаждаться». В большинстве своем не умеем мы это делать. Так что приходится ограничиваться редкими минутами немудреного кайфа.

КАК БЫ

Существуют слова-паразиты, ничего не значащие, а просто засоряющие речь: «вот», «значит», «так сказать», «это самое». В 1990-е годы к ним добавилось выражение «как бы», причем зараза охватила главным образом интеллигентную публику. Даже писатели, языкотворцы по призванию, приходя в редакции и издательства, робко извещали: «Я как бы написал некий текст». «Некий» – тоже эпитет-паразит, составивший с «как бы» своеобразный симбиоз.

И тут мы, филологи, поднялись на борьбу. Автор этих строк выступил в 1998 году в «Новом мире» со статьей о нашем речевом поведении «Ноблесс оближ», где, в частности, поиздевался и над «как бы», и над «неким».

Ольга Северская поддержала этот выпад на «Эхе Москвы», а потом в своей книге «Говорим по-русски»: «Нужно просто задуматься, что же на самом деле, а не как бы сказано? И это «как бы» само из речи уйдет».

Не знаю, насколько повлияли на разговорную речь сограждан наши увещевания, но замечаю, что эпидемия лишних «как бы» явно пошла на убыль. Не вижу уже необходимости в санитарных мерах, в посыпании дустом каждого «как бы». Евгений Евтушенко недавно накинулся на эту частицу, посвятив ей длинное стихотворение. Но вовсе не нужно полностью уничтожать в нашей речи бедное «как бы». Бывают случаи, когда эта частица со значением «приблизительного подобия» (как определяют словари) вполне уместна. Говоря о любителе эффектной политической позы, мы можем иронически сказать: «Он как бы борец». А порой при помощи частицы «как бы» создается тонкая лирическая интонация. Например, у Тютчева:

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора -

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

КАЧЕСТВЕННЫЙ

Этим тусклым эпитетом некоторые товарищи пытаются защитить истинные ценности. Говорят о «качественной прессе» в противовес «желтым» изданиям. Ратуют за «качественную литературу», отличающуюся от низкопробного чтива… Но эпитет неудачный. Употребление слова «качественный» в значении «хороший» – признак неинтеллигентной речи. Истинный рыцарь русского языка скорее скажет «высококачественный» или «доброкачественный».

Обратимся к истории слова. Как учат в шкоде, прилагательные бывают качественными, относительными и притяжательными. И вплоть до недавних пор прилагательное «качественный»… не было качественным. Да, оно было относительным и неоценочным. Использовалось довольно ограниченно, преимущественно в книжной речи: «качественные различия», «в качественном аспекте». Сухое, неэмоциональное слово.

Потом оно все-таки начало употребляться в значении «очень хороший, высокий по качеству». Но обратите внимание, какие примеры приводятся на этот счет в словаре Ожегова: «качественные стали», «ремонт произведен качественно». Речь идет о товарно-материальной сфере. Оценка стали и ремонта может быть однозначной и бесспорной. Тут действуют элементарные стандарты. А в искусстве критерии художественности постоянно пересматриваются. Новое слово, новое художественное качество рождается как раз в борьбе с привычными нормативами.

«Новаторство всегда безвкусно, а безупречны эпигоны», как удачно выразился поэт Илья Сель-винский. Вот вам несколько примеров из произведений одного писателя: «в ней не было теперь женского прилежания к своему телу», «приблизительная невеста отца Никиты», «ему трудно было питаться печальным животным». Такую прозу не назовешь «качественной»: уж очень она нестандартна, парадоксальна, угловата. Это гениальный Андрей Платонов, писавший «не так, как надо».

К «качественной литературе» сторонники этого термина обычно относят «умеренность и аккуратность», а зачастую – и добропорядочную скуку. Не верьте окололитературным деятелям, закосневшим в своих предрассудках, нечувствительных к новизне и самоуправно помечающих «знаком качества» явную серость.

КЛАССИК

Это слово в последние годы стало модно применять к ныне здравствующим деятелям литературы и искусства. Раньше такого не было. Существовало выражение «живой классик», носившее легкий шутливый оттенок: считалось, что в настоящие классики записывают все-таки посмертно.

А теперь телеведущий вполне может обратиться к писателю со словами: «Вы признанный классик современной литературы», и тот даже не смутится, не поморщится от непомерного комплимента, а снисходительно кивнет. Дескать, ничего не поделаешь: такова уж наша классическая доля…

И все-таки я против бездумной эксплуатации громкого слова, означающего высшую степень художественного совершенства. Модного и преуспевающего писателя можно назвать литературным лидером – не правда ли, так будет точнее? Сегодня он в первых рядах, а станет ли победителем – решит время. К тому же в назывании живого литератора «классиком» иной раз слышится скрытый подвох: так часто аттестуют писателей именитых, со славным прошлым, но давно утративших былую силу. Мол, уважать уважаем, но чтобы еще и читать ваши шедевры – увольте.

Живого, ищущего, рискующего, вступающего в спор с господствующими вкусами писателя язык не повернется назвать «классиком», да и эпитет «великий» к нему не пристанет. Тургенев незадолго до смерти обратился с посланием ко Льву Толстому, призывая того не уходить в религиозное проповедничество и вернуться к литературной деятельности. «Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе!» – взывал один классик к другому. Но Толстой отреагировал иронически. Прочитав вслух эту патетическую фразу, он передразнил ее: «Великий писатель русской земли… А почему не воды?»

Настоящий классик, пока он жив, не торопится карабкаться на пьедестал. Ему сподручнее говорить с читателем на равных.

КОЛБАСИТЬ

Вы понимаете значение этого слова? Я не очень. Со времен отрочества помню такое присловье: «Выпили, закусили и домой поколбасили». То есть «колбасить» – глагол со значением движения, ходьбы. Может быть, не очень уверенной, с пошатыванием в разные стороны.

Что говорит словарь Ожегова? Там слово дано с другим ударением «колбАсить». Значение – «куролесить». Рекомендуется избегать первого лица единственного числа, то есть лучше не говорить: «колбасю», «колба-шу» (лучше и не делать этого, заметим в скобках).

А в нынешнем молодежном языке у слова «колбАсить» появилось еще два значения. Причем взаимоисключающих. «Колбасит» может означать отвращение, совпадать с глаголом «воротит»: «Меня колбасит от такой дрянной музыки». И то же слово может означать опьянение – алкогольное, наркотическое или любовное. «Он выпил, и его колбасит». Или: «Меня от тебя прям колбасит» – так сегодня может сказать юноша понравившейся девушке.

Хаос! Такое ощущение, что в данном случае с самим языком происходит нечто, описываемое сверх-многозначным глаголом. То ли наш язык заколбасило, то ли он сам колбасит и куролесит. Авось, успокоится, придет в чувство.

КОНКРЕТНО

Это даже не просто слово, а готовый юмористический рассказ. Надо ж было так случиться, что сугубо книжный, научный термин вдруг вынырнул в болоте полублатной речи! «Конкретные ребята» вошли в жизнь со своими малиновыми пиджаками, шести – сотыми мерседесами, золотыми крестами и цепочками, а также с грубо-отрывистой, лишенной полутонов и оттенков речью. Их интересует только то, что «конкретно», осязаемо, предметно, то, что может быть выражено в цифрах и оценено определенной суммой. Это крайнее выражение охватившего наше общество меркантилизма. Жесткое «конкретно» властно противопоставило себя старомодной романтике и беспомощному идеализму.

Культурная публика пошла на выучку к «крутым» и даже описало их язык при помощи филологического анекдота: мол, в русском языке теперь есть неопределенный артикль («типа») и артикль определенный («чисто конкретно»). А ученым теперь, по-видимому, придется на некоторое время отказаться от похищенного у них слова. Попробуйте во время дискуссии сказать оппоненту: «Укажите конкретно…» – сразу все начнут смеяться.

Но не в первый раз научная лексика совершает хождение в народ. У Михаила Зощенко есть рассказ «Обезьяний язык» 1925 года, где автор сетует, что «вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением». Сидят там два товарища на собрании и щеголяют мудреными словами. «Да, индустрия конкретно», – глубокомысленно изрекает один, а второй уточняет: «Конкретно фактически». Так что, как видим, интересующее нас слово периодически кочует из интеллигентной речи в уличную и наоборот.

Зощенковские малограмотные герои выражаются «конкретно», а примерно в то же время описанные Ильфом и Петровым бывшие аристократы заявляют, что «в гимназиях не обучались». На то у них, правда, были особые социально-политические причины, но в целом жизнь устроена так, что противоположности то и дело сближаются, меняются ролями, в том числе и речевыми. «Верхи» щеголяют «низким» стилем: «ихний», «ни фига», «чо надо?», «скоко-скоко?», «токо» вместо «только» (кто из интеллигентов не грешит подобными небрежностями?) А «низы» тянутся к книжной лексике и в любой момент могут ошарашить нас очередным мудреным термином. Отнимите у них пресловутое «конкретно», так еще не такое от них услышите. Как сказанут что-нибудь вроде: «Кончай, блин, этот дискурс! Хватит нам симулякры на уши вешать!»

КОНЧИТЬ

Читаю лекцию о Пушкине в одном французском университете. Излагая биографию поэта, сообщаю студентам, что нашего будущего национального гения в лицее звали «французом» за безупречное парижское произношение. А когда заходит речь о трагической дуэли, отмечаю, что раненый Пушкин, упав на снег, именно по-французски воскликнул: «Attendez! Je me sens assez de force pour tirer mon coup». В переводе это означает: «Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». В данной аудитории я счел уместным произнести сию фразу по-французски. Дыхание перехватило. Как всякий русский, не мог я об этом событии рассказывать без дрожи в голосе. А некоторые студенты почему-то двусмысленно заулыбались. Что такое?

В перерыве коллеги-слависты мне объяснили: французский язык сильно изменился с тех пор, и выражение «tirer un coup», значившее в 1837 году «сделать выстрел», теперь воспринимается… Ну, как нечто вроде русского жаргонного «кинуть палку». Да… Как говорится, опошлить можно всё.

А что же русский язык? Он ведь тоже меняется со временем, и некоторые невинные слова приобретают побочные непристойные значения. Но мы все-таки не переносим в наше культурное прошлое нынешние языковые представления и извращения. Вот новое поколение читателей открывает для себя «Евгения Онегина» и знакомится с письмом Татьяны Онегину. Доходит до завершающей /его части: «Кончаю. Страшно перечесть…». И никаких ухмылок, хотя у глагола «кончить» есть модное жаргонное значение, связанное с сексуальной сферой. Но его осознают отнюдь не все носители русского языка, а лишь определенные социальные и возрастные группы. Это элемент речи молодежной и, я бы сказал, плебейской.

Сиюминутный изгиб разговорного словоупотребления не бросает тень на вечное значение глагола. «Кончить» – это в «великом и могучем» означает «завершить, довести до конца, прекратить». Et rien de plus, как говорили дворяне в пушкинские времена. То есть ничего более.

КРЕАТИВНЫЙ

Прилагательное, многими встреченное в штыки. Мол, зачем еще одна иностранная лексическая единица, если по значению она тождественна нашему исконно русскому слову «творческий»? Да, тождественна, но слова у нас, как говорил Маяковский, «в привычку входят, ветшают, как платье». «Творчество, творческий» – слишком часто повторяли мы и заносили до дыр высокие категории, обесценили их. Чуткий к языку Булат Окуджава в последние годы жизни иронически реагировал на вопросы о «творческих планах»: «Творчество – это у Алены Апиной, а я так, просто работаю».

Эпитет «креативный» возник в сфере бизнеса – дизайна, рекламы. Там стали называть «креативными» работниками тех, кто может быстро и четко предложить новое, нетривиальное решение, «родить» удачный слоган, начертать небывалый эскиз, разработать перспективный «бренд». Возникло и существительное «креатив», обозначающее сферу такой деятельности.

Все чаще заходит разговор о «креативности» и применительно к литературе. Ведь «творческих» личностей у нас хоть пруд пруди, а серьезных и притом пригодных для чтения книг гораздо меньше. «Creatio» по-латыни – «созидание». Истинный поэт создает новые, смыслонесущие ритмы. Талантливый прозаик, настоящий драматург творят новые многозначные вымыслы. Вторичность, подражательность не креативны. И уж тем более легкая эссеистическая болтовня на любые темы – это не творчество, а «ля-ля-тополя». По строгому креативному счету говоря.

В некоторых периодических изданиях появилась должность «креативный редактор», и это уже нечто вроде делового термина. Если то же самое назвать «творческий редактор», может получиться недопонимание: вновь принятый сотрудник возгордится, начнет бездельничать и чего доброго загуляет. А с «креативного» все-таки можно спросить, потребовать реальный результат.

КРУТО

Наречие, переходящее в междометие. Все чаще происходят события, на которые мы реагируем не мо-налогами или комментариями, а мгновенно слетающим с уст эмоциональным откликом: «Круто!» За этим словом могут стоять чувства самые разные: и восхищение, и растерянность, и страх.

Поначалу больше было страха. В жизнь вошли крутые ребята, «новые русские» и их обслуга. Крепкие, с накачанными мускулами, коротко остриженные, а то и вовсе бритоголовые, разъезжающие на крутых тачках, развлекающиеся крутой эротикой. От таких хотелось держаться подальше.

Но постепенно слово «крутой» становилось все более одобрительным эпитетом – подобно своим предшественникам «железный» и «клевый», оно стало означать «настоящий», «подлинный». Если, к примеру, меня кто-то назовет «крутым критиком», я не обижусь, а скорее наоборот: в любом деле надо быть крутым профессионалом. И писать хочется так, чтобы по прочтении кто-то мог сказать: «Круто!»

А что же до крутых парней, то не стоит перед ними пасовать. Квентин Тарантино, которого называют «крутейшим кинорежиссером», сумел бесстрашно взглянуть на самый шальной беспредел и, гиперболизировав жестокость, преодолел ее творчески. У него «крутизна» приобрела сугубо эстетический характер, стала эквивалентом духовной цельности и стойкости.

И в языке «крутизна» слов этого корня понемногу сглаживается, приобретает благопристойные очертания. Появился журнал «Круто» с девизом-слоганом «сердце прогрессивной молодежи». Там все в рамках – ничего общего с порнографической газеткой «Крутой мен».

А вообще-то «крутой» – слово изначально честное и выразительное. Ему доступен высокий трагический пафос: вспомним «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург название, ставшее по сути метафорой исторического пути нашей страны в XX веке. Может это слово быть и лиричным: как там у Высоцкого в «Куполах»? «Воздух крут перед грозой, крут да вязок». Да, воздух у нас именно таков, такая у нас постоянно сгущенная атмосфера. Спрашивают иностранцы: как нам в России живется, хорошо или плохо? Отвечаем: ни то ни другое. У нас здесь – круто!

КУЛЬТОВЫЙ

Качественное прилагательное неустойчивого значения. Его смысл только-только начал прояснятся. До недавних пор это прилагательное было относительным и употреблялось редко, лишь в связи с религиозно-культовыми обрядами и ритуалами. Теперь же мы его слышим почти каждый день. «Культовый певец», «культовая книга» – такими заклинаниями постоянно охмуряют нас ретивые служители разных культов и культиков. У настойчивого эпитета появилась превосходная степень, и уже можно прочесть: „На игле“ – культовейший фильм девяностых». Значит, новое словечко даже грамматически укрепилось и окопалось. Просто так от него не отмахнешься.

Хорошо это или плохо – быть культовой фигурой? Возьмем двух писателей – Достоевского Ф.М. и Толстого Л.H. По гениальности они примерно равны, степень мировой известности у них одинакова. Разница в том, что Лев Толстой при жизни был «культовой» фигурой, а Достоевский – нет. Толстой, говоря современным языком, разыгрывал в своем поведении определенную «фишку»: «не кушал ни рыбы ни мяса, ходил по аллеям босой», как в песне поется. Достоевский же, имея весьма эффектную биографию (смертный приговор, каторга), обошелся без игрового имиджа. Вокруг Толстого была свита, по России развелись толстовцы, а вот «достоев-цев» не появилось. Толстой ревниво развенчивал Шекспира, а Достоевский ни на кого из великих предшественников особенно не «наезжал». Что же в итоге? Каждый из двух гениев был по-своему прав, а «культовость» сама по себе ни хороша ни дурна.

«Культовая» фигура – это кандидат в гении, претендент на место в истории, участник конкурса, где лишь один из многих тысяч становится Львом Толстым. Иногда конкурсант выдвигает сам себя («Я, гений Игорь Северянин»), а чаше на «культ» работает добровольная группа поддержки, смиренная паства новоявленного пророка. Они получают свой процент с популярности восхваляемого идола, говоря: это мы его открыли, мы его больше ценим и лучше понимаем, чем все остальные. «Культовость» несовместима с всеобщим признанием, она всегда оппозиционно-альтернативна, эпатажна и зачастую выпендрежна. А если кто-то или что-то нравится всем, то это уже уходит просто в «культуру» и теряет пикантность.

Культовым писателем был Венедикт Ерофеев, эстетизовавший пьянство и изгойство. Вполне «культов» (давайте образуем уж и краткую форму!) любимец молодежи Виктор Пелевин, чьи «фишки» – компьютер, наркомания и «дзэн». Кому-то из кумиров везет, и все почести ему доставляют на дом, а иным приходится попотеть: Эдуард Лимонов, чтобы продлить и укрепить свою «культовость», вынужден был угодить за решетку.

«Культовость» не передается по наследству. Великий режиссер Андрей Тарковский открыл свою вселенную, и уже в ней «пересекся» (вспомним фильм «Зеркало») с отцом, знаковым поэтом интеллигенции Арсением Тарковским. Никому также не удавалось «протыриться» в «культовое» пространство посредством брачных уз. Ведь Надежда Мандельштам, к примеру, стала духовным «гуру» вольнодумцев-шестидесятников не как жена великого поэта, но как самостоятельная личность. А женитьба на очень культовой Алле Пугачевой не сделала «раскрученного» певца по-настоящему культовым: умение материться оказалось недостаточно оригинальной «фишкой».

Эпитет «культовый» – вызывающее слово. Оно каждого из нас взывает к разговору и спору об очередном кандидате в короли. Ты можешь поклониться кумиру, а можешь кричать, что король голый. Полная свобода, потому и занятно. Обычно нас ни о чем не спрашивают, а тут как раз моим, твоим, нашим мнением интересуются.

М

МАРГИНАЛ

Жестокое, бездушное слово. У социологов оно означает человека, находящегося вне социальной группы. Маргинал – это изгой, аутсайдер, а то и бомж. Тот, кого вытолкнули на обочину, кто оказался на краю.

С житейской точки зрения, конечно, лучше не попадать в маргиналы. Не всякий способен сохранить достоинство в нищете, не опуститься без поддержки социальной группы, не свихнуться от одиночества. Нет ничего хорошего в том, что сегодня маргинализуется, чахнет без государственной поддержки академическая наука. Что угроза маргинализации нависла над толстыми литературными журналами, почти незаметными на пестром фоне «глянцевой» макулатуры. Порой слышишь и читаешь, что русский интеллигент как таковой – это безнадежный маргинал, дни которого сочтены.

Не спешите, однако, расписываться за грамотных. Интеллигент не так уж глуп и беспомощен, как это кажется тем, для кого высшие ценности – деньги, власть и успех. Его не страшит кличка «маргинал», поскольку он зрит в самый корень и видит там латинское «margo, marginis» («край, граница»), от которого пошли и французское «marge», и английское «margin», то есть слова, обозначающие поле книжной или рукописной страницы. (Из этого гнезда, кстати, и международный термин «маргиналия» – запись на полях.)

Текст страницы заполнен буковками. Там нет места для нового слова. Так стоит ли «протыриваться» в центр, работая локтями, воевать за место под солнцем, поближе к власти предержащей?

Пространство для прорыва – это как раз «поля» страницы. Открытия совершаются на краю, на границе. А центр, середина – родина деловитых посредственностей, из которых вербуются начальники и чиновники. Пушкин был, конечно, маргиналом по сравнению с Горчаковым, товарищем его по лицею. Еще пример: нервный и смертельно больной маргинал дописывал в 1940 году безнадежное с конъюнктурной точки зрения сочинение под названием «Мастер и Маргарита». Когда «успешные» советские писатели заседали на своем съезде в Колонном заде, среди них не было ни Булгакова, ни «маргинала» Мандельштама. Правда, Пастернака туда затащили, но, почувствовав опасность превратиться в «сановника», он стал понемногу дрейфовать в сторону края, «погружаться в неизвестность и прятать в ней свои шаги». Страничные «поля» стали для него метафорой свободы:

И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг,

Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях.

Герой пастернаковского романа Юрий Живаго кончил, по житейским представлениям, как маргинал. Маргиналами в пастернаковской поэтической мифологии были и Гамлет, и Христос: «Я один, всё тонет в фарисействе. Жизнь прожить – не поле перейти».

Люди «центра» часто не оставляют в жизни никакого следа. А со страничного «поля» можно перейти в вечность.

МЕЙНСТРИМ

На берегах Темзы и Гудзона «mainstream» означает «главный или наиболее широко принятый способ мышления или поведения» или «важнейший аспект, направление, тенденция» (цитирую английские толковые словари). Отечественные же англорусские словари дают такие эквиваленты: «основное направление», «главная линия».

Стало быть, «мейнстрим» – это нечто устойчивое, традиционное, общепринятое. Это то, чему следует большинство. Для общества стабильного и благополучного мейнстрим – надежная доминанта, на фоне которой могут развиваться альтернативные течения, оппозиционные тенденции.

Где в современной России располагается политический мейнстрим? Можно ли таковым считать «вертикаль власти» или «Единую Россию»? Не совсем. Английский корень сопротивляется: «stream» – это все-таки «поток, струя, течение». То есть нечто естественное, самодвижущееея, а не организованное. Настоящий политический мейнстрим не выстраивается «сверху», он вытекает из недр общества. А у нас, к сожалению, абсолютное большинство народа пребывает вне реальной политики.

Слово «мейнстрим» чаще мелькает в специализированной прессе, посвященной проблемам литературы и искусства. Но тут столько путаницы! «Мейнстримом» называют сиюминутную моду, веяние текущего сезона. Провозгласят критики очередной «мейнстрим», а через пару лет сами же про него забудут. Откровенно говоря, я не вижу сегодня в литературном процессе такой глубокой и устойчивой тенденции, которая заслуживала бы указанного наименования.

В количественно-тиражном плане сейчас доминирует коммерческая литература. Но кто назовет «мейнстримом» Дашкову, Донцову и Устинову? «Main» – значит «главный», а главным развлекательное чтиво для России никогда не станет. Что же касается элитарной толстожурнальной прозы, то она больше напоминает не поток, не «stream», а замкнутый стоячий водоем. У высокоумных авторов большие проблемы с «драйвом».

Следует заметить, что термином «мейнстрим» в нашей литературной критике чаще всего щеголяют авторы, не шибко утомленные чтением англоязычной литературы. Они, как некогда говорила чеховская героиня, «хочут свою образованность показать», но при этом не чувствуют внутреннюю форму иноязычного слова. Оно для них – всего лишь иероглиф, внешний знак причастности к высокой культуре.

Классики XIX века неизменно вышучивали декоративное употребление франкоязычных перлов. Вспомним хотя бы дамскую реплику в гоголевском «Ревизоре»: «Какой репримант неожиданный!» В наши дни отсутствие ясной мысли и четкой позиции частенько маскируется туманными словами, без особой нужды вывезенными из туманного Альбиона. Как тут быть?

Лучшее средство от засорения нашей речи ненужными «чужесловами» (термин В.И. Даля) – это свободное владение иностранными языками. Когда говорим по-английски, то «mainstream» не осквернит уста. А в русской речи «мейнстрим» – не более чем ярлык. Это пока варваризм. Появится у слова реальное смысловое обеспечение – другой будет разговор.

МЕНТАЛИТЕТ

Существительное, очевидно imported from Germany. Если бы пришло из английского, то называлось бы «ментэлити», а если из французского – «манталите». Так или иначе, мы еще лет двадцать назад вполне обходились без этого слова, а иностранные его версии в отечественных двуязычных словарях объясняли при помощи целого букета разнообразных, но слишком приблизительных синонимов: «ум», «интеллект», «мышление», «умонастроение», «склад ума» «образ мыслей» и др. Оказалось, что все это неточно. Менталитет – он менталитет и есть. Посему пришлось пригласить его в русский язык и предоставить ему российское гражданство.

Примечательно, что слово «менталитет» у нас редко употребляется в разговоре об отдельной личности с ее индивидуальным мышлением и мировое-приятием. Мало ли у кого какие вкусы и причуды, какой таракан в голове имеется! Нет, для такого солидного слова нужен социально-политический контекст. Существует, скажем, менталитет малообеспеченного слоя населения. Именно он определяет отношение каждой отдельной персоны ко многому, что происходит вокруг. Каким бы добряком по натуре ни был обездоленный человек, не пожелает он российским миллионерам счастливого отдыха на альпийском курорте, не умилится, глядя на успехи клуба «Челси», да и мораторий на смертную казнь он уже не одобряет.