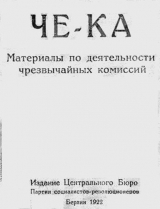

Текст книги "Че-Ка. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий"

Автор книги: Виктор Чернов

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)

– Скажите, за что расстреляли такого то (бывшего полковника)? Ведь он старый человек и ни во что не вмешивался.

– А видите, он попал неудачно. Тогда как раз в губернии подымались кулацкие восстания, и мы решили усилить строгости. Тут его судьба и решилась.

– Ну, а вот такого-то? Ведь все знают, что против советской власти он не шел. И арестовали его, когда спокойно было.

– Это расстреляли зря, просто по глупости. Попал он следователю такому то. А это – следователь особенный, бывший рабочий, водопроводчик. Вначале работал хорошо, а потом начал пить. И допился до того, что пьяный с револьвером за председателем губчека гонялся. В канцелярии из за него занятия сколько раз прекращались – все разбегались. А допрашивал он так, что прямо смех один. Был у него друг, гармоньщик, с которым они вместе пьянствовали. Вот он напьется и идет допрашивать арестованных. А чтобы ему не скучно было, он с собой и друга своего брал. Этот допрашивает, а тот на гармошке наигрывает… Был он малограмотный. Писать настоящего заключения не мог и только выводил каракулями: белай расхот. Из-за него и погиб такой то…

На языке казенных публицистов о таком правосудии говорится: советская власть каленым железом выжигает буржуазные пороки и насаждает пролетарские, революционные добродетели.

Норм нет, и никто не знает, где кончается глупость пьяного следователя и вступает в действие революционная совесть трезвого.

При старом режиме всякий знал, что ему грозит за данное преступление, сколько приблизительно времени ему придется провести в предварительном заключении, когда его должны допросить, когда вручить обвинительный акт и т. д. Кроме того в тюрьму время от времени являлся товарищ прокурора, который делал разъяснения и давал указания. Были инстанции, куда можно было направлять жалобы.

Теперь же абсолютное самовластие Чека. И как бы для того, чтобы подчеркнуть неограниченность произвола, Чека усвоила себе правило – не отвечать ни на какие прошения и заявления арестованных. Вы можете писать сколько угодно, кому угодно, и вы не только не получите ответа, но вы даже не будете знать, отправлено ли ваше заявление, дошло ли оно по назначению, попало ли оно в надлежащие руки.

Во время знаменитого в тюремной летописи апрельского развоза трехсот социалистов из Бутырок по провинциальным тюрьмам арестованным не дали собрать веши, которые остались в камерах в большом количестве. Кроме того было белье, сданное в стирку, была обувь, отправленная в починку, было платье, попавшее для ремонта в портновскую мастерскую.

Многие «развезенные социалисты» стали похожи на турецкого святого – ничего у них нет, их взяли силком с постели, в одном нижнем белье. Тот оказался без фуражки, другой босиком, у третьего остались в Бутырке ценные учебники. А ведь нужно жить в это время в советской России, чтобы понять, какую ценность имеют вещи. Ведь все «донашивают» старое. Гражданин, живущий честным трудом, лишен всякой возможности приобретать себе одежду и обувь.

Уже в вагонах заключенные составили списки оставленных ими вещей с точным указанием, где что находилось, и послали заявления на имя тюремной администрации и В. Ч. К. Проходят недели – ответа нет. После повторных заявлений, заключенные пишут в президиум, в В. Ч. К., во В. Ц. И. К. и в рабоче-крестьянскую инспекцию, указывают, что стоимость оставленных вещей исчисляется десятками миллионов, что здесь могут быть громадные злоупотребления низших агентов, и что при неполучении ответа они, заключенные, будут считать и сочтут в праве утверждать, что советская власть, в лице ее центральных органов, санкционировала этот явный грабеж, когда со многих буквально была снята последняя рубашка. Заявления эти с десятками подписей, среди которых находились имена людей, достаточно известных, были доставлены по назначению, но – никакого ответа. Советская власть выше этого.

Справедливости ради необходимо отметить, что впоследствии политический Красный Крест таки добился того, что оставленные вещи было приказано выдать ему, Красному Кресту, для передачи заключенным, но значительная часть вещей оказалась расхищенной. Наступили холода, приблизилась зима, и для многих началась форменная трагедия – их теплые вещи пропали. В. Ч. К. проявила тут новый акт либерализма – Красному Кресту было выдано из запасов Ч. К. некоторое количество старых поношенных вещей для раздачи неимущим социалистам. Носили их и думали: каково их происхождение? Не снято ли это с расстрелянных?

Но такая гуманность проявлялась только к социалистам, которые сидят бессрочно, без предъявления обвинения, хоть и подвергаются достаточно суровым мерам воздействия, хоть и исключаются из всех советских амнистий, – но в тюрьмах все же являются «привилегированным» сословием и находятся как бы на положении опальных дворян. Хоть они сейчас и в немилости, но всё таки это, можно сказать, белая пролетарская кость. К тому же из за них бывает не мало неприятностей в буржуазной Европе. Впрочем, не-социалисты не стали бы домогаться и не осмелились бы писать начальству по такому поводу.

По советской конституции, заключенный «как в самых первых домах» должен быть допрошен в первые два-три дня после ареста.

Обычно это правило не соблюдается, и, если кого-нибудь допрашивают исправно, «по конституции», то это – очень плохой знак. Это пахнет скоропостижным расстрелом. Обычно же своевременный допрос в лучшем случае сводится к тому, что заключенный заполняет лишнюю анкету. А анкет в советской России всюду, в том числе и в местах заключения, заполняется множество. Редкий заключенный, просидевший несколько месяцев не смог бы себя обклеить заполненными им анкетными листами с головы до пят.

Фактически же заключенные неделями и месяцами сидят без допроса и без предъявления обвинения. Следствие тянется убийственно медленно и нет никаких сроков для завершения его. На все заявления и прошения не отвечают. Никто из начальства к заключенному не является и нет никакой возможности получить справку о состоянии дела. Тогда заключенный пускает в ход свое единственное и последнее средство – он объявляет голодовку.

В Бутырской тюрьме в середине 1920 года число голодающих, объявивших голодовку в одиночку или небольшими группами, ежедневно колебалось от 30 до 80 человек. Советская власть не баловала голодающих. Хоть о дне начатия голодовки заблаговременно, за неделю или даже за две, посылалось извещение, но власть давала возможность голодовку начать и сознательно затягивала ее, чтобы впредь и другим неповадно было голодать. Следователь или писец являлись к голодающему обычно не раньше, чем на 4–5, а то так и на 6–7 день голодовки. Но все таки победой считалось уже то, что кто то пришел и что то сказал. Нельзя, впрочем, не отметить того, что власть зачастую обманывала голодающих, давая им ложные обещания. Ведь второй раз начать голодовку истощенному не так то легко.

Для начала голодовки были приблизительные, неписанные сроки. Среди заключенных были специалисты, которые знали, когда можно начинать голодовку. С ними консультировали, а они, взвесив все обстоятельства, или рекомендовали начать, или многозначительно говорили: нельзя, рано еще. По этому делу нужно еще месяца полтора подождать, а потом можно и голоднуть…

Характерно, что не только заключенные, но и следователи признавали какие то обычно правовые сроки для голодовки. Однажды в Бутырках начала голодовку после двух месяцев сидения женщина – мать маленьких детей. Следователь приехал на шестой день, когда положение голодающей было настолько тяжело, что требовалась серьезная медицинская помощь. Мальчишка-следователь грубо, на «ты» стал орать на больную женщину, лежащую с компрессами: как она смела начать голодовку. Она обязана была ждать еще по крайней мере два месяца, и лишь тогда имела право прибегнуть к этому средству…

Что касается результатов, то голодовка имела ту хорошую сторону, что она хоть несколько освещала дело и часто приводила к ликвидации роковых чекистских ошибок.

В октябре 1920 года в Бутырках начал голодовку заключенный, требуя предъявления обвинения. Приехавший следователь установил, что ордер на освобождение голодающего был выписан еще в августе 1919 года и что заключенный просидел около десяти месяцев в тюрьме единственно потому, что в канцелярии ордер об освобождении был по ошибке преждевременно подшит к делу. Без голодовки он мог бы сидеть вечно, ибо на все прошения и заявления ему, как и всем, ничего не отвечали. И никакого расследования, никакого наказания за столь вопиющую небрежность произведено не было.

Почти одновременно разыгрывалась такая история: в одной из башен ночью, во время игры в карты разодрались арестанты и подняли такой шум, что пришлось вызвать конвой вместе с комендантом Папковичем. Во время укрощения строптивых один из арестантов так сочно облаял Папковича, что тот сказал: «Я тебе этого не прощу, ты меня долго будешь помнить»… Явившись в контору Папкович потребовал дело арестанта-оскорбителя и хотел придумать надлежащую месть, но первое, на что он наткнулся в деле, был ордер на освобождение, датированный 4 месяца тому назад и по ошибке вшитый в дело. Таким образом невольно Папкович поступил по христиански. На оскорбление он ответил величайшей услугой.

Простая неграмотная баба, мать пятерых детей, была схвачена на станции Козлов и доставлена в Москву, на пятом или шестом месяце она объявила голодовку. Оказалось, что ее дело потеряно, и никто не знал, за что ее арестовали и зачем привезли в Бутырки. Не знала этого и она. В конце концов ее все таки освободили не только без дела, но и без личных документов, которые тоже затерялись.

Между прочим потеря личных документов наблюдается почти столь же часто, как и исчезновение некоторых вещей, взятых при обыске.

Во время одной из голодовок обнаружилось, что вместо обвиняемого по ошибке сидел его однофамилец, все время недоумевавший, за что его забрали, и напрасно заваливавший запросами все инстанции…

И вот при таких то порядках своих канцелярий Чека неукоснительно проводит принцип – не отвечать ни на какие заявления заключенных и не придавать им значения.

Давали ли голодовки какой-нибудь результат, кроме обнаружения бесконечного множества трагических «советских анекдотов», подобных вышеперечисленным? Да, давали, но только не всегда и не всем. Громадное значение имело происхождение арестованного, на роли которого вообще приходится остановиться.

В отношении прав и преимуществ население советской страны распределяется в нисходящем порядке на пролетарское, крестьянское, полупролетарское, буржуазное и аристократическое. Высшее образование, наличность ученых степеней, знание иностранных языков и т. п. считаются признаками неблагоприятными и отягчающими положение арестованного. Принадлежность к коммунистам и красной армии, наоборот, облегчает всякую вину (исключения, конечно, бывают, но они только подтверждают правило.)

Аристократическое происхождение есть уже само по себе тяжкое преступление против советской власти. Осенью 1920 года в Бутырках сидел военнопленный офицер, австриец, Кароли, типичный армейский служака, старик 55–56 лет. Его арестовали при возвращении домой, заподозрив, что он то и есть венгерский граф Кароли. На этом усиленно настаивал следователь В. Ч. К.

– К сожалению, я не граф, – запирался Кароли. Я не венгерец, а немец, и притом самого скромного происхождения. Но если бы я и был графом, то я – не ваш подданный, преступления против вас не совершил и ничего от вас не хочу, кроме лишь того, чтобы вы меня отпустили домой.

Но следователь возражал:

– Раз вы граф, то этого одного достаточно, чтобы вас арестовать, ибо вы не можете не быть смертельным врагом пролетариата. То, что вы иностранец – не имеет значения, ибо наша революция – мировая. А пустить графа в буржуазную страну – это все равно, что пустить щуку в воду…

Три или четыре месяца просидел злополучный Кароли за свою неудачную фамилию, а потом вдруг ему объявили, что он вместе со многими другими обавляется заложником за венгерских коммунистов.

В официальной ноте наркоминдела Чичерина армейский офицер немец Кароли был все-таки наименован венгерским графом Кароли. Характерно то, что действительный граф Кароли оказал большие услуги коммунистам при образовании венгерской советской республики и является не то коммунистом, не то лицом, сочувствующим коммунизму.

Не менее характерно, что следователь В. Ч. К. так рьяно стремившийся уличить Кароли в графском происхождении, был никто иной, как барон Пиляр фон Пильхау, который, под именем «товарища Пиляра», теперь стоит на страже коммунизма.

Буржуазное происхождение тоже не сулит ничего приятного, при чем в расчет берется именно происхождение, а не социальное положение в данный момент. Бывший буржуй, у которого отняли все его достояние и который состоит теперь служащим или рабочим и находится в значительно худшем материальном положении, чем обычный рядовой пролетарий, конечно, заносится в буржуи.

Вообще при занесении в эту группу царит значительный произвол. Социал-демократ В. очень забавно рассказывал, как следователь хотел занести его в буржуи, тогда как он претендовал на полупролетарское происхождение. Следователь был почти убежден его доводами, но заколебался – высшее образование.

– Ну что ж, – не унимался В. – образование ничего не значит. Ведь вот Ленин считается очень образованным человеком…

В конце концов сошлись на компромиссной формуле: «приличного происхождения и недурного образования».

Самое лестное и самое выгодное – это пролетарское происхождение. Обычная формула приговоров гласит: такой то присуждается к такому то наказанию, но, принимая во внимание его пролетарское происхождение, наказание понижается на четверть, на половину, а то и больше. В «Коммунистическом Труде» однажды был напечатан такой приговор: За агитацию против советской власти такой то приговаривается к трем годам тюремного заключения, но, в виду его пролетарского происхождения и малой сознательности, приговор будет отменен, если обвиняемый согласится прослушать десять лекций о коммунизме.

Это рабочелюбие не мешало арестовывать рабочих в таком количестве, что будущий историк, по всей вероятности, должен будет признать, что советская Россия побивает все мировые рекорды по части репрессий за малейшее проявление рабочего движения. Но на ряду с этим шла самая беззастенчивая лесть мозолистому кулаку рабочего и самое низкое заигрывание и развращение пролетариев. В результате стойкие и честные элементы из рабочих сбавлялись «шкурниками» или «подкупленными агентами Антанты» и сидели на общем основании. За то для тех, кто усиленно козырял своим чистокровным пролетарским происхождением или начинал, как теперь выражаются «рыкапытить» (заигрывать с Р. К. П.), была возможность выскочить из тюрьмы, не в пример всем прочим.

Эта «двойная бухгалтерия» по отношению к рабочему, вносила громадную путаницу в пролетарские головы. Как то в Бутырку доставили группу в 16–18 рабочих с мастерских Александровской жел. дороги. Там на экономической почве происходили какие то волнения, их выбрали делегатами и их постигла судьба, нередко уготованная рабочим делегатам. Через некоторое время их хотели перевести в Сокольничью тюрьму, где условия значительно хуже Бутырских.

Рабочие не захотели идти, вызвали коменданта и начали его допрашивать, верно ли, что теперь в советской России вся власть должна принадлежать рабочим, и что именно рабочие – хозяева, а администрация всякая – только приказчик пролетариата… Администрация охотно согласилась с этим ортодоксальнейшим тезисом.

– Так почему же вы арестовываете нас, почему томите в тюрьмах, почему ставите в плохие условия? Ведь мы делегаты рабочих и хотели только выполнить их волю.

Комендант ответил, что это его не касается. Власть, конечно, должна принадлежать рабочим, но его дело – маленькое, он должен исполнять то, что приказывает начальство.

При голодовках пролетарское происхождение играло громадную роль, особенно если голодали рабочие с крупных предприятий. Значительное большинство этих голодовок заканчивалось успешно и длилось не особенно долго – 5-6-7 дней. Первоначально голодовки начинались требованием закончить следствие, предъявить обвинение и т. п., но постепенно требования расширялись. Объявляет кто-нибудь голодовку с требованием закончить следствие, Через несколько дней получается ответ: следствие закончено. Вы приговорены в тюрьму на такой то срок. На это голодающий отвечает: – Не согласен. Приговора не принимаю. Голодовку продолжаю впредь до освобождения.

Нам, старым тюремным сидельцам, воспитанным в преклонении перед приговором, как перед чем то незыблемым и непредотвратимым, подобные голодовки казались легкомыслием и нелепостью. Однако, действительность показала, что в Советской России это не так. Здесь приговор не является чем то окончательным и устойчивым. Под влиянием голодовки приговоры на наших глазах и отменялись и видоизменялись. Это вносило величайший разврат в тюремную среду и толкало легковерных людей на новые голодовки, которые затягивались на 12–15 дней и кончались ничем, превращая голодающих в инвалидов.

Особенно характерна для существующих нравов голодовка анархистов в декабре 1920 года. Десять анархистов, имевших различные приговоры, вплоть до десятилетнего тюремного заключения, объявили голодовку с требованием освободить всех их.

В это время постепенным и медленным «развинчиванием» политические добились для себя больших вольностей и фактически внутри своего 12-го коридора пользовались полной независимостью. Администрация почти не вмешивалась во внутренне отношения и внутренние порядки на коридоре… Анархисты заняли одну из камер 12-го коридора, перевели в нее двух анархистов, участвовавших в голодовке, и начали голодать. На седьмые сутки глубокой ночью администрация сделала попытку развезти их, но анархисты оказали сопротивление, отбивались от надзирателей чем попало – и попытка не удалась.

На следующий день в тюрьму был прислан отряд чекистов и начали делаться приготовления к насильственному увозу голодающих. Социалисты считали эту голодовку нацелесообразной и отношение к ней было весьма сдержанное. Но допустить насилие над голодающими они находили невозможным, и большинство решило не давать анархистов, даже если бы пришлось довести дело до прямого физического столкновения с чекистами.

На 12-й коридор сошлись все социалисты и анархисты из всех частей тюрьмы (одиночных корпусов, мужского и женского, башен и околотка). Получился какой то бивуак, на котором толкалось около 200 человек. На коридор стащили всякое дреколье, колуны, камни. Камеры голодающих заперли изнутри огромными железными болтами специально для этого изготовленными, и забаррикадировались. На коридоре был избран свой комендант, – расставлены посты, организована разведка и т. д.

В виду серьезного положения в тюрьму явился начальник секретно-оперативного отдела В. Ч. К. – Самсонов – и начался, по советскому обычаю, длительный митинг. Сперва Самсонов потребовал, чтобы голодающие выдали подписку о том, что в своей смерти от голодовки они советскую власть не винят, ибо власть хотела применить искусственное питание, а они этому воспротивились. Выпустить же их никак не возможно, чем бы их голодовка но кончилась.

Голодающие видоизменили свои требования: если не желаете нас выпустить, то отпустите нас за границу в любую страну Европы или Азии. Если же нельзя и за границу выпустить, то они просят, чтобы им дали умереть спокойно. Подписку о том, что в своей смерти они никого не винят, они дадут, но только в несколько иной редакции.

Самсонов изумился: Вот вы какие анархисты! Из единственной социалистической страны вы готовы убраться в любую буржуазную, и это достаточно характеризует степень вашей революционности. Подписки можете не давать. Что с вами будет – для нас безразлично. Но мы не можем допустить, чтобы какая то кучка арестованных оказывала сопротивление нам, рабоче-крестьянской власти. Это умаляет престиж власти. И потому голодающие будут перевезены во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило. Мы ведем революцию в широком мировом масштабе. Наши руки достаточно запачканы кровью, и для нас теперь безразлично, будут ли новые жертвы и сколько их будет. Отряд с пулеметами войдет на коридор и сколько бы ни пришлось перебить народу, все равно, они свое дело сделают.

С этим и уехал.

Тюрьма провела ночь в напряженном ожидании, что вот вот ворвутся чекисты и начнут кровополитие. На утро значительная часть политических разошлась на работу (политические состояли рабочими на кухне, на пекарне, в мастерских, в околотке). Администрация воспользовалась этим моментом, чтобы изолировать 12-й коридор и спешно заперла все ворота и двери и приставила к ним стражу. Тогда группа политических решила с боем пробиться на 12-й коридор, что ей в конце концов и удалось.

Днем снова приезжал Самсонов и снова происходил длительный митинг. Самсонов уехал, повторив свою угрозу взять коридор приступом. Вечером отряд чекистов шел на приступ, но наткнувшись на «заслон» у тюремных ворот, действовал нерешительно и вяло и вскоре отступил. Через некоторое время в тюрьму прибыло подкрепление в виде нового отряда чекистов. Нервы у всех, и в особенности у голодающих (девятый день голодовки!), достигли высшего напряжения. С минуты на минуту должен был начаться штурм. Вдруг появляется адъютант Дзержинского Захаров и просит допустить его для переговоров. С криком, с воплем ворвался он в камеру голодающих: «Товарищи, что же это такое происходит!.. Вы рабочие, и мы – рабочие. Вы – революционеры, и мы – революционеры. Что же это за недоразумение такое, что мы друг с другом боремся…»

Захаров уехал, пообещав все мирно уладить. А на следующий день в Бутырки неожиданно явился сам Дзержинский и начал убеждать анархистов прекратить голодовку. Ничего не поделаешь, приговоры состоялись, вошли в законную силу, отменить их невозможно, жертвы будут напрасны…

Голодающие попросили его прекратить эти разговоры: они голодают 11-й день и не в силах поддерживать подобный спор. Дзержинский повертелся немножко и сказал: ну, хорошо, прекращайте голодовку. Девять из вас будут освобождены, а 10-го Перельмана мы считаем бандитом и освободить никак не можем.

Перельман заявляет, что в таком случае он сегодня же покончит самоубийством. Дзержинский его убеждает, но тот стоит на своем. Идет долгий спор и в конце концов голодающие побеждают – все будут освобождены.

В этот же приезд Дзержинский дал еще одно доказательство святости и устойчивости чекистского приговора. Он начал вызывать на допрос социал-демократов по делу Донского Комитета Р. С. Д. Р. П., которые за два дня перед тем получили в «административном порядке» приговор В. Ч. К. – о заключении их в лагерь на 3 и 5 лет. Естественно, те удивились. Какой может быть допрос после приговора. Но Дзержинский ответил, что… приговор уже отменен и что судить их заочно не будут. Или передадут дело в Трибунал, или освободят.

И действительно, через пару недель их освободили с подпиской о невыезде из Москвы, а через пару месяцев официально сообщили, что их дело окончательно прекращено. Прошло еще два месяца и вдруг, абсолютно для всех неожиданно – прекращенное дело назначено было к слушанию в Верховном Ревтрибунале. По-видимому, в связи с выборами в Московский совет решили «поставить» дело социал-демократов и, за отсутствием чего либо лучшего, извлекли прекращенное дело, которое так и фигурировало в Ревтрибунале с крупными надписями на обложке «Сдано в архив» под номером таким то.

Вообще приговор в советской России – это нечто наименее устойчивое и показательное. По приговору незнакомый с советскими порядками будет иметь самое превратное представление о тяжести наказания.

Как то мне пришлось встретиться с рецидивистом, работающим по «аппаратам», то есть изготовляющим водку-самогонку. Ему принесли приговор – 20 лет заключения в лагерь. Он казался очень довольным – могли расстрелять. Слава Богу, как хорошо кончилось.

– Но все таки, 20 лет! – сокрушенно соболезновал я.

– Да что, 20 лет. Плевать. Весною в мае месяце на волю выйду.

Обязательно.

– Каким образом?

– Да я же сапожник, работать умею. Деньги на товар есть. Зиму в лагере перезимую замечательно. Даже самогонку буду пить. Девок, когда только захочу, будут ко мне в камеру приводить…

Расчет у него такой. Через полтора месяца октябрьская годовщина. Будет амнистия и ему сбросят от трети до половины срока. В мае будет вторая амнистия и опять такая же скидка. Может и так освободят, но на всякий случай он примет меры. Заранее сошьет высокие дамские ботинки для жены или для любовницы коменданта лагеря, а тот напишет представление, вот, мол, честный пролетарий, усердный работник, всю жизнь при буржуазии страдал и теперь приходится мучиться… Что же его не освободят, что ли?

Этот расчет не страдает особым оптимизмом и преувеличением. Советская власть регулярно два раза в году дает амнистии, без них она буквально задохнулась бы от избытка арестованных. К старым тюрьмам добавлены подвалы, внутренние тюрьмы, лагеря и везде и всюду, несмотря на амнистии все переполнено до самой последней степени. И это при том условии, что из лагерей широко освобождают (за некоторыми исключениями, о которых дальше) не только по амнистии, но и просто «на работу».

Нужда в людях в советской России крайне велика. Каждое учреждение усиленно ищет работников. Неважно, на какой срок вас приговорили. Важно лишь, чтобы у вас были связи в каком-нибудь учреждений и чтобы учреждение, за своим поручительством, попросило бы отпустить вас ни работу, как незаменимого специалиста. В большинстве случаев вас отпускают, иногда с тем условием, чтобы вы уходили днем на работу, а на ночь возвращались в лагерь. А потом вам разрешают поселиться на своей квартире и лишь в определенные сроки являться в лагерь для регистрации. Благодаря этому в лагерях надолго застревают или те, у кого нет связей и протекций, или совсем никчемные люди, которым и работы постоянной не подыщешь.

Приговор к тюремному заключению тем именно и отличается от заточения в лагерь, что из тюрьмы как будто и нельзя выпускать на работы вне тюремной ограды. Но это так только в теории. На практике из тюрьмы тоже освобождают от работы, хотя и не так легко, как из лагеря. Все дело в протекции. Я видел, как приведенный из трибунала инженер, замешанный в хищениях в своем главке, был совершенно подавлен и убит приговором в 10 лет тюремного заключения, говорил о погубленной жизни, толковал о самоубийстве… А всего через десять дней он был уже на свободе. Родственники нашли сильную протекцию и все мгновенно совершилось.

В общем не только из лагерей, но и из тюрем громадный процент сравнительно быстро выходит на свободу. Это бесспорно очень хорошая сторона нового порядка. Приговор не подавляет заключенного своей фатальностью и оставляет надежду на освобождение. В общем все довольны. У советской власти – овцы и волки сыты. И преступник наказан и республика трудящихся не лишалась необходимого работника. Учреждение довольно, ибо оно приобрело наиболее прикрепленного и наиболее зависимого сотрудника. Администрация мест заключения довольна, ей меньше возни, да и кроме того, как говорят, тюремное, довольствие иногда отпускается и на тех, кто живет дома и, разумеется, попадает в карманы администрации. Наконец, арестованный тоже доволен, ибо, хотя он и попал в положение крепостной зависимости, но это все же неизмеримо лучше, чем торчать за железной решеткой.

Но из этой всеобщей идиллии есть длинный ряд очень существенных исключений. Социалисты вот уже третий год сидят в тюрьмах в качестве не арестованных, а «изолированных», и их никуда, ни на какие работы, ни по каким хлопотам не отпускают. Амнистии не распространяются на деятелей антисоветских партий, на участников всяких заговоров и движений, выявивших дерзостное неуважение к рабоче-крестьянской власти, или направленных к ее ниспровержению. Для этих категорий, а также для групп и лиц, запятнавших себя приверженностью к идеям демократизма и стремлением к бескорыстной общественной деятельности – приговоры не считаются, а иногда существенно углубляются. Ведь это сделать так легко. Стоит только арестованного перевести из тюрьмы в его родном городе в другую, может быть даже лучшую тюрьму, но только за несколько верст от родины. И обычное тюремное заключение превращается в длительную пытку голодом. Ибо на родине, где имеются родственники и знакомые, как бы ни было тяжело их собственное материальное положение, арестованному все же принесут время от времени хоть картошки на передачу. А на чужбине он будет торчать на одном казенном пайке.

Вообще сама российская действительность открывает широчайший простор для произвола… Приговоры приводятся в исполнение «по человеку глядя». Крупный хищник-спекулянт, заведомый аферист или бандит могут, получив приговор на двадцать лет тюремного заключении (между прочим в 1921 г. воспрещено было присуждать к заключению больше, чем на пять лет) – через несколько месяцев оказаться на воле и, как ни в чем не бывало, занимать ответственные посты насоветской службе. А безукоризненно честный человек, в частном разговоре отозвавшийся отрицательно о советской власти, мог получить легонький приговор – на один год в лагерь – и этого было вполне достаточно, чтобы его замучить.

Иногда приговаривают не просто в лагерь, а в лагерь определенной местности – например, в Архангельский лагерь. Это значит, что заключенного посылают на гибель в какой либо «дом ужаса».

А власть, удовлетворяя чувству мести, проявляет такую изысканную жестокость и такое заведомое коварство, что этому даже не хочется верить. Но, увы, это бесспорный факт. На Дону, на Кубани, в Крыму и в Туркестане повторялся один и тот же прием. Объявляется регистрация или перерегистрация для бывших офицеров, или для каких либо категорий, служивших у «белых». Не предвидя и не ожидая ничего плохого, люди, проявившие свою лойяльность, идут регистрироваться, а их схватывают, в чем они явились, немедленно загоняют в вагоны и везут в Архангельские лагеря. В летних костюмчиках из Кубани или Крыма, без полотенца, без кусочка мыла, без смены белья, грязные, завшивевшие, попадают они в Архангельский климат с очень проблематическими надеждами на возможность не только получить белье и теплую одежду, но и просто известить близких о своем местонахождении.

Такой же прием был применен в Петрограде по отношение к командному составу Балтийского флота. Это – те, которые не эмигрировали, не скрывались, не переправились ни к Юденичу, ни к Колчаку, ни к Деникину. Все время они служили советской власти и, очевидно, проявляли лойяльность, ибо большинство из них за все четыре года большевизма ни разу не были арестованы. 22-го августа 1921 г. была объявлена какая то перерегистрация, штука достаточно обычная и не первый раз практикующаяся. Каждый из них, в чем был, со службы заскочил перерегистрироваться. Свыше 300 чел. было задержано. Каждого из них просто приглашали в какую то комнату и просили подождать. Двое суток ждали они в этой комнате, а потом их вывели, окружили громадным конвоем, повели на вокзал, усадили в теплушки и повезли по разным направлениям, – ничего не говоря, – в тюрьмы Орла, Вологды, Ярославля и еще каких то городов. На месте им сообщили, что они присланы «по подозрению в политической неблагонадежности».

![Книга Медицина катастроф: Курс лекций [Учебное пособие для медицинских вузов] автора Игорь Левчук](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-medicina-katastrof-kurs-lekciy-uchebnoe-posobie-dlya-medicinskih-vuzov-274457.jpg)