Текст книги "Краков"

Автор книги: Варвара Савицкая

Жанры:

Путешествия и география

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)

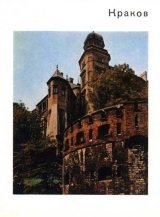

Вавель – крепость, замок, дворец

Вавель можно разглядывать подолгу и по-разному. С большого расстояния из-за Вислы, широкой лентой опоясывающей высокий Вавельский холм, – тогда видна вся панорама королевского замка, величественные горизонтали которой нарушают лишь стремительные акценты башен до живописные пятна зелени. И от подножия холма, с улицы Каноников, – здесь замок вырастает как бы вдруг, огромным колоссом, громоздя один объем на другой: монументальные скарпы готической «Курьей Лапки» с крохотной светелкой наверху, громада ренессансного дворца, храмовая сокровищница из тесаного камня с позеленевшей от времени медной крышей и – еще выше – крутые барочные шлемы кафедрального собора. Можно направляться к Вавелю «королевским шляхом» с Гродской улицы, чтобы постепенно ощутить, как возрастает напластование масс по вертикали, а у ворот Сандомирской башни, у входа в замок, оглянуться на Краков, распростертый у подножия Вавеля, как вассал у ног сюзерена. Наконец, можно просто неторопливо бродить по замку, по многочисленным часовням собора, у крепостных стен и башен, прислушиваясь к немому повествованию вещей, наполняющих комнаты и залы замка. «Мир вещей – простой, печальный, ясный», как писал Галчинский, мог бы поведать о многом. Ведь на протяжении многих веков вавельский замок был резиденцией польских королей, а кафедральный собор – местом их торжественной коронации и усыпальницей. Вавель многолик и многообразен, потому что он – созданный веками пластический образ Польши.

Вавель – скалистая возвышенность, общая поверхность которой достигает шести гектаров, – с древних времен являлся превосходным оборонным пунктом, как бы созданным самой природой. Естественно, что на вершине холма исстари появились поселения людей. А уже в начале IX века здесь существовал укрепленный град – центр племенного государства вислян. В следующем столетии оно объединилось с полянами в единое государство. С тех пор Вавель становится средоточием государственной власти и резиденцией епископа, как один из главнейших городов Польши. Исследования археологов и архитекторов последних пет позволяют утверждать, что в X веке Вавельский холм был густо застроен деревянными укреплениями и жилыми постройками, группировавшимися вокруг каменного храма – романской ротонды девы Марии – и какого-то большого каменного здания, возможно княжеского дворца, выстроенного уже в XI веке.

Королевский замок на Вавеле. XIV-XVII вв. Вид с северо-востока

Правда, традиция долгое время отсчитывала основание Кракова от 700 года. Именно тогда, как рассказывает первая из многочисленных краковских легенд, некий Крак убил чудовищного «смока»– дракона, жившего в пещере под вавельской скалой. Легенду, передававшуюся от поколения к поколению, первым записал польский летописец XIII века Винцент: «Перед Александром Великим, в огромной европейской стране, расположенной к северу от Болгарии и Каринтии, правил князь Кракус. В государстве его в яме одной из скал жило чудовище неимоверной дикости, которому каждую неделю надо было пригонять на съедение много скота, иначе он и на людей бросался, Кракус не мог больше выносить такое и приказал своим сыновьям убить дракона. Но те, сколько ни пытались это сделать, не могли одолеть его и тогда прибегли к хитрости. Вместо скота дракону подложили шкуры, наполненные зажженной серой, и их чудовище проглотило, а проглотив-сдохло». В благодарность жители назвали свой город именем хитроумного победителя. В одной из летописей, известной под названием «Великопольской хроники», говорится, что победивший дракона «Крак, что по-латыни означает «COTVUS»(то есть «ворон»), был избран племенем Лехитов (то есть поляков) королем». Надо полагать, такое имя не летописец придумал: в документах XIII, XIV и XV веков оно встречается довольно часто. Даже в сегодняшнем Кракове еще существует фамилия Крак. Другая хроника сохранила народное предание, что Краков будто бы получил свое имя от карканья воронов, слетевшихся к трупу убитого дракона.

Как бы то ни было, большинство ученых склоняется к мнению, что когда-то действительно существовал некий Крак, основавший город не раньше VII и не позже VIII столетия. Древняя легенда неожиданно оборачивается былью. Исследования последних десятилетий доказали, что легендарная «Смочья яма» – это не что иное, как естественная пещера, вырытая подземными водами в массиве скалистого холма. С незапамятных времен она служила людям для разных целей, а в средние века стала еще и тайным подземным ходом, выводившим прямо к берегу Вислы.

Вавель всегда был крепостью, даже в лучшую свою пору, поэтому его история всегда связана и с историей его фортификаций. Первый коронованный правитель Польши Болеслав Храбрый открывает первую страницу в истории вавельского замка как королевского: в это время земляные и деревянные укрепления расширяются еще более. Постепенно роль Вавеля как центра политической и придворной, а со временем и культурной жизни возрастает. Уже с XI века Вавель становится главной королевской резиденцией, а в XIV веке, когда Краков официально провозглашается столицей единого Польского государства, Вавель совершенно преображается, меняя свой романский наряд на готический в соответствии с требованиями той эпохи.

В гербе Кракова на голубом щите в распахнутых воротах крепостной башни (символ города-крепости) появляется белый орел Пястов – символ столицы, символ польской государственности (этот герб выгравирован и на сапфировом перстне краковских бургомистров XVI века, сохранившемся до наших дней).

Дракон («смок») в пещере у подножия Вавеля. Гравюра из первого издания «Космографии» Себастьяна Мюнцера, Базель, 1544

Вход в замок стерегли могучие сторожевые башни. Названия их точно соответствовали назначению: ведь каждая служила не только для обороны замка, но и для заточения преступников – разумеется, знатных, подлежавших только суду краковского каштеляна. В Воровской башне держали заключенных, допустивших злоупотребления краковской казной, в Шляхетской – провинившихся дворян высшего ранга, в Девичьей – знатных преступниц или неугодных королеве придворных дам. Тенчинская башня была связана с именами городских советников, замешанных в памятном деле об убийстве Анджея Тенчинского. В Сенаторской (называемой также Любранкой, то есть «охристой») заключенными бывали и сенаторы. Случалось, что здесь же их и казнили: в 1482 году в башне «расстался с собственной головой» рыцарь– разбойник Кшиштоф Шафранец из Песковой Скалы, что под Краковом, а в 1584 году здесь был казнен знатный смутьян Самуэль Зборовский.

Пожалуй, только Датской башне удалось избежать подобного «почета»: она должна была служить всего лишь парадными аппартаментами для почетного гостя – короля Дании Вальдемара, приезжавшего на свадьбу короля Ягеллы. До наших дней сохранились почти все крепостные стены, но только три башни – Сандомирская, Сенаторская и Воровская.

Королевский замок на Вавеле. Вид с юга, со стороны Вислы; вдали – Сенаторская башня. XV в

Сандомирская башня королевского замка на Вавеле. XV в.

Период высшего расцвета Вавеля, его апогей – это XVI век, «золотой век» Ренессанса. В то время, в годы правления последних Ягеллонов, Вавель являлся резиденцией одной из самых могущественных династий Европы, имевшей право на три королевских трона – польский, чешский и венгерский. В этом столетии Вавель становится местом торжественных церемоний разного рода. Здесь же постоянно устраиваются турниры, всевозможные народные гулянья и придворные празднества. Королевский дворец становится тесен для такой широкой светской жизни, и его перестраивают, создавая огромный ренессансный дворец-крепость, типичное palazzo in fortezza. В это же время создается и бесценное сокровище польского Ренессанса-Зигмунтовская часовня при кафедральном соборе.

Перенос столицы Польши из Кракова в Варшаву в конце XVI века, а затем, бесконечная цепь невзгод, обрушившихся на Краков, а с ним и на Вавель, привели к неминуемому его упадку. Довершил дело третий раздел Польши: войска стран – участниц раздела занимают город и грабят замок.

Кафедральный собор на Вавеле. XII-XVII вв. На переднем плане-Зигмунтовская часовня (крайняя справа)

Для Вавеля наступают черные дни. В итоге в 1846 году, когда королевские земли окончательно отходят к Австрии, на Вавеле начинают вовсю хозяйничать австрийские войска. Укрепляют Краков – ведь теперь он становится северным фортом Австро-Венгерской империи. Перестраивают укрепления Вавеля – ведь он должен стать цитаделью военной мощи Австрии. Именно в эти годы австрийцы сносят средневековые крепостные стены и башни, окружавшие Вавель с юга и запада, – а ведь именно эта часть, со стороны Вислы, была решающей в силуэте замка! Австрийцы переоборудовали в казармы средневековые здания королевской кухни, где когда-то готовился шумный свадебный пир для короля Зигмунта Старого и его будущей жены Боны Сфорца. Следующим «мероприятием» было разрушение находившихся во дворе крепости готических зданий – псалтырни, костелов св. Михала и св. Ежи, ренессансного дома Борка. Всего австрийцы уничтожили на Вавеле около 70 тысяч куб. метров зданий готической и ренессансной архитектуры – солдатам нужен был плац для строевых занятий. Даже королевский замок предполагалось переделать в казармы для тысячи пятисот солдат, а саркофаги и королевские гробницы из кафедрального собора перенести в костел св. Петра, чтобы очистить огромное помещение собора для солдатских молебнов.

Польская общественность не могла больше мириться с подобным отношением к национальной святыне. Был собран выкуп – 3 504 609 австрийских крон, который был выплачен австрийскому правительству за Вавель, В 1905 году австрийские солдаты оставили замок, а в 1911-м и весь Вавель. Сразу же после этого на Вавеле были начаты реставрационные работы, которые не раз возобновлялись в довоенные десятилетия.

Еще в 1904 году Выспянский при участии Владислава Экельского создает проект застройки Вавельского холма, который получает название «Акрополис» (ибо Выспянский понимал Вавель как польский Акрополь), и проект амфитеатра, который должен был со стороны Вислы смыкаться с западным склоном холма. Однако оба эти проекта остались неосуществленными.

Башня «Серебряных звонов» кафедрального собора на Вавеле. XII-XVII вв.

Вторая мировая война надолго задержала развитие возникшего на Вавеле крупнейшего национального музея. Правда, наиболее ценную часть вавельских собраний удалось вовремя эвакуировать сначала в Румынию, а оттуда – через Францию и Англию – в Канаду. Однако Вавелю пришлось пережить еще одну варварскую оккупацию, на сей раз гитлеровскую: вавельский замок был превращен в резиденцию генерального губернатора Ганса Франка. Гитлеровцы распоряжались оставшимися на Вавеле музейными фондами, как личной собственностью: в период с 1939 по 1945 год многие драгоценные экспонаты были подарены Франком, в качестве «сувениров», посещавшим Вавель фашистским «деятелям» и заграничным гостям. Гитлеровцы уничтожили лапидарий, созданный перед войной в бывших королевских конюшнях, а составлявшие его экспозицию архитектурные и скульптурные детали прошлых эпох использовали для строительства дороги, которая вела к гаражу. После войны они были извлечены из земли, но большая их часть очень сильно пострадала. В старинных комнатах и залах королевского дворца гитлеровцы устраивали учреждения и квартиры для своих чиновников. Когда в 1945 году под натиском Советской Армии Франк должен был бежать из Кракова, он все же успел распорядиться, чтобы все здания на Вавеле и лучшие памятники в Кракове были заминированы. И только молниеносный марш советских войск спас и Краков и Вавель. Маршалу Коневу, осуществившему этот блистательный маневр, в знак благодарности и признания его заслуг присвоено звание Почетного гражданина города Кракова.

После войны правительство народной Польши, израненной войной, стоящей перед решением самых неотложных политических и экономических задач, все же находит возможным предоставить государственный кредит для реставрации и ремонта архитектурного ансамбля Вавеля, В 1945 году начинаются – уже в двадцать первый раз на памяти Вавеля – грандиозные работы по ремонту стен с башнями, капитальный ремонт и реконструкция залов всех этажей северо-западного крыла замка. Сегодня Вавель – научный центр, в котором сосредоточены силы крупных специалистов в области архитектуры, истории, искусства, археологии, музейного дела. На территории Вавеля систематически ведутся раскопки, а деятельность вавельских реставраторов получила высокую оценку не только в Польше, но и за ее пределами.

Именно реставраторам Вавеля принадлежит одно из самых крупных открытий, заставивших заново расставить некоторые акценты в польской истории искусств. В западном крыле внутреннего дворика королевского дворца, там, где когда-то находилась королевская кухня, во время реставрационных работ были обнаружены фрагменты самой древней вавельской постройки, которая в то же время является одним из древнейших христианских храмов на территории Польши. После сопоставления с историческими источниками выяснилось, что это – фрагменты храма девы Марии (впоследствии – Феликса и Адаукта), возведенного на рубеже X-XI вв. и частично сохранившегося вплоть до 1806 года, после чего разрушенного при строительстве австрийских казарм. Храм-ротонда был построен из бутового камня, скрепленного известково-гипсовым раствором. Храм имел четыре апсиды и маленькую пристройку с южной стороны, по-видимому – для лестницы. Свет в ротонду проникал через ряд маленьких окошек в узких, расширяющихся наружу проемах.

Крипта св. Леонарда на Вавеле – видны сохранившиеся фрагменты базилики Владислава Германа (начало XII в.)

Как установили ученые, ротонду Феликса и Адаукта можно отнести к типу ротонд, повсеместно встречающихся на славянских землях; по своим формам она восходит к дороманским постройкам эпохи Каролингов.

Ротонда Феликса и Адаукта отличается предельной простотой стиля и лапидарностью форм. В противоположность ей кафедральный собор являет собой такое собрание европейских стилей, что, стоя возле него одного, можно полностью воскресить в памяти всю историю романской, готической, ренессансной и барочной архитектуры со всеми характерными признаками каждой из них. Ничего удивительного – собор воздвигался в разные эпохи, и нередко разобранные камни стен предыдущего храма становились стенами последующего. Вероятно, именно поэтому кафедральный собор Вавеля так монументален и одновременно так живописен. Он привлекает «вавилонским столпотворением» девятнадцати часовен, опоясывающих массив собора, и изумляет логикой плана, с неумолимой последовательностью нанизывающего эти часовни точно вдоль по оси, параллельно центральному нефу. Собственно говоря, этот неф отчетливо проступает и вовне, создавая впечатление своеобразного выпуклого плана. К могучему кораблю главного готического корпуса, возведенного из красного кирпича с белокаменными деталями, лепятся, как огромные раковины, самые разнообразные часовни. Каждая – иной эпохи, иного объема, масштаба, фактуры, пластики и колорита, но каждая по-своему прекрасна. Беспорядок, с каким все архитектурные массы набегают друг на друга, как бы стараясь превзойти разнообразием и пестротой, – только кажущийся.

Вит Ствош. Надгробие Казимира Ягеллона из гробницы в кафедральном соборе на Вавеле. 1492

На самом деле вся эта подвижная пластика, вся беспокойная динамика линий и объемов сдерживается статической мощью главного «тела» собора– основного нефа, фасад которого стеснен к тому же двумя фланкирующими его башнями, барочной Часовой и готической Викариевой. А все вместе объединяется в такой цельный, компактный и в то же время пластически многообразный массив, который трудно назвать иначе, как гигантским монументом. И это действительно так: в кафедральном соборе короновались польские короли, имена которых стали вехами истории Польши. В ризнице собора находятся уникальные шедевры изобразительного и декоративного искусства прошлых эпох, а также хранятся реликвии национальной истории, например, меч Зигмунта Августа, сломанный по традиции на похоронах короля, – последнего из династии Ягеллонов. Но самым бесценным для всего польского народа сокровищем, которое хранит собор, является все же другое: бессмертие вдохновенного гения великих поэтов, «пророков Польши», Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого и борца за национальную независимость Тадеуша Костюшко – их гробницы находятся в часовнях собора. Вот почему храм-монумент остается национальной гордостью и в народной Польше.

Плакальщик. Фрагмент гробницы Владислава Ягеллона в кафедральном соборе на Вавеле

Башни кафедрального собора – это тоже целая поэма. Часовая получила свое название из-за огромных башенных часов, которые веками указывали время обитателям замка и жителям города. На башне Викариев, более известной под романтическим названием башня «Серебряных звонов», находятся колокола удивительной чистоты и звонкости тона. Наконец, Зигмунтовская башня – это звонница с пятью большими колоколами, один из которых, «Зигмунт», самый большой в Польше, и дал название башне. Колокол был отлит в мастерской краковского литейщика Яна бехэма по заказу Зигмунта Старого. На поверхности колокола– рельефные изображения св. Станислава, патрона Польши, и св. Зигмунта, покровителя короля, гербы Польши и Литвы, а также надпись на латинском языке, окружающая колокол, из которой явствует, что «Зигмунт, король Польши, колокол этот, достойный по замыслу и величию деяний своих, повелел исполнить в году 1520». Насколько громадно тулово «короля колоколов», можно судить по его размерам: диаметр 2,4 м, высота 2 м, окружность 7,5 м. Язык колокола, подвешенный на кожаных ремнях, весит 300 кг. Колокол отличается превосходным глубоким тоном, и по сегодняшний день густой его звон разносится над замком и городом в торжественных случаях. Предание рассказывает, что первые же звуки звона «Зигмунта» рассеивают тучи и приносят ясную, солнечную погоду. Существует и еще одно народное поверье: каждая девушка, которой удастся дотронуться до языка колокола, в ближайшее время счастливо выйдет замуж. Надо ли удивляться популярности почтенного «Зигмунта». . .

Готический кафедральный собор, стоящий и поныне, был начат в 1320 году, еще при Владиславе Локетка, и закончен через сорок четыре года, уже в царствование Казимира Великого. Он сохранил все черты «казимировой готики»: это трехнефная базилика из кирпича и камня, фасад которой с крутым остроконечным завершением украшен узкими окнами, «пястовским» орлом и большой готической «розой» – круглым ажурным окном, освещающим центральный неф. Перед входом в собор, возле кованой двери с монограммой Казимира Великого, на массивных цепях подвешены кости животных доисторической эпохи: берцовая кость мамонта, ребро кита, череп мохнатого носорога. По средневековому поверью, храм будет стоять невредимым до тех пор, пока эти кости охраняют его вход.

Гробница Казимира Великого в кафедральном соборе на Вавеле. 1370-1380

Нынешний собор – третий; возле этого места Болеслав Храбрый построил в XI веке первый собор, который был вскоре разрушен. На развалинах первого собора возводится в конце XI – начале XII века второй романский собор – монументальная трехнефная базилика, первоначально с четырьмя башнями. Фрагменты его сохранились до наших дней – это фундаменты Часовой башни, нижняя часть стен башни «Серебряных звонов» и целая подземная часовня – крипта св. Леонарда. Крипта, имеющая три нефа, построена из огромных, тщательно отесанных каменных блоков, что придает ей особую суровость. Нефы разделены восемью короткими колоннами с грубыми базами и полукруглыми капителями, подпирающими низкий крестовый свод. Алтарь был выполнен уже в XIX веке по проекту Виолле ле Дюка. Как водится, древняя крипта имеет и свою легенду: по преданию, каждый год в ночь под рождество все короли Польши, погребенные в кафедральном соборе, собираются в этой крипте, чтобы держать совет и обсудить дела вековой давности.

Интерьер собора также производит впечатление величавой суровости, хотя он и моложе крипты на два столетия: массивные, сильно профилированные филары устремляются ввысь, к стрельчатым аркам, разделяющим паруса свода, в центре каждого из которых резной замковый камень скрепляет перекресток нервюр. Филары со стороны боковых нефов укреплены мощными скарпами, принимающими на себя распор свода. Эта филаровоскарповая конструкция была впервые применена здесь и с тех пор стала определяющей чертой польской готики (в отличие от западноевропейской, где распор свода передается опорным аркамаркбутанам, перекинутым над боковыми нефами, и далее– на контрфорсы вне здания). В соборе привлекает большая простота и лаконизм декора: кирпич и камень, глухая кладка стен – и легкий ряд неглубоких лопаток-лизенов, перемежающихся узкими, высокими ажурными окнами. Общее впечатление довершает огромное черное дубовое распятие XIV века над входом в сакристию, которое легенда связывает с именем королевы Ядвиги, на средства которой была создана эта скульптура.

Вдоль боковых нефов и в пристроенной к ним веренице часовен веками собирались шедевры польской скульптуры XIV– XVIII веков – гробницы королей и королев, епископов и крупнейших магнатов Польши. Самая древняя из них – гробница Владислава Локетка, выполненная из серого известняка около 1340 года, – стала прототипом подобных надгробий на территории Польши последующих веков. Король изображен лежащим на саркофаге в коронационной одежде и с королевскими регалиями в руках. Застывшая иератичность позы, лапидарность формы, наконец, сам материал – шершавый, грубый камень – свидетельствуют о том, что памятник был создан в эпоху ранней готики.

Монументальная гробница Казимира Великого – это уже образец зрелой краковской готики, причем один из великолепнейших ее примеров. Высокое мастерство резьбы по камню, большое портретное сходство изображения короля, тонкое чувство цвета и пластики материала, с каким скульптор сочетает гладкий красный мрамор массивного саркофага с шероховатым известняком балдахина, – все выдает руку большого мастера, возможно, одного из ведущих краковских резчиков XIV века. Особенно разителен контраст богатых декоративных форм резного балдахина и крайнего лаконизма горельефов на стенах саркофага, изображающих придворных короля.

Любопытным сочетанием готического саркофага из красного мрамора с ренессансным балдахином строгих, изящных пропорций привлекает гробница Владислава Ягеллы. Скульптор, высекавший саркофаг, по-видимому, прошел хорошую школу в мастерских Италии. Об этом говорит не только высокий профессионализм, с каким автор создал портрет короля, но и известное композиционное сходство – у подножия саркофага помещены фигуры собак и соколов, напоминающих об охотничьей страсти короля. Выразительность и своеобразие «сарматских» типов плакальщиков на стенках саркофага, в которых скульптор изобразил представителей разных сословий Польши, говорят именно о польском мастере: уже полтора столетия спустя можно будет наблюдать расцвет «сарматского» портрета в живописи Малой Польши и Шлёнска.

Можно было бы еще очень долго рассказывать о часовнях, гробницах и надгробиях собора: о первом произведении искусства Ренессанса в Польше – надгробной нише Яна Ольбрахта; о ренессансных гробницах Филиппа Падневского и Анджея Зебжыдовского, созданных «Польским Праксителем» Яном Михаловичем из Ужендова; о пышной гробнице Стефана Батория, выполненной в XVI веке знаменитым Санти Гуччи, – и о многих, многих других. Но мы ограничимся осмотром двух наиболее интересных часовенсв. Креста и Зигмунтовской.

Часовня св. Креста была построена в 1447-1492 годах как мавзолей для Казимира Ягеллона и его жены, герцогини Габсбургской, Елизаветы. Гробница короля, занимающая угловую часть часовни, – это одно из произведений Вита Ствоша, созданных им в Польше и подписанных его полным именем. Рядом с именем высечена дата – «год 1492» – год смерти Казимира и одновременно год окончания работы над гробницей, которая, по обычаю тех лет, была заказана еще при жизни короля. Гробница, продолжая традиции вавельских гробниц, состоит из саркофага и балдахина, высеченных из камня. На стенках саркофага Ствош изобразил – также не нарушая традиции – плакальщиков из разных сословий. Однако скульптура Ствоша – это уже не традиционное «гробовое спокойствие» царственных могил; его рельефы насыщены беспокойством и драматизмом земной жизни, и это ставит гробницу Казимира Ягеллона в один ряд с главным шедевром Ствоша – алтарем Мариацкого костела. Особенного внимания заслуживает портрет короля, где Ствош со свойственной ему остротой наблюдения и глубиной проникновенности запечатлел переживания, которые король, по-видимому, испытывал перед смертью.

Бартоломео Береччи. Интерьер Зигмунтовской часовни. 1517-1531

Другой шедевр, представляющий интерес в этой часовне и, безусловно, также заслуживающий самого пристального внимания,– это фрески на стенах часовни, выполненные в 1470 году. Авторами росписей были псковские живописцы, приглашенные в Краков Казимиром Ягеллоном, известным меценатом своего времени. Помимо своих высоких художественных достоинств фрески производят ошеломляющее впечатление тем, что созданы русскими мастерами в традициях византийской живописи на стенах готической часовни: живописные школы западного и восточного средневековья сталкиваются здесь лицом к лицу. Однако Польша была уже подготовлена к восприятию иной школы живописи: византийское искусство было известно при дворе первых Ягеллонов – ведь Владислав Ягелло был воспитан на традициях культуры Византии. Ягелло первым пригласил в Польшу русских мастеров, поручив им расписать собор в Сандомеже, коллегиату в Вислице и часовню замка в Люблине (фрагменты этих росписей сохранились и поныне). Документы подтверждают, что приглашенные и Казимиром Ягеллоном русские мастера расписывали помимо часовни вавельского собора также вавельский замок и собор в Гнезне, Это свидетельствует о мероприятии, которое было задумано с размахом и, судя по работам и документам, продолжалось в течение восьмидесяти лет. Сравнительный анализ средневековых краковских фресок и росписей, выполненных русскими мастерами, позволяет сделать любопытные наблюдения о взаимном влиянии готической и византийской традиций: византийская схема становится более гибкой, а присущие готике элементы «наивного реализма» приобретают характер монументальной декоративности. Столкновение искусства Древней Руси и Европы на земле Польши – явление чрезвычайно интересное, и его внимательное исследование позволит сделать еще не одно открытие в характеристике польского искусства, создававшегося на стыке двух культур – Востока и Запада.

Деталь росписей, выполненных русскими мастерами в часовне св. Креста. Кафедральный собор на Вавеле. 1470

Часовню Зигмунта называют «жемчужиной Ренессанса к северу от Альп». Действительно, совершенство архитектуры позволяет считать ее одним из прекраснейших ренессансных зданий Центральной Европы. Этот мавзолей последних Ягеллонов был построен в 1517-1533 годах по заказу Зигмунта Старого. Строил его архитектор и скульптор из Флоренции Бартоломео Береччи – его имя высечено вверху купола, в фонаре. Береччи был необыкновенно одаренным художником: по его проектам не только строилась часовня, но и выполнялось архитектурно-пластическое убранство интерьера. Деятельность Береччи скоро стала угрозой средневековой системе цехов, еще очень сильной в те времена в Кракове. Талант его был оценен современниками по– своему: однажды его нашли мертвым на рыночной площади. Художника сразил кинжал наемного убийцы. Но Береччи успел оставить потомкам шедевр, в который вложил весь пыл своего темперамента и всю силу своего таланта.

Бартоломео Береччи. Купол Зигмунтовской часовни. Ок. 1525

В Зигмунтовской часовне Береччи проявил себя как зрелый мастер, превосходно справляющийся с трудными профессиональными задачами: поисками композиции, пропорциональных соотношений, равновесия масс. Часовня квадратная в плане, но массивность ее корпуса-куба архитектор сознательно стремится «разрядить» легкими ромбами руста и изящными каннелированными пилястрами. Их вертикали повторяют угловые пилястры второго яруса часовни, восьмигранного, по высоте равного половине высоты нижнего яруса (заметим – Береччи строил по модулю!). Почти все пространство каждой стены восьмигранника занимают огромные круглые окна с тонкой лепниной обрамления. Наконец, часовню накрывает чуть вытянутый золотой ребристый купол с фонарем, венчаемым королевской короной. В самом облике часовни столько ренессансного изящества, жизнерадостности, светлого ликования, что лишь с трудом можно представить этот радостный храм жизни мавзолеем. И во внутреннем убранстве Береччи остается верен себе: богатство лепных орнаментов, обилие рельефов на мифологические и библейские темы, декор интерьера, заставляющий вспомнить лучшие образцы античной архитектуры, – все это создает атмосферу более мирскую, нежели набожно-экстатическую. И внутри, как и снаружи, часовню отличает классическое совершенство и гармония пропорций; в размещении пилястров, в ритме кессонов купола дивной красоты – в каждом из них расцветает роза, высеченная из камня, и ни одна не повторяет другую! В нишах у основания купола расставлены мраморные бюсты святых, в медальонах изображены Соломон, которому приданы черты сходства с королем Зигмунтом, и Давид – портрет королевского советника, крупного финансиста Северина Бонета. В нишах у стен-королевские надгробия. В этой гигантской работе у Береччи, конечно, были помощники – как местные резчики, так и приглашенные из Италии скульпторы, всего около тридцати человек. Среди них – великолепные мастера Джованни Чини из Сиены и Джованни Моска из Падуи (Падовано), до конца своей жизни продолжавшие работать в Польше. Однако задумать и осуществить весь замысел было дано только художнику, отмеченному печатью исключительного дарования. И прежде чем покинуть эту часовню – воплощение Ренессанса, Италии, Флоренции, вросшее своими корнями в благодатную славянскую почву, – задержимся еще немного возле одной из ниш, где покоятся две гробницы: вверху – Зигмунта Старого (автор – Бартоломео Береччи), внизу– Зигмунта Августа (автор – Санти Гуччи). Обе были заказаны еще при жизни королей, обе выполнены из красного полированного мрамора, и обе – в духе гуманистической эпохи, хотя их разделяют четыре десятилетия. Скульптуры королей изображают не застывшее на саркофаге безжизненное тело, а человека, уснувшего глубоким сном, Этот тип надгробия, называемый «надгробием Сансовино», быстро распространился во всей Польше, повторяемый десятками мастеров на протяжении всего последующего столетия. Но что характерно: в этой же часовне тем же Санти Гуччи в 1477 году была создана надгробная плита над саркофагом Анны Ягеллонки, самой чопорной и благочестивой польской королевы, оставившей громадное состояние для золочения купола фамильной часовни Ягеллонов. И что же: перед нами типичная готическая плита с застывшей фигурой в «покойницкой» позе! По-видимому, какую-то роль в освоении стиля эпохи играла и личность заказчика.