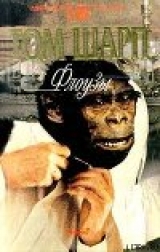

Текст книги "Флоузы"

Автор книги: Том Шарп

Жанр:

Юмористическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)

Балстрод молча кивнул. Говорить у него не было сил.

– Однако, – продолжал старый Флоуз с мощностью по десять ватт на канал, – есть любопытный парадокс. Англичане, жившие в разные века, – несомненно, англичане, но между собой они разнятся. Есть какая-то странная, труднообъяснимая, но постоянная непостоянность, которая сохраняет народ как целое, но в то же время делает всех людей различными между собой по точкам зрения и поведению. Во времена Кромвеля такой водораздел проходил через религиозное противостояние и враждебность. Столетием позже нас разделяли борьба за создание империи и отношение к потере Америки. Религиозные же противоречия ушли, отступив перед коперниковским пониманием картины Вселенной и перед новомодными французскими энциклопедистами.

Тогда пошла ходить молва, что англичане радуются грустно и что на первом месте для них всегда страна. Еще столетием позже Вольтер, этот французский зубоскал, утверждал, что англичане – нация, которую отличает крайне серьезный и мрачный темперамент. Так где же и в чем все то влияние, которое должны были оказать на англичан идеи, появившиеся в этой стране между XVI и XVIII веками? Нет, меня не коробит все то, что говорят о нас французы. У меня свое мнение на этот счет, свое понимание жизни. Для меня моя страна всегда была, есть и будет веселой, доброй Англией. Кто или что у французов может сравниться с нашими Смолеттом или Стерном[28]

[Закрыть]? Хотел бы я посмотреть, как какой-нибудь француз сможет промчаться верхом на лошади за стаей гончих! У этих французов только хиханьки да хаханьки, шуточки да анекдоты. А у нас на первом месте всегда дело. Да еще та вечная борьба между нашими словами и нашей же внутренней сутью, которую по ту сторону Пролива[29]

[Закрыть] называют лицемерием. А вся наша суть сложилась под влиянием иностранной крови. Ее, эту суть, составили те, кто бежал от притеснений тиранов в своих странах. Всех их переплавили в себе, как в тигле, Британские острова. Из всех них тут сделан один пудинг. Так всегда было, и так будет. Мы – нация, сложившаяся из оборванцев, негодяев и беглых каторжников. Что вы на это скажете, Мэгрю, – вы, знаток Юма[30]

[Закрыть]?

Но Мэгрю, как и Балстроду, сказать было нечего. Он молча сидел и смотрел на эту явившуюся из прошлого куклу, как бы пародирующую ту сложную натуру, какой был старый Флоуз при жизни. Мэгрю зевнул, и как будто в ответ на его зевок старик заговорил еще громче. Теперь его голос был наполнен гневом и яростью. Локхарт возился с дистанционным управлением, но звук не желал становиться тише.

– Какой-то гнусный американский рифмоплет, – продолжал грохотать старый Флоуз, – утверждал, что ему приятней шорохи и хныканье, чем грохот ударов. Но я не таков! К чертям всякое хныканье, сэры! Нечего скулить, что мы стали всемирным нищим, протягивающим шляпу за подаянием! Лично я палец о палец не ударил бы ради того, чтобы получить несколько паршивых пенсов от какой-нибудь иностранной свиньи, будь она хоть арабским шейхом, хоть самим японским императором. Я настоящий англичанин до мозга костей и таким и останусь. Пусть хнычут бабы. А я шумел и буду шуметь!

При последних словах внутри у него что-то глухо взорвалось и из ушей повалил дым. Балстрод и Мэгрю, еще не пришедшие в себя от увиденного и услышанного, продолжали сидеть молча, не двигаясь. Локхарт, лихорадочно нажимая на все кнопки, позвал на помощь Додда.

– Огнетушитель! – закричал он. – Тащи скорей огнетушитель!

Но было уже поздно. Старый Флоуз делом доказывал, что хныкать он не будет. Молотя воздух руками и выкрикивая невразумительные проклятия беспорядочно хлопающим ртом, он метался на своей каталке по банкетному залу, наматывая себе на ноги подвернувшийся ковер и сбивая фигуры в рыцарских доспехах. Наконец с той практичностью, которая так восхищала его в предках, он влетел в горевший очаг и вспыхнул. Когда Додд прибежал с огнетушителем, спасти то, что еще оставалось от старика, было уже невозможно. Столбом пламени, дыма и искр он вознесся к небу.

– Ему было на роду написано сеять вокруг беду. Это так же верно, как то, что искры всегда летят только вверх. Аминь, – произнес Додд.

Так в пламени очага с легким шипением и треском исчез последний из рода Флоузов. Исчез прямо на глазах двух своих ближайших друзей, Джессики, Додда и того, кого он всегда называл ублюдком.

– Похороны, прямо как у викингов, – сказал Мэгрю, когда последние угольки в очаге рассыпались серым пеплом и расплавился последний транзистор. Он, как успел заметить доктор, был японского производства, что явно противоречило недавним утверждениям покойника, будто он англичанин до мозга костей. Мэгрю только было собрался указать Балстроду на эту любопытную анатомическую и философскую деталь, как позади него раздался всхлип. Локхарт стоял на дубовом столе, среди мерцающих свечей, и по щекам у него текли слезы. «Черт возьми, оказывается, в нем еще есть чувство жалости», – подумал доктор. Додд все понял лучше и без слов. Он зажал под мышкой мехи волынки, и Локхарт начал свою песню-панихиду:

Последний из рода покинул именье,

И Флоузов нет на болотах.

Но те, кто остался, запомнят преданья,

Легенды и сказы о предках.

Прожил он две жизни и умер он дважды.

В нем два человека слились.

Один рассуждал, будто жил лишь по книжкам,

Другой же не верил себе.

Боролся с собой он всю долгую жизнь

И после последнего вздоха.

Стремление к правде и поиск добра

В душе уживались со зверем.

Не верил он в Бога, не верил в науку,

А верил лишь только в одно:

Все лучшие люди оставлены в прошлом —

И твердо стоял на своем.

Но пусть они умерли – слово их длится.

Уверен, что был бы он рад

Тому, что здесь с нами сейчас его голос,

Как будто он жив и средь нас.

Додд еще доигрывал последние ноты, а Локхарт уже спрыгнул со стола и вышел из башни. Мэгрю и Балстрод в изумлении смотрели друг на друга, не в состоянии вымолвить ни слова. И даже Джессика, всерьез озабоченная слезами Локхарта, впервые утратила свойственное ей постоянное выражение сентиментальной отрешенности и стояла с совершенно сухими глазами. Она решила было последовать за Локхартом, но Додд остановил ее.

– Пусть он побудет один, милочка, – сказал Додд. – Ему надо подумать о своей судьбе.

Додд был прав лишь отчасти. Локхарт вовсе не предавался размышлениям о своем будущем или же о висящем над ним роке. Хотя в том, что произошло наутро, можно было усмотреть нечто сверхъестественное и навеянное судьбой рода. Когда первые лучи солнца осветили Могильный Камень, тысяча громкоговорителей, установленных по всему болоту, ожила снова. Но на этот раз они исторгали не звуки боя. Титанической мощи голос Эдвина Тиндейла Флоуза на всю округу пел «Балладу о члене, влезшем насухо».

Глава двадцать вторая

Пока эхо этого громоподобного голоса затихало вдали, а в сосновом бору у озера оглушенные птицы, возбужденно хлопая крыльями, вновь рассаживались по облюбованным веткам и пытались возобновить свое обычное утреннее пение, Локхарт и Джессика, поднявшись на верхнюю площадку башни, стояли возле окружавших ее зубцов и сверху оглядывали земли, которые теперь становились их в полном смысле слова. Слез на лице у Локхарта больше не было. Они и раньше-то пролились не столько в память деда, сколько о потере той чудовищной духовной девственности, которая досталась ему от деда в качестве своего рода интеллектуального наследства. Подобно кошмару, страшному сну или злому духу, эта девственность придавливала Локхарта, отказывая ему в праве на чувство вины и в той подлинной гуманности, что идет от невинности и способности понимать и чувствовать свою вину. Не сознавая того, Локхарт выразил все это в погребальной песне и сейчас чувствовал себя свободным быть самим собой, быть человеком со своими страстями, своей любовью, человеком, способным на изобретательность и сострадание, безоглядно храбрым, но и ведающим, что такое страх, – короче говоря, быть просто человеком, таким же, как все другие. Одержимость деда героями, стремление старика поклоняться этим героям лишали Локхарта возможности и способности быть просто самим собой. Но в пламени, поглотившем старого Флоуза, Локхарт как бы родился заново, обретя независимость от всех своих предков, освободившись от постоянной мысли о том, кто был его отцом и как бы этот отец поступил в том или ином случае.

С башни было видно, как Балстрод и доктор Мэгрю ехали в направлении Гексама. На первом этаже башни, в банкетном зале, Додд аккуратно смел веником в совок с каминной решетки пепел своего бывшего хозяина. Потом он выбрал из совка посторонние предметы – все то, что составляло часть посмертного оформления старого Флоуза, – а пепел вынес и высыпал в парнике, где выращивались огурцы. Все это время Локхарт и Джессика стояли наверху башни, рядом друг с другом, преисполняясь стремления и решимости быть впредь просто самими собой.

Совершенно иначе, однако, чувствовали себя в это же время Миркин и те работники акцизного управления, что вновь приехали сейчас в Гексам. Особенно не в себе был Миркин, не подозревавший, что ему предстоит еще долго пребывать в таком состоянии. Он и не мог бы снова стать самим собой, поскольку уже не понимал, какое же его «я» – настоящее. Старший инспектор налоговой службы (из отдела по дополнительному налогообложению, специализирующийся по случаям уклонений от уплаты налогов), он снова лежал в больнице без каких-либо видимых повреждений, но внутренне совершенно искалеченный многочисленными последствиями полученного на болоте облучения волнами ультранизкой частоты. Его состояние приводило в полное замешательство врачей, которые никак не могли разобраться, о каком заболевании говорят симптомы этого пациента. С одного конца своего тела он постоянно мелко дрожал. С другого же конца столь же постоянно пребывал в прекрасном состоянии. Врачи никогда не сталкивались с чем-либо подобным. Причем только после того, как приехавший посмотреть столь необычного больного доктор Мэгрю посоветовал положить в гипс обе его ноги вместе, чтобы они перестали вибрировать, – только после этого Миркина удалось уложить в постель. Но и тут он продолжал то завывать, то взлаивать, а то вдруг начинал требовать, чтобы ему принесли должностную инструкцию или дополнительные документы на проверку. В конце концов ему просто заткнули рот кляпом, а голову обложили пузырями со льдом, добавив в них для тяжести свинца, чтобы голова не дергалась.

– Он определенно свихнулся, – бесплатно проконсультировал больного доктор Мэгрю, наблюдая, как старший инспектор дергается и подпрыгивает на кровати. – Лучше всего было бы поместить его в войлочную палату[31]

[Закрыть]. Для него это было бы самое безопасное. И к тому же войлок заглушал бы шум.

– Да, желудок у него совершенно ничего не удерживает в себе, – согласился врач, пригласивший Мэгрю на консилиум, – и шум от него стоит очень неприятный.

Как будто специально для того, чтобы еще более затруднить установление верного диагноза, Миркин – к которому до сих пор не вернулся слух – не отвечал на вопросы, даже когда у него пробовали узнать его имя и адрес, а когда у него вынимали кляп изо рта, начинал выть еще громче. Его вытье привело к тому, что за стенкой, в родильном отделении больницы, пациентки стали жаловаться и требовать, чтобы этого психа перевели куда-нибудь в такое место, откуда его не было бы слышно. Доктор Мэгрю немедленно согласился с этим и выписал направление в местную психиатрическую больницу на том совершенно естественном основании, что человек, противоположные части тела, которого со всей очевидностью рассогласованы между собой и который, по всей видимости, потерял память, – такой человек страдает неизлечимым раздвоением личности. В итоге мистер Миркин – при полном сохранении его анонимности, что отвечало профессиональным требованиям налоговой службы, – сам превратился всего лишь в статистическую единицу, был взят на казенный кошт, занесен в положенные списки и реестры и помещен в самую изолированную, хорошо обитую войлоком палату.

Тем временем сотрудники акцизного налогового управлений были слишком обеспокоены приключившейся у них самих потерей слуха и без энтузиазма относились к перспективе новой поездки во Флоуз-Холл. Они занимались тем, что направляли друг другу и адвокатам письма и памятные записки по вопросу о том, какие действия могли бы быть предприняты против министерства обороны в возмещение ущерба, нанесенного им вследствие того, что в ночь проведения рейда они не были заранее предупреждены о том, что вторгаются на артиллерийское стрельбище. Дело оказалось весьма затяжным еще и потому, что военные власти категорически отрицали, будто бы учебные стрельбы ведутся в ночное время. Не способствовала ускорению дела и оговоренная правилами необходимость получить от всех замешанных в нем работников акцизного управления подробные, собственноручно написанные объяснения по поводу всего происшедшего.

Жизнь во Флоуз-Холле тем временем входила в нормальную размеренную колею. Правда, были и кое-какие перемены. В парнике созрели огурцы столь длинные, что, по словам Додда, на его памяти никогда не бывало ничего подобного. Здорово раздалась Джессика. Все лето над вереском жужжали пчелы, жившие в соломенных ульях, а крольчата весело резвились на свободе. Вернулись даже лисы, почуяв, что атмосфера меняется. И впервые за очень долгие годы над Флоуз-Холлом пели кроншнепы. Жизнь возвращалась, и у Локхарта исчезло былое стремление упражняться в стрельбе по ней. Отчасти тут сказалось влияние Джессики. Но в гораздо большей степени это было следствием деятельности мисс Дейнтри, взявшей Джессику под свое крылышко и сумевшей не только воспитать в ней неприязнь ко всем видам охоты, но и выбить из Джессики всю сентиментальность. Тому и другому способствовали приступы тошноты по утрам, а всякие разговоры о журавлях и аистах прекратились. Джессика располнела и превратилась в обычную домашнюю женщину, наделенную острым языком. В ней все сильнее проступали черты, свойственные Сэндикотам: склонность к практичности и умение ценить комфорт. Под воздействием Джессики Флоуз-Холл стал преображаться. Старые оконные рамы и переплеты уступили место новым, пропускавшим гораздо больше света. Появилось центральное отопление, позволившее избавиться от сырости и сквозняков. Однако Джессика любила, чтобы в главных комнатах по-прежнему горел живой огонь. И потому Додд все еще добывал из заброшенной шахты уголь, однако делать это ему теперь было значительно легче, чем раньше. Акустическая война, которую учинил Локхарт, возымела в шахте странные последствия.

– Кое-где рухнула кровля, – рассказывал Додд, – но больше всего меня удивляет то, что стало с самим пластом. Уголь раскрошился, и там теперь кошмарное количество пыли.

Локхарт отправился посмотреть сам и провел в шахте несколько часов, исследуя эту странную метаморфозу. Уголь действительно раскрошился, и повсюду лежал толстенный слой угольной пыли. Локхарт выбрался наружу весь черный, но ликующий.

– Похоже, мы открыли новый метод добычи угля, – заявил он. – Если звук может бить стекла и вышибать окна, то почему нельзя применить его под землей, и с большей пользой?!

– Я туда с подобной системой не полезу, – категорически отказался Додд. – Не хочу сходить с ума ради науки. У нас еще даже не все бычки и овцы до сих пор пришли в себя.

Но Локхарт успокоил его:

– Если я прав, то человеку больше никогда не придется рисковать в шахтах жизнью и здоровьем. Достаточно будет просто установить там самоходную машину, которая бы излучала волны нужной частоты, а за ней пустить нечто вроде огромного пылесоса, который бы вытягивал оттуда пыль.

– Ну что ж, в идее что-то есть, – согласился Додд. – Все это было сказано еще в Библии. Если бы только мы ее читали, да как следует! Я никогда не мог понять, каким образом Иисусу удалось разрушить стены Иерихона при помощи всего лишь звуков трубы.

Локхарт отправился в свою мастерскую и начал, не откладывая, трудиться над акустическим устройством для добычи угля.

Лето прошло мирно и спокойно, а Флоуз-Холл за это время вновь стал центром общественной жизни на Срединных Болотах. Мистер Балстрод и доктор Мэгрю продолжали приезжать сюда на обеды. Но стали появляться и мисс Дейнтри, и другие соседи, которых приглашала Джессика. В конце ноября, когда вдоль каменных пограничных стен легли глубокие сугробы снега, у Джессики родился сын. На улице завывал ветер, овцы в сложенной из камня овчарне старались как можно плотнее прижаться друг к другу. В доме же царили тепло и уют.

– Назовем его в честь деда, – сказал Локхарт, глядя, как Джессика возится с новорожденным.

– Но мы же не знаем, дорогой, кто был его дедом, – ответила она.

Локхарт промолчал: он действительно все еще не знал, кто был его отцом, и, предлагая назвать мальчика в честь деда, Локхарт имел в виду деда собственного.

– Отложим крещение до весны – тогда расчистятся дороги, и мы сможем всех созвать на церемонию.

Поэтому новорожденный Флоуз оставался до поры до времени безымянным и в бюрократическим смысле слова не существовал точно так же, как и его отец. Локхарт же все зимние месяцы проводил почти все время на «наблюдательном пункте Перкина», который стал фактически его кабинетом. Сидя в этом закутке, примостившемся под самым карнизом в угловой части высокой стены, окружавшей дом и внутренний двор, он мог через цветные стекла рассматривать миниатюрный сад, созданный Флоузом Способным. Здесь, за письменным столом, Локхарт писал стихи. Они тоже изменились, как и его жизнь в целом, – смягчились и подобрели. Однажды весенним утром, когда на безоблачном небе ярко сияло солнце, а за наружной стеной дул холодный ветер, не попадавший, однако, во внутренний сад, Локхарт устроился в своем укромном уголке и начал работать над песней, предназначавшейся его сыну.

Играй, резвись, мой голубок,

Пусть жизнь твоя будет полна.

Тебе завещать я, однако, смогу

Лишь деньги.

Как грустно признать!

Отца своего отыскать не смогу,

Он имени мне не оставил.

Но чувствую я, на кого я похож,

И знаю, что я его знаю.

Из Рима пришли легионы сюда,

А кто-то попал с Пиренеев.

Дороги и судьбы их в прошлом давно,

А мы живем собственным делом.

У нас чувства дома теперь не отнять,

Хоть в прошлом чудна наша жизнь.

Носи ж имя Флоуз и не мучься, сынок,

О давних делах не тужи.

Флоузы иль Фаасы мы – кто поймет,

Но мы – настоящий народ[32]

[Закрыть].

Готов я в том Богом поклясться, сынок,

И этой балладой.

Твой Додд.

Внизу, в прогретом лучами солнца и залитом светом уголке миниатюрного сада, возле детской коляски, в которой лежал Эдвин Тиндейл Флоуз, сидел мистер Додд, счастливый, как не ведающая волнений и тревог птица, дул в свою волынку и что-то напевал, а его внук лежал в коляске и довольно пыхтел, изо всех сил радуясь жизни.