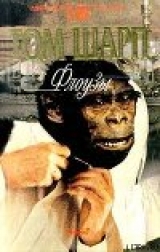

Текст книги "Флоузы"

Автор книги: Том Шарп

Жанр:

Юмористическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)

Том Шарп

Флоузы

Глава первая

Когда Локхарт Флоуз вносил на руках свою невесту Джессику, урожденную Сэндикот, через порог дома номер 12, стоящего на изгибающейся полумесяцем улице Сэндикот-Кресчент в местечке Ист-Пэрсли, графство Сэррей, он, можно сказать, вступал в семейную жизнь таким же неподготовленным к ее радостям и испытаниям, каким вошел в этот мир в тот понедельник, в пять минут восьмого 6 сентября 1956 года, когда в процессе появления на свет лишил тем самым жизни свою мать. Поскольку даже лежа на жгучей крапиве, которая стала ее смертным одром, мисс Флоуз упорно отказывалась назвать имя отца ее ребенка и провела последний свой час, перемежая завывания от боли руганью и чертыханиями, ее собственному отцу, становившемуся теперь дедом, пришлось самому окрестить младенца – его назвали Локхартом – и, рискуя собственной репутацией, позволить ему до поры носить имя Флоуз.

Но, начиная с этого момента, Локхарту Флоузу не дозволялось более ничего, ему было отказано даже в свидетельстве о рождении. Старый Флоуз позаботился об этом со всем тщанием. Раз уж его дочь оказалась настолько лишена всяческих понятий о приличиях, что родила ребенка, неизвестно от кого, прямо во время охоты на лисят, под каким-то каменным забором, под которым не стала бы рожать даже ее лошадь, обладавшая большим здравым смыслом, нежели хозяйка, – то старый Флоуз был преисполнен решимости добиться того, чтобы внук вырос без пороков, присущих его матери. И в этом он преуспел. В восемнадцать лет Локхарт знал о сексе не больше, чем в свое время его мать о противозачаточных средствах. Его детство и юность прошли под опекой нескольких экономок и домашних учителей, причем первые подбирались по их готовности делить образ жизни и постель со старым Флоузом, а вторые – по их отстраненности от бренного мира.

Поместье Флоуз-Холл располагалось у Флоузовских болот, неподалеку от гряды холмов, носивших название Флоузовых, в семнадцати милях от ближайшего городка, на продуваемой холодными ветрами и поросшей вереском унылой каменистой пустыне к северу от остатков возведенной еще римлянами пограничной стены и потому только самые отчаянные экономки и наиболее отрешенные от реального мира учителя были способны какое-то время выдерживать жизнь в этих краях. Но суровым существование тут делали не только естественные условия. Старый Флоуз отличался крайней раздражительностью, и потому целая череда наставников, дававших Локхарту наиболее ценное из общего образования, должны были строжайше блюсти требование, чтобы преподаваемая ими классика не содержала даже упоминаний об Овидии, литературы же не следовало касаться вообще. Локхарта можно было учить только испытанным добродетелям и целомудрию, а также математике. Старый Флоуз особенно настаивал на математике и верил в магию чисел столь же истово, как его предки верили в предначертанность судьбы и в топот стад, означавший для них саму жизнь. По его мнению, умение обращаться с числами было надежной основой для коммерческой карьеры и, кроме того, числа были столь же лишены любых внешних признаков пола, как и его экономки. Поскольку наставники, особенно те, что были не от мира сего, редко владели знанием одновременно математики и классической истории, обучение Локхарта продвигалось обрывочно, но все же постоянно оказывалось достаточным для того, чтобы отразить любую попытку местных школьных властей предоставить ему более традиционное образование за счет общества. Школьные инспекторы, на свой страх и риск добиравшиеся во Флоуз-Холл в стремлении заручиться доказательствами, что Локхарт получает неполноценное образование, возвращались пораженными и сбитыми с толку узостью его эрудиции. Они не привыкли к тому, что маленький мальчик может оказаться вдруг способным ответить наизусть таблицу умножения по латыни или же прочитать Ветхий Завет на языке урду. Не привыкли они и к тому, чтобы проводить экзамены в присутствии старика, поигрывающего спусковым крючком небрежно направленного в их сторону дробовика, который перед этим заряжался подчеркнуто в их же присутствии. В подобных обстоятельствах инспекторы неизменно приходили к выводу, что, хотя Локхарт Флоуз содержится в руках, которые вряд ли можно считать безопасными, тем не менее, с точки зрения образования, никаких претензий к воспитанию ребенка быть не может, а попытка перевести его в обычную школу скорее всего ничего не даст, – кроме, возможно, заряда дроби. Такого же мнения придерживались и домашние учителя Локхарта, появлявшиеся, однако, в поместье с каждым годом все реже и реже.

Старый Флоуз восполнял их отсутствие тем, что сам взялся за обучение Локхарта. Хотя он родился еще в 1887 году, в период самого расцвета Британской империи, он продолжал пребывать в твердом убеждении: что было верно во времена его юности, остается истинным и по сей день. Англичане – высший тип живых существ, созданных Богом и природой. Империя – величайшая из всех, которые когда-либо существовали. Восток начинается сразу же по ту сторону пролива Па-де-Кале, а секс, конечно, необходим для продолжения рода, но в целом достоин осуждения, и упоминать о нем неприлично. Флоуз просто игнорировал то, что империи давным-давно не существует, что по ту сторону пролива живут вовсе не туземцы и что вообще процесс повернулся в обратную сторону и теперь не англичане разъезжались во все стороны для покорения мира, но бывшие туземцы во все большем числе прибывали в Довер. Он не читал газет, а отсутствие электричества во Флоуз-Холле использовал как оправдание тому, что в доме не было ни радиоприемника, ни тем более телевизора. Но секс он игнорировать не мог. В его девяносто лет его все еще преследовало чувство вины за собственную половую неумеренность, а тот факт, что эта неумеренность, как и империя, давно перешла из реальности в сферу воображения, лишь еще более ухудшал дело. В своих фантазиях Флоуз-старший оставался распутником и потому ради усмирения плоти и для спасения своей души постоянно прибегал к холодным ваннам и дальним прогулкам. Он также охотился, ловил рыбу, хорошо стрелял и настолько приучил своего незаконнорожденного внука к этим занятиям, что Локхарт мог попасть с пятисот ярдов из винтовки времен первой мировой войны в бегущего зайца, а со ста ярдов – из мелкокалиберки в куропатку. К семнадцати годам Локхарт настолько опустошил фауну в окрестностях поместья и в местной речке и сделал существование для всего живого вокруг столь невыносимым, что даже лисы, которых тщательно оберегали от относительно легкой гибели под пулями, чтобы было кого травить и рвать на куски гончими, – даже лисы перебрались в конце концов в угодья, обитание в которых не требовало ежесекундной бдительности. Их переселение совпало с отъездом из поместья последней и самой любимой старым Флоузом экономки. Тогда-то доктор Мэгрю, семейный врач хозяина, воспользовавшись всеми этими обстоятельствами, а также тем, что старый Флоуз стал слишком усердно прикладываться к бутылке портвейна и зачитываться Карлайлом – других авторов он не признавал, – начал убеждать его отправиться куда-нибудь на отдых. Усилия доктора были поддержаны адвокатом Балстродом. Происходило это во время одного из тех обедов, которые старик давал во Флоуз-Холле ежемесячно на протяжении тридцати лет. Эти трапезы обеспечивали ему возможность поразглагольствовать о вечном, метафизическом, биологическом, равно как и о том, что оскорбляет нравы и устои общества. Такие обеды заменяли ему посещение церкви, а высказываемые им при этом суждения можно было считать максимально доступным для него приближением к некоему подобию религиозности.

– Черта с два, – заявил старый Флоуз, когда доктор Мэгрю после очередного из таких обедов впервые упомянул о возможности отдыха. – Тот дурак, кто первым сказал, будто перемена мест – это отдых, не жил в нашем погруженном во мрак невежества и предрассудков веке.

Доктор Мэгрю подлил себе еще немного портвейна.

– Вы не протянете следующую зиму в нетопленном доме и без экономки.

– За мной вполне могут присмотреть Додд и этот ублюдок. К тому же дом не неотапливаемый. Вверх по течению Слаймберна есть заброшенная шахта. Додд приносит оттуда уголь, а ублюдок готовит.

– Это еще один довод в пользу отдыха, – сказал доктор Мэгрю и раньше подозревавший, что съеденный ими обед был приготовлен Локхартом. – Ваше пищеварение не выдержит такого напряжения. Да и не думаете же вы, что парня можно держать тут взаперти вечно. Пора бы ему уже и посмотреть на мир.

– Не раньше, чем я выясню, кто его отец, – со злобой в голосе ответил Флоуз. – А когда я это узнаю, я буду лупить эту скотину кнутом до тех пор, пока его жизнь не повиснет на ниточке.

– Вы не сможете никого отлупить, если не примете нашего совета, – возразил Мегрю. – Как вы считаете, Балстрод?

– Как ваш друг и юридический советник, – изрек Балстрод, лицо которого блестело в свете свечей, – хочу сказать, что меня бы весьма опечалило преждевременное прекращение этих прекрасных встреч, которое может воспоследствовать, если не будет уделяться должного внимания погоде и нашим советам. Вы не молодой человек, и вопрос вашего завещания…

– К черту мое завещание, сэр, – заявил старый Флоуз. – Я напишу завещание, когда буду знать, кому оставляю свои деньги, и не раньше. А что за совет вы мне хотели дать?

– Отправляйтесь в путешествие, – сказал Балстрод. – Куда-нибудь, где тепло и солнечно. Мне говорили, что кормят в таких поездках отменно.

Флоуз внимательно разглядывал содержимое графина и раздумывал над предложением. В совете его друзей было что-то привлекательное, а кроме того, окрестные фермеры начали в последнее время жаловаться, что Локхарт, которому уже не хватало живых мишеней, стал тренироваться в стрельбе по овцам с полутора тысяч ярдов. Справедливость этих жалоб подтверждалась тем, что готовил Локхарт. Как подсказывали старому Флоузу его пищеварение и совесть, в их доме что-то часто стали есть баранину. Наконец Локхарту уже исполнилось восемнадцать лет, и парня давно пора было куда-нибудь сплавить, пока он никого не подстрелил. Как бы в подтверждение этих мыслей с кухни донеслись меланхолические звуки нортумберлендской волынки, на которой играл Додд. Локхарт сидел напротив него и слушал с тем же выражением, с каким он внимал рассказам Додда о добром старом времени, о том, как лучше всего приманить чужого фазана или ловить руками форель.

– Я подумаю об этом, – произнес в конце концов Флоуз.

Обильный снег, выпавший в эту ночь, заставил его решиться, и, когда Балстрод и доктор Мэгрю спустились к завтраку, старый Флоуз находился в лучшем расположении духа и был более сговорчив.

– Всю подготовку оставляю на ваше усмотрение, Балстрод, – сказал он, покончив с кофе и раскуривая потемневшую от времени трубку. – Ублюдок поедет со мной.

– Ему потребуется свидетельство о рождении, чтобы получить паспорт, – сказал адвокат, – и…

– Кто в канаве родился, там и сдохнет. Я зарегистрирую его только тогда, когда буду знать, кто его отец, – прервал Флоуз, глаза которого рассерженно засверкали.

– Хорошо, – ответил Балстрод, которому не хотелось с самого утра снова возвращаться к теме лупцевания кнутом. – Полагаю, мы сможем записать его в ваш паспорт.

– Но только не так, чтобы я оказался его отцом, – зло пробрюзжал в ответ Флоуз, глубина чувств которого к внуку отчасти объяснялась страшным подозрением, что сам он тоже мог оказаться причастен к зачатию Локхарта. В его сознании сохранилось туманное воспоминание о том, как, будучи в состоянии сильного подпития, он провел ночь с экономкой, которая задним числом показалась ему моложе, чем он привык ее видеть днем, и сопротивлялась сильнее обычного. – Только не так, чтобы я выглядел его отцом.

– Внесем его в ваш паспорт с указанием, что вы приходитесь ему дедом, – сказал Балстрод. – Мне понадобится его фотография.

Флоуз прошел в кабинет, порылся в ящиках секретера и возвратился с фотографией Локхарта, сделанной, когда ему было десять лет. Балстрод с сомнением изучал ее.

– Он сильно изменился с тех пор, – заметил адвокат.

– На мой взгляд, нет, – ответил Флоуз, – а мне лучше знать. Он всегда был таким тощим и выглядел как деревенщина.

– Да, и к тому же с практической точки зрения его просто не существует, – сказал доктор Мэгрю. – Он не зарегистрирован в Национальной службе здравоохранения, и, если он когда-нибудь заболеет, я предвижу серьезные трудности с получением лечения.

– Он за всю жизнь не болел и дня, – возразил Флоуз. – Более здоровущего типа и представить себе трудно.

– Но с ним может произойти какой-нибудь несчастный случай, – высказал предположение Балстрод. Старик с сомнением покачал головой.

– На это нельзя и надеяться. Додд свидетель, этот парень знает, как действовать в неприятных ситуациях. Слышали поговорку, что лучший лесник получается из браконьера? – Балстрод и доктор Мэгрю подтвердили, что слышали. – Так вот, с Доддом все наоборот. Он тот лесник, из которого получится лучший браконьер, – продолжал Флоуз, – он и ублюдка воспитал так же. Когда этот парень окажется за границей, на двадцать миль вокруг него никто не будет в безопасности.

– Кстати, о загранице, – вставил Балстрод, который, будучи законником, не хотел ничего знать о противозаконных выходках Локхарта. – Куда бы вы хотели отправиться?

– Куда-нибудь к югу от Суэца, – ответил Флоуз, представление которого о Киплинге тоже не соответствовало действительности. – Все детали я оставляю на ваше усмотрение.

Три недели спустя Локхарт и его дед покидали Флоуз-Холл в старинном экипаже, который Флоуз-старший использовал для церемониальных выездов. Он остерегался автомобилей, как и вообще всех этих современных нововведений. Додд правил, а позади экипажа был привязан сундук, которым Флоуз воспользовался последний раз в 1910 году, отправляясь в Калькутту. Когда лошади, стуча копытами по металлическому настилу, отъезжали от поместья, сердце Локхарта было переполнено ожиданиями чего-то необычайного. Это было его первым путешествием, и оно вело Локхарта в тот мир, который он до сих пор представлял себе только по воспоминаниям деда и силой собственного воображения. Поездом они добрались вначале от Гексама до Ньюкастла, а потом дальше, до Лондона и Саутгемптона. Флоуз все это время жаловался, что железные дороги не те, какими они были сорок лет назад, а Локхарт с удивлением открывал для себя, что, оказывается, не у всех женщин бывает растительность на лице и варикозные вены. К тому времени, когда они добрались до теплохода, старый Флоуз был усилиями билетных контролеров измотан до такой степени, что ему уже не единожды казалось, будто он снова в Калькутте. С огромными трудностями и без всякой проверки паспорта его подняли по трапу на теплоход и там проводили вниз в каюту.

– Я буду обедать здесь, в покоях, – заявил он стюарду. – Мальчик перекусит что-нибудь наверху.

Стюард посмотрел на «мальчика» и решил не пытаться доказывать, что каюта – не покои и что времена, когда пассажиры могли заказывать обеды в каюту, уже давно в прошлом.

– В 19-й у нас какой-то старый чудак, – поделился он потом наблюдением с одной из стюардесс, – жуть какой старый и странный. Не удивлюсь, если окажется, что ему доводилось плавать еще на «Титанике».

– Я думала, все, кто там был, утонули, – сказала стюардесса.

Но у стюарда было на этот счет свое мнение:

– Не все. Клянусь чем хочешь, этот старый педик там уцелел. А его красномордый внучок – он как будто с луны свалился. И смотрит так, что мне бы не хотелось иметь с ним дело.

Когда вечером «Лудлоу Кастл» выходил через Солентский пролив[1]

[Закрыть], старый Флоуз ужинал в своих покоях, а Локхарт, облаченный во фрак и белый галстук, когда-то принадлежавшие его более крупному дядюшке, поднялся в ресторан первого класса, где его проводили к столику, за которым уже сидели миссис Сэндикот и ее дочь Джессика. Пораженный красотой Джессики, он на мгновение смутился и замешкался, но потом поклонился и сел.

Сказать, что Локхарт Флоуз влюбился с первого взгляда, значило бы не сказать ничего. Он с головой рухнул в нахлынувшее на него чувство.

Глава вторая

Одного взгляда на этого высокого, широкоплечего парня, неловко представившегося за столом, Джессике тоже оказалось достаточно, чтобы понять: она влюбилась – сразу и без оглядки. Но если для молодежи встреча стала началом любви с первого взгляда, то у миссис Сэндикот это неожиданное знакомство вызвало прилив прагматических расчетов. На нее произвели сильное впечатление и фрак Локхарта, и его белый галстук, и манера держаться, в которой одновременно сочетались самоуверенность, рассеянность и смущение. Когда же во время ужина, он, запинаясь, упомянул, что дедушка предпочел заказать еду в покои, провинциальная душа миссис Сэндикот просто затрепетала.

– В покои? – переспросила она. – Вы сказали, в ваши покои?

– Да, – пробормотал Локхарт. – Видите ли, ему девяносто лет, и путешествие из усадьбы сюда утомило его.

– Из усадьбы… – прошептала миссис Сэндикот и многозначительно посмотрела на дочь.

– Из Флоуз-Холла, – пояснил Локхарт, – это наше родовое гнездо.

При этих словах все чувства миссис Сэндикот затрепетали снова. В кругах, в которых она привыкла вращаться, родовых гнезд не существовало и в этом угловатом и крупном парне, чей акцент, унаследованный им от Флоуза-старшего, напоминал о конце XIX века, ее воображение увидело приметы того социального положения, к которому она давно стремилась.

– И вашему деду действительно девяносто лет? – Локхарт утвердительно кивнул. – Поразительно, что человек в таком возрасте отправляется в путешествие, – продолжала миссис Сэндикот. – Наверное, жена без него страшно скучает?

– Не знаю. Бабушка умерла в 1935 году, – ответил Локхарт, и надежды миссис Сэндикот окрепли еще больше. К концу ужина она вытянула из Локхарта историю всей его жизни, и с каждой подробностью, которую узнавала, у нее росло предчувствие, что наконец-то перед ней открывается великолепная возможность, упустить которую было бы непростительно. Особое впечатление произвело на нее то, что Локхарт учился у частных учителей. В мире миссис Сэндикот не было людей, чьи дети имели бы возможность получать домашнее образование. В лучшем случае их могли послать в частную школу. Так что ко времени, когда подали кофе, миссис Сэндикот уже буквально мурлыкала от удовольствия. Теперь она твердо знала, что не ошиблась, отправившись в это путешествие. Когда закончился ужин, Локхарт встал первым и заботливо отодвинул кресла миссис Сэндикот и Джессики: миссис Сэндикот вернулась в каюту в состоянии, которое можно было бы назвать настоящим социальным экстазом.

– Какой изумительный молодой человек, – восхищалась она, – какие манеры, какое воспитание!

Джессика молчала. Она боялась, что слова только испортят силу и яркость вспыхнувших в ней чувств. Локхарт поразил и ее воображение, но поразил иначе, нежели воображение ее матери. Если для миссис Сэндикот Локхарт олицетворял собой те слои общества, попасть в которые было ее заветной и пока не осуществившейся мечтой, то для Джессики он стал живым воплощением романтичности, составлявшей самую суть ее натуры. Джессика слушала, как он говорил о Флоуз-Холле, что у Флоузовских болот неподалеку от Флоузовых холмов, и каждое слово окрашивалось для нее тем особым смыслом, что был почерпнут Джессикой из романтических книг, чтением которых она заполняла духовную пустоту своего отрочества. Пустоту, которую можно было бы сравнить разве что с полным вакуумом.

В свои восемнадцать лет Джессика Сэндикот отличалась природным физическим совершенством и той девственностью разума, которая была одновременно и результатом усилий ее матери, и причиной для постоянных материнских тревог. Точнее, незатронутость ее ума была следствием выраженной в завещании ее покойного отца воли, по которой все двенадцать принадлежавших ему домов по улице Сэндикот-Кресчент должны были перейти к его «любимой дочери Джессике по достижении ею зрелого возраста». Своей жене он завещал фирму «Сэндикот с партнером», консультировавшую по вопросам бухгалтерского дела и налогов и располагавшуюся в лондонском Сити. Но ушедший в мир иной Сэндикот оставил после себя не только ощутимые материальные ценности. У его жены осталось также непреходящее чувство горя и убеждение, что преждевременная смерть мужа, скончавшегося в возрасте всего лишь сорока пяти лет, со всей определенностью доказывала, что в свое время она вышла замуж не за джентльмена. Настоящий джентльмен не преминул бы оставить этот мир по меньшей мере лет на десять раньше, покинув свою супругу в том возрасте, когда у нее еще была бы возможность снова вступить в брак. В самом крайнем случае, подлинный джентльмен завещал бы все свое состояние ей одной. Из постигшего ее несчастья миссис Сэндикот сделала два вывода. Первый заключался в том, что ее следующим мужем станет только очень богатый человек, жить которому оставалось бы как можно меньше, предпочтительнее всего смертельно больной. А второй вывод состоял в том, что Джессика должна приближаться к зрелому возрасту настолько медленно, насколько это оказалось бы возможным. Лучше всего для достижения этой цели подходило бы религиозное образование. Пока что миссис Сэндикот не добилась успехов в первом и лишь отчасти преуспела во втором.

Джессика побывала уже в нескольких монастырях, и сам этот факт свидетельствовал, что планы ее матери не сбываются. Поначалу у Джессики открылось вдруг такое религиозное рвение, что она решила постричься в монахини, а причитающуюся ей долю наследства пожертвовать монастырю. Миссис Сэндикот поспешно перевела ее в другой монастырь, где проповедовали менее убедительно, и на протяжении какого-то времени все, казалось бы, обстояло вполне благополучно. К сожалению, ангельское личико Джессики и ее душевная неиспорченность вдохновили четырех монахинь на горячее чувство к ней, и, дабы спасти их души, настоятельница монастыря потребовала убрать из обители Джессику, смущающую спокойствие служительниц Господа. Выдвинутый миссис Сэндикот бесспорный аргумент, что ее дочь не виновата в своей красоте и что, если кого и нужно изгонять из обители, так это монашек-лесбиянок, не произвел на настоятельницу никакого впечатления.

– Я не виню ребенка. Она сотворена для любви, – сказала настоятельница с подозрительным чувством в голосе и явно вразрез тому, что думала на этот счет миссис Сэндикот. – Она станет прекрасной женой какому-нибудь доброму человеку.

– Зная мужчин лучше, чем, по-видимому, знаете их вы, – возразила миссис Сэндикот, – могу предположить, что она выскочит за первого же негодника, который сделает ей предложение.

Предсказание оказалось пророческим. Чтобы уберечь дочь от искушений, а заодно сохранить собственные доходы от домов на Сэндикот-Кресчент, миссис Сэндикот практически заточила Джессику дома, устроив ее на какие-то курсы заочного обучения машинописи. К тому времени, когда Джессике исполнилось восемнадцать лет, про нее все еще невозможно было сказать, что она достигла зрелого возраста. Скорее она даже несколько регрессировала, и, пока ее мать занималась делами фирмы «Сэндикот с партнером», где партнером ее покойного мужа был некий Трейер, Джессика погружалась в романтическую тину любовных романов, населенных исключительно только великолепными молодыми людьми. Иными словами, она жила в мире собственного воображения, полная сила изобретательности которого раскрылась тогда, когда однажды она заявила, что влюблена в молочника и намерена выйти за него замуж. На следующий день миссис Сэндикот внимательно разглядела молочника и сделала вывод, что настало время для решительных действий. Никаким напряжением фантазии она не могла бы представить этого молочника в роли человека, претендующего на руку и сердце ее дочери. Но все ее аргументы, как и слова о том, что молочнику уже сорок девять лет, что он женат, у него шестеро детей, и что мнением предполагаемого жениха вообще еще не поинтересовались, не возымели на Джессику никакого эффекта.

– Я готова принести себя в жертву ради его счастья, – заявила она. Миссис Сэндикот придерживалась на этот счет иного мнения и, не откладывая, заказала два билета на «Лудлоу Кастл», руководствуясь твердым убеждением, что, каким бы ни оказался на теплоходе выбор потенциальных мужей для ее дочери, он будет не хуже молочника. Кроме того, ей надо было думать и о себе, а туристические круизы являли собой великолепное поле для охоты на вдовцов подходящего возраста, способных тоже не упустить последний в их жизни шанс. Тот факт, что миссис Сэндикот стремилась найти непременно богатого и предпочтительно смертельно больного старца, делал предстоящее путешествие еще более желанным. На этом фоне появление Локхарта стало как бы сигналом: вот он, этот главный шанс – подходящий, явно не слишком умный молодой человек для ее глупой дочери и занимающий целые покои девяностолетний джентльмен, владелец огромного имения где-то в Нортумберленде[2]

[Закрыть]. В эту ночь миссис Сэндикот отходила ко сну в приподнятом настроении. Над ней, на верхней полке, Джессика вздыхала и шептала волшебные слова: «Локхарт Флоуз из Флоуз-Холла, что у Флоузовских болот неподалеку от Флоузовых холмов». Они звучали, как литания во славу Флоуза, как молитва, творимая по канонам религии романтической любви.

Локхарт стоял на палубе, опершись о поручни и вперя взгляд куда-то в даль моря. Его сердце переполняли чувства, кипевшие, как вода за кормой судна. Он только что познакомился с самой удивительной девушкой в мире и впервые понял, что женщины – это не только те отталкивающие существа, которые готовят еду, моют полы, стелют постель и потом издают в ней по ночам какие-то странные звуки. Нет, в женщинах есть и нечто большее, но что именно, Локхарт мог только гадать.

Все его образование в вопросах пола ограничивалось лишь открытием, сделанным им, когда он потрошил кроликов: оказывается, у самцов есть яйца, а у самок – нет. По-видимому, существовала какая-то связь между этими различиями в анатомии и тем, что у женщин бывают дети, а у мужчин их не бывает. Однажды он предпринял попытку разобраться в этих различиях поглубже и спросил – на урду – своего наставника, каким образом Микраим породил Лудима, как о том говорится в Книге Бытия (10, 13). В ответ он получил такую затрещину по уху, которая на какое-то время оглушила его и заставила мгновенно понять, что есть вопросы, которые лучше не задавать. С другой стороны, он знал, что существует такая вещь, как брак, и что в результате браков получаются дети. Одна из его дальних родственниц вышла замуж за фермера из Элсдона, и у них было потом четверо детей. Очередная экономка, однако, рассказала ему только это и ничего больше, добавив, правда, что брак был вынужденным. Слова о «браке под дулом пистолета»[3]

[Закрыть] сделали и без того таинственное явление еще более загадочным и непонятным: Локхарт из собственного опыта знал, что оружие обычно уносит чью-то жизнь, а не дает ее.

Понять что-либо в складывавшейся таким образом картине было невозможно еще и потому, что дед разрешал ему навещать родственников только по случаям чьих-либо похорон. Флоузу-старшему похороны доставляли истинное наслаждение. Они укрепляли его веру в то, что он – самый крепкий из всех Флоузов и что смерть – единственное, что есть определенного в этой жизни. «В мире, исполненном неопределенностей, мы находим утешение в той, вечной истине, что, в конце концов, смерть придет к каждому из нас», – говорил он обычно вдове, только что лишившейся мужа, чем еще больше усугублял ее горе. На обратном пути, сидя в прогулочной коляске, которую он использовал для подобных выездов, Флоуз обычно пылко разглагольствовал перед Локхартом о значении явления смерти для поддержания нравственных ценностей: «Без этого нас бы ничто не останавливало и мы бы вели себя, как каннибалы. Но поставьте над человеком страх смерти, и это окажет поразительное очистительное воздействие».

По всем этим причинам Локхарт продолжал пребывать в невежестве относительно фактов жизни и в то же время постепенно расширял свое знание фактов смерти. Так и получилось, что в вопросах пола естественные функции организма толкали Локхарта в одном направлении, а его чувства и представления – в совершенно противоположном. Матери он не знал, к большинству экономок деда испытывал отвращение, и его отношение к женщинам вообще было однозначно негативным. Но, с другой стороны, он получал немалое удовольствие от ночных поллюций, хотя и не понимал их смысла. У него не бывало в присутствии женщин таких мыслей, которые бы неожиданно заканчивались мокротой в штанах, и никогда не было еще ни одной женщины.

И потому, стоя у поручней и глядя на сверкающий под луной белый пенистый след, Локхарт пытался осмыслить новые для него чувства в тех образах и понятиях, что были ему доступны. Он бы хотел провести весь остаток своей жизни, стреляя разную дичь и складывая ее у ног Джессики Сэндикот. С таким, несколько экзальтированным пониманием любви он спустился в каюту, в которой шумно храпел облаченный в красную фланелевую ночную рубашку старый Флоуз, и забрался в койку.

Во время завтрака старый Флоуз сам подтвердил те ожидания и предчувствия, что накануне вечером пробудил Локхарт в душе миссис Сэндикот. Одетый в костюм, окончательно вышедший из моды еще в 1925 году, он прошествовал к своему месту с той важностью и уверенностью в себе, которые были приобретены явно задолго до костюма. Прорезав просеку через толпу услужливых официантов, он сел, пожелав миссис Сэндикот доброго утра, и с отвращением развернул меню.

– Мне овсянку, – сказал он нервно склонившемуся над ним метрдотелю, – и не какую-то непроваренную размазню, а настоящую овсянку.

– Да, сэр. Что еще?

– Двойную яичницу с беконом. И почки, – ответил Флоуз, чем весьма обрадовал миссис Сэндикот, знавшую о холестероле абсолютно все и сразу же предположившую, что старого Флоуза тоже должна волновать эта проблема. – И если я говорю «двойную яичницу», то имею в виду именно двойную. Из четырех яиц и с дюжиной кусочков бекона. Еще тост с джемом и две большие кружки чаю. Мальчику все то же самое.

Официант поспешил выполнять этот убийственный заказ, а Флоуз посмотрел поверх очков на миссис Сэндикот и Джессику.

– Ваша дочь, мадам? – спросил он.

– Моя единственная дочь, – прошептала в ответ миссис Сэндикот.

– Поздравляю, – сказал старый Флоуз, не уточнив, отдает ли он должное миссис Сэндикот за красоту ее дочери или же одобряет, что дочь у нее только одна. Миссис Сэндикот смутилась и покраснела. Старомодные манеры Флоуза она сочла столь же восхитительными, как и его возраст. В дальнейшем тишина за завтраком нарушалась лишь тем, что старик негодовал на поданный ему чай, который, по его мнению, был жиже колодезной воды, и требовал настоящий утренний чай, такой, в котором бы ложка стояла. Внешне казалось, что старый Флоуз сосредоточил все свое внимание на яичнице, беконе и получении от ресторана такого чая, в котором было бы достаточно танина, чтобы прогнать весь этот завтрак через закупоренные кишки. На самом же деле его мысли были о другом и шли в направлении, весьма сходном с идеями миссис Сэндикот, хотя упор в своих размышлениях старый Флоуз делал на совершенно иные вещи. За долгую жизнь он научился за милю чуять всяческий снобизм, и почтительное отношение со стороны миссис Сэндикот его весьма устраивало. Он подумал, что из нее бы вышла отличная экономка. Еще лучше, что у нее была дочь – худосочная девица, явно способная составить пару его такому же худосочному внуку. Чуть скосив свои водянистые глаза, старый Флоуз взглянул на Локхарта, и во взгляде его засветилось нечто, отдаленно похожее на любовь.