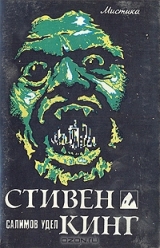

Текст книги "Салимов удел"

Автор книги: Стивен Кинг

Жанр:

Ужасы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

6. УДЕЛ (2)

Осень и весна приходили в Иерусалимов Удел с одинаковой внезапностью тропических восходов и закатов. Демаркационная линия могла оказаться шириной в один день. Но весна – не самое прекрасное время года в Новой Англии: она слишком короткая и робкая, ей слишком мало нужно, чтобы обернуться лютой и свирепой. Но даже и тогда в апреле выпадают дни, которые хранятся в памяти после того, как забудешь прикосновения жены или ощущение беззубого младенческого ротика у соска. Зато к середине мая солнце поднимается из утренней дымки властным и могущественным, так что, остановившись в семь утра на верхней ступеньке своего крыльца с пакетиком, в котором твой обед, понимаешь: к восьми часам роса на траве высохнет, а если по проселочной дороге проедет машина, в воздухе на добрых пять минут повиснет неподвижная пыль. К часу дня третий этаж фабрики разогреется до 95 градусов и с плеч маслом покатится пот, приклеивая рубаху к спине все разрастающимся пятном – прямо как в июле.

Но вот приходит осень, выкинув пинком под зад коварное лето (что случается всякий раз, как сентябрь перевалит за середину) и поначалу гостит, как хороший приятель, без которого ты скучал. Устраивается она надолго – так старинный друг, примостившись в твоем любимом кресле, достал бы трубку, раскурил ее и заполнил послеобеденный час рассказами, где побывал и что делал со времени вашей последней встречи.

Осень остается на весь октябрь, а в редкие годы – до ноября. Над головой изо дня в день видна ясная, строгая синева небес, по которой (всегда с запада на восток) плывут спокойные белые корабли облаков с серыми килями. Днем поднимается неуемный ветер, он подгоняет вас, когда вы шагаете по дороге и под ногами хрустят невообразимо пестрые холмики опавших листьев. От этого ветра возникает ноющая боль, но не в костях, а где-то гораздо глубже. Возможно, он затрагивает в человеческой душе что-то древнее, некую струнку памяти о кочевьях и переселениях, и та твердит: в путь – или погибнешь… в путь – или погибнешь… Ветер бьется в дерево и стекло непроницаемых стен вашего дома, передавая по стрехам свое бесплотное волнение, так что рано или поздно приходится оставить дела и выйти посмотреть. А после обеда, ближе к вечеру, можно выйти на крыльцо или спуститься во двор и смотреть, как через пастбище Гриффена вверх на Школьный холм мчатся тени от облаков – свет, тьма, свет, тьма, словно боги открывают и закрывают ставни. Можно увидеть, как золотарник, самое живучее, вредное и прекрасное растение новоанглийской флоры, клонится под ветром подобно большому, погруженному в молчание, молитвенному собранию. И, если нет ни машин, ни самолетов, если по лесам к западу от города не бродит какой-нибудь дядюшка Джо, который бабахает из ружья, стоит завопить фазану, если тишину нарушает лишь медленное биение вашего собственного сердца, вы можете услышать и другой звук – голос жизни, движущейся к финалу очередного витка и ожидающей первого снега, чтобы завершить ритуал.

В тот год первый день осени (настоящей осени, в противоположность календарной) пришелся на двадцать восьмое сентября – день, когда на кладбище Хармони-Хилл хоронили Дэнни Глика.

В церкви служили только для близких, но кладбищенская служба была открытой для горожан, так что народу собралось немало – одноклассники, любопытные, а еще – старики, которые по мере того, как старость опутывает их своим саваном, испытывают почти непреодолимую тягу к похоронам.

По Бернс-роуд, которая вилась вверх по склону и терялась из вида за следующим холмом, ехала длинная вереница машин. Несмотря на сияние дня, у всех были включены фары. Впереди катил катафалк Карла Формена, полный цветов, видневшихся в задних окошках. За ним – Тони Глик в «меркурии» шестьдесят пятого года, сломанный глушитель ревел и портил воздух. Следом ехали четыре машины родственников с обеих сторон, среди них оказалась даже группа оклахомцев из самой Таласы. Еще в этом растянувшемся по дороге, светящем фарами кортеже двигались: Марк Питри (мальчик, к которому Ральфи с Дэнни держали путь в тот вечер, когда Ральфи исчез) с отцом и матерью, Ричи Боддин с семьей, Мэйбл Уэртс в одном автомобиле с мистером и миссис Уильям Нортон (устроившись на заднем сиденье, она поставила между опухших ног трость и пустилась без умолку рассказывать обо всех похоронах, на которых ей случилось побывать с самого 193О года), Лестер Дорхэм с женой Хэрриет, Пол Мэйберри с женой Глинис, Пэт Миддлер, Джо Крейн, Винни Апшо и Клайд Корлесс – эта четверка ехала в машине, за рулем которой сидел Милт Кроссен (перед отъездом Милт открыл холодильник и, усевшись возле обогревателя, они поделили между собой шестибаночную упаковку). В следующей машине – Ева Миллер с двумя близкими подругами, которые так и не побывали замужем, Лореттой Старчер и Родой Корлесс, а за ними – Паркинс Джиллеспи с помощником, Нолли Гарднером, в здешней полицейской машине («форде» Паркинса с пришпиленным к приборному щитку болванчиком). Лоренс Крокетт ехал со своей слабой здоровьем женой, дальше – Чарльз Роудс, злющий шофер автобуса, который из принципа ходил на все похороны, а за ним

– семейство Чарльза Гриффена: жена и двое сыновей, Хэл с Джеком (последние из отпрысков, еще живущие дома).

В этот день рано утром Майк Райерсон с Ройялом Сноу выкопали могилу, а выброшенную наверх сырую почву закрыли полосками поддельной травы. По особому заказу Гликов Майк зажег Вечный Огонь и припомнил, что пришло ему в голову нынче утром: Ройял сам не свой. Обычно шуточки и песенки насчет предстоящей работы так и сыпались из Сноу (надтреснутый фальшивящий тенорок: «завернут тебя в простынку целиком, как есть, а потом под землю спустят футов так на шесть»), но нынче утром Ройял казался исключительно тихим. «С похмелья, что ли, – подумал Майк. – Точно, вчера он с этим качком, своим приятелем Питерсом, весь вечер кирял у Делла.»

Углядев пять минут назад, что примерно милей ниже по дороге через холм переваливает катафалк Карла Формена, Майк распахнул широкие кованые ворота, глянув наверх, на высокие железные острия – эту привычку он приобрел с тех пор, как нашел на них Дока. Оставив ворота открытыми, он вернулся к свежевырытой могиле, где ждал отец Дональд Каллахэн, пастор прихода Иерусалимов Удел. На плечах пастора была стола, а в руках – библия, открытая на службе по усопшему ребенку. Майк знал: это называют «третьей остановкой». Первая – дом умершего, вторая – крохотный католический храм Святого Андрея. Конечная остановка – Хармони-Хилл. Все выходят.

Майка пробрала легкая дрожь, и он опустил взгляд к яркой пластиковой траве, недоумевая, отчего такая трава – непременная принадлежность каждых похорон. Она выглядела именно тем, чем была: дешевой имитацией жизни, тактично скрывающей тяжелые коричневые комья земли последнего пристанища.

– Едут, святой отец, – сказал Майк.

Каллахэн был высоким румяным мужчиной с пронзительными голубыми глазами и седовато-стальными волосами. Райерсону, который не бывал в церкви с тех пор, как ему стукнуло шестнадцать, он нравился больше прочих местных шаманов. Джон Гроггинс, глава методистской церкви, был старым лицемерным болваном, а Паттерсон из церкви Святых Последнего Дня и Последователей Креста – дурным, как забравшийся в улей медведь. Два или три года назад, на похоронах одного из дьяконов, Паттерсон, расстроившись, принялся кататься по земле. Но приверженцам Папы Каллахэн казался достаточно приятным – у него похороны приносили утешение и проходили спокойно и всегда быстро. Райерсон сомневался, что все эти красные лопнувшие жилки на щеках и носу Каллахэна происходят от молений, но если тот и прикладывался потихоньку к бутылке – кто его упрекнет? Мир устроен так, что диву даешься, отчего все эти проповедники не оканчивают свои дни в психушке.

– Спасибо, Майк, – сказал Каллахэн и посмотрел на ясное небо. – Трудненько придется.

– Наверное. Долго?

– Десять минут, не больше. Я не собираюсь затягивать муки родителей. У них впереди еще довольно страданий.

– Ладно, – сказал Майк и пошел в дальнюю часть кладбища. Он перепрыгнет каменную стенку, пойдет в лес и съест поздний обед. Из долгого опыта Майк знал: последнее, что хотели бы видеть скорбящие родные и близкие на третьей остановке – отдыхающего могильщика в измазанной землей одежонке. Это вроде как портило сияющие картины бессмертия и жемчужных врат, которые рисовал пастор.

У стены, огораживающей кладбище с тыла, Майк остановился и нагнулся обследовать упавшее вперед сланцевое надгробие. Он поднял плиту и, когда смахнул землю с надписи на ней, опять ощутил легкий озноб:

ХЬЮБЕРТ БАРКЛИ МАРСТЕН 6 октября 1889 – 12 августа 1939 Тебя во тьму угрюмых Вод забрал тот Ангел Смерти, что Светильник держит, из бронзы сделанный, за дверью золотой.

А под этим, почти стертое тридцатью шестью сменами морозов и оттепелей: Дай Бог, чтоб он лежал спокойно Майк Райерсон отправился в лес посидеть у ручья и перекусить, но его так и не оставила смутная тревога, причин которой он никак не мог понять.

Когда отец Каллахэн только начинал учиться в семинарии, приятель подарил ему вышивку гарусом. В те дни эта вышивка заставила Каллахэна разразиться испуганным смехом, но с годами казалась все более верной и менее богохульной: «Господь, даруй мне СТОЙКОСТЬ принимать то, что я не в силах изменить, УПОРСТВО менять то, что могу и ВЕЗЕНИЕ не на…ться слишком часто». Все это – староанглийскими буквами на фоне восходящего солнца.

Сейчас, стоя перед теми, кто оплакивал Дэнни Глика, он снова вспомнил это давнее кредо.

Двое дядюшек и двое двоюродных братьев мальчика вынесли гроб и опустили в землю. Марджори Глик, в черном пальто и черной шляпке с вуалью, сквозь дырочки которой виднелось похожее на творог лицо, стояла, покачиваясь и вцепившись в сумочку, как в спасательный круг. Отец заботливо обнимал ее за плечи. Тони Глик стоял отдельно от жены, потрясенное лицо выражало полный разброд мыслей. Во время отпевания в церкви он несколько раз принимался озираться по сторонам, словно желая удостовериться, что и впрямь присутствует среди этих людей. Лицо Тони было лицом человека, убежденного, что видит сон.

«Церкви не оборвать этот сон, – подумал Каллахэн. – Так же, как никакому спокойствию, упорству и везению на свете. А на..ться Глик уже на…лся.»

Он окропил гроб и могилу святой водой, освящая их на веки вечные.

– Помолимся же, – сказал он. Слова из горла выкатывались мелодично, как всегда – в блеске или тени, у трезвого и у пьяного. Скорбящие склонили головы.

– Господи, Владыка! Твоей милостью в вере прожившие вечный покой обретают. Благослови могилу сию и пошли ангела Своего хранить ее. Когда предадим мы тело Дэниела Глика земле, прими его в свет лица Своего и со святыми Своими дай ему возрадоваться в Тебе навечно. Ради Христа, Господа нашего, аминь.

– Аминь, – пробормотали собравшиеся, и ветер унес обрывки слов. Тони Глик оглядывался широко раскрытыми загнанными глазами. Его жена зажимала рот платком.

– С верою в Иисуса Христа мы благоговейно приносим тело этого ребенка в его человеческом несовершенстве на погребение. Помолимся же с верою в Господа, дающего жизнь всему живому – да возвысит он это бренное тело к совершенству и да прикажет святым ангелам принять душу его и ввести в райскую обитель.

Он перевернул страницу требника. В третьем ряду толпы, имеющей форму широкой подковы, принялась хрипло всхлипывать какая-то женщина. Где-то в лесах за кладбищем чирикнула птица.

– Помолимся же за брата нашего Дэниела Глика Господу нашему Иисусу Христу, – сказал отец Каллахэн, – который рек: «Я – воскресение и жизнь. Кто верует в меня – и после смерти жив будет, и всяк живущий, кто уверует в меня, никогда не претерпит страданий вечной смерти». Господи, Ты оплакал смерть Лазаря, друга Своего: облегчи же наше горе. С верою молим.

– Господи, услышь молитву нашу, – отозвались католики.

– Ты воскресил мертвого, дай же брату нашему Дэниелу жизнь вечную. С верою молим.

– Господи, услышь молитву нашу, – откликнулись они. В глазах Тони Глика словно бы забрезжило что-то – может быть, откровение.

– Брат наш Дэниел очищен крещением, дай ему общество всех святых Твоих. С верою молим.

– Господи, услышь молитву нашу.

– Он вкусил от плоти и крови Твоей, даруй же ему место за столом в Своем царствии небесном. С верою молим.

– Господи, услышь молитву нашу.

Марджори Глик со стонами закачалась из стороны в сторону.

– Утешь нас в горе от смерти брата нашего, пусть вера наша будет нам опорой, а вечная жизнь – надеждой нашей. С верою молим.

– Господи, услышь молитву нашу.

Пастор закрыл требник.

– Помолимся же, как учил нас Господь, – спокойно сказал он. – Отче наш, который на небесах…

– Нет! – пронзительно крикнул Тони Глик и стал проталкиваться вперед.

– Не дам забросать моего мальчика землей!

Потянувшиеся остановить его руки опоздали. Тони секунду качался на краю могилы, потом фальшивая трава смялась, подалась, он упал в яму и со страшным тяжелым стуком приземлился на гроб.

– Дэнни, вылезай! – взревел Тони.

– Батюшки! – сказала Мэйбл Уэртс и прижала к губам черный шелковый траурный платок. Светлые глаза жадно впитывали увиденное – так белка запасает на зиму орехи.

– Дэнни, черт побери, а ну перестань выкаблучивать, мать твою!

Отец Каллахэн кивнул двум мужчинам из тех, что выносили гроб, и те шагнули вперед. Однако лягающегося, заходящегося криком и подвывающего Глика удалось извлечь из могилы только после того, как вмешались еще трое, в том числе Паркинс Джиллеспи и Нолли Гарднер.

– Дэнни, прекрати сейчас же! Ты напугал маму! Ну, ты у меня получишь березовой каши! Пустите! Пустите… к моему мальчику… пустите, раздолбаи… аххх, Господи…

– Отче наш, который на небесах… – снова начал Каллахэн, и другие голоса подхватили, вознося слова к равнодушному щиту неба.

– …да святится имя Твое, да наступит царствие Твое, да будет воля Твоя…

– Давай, Дэнни, иди ко мне, слышишь? Ты меня слышишь?

– …как на небе, так и на земле. Хлеб наш ежедневный дай нам сегодня и прости нам…

– Дэнннниии…

– …долги наши, как и мы прощаем должникам нашим…

– Он не мертвый, не мертвый, пустите меня, засранцы несчастные…

– … и не введи нас во искушение, но избавь от зла. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, аминь.

– Он не мертвый, – всхлипывал Тони Глик. – Не может этого быть. Ему, мать вашу, всего двенадцать.

Он бурно разрыдался и, несмотря на державших его мужчин, покачнулся вперед с опустошенным, залитым слезами лицом. Упав на колени у ног Каллахэна, Тони ухватил священника за брюки испачканными землей руками.

– Прошу вас, верните мне моего мальчика. Пожалуйста, перестаньте меня дурачить.

Каллахэн мягко взял его голову в ладони.

– Помолимся же, – сказал он.

Глик, сотрясаемый сокрушительными всхлипами, привалился к бедру священника.

– Господи, утешь этого человека и жену его в их скорби. Ты очистил это дитя в водах крещения и дал ему новую жизнь. Однажды, может быть, и мы присоединимся к нему, навсегда разделив радость небесную. Молим во имя Иисуса. Аминь.

Каллахэн поднял голову и увидел, что Марджори Глик лишилась чувств.

Когда все уехали, Майк Райерсон вернулся и уселся на край раскрытой могилы доесть полсэндвича и подождать возвращения Ройяла Сноу.

Хоронили в четыре, а сейчас было почти пять часов. Тени удлинились, косые лучи солнца пробивались теперь из-за высоких дубов на западе. Этот дрочила Ройял обещал вернуться самое позднее в четверть пятого – ну, так где он?

Сэндвич был с сыром и болонской колбасой – любимый сэндвич Майка. Впрочем, других он и не делал: вот одно из преимуществ холостяцкой жизни. Он дожевал и отряхнул руки, уронив несколько хлебных крошек на гроб.

За ним кто-то следил.

Майк ощутил это внезапно и наверняка. Он пристально осмотрел кладбище широко раскрытыми испуганными глазами.

– Ройял? Ты тут, Ройял?

Никакого ответа. В деревьях, заставляя их таинственно шелестеть, вздыхал ветер. За каменной оградой в колеблющейся тени вязов Майк разглядел надгробие Хьюберта Марстена и вдруг подумал про собаку Вина, насаженную на кладбищенские железные ворота.

Глаза. Безжизненные, лишенные эмоций. Следящие.

ТЬМА, НЕ ЗАСТАНЬ МЕНЯ ЗДЕСЬ. Словно услышав чей-то голос, Майк испуганно вскочил.

– Черт тебя побери, Ройял, – эти слова он выговорил громко, но спокойно, уже не думая, что Ройял где-то поблизости или вот-вот вернется. Придется заканчивать самому, а в одиночку он потратит уйму времени.

И засветло может не управиться.

Майк принялся за дело, не пытаясь понять охвативший его ужас, не задумываясь, с чего бы это сейчас ему так не по себе от работы, которая раньше никогда не тревожила его. Быстро, не делая лишних движений, он оттащил полоски поддельной травы от сырой земли и аккуратно сложил. Перекинув полотнища через руку, Майк отнес их в стоявший за воротами грузовик. Стоило оказаться за пределами кладбища, как отвратительное чувство, будто за ним следят, исчезло.

Положив траву в кузов пикапа, Майк вынул лопату, тронулся в обратный путь и замешкался. Он пристально посмотрел на открытую могилу – она, казалось, насмехается над ним.

Ему пришло в голову, что ощущение, будто за ним следят, пропало, как только из его поля зрения исчез гроб, ютящийся на дне ямы. Майку вдруг представился Дэнни Глик, лежащий на шелковой подушечке с открытыми глазами. Нет, что за глупость. Глаза им закрывают. Он не раз видел, как Карл Формен это делает. «Знамо дело, резиной клеим, – признался однажды Карл. – Кому охота, чтоб труп подмаргивал собравшимся, верно?»

Майк нагрузил на лопату земли и сбросил в могилу. Раздался глухой увесистый удар. Майк моргнул. От этого звука ему стало немного не по себе. Он распрямился и недоуменно поглядел на цветы. Кидают денежки на ветер, чтоб им. Завтра все будет завалено желтыми и красными хлопьями осыпавшихся лепестков. Что им так дались цветочки? Это было выше понимания Майка. Ну, собрался тратить деньги – так отдай их в Раковое общество, или в «марш десятицентовиков», или даже в дамскую благотворительность. Хоть какая-то польза.

Он сбросил вниз еще одну лопату земли и опять прервался.

Гроб, еще одна напрасная трата. Отличный гроб красного дерева, стоит, самое малое, тысячу зеленых, и вот он закидывает его землей. Денег у Гликов не больше, чем у прочих – кто ж дает похоронную страховку на детей? Наверное, заложили все до нитки… ради ящика, который зароют в землю.

Майк нагнулся, набрал на лопату земли и неохотно кинул в яму. Снова этот ужасный, не оставляющий надежды, глухой удар. Сырая земля уже припорошила крышку гроба, но полированное красное дерево поблескивало сквозь нее… ей-ей, неодобрительно.

Хватит на меня глазеть.

Он снова зачерпнул земли (не слишком много) и бросил в могилу.

Бух.

Тени уже сделались очень длинными, Майк остановился, поднял взгляд и увидел дом Марстена с равнодушно закрытыми ставнями. Восточная сторона – та, что первой приветствовала дневной свет – смотрела вниз, прямо на железные ворота кладбища, где…

Майк заставил себя в очередной раз набрать на лопату земли и сбросить в яму.

Бух.

Земля ручейками стекала с боков, набиваясь в латунные петли. Если бы теперь кто-нибудь открыл гроб, раздался бы резкий скрип и скрежет, с каким открываются двери склепов.

Перестань глядеть на меня, черт возьми.

Он начал сгибаться, чтобы копнуть, но мысль показалась слишком тяжелой, и Майк сделал минутную передышку. Однажды (в «Нэшнл Инкуайрер» или еще где-то) он прочел про одного техасца-бизнесмена – тот имел отношение к нефти. Так тот специально оговорил в завещании, чтобы его похоронили в новехоньком кадиллаке, «купе-де-вилль». Что и сделали. Могилу копали взрывом, а машину в нее загружали краном. В стране народ, куда ни плюнь, катается на старых колымагах, которые держатся на честном слове и на одном крыле, а какую-то богатую свинью хоронят за рулем десятитысячной тачки со всеми причиндалами…

Майк вдруг встряхнулся и сделал шаг назад, слабо мотая головой. Похоже, он… ну… впал было в транс. Ощущение, будто за ним следят, очень усилилось. Поглядев на небо, он с тревогой отметил, как оно потемнело. Часы показывали десять минут седьмого. Господи, прошел час, а он и пяток лопат в могилу не ссыпал! Майк согнулся, принимаясь за работу. Он пытался не давать себе думать. Б у х, б у х, б у х. Теперь земля стукалась о дерево глуше. Она коричневыми ручьями сбегала с засыпанной крышки гроба. Еще немного – и скроются щеколды и замок.

Щеколды и замок.

Да Господи, зачем же делать замок в гробу? Что, они думали, будто кто-то попытается забраться в него? Вот, должно быть, в чем дело. Само собой – не могли же они думать, что кто-то попытается выбраться наружу…

– Хватит на меня пялиться, – сказал Майк Райерсон вслух, после чего почувствовал, как сердце подползает к горлу. Его нежданно-негаданно заполнило непреодолимое желание бежать от этого места, бежать прямо в город. Майку с большим трудом удалось справиться с собой. Подумаешь! Мандраж – вот и все. Разве ж можно работать на кладбище и ни разу не струхнуть? Все это напоминало Майку какой-то фильм ужасов, так его разэдак: лежит пацан, от силы двенадцати лет, и надо засыпать его землей, а он таращит глаза…

– Господи, хватит! – крикнул Майк и дикими глазами посмотрел наверх, на дом Марстена. Теперь солнце освещало только крышу. Было шесть пятнадцать. Тут Майк принялся работать еще быстрее. Нагнуться. Вонзить лопату в землю. Выворотить коричневый ком. И не думать, ни о чем не думать. Но чувство, будто за ним наблюдают, скорее усиливалось, чем слабело, и каждая лопата земли казалась тяжелее предыдущей. Вот и крышка скрылась под грунтом, но очертания гроба все еще проступали сквозь земляной саван.

В голове Майка ни с того, ни с сего, как это бывает, зазвучала католическая молитва по усопшему. Сидя у ручья и обедая, он слышал, как ее читал отец Каллахэн… а еще слышал беспомощные крики отца парнишки.

Помолимся же за брата нашего Господу нашему Иисусу Христу, который рек…

(Отец мой, помоги же мне теперь.) Майк остановился и бросил в могилу бессмысленный взгляд. Могила была глубокой. Очень глубокой. Тени надвигающейся ночи уже собрались в ней, как нечто злое и одушевленное. Да, еще копать и копать. Засыпать ее дотемна не удастся. Ни за что.

Я – воскресение и жизнь. Кто верует в меня, и после смерти жив будет…

(Повелитель Мух, помоги же мне теперь!) Да, открытые глаза. Вот откуда чувство, будто за ним следят. Карл пожалел резины, и теперь пацан Гликов таращил на Майка глаза. С этим следовало что-то сделать.

…и всяк живущий, кто уверует в меня, никогда не претерпит страданий вечной смерти…

(Вот я принес тебе гнилое мясо, зловонную плоть.) Выбросить землю из могилы. Вот что нужно. Раскопать могилу заново, лопатой сбить замок, открыть гроб и закрыть эти жуткие, неподвижные, не отпускающие его глаза. Специальной резины у Майка не было, но в кармане лежали два четвертака. Сойдет. Серебро. Да, серебро – вот что нужно мальчишке.

Теперь солнце стояло над крышей дома Марстена, едва касаясь самых высоких и старых елей на западе городка. Даже при закрытых ставнях дом, казалось, пристально глядел на Майка.

Ты воскресил мертвого, дай же брату нашему Дэниелу вечную жизнь.

(Я принес тебе жертву. Левой рукою я принес ее.) Майк Райерсон вдруг соскочил в могилу и начал бешено орудовать лопатой. Земля летела наверх коричневыми взрывами. Наконец лезвие лопаты ударилось о дерево. Райерсон смел с боков остатки земли, а потом опустился на колени и начал наносить по латунной дужке замка удар за ударом.

У ручья заплюхали лягушки, в тени пел козодой и где-то пронзительно раскричались ночные птицы.

Шесть пятьдесят.

«Что я делаю? – спросил он себя. – Что, скажите на милость, я делаю?»

Он стал коленями на крышку гроба и попытался обдумать свой вопрос… но с изнанки сознания что-то подстегивало – скорее, скорее, солнце садится…

Тьма, не застань меня здесь.

Он замахнулся лопатой и в последний раз ударил по замку. Тот сломался. В последнем проблеске рассудка Майк взглянул наверх. С украшенного разводами грязи и пота лица неподвижно смотрели набрякшие белые круги глаз.

На груди небес засияла Венера.

Тяжело дыша, Майк вылез из могилы, растянулся во весь рост на животе и пошарил в поисках защелок, удерживавших крышку гроба. Он отыскал их и открыл. Крышка отскочила кверху, петли заскрипели (точь-в-точь как Майк представлял себе) и показались розовый шелк, потом рука в темном рукаве (Дэнни Глика похоронили в деловом костюме), потом… потом лицо.

У Майка захватило дух.

Глаза оказались открыты. Точно, как Майк и думал. Широко открыты, а остекленения не было и в помине. В последнем свете умирающего дня они искрились некой отвратительной жизнью. В этом лице не было смертной бледности – казалось, под розовой кожей щек бурлят жизненные соки.

Майк попытался оторваться от поблескивающих неподвижных глаз – и не смог.

Он пробормотал: «Иисусе…»

Уменьшающаяся арка солнца скрылась за горизонтом.

Марк Питри трудился в своей комнате над моделью Чудовища Франкенштейна и слушал, как внизу, в гостиной, разговаривают родители. Комната мальчика находилась на втором этаже сельского домика, который Питри купили на южной Джойнтер-авеню и, хотя сейчас дом отапливался современной топкой на масле, старые колосники второго этажа никуда не делись. Сначала, когда дом обогревался с кухни центральной печью, колосники с теплым воздухом предохраняли второй этаж от излишнего охлаждения (правда, первая хозяйка дома, жившая здесь со своим суровым мужем-баптистом с 1873 по 1896 год, все равно брала в постель обернутый фланелью разогретый кирпич), но сейчас им нашлось другое применение. Они великолепно проводили звук.

Хотя родители Марка сидели внизу, в гостиной, они с тем же успехом могли бы обсуждать свое чадо прямо у него под дверью.

Однажды (тогда они еще жили в своем старом доме и Марку было всего шесть) отец застукал его подслушивающим под дверями. Он привел сыну старую английскую пословицу: не подслушивай у замочной скважины – не придется сердиться. То есть, пояснил он, можно услышать о себе нечто такое, что придется тебе не по вкусу.

Ну, есть ведь и другая пословица. Заранее предупрежден – заранее вооружен.

В свои двенадцать лет Марк Питри был чуть ниже среднего роста и выглядел несколько субтильным. Несмотря на это, двигался мальчик с грацией и гибкостью, присущими далеко не всем его сверстникам, которые с виду состоят сплошь из локтей, коленок и заживающих болячек. Кожа у Марка была светлой, почти молочно-белой, а черты, о которых со временем начнут говорить «орлиные», пока что казались чуточку женственными. Это причиняло ему определенные неприятности и до происшествия с Ричи Боддином в школьном дворе, и Марк уже принял решение справляться с этим самостоятельно. Он проанализировал проблему. Почти все задиры, решил Марк, здоровенные, злые и неуклюжие. Они пугают тем, что могут обидеть или сделать больно, а дерутся нечестно. Значит, если не бояться, что будет немного больно, и быть готовым подраться не по правилам, забияку можно победить. Ричи Боддин стал первым полным доказательством этой теории. С задирой из начальной школы в Киттери Марк разошелся вничью (что было своего рода победой: окровавленный, но не сломленный задира из Киттери добровольно объявил собравшимся на школьном дворе, что они с Марком Питри – дружки. Марк, который считал забияку из Киттери тупым куском дерьма, не противоречил. Он понимал, что такое благоразумие). Разговаривать с забияками не имело смысла. Ричи Боддины мира сего понимали только один язык: язык боли. Марк полагал, что именно поэтому миру всегда выпадали тяжелые времена, когда требовалось поладить. В тот день его отослали из школы, и отец очень сердился, пока смирившийся с ритуальной поркой свернутым в трубку журналом Марк не сказал ему, что даже Гитлер был в душе просто Ричи Боддином. Тут отец расхохотался как сумасшедший, и даже мать прыснула. Порка была предотвращена.

Сейчас Джун Питри говорила:

– Думаешь, это повлияло на него, Генри?

– Трудно… сказать. – И по паузе Марк догадался, что отец раскуривает трубку. – У него лицо шут знает какое непроницаемое.

– Однако в тихом омуте черти водятся, – она замолчала. Мать всегда говорила что-нибудь вроде «в тихом омуте черти водятся» или «взялся за гуж

– не говори, что не дюж». Он нежно любил обоих, но иногда они казались такими нудными… точь-в-точь книжки в том отделе библиотеки, где хранятся фолианты… и такими же пыльными.

– Они же шли к Марку, – снова начала Джун. – Поиграть с его железной дорогой… и вот один умер, а другой пропал! Не води себя за нос, Генри. Мальчик что-то чувствует.

– Он прочно стоит на земле обеими ногами, – отозвался мистер Питри. – Что бы он ни чувствовал, я уверен, он держит себя в руках.

Марк приклеил левую руку чудовища Франкенштейна в выемку плеча. Это была особым образом обработанная «авроровская» модель – в темноте она светилась зеленым, так же, как пластмассовый Иисус, которого Марк получил в воскресной школе в Киттери за то, что от начала до конца выучил одиннадцатый псалом.

– Я иногда думал, что одного мало, – говорил отец. – Помимо всего прочего, это пошло бы Марку на пользу.

И мать, игривым тоном:

– Нельзя сказать, чтоб мы не старались, милый…

Отец хрюкнул.

В разговоре наступила долгая пауза. Марк знал, что отец листает «Уолл-стрит джорнел», а у матери на коленях – роман Джейн Остин или, может быть, Генри Джеймса, их она перечитывала снова и снова. Марк никак не мог понять, зачем читать книжку больше одного раза. Ведь знаешь, чем дело кончится.

– Думаешь, не опасно отпускать его в лес за домом? – вскоре спросила мать. – Говорят, где-то в городе есть зыбучие пески…

– До них не одна миля.

Марк немножко расслабился и приклеил чудовищу вторую руку. Монстры фирмы «Аврора» занимали целый стол – Марк составил из них живописную сцену, которую менял каждый раз, как добавлялся новый элемент. В тот вечер, когда… что-то случилось, Дэнни и Ральфи действительно шли посмотреть на них.

– Думаю, ничего страшного, – сказал отец. – Конечно, только когда светло.

– Ну, надеюсь, кошмары из-за этих ужасных похорон его мучить не будут.

Марк прямо-таки увидел, как отец пожимает плечами.

– Тони Глик… несчастный. Но смерть и горе – часть жизни. Пора ему свыкнуться с этой мыслью.

– Может быть. – Еще одна долгая пауза. «Что дальше?» – подумал Марк. Может, «ребенок – отец мужчины»? Или «как прутик гнется – так дерево растет»? Марк приклеил чудовище к подставке – могильному холму на фоне покосившегося надгробия. – В разгар жизни мы сталкиваемся со смертью. Но у меня кошмары могут быть.