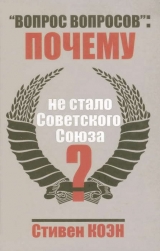

Текст книги "«Вопрос вопросов»: Почему не стало Советского Союза?"

Автор книги: Стивен Фрэнд Коэн

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)

Предложенная Горбачёвым идея смешанной экономики стала предметом многочисленных насмешек на Западе, а замечания типа сделанного Ельциным о том, что советский лидер хочет соединить несоединимое, или, как выразился один западный историк, «скрестить кролика с ослом», вызывали аплодисменты{54}. Такое отношение, однако, тоже было несправедливым. Все современные капиталистические экономики были и остаются в разной степени смешанными и регулируемыми, сочетающими в себе частную и государственную собственность, рыночные и нерыночные методы регулирования, соотношение которых со временем неоднократно меняется. Ни в одной из них никогда не было действительно полностью «свободного рынка», идею которого проповедуют их идеологи. Кроме того, сочетание в экономике крупных государственного и частного секторов было традиционным для России – как царской, так и советской, за исключением периода после окончания НЭПа в 1929 г.

С политической и экономической точки зрения, внедрение «капиталистических» элементов в реформированную советскую систему было более трудным делом, чем привнесение «социалистических», скажем, в американскую экономику 1930-х гг. Но серьёзных причин, по которым рыночные элементы: частные фирмы, банки, сервисные предприятия, магазины и сельскохозяйственные фермы (наряду с государственными и коллективными), – не могли быть добавлены к советской экономике и получить возможности для развития и конкуренции, не было. В коммунистических странах Восточной Европы и Китае нечто подобное произошло в условиях куда больших политических ограничений. Нужно было только твёрдо следовать горбачёвскому принципу постепенности и решительного отказа навязывать людям образ жизни, пусть даже реформированной жизни. Причины, по которым этого не произошло в советской или постсоветской России, были в первую очередь и в основном политическими, а не экономическими.

Мы должны также задаться вопросом, действительно ли экономические реформы Горбачёва «полностью провалились», поскольку это означало бы, что советская экономика не отреагировала на его инициативы. Как и во многих других случаях, это утверждение также является плодом более поздних измышлений. Даже в 1990 г., когда уже было очевидно, что политика Горбачёва породила грозный букет обстоятельств: растущий бюджетный дефицит, растущая инфляция, растущий недостаток потребительских товаров и растущее падение производства, – некоторые западные экономисты, тем не менее, полагали, что он движется в правильном направлении. Один из них, к примеру, писал, что «последовательное проведение экономических реформ разумно: у Горбачёва отличное чувство стратегии»{55}. Нас, однако, в этом случае интересуют более глобальные вопросы.

Если экономическая реформа есть «переход», состоящий из нескольких обязательных этапов, то Горбачёв к 1990 г. запустил весь этот процесс в четырёх важных отношениях. Он добился принятия почти всего необходимого для всесторонней экономической реформы законодательства{56}.[26] 26

Все эти законы, принятые до 1991 г., были ещё довольно эвфемистичны в отношении частной собственности и того, что с ней связано, но их значение признает даже один из самых жестких экономических критиков Горбачёва. Aslund. How Russia Became a Market Economy. P. 30.

[Закрыть]Он привил значительной части советской элиты рыночное мышление, причём настолько крепко, что даже главный кандидат-неосталинист на выборах президента России 1991 г. признал: «Только сумасшедший сегодня может отрицать необходимость рыночных отношений»{57}. Кроме того, как уже было отмечено, Горбачёв в значительной степени освободил экономику от тисков запретов и ограничений, которыми её сковал партийный аппарат. И, как непосредственный результат этих перемен, начались процессы маркетизации, приватизации и коммерциализации советской экономики.

Последним следует уделить особое внимание, так как позднее их будут в основном связывать с Ельциным и постсоветской Россией. К 1990 г. количество частных предприятий, называемых кооперативами, уже насчитывало 200 тысяч, на них работало почти 5 млн. чел., и они давали от 5% до 6% валового национального продукта. Вне зависимости от того, к чему это привело, уже шёл процесс приватизации государственной собственности номенклатурными чиновниками и другими частными лицами. Во многих городах открывались коммерческие банки; возникли первые биржи. Параллельно с рыночными структурами формировались и новые бизнес– и финансовые элиты, включая будущий «Клуб молодых миллионеров». Один американский корреспондент в середине 1991 г. подготовил и опубликовал целую серию репортажей о «советском капитализме»{58}. Западные комментаторы могут не считаться с политикой Горбачёва, видя в ней неудавшиеся полумеры, но многие российские экономисты убеждены: «именно в годы его пребывания у власти зародились все основные формы экономической деятельности в современной России»{59}. И, что ещё более важно, они родились внутри советской экономики, что явилось свидетельством её реформируемости.

Последний вопрос касается крупнейшего и наиболее существенного компонента старой советской системы – Союза, или собственно многонационального государства. Горбачёв не сразу осознал, что его политические и экономические преобразования могут негативно сказываться на способности Москвы удерживать вместе пятнадцать республик, но к 1990 г. он уже твёрдо знал, что от судьбы Союза будет зависеть и результат всех его реформ, и его собственная судьба{60}. Последние два года у власти он, подобно Линкольну, был исполнен решимости «сохранить Союз» – но, в его случае, не силой, а переговорами добиваясь превращения дискредитировавшего себя «сверхцентрализованного унитарного государства» в настоящую добровольную федерацию. Когда в декабре 1991 г. Советский Союз прекратил своё существование, а входившие в него республики стали самостоятельными и независимым государствами, это означало и конец эволюционных преобразований, названных Горбачёвым перестройкой{61}.

Можно ли было реформировать Союз, на чём настаивали Горбачёв и многие российские политики и интеллектуалы как до, так и после 1991 г.? Западная литература по этому «вопросу вопросов» находится в плену двух предубеждений{62}. Антисоветизм, присущий большинству западных, особенно американских, оценок, убеждает их, вне зависимости от степени «склонности к запоздалым суждениям», что Советский Союз как государство был обречён. Другое предубеждение, возможно, ненарочитое, опять-таки связано с языком, или формулировками. Почти всегда говорится (возможно, по скрытой аналогии с концом царской России в 1917г.), что Союз потерпел «крах», «лопнул» или «распался» – термины, подразумевающие наличие внутренних причин, неизбежно ведущих к такому результату, и, тем самым, практически исключающие возможность реформирования Советского государства. Но если сформулировать вопрос по-другому: как и почему Союз был упразднён, распущен или его попросту не стало, – мы получим возможность допустить, что основной причиной могла оказаться случайность или какие-то субъективные факторы, и, следовательно, был возможен иной исход{63}.[27]27

Неудивительно, что один из ведущих советологов затруднился «даже в ретроспективе» найти ответ на неправильно сформулированный им вопрос: «Почему громадное сооружение рухнуло?». Walter Laqueur. The Dream That Failed. – New York, 1994. P. 71. В качестве иллюстрации принципиального различия в формулировках, ср.: Richard Lourie // New York Times Book Review. April 5, 1998. P. 26 («Советская Россия… рухнула под собственным весом») и тему «круглого стола» в российской Независимой газете: «Кто развалил Советский Союз: История, Запад, Ельцин, Горбачёв?» (НГ-сценарии. 1997. 1 января).

[Закрыть]

Расхожий западный тезис о том, что Союз нельзя было реформировать, в значительной степени базируется на одном концептуальном заблуждении. Оно предполагает, что общенациональный партийный аппарат, с его вертикальной организационной структурой и принципом безоговорочного подчинения нижестоящих органов вышестоящим, был «единственным [фактором], удерживающим союзную федерацию вместе». А поскольку Коммунистическая партия, в результате горбачёвских реформ, лишилась своих прав и влияния, не осталось сплачивающих факторов, которые могли бы противостоять центробежным силам, и «распад Советского Союза был неизбежен». Короче говоря, «нет партии – нет Союза»{64}.[28]28

Инакомыслящие встречаются и среди западных учёных. Так, Ричард Саква считает, что вышедший за рамки компартии «более широкий политический класс… в значительной мере отражал устремления большинства общества» и содержал «потенциал для существенной эволюции». Richard Sakvva // Demokratizatsiya. Spring 2005. P. 266–267.

[Закрыть]

Конечно, роль компартии не стоит преуменьшать, но были и другие факторы, поддерживающие единство Союза, в том числе другие советские структуры. В частности, союзные экономические министерства, с управленческим аппаратом в Москве и подразделениями по всей стране, во многих отношениях, были таким же важным фактором, как и партийные организации{65}. Не следует также недооценивать объединяющую роль общесоюзных военных структур с их дисциплиной и собственными методами ассимиляции. Ещё более важное значение имела сама общесоюзная экономика. За многие десятилетия экономики пятнадцати республик стали, по сути, единым хозяйством, поскольку зависели от одних и тех же, общих, естественных ресурсов, топливных и энергетических сетей, транспортной системы, поставщиков, производителей, потребителей и источников финансирования. В итоге, по общему признанию, сложилось «единое советское экономическое пространство».

Человеческий фактор также не следует сбрасывать со счетов. Официальные лозунги, прославлявшие «советский народ» как единую нацию, преувеличивали, но они, как заверяют серьёзные источники, не были просто «идеологическим артефактом»{66}. Хотя в состав Советского Союза входили десятки и сотни различных этнических групп, миллионы людей состояли в смешанных браках, и примерно 15 миллионов граждан – около трети населения – проживали за пределами своих этнических территорий, из них 25 миллионов русских. Объединяющим фактором служил и совместный исторический опыт, такой как тяжесть потерь и радость победы во Второй мировой, или, в советской интерпретации, Великой Отечественной войне. Более 60% нерусского населения Союза свободно говорило по-русски, а большинство остальных владели основами русского языка и культуры, благодаря единой образовательной системе и союзным средствам массовой информации. По сути, начиная с 1950-х гг., в стране наблюдалась общая «тенденция к ассимиляции»{67}.[29]29

В Центральной Азии русский язык и советский стандарт образования, даже спустя более десяти лет после распада, оставались влиятельными факторами. См. Zamira Eshanova // Radio Free Europe/Radio Liberty Newsline. Nov. 13, 2002. Вообще, по некоторым данным, из 142 миллионов бывших советских граждан, живших не в России, русский язык знали, по меньшей мере, 100 миллионов. См. Sergei Blagov // Asia Times. July 23, 2003.

[Закрыть]

При условии правильной реформенной политики и наличии других необходимых обстоятельств, этих многочисленных интеграционных элементов вкупе с привычкой жить вместе с Россией, сложившейся до и после 1917 г., хватило бы, чтобы и без диктатуры КПСС сохранить единство большей части Союза. Недаром один американский историк, путешествующий десятилетие спустя после конца СССР по его бывшей территории, находил признаки «советскости чуть не на каждом углу»{68}.[30]30

Нечто похожее по поводу бывшего Советского Союза заявил в 1996 г. Горбачёв: «Де-факто до сих пор страна живёт, хотя де-юре её уже нет». Независимая газета. 1996. 25 декабря.

[Закрыть] Даже без учёта других последствий резкой дезинтеграции, десятки миллионов советских граждан многое теряли в случае распада Союза. Понимание этого, без сомнения, помогает объяснить результат мартовского референдума 1991 г., представлявший собой, по определению одного американского специалиста, «голосование подавляющим большинством за Союз»{69}.

Следует признать, что добровольная федерация, предложенная Горбачёвым вместо СССР, объединила бы меньше 14 нерусских республик. Горбачёв надеялся, что будет иначе, но, тем не менее, был готов к подобной перспективе, подтверждением чему стал принятый в апреле 1990 г. закон о выходе из СССР. Не вызывало почти никаких сомнений, что три небольшие прибалтийские республики, Литва, Латвия и Эстония, аннексированные сталинской Красной Армией в 1940 г., пожелают вернуть себе независимость, а Западная Молдавия захочет воссоединиться с Румынией (правда, после 1991 г. она передумала){70}.[31]31

По мнению некоторых историков, если бы приемлемый союзный договор был предложен в начале 1989 г., даже балтийские республики не стали бы спешить с выходом. См. Сгтонян Р. X. Страны Балтии и распад СССР // Вопросы истории. 2002. № 12. С. 34–37. См. также Fedor Burlatsky!! Metta Spencer, ed. Separatism. – Lanham, MD, 1998. P. 141.

[Закрыть] Выйти также могли бы одна-две из трёх закавказских республик – в зависимости от того, стали бы вечные враги, Армения и Азербайджан, искать у России защиты друг против друга, и понадобилась бы Грузии помощь Москвы в сохранении единства её собственного полиэтнического государства.

Но даже если так, все эти небольшие республики находились на советской периферии, и их выход не стал бы слишком заметным, поскольку на оставшиеся 8–10 приходилось более 90% территории, населения и ресурсов бывшего Союза. Этого было более чем достаточно, чтобы сформировать новый жизнеспособный Советский Союз. Хватило бы даже нескольких республик, объединившихся вокруг России. Как сказал один из национальных лидеров, принимавший участие в упразднении СССР несколькими месяцами позже, новый Союз мог бы «состоять из четырёх республик»{71}.[32]32

Ельцин в ноябре 1991 г. также заверял аудиторию: «Трудно сказать, какое число государств войдёт в Союз, но у меня твёрдое убеждение, что Союз будет». Цит. по: Медведев. Советский Союз. С. 203. Один российский специалист уверен, что не имело значения, сколько республик сразу подпишут Договор, так как другие могли бы присоединиться позже. Четко С. В. // Трагедия великой державы. Под ред. Г.Н. Севостьянова. – М., 2005. С. 465. А, значит, утверждения типа того, что в новый Союз должны были обязательно войти «все пятнадцать республик», безосновательны. Edward W. Walker. Dissolution. – Lanham, 2003. P. 186.

[Закрыть]

Каким бы «просоюзным» ни было мнение подавляющего большинства населения, после весны 1990 г., когда в результате состоявшихся региональных выборов значительная часть власти перешла от Москвы к регионам, судьбу республик уже решали их лидеры и элиты. Существует объективное свидетельство в поддержку того факта, что большинство из них желало сохранить Союз. Свою позицию они ясно продемонстрировали во время переговоров о новом Союзном договоре, начатых Горбачёвым с лидерами девяти советских республик: России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении, – в апреле 1991 г. (Этот период, когда страна была охвачена кризисом, несколько выходит за рамки анализируемого, но оттого не становится менее значимым.)

Результатом переговоров, известных как «новоогарёвский процесс», стало создание нового Союза Советских Суверенных Республик. Под договором, официальное подписание которого было намечено на 20 августа 1991 г., поставили свои инициалы все девять республиканских лидеров, в том числе те двое, усилиями которых, главным образом, всего несколько месяцев спустя и будет упразднен Союз, – Борис Ельцин и Леонид Кравчук{72}.[33]33

Часто утверждают, что Украина, на самом деле, ни за что не подписала бы Договор (см. ниже, прим. 84), однако Горбачёв, а также некоторые российские специалисты и, как минимум, один американский думали иначе. См. Барсенков. Введение. С. 198; Пляйс Яков // Независимая Газета. 1994. 3 марта; Чешка С.В. (см. предыд. прим.); Hale. Ethnofederalism and Theories of Secession.

[Закрыть] Горбачёв был вынужден уступить республикам больше власти, чем он хотел, но общесоюзное государство, выборный президент и парламент, а также вооружённые силы и экономика в Договоре сохранились. Всё было продумано до конца: за церемонией подписания Договора должны были последовать новая Конституция и выборы, даже споры вокруг того, кто где должен сидеть во время церемонии подписания, были благополучно разрешены и согласие по поводу специальной бумаги для текста, ручек и памятных марок достигнуто{73}.

Всё это говорит о том, что распространенный аргумент, будто провал новоогарёвской попытки спасти Союз доказал его нереформируемость, не имеет смысла. Переговоры были успешными; они проходили, как и другие реформы Горбачёва, в рамках советской системы, имели легитимный статус и полномочия, делегированные им народным выбором на референдуме в марте, и велись признанным многонациональным руководством большей части страны. «Новоогарёвский процесс» нужно рассматривать как разновидность «консенсуса элит» или пример «договорной практики», столь необходимой, по мнению многих политологов, для успешной демократической реформы политической системы{74}. Даже известный демократический политик из окружения Ельцина предвосхищал, что подписание Договора станет «историческим событием», которое будет жить так же долго, как американская Декларация независимости, и служить такой же надежной политической и правовой базой обновленного Союза{75}.

Иными словами, Договор не состоялся не потому, что Союз был нереформируемым, а потому, что небольшая группа высокопоставленных чиновников в Москве организовала 19 августа вооружённый переворот с целью помешать его успешной реформе. (Да и сам вооружённый переворот вовсе не был неизбежным, но это уже другая история[34]34

Возвращаясь к уже упомянутой возможности, если бы в июле 1991 г., как считает известный российский экономист, страны «большой семёрки» предоставили Горбачёву финансовую помощь, в которой он тогда отчаянно нуждался, а не отправили его из Лондона домой «с пустыми руками», то заговора могло бы и не быть. Отказ же только «подтолкнул» заговорщиков. См. Шмелев Николай // Свободная мысль. 1996. №. 7. С. 62; 1999. №2. С. 77; Прорыв к свободе. С. 207. Действительно, в июне-июле заговорщики предпринимали шаги, направленные на то, чтобы помешать Горбачёву получить помощь Запада. См. Halm. Russia's Revolution. P. 406; Mark Kramer // Journal of Cold War Studies. Winter 2005. P. 62. По поводу отказа «семёрки» и «большом унижении» Горбачёва см. Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 178–182. Некоторые, однако, считают, что помощь западных стран не смогла бы предотвратить советского распада. Celeste Wallander // Journal of Cold War Studies. Fall 2003. P. 164.

[Закрыть]). Хотя путч быстро провалился, и, прежде всего, потому что его руководителям не хватило решимости использовать военную силу, которую они стянули в Москву, его последствия нанесли тяжёлый удар по «новоогарёвскому процессу». Они существенно ослабили Горбачёва и его центральное правительство, усилили политические амбиции Ельцина и Кравчука и заставили других республиканских лидеров опасаться непредсказуемого поведения Москвы. По мнению большинства западных специалистов, путч уничтожил все оставшиеся возможности спасти Союз. (Подобные оценки выпускают из внимания осторожную, выжидательную позицию, занятую некоторыми республиканскими лидерами во время танкового путча в советской столице, которая даёт основания полагать, что даже в августе 1991 г. простой угрозы применения Москвой силы хватило бы, чтобы удержать этих «коммунистических начальников, обернувшихся националистами» в рамках Союза{76}).

На самом деле, даже провалившийся, но имевший губительные последствия августовский путч не погасил ни политического импульса, направленного на сохранение Союза, ни ожиданий ведущих советских реформаторов на то, что он может быть сохранён. В сентябре около 1900 депутатов от 12 союзных республик вернулись к участию в сессиях внеочередного Съезда народных депутатов СССР. В октябре было подписано соглашение о новом экономическом союзе, а Ельцин ещё в ноябре 1991 г. заверял публику: «Союз будет жить!»{77}.[35]35

На самом деле, после августовских событий Ельцин всё ещё подумывал о том, чтобы самому стать президентом Советского Союза. См. Ельцин Б.Н. Записки президента. – М., 1994. С. 154–55. Горбачёв, естественно, продолжал настаивать, что Союз должен быть сохранен. Горбачёв. Жизнь и реформы. Т. 2. Гл. 44. В качестве примера другой, но близкой к данной концепции союзной альтернативы, продолжавшей существовать после 1991 г., см. Reddaway and Glinski. Tragedy of Russia's Reforms. P. 245–246.

[Закрыть] Семь республик, включая Россию – большинство, если не считать ставшие независимыми прибалтийские республики – продолжали переговоры с Президентом Горбачёвым, и 25 ноября была, похоже, достигнута договорённость о новом союзном Договоре. Он был больше конфедеративным, чем федеративным, но всё ещё предусматривал союзное государство, президентство, парламент, экономику и армию{78}. Две недели спустя, он также пал жертвой переворота, осуществленного на сей раз даже меньшим числом заговорщиков во главе Ельциным, но куда более решительно и успешно.

Вывод, который нельзя не сделать, заключается в том, что для утверждения о нереформируемости советской системы не было ни концептуальных, которых мы так и не нашли, ни эмпирических оснований. Как показывают заново проанализированные здесь исторические события и факты, к 1991 г. большая часть системы была охвачена процессом глубоких демократических и рыночных преобразований. Конечно, Советский Союз при Горбачёве не был полностью реформирован, но он находился в «переходном» состоянии – термин, обычно приберегаемый для характеристики постсоветского периода. Всё, что остаётся от «аксиомы нереформируемости», это безапелляционный вывод, что поскольку реформы Горбачёва официально считались просоветскими и просоциалисти-ческими, они были не более чем «фантазией» или «химерой»{79}.[36]36

В другом месте Коткин заявил о бессмысленности «горбачёвских поисков несуществующего реформированного социализма». – Kotkin // East European Constitutional Review. Fall 1997. P. 118. См. также Jeffrey W. Halm // Slavic Review 52. No. 4 (Winter 1993). P. 851. Некоторые западные учёные склонны считать период горбачёвской перестройки «переходом» («transition»). См., напр.: Huber // Huber and Kelley, eds. Perestroika-Era Politics. P. 3; Archie Brown // Journal of Democracy 12. No. 4 (October 2001). P. 35; и Hahn. Russia's Revolution. Chap. 8. Как само слово («переход»), так и обозначаемое им понятие нередко использовались в отношении горбачёвских реформ советскими авторами того периода.

[Закрыть] Это ещё одно политическое предубеждение, названное российским историком «чисто идеологическим подходом» и не имеющее ничего общего с историческим анализом{80}.

Почему же, вопреки многолетним заверениям многочисленных специалистов, система оказалась замечательно реформируемой? Было ли в этом действительно некое «политическое чудо», как написал впоследствии один американский историк?{81}. Для объяснения этого необходимо учесть такие немаловажные факторы, как длительное воздействие идей антисталинизма, уходящего корнями в 1920-е и даже в 1917 г.; политическое наследство Никиты Хрущёва, в том числе зарождение в недрах КПСС протореформенной партии; растущая открытость советской элиты по отношению к Западу, расширявшая её представления об альтернативных путях развития (как социалистического, так и капиталистического); глубокие изменения в обществе, совершившие десталинизацию системы снизу; рост социально-экономических проблем, стимулировавший прореформенные настроения на всех ступенях общества, и, наконец, незаурядное во всех отношениях руководство самого Горбачёва, которое не стоит недооценивать. Однако был ещё один, не менее значимый, фактор.

Большинство западных специалистов долгое время было убеждено, что базовые институты советской системы были чересчур «тоталитарными» или иначе устроенными, чтобы быть способными к фундаментальному реформированию. На самом деле, в системе с самого начала была заложена двойственность, делавшая её потенциально реформируемой и даже готовой к реформам. С формальной точки зрения, в ней присутствовали все или почти все институты представительной демократии: конституция, предусматривавшая гражданские свободы, законодательные органы, выборы, органы правосудия, федерация. Но внутри каждого из этих компонентов или наряду с ними присутствовали «противовесы», сводившие на нет их демократическое содержание. Наиболее важными из них были политическая монополия Коммунистической партии, безальтернативное голосование, цензура и полицейские репрессии{82}. Всё, что требовалось, чтобы начать процесс демократических реформ, это желание и умение устранить эти противовесы.

Горбачёв, как и его ближайшие помощники, осознавал эту двойственность, которую он характеризовал как «демократические принципы на словах и авторитарность на деле». Для того чтобы демократизировать систему, отмечал он позднее, «не пришлось ничего придумывать», только, по словам одного его советника, превратить демократические компоненты Союза «из декорации в реальность». Это относилось почти ко всем горбачёвским реформам, но самым выдающимся примером была, как он подчёркивал, «передача власти из рук монопольно владевшей ею Коммунистической партии в руки тех, кому она должна была принадлежать по Конституции, – Советам через свободные выборы»{83}.[37]37

Так, один американский советолог с большим удивлением отмечал в то время, что «оживают институты, которые большинство людей считало мёртвыми; неестественной, гротескной карикатурой на то, чем они должны были быть». Donald W. Treadgold // Wieczynski, ed. Gorbachev. P. 43.

[Закрыть] Но двойственность институтов советской системы не только делала её в высшей степени реформируемой. Без неё, скорее всего, невозможна была бы мирная демократизация и другие преобразования эпохи Горбачёва, во всяком случае, они не были бы столь стремительными и исторически значимыми{84}.