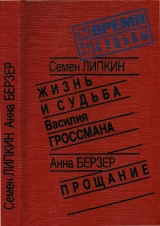

Текст книги "Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание"

Автор книги: Семен Липкин

Соавторы: Анна Берзер

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)

А он стоит на позициях вечных истин… и сегодня, как и вчера, «и до опубликования и после опубликования сообщения о сионистах-вредителях, – пусть Гроссман не думает»… «показывать единственную сцену в логове Гитлера только в связи с его отношением к евреям исторически, а значит, и политически неправильно».

Именно в этом месте, прерывая речь Чаковского, в обсуждение включается Лесючевский, чтобы поддержать – и они уже почти дуэтом повторяют эти слова.

«Большая ошибка… Выхолащивается сущность фашистской агрессии», – это уже говорит Лесючевский.

Это про Гроссмана… Про его великий антифашизм, доказанный войной и пером… Его гуманизм! Не надо думать, что сейчас это звучит более страшно, чем тогда.

А Чаковский говорит, между тем: «Таким образом, мне кажется, что это вопрос бесспорный, и мы должны со всей серьезностью указать Гроссману на то, чтобы он стал здесь на правильный исторический путь». И еще «страшную неприязнь», как он выражается, вызывают у Чаковского разные другие эпизоды книги. «Какой тут подтекст!» – восклицает он.

Выступает потом критик И. Гринберг, который за свою жизнь написал много статей и книг. Он, как всегда, «согласен с товарищами, которые очень верно и с разных сторон» подошли к роману. Но выдвигает и новое обвинение: «…То, что Гроссман погубил в самом начале Сталинградской битвы Вавилова, который и появился-то в романе как представитель народных масс, как русский колхозник, гвардии колхозный активист…»

Потом Гринберг присоединяется к тому, о чем, по его словам, «первым заговорил Иван Андреевич Арамилев…»

«Говорить об истреблении евреев – это значит говорить об одном внешнем проявлении…»

Взявший после него слово Борис Галин, известный очеркист, защищает роман.

Он начинает так: «Мне не понравилось выступление Иосифа Львовича Гринберга. Он не дает возможности увидеть, что же интересное, новое как художник изобразил в своей вещи Гроссман».

Он поддерживает Клавдию Сергеевну и ее оценку, данную произведению: «Товарищ Иванова, по-моему, как редактор, очень интересно подошла к произведению… Нужно помнить, что предстоит еще вторая книга… Я, как читатель, считаю, что Гроссман размахнулся широко… Вспомните блестящие страницы об Урале, как там показан труд. Разве это не страницы, дающие понять, чем жил в это время тыл?»

Да, Галин защищает роман, но, защищая, при этом не забывает добавить (правда, бегло), что «правильно товарищ Арамилев подчеркнул вопрос о фашизме». Галин ставит рядом «За правое дело» с «Белой березой» Бубеннова и говорит, что «Гроссман должен более художественно» обрисовать образ товарища Сталина, на таком же уровне, как Бубеннов.

Можно ли к этому что-нибудь прибавить? Неповторимая картина ушедшей жизни…

Но вот выступает Александр Бек. И время приближается к нам на вечных своих измерениях. Выслушав всех предшествующих ораторов, он заявил:

«И все-таки, несмотря на провалы и слабости, вещь жива, вещь мощна, вещь заставляет о себе говорить, читать ее от начала до конца… Мы не должны искусственно создавать книге препятствия, и с этой точки зрения я не согласен так рассуждать: пускай она полежит, пусть автор не спешит, пусть он поработает, переработает ее, как Фадеев „Молодую гвардию“».

Это очень важно, что именно Бек вспомнил Фадеева и предостерег Гроссмана от его пути.

Главная задача Бека прямо выражена в таких словах: «Абсолютно права была Клавдия Сергеевна Иванова… Думаю, что вся эта работа может быть сделана довольно быстро», – утверждает Бек, идя наперекор всем темным силам.

Но критик-правдист Юрий Лукин вроде бы и не услышал того, что сказал Бек.

«…Нужна еще очень значительная работа». «Надо согласиться с товарищами… Нет ни главного героя, ни главного героя народа…»

Он, конечно, убежден, что «фигура Штрума – лишняя в романе»… И добавляет: «Зная несколько характер автора, я думаю, что он будет упорно отстаивать свою точку зрения».

Вот какой у автора странный и непонятный характер.

В заключение выступил Лесючевский. «Сегодняшнее обсуждение романа Гроссмана прошло у нас очень интересно», – заявляет он, подчеркивая, что это необыкновенно творческое обсуждение. И в его бездушном изложении долетают вдруг живые подробности. И даже твердый голос Василия Семеновича Гроссмана.

«…Очень жаль, – говорит Лесючевский, – что Василий Семенович не пришел, мы его приглашали, сам я ему звонил, просил прийти, он все время отказывался: – Это у вас не принято, зачем – сами решайте вопрос».

Так ответил Гроссман. Вообще тема его «неприхода» звучит постоянно, на всех обсуждениях. С каким достоинством и смелостью он ведет свою линию.

«Я ему объяснял, – продолжает Лесючевский, – это не для решения вопроса в смысле издавать или не издавать, вопрос этот ясен. Речь идет о той дополнительной работе, которую следует провести автору вместе с издательством. Тут творческое обсуждение поможет нам, и Ваше личное присутствие очень желательно для того, чтобы мнение Ваших товарищей, литераторов, писателей… Кончился наш разговор тем, что Василий Семенович сказал – „Я подумаю“. А затем в разговоре по телефону с Кузьмой Яковлевичем Горбуновым он сказал, что не придет на редсовет».

Вот какая была история… И как прав он был, что не унизился до того, чтобы слушать речи Арамилева и других.

«Думаю, – определяет Лесючевский, – что Василий Семенович сделал неправильно». И даже с некоторой растерянностью добавляет: «Это первый случай, когда автор отказался присутствовать на обсуждении своего произведения».

Ценные сведения получили мы от Лесючевского. Он говорит, что ему «жалко, что Василий Семенович не хотел прийти и не придал значения нашей коллективной творческой работе с ним…» И после этого – «очевидно, придется нам вести разговор в более узком кругу и договориться о тех обязательных исправлениях и улучшениях, которые нужно осуществить при доработке романа».

Все это предвещает тяжелые испытания.

Лесючевский формулирует итоги обсуждения.

Постановили:

«1. Рекомендовать автору и издательству при подготовке к изданию романа „За правое дело“ учесть замечания, сделанные при обсуждении романа на редакционном совете.

2. Рекомендовать издательству по осуществлении этой дополнительной работы над романом издать роман отдельной книгой».

Итак, приняли или угробили роман Гроссмана «За правое дело» на обсуждении в издательстве «Советский писатель»?

Кто ответит на этот вопрос?

Роман «За правое дело» вышел в «Советском писателе»… Не в 1953, а в 1956 году. Редактором его была Клавдия Сергеевна Иванова. Василий Семенович рассказывал мне, что с ее помощью появился самый полный и важный для него вариант романа. Туда вошли и те страницы, которые были исключены из журнального варианта.

Один на поле боя

2 февраля 1953 года в «Новом мире» происходит совещание, «организованное редакцией журнала», «по обсуждению романа В. Гроссмана „За правое дело“».

Только что напечатанный роман обсуждается в журнале, который предоставил ему свои страницы. Совсем недавно.

Для меня, когда я узнала об этом много лет спустя, это – факт невероятный. Если знать хорошо Твардовского как человека, писателя и редактора, так, как я его знала.

Только в обстановке террора, с занесенной над головой секирой…

И тут необходимо напомнить, что сопротивление роману Гроссмана началось еще в глубинах «Нового мира» в 1950 году, сразу же после того, как появилась рукопись. Ведь Михаил Бубеннов был членом редколлегии при Твардовском. И именно он был против Гроссмана, что запечатлено в другой стенограмме, которая будет напечатана ниже. Но Твардовский тогда не посчитался с ним.

А сейчас Бубеннов берет реванш.

И я снова хочу напомнить дату – 2 февраля – за десять дней до появления в «Правде» правительственной статьи Бубеннова и за месяц до смерти Сталина.

Так надо было продержаться еще… Но по законам трагедии продержаться было нельзя.

Я уверена, в «Новом мире» известно о патриотическом рывке Бубеннова наверх. И о его верховном торжестве у Сталина и в ЦК.

Катастрофа, конечно, и качается под ногами земля.

Характерно и тревожно, что Фадеева на обсуждении нет, от руководства Союза – Сурков.

Это единственное обсуждение романа «За правое дело», на котором присутствует Василий Семенович Гроссман. Не мог он не явиться по зову Твардовского в журнал, который напечатал его. К тому же задача обсуждения, на первый взгляд, узкая и конкретная. О романе будут говорить почти исключительно генералы и полковники.

Хотел ли «Новый мир» опереться на них, отстаивая роман? Или отступая от него? Гроссман, мне кажется, об этом не знал. А Твардовский?

Председатель – Александр Трифонович Твардовский.

Во вступительном слове он сказал: «То, что наше сегодняшнее обсуждение, наша беседа, совпадает с днем, когда наша печать отмечает десятилетие Сталинградской Победы, а наше обсуждение посвящено книге, одной из первых в советской литературе, которая ставит своей задачей изображение Сталинградской эпопеи, это совпадение в какой-то мере должно определить особый характер нашей беседы, это совпадение должно быть очень лестным для автора романа, потому он может быть совершенно твердо убежден, что беседа будет идти на высоком уровне требований, беседа будет идти по-прямому, по-деловому, по-литературному».

Тут отлично слышен голос Твардовского, редактора, принявшего роман для опубликования, отлично видящего его высокие достоинства. Каким он был лишь месяц назад.

«Однако делать нечего, – продолжает Твардовский, – критерием искусства все же является действительность, и мы, рассматривая это произведение, первую часть задуманной эпопеи Гроссмана, подходя к этому „крыльцу“, выражаясь словами Гоголя, которое вводит в какой-то незнакомый нам дом, мы не можем иначе поступить, как не обратиться к фактам той действительности, которая легла в основу этого романа, и к наличию того, что в этом романе есть…»

«И однако, – говорит он, – могут ли все эти успехи ослепить нас в отношении существенных и серьезных недостатков, которые имеются в этой первой части романа?

Нет!» – отвечает он на свой вопрос.

И критикует роман.

Слово берет генерал-майор Гарнич. И хотя он встречался с Гроссманом на первом Сталинградском фронте и на втором Белорусском, он считает, что образы, созданные писателем, «резко не удались. Они не являются типичными образами офицеров Советской Армии в ту эпоху».

И сообщает, что будет говорить не обо всем романе, так как «полагаю, что мы распределили этот трудоемкий процесс на всех присутствующих».

«Трудоемкий процесс…»

Генерал-майор Гарнич заявляет:

«Я считаю, что неуспех товарища Гроссмана является закономерным, естественным следствием его собственного неправильного взгляда, порочной концепции по отношению к нашим советским штабам… Мы не можем воспитывать население, молодежь в духе „штабоедства“. Он впал во вредную крайность… Природа советского, Сталинского искусства ему не ясна».

И это свое положение он подробно и тщательно «доказывает», развивает, конкретизирует, снижая сразу уровень обсуждения до непроходимых низин.

Генерал-майор Гарнич говорит, что это «штабоедство» он обнаружил «в пятнадцати местах» романа.

И приводит такие, например, «места».

«…Новикова не радовало, а сердило, когда хвалили его штабную работу. Он не считал себя, как думали другие его начальники и сослуживцы, призванным к штабной работе. Ему казалось, что все свойства его характера, духовного склада отвечают другому. Он считал себя прирожденным танкистом, боевым командиром, натурой, не только склонной к логике и анализу, но и к рискованным действиям, и к быстрым волевым ударам, к решениям, в которых аналитические способности и точная разработка отдельных деталей дружат со страстью и риском».

Фразы Гроссмана, пробивающиеся из цитат Гарнича, звучат и сейчас очень хорошо… К чему же здесь можно придраться? Оказывается, в этих приведенных выше словах выражена «абсолютно произвольная и совершенно не понятная характеристика того, что называется в нашем представлении образом офицера или генерала Советской армии».

«Пойдем дальше», – заявляет Гарнич и идет дальше от страницы к странице.

Вот пример: «Начальник тыла дан с коврами, самоварами, завитыми девушками и парикмахером».

И восклицает: «Думаю, что это не характерно для Сталинградской эпопеи!»

Потом: «…и все-таки уход советских людей из пограничной полосы нельзя было назвать паническим – следовало бы это место стилистически выправить».

Или необыкновенная фраза из Гроссмана: «Немцы шли в несколько этажей, заняв весь голубой объем летнего неба». Она тоже производит «странное впечатление» – «думаю, – говорит оратор, – что нельзя покрыть все небо».

Он приводит еще одну цитату из романа: «Новиков хочет рассказать Жене, что получил задание формировать танковый корпус».

После этих слов оратор восклицает: «Но ведь это военная тайна!» И вообще считает, что у полковника Новикова «пораженческая концепция». А «Даренский – на всем протяжении показа автора выглядит как настоящий недолеченный шизофреник».

Дело не в том, что Гарнич «анализирует» роман на том уровне, какой у него был. Но страшно участие армии в разгроме литературы, который я наблюдала на всех периодах ее истории. И эта победа над Гроссманом не на поле боя, а в тесных комнатах журнала «Новый мир».

В конце своей речи Гарнич произносит:

«Я знаю Гроссмана как очень талантливого человека, он должен пересмотреть и исправить…»

Коротко и ясно!

Именно этим выступлением определился характер обсуждения, его уровень.

Затем выступает генерал-майор Мусьяков.

Он не согласен с генералом Гарничем, он не видит в романе штабоедства. Но «вообще штабы показаны плохо», – добавляет он.

«Товарищ Гроссман не совсем вник…» «Многое здесь спорно», – говорит он, хотя признается, что роман «прочитал два раза и еле связал концы с концами», «еле разобрался что к чему…»

Главный его вывод:

«…это кирпич в здании советской литературы. Пока это еще сыроватый кирпич, может быть еще не обожженный полностью, может быть еще розовый, не дошедший до кондиции. Пока еще закладывать такой кирпич в здание я бы не рискнул. С ним надо еще много работать, прокалить надо с помощью критики и с помощью автора».

Эта страшная, по-своему образная картина прокаливания и обжигания романа Гроссмана, доведения его до кондиций, конечно, была мало переносима для ушей Гроссмана.

Сейчас уста его заперты на замок. И Гроссман отодвигается все дальше от Твардовского. И в их немом поединке заложен будущий неминуемый взрыв.

Слово берет генерал-майор Жемайтис.

«Если товарищ Гроссман, – говорит он, – поставит задачу написать подобный труд, как „Война и мир“, он с такой задачей справится. Он показывает замечательную историческую битву, которая войдет в века. Эта битва требует подобного освещения».

Он развивает это положение: «Поражает исключительно умелая постановка военных вопросов. Такой безграмотной постановки военного дела, военных эпизодов мы не видим, как во многих других литературных произведениях… Все военные эпизоды исключительно яркие, поучительные и правдоподобные. Чувствуется, что так воевали и так погибали. В этом большая ценность работы товарища Гроссмана».

Разговор ведется, конечно, на другом уровне. Жемайтис излагает собственные соображения о характере Сталинградской битвы – «в мировом масштабе», как он говорит, и о стратегических ошибках противника.

Но эти соображения важны для него не сами по себе, а для того, чтобы сказать о недостатках, «слабостях» (по его словам) – «с точки зрения постановки всего этого огромного вопроса сталинского военного искусства».

И тут, по его мнению, «нужно предъявить автору» «ряд моментов».

Главное его обвинение: «В борьбе за город Сталинград за весь этот период, который показывает автор, делается большое упущение, что он не показывает полностью роль товарища Сталина. Остальные стороны войны очень неплохо изложены».

Но бубенновский накал обсуждения становится горячей. И кто-то привел в «Новый мир» Ивана Арамилева. Как он попал сюда?

Итак, второй раз за десять дней слово берет Иван Андреевич Арамилев.

Скажу, прежде всего, что за десять дней он заметно окреп.

«Какие требования мы обязаны предъявить Гроссману?» – спрашивает он, вспоминая «тост товарища Сталина» после окончания войны – «За здоровье русского народа, как ведущей нации».

И после этого формулирует «требование»: «В эпопее должен быть представлен русский народ».

Он заявляет, что Вавилов не может выражать русский народ… Почему – он объяснить не может. Академик Чепыжин – еще хуже.

А Штрум… Он произносит это имя, по самому звучанию своему обнажающее весь комплекс преступного замысла Гроссмана.

«Главная роль – это Штрум, – восклицает Арамилев, – но Штрум не типичная фигура для такой роли… Штрум занимает непропорционально много места в романе. Он слишком много размышляет, слишком много говорит… Окружен такими же собеседниками…»

В рассуждениях Штрума Арамилев находит «метод провокации».

И дальше:

«Мы не Иваны, не помнящие родства… А в романе ни слова об этом нет… Большой идейный порок…»

Но это порок не главный.

А «главный порок» он формулирует так:

«Уничтожение еврейской нации не было главной программой фашизма. Когда Василий Семенович выдвигает еврейскую нацию на первый план, он снижает программу фашистов…»

И снова – второй раз – заявляет про Гроссмана:

«Он повторяет то, что писал о фашизме Фейхтвангер, который подходил к этому с сионистских позиций… И понятно, почему он сейчас в Америке. У него нет в этом разногласий с американскими фашистами. Но советскому писателю Гроссману нельзя было идти в этом вопросе по следам Фейхтвангера. Ему нужно было раскрыть фашизм не с позиций Фейхтвангера, а с позиций коммунизма, в духе указаний товарища Сталина… Штрум прикован к еврейской проблеме, его не заботит ни судьба советского народа в целом, ни судьба нашей страны… В эпопее о Сталинградской битве Штрума нельзя было ставить на первый план».

И в самом конце:

«Когда говоришь товарищам – поклонникам таланта Василия Гроссмана о том, что герои не удались, то выдвигается обыкновенно тезис – в романе и нет отдельных героев, а герои романа – весь народ, и в качестве такого коллективного героя выдвигается батальон Филяшкина».

Можно ли оспорить эту несомненную истину? Оказывается, можно. Таким путем: «Да, он героический, – восклицает Арамилев, – но чем кончил этот батальон? Он погиб до единого человека, – символ народа погиб!»

Так заканчивает Арамилев свою обвинительную речь – как на заседании военного трибунала. Надо же представить себе: не только народ убил, но и символ народа убил…

И я еще раз хочу напомнить, что в те дни слова, подобные этим, были равны топору и тюрьме. И каждую ночь из-за таких слов фабриковали дела и увозили людей. Это – воздух времени.

Провокатор Арамилев был притащен сюда, чтобы вывести Гроссмана, Твардовского и «Новый мир» на обстреливаемые рубежи. Но пока оба они слушают молча, немо. И по законам подлого времени они должны оказаться на разных полюсах…

Выступает полковник Маркин. Он считает, что «непоказ штаба портит любое художественное произведение», что Гроссман не запечатлел «мыслей советского командования».

Опять весь набор примитивных, тупых и штампованных слов. Грубое непонимание того, что такое искусство.

Например:

«Помимо показа работы штабов современной войны, ни одна из ее операций не может быть описана, если писатель не применил основных положений Сталинской военной науки. Если этого не делать, то автор неизбежно попадет в ложные условия».

Так почти все военные от упреков «по линии штабов» ведут свои обвинения к упрекам «по линии сталинского руководства войной». И это закономерно – поэтому закричали о «штабоедстве».

И далее:

«В отношении показа тыла» – «не найдены те яркие, обобщенные образы, которые бы показали облик советского народа… Также роль товарища Сталина очень слабо показана…»

«Помимо общевоенных недостатков», оратор хочет обратить внимание «и на внешний облик героев… Местами образы настолько грубо обтесаны, что просто нет никакого впечатления».

Что можно к этому добавить!

Слово берет Андрей Михайлович Турков – тогда еще очень молодой критик. С радостью переписываю я его слова, будто из последнего номера газеты «Известия».

В эти черные дни… Так важно запомнить все голоса.

Он встал на защиту романа и фактически вступил в спор со всеми, кто говорил до него.

Турков говорит:

«…Это ощущение могучей поднявшейся силы на защиту своего отечества, своей родины… Это роман хорошо передает…»

«Мне бы хотелось, говоря о положительных чертах романа, отметить очень хорошую психологическую характеристику людей».

Турков не может согласиться с тем, что «говорили здесь о битве на Сталинградском вокзале – это одни из самых прекрасных страниц романа».

Турков вступает в прямой и мужественный спор с Арамилевым – по всем линиям.

«Меня удивило замечание, которое сделал Арамилев, – говорит он, – его утверждение, что битва на вокзале превращается в странный символ, что народ встает, народ погибает. Это неверно. Битва на вокзале – проявление несгибаемого мужества народа. Это очевидно. Это страшная вещь. Это место, где перемигиваются красный и зеленый фонарики, это передает обреченность людей и невероятную жестокость обстоятельств… И потом, когда поднимается фигура этого небритого солдата… И мы узнаем в нем Вавилова…»

Характеризуя роман и его героев, Турков говорит, что «мы узнаем в них историю нашего государства. Здесь даны самые разные слои… Автор поднял большие пласты нашего общества и сделал это очень интересно и очень своеобразно. Эта книга конфликтна в хорошем смысле».

Он продолжает:

«Нельзя упрекать автора, что он не изобразил всех отрезков Сталинградской эпопеи. Совершенно ясно, что главное действие романа Гроссмана – впереди…»

Турков с презрением и негодованием говорит о выступлении Арамилева и спорит с ним, прямо глядя ему в лицо. Его, как он выразился, «удивляет странное восприятие Арамилевым образа Штрума, который якобы заслонил всех героев».

Турков возмущен утверждением Арамилева, что «трактовка еврейского вопроса заслонила всю трактовку фашизма в романе Гроссмана».

Чувствуется, что, отвечая, он поднимает голос:

«Разрушение Сталинграда – это разве не раскрытие фашизма? – спрашивает он. – Изображение фашистской армии в Сталинграде – как можно игнорировать? Мне кажется, что это немножко узкий взгляд».

Очень важен этот анализ Туркова – прямо из раскаленных печей времени, тех даже секунд. И вечный для всех времен.

Потом выступает полковник Крутиков и возвращает опять только что напечатанный роман «За правое дело» к стадии первичных обработок. Его интересует «одна сторона дела – это мировоззрение советских героев». И поясняет: «А здесь пока есть еще очень скользкие вещи».

Примером «скользкости» для Крутикова является «философия этого большого ученого Чепыжина…»

«В романе не видишь характеристики советского человека, у которого весь духовный мир изменился. И в этом отношении возникает целый ряд вопросов…»

И слова Гроссмана о том, что люди шли на фронт «не потому, что верили в скорую победу, а именно потому, что чувствовали глубину народной беды», – эти прекрасные слова вызывают критику полковника Крутикова по линии «того же самого советского патриотизма».

А вывод один:

«…Это беспартийная, можно сказать, постановка, – говорит он. – Ведь и гитлеровцы тоже учили своих солдат в казармах войны. Почему же разные результаты!»

С места ему в этот момент кто-то крикнул:

«Лозунг „всё для фронта, всё для победы“ – это тоже беспартийный лозунг?»

Выступает генерал-майор Вершигора, Петр Петрович, до войны – кинорежиссер, ставший на войне генералом. Его книга «Люди с чистой совестью» посвящена партизанской войне, в которой он принимал участие – был командиром партизанского соединения Ковпака.

Начинает он так:

«Самые страшные враги исторической литературы – это очевидцы исторических событий. Редко кто сумеет подняться от субъективного до исторического».

И высоко оценивает роль писателя, который умеет «средствами художественного анализа создать такое полотно, чтобы люди говорили: да, это было почти так, как я видел».

Вершигора приводит свидетельства очевидцев войны, которые говорят, что картина войны у Гроссмана «написана, как с натуры, написана хорошо, правильно, ярко… Кроме того, даже в народе говорят, а к народу надо прислушиваться с умом, народ говорит: как воевали, все написано правильно…»

В те годы говорили, что Вершигора защитил Гроссмана на этом заседании.

И все-таки роман Гроссмана и в его руках ломался и трещал.

Вот главная мысль Вершигоры, громко заявленная им:

«…Хотим мы или не хотим, а чаще не хотим, но жизнь заставляет это делать, – мы возвращаемся к литературе документальной».

И с этих позиций он находит, что «роман „За правое дело“ выразителен и своими победами и своими поражениями».

Что же не нравится Вершигоре?

«…То, что идет от лукавого, где идет философия истории…»

Гроссман должен писать историческую хронику, считает Вершигора. Он объясняет:

«…Сама плоть художественного творчества заставит писателя выбросить все свои философские рассуждения, иначе он потерпит настоящий крах… Он должен пойти на честную историческую хронику…»

И сам добавляет:

«Насколько мы знаем Гроссмана, – он по этому пути не пойдет». Но это не смущает Вершигору, он продолжает горячо отстаивать свою идею, дает много советов – как начинать, как продолжать… И снова повторяет:

«Ведь того субъективного, что видел Гроссман, пройдя все дороги и окопы Сталинграда, побывав под бомбами и ложась в кюветы, – ведь этого еще мало, чтобы создать эпопею».

И в конце от писательских советов Вершигора переходит к генеральским:

«…Дело, которое делает Гроссман, это не личное его дело, даже не дело редакции „Нового мира“, даже не дело Союза советских писателей, это дело нашей армии, это дело военных академий… Поэтому наша критика должна быть твердой, благожелательной… Писателю Гроссману мы должны предъявить жесткие требования. От философии он должен избавиться. Эти мысли его надуманны, выбросьте их из головы, они Вам мешают, они связывают по рукам… Прислушайтесь к моему совету, пишите настоящую хронику о Сталинграде еще в двух томах…»

На горячем призыве выбросить мысли заканчивается его, на мой взгляд, вполне искренняя речь. Он понимал, что без мыслей Гроссману будет легче жить на этой земле.

Твардовский дает слово Алексею Суркову. Как руководителю Союза писателей, специально приглашенному на собрание.

Фадеев был главным секретарем, а Симонов и Сурков – секретарями. В целом они как Секретариат одобрили роман после его появления в «Новом мире». И утвердили решение секции прозы о выдвижении на Сталинскую премию.

К этому времени они, конечно, знают, что все их замыслы провалились. И странное это обсуждение идет, по существу, под руководством не только Твардовского, но и Суркова.

Сурков много в своей жизни выступал, принимал участие… Особенный, витиевато-закрученный стиль его речей принес ему прозвище «гиена в сиропе».

Но надо помнить, что суровско-арамилевское направление претило ему и было глубоко чуждо.

Сейчас, в трудный час, он тоже делает сложные повороты. Сначала он рассказывает, что «только сегодня утром закончил второе чтение книги…»

Потом откровенно и цинично признается:

«Я могу и из евангелия сделать материалистическую книжку – в одном месте не дочитать, в другом – перечитать, в третьем выложить свои субъективные ощущения».

Но Сурков считает, что к роману Гроссмана так подходить нельзя. Если послушать всех, кто говорил, то «по сумме цитат», как определяет Сурков, «книжку надо выбросить, книжечка порочная во всех своих мировоззренческих основах».

И Сурков даже очень определенно говорит:

«Но на деле положение немного не такое… Книга Гроссмана – это литература в собственном смысле этого слова».

Речь его сбивчива, и тут же идут «соображения» и «претензии».

Сурков вдруг восклицает:

«К умному выступлению Арамилева надо прислушаться. Он копнул сильно в некоторых местах…»

А чуть ниже заявляет, что «не совсем с ним согласен», с Арамилевым:

«Нельзя сказать, что вся философия фашизма и вся роль фашизма обрисована тем, что он евреев преследует. Это была бы некоторая натяжка, так сказать».

Но называет «чудовищной философской белибердой» то, что говорит академик Чепыжин. «Самое слабое место, – добавляет он. – Это историко-философская концепция вещи, она эклектична и неясна».

Сурков пытается доказать свою мысль анализом «завиральных идей» народной войны у Льва Николаевича Толстого. Но ничего не получается у него.

Обращаясь к сидящему здесь Гроссману, Сурков говорит:

«Сталинградскую битву у вас в романе я не прочитал так, как хотелось бы прочитать, Василий Семенович. Вы очень много отступлений делаете в романе… Вы очень долго размышляете, хотя можно обойтись без этого очень часто».

Призыв не думать – сквозная тема обсуждения.

Я все время представляла себе, чтó чувствовал Гроссман, когда сидел и слушал…

По маленькой реплике Твардовского, которую я приведу сейчас, можно себе представить, что Гроссман больше не мог и не хотел слушать эти речи. И между ними возник спор.

После чего Твардовский сказал:

«Возникают некоторые затруднения. Василия Семеновича вызывают очень срочно в высокие инстанции. Поэтому мы должны ему предоставить сейчас слово.

В отсутствие авторами думаю, активность обсуждения значительно теряется. Как тут поступить – затруднительно. Сейчас мы должны выслушать товарища Гроссмана, а тогда подведем итоги».

Хочу напомнить и подчеркнуть, что это единственная речь Гроссмана за время травли, под грохот адских машин.

Гроссман:

«Я прошу меня извинить, но мне нужно точно вовремя выехать.

Я начну с традиционных слов о том, что я признателен товарищам, которые сделали критические замечания, а также замечания общего порядка. Все это для автора нужно и важно и представляет для него тот материал, который им используется.

Конечно, нельзя себе представить, что критика непосредственно, сразу осуществляется на измененных страницах книги.

Эта критика, которая дается по книге, более сложная, но она доходит и приходит, и это всегда важно, и я за это весьма признателен.

Я хотел сказать несколько слов о своей настоящей работе. Я в настоящее время нахожусь в разгаре работы над второй книгой романа. Вторая книга романа посвящена также Сталинграду. Товарищ Жемайтис интересовался, какие события будут описаны. Очень много места уделяется оборонным боям, в частности боям на заводах. Я показал в меру моих сил людей и соединения, которые боролись за заводы на „Октябре“, на тракторном и на баррикадах.

Там же действует и часть моих героев. Опасение по поводу смерти Вавилова, что это не даст автору возможности продолжать линию, которую он начал в первой книге, неверно, мне кажется, потому, что в моей работе я вижу тех людей, на которых я опираюсь. Это и солдаты, и сержанты, и офицеры. Там же действует и Крымов.