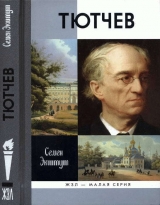

Текст книги "Тютчев: Тайный советник и камергер"

Автор книги: Семен Экштут

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)

Эрнестина Федоровна с детьми обосновалась в Франконвиле, в долине Мюнмора, поселившись в уединенном маленьком домике, некогда принадлежавшем ее матери. Тютчев остался в Париже и изредка навещал жену и детей. В свою очередь, и Эрнестина Федоровна время от времени приезжала в Париж повидаться с мужем. Назвать эти отношения доброжелательными и родственными можно, но не более того. Эрнестина Федоровна была в восторге от своего путешествия, однако скучающий вид Федора Ивановича несколько отравлял ей удовольствие. Чрезвычайный посланник во Франции Николай Дмитриевич Киселев в канун Восточной войны был обременен многочисленными делами и просто физически не имел возможности проявить гостеприимство в отношении своего соотечественника. Только две петербургские дамы были внимательны и любезны с Тютчевым. Так что в Париже Федор Иванович был лишен привычного общества, что особенно остро заставляло его чувствовать свою неприкаянность. «Один папа скучает, но ведь папа не скучающий – это уже не папа»{228}.

У Тютчева были серьезные основания скучать. Он предвидел, что разраставшийся конфликт между Российской империей и Оттоманской Портой, возникший весной 1853 года, является лишь «началом событий столь важных и столь роковых, что никому из живущих ныне не охватить умом ни значения их, ни размаха…»{229}. Эти предвидения оставались гласом вопиющего в пустыне. В великосветском обществе царила феноменальная беспечность, и Париж ничем не отличался от Петербурга. События развивались стремительно. 4/16 октября 1853 года турецкий султан, подстрекаемый правительствами Англии и Франции, чья соединенная эскадра вошла к этому времени в пролив Дарданеллы, объявил войну России. Первоначально боевые действия велись только на Дунае и в Закавказье и были ознаменованы победами русского оружия, которые, по словам Тютчева из письма жене, не соответствовали, однако, «дряблости политического управления»{230}. 18/30 ноября эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала Нахимова в Синопском сражении уничтожила турецкий флот Осман-паши. Турки потеряли 13 кораблей с 476 орудиями (7 фрегатов, 2 корвета и 4 парохода), четыре тысячи человек убитыми и утонувшими и 200 человек пленными. На следующий день при деревне Башкадыкларе (на Кавказе) генерал князь Бебутов нанес поражение турецкому корпусу, урон неприятеля составил около шести тысяч человек. Казалось, что скоро сбудется давнее пророчество Тютчева:

Вставай же, Русь! Уж близок час!

Вставай Христовой службы ради!

Уж не пора ль, перекрестясь,

Ударить в колокол в Царьграде?{231}

Прозаическая действительность внесла свои коррективы. Геополитические интересы Российской империи столкнулись с интересами других государств Западной Европы. Две великие державы, Англия и Франция, резонно опасаясь усиления позиций России на Ближнем Востоке, заключили соглашение о совместных действиях против нее. Кроме того, существовала реальная угроза вмешательства в войну против России других стран – Австрии, Пруссии и Швеции. 23 декабря 1853 года/4 января 1854 года англо-французский флот вошел в Черное море. 9/21 февраля 1854 года Россия объявила о разрыве дипломатических отношений с Англией и Францией, после чего Тютчев предсказал неизбежность войны. Прогноз Тютчева сбылся через три недели: Англия и Франция объявили войну России. Сражения велись на нескольких театрах военных действий: на Черном, Балтийском и Белом морях, а также на Дальнем Востоке. Основные боевые действия развернулись в Крыму, что и дало повод назвать всю войну Крымской. 2/14 сентября 1854 года флот союзников начал высадку войск под Евпаторией. Выяснилось качественное превосходство их вооружения: паровых кораблей над парусными, нарезных ружей против гладкоствольных. Союзники могли наносить существенный урон русским войскам, не подвергая себя смертельной опасности. Оставалось только чрезмерно уповать на «русского Бога». Тютчев заметил: «Надо сознаться, что должность русского Бога не синекура»{232}. Вскоре после своей успешной высадки в Крыму союзники одержали несколько побед и осадили Севастополь. Началась 349-дневная героическая оборона Севастополя.

За это время неприятель шесть раз подвергал город бомбардировкам, причем во время последней, шестой, бомбардировки 24—26 августа 1855 года защитники города теряли по две-три тысячи человек в день. 27 августа начался последний штурм Севастополя. Французам удалось захватить Малахов курган – ключевую позицию русской обороны и господствующую над городом высоту. В седьмом часу вечера русские войска фактически сдали Севастополь: оставили Южную сторону города и заняли оборону на Северной стороне. Союзники торжествовали победу. На Тютчева давно ожидаемая, но от этого не менее страшная весть о севастопольской катастрофе произвела «подавляющее и ошеломляющее впечатление»{233}. К концу года боевые действия практически прекратились и начались переговоры о мире. 18/30 марта 1856 года был подписан Парижский мирный договор. Российская империя вынуждена была отказаться от своих недавних притязаний на покровительство православных подданных Порты и согласиться на нейтрализацию Черного моря. Имперскому престижу был нанесен чудовищный урон: России было запрещено иметь военно-морской флот и базы на Черном море. Впервые за долгие годы была нарушена территориальная целостность Империи: Южная часть Бессарабии с устьем Дуная была отторгнута от России.

* * *

Между тем частная жизнь нашего героя шла своим чередом. Хотя семейная драма Тютчевых несколько потеряла свою остроту и невольно отошла на второй план на фоне трагических событий Крымской войны, она была далека от завершения и все эти годы продолжала развиваться по своим собственным законам.

Камергер Тютчев 9/21 сентября 1853 года возвратился в Петербург, а его жена с двумя детьми осталась за границей и переехала к брату в Мюнхен. Она объясняла это соображениями экономии. Эрнестина Федоровна деловито подсчитала, что возвращение в Петербург накануне долгой северной зимы и зимнее пребывание в столице приведут к непомерным тратам и необходимости вновь вернуться в Овстуг. С одной стороны, Федор Иванович не желал считаться с этой прозой жизни и не хотел новой продолжительной разлуки, с другой – чувствовал свою вину перед женой. В результате им овладели гнетущая скука и безнадежная печаль. «Папа находится в таком унынии и так раздражен, что мне трудно описать тебе его состояние. Он бродит, как неприкаянный, и, кроме вопроса о возможности возвращения мама, его ничто не занимает»{234}.

Эрнестина Федоровна обуздала свое желание повидать мужа и твердо решила остаться на зиму за границей: экономическая целесообразность одержала победу над эмоциями. Это решение могло привести к весьма вероятным необратимым последствиям. Тютчев настолько сильно тревожился о том, что жена может не вернуться в Россию, что даже забыл на время о Восточном вопросе. Он не знал об одном обстоятельстве. Анна и Эрнестина Федоровна пришли к выводу, что всей семье Тютчевых было бы очень хорошо провести несколько лет за границей, и разработали совместный план достижения этой цели. Вот почему госпожа Тютчева, решившая дожидаться мужа в Германии, не торопилась с возвращением в пределы Российской империи. Она не хотела навсегда покидать Россию и увозить с собой мужа, но была убеждена, как писала Анне Тютчевой, что «в силу тысячи разных причин ему необходимо порвать с некоторыми дурными привычками, возникшими в Петербурге, и я не вижу для этого иного средства, как удалить его оттуда – удалить на несколько лет»{235}. Эрнестина Федоровна умоляла падчерицу добиться для Федора Ивановича такого места, которое позволило бы ему провести с семьей два-три года за границей. Прочные позиции фрейлины Тютчевой при малом и большом дворах позволяли надеяться на успех этого предприятия.

План не удалось осуществить. Эрнестина Федоровна пробыла за границей одиннадцать месяцев и 11/23 мая 1854 года возвратилась в Петербург. Федор Иванович приготовил ей маленькую квартирку, а сам намеревался поселиться в отеле. Анна увидела, что мачехе в этой квартирке будет чрезвычайно неудобно, и решила убедить ее сократить пребывание в Петербурге до пределов строгой необходимости, а затем вновь отправиться в деревню. 31 мая Эрнестина Федоровна покинула столицу и выехала в Овстуг.

* * *

Днем ранее петербургский цензор В. Бекетов дал разрешение на издание «Стихотворений Ф. Тютчева», и в июне 1854 года небольшая книжечка в 1/16 долю листа вышла в свет{236}.[23]23

В приложении к мартовскому номеру журнала «Современник» за 1854 год было опубликовано 92 стихотворения Тютчева, которые имели самостоятельную пагинацию страниц и были снабжены титулом и оглавлением. В приложении к майскому номеру «Современника» было на-печатано еще 19 стихотворений. Эти две поэтические подборки (за исключением одного стихотворения) и были воспроизведены в первой книге Тютчева. Из книги по цензурным причинам пришлось исключить стихотворение «Пророчество» («Не гул молвы прошел в народе…»; в журнале опубликовано без заглавия). Журнальная публикация этого стихотворения в третьем номере «Современника» вызвала большой резонанс в обществе и неудовольствие государя. Николай I зачеркнул две последние строчки: «Пади пред ним, о царь России, / И встань, как всеславянский царь» и на полях собственноручно наложил резолюцию: «Подобные фразы не допускать». О высочайшей воле было сообщено министру народного просвещения, государственному канцлеру и шефу жандармов. Соответствующие бумаги были посланы им из канцелярии Военного министерства с грифом «конфиденциально». Автор стихотворения не пострадал. Сенсация, произведенная «Пророчеством», не могла не заглушить в восприятии читателей впечатление от искренних лирических признаний «Денисьевского цикла». «Блаженство и безнадежность» последней любви великого русского поэта не были замечены на фоне бурных военно-политических событий весны и лета 1854 года.

[Закрыть] В этот первый прижизненный сборник поэта вошло 111 стихотворений, среди них были напечатаны и те, в которых автор откровенно поведал читающей публике о всех перипетиях своего романа с Лелей.

Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность…

О ты, последняя любовь!

Ты и блаженство, и безнадежность{237}.

Стихотворение «Последняя любовь» стало фактом русской поэзии. Мы не знаем, как современники поэта отнеслись к этим признаниям: соотнесли ли они тексты первых стихотворений «Денисьевского цикла» с реалиями частной жизни автора или скромно воздержались от бытовых коннотаций и комментариев. Не ведаем мы и о реакции родных и близких Тютчева. Остается лишь гадать, с каким чувством они должны были читать поэтическую исповедь своего отца и мужа. Сам Федор Иванович не принимал никакого участия ни в издании собственных произведений, ни в их последующей судьбе. В его письмах этого времени много поэтических пророчеств и прозаических светских сплетен, но ничего не сказано о собственной книге. Автор ухитрился не обмолвиться о ней ни единым словом{238}. По-настоящему его волновали лишь Восточный вопрос и затянувшаяся разлука с Нести. Впрочем, эта длительная разлука имела благотворные последствия для судеб русской культуры: Тютчев регулярно писал жене обстоятельные письма, сохранившие для нас его непосредственное восприятие важнейших исторических событий в их незавершенности.

* * *

24 февраля/8 марта 1854 года. «Я был одним из самых первых, видевших приближение и рост этого страшного кризиса, – и теперь, когда он наступил и готовится охватить весь мир, чтобы перемолоть и преобразовать его, я не могу представить себе, что все это происходит на самом деле и что мы все без исключения не являемся жертвой некой ужасной галлюцинации. Ибо – больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти. И вызвано это столкновение не одним скаредным эгоизмом Англии, не низкой гнусностью Франции, воплотившейся в авантюристе, и даже не немцами, а чем-то более общим и роковым. Это – вечный антагонизм между тем, что, за неимением других выражений, приходится называть: Запад и Восток. – Теперь, если бы Запад был единым, мы, я полагаю, погибли бы. Но их два: Красный и тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали его у Красного – и вот мы на краю пропасти. И теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь».

9 июня 1854 года. «Знаешь ли ты, что мы накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало-постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка, что мы, одним словом, накануне капитуляции?»

23 июля 1854 года. «Если бы я не был так нищ, с каким <наслаждением> я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего кретинизма. Что за отродье, великий Боже, и вот за какие-то гроши приходится терпеть, чтобы тебя распекали и пробирали подобные типы!»

27 июля 1854 года. «Я никогда не обманывался насчет беспримерной посредственности этих людей, но самая эта посредственность меня и ободряла. Я глупо надеялся, что Бог, которому я приписывал мои личные предпочтения, не допустит, чтобы эти люди были серьезно подвергнуты испытанию. Он допустил это, и теперь, несмотря на огромное значение вопроса, невозможно присутствовать без отвращения при зрелище, происходящем перед глазами. Это война кретинов с негодяями. <…>

И, однако, вопреки и наперекор тому, что происходит и метется в тайниках наших душ, банальная жизнь, жизнь внешняя идет своим чередом».

18 августа 1854 года. «Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения, как заживо погребенный, который внезапно приходит в себя. Но, к несчастью, мне даже не надо приходить в себя, ибо более пятнадцати лет я постоянно предчувствовал эту страшную катастрофу, – к ней неизбежно должны были привести вся эта глупость и все это недомыслие».

30 ноября 1854 года. «Понимают ли, что сбились с пути, ибо завязли. Но где началось уклонение? с каких пор? как вернуться на правильный путь? и где он, каков он, этот правильный путь, – вот, конечно, чего эти люди не в силах угадать. Да иначе и не может быть. Тот род цивилизации, который привили этой несчастной стране, роковым образом привел к двум последствиям: извращению инстинктов и притуплению или уничтожению рассудка. Повторяю, это относится лишь к накипи русского общества, которая мнит себя цивилизованной, – ибо жизнь народная, жизнь историческая еще не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. Пока для меня ясно, что мы еще на пороге разочарований и унижений всякого рода».

21 мая 1855 года. «Одним словом, несмотря на истинные чудеса храбрости, самопожертвования и т. д., нас оттесняют, и даже в будущем трудно предвидеть какой-нибудь счастливый оборот. Совсем напротив. По-видимому, то же недомыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, оказалось и на нашем военном управлении, да и не могло быть иначе. Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь пределы и ограничения – ничто не было пощажено, все подверглось явному давлению, всё и все отупели».

17 сентября 1855 года. «Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека (Николая I. – С. Э.), который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. <…> Это безрассудство так велико и предполагает такое ослепление, что невозможно видеть в нем заблуждение и помрачение ума одного человека и делать его одного ответственным за подобное безумие. Нет, конечно, его ошибка была роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России, – и именно потому, что это отклонение началось в столь отдаленном прошлом и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями».

* * *

Восточная война была всего лишь первым шагом по пути практической реализации тютчевских историософских построений. Грядущие последствия этого шага нельзя было рационально просчитать, но можно было интуитивно предвидеть. В начале войны Тютчев как политический мыслитель радовался предстоящему завоеванию Царьграда, но как поэт уже тогда предчувствовал грядущие бедствия. Философские и политические идеи поэта всегда отличались эстетической завершенностью. Именно в этом заключалась их ахиллесова пята, ибо эстетическая завершенность оправдана самим фактом своего существования, она не нуждается в практическом воплощении и не предполагает его. Художественная самодостаточность теоретических построений плохо уживается с изменчивыми нуждами практической политики и прагматическими требованиями грубой реальности. Идея, платя дань наличному бытию, безвозвратно утрачивает свою самодостаточность и завершенность. Практика – это не только критерий истины, но и непримиримый враг любой теории, претендующей на художественное совершенство и абсолютную завершенность, пусть даже эстетическую. Когда Тютчев возмущался беспечностью, равнодушием и косностью умов своих современников, известная доля этого возмущения была порождена чувством досады на невозможность приложить критерий художественного совершенства к сфере практической политики. Практика всегда является критерием истины, но художественное совершенство никогда не может быть критерием практики.

Трагедия Крымской войны продемонстрировала практическую несостоятельность Российской империи воплотить в жизнь идею всемирной христианской монархии и создать «Великую Греко-Российскую Восточную Державу». Некогда Тютчев уповал не только на физическую мощь самодержавия, но и его нравственное превосходство над «гнилым» Западом. Именно в этом нравственном превосходстве еще в 1848 году, в разгар западноевропейских революций, он видел залог грядущего торжества России – торжества порядка над хаосом. Поражение Российской империи в кровопролитной войне не стало трагедией политического мыслителя. Идея оказалась мифом – и Тютчеву пришлось примириться с печальной судьбой своего идеала в сфере практической политики. Однако это печальное для политического мыслителя обстоятельство не привело ни к его духовному кризису, ни к смене им ориентиров и никак не сказалось на склонности поэта к мифотворчеству.

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья -

Он всё в себе мирил и совмещал{239}.

Так поэт Тютчев написал о поэте Жуковском. Однако эти строфы, с известными оговорками, могут быть адресованы и их автору В его обыденной жизни и его судьбе легко найти и ложь, и раздвоенье, но поэту, хотя и не без борьбы, удавалось их мирить и совмещать. «Он представляется мне одним из тех недоступных нашему пониманию духов, что исполнены разума, проницательности и огня, однако лишены души, хотя и с материей не имеют ничего общего. Он совершенно вне всяких законов и общепринятых правил! Он поражает воображение, но есть в нем что-то жуткое, тревожное»{240}. В своем мировоззрении, как и в своей частной жизни, Тютчев по-прежнему весь был «воплощенный парадокс»{241}.

Восемнадцатого февраля 1855 года скончался император Николай I. Когда Федору Ивановичу сообщили об этом, то он со свойственной ему яркостью речи сказал: «Как будто вам объявили, что умер Бог»{242}. Он прекрасно понимал, что вместе с этим человеком в прошлое уходит целая эпоха, и уже в начале апреля пустил в оборот крылатое слово «оттепель»{243},[24]24

После выхода в свет повести И. Г. Эренбурга «Оттепель» (1954-1956) это слово облетит весь мир и станет не только распространенным обозначением периода советской истории, наступившего после смерти Сталина (1953), но и обретет иной, философский, смысл. Оттепель – это метафора любого начального момента времени некоторых долгожданных перемен в социальной и культурной жизни, связанных с ослаблением жестокого политического режима предшествующих лет. Автор повести был прекрасно осведомлен, кто именно и при каких обстоятельствах впервые дал этой метафоре права гражданства: реминисценции тютчевских образов неоднократно встречаются в лирике Эренбурга, который очень хорошо знал наследие поэта. И современники Тютчева, и современники Эренбурга не были склонны к самообольщению, ибо понимали: оттепель – это тепло среди зимних морозов; оттепель – это явление временное, она непродолжительна и легко обратима вспять. За оттепелью может последовать не только весна, но и более сильные, чем прежде, морозы. Отечественная история несколько раз подтверждала справедливость подобных опасений.

[Закрыть] благополучно пережившее своего создателя, спустя столетие дошедшее до нашего времени и после смерти Сталина ставшее нарицательным. Пройдет несколько месяцев, и Тютчев под непосредственным впечатлением от севастопольской катастрофы напишет эпиграмму-эпитафию покойному самодержцу:

Не Богу ты служил и не России,

Служил лишь суете своей,

И все дела твои, и добрые и злые, -

Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:

Ты был не царь, а лицедей{244}.

Многое справедливо в этих горьких словах. Но не будем забывать о том, что Тютчев, осуждавший государя за лицедейство и призрачные политические цели, сам был заинтересованным зрителем тех событий, которые происходили на театральных подмостках Истории, и в своих меморандумах на высочайшее имя пытался довести до сведения царя собственные химерические идеи. Впоследствии Анна Тютчева назовет Николая I «Дон-Кихотом самодержавия, Дон-Кихотом страшным и зловредным»{245}и забудет о том, что ее собственный отец несколько раз порывался побудить императора одни пустые призраки заменить другими.

На престол взошел император Александр II – и Анна Тютчева из фрейлины цесаревны Марии Александровны превратилась во фрейлину царствующей императрицы и стала весьма влиятельной особой. Император и императрица осыпали ее милостями. С любимицей государыни был вынужден считаться даже опытный царедворец канцлер граф Нессельроде. У камергера Тютчева вновь появился шанс сделать скачок по службе.

В августе 1855 года вечный фрондер и оппозиционер князь Петр Андреевич Вяземский был назначен товарищем (заместителем) министра народного просвещения. Карл Пфеффель, узнав из газет об этом назначении, написал сестре Эрнестине Федоровне, что, по его мнению, ее муж, как человек более сведущий, имеет гораздо больше прав на эту должность. Эрнестина Федоровна уже хорошо усвоила особенности чинопроизводства в России и, вероятно, лишь посмеялась над аргументацией брата. Оставалось уповать лишь на счастливый случай. Случай представился.

В конце 1855 года освободилось место попечителя Московского университета. Это была весьма завидная и хорошо оплачиваемая должность, кроме того, попечителю полагалась казенная квартира. Жизнь в Москве была значительно дешевле, чем в Петербурге. Эрнестина Федоровна, для которой столичная жизнь давно уже стала невыносимой, хотела поселиться в Первопрестольной и прервать затянувшуюся связь мужа с Денисьевой. И тогда фрейлина Тютчева начала ходатайствовать о том, чтобы место попечителя досталось ее отцу. Она очень много хлопотала перед новым товарищем министра народного просвещения князем Вяземским, давним приятелем отца, и императрицей Марией Александровной. Последовал ответ, который ясно свидетельствовал о социальной репутации статского советника Тютчева у власть предержащих. «Мне сказали, что с точки зрения интеллектуальной папа был бы на месте в этой должности, однако существуют еще стороны материальная и финансовая, которыми нужно будет управлять, а вот с этим, полагают, он вряд ли сможет справиться. На это я уж не знала что ответить, ибо слишком хорошо знаю папа, чтобы на него полагаться в этом отношении»{246}.

Отлично осознававшая свое возросшее влияние при дворе и свою ответственность за будущее родителей, фрейлина Тютчева продолжала добиваться благоприятного исхода своей просьбы. «А если мы не добьемся места попечителя, то нет ли у вас в виду какого-либо другого, о котором я могла бы похлопотать? Сказать не могу, как я была бы счастлива снять с мели это семейство, похожее на увязнувшую телегу, которая не может сдвинуться с места. А главное, мне бы так хотелось, чтобы в этом семействе научились рассудительности и здравомыслию, чтобы не убивались из-за воображаемых огорчений и вкладывали больше сил в саму жизнь. Это небрежение собой кажется мне самой печальной вещью в мире»{247}.

Итоговый вывод фрейлины страдал излишней категоричностью. Эрнестина Федоровна была женщиной рассудительной. Став женой Федора Ивановича, она заплатила его долги и ряд лет содержала на свой счет большую семью, но она не передала мужу принадлежавшее лично ей солидное состояние и сохранила за собой право им распоряжаться. Эта здравомыслящая женщина, привыкшая к жизни в Овстуге, решила вложить собственные средства в недвижимость и приобрести в ставшем уже родным Брянском уезде имение с пятьюстами душами крестьян. Это приобретение почти в два раза увеличило земельные владения супругов в уезде. Отныне им принадлежало 1100 крепостных, что позволяло рассчитывать на годовой доход 12,5 тысячи рублей серебром или, как писала Эрнестина Федоровна брату, примерно «48 или 50 тысяч франков», причем от 20 до 24 тысяч франков в год должно было приносить новое имение. Прозаически подсчитав свои грядущие доходы, жена поэта сделала не очень утешительный вывод: средства позволили бы семье Тютчевых «благополучно просуществовать везде, кроме Петербурга, однако здесь этих денег далеко недостаточно»{248}. Однако Эрнестина Федоровна не теряла надежду на то, что Федор Иванович получит, наконец, хорошее назначение.

Власть понимала необходимость реформ, и ветер перемен набирал силу. Наиболее одиозные министры предшествующего царствования смещались Александром 11 с занимаемых должностей и увольнялись в отставку Смена сановников происходила постепенно: кое-кто из приближенных Николая I остался у власти и при новом императоре. Тютчев сказал, что эти сановники напоминают ему «волосы и ногти, которые продолжают расти на теле умерших после их погребения»{249}. Граф Нессельроде, в течение сорока лет стоявший во главе внешней политики Российской империи, не удержался на своем посту и 15/27 апреля 1856 года (как раз на Пасху!) получил отставку. Тютчев о своем бывшем патроне отозвался так: «Россия со своим народным характером, преданиями, потребностями, интересами представлялась ему какою-то отвлеченною величиной, <…> он имел о ней понятие как о “пятой великой державе”»{250}. Новым министром иностранных дел стал князь Александр Михайлович Горчаков, который давно уже был знаком с Федором Ивановичем, всегда был к нему расположен и готов оказать протекцию. Шеф жандармов впоследствии признался князю, что будущий министр долгие годы значился в проскрипционных списках III Отделения: «Князь Александр Горчаков не без способностей, но не любит Россию»{251}.

* * *

Пожалование новых чинов обычно приурочивалось к Пасхе, и 7/19 апреля 1857 года, в Светлый день, Тютчев был произведен в чин действительного статского советника (IV класс Табели о рангах соответствовал армейскому чину генерал-майора). Он по-прежнему оставался на должности старшего цензора и, как говорили в то время, цензировал иностранные газеты, то есть просматривал, чтобы одобрить или запретить их распространение в Российской империи. Однако Тютчев, получив этот исключительно высокий для занимаемой им должности чин, обрел новое качество. Отныне все нижестоящие чиновники должны были официально обращаться к нему «ваше превосходительство». Больше всех генеральскому рангу «Фединьки» радовалась жившая в Москве Екатерина Львовна Тютчева, мать Федора Ивановича.

Следовало заказать новый, соответствующий чину парадный мундир. Построить, как тогда говорили, мундир стоило 800 рублей. Это была огромная сумма, но выбора не было. (На эти деньги десять мелких чиновников, подобных Акакию Акакиевичу Башмачкину, могли бы обзавестись настоящей «подругой жизни» – шинелью «на толстой вате, на крепкой подкладке без износу»{252}. Напомню, что гоголевский герой шинель пошил за 80 рублей, а жалованья получал всего-навсего 400 рублей в год!) Прежний мундир давно уже потерял свой первоначальный вид от долгого употребления и небрежного обращения. В этом мундире Тютчев вызывал у близких «смешанное чувство нежности и печали»{253}.

Дорогой мундир не мог быть быстро пошит – портной потребовал трехнедельный срок. Пришлось смириться. Это какое-то время мешало Федору Ивановичу присутствовать на торжественных церемониях во дворце, где мундир был обязателен. Император Александр II, подобно усопшему родителю, был исключительно щепетилен, когда речь шла об униформе, да так, что даже почтенному генералу мог выразить свое неудовольствие, обнаружив малейший недочет. Впрочем, для Тютчева государь однажды сделал исключение из правил. Федор Иванович появился во дворце в сильно поношенном камергерском мундире, император заметил это, меланхолически посмотрел – и ничего не сказал. Однако наш герой понимал, что было бы неприлично вновь явиться во дворец в старом мундире, и острил по этому поводу: «Следственно, мне представляется случай закрепить в уме его величества императора впечатление юродивого, которое я на него произвел»{254}.

Представляться министру по случаю получения нового чина Тютчев поехал еще в старом мундире, ибо не принадлежал к тем честолюбцам, которые, предвкушая получение генеральского чина и не опасаясь сглазить, еще до официального пожалования заранее заказывали мундир портному. Итак, благодарить министра чиновник поехал в старом мундире, но князь Александр Михайлович был выше подобных условностей и любезно обошелся с поэтом. Прошло чуть более месяца, и 25 мая его превосходительство в письме жене так отозвался о его сиятельстве, своем новом патроне: «Он незаурядная натура и с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. Сливки у него на дне, молоко на поверхности»{255}.

Мундир, наконец, был готов. Действительный статский советник облачился в это произведение портновского искусства и отправился на придворное торжество в Царском Селе. О том, что же произошло дальше, мы можем узнать из его письма жене от 1 июня 1857 года. «А теперь, упомянув о Царском, перейду прямо к рассказу о появлении моего нового мундира во всем его девственном и непорочном блеске под великолепными потолками дворца Великой Императрицы. Да, в самом деле, эти чудные своды должны были благосклонно улыбнуться при этом блестящем явлении, которого им еще недоставало и которого они так долго ждали. Что же касается безмозглой толпы, двигавшейся вокруг меня, то я не очень уверен, что она заметила это чудесное появление»{256}.

* * *

В это время освобождалось множество весьма завидных должностей. Однако Эрнестина Федоровна пессимистически смотрела в будущее и полагала, что у ее мужа нет никаких служебных перспектив и что ему не суждено стать ни посланником, ни товарищем министра. Она понимала, что в этом виноват только один человек – сам Федор Иванович. «Его лень поистине ужасает. Он никогда ничего не пишет; он, можно сказать, ничего не делает, ибо цензурование газет – это дело, которое можно выполнять на скорую руку, затрачивая на него не более получаса в день, к тому из каждых двух недель он занимается этим только одну. Кн. Горчаков хотел бы, чтобы он писал статьи для газеты “Le Nord”, но муж мой уверяет, что мог бы говорить там только такие вещи, которые говорить нельзя, и, следовательно, воздерживается, а потому с этим министром иностранных дел у него не самые лучшие отношения, не лучшие, чем были прежде с графом Нессельроде. Надеяться на повышение по службе ему нечего; единственное, о чем можно мечтать, это чтобы у него не отняли занимаемую должность, как-никак приносящую ему 2400 рублей»{257}.

Этот пессимистический прогноз не оправдался. Князь Александр Михайлович Горчаков высоко ценил как поэтический талант, так и интеллект своего подчиненного и снисходительно относился к отсутствию у него служебного рвения. Министр предложил ему быть «редактором газеты или нечто в этом роде»{258}. Тютчев отказался, ибо предвидел неизбежные препятствия в своей будущей деятельности: неумолимые трудности были обусловлены наличием цензуры. Свои мысли о цензуре в России Федор Иванович изложил в специальной записке, завершенной в ноябре 1857 года. Записка, естественно на французском языке, была написана в виде личного письма князю Александру Михайловичу. Министр представил ее государю, автор ознакомил с ней своих друзей. Наступили новые времена, и слово «гласность» вошло во всеобщее употребление и получило права гражданства.