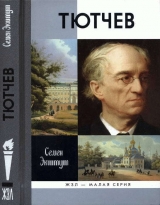

Текст книги "Тютчев: Тайный советник и камергер"

Автор книги: Семен Экштут

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)

…Каким бы беспорядочным, каким бы независимым ни казалось нынешнее европейское общественное мнение, по сути оно алчет лишь одного: чтобы нечто величественное покорило его своей воле. Говорю это со всей решительностью: главное и самое трудное для нас – поверить в собственные силы, дерзнуть признаться самим себе в грандиозности нашего предназначения, дерзнуть вполне принять на себя этот груз. Отыщем же в себе эту веру, эту отвагу. Осмелимся поднять наше истинное знамя над мешаниной мнений, раздирающих Европу, и смелость эта поможет нам отыскать помощников именно там, где до сей поры встречали мы одних лишь врагов. И тогда сбудется славное слово, сказанное при памятных обстоятельствах. Мы увидим, как те, кто до сего дня открыто нападали на Россию или втайне строили ей ковы, почтут за счастье и честь для себя принять ее сторону, повиноваться ей.

Главное заключалось в том, чтобы согласовать наши усилия, чтобы направить их все до единого к определенной цели, чтобы поставить различные мнения и тенденции на службу неизменным интересам России, сохраняя при этом за языком статей прямоту и силу, без коих невозможно потрясать умы.

Нечего и говорить о том, что речь не идет о повседневных мелочных пререканиях с иностранной прессой по поводу частностей, незначительных подробностей; истинно полезным было бы другое: завязать прочные отношения с какой-нибудь из наиболее уважаемых газет Германии, обрести радетелей почтенных, серьезных, заставляющих публику себя слушать и двинуться разными путями, но в некоем сообществе, к определенной цели.

Но при каких условиях можно усвоить этим отдельным и до какой-то степени независимым силам общее и спасительное направление?

При условии, что радом будет находиться человек умный, наделенный энергическим национальным чувством, глубоко преданный Императору и достаточно сведущий в делах печати и, следовательно, досконально знающий то поприще, на коем ему предстоит действовать.

Что же до расходов, необходимых для организации за границей русской печати, то они будут ничтожны сравнительно с ожидаемым результатом.

Если идея эта будет принята благосклонно, я почту за великое счастье сложить к стопам Императора все, что может дать и обещать человек: чистоту намерений и усердие абсолютной преданности»{160}.

* * *

Усердие было оценено царем в шесть тысяч рублей ассигнациями, пожалованных автору записки. Слишком мало для жизни в столице и слишком много за авторский лист. Так была оценена идеология, которую Тютчев предложил императору и самодержцу всероссийскому. В руках Николая I были практически безграничная власть и огромные ресурсы, людские и материальные, но в распоряжении государя не было системы идей и взглядов, в которых бы осознавались и оценивались отношения Российской империи к Западу. Поэт предлагал некое основание для всех будущих теоретических споров с Западом, настаивая на том, что спаянная единством Империя имеет несомненное нравственное преимущество пред кем бы то ни было.

Сейчас, спустя более чем полтора века после описываемых событий, мы прекрасно знаем, что преимущество оказалось иллюзорным. Прошедший XX век нас многому научил, выработав стойкую идиосинкразию к любым проявлениям тоталитаризма. У Федора Ивановича такого опыта не было. Было бы ошибкой оценивать тютчевские идеи по существу, разбирая их политическую, правовую, философскую, нравственную и религиозную обоснованность. Рискну предположить, что взгляды Тютчева прежде всего отличались ярко выраженным эстетизмом: они не были его символом веры, их внешняя форма подавляла содержание и обладала для автора ценностью сама по себе. Это была гирлянда поэтических метафор, притворившихся меморандумом.

Один из современников поэта 6 июля 1842 года, на следующий день после знакомства с Федором Ивановичем, записал в дневнике: Тютчев «имеет дар всеобъемлющего взгляда на вещи и чувствует всё своеобразное, человек тонкий, отзывчивый, любезный». После новой встречи формулируется итоговая характеристика – «превосходный человек самого свободного духа, умеющий охватить всё вокруг»{161}. Подобные слова в устах последовательного гегельянца, а именно таким был автор дневника, дорогого стоят и многое объясняют. Свободный дух русского поэта легко охватывал как сами отвлеченные геополитические идеи, так и то, что в них должно было понравиться августейшему читателю.

В этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Игра ума обладала для Федора Ивановича самодостаточной ценностью, что подметил граф Шереметев: «А между тем Тютчев, всегдашний поклонник красного словца, готов для него пожертвовать истиной, которая для него не всегда интересна»{162}. Вот почему один из его мюнхенских друзей даже оспаривал его способность иметь собственные убеждения и склонялся к мысли о том, что у поэта всегда было одно только «умствование»{163}. Князь Иван Гагарин подчеркивал: «Когда Тютчев писал газетные или журнальные статьи, он, очевидно, избегал говорить что-нибудь такое, что могло повредить ему в высшем кругу, и развивал преимущественно такие идеи, которые обладали свойством нравиться. Он даже был склонен думать, что все мнения содержат истину и что всякое мнение может быть защищено достаточно убедительными доводами. Предаваясь подобным упражнениям, он не насиловал в себе никаких убеждений»{164}.

Тютчевский меморандум написан профессиональным дипломатом и составлен так, чтобы власть предержащие остались довольны прочитанным. Автор был далек от мысли преподать урок царям. Как известно, в самом начале своего царствования император Николай I попросил только что освобожденного из ссылки Пушкина составить записку о недостатках частного и общественного воспитания. Это был своеобразный экзамен на лояльность, который великому поэту сдать не удалось. «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. <…> Несмотря на то, мне вымыли голову»{165}.

Шестнадцатого марта 1845 года коллежский советник Тютчев с высочайшего разрешения вновь был зачислен в штат Министерства иностранных дел, а 14 апреля ему возвратили звание камергера. Это был знак прощения и настоящий пасхальный подарок одновременно: на 15 апреля в этот год приходилось Светлое Христово Воскресение. Следовало заказать новый, шитый золотом придворный мундир, который стоил очень дорого и пробил бы серьезную брешь в семейном бюджете. Жалованья камергеру пока не полагалось, и он решил обойтись без нового придворного мундира. Практичная Эрнестина Федоровна была всецело на стороне мужа. «Я действительно нахожу все это камергерское оснащение слишком дорогим, а Теодор и слышать не хочет о расходе на такой предмет, который доставляет ему столь мало удовольствия»{166}. Коллежскому советнику следовало дождаться назначения на штатную должность, после чего он мог рассчитывать на жалованье. Ожидание могло растянуться на несколько месяцев.

Прошло чуть более месяца после возвращения Тютчева на службу, и начальство не сочло возможным отказать чиновнику в очередной просьбе: 20 мая Тютчев, согласно прошению, увольняется в четырехмесячный отпуск и едет с семьей в Москву{167}.

Накануне отъезда жена дипломата написала брату: «Сегодня утром я подвела итоги нашим расходам за 8 месяцев пребывания здесь – это ужасающая сумма, особенно когда подумаешь как скромно мы жили»{168}. Жили, подчеркнем это еще раз, в основном на средства Эрнестины Федоровны. Деньги, посылаемые стариками Тютчевыми, шли на обеспечение детей от первого брака.

Хотя на сей раз дипломат вернулся из отпуска вовремя, прошло еще несколько месяцев, прежде чем ему удалось получить штатную должность в центральном аппарате министерства. Эрнестина Федоровна горько жаловалась брату: «Так как мы хотим провести лето в России, есть надежда, что до нашего возвращения на Запад это пресловутое место, которое должно соответствовать интересам правительства, а вместе с тем и нашим собственным интересам, будет найдено. А пока, в ожидании этого события, мы живем на собственные средства, а потому мой пассив, и без того весьма значительный, все увеличивается»{169}.

Лишь 15 февраля 1846 года Федор Иванович был назначен чиновником особых поручений при государственном канцлере. В 1845 году граф Нессельроде получил этот редчайший чин I класса Табели о рангах, отныне среди простых смертных Петербурга ему не было равных: даже военный министр и министр двора были особами II класса, а равный ему по чину генерал-фельдмаршал Паскевич постоянно проживал в Варшаве. В атмосфере строжайшего чинопочитания, которая была в столице «империи фасадов», новый чин министра иностранных дел давал его обладателю совершенно исключительное положение среди первых лиц государства. Близость к графу Карлу Васильевичу и явное покровительство графини Марии Дмитриевны – «она прониклась горячим интересом к Тютчеву»{170} – позволили Федору Ивановичу и его жене занять в столице единственное в своем роде положение. «Наше положение в обществе таково, что ни о чем подобном я и мечтать не могла бы…»{171}

Действительно, еще в конце весны 1845 года супруги Тютчевы на вечере у великой княгини Марии Николаевны были представлены ее матери, императрице Александре Федоровне. Даже мимолетные улыбки августейших особ можно было выгодно конвертировать – и они были беспрепятственно и удачно обменяны на нечто весьма осязаемое и конкретное. Осенью того же года Федору Ивановичу удалось сделать то, о чем мечтали многие знатные родители: его дочери Дарья и Екатерина были определены в Смольный институт благородных девиц – самое привилегированное учебное заведение для девушек. Следует подчеркнуть, что их обучение Тютчевым ничего не стоило: Китти обучалась в Смольном на счет наследника престола великого князя Александра Николаевича и его супруги цесаревны Марии Александровны, а Дарья стала пенсионеркой великой княгини Марии Николаевны. «Что касается великой княгини Марии Николаевны, то она всё та же, то есть по-прежнему восхитительна»{172}, – отзывался о ней Тютчев. Любимая дочь государя по-прежнему жаловала некогда воспевшего ее поэта, а он был все так же остроумен, обаятелен и находчив. В конце зимы следующего года настал черед и самого поэта: он получил необременительную должность в министерстве с жалованьем 1500 рублей серебром.

Должность чиновника особых поручений не требовала каждодневного присутствия на службе и не была сопряжена для Федора Ивановича с исполнением каких-либо определенных обязанностей. И лишь одно останавливает от того, чтобы назвать ее синекурой – это жалобы Эрнестины Федоровны на нищенский оклад мужа. Ее реакция объяснима. Вспоминает старшая дочь поэта: «Семья наша… была большая, состояние же незначительное, и моей мачехе, иностранке по происхождению, с трудом удавалось при наших ограниченных средствах удовлетворять требованиям петербургской жизни в той среде, к которой мы принадлежали по связям моего отца, но отнюдь не по положению и не по состоянию»{173}. 30 мая 1846 года у Тютчевых родился еще один ребенок – сын Иван, после чего расходы семьи вновь возросли, а уже стоило подумать о приданом для быстро взрослеющих дочерей от первого брака. Для жизни в Петербурге 1500 рублей серебром в год было крайне мало, столько стоила наемная квартира в аристократическом районе.

Однако следует заметить, что для Тютчева было сделано все возможное и даже невозможное, ибо среди чиновного люда подобное жалованье имели немногие счастливцы. По получаемому ими должностному окладу лишь губернатор одной из самых крупных губерний, директор департамента министерства или обер-прокурор Сената могли сравниться с Федором Ивановичем. Профессор университета получал всего лишь 1000 рублей ассигнациями в год, а жалованье городничего составляло от 300 до 450 рублей{174}. Разумеется, никто из них не снимал квартиру на Английской набережной или на Невском проспекте. Все эти категории чиновников справедливо полагали свое жалованье небольшим, но никто из них не рискнул бы назвать его жалким или нищенским, как это делала Эрнестина Федоровна: среди чиновного люда были и такие, кто ухитрялся существовать на 60 или 80 рублей в год, причем далеко не каждый из них имел возможность получать «безгрешные доходы».

Тютчев лишь номинально исполнял обязанности чиновника особых поручений при государственном канцлере и нетерпеливо ожидал вакансии за границей. Это не мешало ему отпускать остроты на счет графа Карла Васильевича. Записная книжка князя Вяземского сохранила одну из них. «Тютчев говорит, что Нессельроде напоминает ему египетских богов, которые скрывались в овощи: “Чувствуешь, что здесь внутри скрывается бог, но не видно ничего, кроме овоща”»{175}. Хотя наш герой и сохранил при вторичном поступлении на службу свой прежний чин VI класса, но для карьеры более шести лет жизни были безвозвратно потеряны. Проблема же поиска высокооплачиваемого места оставалась. «Таким образом, мы приняли сложившееся положение вещей не более как нечто временное»{176}, – подвела итог Эрнестина Федоровна. Уже через месяц эта умная женщина поняла, что ничего хорошего ждать не приходится, – о чем свидетельствует ее письмо брату:

«Я думаю, что у Тютчева мало надежды получить достойное место за границей. Гр. Нессельроде полагает, что сделал для него все, что мог, причислив к своему Министерству с этим нищенским окладом в 6000 франков… <…> Я нимало не сомневаюсь, что общество моего мужа весьма привлекательно, и потому очень многие желают, чтобы его пребывание в Петербурге продлилось как можно дольше, но за эту привлекательность слишком плохо платят, и если нам придется и далее жить здесь на 6000 франков, которые он получает, то, полагаю, года через два я буду полностью разорена. Итак, нам следует отдать себе отчет в том, где же предпочтем прозябать – в каком-нибудь маленьком германском городке или же в Москве? Для будущего наших детей последнее было бы предпочтительнее, и если бы я могла решать, я не колебалась бы в выборе. Но если человек прожил на земле 42 года и если эти 42 года протекли в постоянном ожидании перемен, причем все его склонности и причуды постоянно удовлетворялись, как это было с Тютчевым, – такому человеку, я думаю, весьма трудно принять решение и на чем-то остановиться, в особенности же трудно это сделать, если принятие подобного решения не сулит в будущем абсолютно ничего привлекательного»{177}.

В итоге Тютчевы окончательно обосновались в России и остались жить в Петербурге. Даже смерть Ивана Николаевича Тютчева, последовавшая в апреле 1846 года, и получение отцовского наследства не изменили существенным образом материальное положение семьи поэта. Родовое имение Овстуг не было разделено между братьями, и они стали совместными владельцами 700 душ крестьян. Разумеется, что все тяготы по управлению имением продолжал нести старший брат Николай Иванович. (Он восхищался дарованиями младшего брата, к которому был очень привязан. Кроме того, у отставного полковника Генерального штаба перед гениальным поэтом было важное преимущество – «качества практические, порядок и логика в делах»{178}. Фактически полковник принес свой комфорт в жертву семье младшего брата, но так и не дождался от нее признательности. Последующие десять лет деревенской жизни превратили его в давно уже отвыкшего от чтения и «скучнейшего из людей»{179}.)

Тютчев жил в Петербурге и внимательно следил за ходом европейских событий. Должность чиновника особых поручений при государственном канцлере позволяла ему получать иностранные газеты без каких-либо ограничений или цензурных изъятий. Даже губернаторы не имели подобной привилегии и нередко получали газеты с купюрами: отдельные статьи густо замазывались черной тушью или просто вырезались ножницами цензора. Лишь единицы из числа генерал-губернаторов имели мужество протестовать против подобного унижения, простые губернаторы – смирялись. А милейшего Федора Ивановича никто не посмел бы так огорчить. Если иностранная почта с газетами опаздывала, он испытывал чувство досады и не считал нужным скрывать от окружающих свое негодование. Поэт жаждал насладиться новыми политическими событиями и был угнетен, если на море устанавливался мертвый штиль. Жена досконально изучила его привычки: «…Я бы хотела ради него, чтобы в мире политики произошло какое-нибудь новое событие, которое могло бы хоть немного занять и оживить его. Вы не можете представить себе, какая вялость, какое уныние владеют им»{180}.

Тютчев испытывал столь сильную тоску по чужбине, что канцлер счел необходимым предложить своему чиновнику особых поручений послать его курьером в Берлин и Цюрих. Федор Иванович любезно согласился и 21 июня 1847 года выехал из Петербурга вместе с дочерью Анной. «Курьерская дача» позволяла пойти на неизбежные дополнительные расходы и взять с собой взрослую барышню, чью судьбу следовало устроить. Тютчев не собирался путешествовать с Анной по Европе. Он хотел поручить дочь заботам ее тетки Клотильды Мальтиц и надеялся, что Клотильда воспользуется поддержкой великой герцогини Веймарской и поможет Анне в ближайшем будущем получить место фрейлины при Российском дворе. Когда Клотильда не сделала этого, Тютчев на нее очень сердился и обвинял в эгоизме и равнодушии к племяннице.

Даже Эрнестине Федоровне не был ведом маршрут путешествия мужа, но она надеялась, что Федор Иванович сумеет получить еще одну курьерскую экспедицию – на сей раз из Берлина в Петербург. Новая «курьерская дача» позволила бы оплатить необходимые дорожные расходы и таможенные пошлины и переправить в Петербург карету, оставленную Эрнестиной Федоровной при отъезде из Германии. Услуги извозчиков были разорительны. «В этом случае мы сможем сделать так, что будущей зимой у нас будет собственный экипаж. <…> Но один Бог знает, как это все устроится; деловые качества моего мужа не вызывают у меня доверия, и я полагаю, что он отступит перед первым же из тех затруднений, которые, несомненно, встретятся на пути к осуществлению моего плана»{181}.

Как это ни покажется странным, на сей раз Тютчев оказался на высоте и благодаря советам старшего брата Николая переправил карету в Петербург с минимальными издержками: не стал отправлять ее по железной дороге, а обратился к услугам торгового флота, что было в три раза дешевле. Впрочем, наш герой никогда не стал бы вникать в подобные тонкости, если бы не его брат. Побывав в Берлине и Цюрихе и посетив добрый десяток прелестных европейских городов, курьер Тютчев благополучно вернулся в Петербург.

* * *

И лишь спустя полвека выяснилось, что во время этой курьерской поездки Федор Иванович познакомился и завязал роман с некой Гортензией Лапп. Подробностей этой продолжительной связи мы не знаем. Известно лишь, что иностранка приехала с Тютчевым в Россию и впоследствии родила ему двоих сыновей. Один из них, Николай Лапп-Михайлов, погиб в 1877 году в бою под Шипкой, а второй, полковой врач Дмитрий Лапп, умер через несколько месяцев после гибели брата и был погребен в Одессе. Поэт скончался в 1873 году и завещал госпоже Лапп ту пенсию, которая по закону полагалась его вдове Эрнестине Федоровне. Вдова и дети свято выполнили последнюю волю мужа и отца, и в течение двадцати лет, вплоть до смерти Эрнестины Федоровны, Гортензия Лапп получала пенсию, которую уступила ей вдова чиновника. Вот и всё, что мы знаем об этой любовной истории{182}.

* * *

Месяц бежал за месяцем, год шел за годом, политический штиль сменялся штормом (в Европе вспыхивали и затухали революции), а продолжавший жить в Петербурге Федор Иванович с его безукоризненным французским языком каждый вечер блистал в столичных гостиных, очаровывая дам и поражая собеседников своими остротами и точностью и глубиной политических прогнозов. Очевидец вспоминал, что «появление Тютчева в гостиной всегда вызывало в обществе приятное волнение»{183}. Его остроты пользовались успехом и передавались из уст в уста, не выходя, впрочем, за пределы узкого круга петербургской аристократии. Сам государь Николай Павлович, когда рассказывал о своих любовных похождениях, предпочитал пользоваться удачным термином, который придумал Федор Иванович: мимолетные увлечения и непродолжительные связи с доступными дамами царь называл «des bluettes» – «васильковыми дурачествами»{184}. Именно Тютчева изобразил Толстой в образе дипломата Билибина в романе «Война и мир»:

«И канцлер и наш посланник в Вене знали его и дорожили им. Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски для того, чтобы быть очень хорошими дипломатами; он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать, и, несмотря на свою лень, он иногда проводил ночи за письменным столом. Он работал одинаково хорошо, в чем бы ни состояла сущность работы. Его интересовал не вопрос “зачем?”, а вопрос “как?”. В чем состояло дипломатическое дело, ему было все равно; но составить искусно, метко и изящно циркуляр, меморандум или донесение – в этом он находил большое удовольствие. Заслуги Билибина ценились, кроме письменных работ, еще и по его искусству обращаться и говорить в высших сферах.

Билибин любил разговор так же, как он любил работу, только тогда, когда разговор мог быть изящно-остроумен. В обществе он постоянно выжидал случая сказать что-нибудь замечательное и вступал в разговор не иначе, как при этих условиях. Разговор Билибина постоянно пересыпался оригинально-остроумными, законченными фразами, имеющими общий интерес. Эти фразы изготовлялись во внутренней лаборатории Билибина, как будто нарочно портативного свойства, для того чтобы ничтожные светские люди удобно могли запоминать их и переносить из гостиных в гостиные. И действительно, les mots de Bilibine se colportaient dans les salons de Vienne <отзывы Билибина расходились по венским гостиным>, как говорили, и часто имели влияние на так называемые важные дела.

Худое, истощенное, желтоватое лицо его было все покрыто крупными морщинами, которые всегда казались так чистоплотно и старательно промыты, как кончики пальцев после бани. Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии. То у него морщился лоб широкими складками, брови поднимались кверху, то брови спускались книзу, и у щек образовывались крупные морщины. Глубоко поставленные, небольшие глаза всегда смотрели прямо и весело»{185}.

В этом портрете есть только одна, но существенная неточность: Тютчев умел, но, в отличие от Билибина, никогда не любил работать и сам признавал свою «чудовищную лень»{186}. Именно лень и сыграла с ним злую шутку.

В аристократическом Петербурге никто не умел говорить так хорошо, как Федор Иванович, и не было никого, кто был бы так умен. Его изумительная проницательность восхищала окружающих, удивленных «поразительной меткостью его предсказаний»{187}. Его уму было присуще свойство «охватывать борьбу во всем ее исполинском объеме и развитии»{188}. Революции в Европе 1848-1849 годов, стремительный бег событий и крушение политической системы, остававшейся незыблемой на протяжении трех десятилетий, – все это ощутимо усилило потребность не только властей, но и общества в глубоком анализе постоянно меняющейся ситуации. Нужны были долгосрочные прогнозы – и Тютчев откликнулся на вызов времени.

Под непосредственным впечатлением от революционных событий в Западной Европе он на французском языке продиктовал Эрнестине Федоровне текст записки, которая впоследствии получила название «Россия и Революция». Ее публикация за пределами России произвела сенсацию и принесла автору европейскую известность. Записка диктовалась быстро, буквально на одном дыхании, – и 12 апреля 1848 года работа была завершена. Тютчев понимал, что ему довелось наблюдать конец важнейшего этапа европейской и мировой истории. Доселе даже очень прозорливые мыслители смотрели на ход истории исключительно с точки зрения Запада, который, хотя и признавал материальные силы России, решительно отказывал ей в праве влиять на мировые процессы. Тютчев оспорил это положение и взглянул на ситуацию с другой стороны. Российская империя – это неотъемлемая часть единого органического целого, и европейский Запад составляет лишь половину этого великого целого. Отныне с европоцентризмом должно быть покончено.

Федор Иванович был энциклопедически образованным человеком и понимал, что ход истории можно попытаться объяснить сменой доктрин или принципов – именно так объясняли его представители немецкой идеалистической философии. Но он осознавал ограниченность подобных воззрений, ибо знал, что в истории есть еще и противоположные интересы, – и уже появились мыслители, объясняющие все исторические события, исходя из борьбы различных материальных интересов. Однако и этот взгляд на вещи не позволял дать исчерпывающее объяснение происходящим революциям, которые в тот момент еще не были завершены.

Тютчев взглянул на ситуацию в ее незавершенности, абстрагировался от вещей и обстоятельств не очень существенных и осознал важнейшее противоречие своего времени. Он предельно упростил уравнение со множеством неизвестных и сделал смелый вывод: «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы – Революция и Россия». Революция не может стать объединяющим началом, а старый европейский мир показал свою неспособность “создать что-либо такое, что могло бы быть принято европейским обществом как законная власть”»{189}. Такую власть может предложить лишь Россия. Не исключено, что противостояние революционной Европы и консервативной России может закончиться тем, что Российская империя обуздает революцию и создаст «Великую Греко-Российскую Восточную Державу», столицей которой станет древний Царьград. Один из исследователей увидел в этом выводе просто утопию, другой – историософское мифотворчество поэта{190}.

Для Тютчева все сферы жизни общества были пронизаны политикой: политика охватывала всё и относилась ко всему. Однако заключение, к которому пришел дипломат Тютчев, не имело непосредственного отношения к практическим нуждам российской внешней политики. Это была своеобразная игра ума мыслителя, идеологию которого один из его оппонентов очень точно назвал «политическим пантеизмом»{191}. Более того, это был абстрактный вывод философа, пожелавшего стать политическим мыслителем, осознавшего важнейшую историческую альтернативу своей эпохи и постигшего тот практически недостижимый предел, к которому всегда будет стремиться императорская Россия в ее неизбежном противостоянии революционному Западу.

«Мой муж полагает, что пора, наконец, и друзьям, и недругам нашим понять ту очевидную истину, что Россия защищает прежде всего не собственные интересы, а принцип власти, который она представляет всегда и повсюду, – объясняла Эрнестина взгляды Тютчева, – и что принцип этот столь неотъемлем от ее сущности, что она, если так можно выразиться, обречена всегда и повсюду поддерживать и защищать всякую законную власть – до тех пор, по крайней мере, пока эта защита и поддержка будет возможна. Но несомненно также и то, если эта власть окажется неспособной к дальнейшему существованию, Россия будет обязана, во имя того же принципа, взять власть в свои руки, дабы не уступить ее Революции. Всякий беспристрастный ум поймет, что именно в этом и заключается разгадка всей русской истории за последние 150 лет»{192}.

Федор Иванович не остановился перед крайними выводами. Он предсказал неизбежность войны России с Западной Европой и предположил, что будущее чревато распадом Австрийской империи. Россия поглотит ее славянские земли и осуществит соединение двух церквей – православной и католической. Эту мысль Тютчев сформулировал в другой своей записке, «Папство и Римский вопрос». В истории Европы настанет новая эра: «…православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима; православный папа в Риме, подданный императора»{193}. Такова итоговая тютчевская формула. Федор Иванович предполагал подробно обосновать ее в трактате «Россия и Запад», работа над которым велась в 1848—1849 годах. «Россия и Революция» и «Папство и Римский вопрос» мыслились автором как отдельные главы этого большого труда{194}.

Изменение в служебном положении нашего героя предоставило ему удобный случай заняться этим обширным замыслом. 1 февраля 1848 года Тютчев был назначен чиновником особых поручений V класса и старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел. Новое назначение позволяло надеяться на скорое получение очередного чина, и действительно уже 5 мая он его получил и стал статским советником{195}. Должность старшего цензора давала возможность беспрепятственно – по долгу службы – знакомиться с любыми западноевропейскими книжными новинками, не исключая и тех, что были запрещены в России. У Федора Ивановича появился уникальный шанс быть одновременно востребованным как властями, так и думающей частью европейского общества. Он мог бы составить себе общеевропейскую известность в качестве политического писателя. Именно к такому выводу пришел причастный к миру журналистики барон Карл фон Пфеффель, родной брат Эрнестины Федоровны. Дело было за малым. Следовало просто приложить немного усилий и дать себе труд изложить на бумаге собственные мысли, но Тютчеву был физически неприятен сам факт писания, – и он не воспользовался своим даром.

Предоставим слово Эрнестине Федоровне: «Тютчев ненавидит писать, он удовлетворяется тем, что, набросав нечто вроде перечня своих идей, он затем развивает их, диктуя мне. Я не устаю удивляться точности его выражений, возникающих в совершенно законченном виде, – кажется, будто он читает их в открытой книге. Ни задержки, ни колебания, ни единой запинки – это поток, который течет легко и свободно. Но если даже ему и присущ дар политика и литератора, то нет на свете человека, который был бы менее, чем он, пригоден к тому, чтобы воспользоваться этим даром. Эта леность души и тела, эта неспособность подчинить себя каким бы то ни было правилам ни с чем не сравнимы. Его здоровье, его нервозность, быть может, порождают это постоянное состояние подавленности, из-за которого ему так трудно делать то, что другой делает, подчиняясь требованиям жизни и совершенно незаметно для себя. Это светский человек, оригинальный и обаятельный, но надо признаться, рожденный быть миллионером, чтобы иметь возможность заниматься политикой и литературой так, как это делает он, то есть как дилетант. К несчастью, мы отнюдь не миллионеры…»{196} Это был приговор, который вынесла любящая женщина. «Чаровник», «Любимый», «Любимчик» – так Эрнестина Федоровна именовала мужа в письмах, однако эмоции не сказались на ее способности трезво его оценивать.