Текст книги "Евангелие от экстремиста"

Автор книги: Роман Коноплев

Жанр:

Контркультура

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)

В Брянске было намечено много работы, уже вечером я сел записывать очередной акустический альбом. Альбом назывался «Родина». При этом её расположение я был уже не в состоянии определить. Это было нечто условное, закодированное. Родина – это миф, это страна, которую искал румынский этнограф Мирча Элиаде среди чукчей и племен Новой Зеландии. Везде он обнаруживал своих Христов и странное совпадение в разных вариациях старой доброй истории про страдания за веру в Новый Мир, мир, где тебе будет приятно и сказочно. Не знаю, хотел ли я сам туда. Что делать, если тебе всегда будет приятно? Не надоест ли? Думаю, не очень – то к этому я и стремился. Утром раздался звонок в дверь. Я открыл, абсолютно не выспавшийся. На пороге, как наваждение, стояла Доррисон, со своим вечнозеленым солдатским рюкзаком.

Следующей ночью мы взяли баллоны с черной краской и пошли в город. Пили пиво и рисовали партийные граффити. Бродили до четырех утра, весь центр обработали. Я собственноручно нафигачил партийные буквы на здании областного УФСБ. Доррисон – прямо напротив, на разных там воротах. Теперь присутствие НБП в городе заметят и обыватели. Вообще, сам процесс завораживал гораздо сильней, чем мысли о полезности или бесполезности действия. Какая разница. Зато ветер в морду, вьюга, темень, а ты идешь куда-то, наперекор судьбе, как какой-нибудь Павка Корчагин. Благодать, одним словом.

Семейная идиллия длилась, однако, недолго. Целыми днями Доррисон лежа читала косноязычного Эткинда и курила марихуану через бурбулятор. Так называлась пластиковая бутылка с отрезанным донышком, которую следовало погружать в ведро с холодной водой, а потом медленно поднимать, выпуская туда порцию волшебного дыма. Нечего ей было в Брянске делать. Самым определенным образом. Ну кто она тут была? Жена Коноплёва, про которого в Брянске ходили легенды и сплетни, а её никто знать не знал? Это всего-то, в сравнении с Москвой, где Доррисон все кругом обожали и ценили именно за её собственные радикальные качества революционерки и панкушки!

Накануне 7 ноября моя старая хипповская подружка приволокла фильм про жизнь Артура Рембо. Это была хитрая провокация маленькой еврейки Хэлл. Она, конечно, улыбалась этой самой Доррисон, но, кое в чём была все же поумней. Доррисон от фильма немедленно сорвало башню. Её затрясло так, словно она пропустит в этом долбаном Брянске целое взятие Бастилии или штурм Зимнего Дворца, и она срочно засобиралась в Москву на подвиги в честь 7 ноября. Я не стал возражать, съездил на вокзал за билетом, помог собрать рюкзак, сколько ж можно было смотреть на это мучение. Купил бальзам «Дебрянск», мы распили бутылку прямо в постели, и я торжественно проводил её до троллейбуса.

На следующий день Хэлл немедленно перебралась ко мне вместе со своим театральным скарбом. Она ставила пьесу в университетском кружке. Мы с Боксёром и Мефодием продолжили работать над будущим электрическим альбомом. И еще я отправился подучиться на семинар по антикризисному управлению. Там читали лекции по экономике, мне было это очень интересно – хотелось немного разбираться в этих вопросах. Как раз через пару дней должны были состояться экзамены. Утром, в момент, когда я собирался уж было выскочить по своим делам, в квартире раздался звонок. Через глазок улыбнулся черноволосый молодой человек. Я не разобрал сразу, кто это, он достал из кармана маленькую книжку. В руках у него был членский партбилет, а человека, соответственно, звали Артём Акопян.

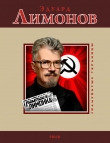

Акопян был правой рукой Лимонова. Уж не знаю, что там Доррисон наговорила в Москве, но там все решили, что никакого отделения в Брянске давно уже нет. Это, на самом деле, было недалеко от истины. Но был кружок, куда ходил народ университетский читать свежую «Лимонку», слушать мои рассказы по мотивам сочинений Дугина, и были там споры разные, потому что студенты в основной своей массе были людьми очень даже не глупыми. Хотя ни на какие революции никто идти упорно не желал – не верилось. НБП в том убогом виде, какой она была тогда, в 1998 году, кроме как партию любителей горячительных напитков я в упор не воспринимал – слишком опротивело подбирать пьяную революционерку. И всё это было, как некая норма – пили тогда все и помногу. Спивались целые отделения. Уходили в запой старые легендарные партийцы, те, чьи фотографии были в газете, и о которых рядовые члены партии говорили вполголоса. Непомнящий придумал новую расшифровку аббревиатуры НБП – Непрерывно Бухающая Пьянь.

Лимонов тем временем летал у себя в облаках, общаясь, в основном у себя дома, наверное, с одними избранными – приближенными учениками. Активистами. Думаю, что именно они в скором времени и задурили ему голову безумными проектами завоевательных военных походов национал-большевистской армии.

Акопяна прислали сделать списки Брянского отделения для подачи в Минюст. Все это было оформлено в течение дня. Вечером он сходил в ближайший магазин, и принёс домой две авоськи – в одной был портвейн, в другой – водка, пиво и огромных размеров бутылка кока-колы. В первые месяцы после августовского кризиса эта Кока-Кола была запредельным барством и стоила, как десять бутылок аналогичного лимонада. Алкоголь на нашу малопьющую троицу приходился в практически неограниченных количествах. Он всё пытался вызвать в нас здоровый национал-большевистский азарт. Рассказывал всякие приколы из жизни отделений. Про то, как старший Гребнев в Питере, как только в трамвае к нему подходил кондуктор, грозно спрашивал:

– Какой кондуктор? Теперь я здесь кондуктор, – и тут же начинал проверять билеты пассажиров, тыча в лицо партбилетом и собирая штрафы.

Или про то, как при каждом его собственном появлении в Питере ему тут же, прямо на вокзале, запихивают в рот немеренное количество наркотика, и остается лишь ловить кайф до самой посадки на обратный поезд. Мои музыканты смотрели на него, изумляясь. Спустя полтора часа таких вот странных агитационных телег, Мефодий отвел меня в студию, и вполголоса отметил:

– Слышишь, Ром, по-моему, этот парень из вашей партии – полный придурок.

Вечером мы смотрели культовый фильм германских режиссеров, снятый в 30-х годах. Фильм "Наше Знамя" рассказывал о судьбе немецкого мальчика Хайне, отец которого записал сынишку в компартию, а Хайне тайком ушел в другой "пионерский отряд" – со стильными рубашками, флагом со свастикой и армейской дисциплиной. Поклонники же идей Ленина и Карла Маркса были представлены пьяницами, полуевреями, грязнулями, вместе с курящими и дающими всем без разбору девушками. Мы ржали, как кони, отождествляя "положительные образы" режиссёра – с РНЕ, а «отрицательные» – с самими собой. С НБП. В конце фильма подлые коммунисты загоняют в ловушку и убивают юного героя Хайне, но на его место тут же встают колонны идущих вместе. Идущие вместе гордо несут тысячи стягов, и поют "Унзер Фаане". Уверенно и твёрдо.

Акопян купил мне билет до Питера – спустя несколько дней там должен был состояться очередной съезд Партии. "Ну, хрен со всем этим, хоть в Питере побываю, – подумалось мне, – Ладно, посмотрим, куда эта кривая выведет. Всё одно – сидеть тут, гнить в Брянске – невыносимо".

В отношении с "официальной линией партии" у меня на тот момент сформировался ряд устойчивых противоречий. Некоторые партийцы не могли переварить уход Дугина. Такой быстрый, спонтанный. Мы с Непомнящим побывали в музее Маяковского на презентации нового дугинского проекта, где он зачитал претензии к Лимонову. Все было пронизано глухой обидой московского рафинированного интеллигента, без которого, однако, уж если и говорить о партии начистоту, теперь многое ускользнуло в небытие. Мне было жаль ухода философа. Просто потому, что вместе с человеком ты всегда теряешь целый мир, маленькую планету. Как Лимонов не пыжился по поводу того, что от Дугина "всё равно никакой пользы не было", меня вот привели в партию книги и аудиокассеты с лекциями Дугина – это было новое лицо в оппозиционном движении, это был романтик и мечтатель, добрый сказочник. Лимонов назовет его сказочником. Это чистая правда. Но на хер мне сдался тогда, после всех предательств октября девяноста третьего, лимоновский соцреализм? Людям нужны сказки. В любом возрасте. Так легче жить. И легче верить.

Как рассказал мне ещё в Брянске этот самый Акопян, истинной причиной ухода Дугина было то, что "актив московского отделения" во главе с самим Артёмом, был очень недоволен статьями Гельевича и его высокомерным, «учительским» отношением к ним. Одну из последних статей Дугин назвал «Диакрисис». Ну, очень любил Александр Гельевич никому не знакомые латинизированные термины изобретать. За эту статью философ-трациционалист получил кличку «Кариес». И "бункерские бомжи" по пьяни дружно решили Дугина побить. Прицепились к нему из-за мелочи, драки не вышло, вышел скандал. Дугин потребовал у Лимонова убрать отморозков, а Лимонов решил, как мудрый интриган, что лучше он ситуацией воспользуется и уберет самого Дугина. На этом всё вот так позорно и закончилось. Ради власти, которой кому-то не хватало. И что бы там кто ни говорил, с тех пор многое изменилось. Вся эта недостойная история полноценно характеризует вообще любые там нравы политиков. Не тех, кто любит подчиняться приказам, а тех, кто эти самые приказы привык отдавать. Дугина позорно изгнали, а Лимонов посмотрел, помолчал и не заступился. В волчьей стае двух вожаков не бывает.

Ничего ужасного, вроде, не произошло, даже из ребят никто никуда не ушел. Естественный процесс, что называется, "происхождение видов путём естественного отбора". Дугин – учёный, а не создатель партий. Его выгнали те, кто оказался шустрей, кто больше подходил для роли уличных радикалов. Все последующие попытки Гельевича создать хотя бы отдаленное подобие классической партии безуспешно провалились.

Дугин подарил проекту сам термин «национал-большевизм». Извлек его из пыльного шкафа, как позабытую сказку, сочиненную русскими эмигрантами в начале прошлого века. Теми, кто от революции сбежал, но в тайне питал к ней особую патологическую страсть, прославляя издалека новый порядок и Сталина, его до смерти любимый русскому человеку царский облик. Но те самые эмигранты и не помышляли об уличной политике. Библиотекари и интеллигенты ведать не ведали, что почти сто лет спустя в Москве появятся молодые отморозки и назовут себя ими придуманным именем. Дугин, как и первые классические национал-большевики, никогда тем самым "уличным революционером" не был – и нечего было мутить этот крайне сырой, не обеспеченный ничем проект. Пустая затея. Практически никто его вклада не оценил, а вынужденный уход заметили вообще единицы. Были, конечно, потери ощутимые – партия утратила связь с историей своих предков – Устряловым, Савицким – возможно, чтоб написать историю свою собственную. Хуже или лучше? Быть может, лет через сто эту историю под лупой будут рассматривать социологи и психиатры, пытаясь объяснить многие мистические вещи. Хотя бы то, каким образом партия после множества тяжелых ударов все же устояла. Безденежная, безыдейная, сплошь состоящая из язв и пороков земных.

А ответ в общем-то простой, даже относительно изгнания Дугина. У Дугина полностью отсутствовала электоральная база, его идеи интересны экспертам и непонятны маргиналам. Его книги восхищают избранных. А у нас президентом был Ельцин, хам и свинья. Чего уж об аристократии, о работах Эволы и Рене Генона. Опоздали. Дугин хотел победы новой аристократии, которой уж давно не существовало в природе, тем более в затхлом совке, так откуда было им взяться в маленькой партии. Рыцари духа, алхимики, пророки, великие творцы – никого ведь не было. Умер единственный великий человек в Партии – Сергей Курёхин. Отдалился и волынил Летов. Лимонов сделал ставку на уличных маргиналов. Как все радикалы прошлого века. Как Ленин, как Гитлер. В этом ему никакие помощники были не нужны. Соавторы побед не очень-то и радуют. Поэтому их изгоняют вон, не смотря на заслуги. Быть может, Лимонову показалось, что победа близка. Мне же произошедшее напомнило лишь свойственные тому времени войны между криминалом и директорами за промышленные объекты. Один собственник приказал зарезать партнёра. И всё. Безо всякого там глубокого политического пафоса.

А тем, кто уже пришел в НБП, идти было оттуда всё равно решительно некуда. И никаких идей было не нужно. Нужен был повод остаться вместе. По одному оно уже было никак – не выжить. По одному – "только в небо с моста", по Янке Дягилевой. Чтобы жить в этом циничном, омерзительном, блядском мире – нужно быть сильным. А слабым следует собраться вместе. Людей таких в умирающей, обнищавшей стране – сколько угодно. Миллионы. Где угодно они тогда собирались – вступали в Великое Белое Братство, ходили на сеансы Кашпировского, уезжали в Сибирь к Виссариону, шли в подвалы к хиппи и панкам, в общины Муна, к сайентологам и в монахи РПЦ. Или просто попадали в психушку после нескольких попыток суицида. В миру слабому – никак. Так что повод был крайне простым – вместе легче, теплей. И светлей, даже если это тёмный Бункер, куда по понедельникам проводить собрания приезжает известный всему миру классик, который видел Европу, Америку. Как бежавшего от бесправия и притеснений в ненавистной всем цивилизованным мировым сообществом коммунистической империи, на новой родине его с радостью принимали и давали гражданство – платили пособие и приглашали читать лекции. Ты послушаешь его, потому что он – мудрый и умный. Он знает, как тебе распорядиться твоей никчёмной жизнью провинциального балбеса. И тогда уже спокойней переживется твой полный конец. Всему: мечтам, надеждам, юности. Ведь что так – что так, ничего не будет – в стране, где победило царство цинизма, измены, где разрушены все идеалы и институты, если ты не мажор и не уголовник – у тебя ничего не будет. Никогда. Так что можно забить и расслабиться, наплевать на всё, и ни к чему уже не стремиться – ты – это просто еще один кирпич в стене. Забудь обо всём, просто ещё один кирпич в стене. И по ту – и по другую сторону. Но всё же лучше по эту. Кирпич в стене. Как у Непомнящего:

Ты можешь всё осознать, и дожить до зарплаты,

Ты не всё ещё отдал великой стране.

Но есть права – тебя зароют совковой лопатой,

И, если повезёт – закопают в земле.

Во мне всё протестовало. Внутри буйствовали два полностью сумасшедших ублюдка. Каждую минуту я насмерть ругался сам с собою – презирал за мысли, крутившиеся в голове всего лишь полчаса назад. Как я мог так плохо подумать про единственное, что в моей жизни осталось? Про мою партию? Про Вениаминыча? Как я мог дома, от обиды за Доррисон, ножом разорвать на мелкие кусочки наш флаг? Флаг, который я иногда вижу во сне. Да, то, что лежало впереди – это партия, которая, как я полагал, виновата в том, что у меня не стало Доррисон. Которая, как я считал, развратила и споила её. Это было мое самое страшное обвинение партии. Мне казалось, что все её члены трахают Доррисон своими горячими нацбольскими фаллосами. Каждую ночь. Мне рассказали, что она в Бункере кричит по ночам: «Кто меня ебёт?»… И я должен был ехать на её, на их дурацкий съезд? А вдруг там будет и она? Только то, что было вместо этого – холодная пустота. Ничто. Моя непутёвая рок – группа? Музыка сама в себе – мертва, скучна, неинтересна.

Считал ли я себя слабым человеком? Вряд ли. Кто ж так посмеет. Просто страшно хотелось куда-нибудь выйти. А куда можно было выйти из закрытого, заснеженного поезда, бьющего железными колёсами «тудух-тудух» по жуткой вьюге в город Ленинград? Куда можно было выйти, когда у тебя в руках "Анатомия героя", где классик сходит с ума по уходящей в грибные наркоманские дали Наташе, трахающейся с презренными тушами почти у него на глазах? И ты перечитываешь одни и те же десять страниц в пятисотый по счёту раз. Сложно сказать, сколько молодых людей задыхались, читая эту ужасную правду жизни. Доррисон променяла меня на них? Хорошо. Значит, я никуда не уйду. "Все люди бегут по кругу. Все звери бегут по кругу". Я поднимаюсь, вскидывая руку в римском приветствии. В пустом холодном тамбуре вырисовывая в запотевшем окне серп и молот в круге. И, обезумев от свалившегося на меня холодного чёрного неба, медленно шепчу Луне закопченными от выкуренной пачки сигарет губами: "Россия – всё, остальное – ничто".

2. Оружие

Питер встретил ледяным, пронизывающим ветром. Никто меня и не думал встречать, поэтому я постоял минут пятнадцать и побрел к метро. У Гребнева дома, несмотря на большое количество басен, не оказалось дыбы и печей для плавки раскалённого олова, которое необходимо лить на разные части тела подросткам, не согласным с нормами партийной этики, а так же политическим оппонентам. Дома оказалось чисто и уютно. Гребнев младший налил всем горячего чаю в симпатичные чашки и угостил печеньем. Посидели какое-то время и побрели на съезд. Ехали и шли долго. Заседали быстро. Вскоре всё закончилось.

Возле метро ко мне подошла девушка по имени Джен. Делегатка из Иваново и бывшая жена русского растамана – Ромы ВПРа. Я её и не узнал, оказывается, мы были вместе на съезде РОСа, и она писала статью в Ивановской газете после моего концерта. По её предложению мы поехали на вписку к музыкантам из Кинешмы. Группа у них была очень своеобразная. Эдакие монгольские ритмы с обескураживающими текстами. Назывались они "Друзья Будорагина". Они снимали квартиру в самом центре Питера. В шикарном древнем доме, сплошь состоящем из одних углов. Все углы в квартире имели неправильную форму. Друзья этого самого Будорагина гостеприимно сходили в магазин, откуда не менее гостеприимно приволокли шесть бутылок водки, пиво, чипсы и окорочка. После третьего стакана я начал грязно приставать к Джен. Нам, похоже, было в тот день одинаково хреново и неуютно в этой омерзительной действительности. Закончилось всё совместным с друзьями Будорагина пением песен Майка Науменко. Напившись водки, я долго лечил друзей Будорагина преимуществами рыночной экономики, с трудом соображая, прав я сам или все же неправ. Все расползлись по кроватям. Полет Валькирий. Я наплевал на весь мир – Джен, кажется, в эту ночь спасла меня от стопроцентного суицида, своим божественным телом заслонив от меня бездонную пропасть черного, зловещего Питера. И никаких больше ассоциаций. Похоже, ради одной неё, я обязан был в тот день не из Брянска – с того света вернуться.

На следующий день она проводила меня до вокзала. Мы договорились встретиться на очередном съезде. Однако, Лимонов её спустя полгода отругал за недостаточный энтузиазм, и Джен от обиды забила на НБП полностью. Ей в пример Лимонов совершенно зря похвалил Ковровского гауляйтера Нину. В недалеком прошлом Нина была девушкой барда Непомнящего, и в юности освободила маму от папы, зарубив его топором. Ковров был заботливо изрисован граффити "Россия – всё, остальное – нечто!". Наверное, «нечто» приближалось с одной из рядом расположенных галактик, и все его очень ждали. Джен помахала мне рукой и грустно так улыбнулась. Я сел в скоростной экспресс. Эту долбанную Москву словно мёдом намазали. И чего я там забыл?

На Ленинградском вокзале колотилась в своем вечно чёрном пальто несчастная Доррисон. Голова была повязана чёрной косынкой. Кудрявые каштановые волосы полностью отсутствовали. Они со Стасей дружно обрились. Выглядела она просто как космонавт. Ей, наверное, было очень холодно.

– Коноплёв, это просто атас. У Михалыча дома стекла выбиты, в квартире холод, как на улице. Куча народу. Михалыч от ревности сходит с ума. Подралась я с ним даже. Паук меня на работу взял в ларёк кассетами торговать – а там выручки нет совсем. Дела – просто жопа. Я отогреться не могу. Коноплёв, поехали куда-нибудь. Купи водки, мне холодно.

Доррисон дозвонилась до Акопяна, и мы вписались у него. Выпили две бутылки водки. Перекусили, что было. Акопян оказался бывшим хиппи и большим эстетом. Ставил на магнитофоне музыки всякие и подолгу их комментировал. Аудиофил. Утром мы поблагодарили его за кровать и вывалились обратно в холодную, заснеженную Москву.

Я решил, что, коли уж такие проблемы, то можно снять комнату. Сняли у пожилой еврейской женщины, очень интеллигентной и аккуратной. Я уже у неё подолгу жил раньше, она меня знала, но Доррисон её просто шокировала.

– Рома, ну давай я познакомлю тебя с нормальной еврейской девочкой, из синагоги. Мне кажется, что тебе очень не везет со всем этим. Ну какая это жена! – Качая головой, шептала Людмила Яковлевна.

Я только разводил руками. Ясно было, что никакая. Да и сам я был никакой. Вскоре я улетел в Эмираты за тканями для одного московского свадебного салона. Я выбирал для них белые и золотые ткани и всевозможную отделку – вышивки, бриллиантики и прочую беду. Из всего этого потом шились платья, и рабыни подиума на длинных костлявых ногах волочили их в Милане и Париже. Такая вот русская экзотика. Вернулся 25 ноября, вечером. При вылете из Дубаи купил бутылку мартини и выпил в самолете в одну харю, думая о высокой любви и своей поганой, ни к чему не ведущей, жизни. В Шереметьево-2 меня встречала в дым укуренная Доррисон. На чуть обросшей лысине Костя Локотков вырезал ей бритвой свастику. На обеих руках у Доррисон выступали здоровенные шишки. Этого трудно было не заметить, да она уже и не скрывала. Это бывает от уколов. Поздно было скрывать.

– Лучше бы ты умерла, – ответил я, глядя ей в лицо.

Я ненавидел её просто до безумия. Оказывается, она уже очень давно ездила к одному приятелю. Тот колол ей винт – это наркотик, хоть и не такой тяжелый, как, к примеру, героин. Но, безусловно, определенные последствия для психики были налицо, да и зависимость была выражена достаточно ярко. Доррисон неделями не выходила из глубокой депрессии. А я-то думал, чего это она две недели с трудом в Брянске высиживает, колотило её регулярно. Дурак, грешил на партию. Партия, как оказалось, была совсем ни при чём. Партия в моих глазах была полностью реабилитирована. Не в НБП она от меня бежала. Я решил купить огнестрельное оружие и своими руками убить наркомана.

Вскоре было куплено за какие-то смешные деньги отличное ружьё. Старая немецкая двустволка, в неплохом состоянии. Из него-то уж убить можно было не одного наркомана, а сразу наркоманов пять или десять. Но, как оказалось вскоре, именно тот, нужный наркоман, вовремя сдох. А это значит, что убийство мной кого бы то ни было откладывается на неопределенный срок.

В Брянске недели через две прошел очередной концерт Непомнящего. Перед концертом я сел за пианино, и мы дружно спели Мурку и Таганку. По залу ходила лысая Доррисон со свастикой на затылке, журналистки хором показывали её друг дружке, со словами "жена Коноплёва" и крутили пальцем у виска. Видок у неё был просто психоделический. Депрессивная Доррисон не стала дожидаться окончания концерта, и немедленно нажралась прямо за кулисами какого-то там портвейна с какой-то там водкой. Все повеселели и поехали в Боксёрскую общагу для продолжения банкета. Там Непомнящий прочитал молодому поколению лекцию о любви к родине, попел песен ещё. Доррисон, с трудом втыкая в суть общего разговора, попросила у некоего Степана Блинова пластмассовый стаканчик из-под самогона, сблевала в него чистой желчью и протянула ему через весь стол к окошку:

– Вылей, пожалуйста, в форточку.

Ей сразу стало дурно, и вскоре мы поволоклись домой прочь. По дороге пришлось для профилактики все же её набить немного, чтоб пришла в себя. Мы еще долго бродили по заснеженному ночному Брянску – я потерял свой ключ, а Хэлл, которая жила там же, с нами, свалила к каким-то театральным друзьям. Ночь обломов. Нас чудом вписал один местный рок-деятель, мой старый приятель, по имени Блондин. У Блондина были неплохие тексты, хотя сам по себе нравился он не всем. Законченный бабник и алкоголик, Блондин был природным альбиносом, с красными и почти ослепшими глазами. В трудные минуты жизни у Блондина всегда можно было чего-нибудь попросить. Он элементарно мог в домашних условиях сварить любое наркоманское зелье.

Степан Блинов – крестьянский сын, из старинного русского города Унечи, был коллегой моего гитариста Боксёра по учебному процессу. Отличался Степан истинным нордическим характером – не боялся трудностей и относился с энтузиазмом к любому делу. Просыпаясь обычно на занятия, Степан поворачивал голову влево. На спинке кровати у него была составлена настоящая порногалерея из наклеек от жвачки. И глядя на эти самые наклейки, не смущаясь ничуть самого Боксёра, с тоскливым вздохом "женщину бы", Степан яростно принимался дрочить. Был, однако, Степан человеком принципиальным и политически грамотным, поэтому не стал сразу вступать в НБП, а долго прислушивался к нашим разговорам. Посещал собрания и написал своё заявление только через год. Мы с Боксёром радостно недоумевали.

Через день мы уже оказались в Москве. Доррисон поехала с нацболами на акцию в Подмосковье – устраивать публичное сожжение глянцевых журналов. Хэлл поехала к Акопяну с ним гулять. Он был с ней крайне галантен, ухаживал и прижимал в метро. Я приехал на объявленный концерт, и полез на сцену. В перерыве между исполнителями вышел в фойе. В районе туалета на креслах, в полной отключке, с вытекающим на пол взглядом, лежала в абсолютно нездоровой позе Доррисон. Ни стоять, ни тем более передвигаться самостоятельно она, разумеется, уже не могла. Я отдал Хэлл гитару, взвалил на плечо свою жену, и пошел к метро. Она всю дорогу требовала портвейна. Дома я сварил ей пельменей и уложил спать. Жизнь казалась пустой и невыносимой.

В Брянске я собрал большую сумку с её шмотками, и в следующий визит в Москву торжественно вручил Михалычу. Тот взвалил на себя необъятный баул и попёр в метро. В следующий раз я встретил её месяца через три, на моём с Непомнящим квартирнике, дома у Михалыча. На душе было мерзко. Мы вышли погулять и окончательно подвели печальные итоги. Собственно, на кой хрен нам это было надо с самого начала? Спустя несколько лет Доррисон ещё раз поступит в МГУ, на философский факультет.

Подходил к концу тяжелый, во всех отношениях, год. 1998. Пожалуй, в этом году я исчерпал себя полностью. Не хотелось больше писать никаких таких песен. Ценность всего этого, музыкального, как-то пошла на убыль. Я в упор не понимал, а ради чего? Какой смысл во всём этом? Я вспоминал слова неизвестного околомузыкального деятеля, сказанные Джиму Моррисону: "Ничего серьезного в этом нет. Это всего лишь рок-н-ролл, а ты – всего лишь рок-поэт". Слова, сказанные в каких-то далёких шестидесятых, были искренни и правдивы. Этим не перевернешь планету, не "подтолкнёшь, что падает". Это просто досуг, это даже не часть идеологии. Искусство – это глубокая, рыхлая мусорная свалка. Клоака. Я ненавижу искусство.

Сразу после Нового Года Толя Тишин пригласил нас к себе в Мытищи записать пару песен для альбома «Небеспочвенное», где предполагалось собрать все более-менее сыгранные музыкальные коллективы НБП на одной кассете. Мы примерно месяц погоняли репертуар по разным репетиционным базам и поехали. Доррисон нас встретила на Ярославском вокзале и проводила до Мытищ. В электричке я медленно сходил с ума. Со стены на меня смотрела, прямо с рекламного плаката каких-то незнакомых лекарств от простуды, закутанная в шарфик, первая бывшая жена Ира. В тамбуре стояла вторая бывшая жена Доррисон. Великая магия жизни. Этот мир мало ненавидеть – его следует убить, и рано или поздно, я это обязательно сделаю.

Толя встретил нас на платформе Мытищ, и мы пошли за ним следом в студию. Там стояла масса профессионального оборудования – барабаны были спрятаны в маленькой стеклянной комнатке. Куча проводов, пульты, микрофоны, короче, всё, что надо для работы. Толя отправился за продуктами. Принес вкуснейшей колбасы. Мы пили чай и какое-то время записывали свои пару песен. Вечером отправились к нему на работу. Это был Мытищинский городской морг. Я впервые в жизни оказался в подобном месте. Толя повёл нас в смотровую – куда привозили свежие тела бывших уже людей. Люди попадались разные, отправившиеся в мир иной при самых неестественных на то обстоятельствах. Особенно страшные экспонаты были из Подмосковных лесов. На одном из столов лежал молодой браток в спортивном костюме и тапочках на босу ногу. Наверное, его выдернули прямо из дома. Вокруг горла двумя кольцами была туго завязана алюминиевая проволока в белой оболочке. Завязана и затянута. Браток был задушен ею. На руках – следы от наручников. Перед казнью братка, похоже, долго били – кругом были гематомы. Я взял его ладонь из любопытства – правда ли, что по линиям на руке можно угадать продолжительность жизни? Нет, враньё это всё. Линии были уверенные, ровные и длинные. Судьба застала молодого человека врасплох. На соседнем столе лежала бывшая молодая девушка. В легкой одежде, полураздетая. Быть может, она пролежала в лесу с самого лета. Похоже, её изнасиловали и зверски убили. В районе бедер тело было сковано толстым слоем льда. Рыжий клок волос на лобке торчал из грязных льдинок. Лицо девушки частично было утрачено – объели лесные звери и птицы. Толя сказал, что, возможно, девушка стала жертвой маньяка. Линии на её руке опять же не предполагали такой трагической участи. Я отпустил её холодную, мёртвую руку. Наверное, она каким-то образом планировала свой завтрашний день, а может быть, у неё есть ребенок, который так и не увидит больше маму. Голова закружилась. Я вышел вон оттуда. Толя еще показал холодильник, где друг на друге лежали невостребованные тела, на каких-то полках, как манекены. Голые и синие, как куры в морозильнике. Замороженные манекены умерших где-нибудь на улице и никем не востребованных московских пенсионеров. Похороны стоят дорого. Не каждый москвич, даже найдя своего ближнего родственника в морге, решится его опознать – многие предпочитают просто уходить, чтоб денег не тратить. А люди потом лежат полгода, и их хоронят в общей могиле. Таких – очень много.

Мы уселись ужинать, Толя развёл спирта, и быстро пришло алкогольное настроение. Мы долго беседовали о политике, о том, кто какой дорогой пришел в партию. Собственно, именно там, в морге, мы с Тишиным по настоящему и познакомились. Толя писал стихи и терзался от безысходности. У него когда-то была жена, Лариса, которая родила ему двоих пацанов. Толя работал в морге и медленно спивался с тоски. Попытался, было встать торговать на рынке – но это вообще опрокинуло весь мир. Так Толя остался без семьи. Он просто встал и ушел, чтоб не мучить своим присутствием окружающих. Пить бросил. И вступил в Партию. На мой взгляд, Тишин был одним из немногих её бриллиантов. Как раньше Дугин, хоть и толстых книжек не писал, и, кажется, больше слушал других, чем проповедовал. Благодарный слушатель Тишин, он умел очаровывать людей своим особенным магнетизмом, умел искренне вызывать симпатию и заражать любыми идеями. Через несколько часов знакомства я был потрясен до глубины души. Мне уже казалось, что лучше и чище людей я в жизни не встречал. И мои музыканты считали так же. Пожалуй, гениальный знаток человеческой психологии, Анатолий оказался тем самым мостиком, по которому я и пришел по настоящему в партию.