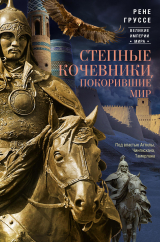

Текст книги "Степные кочевники, покорившие мир. Под властью Аттилы, Чингисхана, Тамерлана"

Автор книги: Рене Груссэ (Груссе)

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)

Мы потеряли след западных хунну в 35 г. до н. э., когда претендент на титул шаньюя Чжэ-Чжэ, уведший за собой часть хуннских племен из Верхней Монголии в степи Северного Приаралья и Прибалхашья, был настигнут и убит посланной за ним китайской армией. Оставшиеся в живых из племен, приведенных им в этот район, остались в нем на несколько веков, но поскольку среди их соседей не было крупных цивилизованных народов, которые бы упоминали об образе их жизни и действиях, то мы ничего не знаем об их истории. Только в IV в. н. э. мы вновь слышим о них, когда при переходе в Европу они вступят в контакт с римским миром[54]54

Возможно, тюркология могла бы добавить нам некоторые свидетельства о древнем разделении азиатских и европейских гуннов. По мнению Н. Поппе, современные чуваши, живущие на Волге между Самарой и Казанью, могут быть потомками западных гуннов. В чувашском языке присутствуют такие особенности, которые сильно отличают его от языков соседних тюркоязычных народов. Отделение чувашского от других тюрских языков, по мнению Н. Поппа и Бартольда, произошло приблизительно в начале христианской эры.

[Закрыть].

Как мы уже знаем, русская степь в Северном Причерноморье с III в. до н. э. была захвачена сарматами, вытеснившими скифов, которые, как и они, принадлежали к северной ветви иранской семьи. Основная часть сарматского народа кочевала между низовьями Волги и Днестра. Некоторые сарматские племена жили автономно, например аланы, кочевавшие в районе Терека до Кубани, или роксоланы, которые в 62 г. н. э. обосновались западнее низовий Дона, как языги, с 50 г. н. э. занимавшие долину между Тисой и Дунаем, между Дакией и римской провинцией Паннония, в сердце современной Венгрии. Даже после захвата Траяном Дакии (106 г.) сарматы были отделены от Римской империи бастарнами – восточногерманским племенем, которое после 200 г. до н. э. по северному склону Карпат спустилось по Днестру до его устья, что является первым известным германским Drang nach Osten[55]55

Натиск на восток (нем.) – обозначение германской экспансии с целью расширения жизненного пространства за счет соседних (в первую очередь славянских) народов. (Примеч. пер.)

[Закрыть]. Около 200 г. н. э. с низовий Вислы начался новый поход германцев – готов, уроженцев Швеции, начавших оспаривать у сарматов владение южнорусскими равнинами. В 230 г. готы завершили эту миграцию и напали на римский город Ольвия на Черном море.

Южная Россия тогда оказалась поделенной по Днепру между готами к западу от этой реки и сарматскими народами (аланами и др.) к востоку от нее, в то время как Крым продолжал оставаться греко-римским царством, вассалом цезарей. Сами готы, как известно, разделились на остроготов (восточных), расселившихся от низовий Дона до низовий Днестра, и визиготов (западных). Гепиды, третье готское племя, заняли Дакию, оставленную императором Аврелианом в 270 г. К этому времени относятся готские некрополи в Чернякове, южнее Киева, и в Николаевке, возле Херсона в низовьях Днепра (III в.). У сарматов современные им курганы Кубани (Тифлисская, Воздвиженская, Армавир, Ярославская) с характерными для сарматского искусства украшенными бляхами и фибулами. На севере, в лесях Восточной и Центральной России, где в ту пору, очевидно, жили финно-угорские народы, сарматское влияние еще чувствуется в пьяноборской культуре около Казани (ок. 100–300 или 400) – локальной наследнице ананьинской культуры, тогда как дальше на запад Калужская группа представляет фибулы, выполненные в стиле, находящемся под германо-романским влиянием (III–IV вв.). Такова была ситуация в Южной России к моменту появления гуннов.

По какой же причине исторические гунны, потомки наших западных хунну, оставили свои степи в Северном Приаралье, чтобы уйти в Европу? Нам это неизвестно. Около 374 г. под предводительством вождя, которого Иордан называет Баламиром или Баламбером, переправившись через Нижнюю Волгу, они перешли через Дон, победили и покорили терских и кубанских аланов и дошли на западе до Днепра, напали на остроготов, чей старый король Эрманарих был ими побежден и в отчаянии покончил с собой. Витимир, преемник Эрманариха, в свою очередь был разгромлен и убит. Большинство остроготов покорились власти гуннов, тогда как визиготы, убегая от вражеского нашествия, переправились через Дунай и ступили на территорию Римской империи (376 г.). Что же касается кубанских и терских аланов, большая часть их была вынуждена временно покориться гуннам и осталась в своей стране, где мы увидим их в X в., когда они примут христианство византийского толка, а позже станут предками современных осетин. Другие аланы отправятся на Запад и вместе с западными германцами примут участие в Великом переселении: некоторые их племена осядут в Галлии, в нижнем течении Луары, другие уйдут в Испанию, смешаются в Галисии со свевами или сформируют вместе с визиготами смешанную этническую общность, которая, возможно, даст свое имя стране «гот-алании» или Каталонии (?).

Тот ужас, который вторжение гуннов произвело на римский и германский мир, очень хорошо передали Аммиан Марцелин и Иордан. «Гунны, – пишет Аммиан, – в жестокости и варварстве превосходят все, что можно вообразить. Они исцарапывают шрамами щеки своих детей, чтобы помешать расти бороде. Тела их коренастые, с огромными руками, и голова несоразмерно велика, что придает им чудовищный вид. Впрочем, и живут они как звери. Они не жарят и не сдабривают приправами свою пищу, поедают коренья и мясо, сопревшее под седлом. Им неведомы плуги, постоянные жилища, дома или хижины. Вечные кочевники, они с детства приучаются переносить холод, голод и жажду. Их стада следуют за ними, волоча телеги, перевозящие их семьи. Там их жены ткут и прядут их одежду, рожают и воспитывают их детей до возраста созревания. Спросите этих людей, откуда они пришли, где родились, – они этого не знают. Их одежда состоит из льняной туники и накидки из сшитых вместе крысиных шкурок. Туника темного цвета гниет на теле. Они меняют ее только тогда, когда старая разваливается. Шлем или колпак, откинутый назад, и козьи шкуры, обмотанные вокруг их волосатых ног, дополняют это одеяние. Их обувь, пошитая без формы и мерки, не позволяет им ходить; поэтому они совершенно непригодны к бою в пешем строю, тогда как, вскочив в седло, они оказываются как будто приколоченными к своим маленьким лошадкам, уродливым, но неутомимым и быстрым как молния. На лошади они проводят всю жизнь, то верхом, то сидя боком, на женский манер. На них они собираются на свои собрания, продают и покупают, пьют и едят, даже спят, склонившись на шею коня. В бою они бросаются на врага, издавая жуткие вопли. Если встречают сопротивление, то рассеиваются, чтобы потом снова налететь с той же быстротой, врезаясь в ряды противника и опрокидывая все, что встречается на их пути. Однако они не знают ни как взять крепость, ни как осадить укрепленный лагерь. Но никто не сравнится с ними в ловкости, с какой они пускают с поразительных расстояний свои стрелы, с наконечниками из заостренных костей, таких же твердых и убийственных, как железные»[56]56

Ammien Marcellin, XXXI, 2. «Вооруженный огромным луком и длинными стрелами, вторит ему Сидоний Аполлинарий, гунн никогда не промахнется при стрельбе; горе тому, в кого он прицелился, ибо его стрелы несут смерть!»

[Закрыть].

Сидоний Аполлинарий, который приписывает гуннский физический тип намеренному уродованию с детства, с неменьшим ужасом описывает эти плоские носы этих брахицефалов («бесформенный и плоский нарост»), выступающие скулы, глаза, глубоко посаженные в глазницы, словно в пещеры («и тем не менее они бросают пронзительные взгляды, которые охватывают в самую даль») – орлиный взгляд кочевника, привыкшего всматриваться в бескрайний простор степей, различать стада оленей или табуны диких лошадей вплоть до степного горизонта. И тому же автору принадлежит замечательный стих, великолепно описывающий вечного всадника-степняка: «Росту ниже среднего, когда гунн пеш, великан, когда он на коне!»

Интересно сравнить этот портрет с портретом хунну, оставленным нам китайскими летописцами: типаж и обычаи – все идентично, и аналогичный портрет монголов XIII в. оставят нам и Китай, и христианский мир. Гунн, тюрок или монгол – степняк, брахицефал с большой головой, мощным торсом и короткими ногами, кочевник, который всегда в седле, «конный лучник» Центральной Азии, бродящий у границ культурных областей, и этот типаж нисколько не изменился за пятнадцать столетий грабежей оседлых цивилизаций.

Покорение аланов и остроготов, а также уход визиготов сделали гуннов владыками всей равнинной зоны от Урала до Карпат. Позднее, пройдя через карпатские ущелья или Валашскую долину, они заняли Венгерскую равнину, где гепиды стали их подданными, и дошли до правого берега Дуная (405, 406). Предположительно в этот момент они разделились на три орды под предводительством трех вождей, трех братьев, которых звали: Руас, Ругас или Ругила, Мундзук или Мундиук и Октар, которые около 425 г. царствовали одновременно. В 434 г. мы видим, что гуннами правят два сына Мундзука, Бледа и Аттила, причем очень скоро первый будет убит вторым.

Тогда-то Аттила и начал свои завоевания. В 441 г. он объявил войну Восточной империи, переправился через Дунай, прошел вверх по Сербской Мораве, взял Наисс (Ниш), разграбил Филиппополь и опустошил Фракию до Аркадиополя (Люлебургас), который разорил. По мирному договору, заключенному в 448 г., империя вынуждена была ему уступить территорию от современного Белграда до нынешней Чистовы и полоску земли от Дуная до Ниша.

В январе – феврале 451 г. Аттила, сосредоточив свое войско на Венгерской равнине, выступил на Галлию, присоединяя по пути германские племена с правого берега Рейна. Перейдя через Рейн, он ударил по той части еще римской Галлии, которой управлял римский патриций Аэций. 7 апреля он сжег Мец, после чего отправился осаждать Орлеан. 14 июня город был спасен подошедшей римской армией под командованием Аэция и визиготским войском под командованием короля Теодориха. Аттила отступил к Труа. Западнее Труа он был остановлен римлянами и визиготами в битве на Каталаунских полях, которая, хотя в ней и не было явного победителя, спасла Запад (конец июня 451 г.).

После этой неудачи Аттила отступил к Дунаю, где перезимовал. Весной 452 г. он вторгся в Италию, но потерял слишком много времени на осаде Аквилеи, которую в конце концов все-таки взял и разрушил. Затем он взял Милан, Павию и объявил о своем намерении идти на Рим, откуда только что спешно бежал император Валентиниан II. Тем не менее, вместо того чтобы двинуться на столицу мира, он позволил уговорить себя римскому епископу, святому Льву Великому, явившемуся предложить ему выкуп и руку дочери цезарей Гонории (6 июля 452 г.).

Готский историк Иордан оставил нам яркий портрет Аттилы. Это типичный гунн. Небольшого роста, широкогрудый, с крупной головой, маленькими, глубоко посаженными глазками, плоским носом, смуглый, почти черный, с редкой бородой. Ужасный в гневе, пользующийся наводимым страхом, который он использовал как политическое оружие, однако мы находим в нем приблизительно то же сочетание расчета и хитрости, какое китайские историки показывают в хуннских завоевателях Китая периода Шести династий. Его речи, его рассчитанный пафос, его неясные угрозы были подготовительными стратегическими мероприятиями, так же как систематические разрушения городов (Аквилея, которую он сровнял с землей, так никогда и не оправилась от его прихода), так же как массовые истребления населения, главной целью которых было преподать урок противнику. Наряду с этим Иордан и Приск показывают его честным судьей для своих, щедрым со слугами, благожелательным к искренне покорившимся, ведущим простую жизнь среди варварской роскоши соплеменников, пользующимся только деревянной посудой среди золотых блюд своего окружения. Добавим еще несколько черт, сообщаемых теми же источниками: глубокую суеверность, доверчивость дикаря к его шаманам, любовь к спиртному, из-за которой его пиры заканчивались пьяными оргиями; и в то же время забота окружать себя министрами и писцами: греками, такими как Онегесий, римлянами, как Орест, германцами, как Эдекон. Любопытная деталь: этот предводитель кочевых орд отдавал хитрости и дипломатии преимущество перед войной. А в своих войнах он проявлял себя не столько как полководец, сколько как правитель, руководитель. И всегда этот варвар отличался любовью к законности, к поискам дипломатических предлогов, чтобы, по крайней мере внешне, представить дело так, что справедливость на его стороне. Читая все это, невольно вспоминаешь о великом основателе другой кочевой империи, другом сыне степи – о Чингисхане.

Как и в монгольской по происхождению империи Чингисхана, собравшей под свои знамена не только монголов, но также тюрок и тунгусов Центральной Азии, империя Аттилы, имевшая гуннское, то есть, очевидно, тюркское, ядро, присоединяла и увлекала в свое движение всех варваров – сарматов, аланов, остроготов, гепидов и др., разбросанных между Уралом и Рейном. Именно это стало ее слабым местом. После преждевременной смерти Аттилы в 453 г. эта разношерстная пестрая империя рассыпалась. Остроготы и гепиды немедленно взбунтовались и разгромили гуннов в грандиозной битве в Паннонии, в ходе которой был убит Эллак, старший сын завоевателя (454).

Тогда гунны, под предводительством одного из сыновей Аттилы, по имени Денгизих или Дизигих, отступили в русскую степь. Другие сыновья Аттилы потребовали себе владений у римлян, которые поселили их – одного (Эрнака) в Добрудже, а двух остальных, Эмнедзара и Узиндура, в Мёзии. Денгизих увлек гуннов в поход на Восточную империю в район Нижнего Дуная, но был побежден, убит, и его голова – голова сына Аттилы – была выставлена в Константинополе посреди цирка (468).

Другие гуннские кланы уцелели в Северном Причерноморье, образовав две орды – гуннов-кутригуров, кочевавших к северо-западу от Азовского моря, и гуннов-утургуров или утригуров, которые выбрали для кочевий устье Дона. Две эти орды быстро стали врагами, впрочем, их конфликты тайно разжигались византийской дипломатией. Около 545 г. император Юстиниан натравил царя утургуров по имени Сандилх на соперничающую орду. Кутригуры были разгромлены Сандилхом и понесли огромные потери (548), но все-таки сумели подняться в правление своего царя Забергана или Замергана и попытались отомстить византийцам за ту поддержку, что те оказали их братьям-врагам при Юстиниане. Зимой 558/59 г. Заберган со своей ордой перешел по льду Дуная и внезапно появился перед стенами самого Константинополя. Но Велизарий спас столицу, и Заберган ушел назад в донские степи, где возобновил борьбу против Сандилха. Снова началась беспощадная братоубийственная война между двумя гуннскими ордами. Она все еще шла, когда третья орда, аваров, пришедшая из Азии, раздавила обоих претендентов и завладела империей русских степей.

Это новое вторжение стало следствием революционных перемен в Восточной Азии, вызванных появлением тукю или тюркютов.

Глава 2. Раннее Средневековье: тукю, уйгуры и кидани

Империя тукюОколо 540 г. степная империя оказалась поделенной между тремя влиятельными тюрко-монгольскими силами. Жуан-жуани, вероятно монгольского происхождения, доминировали в Монголии от маньчжурской границы до Турфана и, вероятно, до восточной точки Балхаша, от Орхона до Великой стены. Эфталиты, очевидно также монголы по происхождению, царствовали в современном Семиречье, Русском Туркестане, Согдиане, Восточном Иране и Кабуле, от верхнего Юлдуса (на севере Карашара) до Мерва, от Балхаша и Арала до самого сердца Афганистана и Пенджаба. Два правящих клана, жуан-жуаней и эфталитов, породнились. Около 520 г. хан эфталитов женился на тетках жуан-жуаньского кагана Анагуя. Похоже, впрочем, что жуан-жуани, владыки родной Монголии, сохраняли первенство над эфталитами, хозяевами юго-западных пограничных земель. И наконец, как мы только что убедились, европейские гунны, очевидно тюрки по происхождению, по-прежнему доминировали в русской степи, рядом с Азовским морем и в устье Дона, хотя вражда двух их орд, кутригуров на западе и утургуров на востоке, ослабляла их мощь.

В числе жуан-жуаньских вассалов был, как сообщают нам китайцы, тукю, народ тюркского происхождения, давший название всей семье наций одной с ним языковой принадлежности. «Китайское название тукю, – утверждает Пеллио, – должно быть множественным числом от монгольского (языка жуан-жуаней) Türküt от türk, буквально: сильный». Согласно китайским летописям, тотемным животным тукю был волк[57]57

Предок тукю был вскормлен волчицей. Став взрослым, он совокупился с ней, и за десять лет у них появились десять сыновей, родившихся в материнском логове (Stanislas Julien, Documents sur les Tou-kiue, 321). На конце древков своих знамен тукю помещают золотую голову волчицы. Приближенные их царей называют себя волками. Поскольку все они рождены одной волчицей, то не хотят забывать древнего происхождения (Ibid., 331).

[Закрыть]. Они являлись потомками древних хунну, что подтверждает прототюркское происхождение, признаваемое Пеллио за гуннами. В начале VI в. местом жительства тукю был, вероятно, район Алтая, где они занимались металлургией, «кузнечным ремеслом». Что же касается жуан-жуаней, их силы были подорваны гражданской войной, в которой около 520 г. их каган Анагуй воевал против своего дяди Поломэня; первый правил над восточными ордами, второй над западными.

После того как Анагуй в конце концов остался единственным повелителем ханства (522–552), ему пришлось воевать против непокорных вассальных тюркских племен. Одно из них, гао-цзюй, которое отождествляют с толосами или толашами, вероятно, предками уйгуров, кочевавшее, предположительно, на юге Алтая, возле Урунгу, где-то в 508 г. нанесло поражение жуан-жуаням, но потом, в 516 г., их царь был убит, и им снова пришлось покориться; в 521 г. гао-цзюи снова попытались освободиться из-под власти жуан-жуаней, воспользовавшись междоусобцами среди них, но снова безуспешно. Незадолго до 546 г. они планировали новый мятеж, но им в этом помешали тукю, которые хотя и были одного с ними происхождения, проявили преданность их общему сюзерену, жуан-жуаньскому кагану Анагую, и предупредили его. За эту услугу вождь тукю – нам известны его тюркское имя Бумын и его китайская транскрипция Ту-мен – попросил руку одной из жуан-жуаньских принцесс. Анагуй ему в этом отказал. Тогда Бумын вступил в союз с династией Си Вэй – тобайского, то есть, очевидно, тюркского, происхождения, царствовавшей, как мы знаем, на северо-востоке Китая, в Чанъане. Хотя и полностью китаизировавшиеся, тоба, вероятно, не забыли о кровном тюркском родстве. Во всяком случае, они должны были быть счастливы этим союзом, который угрожал с тыла их давним врагам монголам жуан-жуаням, и потому отдали Бумыну в жены принцессу их дома (551). Окружив таким образом жуан-жуаней, Бумын их полностью разгромил и принудил их кагана Анагуя покончить с собой (551). Остатки жуан-жуаней, оставив Монголию тукю, бежали к китайской границе, где двор Бэй Цзи, преемников Тун-Вэев, поселил их в качестве пограничной стражи.

Итак, древняя имперская земля Монголии перешла от жуан-жуаней к тукю, от монголов к тюркам. Императорский титул кагана присвоил себе Бумын. Ставка правителя новой империи осталась в верховьях Орхона, в горном районе, где, от древних хунну до Чингизидов, так часто обосновывался командный пост над ордами.

Бумын-каган, тюркский герой, умер буквально на следующий день после своего триумфа (552), и его владения были разделены. Его сын Мукан вместе с императорским титулом получил Монголию (553–572). Это было началом ханства восточных тукю. Младший брат Бумына Истами (по-тюркски) или Шэдеми (в китайской транскрипции) получил с княжеским титулом ябгу Джунгарию, область Черного Иртыша и Эмеля, бассейны Юлдуса, Или, Чу и Таласа (552–575). Это было началом ханства западных тукю[58]58

Титул ябгу или ябху, вероятно, перешел к тюркоязычным народам от древних кушанцев или индо-скифов. С ним фигурирует на своих монетах кушанский правитель Кадфис I.

[Закрыть].

В районе Таласа вождь западных тукю Истами сталкивался с эфталитами. Намереваясь ударить им в тыл, он сговорился с их наследственными врагами персами, которыми в то время правил Хосров Ануширван, величайший государь из сасанидской династии. Он скрепил договор, отдав одну из своих дочерей в жены Хосрову. Эфталиты, атакованные с севера тукю, а с юго-запада Сасанидами, были раздавлены и исчезли из истории (ок. 565). Северо-западная их часть, кочевавшая рядом с Аралом, вынуждена была бежать на запад, и, возможно, именно они (а не остатки жуан-жуаней) под именем уархонитов или аваров создадут впоследствии новое монгольское ханство в Венгрии; мы увидим, как в следующую эпоху изгнанная из Азии орда, известная греческим и латинским писателям под именем аваров, будет наводить ужас на Византийскую империю и германский Запад вплоть до того дня, пока не будет уничтожена Карлом Великим.

Владения эфталитов были поделены между западными тукю и Сасанидами. Вождь тукю Истами взял себе Согдиану, а Хосров Ануширван – Бактрию, утраченную иранскую территорию, которая между 656 и 568 гг. вернулась в состав Сасанидской империи. Это воссоединение, очевидно, продолжалось недолго, поскольку западные тукю в скором времени отобрали у своих вчерашних союзников Сасанидов Балх и Кундуз, то есть ту же самую Бактрию.

Так окончательно сформировались два тюркских царства раннего Средневековья: ханство восточных тукю, образованное каганом Муканом в Монголии, с центром близ будущего Каракорума на Верхнем Орхоне, и ханство западных тукю на Или и в Западном Туркестане, с летней резиденцией в верховьях Юлдуса, к северу от Карашара и Кучи, и с зимней на берегах Иссык-Куля или в долине Таласа. Граница между двумя ханствами, в той степени, в какой вообще можно говорить о границах между главным образом кочевыми империями, проходила по Большому Алтаю и горам к востоку от Хами.

В своей зоне восточные тукю начиная с царствования кагана Мукана (553–572) не имели противников. Кидани, монгольская орда, предположительно занимавшая с середины V в. западный берег Ляохэ, поблизости от современного Джехола, около 560 г. были разбиты Муканом. В Северном Китае царь Чанъаня из династии Бэй Чжоу униженно просил руки дочери Мукана, который к тому времени явно превратился в арбитра в отношениях между двумя царствами – наследниками империи тоба.

Ябгу, или хан, западных тукю Истами, который, как мы знаем, царствовал с 552 по 575 г., известен Табари под именем Синджибу, а византийскому историку Менандру под именем Сильджибуль (вероятно, смешение имени с тем же титулом ябгу). Союза с ним добивались византийцы. Действительно, теперь, когда тукю превратились на Оксе в непосредственных соседей сасанидской Персии, византийцы были заинтересованы в союзе с ними против нее. Со своей стороны, Истами, который производит впечатление человека очень умного, мечтал воспользоваться своим положением на перекрестке азиатских торговых путей, чтобы получить свободу торговли шелком через Персию, от китайской границы до византийской. С этой целью некий согдиец по имени Маниах (согдийцы в ту пору имели в Центральной Азии репутацию лучших караванщиков) отправился от его имени к Хосрову Ануширвану, но его предложения были отвергнуты, Персия намеревалась сохранить за собой монополию на продажу шелка Византийской империи. Тогда Истами решил напрямую договориться с Византией против Персии. В 567 г. он послал в Константинополь того же Маниаха через Нижнюю Волгу и Кавказ. Царствовавшего в то время императора Тиберия II, видимо, очень заинтересовало предложение тюркского посла, потому что в обратном пути он приказал сопровождать его византийскому послу Земарху (568). Земарх был принят Истами в его летней резиденции, севернее Актагских, то есть Тянь-Шаньских, гор, в долине по верхнему течению Юлдуса, на северо-западе Карашара. Между тюркским ябгу и полномочным представителем византийского императора был заключен прочный союз против общего врага: сасанидской Персии. Приехавший тем временем сасанидский посол, встретивший Истами возле Таласа, был грубо выпровожен обратно, и тюркский царь объявил Персии войну. В 572 г. византийцы, в свою очередь, начали войну против Персии, которая продлилась двадцать лет (572–591). В это время между западными тукю и византийцами поддерживались тесные связи. Пока Земарх возвращался назад через Нижнюю Волгу, Кавказ и Лазику, Истами отправил второго посла, Ананкаста. Со своей стороны византийцы отправляли к нему одного за другим: Евтихия, Валентина, Эродиана и Павла Киликийского.

Надо отметить, что эти различные посольства позволили византийцам приобрести достаточно точные данные о нравах и верованиях тукю. «Турки, – говорит нам Феофилакт Симокатта, – очень необычно почитают огонь». Действительно, нам известно, что влияние иранского маздеизма ощущалось у них вплоть до принятия культа бога Ормузда или Хормузда. «Также они поклоняются воздуху и воде», и действительно мы будем наблюдать почитание текущей воды, доведенное у потомков Чингисхана до запрета на мульсуманские ритуальные омовения и на стирку одежды иначе, как в при соблюдении особых условий. «Но они поклоняются и называют Богом только единого творца неба и земли, приносят ему в жертву лошадей, быков и баранов», и это общий для древних тюрко-монгольских народов культ Тенгри, обожествленного неба. Наконец, то, что рассказывает нам Феофилакт об «их жрецах, умеющих предсказывать будущее», относится к тюрко-монгольским шаманам, сохранявшим большое влияние даже во времена Чингисхана.

В 576 г. византийский император Тиберий II снова послал Валентина с посольством к западным тукю. Но когда тот добрался до царской резиденции в верховьях Юлдуса, оказалось, что Истами недавно умер. Его сын и преемник Тарду (575–603), или, как его называют китайские историки, Да-тоу, выразил сильное недовольство, поскольку константинопольский двор заключил договор с аварами, то есть с остатками жуан-жуаней или, более вероятно, эфталитов, бежавших в Южную Россию. Поэтому Тарду принял Валентина очень нелюбезно. Более того: чтобы наказать Византию за то, что он считал нарушением союзнических обязательств, от отправил отряд тукюйской конницы под командованием некоего Бохана в рейд на византийские владения в Крыму. Бохан с помощью последнего вождя гуннов-утургуров по имени Анагай осадил византийский город Боспор, или Пантикапей, возле Керчи (576). В 581 г. мы видим тех же тукю под стенами Херсонеса, и так будет продолжаться до 590 г., когда они окончательно покинут эту страну.

Размолвка между западными тукю и византийцами не помешала первым продолжать войну с Персией. В 588–589 гг. они вторглись в Бактрию или Тохаристан и дошли до Герата. Хотя, как утверждает персидская традиция, персидский герой Бахрам Чубин их отбросил, они наверняка воспользовались гражданской войной, которая затем вспыхнула между Бахрамом и Хосровом II Парвизом (590). Проиграв, Бахрам бежал к ним. Видимо, именно в это время они закончили завоевание Тохаристана к северу от Гиндукуша. Во всяком случае, нам известно, что в 597–598 гг. эта область с Балхом и Кундузом, ее столицами, уже не принадлежала Персии, а находилась в зависимости от западных тукю[59]59

Армянский историк Себеос пишет, что в 597–598 гг. персы под предводительством полководца Смбада Багратуни совершили поход вглубь страны турок до Балха.

[Закрыть]. Во время паломнического путешествия Сюаньцзана в 630 г. Тохаристан будет являться уделом пребывавшего в Кундузе тюркского тегина, или принца, сына хана западных тукю.

В то время как на Дальнем Востоке китайская национальная династия Суй восстанавливала единство Китая после трех веков раздробленности (589), Центральная Азия оказалась разделенной между двумя огромными тюркскими империями: восточных тукю, простиравшейся от маньчжурской границы до Великой стены и оазиса Хами, и империей западных тукю, раскинувшейся от Хами до Арала и до Персии, граница с которой проходила южнее Окса, между этой рекой и рекой Мерв, включая в тюркские владения весь Тохаристан к северу от Гиндукуша.

Надпись в честь Кюль-тегина в Кошо-Цайдаме, сделанная век спустя, в эпических выражениях воспевает тюркскую мощь, достигшую тогда апогея: «Когда были созданы синее небо наверху и черная земля внизу, между ними были созданы сыны человеческие. Над всеми сынами человеческими возвышались мои предки Бумын-каган и Истами-каган. Став владыками, они управляли и устраивали империю и создавали установления для тюркского народа. Во всех четырех частях света у них было много врагов, но своими походами они покорили и усмирили многие народы во всех четырех частях света. Они заставили их склонить голову и преклонить колено. Они довели нас на востоке до леса Кадирхан (Хинганские горы), а сзади (на западе) до Железных ворот (Трансоксианы). И между двумя этими крайними точками синие тюрки были полными господами. Это были мудрые каганы, это были доблестные каганы, и все их военачальники были мудрыми и доблестными, и вся знать, и весь народ были справедливыми».

Нормы морали, на которые ссылается эта знаменитая страница истории, заимствованы из древних космогонических концепций, служивших основой тюрко-монгольского шаманизма. Концепции очень простые. Мир состоит из нескольких уровней, поставленных один на другой. Семнадцать верхних составляют небо, царство Света, семь или девять нижних – подземный мир, царство Тьмы; между ними поверхность земли, где живут люди. Небо и земля подчиняются живущему на самом верхнем уровне неба высшему существу, которое называют Божественное Небо, или Тенгри. На небе также живут праведные души, а подземный мир – ад для грешников. Тюркская мифология включала еще много божеств, в том числе богиню Умай[60]60

И очевидно, богиню земли, персонифицированную в богине горы Отукан, вероятно идентичной Атуган или Итуган, богине земли у монголов XIII в.

[Закрыть], покровительствовавшую детям, и бесчисленных духов, обитавших на земле и в воде (йер-суб, на современном турецком яр-су), в первую очередь тех, кто населял горы и источники, святые места (идук), развитие культа которых мы увидим во времена и в законодательстве Чингизидов.

Что же касается описания внешности тукю, нам его также предоставили китайские историки. Один автор в 581 г. описывает их так: «Они носят длинные распущенные волосы и живут в войлочных палатках. Они передвигаются с одного места на другое, в зависимости от того, где находят воду и пастбища. Главные их занятия – скотоводство и охота. Они мало уважают стариков[61]61

Пример Тониукука показывает, что это обвинение китайцев часто было необоснованным (см. ниже).

[Закрыть], но выражают большое уважение мужчинам в расцвете лет. Они не знают ни обрядов, ни правосудия и в этом походят на древних хунну. Высшие титулы у них е-бу (ябгу), шэ (шад), те-цинь (текин или тегин), су-ли-пат и до-дун-пат (тудун) и другие, младшие. Эти высшие чиновники образуют 29 разных рангов. Все эти должности наследственные. Из оружия они имеют лук, стрелы, свистящие стрелы, панцирь, копье, саблю и меч. Их пояса имеют вдавленные и выпуклые украшения. На верхушке древка своих знамен они устанавливают золотую голову волчицы. Приближенные короля называются фу-ли, что означает волк (бюри, büri). Когда умирает мужчина, его родные убивают каждый по барану или по лошади и выкладывают их перед палаткой, как будто принося ему жертву. Они семь раз объезжают вокруг палатки верхом на коне, издавая зловещие крики, и, как только останавливаются перед входом, режут себе лица кинжалами, чтобы было видно, что вместе со слезами струится кровь… В день похорон члены семьи и родственники приносят жертву, скачут на лошадях и режут себе лица, как в первый день, когда человек умер. После похорон возле могилы укладывают камни, количество которых равно количеству людей, которых покойный убил за свою жизнь. После смерти отца, старшего брата или дяди сын, младший брат и племянники женятся на их вдовах и сестрах. В палатке хана вход открывается на восток, из уважения к той стороне неба, где восходит солнце. Они почитают демонов и духов и верят колдунам (шаманам). Они считают почетным погибнуть в бою и стыдным умереть от болезни».