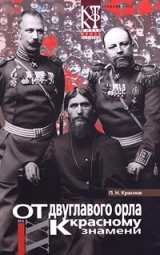

Текст книги "От Двуглавого Орла к красному знамени. Кн. 1 (др. изд.)"

Автор книги: Петр Краснов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 50 (всего у книги 65 страниц)

XLVIII

Эти дни Карпов сильно волновался ожиданием. Каждый день в определенные часы он получал от Растеряева записки с описанием обстановки и следил за каждым шагом пехоты.

В этот день утром он получил известие, что сегодня между четырнадцатью и шестнадцатью часами произойдет бой, а когда выезжать, о том Растеряев обещал прислать дополнительно.

К двум часам дня, к началу канонады, полк был поседлан и сотни собраны по дворам. Карпов хотел идти, но адъютант Кумсков его удерживал.

– Поспеем, господин полковник, – говорил он. – Нет хуже, как если мы понапрасну опять приедем. Люди потеряют порыв и охладеют.

– Вы правы, Георгий Петрович, но не случилось ли чего с Растеряевым?

– Самый аккуратный офицер, господин полковник.

– А если убит?

– Там Алпатов. Пехота прислала бы сказать. Да ведь вы знаете пехотный бой. Они до утра будут вести артиллерийскую подготовку. Я думаю, что сегодня ничего не будет. Не так-то легко взять укрепления.

– Пойдемте на улицу, я не могу сидеть в избе, – сказал Карпов и вышел с адъютантом из хаты.

Красное солнце опускалось к горизонту. Гром пушек и грохот рвущихся снарядов внезапно смолкли. И вдруг оттуда, где в мутном туманном мареве лиловыми пятнами рисовались деревья господского дома, послышался неясный гул.

– Георгий Петрович, что же это?! – схватывая за руку Кумскова, воскликнул Карпов.

Адъютант стоял бледный и широко раскрытыми глазами смотрел вдаль

– Ведь это… Ура!.. Вы понимаете? Они атакуют… А мы… в восьми верстах. Нам сию минуту нужно быть там!.. Трубач!.. Трубач! Труби тревогу…

Через пять минут полк просторною рысью шел по направлению к Новому Корчину. Но уже темнело. Солнце скрылось в полосе тумана, и луна высоко висела в небе. Были обманные, тусклые сумерки. Навстречу Карпову скакали два казака. Это были Федотов и Модзалевский. Виктор передал пакет с донесением Карпову, но тот его не стал даже читать. По тишине, которая наступила кругом, тишине победы, когда не слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов, Карпов уже помимо всякого донесения понимал, что все кончено и он опоздал.

– Почему так поздно? – крикнул он на ходу Виктору.

– Не могу знать, – громко и отчетливо прокричал Виктор.

Полк широким потоком, не сокращая рыси, спустился к реке, и так как мост был занят толпою пленных, которых вели в посад, то Карпов свернул на брод и по броду по брюхо лошади перешел через реку Ниду и поскакал к господскому дому.

Навстречу ему по всему полю шли наши солдаты. В подоткнутых спереди шинелях, в заломленных на затылок старых смятых фуражках, с винтовками на плече они имели лихой ухарской вид победителей.

– Эх, казаки родимые! – кричал молодец, шедший навстречу, – что же, опять опоздали! Мы пешком нагоняем, а вы и на конях не можете.

– Казачки, казачки, – мало-мало батареи не забрали, а вы! Эх вы! – говорил офицер с красным, возбужденным бегом лицом, обтирая пот.

– Нагаечники, – слышался из сумрака злобный голос, – им мирный народ усмирять это одно, а воевать… Ку-у-ды ж!

Кто-то из темноты пронзительно свистнул, и было в этом коротком свисте столько презрения и оскорбительной досады, что он ударил Карпова и его казаков, как бич. Карпов невольно оглянулся, и первое, что бросилось ему в глаза – улыбка, которая плыла по лицу Модзалевского и которую он никак не мог удержать.

– Ты чему смеешься, каналья! – крикнул Карпов.

Лицо Виктора мгновенно стало серьезным, и он пробормотал:

– Я-то? Я ничего…

Но уже была аллея господского дома. Густая толпа солдат гомонила по саду.

– Я бежал за ими, версты две бежал, – задыхаясь счастливым молодым голосом, говорил кто-то, – ну разве догонишь? Они на лошадях, слышь себе громыхают рысью. Ну вот не догнал, рукой схватить можно.

– Я его, милый человек, как схвачу за горло, у него и сабля из рук вон выпала. Ну, пожалуйте, ваше благородие, в плену значит.

– Он в меня выпалил – ну во, как ты стоишь, и – жжи – ничего, промахнулся.

– Я его штыком как в живот шарахну – у него глаза аж завертелись.

– Больно, должно быть.

– Эх, кабы кавалерия подоспела, всех бы забрали, а то сколько его убежало.

– И пушки увезли. Главное досада, что пушки.

– А меня, братцы, офицер спас, – говорил в толпе второй роты высокий и нескладный Железкин. – Ротный наш, капитан Козлов. Он в меня штыком, а ротный штык от меня отвел и штык прямо ему в грудь. Кровь пошла. Я говорю: вы ранены за меня. А он говорит: ничего, тебе бы в живот, а мне в грудь – пустяки и упал, значит. Ввек не забуду. Умирать буду, а помнить его благородие Александра Ивановича буду!

Полковник Дорман, счастливый, сияющий, насквозь пропитанный запахом победы, встретил Карпова у самого подъезда среди трупов немногих австрийских солдат, заколотых в пылу боя.

– Что же вы, – с горьким упреком сказал он Карпову, – многоуважаемый, опоздали, а? Полторы дивизии и шесть батарей были ваши. Мои конные ординарцы и то две пушки взяли. Эх вы! Гаврилычи!

Кровь прилила к лицу Карпова от этого оскорбления, но он так понимал Дормана, что ничего не ответил.

– Теперь что же? Идите домой. Вы мне больше не нужны. Я здесь закапываться буду. Корпусу донесу, что не моя вина, что мы не в Столине, а здесь.

– Я догоню! – сдержанно сказал Карпов.

– Куды! К черту под хвост догоните. Он, поди, окопался уже.

– Я догоню! – решительно сказал Карпов и повернул лошадь. Злоба кипела в нем. Он ничего не помнил, но сознавал одно, что оскорблено его родное войско, его прекрасные казаки и оскорблены по его вине.

Полк, собравшийся в резервную колонну подле господского дома, ожидал его хмурый и недовольный. Казаки сидели, нахохлившись и опустив головы. Им обидно было, и они до глубины сердца чувствовали вину своего командира.

– Третья и четвертая сотни в лаву на Столин, рысью, – крикнул Карпов. – Есаул Каргальсков, ведите лаву. Войсковой старшина Коршунов, идите с остальными сотнями в полуверсте сзади. Я пойду с лавой!..

У него уже созрел свой план, и план его сулил успех.

XLIX

Карпов ехал по дороге за серединою рассыпавшихся в лаву казаков, и картина будущего боя отчетливо рисовалась ему.

Там, где-нибудь в восьми верстах от него, толпою, молчаливо нахмурившись, меся башмаками глубокую грязь, идут остатки австрийской дивизии. Они потрясены боем. Усталые лошади едва вытягивают пушки из грязи. Крутом холодная, обманчивая в лунном свете ночь. Он обогнет справа лесом эту колонну и ударит на нее в конном строю. Они сдадутся. Они не могут не сдаться. Тогда он покажет, что такое его казаки. Он возьмет пленных и пушки не из-под пехоты, а сам – в большом и смелом ночном бою.

Его ночная конная атака при луне станет достоянием истории, и дело у Посада Столина будут так же изучать, как Бегли-Ахметское дело, а имя Карпова будет навеки прославлено, как имя кавалерийского вождя!

Он выпрямлялся в седле и бодро ехал по дороге. Брошенные повозки и кухни, валяющиеся вдоль дороги ранцы показывали ему, что паника и усталость в рядах австрийской пехоты были велики. В четырех верстах от Нового Корчина в стороне от дороги, загрузшие по самые оси в болоте стояли две пушки с передками. Должно быть, обезумев от страха, бросились обгонять пехоту, сорвались с дороги и погрузли в болоте. «Хорошо! Хорошо», – думал Карпов и шел свободной рысью.

Близка была деревня Хвалибоговице. Здесь дорога поднималась на бугор.

По бугру вспыхнули яркие желтые огоньки и раздалась трескотня ружей. Хвалибоговице было занято неприятелем, готовым дать отпор. Пули щелкали кругом. Две лошади в лаве упали, казак со стоном склонился на луку седла. Лава подалась назад.

– Стойте! Стойте! – крикнул Карпов. – Это его арьергард. Тут всего какая-нибудь рота, не больше. Есаул Каргальсков, отведите немного лаву и ждите. Я обойду их с остальными сотнями. Георгий Петрович, поедемте со мною, посмотрим, в чем дело.

От широкого грязного растоптанного отступавшими австрийцами шляха вправо шла чистая, узкая, упругая полевая дорожка. Сарданапал, как только ступил на нее, облегченно фыркнул, охотно ответил на шпору и пошел левым галопом к черневшему в стороне лесу. Кумсков, Лукьянов, Пастухов и Модзалевский скакали за Карповым. Они въехали в темный лес и невольно перешли на шаг. Пахло сыростью и прелым листом. Лошади неслышно, точно крадучись, ступали по мягкой, усеянной коричневыми листьями дороге. Лунный свет бросал серебряные блики на мокрые стволы буков и осин и блестел на оставшемся в глубине леса снегу. Капель падала с деревьев и шумела по сухому листу, и казалось, что кто-то осторожно подходит. Влево лес становился реже, начиналась опушка, за ней были холмы и край деревни Хвалибоговице.

Карпов остановился, слез с лошади и пошел к опушке.

Лукьянов и Модзалевский шли следом, адъютант рядом.

Они вышли на край леса. Из темноты леса деревня, озаренная полною луною, казалась совершенно светлою. Каждая хата, огороды, поля, журавель колодца были ясно видны на фоне серебрящегося неба. Выстрелы продолжались, и огни их вспыхивали только влево, против большой дороги.

– Я так и думал, – сказал Карпов шепотом. – Тут и роты не будет. Скачите к Коршунову и ведите его этою дорогою сюда. Мы пошлем вторую сотню пешком в деревню, а со всеми остальными на конях в обход. Скажите Каргальскову, чтобы присоединил обе свои сотни к полку. Вы понимаете меня?

– Понимаю, понимаю, – проговорил Кумсков. Волнение командира полка передалось и его адъютанту. Он также дрожал внутреннею дрожью, как дрожал и Карпов.

– Мы покажем им, что такое Донцы! – горделиво сказал Карпов так громко, что Лукьянов и Модзалевский услыхали его слова.

Кумсков побежал к лошади, и слышно было, как он поскакал по дороге. Затем все стихло.

Карпов стоял на опушке, в пяти шагах от него был его штаб-трубач. Модзалевский отошел назад.

Вдруг резкий выстрел совсем подле заставил Карпова оглянуться. Он увидел, что Лукьянов без стона свалился, как сноп, на землю, два раза судорожно дернулась его нога, и он затих. Не успел Карпов сообразить, откуда и кто стрелял, как яркое пламя выстрела метнулось подле него, страшный удар в грудь толкнул его и сбил с ног, и, захлебываясь кровью, он упал на землю. Но он сознавал, что не убит. Затылок, с которого слетела папаха, явственно ощущал холодный и сырой мох, и он царапал и щекотал его шею. В ту же минуту он увидал над собою юное лицо Модзалевского и хотел спросить его. Ему казалось, что Модзалевский пришел к нему на помощь. Но Модзалевский смотрел на него со злобою и ненавистью и медленно вытягивал шашку из ножен. Карпов пошевелился и потянулся рукою к револьверу, но в ту же минуту страшный удар по черепу оглушил его, красные искры посыпались из глаз, все завертелось под ним, и исчезло сознание жизни.

Виктор толкнул Карпова ногой и убедился, что он мертв. Тогда он вложил шашку в ножны и быстро побежал к деревне, занятой австрийцами.

Пастухов, оставшийся на дороге с четырьмя лошадьми, слыхал выстрелы и не знал, что ему делать. Спешить на выстрелы с четырьмя лошадьми он не мог, лес был густой и с ними нельзя было пролезть, бросить лошадей он не смел. Смертельно бледный, в страшной томительной тревоге он повторял только «с нами крестная сила!», тяжело вздыхал и отдувался. Но в лесу стало тихо. Никто не кричал, не стонал, не звал на помощь, выстрелов больше не было.

Минут через десять неясный гул идущей рысью конницы раздался по лесу. Коршунов и Кумсков скакали впереди полка.

– Вот здесь! – сказал Кумсков, увидав Пастухова с лошадьми.

Коршунов остановил знаком сотни и поехал через лес на опушку. На зеленом мху, освещенные высоко поднявшимся месяцем лежали два трупа – командира и его штаб-трубача. Оба были убиты почти в упор кем-то, подкравшимся сзади. Карпов, кроме того, был зарублен. Доброволец Виктор Модзалевский пропал без вести. Страшное подозрение закралось в души казаков. Урядник Алпатов и казак Польшинсков были уверены в том, что никто другой, как Виктор убил командира. Но никто громко не говорил об этом. Слишком гнусным, гадким и подлым казалось все это дело.

Известие о смерти любимого командира полка как громом поразило казаков. Бодрость сменилась апатией. У Коршунова не хватило силы воли выполнить план Карпова, который ему рассказал Кумсков. История конницы – история ее генералов. Вождь, способный на лихую, ночную конную атаку, был убит, и его некем было заменить.

Уныло и скучно, без трофеев, везя убитого командира, возвращался к пехоте полк Карпова. С этого дня его слава померкла, он стал самым обыкновенным заурядным полком.

Тот, кто исповедовал завет Мехильта – «Лучшего из гоев умертви, лучшей из змей раздроби мозг», – знал, что делал.

Виктор, раздробивши мозг Карпова, раздробил и мозг его полка.

L

Автомобиль Красного Креста, на котором сидел Мацнев, поддерживая лежащего рядом на носилках Саблина, дрогнул, переезжая с поля через канаву на шоссе, и от этого толчка Саблин очнулся, застонал и открыл глаза

Автомобиль, выбравшись на ровное мощенное кирпичом на ребро стратегическое шоссе, точно обрадовался, заскрипел рычагом и покатил, мерно жужжа.

– Где я? – хрипло спросил Саблин.

– Со мной, милый Саша, – ласково проговорил Мацнев. Саблин поднял глаза, узнал Мацнева и кротко улыбнулся.

– А, милый философ, – сказал он. – Вот неожиданная встреча… Что батарея? – вдруг тревожно спросил он. Перед ним стала картина последнего момента атаки.

– Взята, Саша, взята! Ты со своим дивизионом вписал славнейшую страницу в историю нашего полка, да и не только его, а вообще всей конницы нашей, всей Русской армии. Четыре пушки! Прислугу наши молодцы порубили. Вы спасли пехоту.

Но Саблин уже слушал его со странным равнодушием. Точно Мацнев рассказывал ему о чем-то давно-давно прошедшем, скучном и неинтересном. Он слабо улыбнулся, усилием воли заставляя себя вспомнить все, что было, но ничего не мог вспомнить. Была скачка, и Диана без седока его обогнала под солдатским седлом. Почему Диана была под солдатским седлом?

– А Коля? – вдруг тревожно спросил Саблин.

– Ты герой, Саша, – не отвечая на вопрос о сыне, говорил Мацнев. – Ты теперь великий герой. Георгиевский крест обеспечен. Князь уже телеграфировал Государю о тебе. Помнишь, я тебе всегда говорил, что ты в сорочке родился. Первое дело и такое славное дело, удивительное дело.

Саблин слушал его и не понимал. Все то, что говорил ему Мацнев, было скучно и навевало тоску. Слава, подвиг, взятая батарея, все это было не главное, не существенное… Коля? Но и вопрос о Коле возник как-то случайно в связи с Дианой, поседланной солдатским седлом, и значения не имел. А что же главное?

Мерно журчавшая машина и мягко покачивавшийся на рессорах автомобиль мешали сосредоточиться. Саблин видел подле своей головы мягкую белую руку Мацнева с пальцами, украшенными дорогими перстнями, и нежное чувство любви к старому товарищу охватывало его.

– Что, я очень тяжело ранен? – спросил Саблин и сейчас же почувствовал, что вот это-то и есть самое главное, что ему нужно было знать и что его так сильно безпокоило. – Я буду жить? – спросил он, жадно устремляя глаза на Мацнева и с тревогою ожидая его ответа.

– Ну, конечно. Две шрапнельные пульки, да какой-то осколочек тебя повредили, но существенного ничего.

– Правда?

– Клянусь Анакреоном.

У Саблина явилось сильное желание поцеловать красивую холеную белую руку за эти слова. Свое, личное заслоняло все остальное.

– Ты куда меня везешь?

– Прямо в Варшаву, в лучший лазарет, на попечение лучших врачей и Александры Петровны. Помнишь?

Саблин поморщился. Теперь легкомысленная Александра Петровна Ростовцева, любительница пикантных разговоров и приключений с молодыми мужчинами, навязывавшаяся когда-то Саблину, была ему неприятна. Он знал, что и у Мацнева было с нею какое-то особенное и притом противоестественное приключение.

Мацнев понял его.

– Ты, Саша, не узнаешь ее. Ты знаешь, она разошлась с мужем и стала святою. Она работает в солдатском отделении и исполняет самые тяжелые и грубые работы. А? Кто бы мог подумать, что Саша Ростовцева будет мыть грязные раны? Знаешь, она как-то высосала гной из раны и тем спасла солдата. Ах, подвиг так меняет женщину. У ней лицо – это ее единственный недостаток при ее дивной фигуре – стало прекрасным.

Но Саблину было неинтересно слушать про Александру Петровну.

– Что, мне операцию будут делать? – спросил он.

– Не знаю, Саша. Ну, если будут – самые пустяки…

Мысль об операции снова взволновала Саблина. Он не слушал, что говорил Мацнев. Мерный стук машины раздражал его и усыплял, явилось какое-то неясное, неопределенное, близкое к бреду состояние, и Саблин впал в полузабытье.

Иногда, на несколько секунд, сознание возвращалось к нему. Он видел темный сосновый лес, несшийся навстречу, пухлую белую руку с перстнями подле лица и снова забывался. Дневной жар сменила прохлада вечера, потом сияло небо кроткими звездами, где-то горели огни, и красноватое зарево отражалось в синем небе. Одно мгновение его поразил шум. Горели яркие фонари. Автомобиль стоял, кругом возились люди.

– Где я? – сквозь забытье спросил Саблин.

– В Варшаве, – отвечал Мацнев. – Вот мы и приехали.

Во время переноски в палату Саблин почувствовал сильную боль в груди и голове и потерял сознание.

LI

Сознание, грезы и полное безпамятство сменяли одно другое в продолжение нескольких дней. Чаще всего грезилось Саблину, что он лежит на постели и множество людей окружают его. Они маленькие, в полроста человека, с громадными головами и небольшими туловищами вроде тех людей, которых рисуют на карикатурах. Их очень много толпится кругом Саблина, они приходят и уходят, наполняют комнату и проваливаются куда-то, они оживлены и все время разговаривают друг с другом, но голосов их не слышно. Они ничего не делают Саблину, но от их присутствия Саблину неудобно, и он не знает, как их прогнать. Иногда сквозь эту толпу маленьких, суетливых человечков вдруг протискается большая нормальная фигура, но она похожа на тень. Она что-то делает над Саблиным, и после нее человечки исчезают, наступает мрак, спокойствие и нирвана. А потом, через сколько времени Саблин не мог определить, – опять он лежит в низкой тесной комнате, и маленькие человечки с большими головами оживленно толкутся вокруг него, говорят, входят, проваливаются куда-то и от них так мучительно безпокойно.

Мало-помалу те высокие, похожие на тени фигуры стали выявляться и приобретать реальные формы, и Саблин стал понимать, кто они такие. Первым он узнал короткого толстого человека с рыжими усами и бородой, который трогал его холодными, чисто вымытыми пальцами, и после его прикосновений становилось легко и приятно. Человек этот одет в длинный белый балахон с рукавами, завязанными у кистей. Саблин знал, что это доктор, знаменитый хирург Эвальд, делавший ему операцию. Другая фигура была высокая, стройная, одетая в длинную юбку в сборках, скрадывающую формы ног, в черной монашеской косынке, из-под которой на лоб выдвинут узким краем белый платок. Косынка спускается на плечи и доходит почти до пояса, и оттого не видно очертаний высокой груди. Маленькие руки с точеными изящными пальцами и нежными ладонями, холодные, сухие, осторожно прикасаются к самым больным местам, и боль утихает. Косынка закрывает весь овал лица, и ясно смотрят оттуда, из-под озабоченно нахмуренных бровей, большие серые глаза. Мягкое сияние этих глаз скрадывает неправильные черты лица. Саблин знает, что это Александра Петровна Ростовцева, друг графини Палтовой, с которой они при Саблине говорили, что женщина имеет право так же мысленно раздевать мужчину, как это делают мужчины с женщинами. Когда при ней сказали, что кто-то имел интригу с хорошенькой горничной своей жены, и Ротбек, бывший тут, воскликнул: «Как я понимаю его, их Танюша такая конфетка!», Александра Петровна совершенно серьезно сказала, что если мужья могут флиртовать с горничными и увлекаться ими, то нужно предоставить и женам право отдаваться лакеям и кучерам своих мужей.

– Твой Иван, – сказала она, обращаясь к Палтовой, – un bel homme tout a fait (* – В полном смысле слова красавец) , я бы не прочь иметь с ним роман.

У нее всегда был esprit mal tourne (* – Дурное на уме) , и в обществе, где были молодые барышни, ее боялись. Теперь эта самая Александра Петровна сияла неземною кротостью больших серых глаз, и греховное улетело от нее.

Третье лицо Саблин долго не мог признать. Оно появлялось подле него преимущественно ночью, когда ни доктора, ни Александры Петровны, ни служителя, ни няньки не было подле. Стоило Саблину застонать, пошевельнуться, стоило ему подумать о каком-либо желании, как, разгоняя бредовый кошмар маленьких человечков, являлся к нему этот человек. Он подходил, как дух, тихо и незаметно. Ловкими, сильными руками он сразу, как никто другой, устраивал удобно Саблина, иногда садился подле и клал мягкую теплую руку на лоб, и тогда Саблин успокаивался, глубокий сон охватывал его, и он засыпал до утра, чтобы проснуться окрепшим. Саблин не знал, кто этот человек, и спросить не мог, язык еще не повиновался ему.

Но постепенно сильное здоровое тело брало свое. Кошмары рассеялись. Определился и третий и оказался священником N-ского пехотного полка отцом Василием, тяжело раненным в Восточной Пруссии и теперь поправлявшимся в лазарете. Он с Саблиным вдвоем занимал высокую комнату со стенами, окрашенными масляной краской, и большим восьмистекольным окном, за которым были деревья сада с пожелтевшею листвою.

Саблин проснулся глухою ночью. Под синим покрывалом чуть светила на потолке электрическая лампа. Штора была спущена и плоским темным пятном лежала на стеклах. безпокойно бил по окнам дождь, и ветви деревьев стучали в стекла. Было слышно, как непрерывным потоком лилась из трубы вода в поставленную кадку. Страшное безпокойство охватило Саблина, и сердце его стыло в каком-то суровом предчувствии чего-то неотвратимого.

Он уже все знал. Знал, что Коле оторвало снарядом голову, что Ротбек убит, что убита почти вся молодежь, которую он повел в атаку, а он жив и будет жить и будет здоров.

Георгиевский крест, лично присланный ему Государем, лежал на столике под пучком мохнатых хризантем. Все это было не нужно, все это подчеркивало черноту и безотрадность его жизни. Первый раз память вместо ярких счастливых моментов жизни развернула перед ним целый ряд мучительных страниц. Объяснение с князем Репниным по поводу Китти, оскорбление от Любовина, Распутин, его Коля без головы…

Саблин безпокойно заметался на постели и застонал от душевной боли.

– Вы не спите, – услышал он ласковый голос. – Вам опять больно. Позвольте, я вам помогу.

Вспыхнула лампочка на столике у отца Василия. Но она тщательно была заслонена от Саблина книгою и осветила только подушки и часть стены у койки священника.

– Нет, благодарю вас, – сказал Саблин.

Священник накинул на себя серый подрясник, выпростал волосы, надел наперсный крест на георгиевской свежей ленте, большим гребнем расчесал волосы и бороду и, уютно съежившись, сел под лампой и стал читать небольшую книгу, в которой Саблин угадал Евангелие.

Саблин глядел на него. Лицо у священника было благообразное, красивое, одухотворенное, с маленькою курчавою, чуть раздвоенною бородой, такое, каким на русских иконах пишут лик Иисуса Христа. Оно было в меру худощаво и бледно, большие голубовато-серые глаза были прикрыты длинными темными ресницами. Ему можно было дать и пятьдесят лет, и двадцать пять. В темно-каштановых густых волнистых волосах пробивалась чуть заметная седина, в углу у глаз были маленькие морщины, и губы, покрытые усами, были тонки и сухи. Ничего телесного не было в нем, но все было душевное.

Саблин разглядывал его.

«Читает Евангелие, – подумал Саблин. – Читай, читай, ничего не начитаешь, вздор там написан. Толковали его каждый по-своему и каждый не понимал. Вон Толстой такого нагородил. А все потому, что никто не хочет понять, что толковать нечего, потому что главного – Бога – нет».

И с какою-то лихорадочною поспешною злобою Саблин ухватился за эту мысль.

«Ну, конечно, – думал он, – ибо если бы был Бог, разве возможна была бы война? Коля с оторванною головою? За что? Вера и Распутин? Распутин терзал ее тоже во имя Божие. А Бог молчал.

А Виктор и смерть Маруси? Застрелившийся Корф и несчастный Ротбек? Что теперь будет делать бедная Нина Васильевна?!

Иисус Христос был первым социалистом, и Евангелие, по-настоящему, запрещенная книга, а мы ее сами распространяем.

Все это чепуха. И как просто – когда нет Бога. И угрызений совести не нужно, и этой сердечной муки и томлений, и безсонных ночей… Был бы исправный желудок, а остальное все приложится».

Священник поднял голову от книги, посмотрел своими синеватыми глазами с неизмеримою кротостью на Саблина и сказал вполголоса:

– Рече, безумец, в сердце своем: несть Бог.

Саблин вскочил и сел на постели. Воспаленный блуждающий взгляд его остановился на спокойном лице священника.

– Вы это почему, батюшка? – хрипло спросил он в тревоге.

– Это я здесь прочел, – сказал спокойно отец Василий.

– Но почему вы это вслух прочли? Почему вы знали, что я думал о том, что Бога нет? – сказал Саблин.

– Я этого не знал и думаю, что вы так не думаете.

– Почему?

– Вы образованный и, по-видимому, верующий человек, – сказал священник. – Ошибаться и заблуждаться всякий может, но не верить не может никто.

– Я верил, но я так много раз убеждался в ошибочности своей веры, что перестал верить. Я искал правды в этой книге – и не нашел.

– Что же – это так понятно. Вы не умели искать. Вон социалисты полагают, что Евангелие одного с ними толка, а между тем учение Христа диаметрально противоположно учению социалистов. Христианство и социализм – это два полюса. И то, что вы сейчас так легко отметнулись от Бога, тоже вполне естественно. Вы Его не знаете.

Отец Василий помолчал немного и продолжал:

– Вы много пережили несчастий мирских и искали у Бога мирской помощи и не нашли. Это так и должно было быть. Царство Божие не от мира сего.

– О каком таком Царствии Божием говорите вы? – сказал Саблин.

– О том, о котором непрерывно и повсеместно молится весь род человеческий: «да приидет Царствие Твое!»

– Э, батюшка! Я, как себя помню, крестился на картинку, обложенную золотом и самоцветными камнями, и бормотал: «да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя… Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». А вышло что? Всю жизнь и лукавый, и искушение, и где же воля Божия? Да, извольте, я вам расскажу. Вы не спите все равно. Садитесь ко мне и слушайте.

Саблин, приподнявшись на подушки, уселся на постели и стал рассказывать свою жизнь. Выходило так, что главное в его жизни сначала были женщины. Он рассказал, какою страшною драмою оскорбления, рождения Виктора и смертью Маруси кончились его увлечения женщинами. Он победил беса похоти и сумел в чистой любви к Вере Константиновне и детям найти удовлетворение. И что же Бог дал ему в награду за эту победу над собою? Распутин, самоубийство Веры Константиновны, поруганной и опозоренной, и трагическая и никому не нужная, безцельная смерть сына…

– Но это только часть! Только часть, батюшка, – это личное, и этот крест я бы смог нести и справиться с собою. Я любил духовною великою любовью Государя и Государыню, любил русский народ и что же, что же вышло?!

Волнуясь и перебивая мысли и воспоминания, громоздя одну картину на другую, Саблин рассказал всю гамму своих разочарований в Государе и в русском народе, в котором не оказалось героев. Он говорил со слезами и горечью и как бы оправдывался в том, что он дерзнул не верить в Бога.

– Да, да, все это так понятно, – сказал отец Василий. – Вы никогда не задумывались над Евангелием, вы никогда не думали над святыми словами Христа: «ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»(Матфей 6: 33), потому что вы никогда не хотели понять, что «Царствие Божие не от мира сего», но хотели великую проповедь Христа насильственно приклеить к земной жизни, как это делают социалисты. Христианская религия есть религия внутренних побуждений, в этом вся ее страшная сила.

– Я вас не понимаю, батюшка.

– Да и не вы один, многие этого не понимают. Многие думают, что Христос пришел на землю, чтобы законодательствовать, и ищут в Евангелии какого-то устава жизни. Искал его и великий писатель наш, граф Лев Николаевич Толстой, и все они забыли, что сказал о себе Христос: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»(Матфей 5: 17)…

Отец Василий примолк, опустив голову. В комнате была тишина. За окном стояла глухая осенняя ночь. Никакой шум извне не доносился до них. Саблин, широко раскрыв глаза, смотрел на отца Василия и ждал чего-то. Странно билось его сердце, и было хорошо от вдруг охватившего его с непонятною силою волнения.