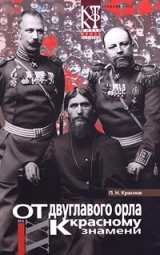

Текст книги "От Двуглавого Орла к красному знамени. Кн. 1 (др. изд.)"

Автор книги: Петр Краснов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 35 (всего у книги 65 страниц)

XXXVI

Веру Константиновну похоронили. Бабушка увезла детей из Петербурга. Саблин вернулся около семи часов вечера с кладбища на пустую квартиру. В ней пахло елками, живыми цветами, тем особым неуловимым запахом лакированного дерева, глазета и курений, смешанного с терпким запахом формалина, который говорит о покойнике. Зеркала были занавешены плотной кисеей и стояли как белые привидения, сумрачные и печальные. Мебель была в чехлах, картины закрытые. Печальное эхо отдавало его шаги по гостиной и коридору.

Саблин прошел в кабинет. Все картины и большой портрет Веры Константиновны в уборе невесты были закрыты. На письменном столе все было убрано, Саблин собирался уехать совсем в лагерь. Он снял кисею с портрета Веры Константиновны и долго смотрел на него, осветив его лампами. Она стояла перед ним во весь рост, как живая. Невинные голубые глаза смотрели из темных ресниц, и пухлые губы точно хотели что-то сказать.

Задвинув наглухо портьеры окон, Саблин уселся в кресле, зажег небольшую лампу и сел так, чтобы портрет ему был виден. Ему хотелось призрака. Он не только не испугался бы, если бы Вера явилась перед ним, но он обрадовался бы ей. Теперь, вскрывая пакет с ее посмертным посланием, он чувствовал, как горячо и глубоко он ее любил. Семнадцать лет прожили они вместе душа в душу, он ни разу не изменил ей, он ее ни разу не оскорбил, и она была верна ему.

– Правда, Вера? – сказал он и взглянул на портрет.

Юное лицо улыбалось с холста. Свет от лампы круглым бликом ложился на краски и отсвечивал, и было видно, что это не живое лицо, а картина. Саблин погасил лампу. Так было лучше. Из мрака кабинета она в белом платье выступала полная тайны. Вечерние тени играли на ее лице, и оно казалось живым.

Саблин нервно разорвал конверт, и несколько мелко исписанных листков выпали из него на стол. Он подобрал их по числам и стал читать.

«Простишь ли? Знаю, что нет. А все надеюсь. Уже больно жизнь хороша, уже слишком я люблю тебя и детей и тяжело уходить из нее… Скрыть все, забыть, что это было, и лгать, лгать тебе и детям всю жизнь, чтобы ты не знал ничего. Пробую и чувствую, что не могу лгать. Думала рассказать тебе все, чтобы ты понял и простил. И не поймешь и не простишь. А если и простишь, то есть скажешь, что простил, то в душе будешь всегда это помнить. Не попрекнешь, словами не выдашь, а все буду видеть, что я прощена, но то, что было, не забыто… А впрочем, что прощать?

Что же было? Боюсь, что и теперь не сумею всего рассказать, не посмею сказать главного. Уж слишком оно необычно и… грязно.

Ты веришь в демонов? Я не верила раньше. Теперь верую. Потому что это была бесовская сила, не иначе.

Попробую рассказать все по порядку, но не знаю, сумею ли?

… мая. Вчера А. Ф. сказала мне, что онхочет со мною познакомиться. Я сказала, что не имею ни малейшего желания видеть его, так как про него рассказывают много очень нехорошего и небезопасно женщине видеть его.

А. Ф. вспыхнула.

– Это неправда, – сказала она. – Он святой человек. Сосуд избранный, полный благодати. Вы знаете, – помолчав, добавила она, – что он делает для А. Без него… я не знаю, что бы было… В нем все-таки Бог и все, что от него, – от Бога…

Я промолчала и заговорила о другом.

Вечером были у В. Играли в покер. В. смеялась надо мною. Потом серьезно сказала: «В уничижении спасение. Вы знаете, что в вас сидит бес гордости. Изгоните его унижением себя. Княжна Л. ездила с ним в баню и мыла ему ноги и ходила за ним и испытала неземное блаженство. С Г. было то же самое. Он вас избрал, и это значит, что благодать с вами».

Я назвала его грязным мужиком и развратником. А. Ф. это было, видимо, неприятно. Она промолчала, но я видела, что она недовольна мною. В. сказала: «Вы повторяете мнение улицы. Чтобы судить о чем-либо, надо знать».

Чтобы загладить неприятное впечатление, я сказала А. Ф., что виновата и прошу простить меня. Если он хочет видеть меня, я буду у него, но тогда, когда у него будет много народа.

– Конечно, – сказала А. Ф. и поцеловала меня.

… июня. Ты приезжал из лагеря утром, когда я еще была в постели. Сколько счастья ты дал мне. Помнишь? Мы завтракали вместе. Я вся трепетала от любви к тебе. После завтрака ты уехал. Я осталась одна, полная тобою, полная мечтами о тебе. От В. приехал лакей с запиской. Пишет, что сегодня в шесть вечера заедет за мной, чтобы ехать к нему…

Писать ли дальше? Слишком тяжело… Думала бросить. Но говорить будет хуже. Лучше, чтобы ты это знал. Что я не виновата. Я любила тебя, как никогда, и думала, что ничего не может случиться.

Но Боже! какая мерзость!

В. заехала за мной в карете. Запах сирени стоял повсюду. На улицах женщины и дети продавали букеты белой и синей сирени. Мы приехали к нему. В прихожей я услышала гул многих женских голосов, и это меня ободрило. Я спокойно вошла за В. Нас ждали. Нам были оставлены места. Мне рядом с ним. В. – на другом конце стола.

Большая, толстая и старая О. сидела по другую сторону от него. Рядом с нею была незнакомая мне, очень бледная лимфатичная девушка с большими экзальтированными глазами, окруженными синевою. Она с ненавистью посмотрела на меня. Я увидела еще Л., княгиню П. с дочерью, только что кончившей институт, Н. и Ж. – все в бальных туалетах и больших декольте. Всего было десять дам и барышень. Мы с В. добавили число их до двенадцати. Они сидели за большим столом, накрытым скатертью. На столе были фрукты, пироги, печенья, конфеты, бутылки с вином, дорогие закуски и самовар. Л. разливала чай. Он сидел в голове стола и не встал при нашем приближении. Странно он был одет. В длинной бледно-фиолетовой рубашке, в черных штанах и, мне показалось, – в туфлях на босу ногу. Густые блестящие волосы его были расчесаны на две стороны, темная борода лоснилась. Но всего замечательнее были глаза. Громадные, белые, какие-то усталые и в то же время жгучие, они точно видели все насквозь.

Он протянул мне большую волосатую руку и сказал: «Гряди, гряди, голубица. Бе-елая. Люблю».

Все дамы обратили на меня внимание:

– Отметил. Счастливица! Удостоил. Отец наш!.. Божья благодать на ней, – послышалось со всех сторон.

Я была смущена и растерянно села подле. Он наливал мне вина и давал конфеты и пирожные. Я не пила и не ела.

– Думаешь, подсыпано чего, – сказал он. – Не занимаюсь эфтим. Ну пусть по-твоему. Не ешь, коли не хочешь. Брезгаешь. Смотри, как другие.

Он отломил кусочек пирожного с моей тарелки и протянул руку бледной девице. Та послушно открыла рот. Он положил ей его в рот.

– Вот Марья меня любит. Хочешь, Марья, в байну опять?.. А ты гордая! Ну не бось. Вижу, мужа любишь. Была у него сегодня. Ну ничего, я не брезглив. Ишь, ты приглянулась мне как. На Лександру больно похожа.

Дамы смотрели на меня с завистью. О. сказала мне:

– Счастливица вы, Вера Константиновна. Это первый раз, чтобы отец сразу так кого отметил. Вы сосуд избранный. Благодать на вас.

Мне казалось, что я окружена сумасшедшими. Я ничего не понимала и сидела, не зная что делать. Вдруг почувствовала, что он устремил на меня свои громадные белые глаза.

Говорят, это гипноз. Нет, гипнозу я не поддалась бы. Да я и не спала. Я чувствовала все до мельчайшей подробности, и в этом был страшный ужас того, что произошло.

Это был демон, овладевший мною. Я чувствовала, как воля уходит от меня. В голове шумело, я смутно видела окружающих и слышала то, что говорилось. Он смотрел на меня, и, когда я оборачивала к нему лицо, я только и видела большие глаза, горевшие ужасным блеском. Он был мне противен, но в эти мгновения он владел мною и знала я, что он мне ни скажи, я исполнила бы все».

Он грубо взял меня за руку и сказал: «Ну! Пойдем!»

Я покорно встала. Ноги подкашивались и были словно не мои, как из ваты сделанные, но я пошла с ним, он вел меня за руку. Все смотрели на меня восхищенными, завистливыми глазами. В. сказала мне:

– Гряди, гряди, голубица! Счастливица!

Мы вошли в соседнюю небольшую комнату. В ней стояла кушетка не первой чистоты. Дверь в столовую была открыта. Там все сидели тихо и, казалось, слушали, что будет. Я ничего не понимала…

Александр! Разве это измена? Это насилие, подобное убийству, это ужас и мерзость. Пахнуло на меня запахом неопрятного мужчины, мужицким потом. Было до тошноты гадко…

Он вывел меня в столовую. Растрепанную, полумертвую от ужаса. Меня встретил восторженный хор. Княгиня О. поцеловала мою руку, В. сделала то же самое. Лимфатичная барышня была близка к обмороку.

– Освященная! – кричали кругом. – Святая, чистая, радостная! Гряди, голубица!

Он, усмехаясь, пил вино.

Как я доехала, я не помню. Ты занимался в кабинете. Я бросилась в постель и заснула, решив все сказать и требовать мести.

Я должна молчать. А. Ф. верит в то, что пока жив и здоров он, жив и здоров А. Н. Я знаю – ты убьешь его. Ты убьешь этим А. Н. и весь род. Так верит А. Ф.

И я этому верю, потому что он – страшный демон.

… июля. Я решила покончить с собою. Живую ты меня не простишь. Может быть, простишь мертвую.

… июля. Ты был со мною. Ты ласкал меня.

Все было как всегда!

Какой ужас!

Твердо решила умереть.

… июля. Жить, жить во что бы то ни стало. Быть твоей рабою, горничной, но только жить!

Уйти в монастырь и только знать, что ты простил.

Ярко светит солнце. Природа полна радости. Каталась по островам; как хороша Нева, и липы, и липовый цвет, и запах лошади, и экипажа, и свежесть ветерка, какое дивное небо! Жить. Жить!

… июля. Что я?.. Что со мною? Безумная! Я не могу жить после того, что было… Я не могу видеть никого из тех, кто был тогда.

В. приезжала за мною. Я не приняла ее.

От А. Ф. присылали записку…

О. Н. написала милую открытку.

Я не могу больше, Александр. Это сильнее меня. Это непереживаемый позор. Верь мне, Александр… Я сосредоточилась в себе, все продумала. Ужас… Но… знай…

Я не изменила тебе.

Пусть Бог рассудит нас…

Прости… Боже, как я люблю тебя, Александр, наших детей и жизнь.

Знаю, живую не простишь. Прости хотя мертвую.

Христос с тобою. Будь счастлив.

Прости!!!»

XXXVII

Последний листок дописан нервною порывистою рукою.

Саблин поднял голову и посмотрел на портрет Веры Константиновны. Портрет, казалось, спрашивал: простил?

– Простил, – сказал он. – Простил, милая, несчастная Вера! Простил, простил.

Да, мертвую…

А живую?

Саблин долго не мог дать себе отчета в своих мыслях. Такие вещи смываются только кровью, да и смываются ли? Пойти и убить его. Пойти и потребовать удовлетворения и отчета. У кого? У Государя и Государыни?

Но Саблин знал, что в жизнь Царской семьи вошел этот демон, это странное существо, имеющее необычайную магнетическую силу. Убить его нельзя. Пытались многие и ничего не выходило. Его пыряли ножом в живот, и он выживал, в него стреляли, и рана заживала, и каждое покушение увеличивало его силу. Его убирали от Двора и начинались странные необъяснимые болезни наследника, он возвращался, и наследник поправлялся. Его ненавидели и боялись великие княжны, его ненавидел Государь, и все боялись его страшной силы.

В жизнь Царской семьи вошла страшная сила и увлекала весь род Романовых, а с ним и всю Россию в бездну. Сначала этот наглый, но что-то знающий, чего никто не знает, прорицатель-француз Филипп Низие… Родился так долгожданный Наследник и с великим счастьем принес и страшное горе. Он оказался болен таинственною болезнью гемофилией. Медицина была безсильна остановить припадки, грозящие смертью… А он, этот странный похотливый мужик, мог. В нем была сила, которой повиновалась болезнь… Он сказал: «Я умру, и все Романовы умрут, и погибнет Россия». Императрица верит этому, Император верит… И я, Саблин, верю этому, потому что не могло ничего быть с Верой, если бы не было в нем особой, нечеловеческой силы.

Откуда эта сила? Он уверяет, что она от Бога.

Но Бог и муки Веры! Бог и разврат, Бог и насилие?! Вера права! Он страшный демон, спустившийся на землю… Ведь и в прошлом было много таинственных необъяснимых случаев. История запечатлела их. Мы им не верим. А тут на наших глазах случилось, и мы молчим, и трепещем!

Нет, он-то, Саблин, молчать не будет. Неужели всю жизнь его будут преследовать не отомщенные оскорбления. Исчезнувший Любовин, Коржиков, овладевший его сыном, этот таинственный человек, надругавшийся над Верой.

«Боже! Что за знамение ты посылаешь мне!»

Опять, как в заводской конторе, потянулись страшные призраки. Но тогда они были далеки. Теперь о них говорила вся его квартира, где еще веет запах похорон.

«Ей-Господи! Да будет воля Твоя! Ты хочешь, чтобы я нарушил законы Твои и ушел самовольно из жизни. Ужели смолчу и теперь?» Каждому дан крест его и каждый несет его. Несет его и блестящий полковник Саблин. Лицо его неизменно красиво, холеные усы лежат над прекрасными губами, ни одного седого волоса нет в густых кудрях. Он, как на портрете Дориана Грея в рассказе Оскара Уайльда, остается все таким же юным и прекрасным, а его портрет стареет и разрушается. Стареет и разрушается его душа.

Постепенно одно за другим уходит от него все то, что составляло его веру и любовь.

Он разочаровался и разлюбил русский народ, когда убедился в том, что нет в нем сильных, могучих творчеством людей. Россия без гениев, Россия без вождей показалась ему серою и холодною пустыней?..

Одним ударом убили у него и Царя, и семью.

«Да может ли это быть? Если Бог существует, то как может Он это допустить?»

Саблин поднял дерзкие глаза на образ и подумал: нет Бога. И если нет Бога, то нет и безсмертия души и, следовательно, нет и наказания. Нет наказания, нет и преступления. Враги христианства, слуги таинственного интернационала, Коржиков, развращающий его сына, правы. Нет черты, отделяющей жизнь от смерти, радость от горести, счастье от несчастия, добро от зла. Ничего этого нет, все придумано. Все от Бога, от христианства, а если нет Бога, если нет христианства, то на смену духовному «я» выходит «я» телесное. Хорошо то, что хорошо телу. Думать о смерти близкого – вздор. Умерла Вера – умер уют и покой, который давала она, как хозяйка, возьми другую, возьми экономку, чтобы телу было хорошо. Любовь – предрассудок, муки совести – чепуха.

Холод прошел по его телу. Нет Бога, нет и жизни. Одна смерть, властная, могучая, все пожирающая. А как же жизнь? Откуда она? Откуда муки творчества и самое творчество и счастье, которое дает это творчество?

Профессор в Батумском саду или Коржиков в Швейцарии. Кто прав?

Бог или дьявол?

Но если есть дьявол, то есть и Бог. Если есть темное, то есть и светлое. Если темное толкает руку на самоубийство, то светлое остановит эту руку.

Как же! Темное толкало тебя давно, а остановило ли светлое? «Да, так было», – подумал он. Всегда приходило что-то радостное после. Разрыв с Китти – маневры, разрыв с Марусей, оскорбление Любовина – путешествие по морю и сближение с Верой. Смерть Маруси была затушевана прекрасной осенью в Белом доме, ухаживаньем и тою близостью, которая допущена между женихом и невестой. Наступала минута, когда смерть манила в свои темные объятия, и тогда ликующая, праздничная, чарующая выступала жизнь. И с нею счастье бытия. От кого это?..

Душа говорила – от Бога, Бог есть и Бог спасал и спасет.

Холодный ум сказал – случай. Это случайность. И в этом тупике, куда зашел он теперь, уже не будет случайности. Все погибло, сгорело и исчезло. С тех пор, как появилась Государственная Дума, речи депутатов, запросы – грязная, оплеванная стоит Россия. В ней оказалась одна гадость. Забастовки рабочих, уличные демонстрации, казни, расстрелы и повешения, убийства городовых и солдат на улицах. Звериное начало проснулось в народе, и полилось, и засверкало пожарами усадеб. Все полетело в прах и стало ломаться, как ломается декорация в апофеозе уличного балагана. И видна пыль и смрад и блеклые краски, серые балки театра и рваное полотно.

Он надеялся на Царя. Но при Царе стал Распутин. Кто он? Как будто и никто, а сколько горя от него пошло кругом, и Царь перестал быть Царем, и солдаты посмели осуждать его. Раб стал выше господина своего, и полетела к черту вся волшебная сказка о великом Государе, которой он верил всю жизнь…

Оставалась семья. Она казалась вылитой из стали. Холодная Вера Константиновна, воспитанная в строгом доме и лучшем институте, ушедшая в детей, далекая от флирта, прямая и честная. Но дьявол прикоснулся к ней, и вся ее честность и чистота полетели, как карточный домик, и легли плоско и гадко!

Саблин посмотрел на портрет. Он светился теперь сверху, освещенный из окна. Ночь прошла, было утро, и портрет говорил: неправда. Смертью заплатила она за свой грех, смертью искупила несчастье, когда так хотела жить. Это ли не подвиг!

«А что, если все это – наказание за грехи? Месть Бога за пороки, за похоть, за жестокость сердца, за себялюбие? Каялся он когда-либо в них так, чтобы снова не грешить? Что сделал он с Китти, с Марусей, с теми… Другими? Куда ушли они?.. С разбитым исковерканным сердцем…» Он думал, что он дал им счастье. А что думали они? Каково Марусе знать, как он исполнил ее просьбу – воспитать ее сына. Месть Бога! Бог может покарать, и он покарает не одного Саблина, а всех. И Государя и Императрицу – о! их он уже карает… Коснется десница Его и всего русского народа, и заплатит он за все, что совершил теперь. Заплатит весь – и Саблин, и Кушинников, и Коржиков, и Распутин, и Ротбек, и вахмистр Иван Карпович, и Дума, и Обленисимов – каждый заплатит по делам его, заплатит за то, что отошел от Христа!

Вера Константиновна уже заплатила.

«И если мой час пришел, – заплачу и я!»

Ночь прошла, а Саблин не ложился и не чувствовал утомления. В нем шла тяжелая, волнующая работа, и он уже не сомневался, к чему она приведет. Он не цеплялся больше за жизнь и не думал, что жить возможно. Эти последние три дня после смерти Веры Константиновны он жил вне жизни, не читал газет, нигде не бывал, ни с кем не говорил, не думал ни о России, ни о полке ни о детях. Ушел внутрь себя, анализировал все то, что случилось. Но что же случилось? Да, рухнуло все. Вспомнил, как в детстве он строил карточный дворец. Ряд за рядом становились карты, одна склоненная к другой, становился второй, третий, четвертый ярус, замыкалось прекрасное здание. Так строилась и жизнь. Думал ли кто тогда, что этот карточный домик – эмблема жизни. Вот упали и легли плоским слоем верхние карты – это погибла вера в Россию, пошатнулись средние – заколебался Царь и упал, но еще стоят нижние – и они упали, пропала семья.

Уже давно наступил день, лакей принес кофе и не удивился тому, что Саблин как пришел с похорон, так и сидел и постель не тронута; за окнами шумела улица, и солнечные лучи ложились на шторы.

Саблин давно постановил свой приговор. Его удерживал портрет. Улыбка молодого счастья, застывшая на лице, окруженном флер д'оранжами, не шла к бульканию крови и размозженному черепу самоубийцы, сидящему в кресле. Как тогда, в фабричной конторе, вопиял к Богу. Требовал чуда. Сказал сам себе, что Бога нет, а цеплялся за Него. И молил и ждал Его.

«Вот, – говорил он, уже решившись, уже приняв удобную позу, чтобы и рука не дрогнула и последнее ощущение тела было уютное, – если есть Бог, он покажет мне знамение, он отведет мою руку и даст указание что делать, когда жизнь моя разбита и ничего у меня не осталось».

«Последний раз подойду к окну, распахну его, посмотрю на синее небо, на яркое солнце и в лучах его прочту ответ. Если есть Бог, я увижу…»

Сам засмеялся затее своей. «Что увижу? Ангелов, лицо Мадонны, око всевидящее в треугольнике, голубя, призрак Веры Константиновны? Ребенок!.. Или я жить хочу? Цепляюсь за жизнь? Хочу отсрочки?

Нет, просто хочу посмотреть последний раз на солнце, ведь я его больше никогда не увижу!»

Саблин встал, решительными шагами подошел к окну, поднял штору, распахнул настежь обе половинки и высунулся из него. И застыл, удивленный тем, что увидел. Он прислушался, пригляделся, вдруг широко перекрестился. Он понял, что Бог есть.

Чудо совершилось.

XXXVIII

Летнее солнце ярко освещало дома, улицы и сверкало на стеклах. Небо было бледно-синее. Тонкие пушистые облака барашками висели на нем. У Невского стояла толпа народа. Золотые хоругви сверкали над ней. Над толпою в золотой раме возвышался портрет Государя. И вдруг мощным аккордом раздался народный гимн, замер, приостановился, точно в толпе подбирали голоса, и полился великолепный и могучий, русский, хватающий за сердце. Толпа дрогнула и пошла по улице. Гимн смолк, прокричали «ура». И снова запели: «Спаси, Господи, люди Твоя!»

И Бог, и Царь, и народ воскресли. Они соединились и шли, сверкая иконами, блистая портретом венценосного хозяина, молясь и желая славы и победы Русскому Царю. Россия встала.

Что случилось? Он уже догадывался что, но не знал, как это случилось.

Он схватил газету. На первой странице был манифест. Германия объявила России войну.

Вот оно! Вот случилось то, чего с ужасом ожидали народы Европы. После сорокачетырехлетнего мира разразилась война. В грозный час ее начала Царь простил народу все его заблуждения, народ простил Царю его слабость, его нерешительность, его неудачи. Ходынка, Японская война – все это было позабыто, неудачные Думы, плохие, никого не удовлетворяющие законы, все прощено. Сегодня же прогонят Распутина и завтра не будет партий, но будет Россия!

«Боже, Царя храни!»

Свое казалось таким мелким и ничтожным. Перед Саблиным стала Россия, дивно прекрасная, великая, сильная, непобедимая!

«Победы благоверному Императору Нашему Николаю Александровичу на сопротивные даруяй, и Твое-е сохраняя Крестом твоим жительство» – дружно пела толпа и слова эти принимали особенное, глубокое значение, которого раньше не замечал Саблин.

Он надел фуражку и вышел на улицу.

– Ура! – раздалось, едва показался он на подъезде. – Да здравствует Армия!

Сильные, мозолистые руки подхватили его и подняли на воздух. Темные загорелые лица рабочих смотрели на него восторженно.

– Да здравствует Армия!

Он шел теперь с толпою, под руки с мужиком и студентом, а кругом, оглушая его, толпа пела: «Спаси, Господи, люди Твоя!»

Народ был с ним, народ готов был на все. Жива была Россия. Вспоминались слова Христа: «Воздвигну церковь мою и врата адовы не одолеют ю!»

С Исаакиевского собора раздался торжественный звон. Плавно гудели колокола, их перебивали мелкие колокола и снова ударяли в большой – бом! бом! бом!

На высоких ступенях в золотых ризах стояло духовенство, ожидая народ. Оттуда неслось стройное пение клира и сливались нежные голоса соборных певчих с мощным ревом толпы.

– Спаси, Господи, люди Твоя! – вздыхая, говорили мужики Саблину. – Спаси, Христос, и помилуй вас, голубчиков наших, офицеров царских.

Не было господ и народа, но был народ со своею Армией, с офицерами и Царем. Не было палачей и опричников! И мощно грянул хор толпы: «Боже, Царя храни!»

Германия объявила России войну, и перед призраком надвигающейся опасности воспрянула Россия, исчезли, попрятались в подполья бесы-разрушители, и народ, свободный от их пут, шел, торжественно величавый, единый, сильный и могучий, со своим Богом, венчанным Царем.

– Царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам! Царь Православный! – неслось торжественными молитвенными выкриками к синему небу, и небо отвечало звоном колоколов: «бом, бом, бом!»

Все получило смысл и значение. В одно мгновение перед умственными очами Саблина встала вся его жизнь. Вспомнилась квартира Гриценки, кутеж и удар по лицу денщика, обнаженная Китти, нежная Маруся споры у Мартовой с молодежью, доказывающей, что войны теперь стали невозможными и Армия не нужна, маневры, «повзводно налево кругом» – все получило особый смысл.

– Да здравствует Армия! – ревела толпа, а на паперти дьякон басил многолетие.

– Христолюбивому, победоносному воинству многая лета!

– Ура, ура! Да здравствует Армия!

– Многая лета! Многая, многая, многая лета! Час расплаты настал.

Ужели уйдет теперь из жизни Саблин, мстя за поругание, нанесенное его жене Распутиным, ужели не отчитается за любовь и ласки Китти, за смерть Маруси, за веселую сытную жизнь, за все те блага мира, за счастье носить мундир полка, за все, что дали ему народ и Царь? Ужели покинет свой пост тогда, когда колышется над темными головами толпы портрет Государев и несется гимн, тысячью голосов повторяемый, – Боже, Царя храни!

Восстала, поднялась великая Россия и в минуту опасности обратилась к Царю. Мертвая глыба льда растаяла в сердце Саблина. Оно дрогнуло и простило. Его голос влился в мощный голос народа.

«Боже, Царя храни», – торжественной волною плыло и ширилось над залитым лучами ликующего солнца Петербургом.

1918-1919-1920-1922 гг.