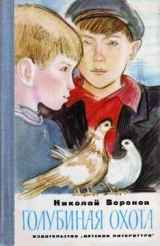

Текст книги "Голубиная охота"

Автор книги: Николай Воронов

Соавторы: Николай Воронов

Жанр:

Детская проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)

В открытые окна ресторана толкался ветер. Шторы, сшитые из капрона, плескались, как рыбы хвостами.

Поднимет Маша глаза, посмотрит в окно, и все ей видится точно сквозь тонкий туман: теплоход, рулящий к причалу, зыбь речного простора, длинная деревня на том берегу. Потом вдруг начинает чудиться, что все это во сне и стоит пробудиться, как возникнет комната, где она ночует на раскладушке, втолкнутой меж стальными синими кроватями, принадлежащими сестре и матери Хмыря.

Зажмурится Маша, отвернется от окна и тотчас с горькой решимостью распахнет веки. Сон так сон. И ее сердце екнет от радости. Перед ней отец в футболке, зашнурованной на груди. Он наливает пиво из витой бутылки. Слева – Игорешка, уплетающий мороженое. Он уже уплел три ядра пломбира – малинового, черничного, сливочного. И опять ему принесли три ядра.

Если бы отец не уехал от них с мамой, то он бы водил Машу в кафе-мороженое на проспекте Металлургов. А так она бывала в кафе-мороженом редко: в праздничные дни, когда мать давала ей по рублю.

Отец заказал Маше осетрину на вертеле. И теперь Маша, выдавившая по его совету сок из лимона на кусочки осетрины, ела, растягивая удовольствие. От лимонного сока и забористого соуса сушило в горле. Томила жажда. Словно пришлось долго играть в баскетбол. А тут еще Игорешка брал ладошками бокал и пил брызгучий апельсиновый напиток.

Перед ней стояла бутылка с напитком, но она не открыла ее, мечтая погасить жажду гладким, ароматным, студеным пломбиром. Отец тянул пиво и оглядывал зал. Едва туристы, сблизив лица, заводили песни, он замирал, лишь двигались его крупные пальцы, скользя по ножке фужера. Но как только принимался бормотать старик, сидевший за соседним столиком, отец словно бы терял внимание к песне и поворачивал к нему сострадающие глаза. Ко всем в ресторане отец, казалось, был расположен, кроме гривастого толстяка. Он становился хмурым, даже гневным, когда толстяк кричал в окно, объявляя, что даже для вербованных из Грузии, едущих на Север, завтра подадут специальный теплоход. Всего охотней взгляд отца задерживался на солдате и девушке с гейзероподобной прической. Маша дала себе клятву: когда станет невестой, будет носить грандиозную прическу под вид бирманской пагоды или вот такую, гейзероподобную.

Солдат и девушка соединили руки наперекрест и молчат. Во взгляде отца, едва он остановит на них внимание, возникает марево и струится то слюденисто светлое, то присиненное, придымленное, словно тенью от тучи. Это, наверно, проходят в нем воспоминания? О чем он вспоминает? Как освобождал города? Как вышибал из Польши и Чехословакии фашистов? Как встречали местные жители? Или о том, как гулял с иностранкой? Митька Калганов приносил карточку: у входа в костел снят с тоненькой полячкой его старший брат. Митька утверждал, что польки и японки самые красивые. Может, отец тоже дружил с полячкой, и ходил с ней в костел, и не смущался, что она католичка, а он безбожник? Не должно быть! Он не обращал внимания на девушек, потому что думал только о моей маме.

Официант принес Маше три ядра пломбира – малинового, черничного, шоколадного. Не успела отведать мороженого, отец внезапно вскочил и растер в пепельнице чадящую папиросу. Он глядел куда-то в сторону входа. Близ двери, осматриваясь, стояли две женщины, с ними был мужчина. Они заметили Константина Васильевича. Смущаясь и радуясь, он закивал им головой и закричал:

– Проходите сюда. Ко мне дочка приехала!

Все в ресторане начали оборачиваться на отца и на нее, даже обернулся гневающийся старик. Ни с кем из взрослых Маше не приходилось знакомиться с торжественным рукопожатием и называнием имени.

Едва ее ладонь соприкоснулась с ладонью гладковолосой блондинки, девочка почувствовала радость. Затем испугалась, что это будет замечено то ли надменной, то ли холодной смуглой женщиной, и, отвечая на рукопожатие этой женщины, благосклонно кивнула на ее «очень приятно». Смуглая удивилась, как бы расшторила зрачки, вскинув ресницы. Какой у нее ясный взор! Такой, наверно, бывает у человека, который вдосталь изведал горя?

В ресторан ворвались и прядали в сизоватом воздухе какие-то отблески. Наверно, к дебаркадеру, лучась на солнце, подплывал пароход. Бликами било в лицо мужчины, заключившего руку Маши в створки горячих ладоней, поэтому первоначальное ее впечатление о нем и его облике свилось из сверканья белых и желтых молний: так полыхали стекла и золоченая планка очков. Константин Васильевич пригласил женщин и мужчину сесть к нему за столик, но они отказались: должны прийти их мать и племянник.

Они расположились за угловым столиком и стали читать ресторанную карту. Маша хватилась, что не запомнила их имен-отчеств, но спросить у отца, кто они, постеснялась. Они показались ей людьми необычайными, как музыкант Эйдинов и врач Бутович, лечившая от вибрационной болезни ее мать Клавдию Ананьевну. Она угадала в их поведении то отношение к людям, которое различает не посты и возрасты, а человека, его благородство, мудрость, доброжелательство, душевную опрятность. Те, кого Маша находила необычайными, были для ее матери Клавдии Ананьевны интеллигентами, как их сразу видно среди толпы и за тысячу верст. Всех же других, кто по образованию или должности считался интеллигентом, она не относила к таковым, деля их на три категории: образованные, грамотные, хайло. Женщин, блондинку и смуглую, и мужчину, который был с ними, мать, наверно, отнесла бы к интеллигентам. Маша засмеялась, когда представила себе, как радовалась бы мать, если бы познакомилась с ними.

– Ты что, Маша, надо мной?

– Маму вспомнила. Пап, кто это подходили?

– Французы.

– Туристы?

– Наши.

– Откуда же «французы»?

– Вообще-то они русские.

– То французы, то русские.

– Он химик, инженер. Светленькая ему жена. Тоже инженер-химик. Черненькая ему сестрой доводится. Она библиограф технической библиотеки металлургического комбината. Кроме того, переводит с английского, итальянского и французского. Из вестников, из заграничных журналов и справочников по науке и технике. Кстати, в прошлом она миллионерша.

– Разыгрываешь меня? А, ты подумал – мне скучно? Нисколечко. Почему-то мне никогда не бывает скучно. Бывает досадно. Иногда жить не хочется. Раз, примерно, в столетие. Но скучно – никогда. Так что ты не развлекай меня.

– Неужели бывает так, что тебе на самом деле не хочется жить?

– Да.

– Поразительно… У девчонки… Не вижу причин.

– И не можешь видеть: от вашего города до нашего три тысячи километров. Притом не думаешь ты обо мне.

– Отчим?

– Отчасти.

– Парнем я с ним дружил. Плохого не запомнил. Скромный. Верно, молчун… В международную политику все вникал.

– Не верится. Скорей автомашины будут интересоваться политикой, чем он. Ему никого и ничего не надо – только водку. Если бы ему подарили цистерну водки, он бы пил, пил, стал бы обливаться водкой, плавал бы в ней и в конце концов с удовольствием утопился.

– Не преувеличиваешь?

– Нет. Когда ему надо наскрести денег на бутылку, он готов перевернуть дом и поубивать нас. Правда, что на войне давали каждый день по сто грамм водки?

– Давали.

– На войне приучился.

– Мог. Но мог и отучиться. Я тоже не в тылу сидел.

– А в себе ты вины не видишь?

– Какой?

– Не надо притворяться.

– Было бы довольно просто…

– Зачем ты бросил маму и меня?

– Не стоит вникать.

– Раз я из-за этого страдаю, значит, нужно вникать. Ты все-таки скажи: почему ты сбежал от нас с мамой? Я, может, приехала сюда для того, чтобы узнать это.

– Папка не сбегал, – сердито сказал Игорешка. – Он всегда с нами.

– Сынок, пломбир вкусный. Кушай, покуда не растаял.

– Чего она? Машка-бабашка.

– Мама чудесная! Ничем тебя не оскорбила, а ты бросил ее. Даже записку не оставил. Мы думали – тебя бандиты убили. Как мы разыскивали тебя! Ты прислал перевод, знаешь, как мы обрадовались! Не деньгам, а тому, что цел. А ты нас бросил. Зачем, скажи? Разве мы заслужили? Разве мешали тебе?

– Я души в вас не чаял!

– Ну?

– Бессмысленно… Не надо… Бывают незадачи в отношениях. Лучше молчать…

– У честных людей не бывает.

– И у честных. Негоже касаться.

– Стыда боишься?

– Машка-бабашка, отвяжись от папки.

– Ты, Игорешка, маленький. Помалкивай. Ладно?

– Пусть не задирается.

– Отвечу, но не сейчас. Покуда ты в том возрасте…

– Уже в том возрасте, когда пропускают на картину «Ночи Кабирии». Показала паспорт – и пропустили.

– Имеешь право. А я бы на твоем месте не стал ходить на такие фильмы.

– А жизнь?

– Что – жизнь?

– На жизни не напишешь: «Дети до шестнадцати лет не допускаются».

– Что верно, то верно. Плохо тебе там. Как бритва режешься.

– Там я не режусь. Там меня полосуют, а я молчу.

Собираясь к отцу и затем в пути Маша мечтала выяснить тайну его исчезновения, обернувшуюся для матери и для нее долгой бедой и мучительной загадкой. В ее воображении выведывание причины происходило тонко, без настырности. Она не допускала, что отец будет умалчивать о том, что стряслось столько лет назад.

Но случилось именно то, чего она никак не ожидала. И в ней поднялось ожесточенное недоумение, возникшее с малолетства, и она никак не могла примирить свое желание с отцовым ласковым умиротворением и состраданием, отодвигающим ее в неведение, гнетущее и больное. Она не ожидала от себя, что встанет и быстро выйдет из ресторана.

Очередь на теплоход разбухла, стала длинней. Маша вертко двигалась в горячей толпе. Какое-то слепящее чувство владело ею, и она не различала лиц, проплывающих мимо, и даже не узнала, хотя и останавливала на нем взгляд, Владьку, который вел за собой магниево-седую старуху.

Едва Маша успела проскочить сквозь поток пассажиров – ее догнал отец. Корил за вспыльчивость, просил вернуться в ресторан. Маша молчала. Ей казалось, что ее душа каменеет от презрения к нему.

Он пошел расплатиться с официантом и забрать Игорешку, а ей спокойно велел никуда не уходить. Это подстегнуло ее гнев. Она спустилась вниз и побежала по береговым плиточным камням. И чем быстрей бежала, тем веселей становилось на сердце. Минуя розовый дебаркадер, подскочила, взбрыкнув ногами. И оглянулась на улюлюканье, раздавшееся на воде. Улюлюкали парни, удившие с плоскодонки. Успела засечь, что кто-то чешет вслед за ней по берегу. Не разобрала кто, а когда оглянулась, узнала Владьку.

Владька догнал Машу возле голубого дебаркадера.

– Странное ты создание, – выпалил он и пошел рядом, успокаивая дыхание.

– Ты что, караулил меня?

– Самомнения тебе не занимать.

– Ты хотел сказать – красоты?

– Хмы-хмы. Чудная, Константин Васильевич попросил тебя догнать. Мы с бабушкой только зашли в ресторан, он показал на тебя в окно и послал в погоню.

– Слушай, Владька, ты на кого-то похож. Погоди. В ресторане я видела бывшую миллионершу. С ней брат. Между ним и тобой сходство.

– Его мать и моя бабушка родные сестры.

– Его мать и твоя бабушка… Если бы была жива мама моей мамы, а у нее – сестра, а у этой сестры был бы сын, то кем бы доводился ей… Постой. Если бы…

– В шахматы не играешь. По математике три с натяжкой.

– Тоже мне оракул. Ты доводишься племянником ему и Наталье Федоровне.

– Точно.

– Почему их зовут французами?

– Приехали из Франции.

– Как туда попали?

– Попали их родители. И там появились на свет тетя Наташа и дядя Сергей.

– А как они все-таки попали во Францию?

– Эмигрировали.

– Для чего?

– Для спасения собственной жизни.

– От кого?

– Разумеется, от революционных масс.

– А что они сделали революционным массам?

– Неумеренное вопросничество простительно на стадии оспы-ветрянки.

– Ох-ох, до чего культурно!

– Повремени с иронией. Должна быть мера любопытства.

– Зачем?

– Как тебе… Я… Я догадался: ты обиделась на Константина Васильевича и удрала из ресторана, но я не задал ни одного вопроса ни ему, ни тебе. Узнается. Не узнается, стало быть, ваша размолвка несущественна и не представляет морального и философского интереса. И второе: люди любят самораскрываться. В моменты самораскрытия обнаруживается их сердцевина. Вопросничество, на мой взгляд, обнаруживает только поверхность.

– Спасибо. А теперь иди в ресторан.

– Я подожду Константина Васильевича.

– Очень ты исполнительный!.. Да, профессор, объясните, кто такой Галуа.

– Опять?

– Не сердитесь. Я…

Улыбаясь, Маша крутанула пальцем у виска.

– Оно и заметно.

– Владька, сколько тебе лет? Последний вопрос на сегодня.

– Предположим – шестнадцать.

– Я презираю своего отчима. Но он справедливо доказывает: чем человек ни проще, тем умней.

– Ладно. Квиты. А ты, ты, знаешь, ты – ничего.

– А ты, ты, знаешь, ты – чего. Они рассмеялись. Им стало легко.

Маша наклонилась над камнями, выбрала плиточку поглаже и кинула. Плиточка побежала по воде, загибая к отражению голубого дебаркадера.

– Ловко ты печешь блины, – удивился он. – Давай посоревнуемся.

Он торопился, камни попадались бугорчатые, корявые, пускал их излишне сильно, и они то врезались в воду, то длинно скакали – редко «пекли блины».

Сначала Маша ликовала, потом стала огорчаться. Дразня Владьку про себя тютей, искала для него тонкие ровные камни и показывала, как надо их бросать, чтобы они долго и часто рикошетили. Он хмурился, принимая плиточки, и «пек блины» все хуже. И когда от досады готов был закричать, вспомнил, что великолепно делает замки, и так запустил камень ввысь, что на миг потерял его из вида. Камень падал ребром и набрал стрижиную стремительность. Замок получился безукоризненный: плиточка вонзилась в воду со звонким звуком и ни капелькой не брызнулась.

Вверх Маша бросала недалеко и не сумела сделать ни одного такого замка, который сравнился бы с Владькиным. Это не распаляло ее самолюбия, как недавно самолюбие Владьки. Напротив, она радовалась, что по замкам не могла победить тютю, и сказала ему со счастливым изнеможением в голосе:

– Опять квиты!

Владька увидел Константина Васильевича и Игорешку. Они были еще далеко, но Маша побежала вдоль берега. «Действительно, чокнутая. Чего удирает? Ну, вошла в противоречие с отцом. Так разве нужно психовать, чтобы знал весь город», – подумал Владька и стал поджидать Константина Васильевича.

За мысом, едва Маша обогнула его, возник затон. На песке сох белесый топляк – долго мок в воде. Затон был гладок, и когда море втискивалось в его глубину одним из своих течений, он слегка вздувал мельхиоровую поверхность и успокаивался. Буксиры, катера, шлюпки, баркасы, бросившие в нем якоря, казалось, уморились в пути и теперь дрыхли всласть. Вблизи от береговой широкой лиственницы покоилась баржа. На ее корпусе хлопьями висела ржавчина, лишь лесенка, опущенная до воды, отливала серым железным блеском.

Маша повязала голову платьем, зажала в зубах ремешки туфель, поплыла к барже. Лихорадило от мысли, что не успеет спрятаться, поэтому быстро доплыла до баржи и поднялась по лесенке и стала искать, куда бы юркнуть. Верх почти всей баржи обозначался круглыми крышками, но они не открывались – были завинчены. Маша бросилась на корму, над которой выступала коренастая рубка. Обнаружилась низкая дверца, закрытая на гирьку. Маша подергала гирьку, та открылась. Через дверцу, тоже по железной лесенке, Маша спустилась внутрь баржи. Тускло, пыльно, мусорно. Стекла иллюминаторов начисто выхлестаны, их отверстия заткали пауки. Вставая на дубовое сиденье, она следила за берегом сквозь тенета. Ни Владька, ни отец с Игорешей не появлялись. Только сейчас ей стало боязно: вдруг да кто-то прячется на барже. Из кормовой части, растворив складную дверь, Маша пробралась в носовую. Отсюда и услышала голоса Владьки, отца и брата. На миг глянула в иллюминатор. Все трое стояли под лиственницей. Игореша, хныча, звал отца домой, и отец сказал, что пойдет искать ее в город, а Владька должен отправиться дальше, на пляж, а оттуда уж, с нею или без нее, в город.

Отец и Игореша карабкались вверх по склону. На самом гребне холма, в просвете между соснами, они то ли отдыхали, то ли смотрели на затон и спустились за холм. Владька медленно ступал по кромке берега, рыхлой от песка. Было понятно, что у него нет никакой охоты заниматься поисками. Он поднял забытую кем-то книжку, полистал и отшвырнул.

Маша переплыла на берег, весело валялась на песке, довольная тем, что отца встревожило ее исчезновение, а Владьку угнетает поручение. Посидела на белом опрокинутом ялике, перевернула его. Вытащила весла, засунутые под банки, и села в лодку. Чуть наловчилась грести и едва погнала ялик на блеск медного гудка, торчавшего над буксиром, с холма закричали:

– Э, э, куда?! Поворачивай! Живо!

Она продолжала грести. Тогда парни, спускавшиеся к широкой лиственнице, пригрозили, что догонят ее на яхте и в наказание окунут в море. Она повернула. Один из них – бородач с огромным рюкзаком – назвал ее наядой и пригласил следовать с их романтической экспедицией на Беломорье. Приглашение прозвучало шутливо. Товарищи бородача, пока он сбрасывал в лодку рюкзак, ударили веслами, и ялик ходко поплыл, но Маша ответила: а что, мол, если она согласится пойти с их романтической экспедицией, не передумают они? Бородач велел табанить, лодка вернулась, под растерянные восклицания парней Маша села на носовое сиденье, а когда берег начал отступать, выпрыгнула, потому что увидела Владьку, в испуге бегущего по направлению к ялику.

– Ну, знаешь! – сказал Владька обескураженно. – Я думал, только моя сестра опирается на подкорку… Да вы все такие.

Владька полез в гору.

Маша вылила из туфель воду, выкрутила подол и полезла следом за Владькой. Пролом в березовой роще был черен, в накрапах бурых огней. Где-то там вокзал и линии, протянувшиеся на Москву.

Она сказала Владьке, что напрасно он искал ее, к отцу она все равно не пойдет. Он ее оскорбил, поэтому она сядет на товарняк и уедет. Владька кивнул: дескать, он понял ее и не удерживает. Она глядела, как он уходит, и было у нее впечатление, что он странный, возможно, даже равнодушный человек.

Ехать Маше расхотелось: представила себе ночь, холод, ветер, оглушающий ход товарняка, но все-таки пошла на вокзал. Пассажирский поезд на Москву отправлялся далеко за полночь. Решила ехать на нем. К дивану, на который села, чтобы скоротать время, подошел мужчина с усиками. Манерно поклонился.

– Могит босточный человэк сесть рядом вами?

Он был выпивши и притворно коверкал речь.

– Прочь! – крикнула Маша. Так однажды крикнула англичанка Татьяна Петровна, когда возле нее и Маши, улыбаясь, остановился пьяный пижон.

– Босточный человэк – деликатный человэк, – гордо промолвил мужчина и торопливо ретировался.

Она развеселилась, но скоро ей стало страшно: погаже еще «фрукт» может попасться в дороге.

Она пригрелась к спинке дивана, думая о минувшем дне. И тут появился Владька, хмуро махнул ей рукой от междугородного телефона-автомата, и она встала и поплелась к нему. Поравнявшись с той березой – темные ромбы на белой коре – где в кругу велосипедистов впервые увидела Владьку, Маша предупредила его, что ночевать к отцу не пойдет, и он, не оглядываясь, кивнул и обещал устроить ее у своих родственников.

У «французов», конечно, знали, что она сбежала. Может, они и надоумили Владьку вернуться за ней? Все они высыпали в прихожую. Она перетрусила: сейчас начнут совестить. Но, к ее изумлению, никто и не заикнулся о том, что произошло. Были приветливы, особенно смуглая, миниатюрная Наталья Федоровна. Она выпроводила из кухни всех, даже Владьку, заставила Машу выпить кружку молока и уложила в комнате, где стояли два раскладных кресла и секретер, а на стенах висели огромные фотопейзажи с деревьями и реками. И совсем она не походила на бывшую миллионершу. Разве что халат на ней был очень дорогой: из какой-то эластичной ткани с нежными розовыми, как у шиповника, цветами.

Рано утром Машу разбудила Лиза. Из-за Лизы выглядывал суровый Игорешка. Лицо у Лизы осунулось, поблекло. Должно быть, не спала ночь. Лиза отдала Маше ключи, умоляла ее не дурить. Маша оделась и украдкой выскользнула из квартиры. Возвратилась на улицу Верещагина. Вспомнила родной Железнодольск. Он представлялся ей как что-то давнее, однажды виденное и нечетко осевшее в памяти. Это обеспокоило ее. Но еще сильней встревожило то, что и мать, и учительница Татьяна Петровна, и Митька Калганов казались какими-то призрачно-зыбкими пятнами, словно никого из них уже не было на свете.

В комнатах была чистота. Убрала, конечно, Лиза, пока они вчера ужинали на дебаркадере.

Дома уборка квартиры лежала на Маше. Сейчас бы она уже возила тряпкой по полу, чтобы отчим не цеплялся к ней за завтраком и не обзывал грязнулей. Очень это было непривычно, что чистоту в комнатах навел кто-то другой, и в сердце Маши из-за случайной праздности возникло чувство вины.

Она пересилила эту непрошеную вину: безделье ее гостевое, законное. И весело вспомнила, как Владьку корежило ее вопросничество.

«Тютя ты тютя! Слишком культурно ты рассуждаешь. Мама с папой служащие. Какие-нибудь экономисты-финансисты сюсюкают: „Владичка-гладичка…“ Вот ты и сделался тютей. А я жизнерадостная. И хочу быть выдумщицей. И хочу задавать вопросы. А ты влюбишься в меня. И будешь ходить за мной, а я буду подсмеиваться над тобой».

От избытка чувств она попрыгала по комнате, проверяя, нет ли в углах паутины. Потом поставила варить картошку в мундире. Ничего вкусней все-таки нет. Та же осетрина на вертеле быстро надоест, а картошка в мундире – никогда. Сегодня не завтрак – объедение: к картошке стрелки лука, холодное молоко, черный хлеб.

Накрывая на стол, она пела «Аве, Мария», подражая Робертино Лоретти. В квартиру вошел отец и замер. Маша будто не слыхала, что он пришел, стала петь громче: пусть слушает. Он долго оставался в прихожей после того, как она кончила петь и сливала из кастрюли зеленоватую, терпко парящую воду.

В кухне он сказал ей, что его мать была песельницей и способность у Маши, стало быть, от нее, от бабушки.

Озабочен, даже словно бы пришиблен.

Он сказал, что встретил Колю Колича в подъезде. Коля Колич ходил в подвальчик выпить пива. Туда же ходил отметиться машинист двересъемочной машины с их блока коксовых печей, отработавший ночную смену. Он и сообщил Коле Количу, что старший мастер Трайно, временно исполняющий обязанности начальника блока, сорвал утром со стенда стенную газету.

Корабельников с неприязнью относился к Трайно, потому что больше всего, подобно своим товарищам, почитал в человеческих отношениях правду, непреднамеренность в поступках, скромность. Трайно же скрытничал, хитрил. Важничая, он высоко драл голову, поворачивал ее вместе с туловищем. Изображал перед собеседником, будто бы он сосредоточенно мыслит.

Вчера на пути к морю Корабельников пообещал сводить Машу в краеведческий музей. После встречи с Колей Количем он раздумал идти в музей. Отказаться от обещания стеснялся. В кои-то лета свиделся с дочкой и вдруг уйдет в цех, оставив ее на собственное попечение. Однако вместе с тем он не мог подавить нетерпения, ему хотелось встать и – на трамвай, от проходной, по заводу, бегом, разыскать Трайно и потребовать, чтобы он вывесил газету.

Он сказал об этом дочери.

– Папа, ты разнервничался… Он что, имеет право?..

– Шиш! Вакуум у него под черепом. Возомнил… Четыре коммуниста в редколлегии. Редактором Бизин, майор в отставке. Служил в ракетном подразделении. Трайно с ним не сравняться. Бизин, стало быть, газету написал с тремя коммунистами, я проверил, как замещаю парторга – как и начальник, он в отпуске – профорг проверил. И вывесили. А Трайно содрал. Думает: «Ничего, проглотят». Расколочусь, а добьюсь справедливости.

– Почему он самовольничает? Не уважает вас?

– Уважает?! Да знаешь ли ты, что уважать умеют только люди?

– Не знаю.

– Он на что надеется… Ничего, мол, мне не будет, а начальнику блока угожу. И вообще, мол, проявлю руководящую бдительность. Кому-то не понравится, а кто и положительно оценит…

– Ты не горячись. Ты, папа, успокойся.

– Отпусти ты меня, Маша.

– Почему ты у меня отпрашиваешься? Ты свободный человек. Если от нас с мамой уехал без спроса, чего в таком-то случае спрашивать.

– Мы же собирались в музей.

– Мама, когда дождалась тебя с войны, собиралась всю жизнь с тобой прожить… Мало ли на что мы надеемся. Ты как хочешь, так и делаешь.

– Раз я обещал…

– Меня только удивляет… Ты захотел – уехал, стремишься в цех – уйдешь. Удивляет только, почему ты возмущаешься против Трайно? Он захотел снять газету – снял. Чего возмущаться?

– Не одинаковые положения. Я не собирался уезжать. Неожиданная причина заставила.

– Значит, ты справедливо нас бросил?

– Может быть, справедливо, а может, и по ошибке. Ты-то, ясно, пострадала ни за что.

– И мама ни за что.

– Ты же ничего не знаешь.

– Я уверена.

– Ты хорошо думаешь о матери. Так и должно быть. И плохо думаешь обо мне. Иначе и не может быть.

– Я думала плохо о тебе… И не хотела бы больше.

– Я нуждаюсь в твоем уважении.

– Больно быстро ты стал нуждаться в моем уважении. Ты вот не думаешь об этом, а, может, я здесь, у вас, как в сказке, вышла на развилку трех дорог. На двух ждет горе, на одной – счастье. Какая дорога счастливая – нет указателя.

– Ты права. Я не думал об этом.

– Обо мне и вообще о нас…

– Каждое поколение в общем-то похоже…

– Верно, но только до нашего поколения.

– Вы что – особенные?

– До нашего поколения люди думали, что они всегда будут жить, а мы думаем, что на нас может закончиться жизнь.

– Знаю.

– Ты мысль знаешь, а не переживания, не то, как мы думаем и поступаем.

– Пожалуй. Почти не приходится общаться с молодежью.

– Ну, хорошо. Иди в цех, если очень нужно.

– Еще как нужно. Начальник у нас на блоке неудачный. Газета и выступила. Менять необходимо. Трайно не назначат начальником. Он это понимает. А при этом начальнике он по существу заворачивает всем блоком. При головастом начальнике наверняка выйдет ему укорот. Будь воля, Трайно бы за сотню лет не допустил никаких перемен в коксовании.

– Чем же, не понимаю, плох ваш начальник?

– Обижен природой. Верно, добряк, не наорет на подчиненного, но производству от этого не легче. Можно бы и не замечать: пусть сам по себе, мы сами по себе. Не получается. В общем, Бизин расчихвостил начальника в стенгазете. Ты меня извини, Маша. Я к майору и с ним на блок. Еще сходим в музей. Не сердись.

По дороге в кинотеатр (Маша обожала первые сеансы: билеты дешевые, садись где захочешь и не душно) встретила Владьку. Подумала о нем, проходя под дворовой сосной, и вот он сам. Стоит подумать о том, кого желаешь встретить, и встретишь!

Владька не подошел к ней, только помахал, как крылышками, полами куртки.

– Телеграмма. Спешу дать ответ.

За последние годы к Маше на квартиру приносили только, как говорит мать, смертные телеграммы: замерз дядя Родион и застрелился в армии племянник Хмыря, которому Хмырь за рюмкой обычно внушал: «Кончай, Семен, задумываться. Я с одним в школе учился. Он задумывался, задумывался и руки на себя наложил».

Машино воображение повторяло Владькино лицо. Оно было тревожно. Не от горя. От чего-то очень радостного, во что не совсем поверилось.

Владька уходил по шоссе. Тротуары были широки, но он шел посреди шоссе, как милиционер, и автомобили проносились у него с боков.

Внезапно Маша почему-то устала. Ткнулась лбом в ствол березы, теплый, шершаво-ласковый. Глядела вполглаза на удаляющегося Владьку.

Что с нею? Грустно. Отец? Он, наверно. Она ему сочувствует и вместе с тем не уверена, что правильно сочувствует, потому что когда Хмырь возмущается кем-нибудь из цеховых, то и Хмырю сочувствуешь: получается – он во всем прав, он прекрасный, а цеховые несправедливы, плохи.

Впереди Владьки над асфальтом радужным крылом сверкнула вода. Из переулка выехал поливальщик, желтая кабина, синяя цистерна. Движется на Владьку. Удирай! Окатит. Не удирает. Да еще кинулся навстречу поливальщику. Влетел в перистые струи. Затанцевал. Отряхнулся. И – дальше. Вот тебе и тютя!

Оттолкнулась от березы. Было пошла во двор, но остановилась возле ворот, крутнулась на каблучке, пошла за Владькой. Не понимала, почему идет за ним, думала, что он худо подумает о ней, а сама спешила, на мгновения пускаясь в бег: свернет куда-нибудь и потеряется.

С виду Владька не был удивлен, когда она появилась рядом с ним.

Он показал глазами на табурет, и Маша села.

Владька вел себя так, как будто еще давеча догадался, что она придет на почту, и как будто ему было все равно, что она пришла.

Поведение каждого человека Маша сопоставляла со своим, и если он поступал не так, как поступала она или бы поступила, то этот человек вызывал у нее настороженность. А если же он поступал, по представлению Маши, плохо, она, мигом теряя к нему уважение или привязанность, начинала думать, что он таким и будет всегда. Механизм ее сознания сработал по-обычному, как только Владька нагнулся к оконцу. Если Маша чувствовала себя оскорбленной, она как бы впадала в полузабытье: все ей виделось в дымке, звуки докатывались пухово, хотелось, чтобы отчужденность, наступившая в тебе, продлилась подольше. Чаще всего это состояние овладевало Машей, когда Хмырь, придравшись к чему-нибудь, лаял ее, а мать защищала, и оба то и дело обращались за помощью, доказывая свою правоту, к свидетельской половине семьи (старуха, деверь, сестра Хмыря), те втравливались в препирательства, и заводилась свара, от которой только и спасенье было, что в дремотной отстраненности.

В такой же отстраненности Маша поднялась с табурета, едва Владька приблизился к столу, обклеенному черным пластиком, а потом брела сквозь марево над тротуарным гудроном. Владька заговорил. У него был торжественный тон, даже ликующий. Зимой он занял третье место на Всероссийской математической олимпиаде, и потому сегодня телеграммой из Московского университета его вызывали на общесоюзный семинар самых талантливых математиков-школьников. Ему посчастливится слушать лекции академиков и профессоров о дифференциальных и интегральных уравнениях, по топологии, по теории вероятностей, теории групп, возможно, и по теории игр.

По характеру Владька Торопчин был молчалив. Он предпочитал сдержанно относиться к собственным успехам, несмотря на то, что слыл в родном городе вундеркиндом. Сказывалось влияние бабушки, Ольги Андреевны, нет-нет и замечавшей, что его морочит гонор. Привычка окорачивать себя: «Ишь, выпячивается» – не всегда доставляла Владьке удовольствие. Время от времени он стервенел от потребности в похвальбе и до того хвастал своей якобы гениальностью, что смущал сестру Лену, любившую поговорить о том, что ее старший брат будет великим ученым.

Возвращение из состояния самохвальства обычно стоило Владьке тяжелого раскаяния. Теперь он еле сдержался, чтобы не закричать от презрения к себе. Ведь до чего разбахвалился перед девчонкой: утверждал, что будет двигать одновременно, подобно Канту, развитие математики и философии, а возможно и космогонии. Не мечтал, не выдвигал в качестве идеала – утверждал. Чем сильнее Владьку коробила собственная недавняя похвальба, тем острей он испытывал свою вину перед Машей. Он был слишком чист, чтобы в минуты раскаяния оправдывать себя.