Текст книги "Sub specie aeternitatis"

Автор книги: Николай Бердяев

Жанр:

Философия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)

Ник. АНДРЕЕВ. НА ГРАНИЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА (Теория «мистического разума» г. Бердяева)[266]266

Вестник жизни. СПб., 1907. Апрель, № 5, с. 63-75.

[Закрыть]

Lass die heil'gen Parabolen, Lass die frommen Hypothesen – Suche die verdammten Fragen Ohne Umschweif uns zu losen.

Heine 1 '

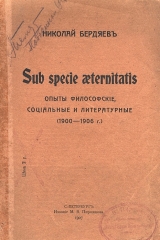

Г. Бердяев собрал воедино все свои статьи, написанные им в разное время и по разным поводам и издал их недавно отдельной книгой под громким заглавием «Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные». Сам автор указывает на то, что в этих статьях нет внешнего единства, и действительно, в последних своих статьях он уходит далеко от тех идей, которые защищались, им со всей страстью новообращенного в первых статьях. Поклонник Маркса в одно время, он пытался объединить его с Кантом в другое; убедившись в тщетности своих попыток, он превратился в настоящего идеалиста и отчаянного противника всякого, в том числе и марк– совского материализма. Но и чистый идеализм не мог удовлетворить его мятущейся души, и он, объявив идеализм таким же царством иллюзионизма, как и материализм, бодро и смело вступил в пределы мистицизма. Почти вся вторая половина его книги посвящена защите и обоснованию того порядка идей, который характеризуется им двумя казалось бы взаимно исключающими друг друга словами: «мистический реализм». В настоящей статье я и попытаюсь изложить и по возможности оценить это новое, даже можно сказать самоновейшее философское учение г. Бердяева.

Признаться, задача эта довольно щекотливая и трудно выполнимая. Во–первых, г. Бердяев никогда не заботился о ясности и отчетливой определенности своей мысли. Он считает себя несомненным философом и проявляет столь большую самостоятельность, что спорит со всеми, не соглашается вполне ни с кем из великих философов и развивает свою собственную философию. Одно время он пытался, например, в противовес монизму, отвергнутому им, обосновать «метафизический плюрализм», но почему‑то не окончил этой работы. А жаль! История философии чрезвычайно много потеряла от того, что г. Бердяев не удосужился немного приостановиться в своем стремительном беге вперед и создать новую философскую систему. Впрочем, г. Бердяев, пожалуй, и хорошо делает, что не заботиться об этом: не подходит это к нему! Как я уже сказал, у него нет той определенности и отчетливости мысли, которая нужна для философа. Сплошь и рядом он и вообще не мыслит, а фантазирует, дает не идеи, а образы. Он не философ, а поэт. Именно в силу этого досадного обстоятельства всякая критика его философских взглядов натыкается на непреодолимые порой трудности: ищешь мысли, а находишь образ.

Но и в другом отношении поставленная мною задача далеко не из легких. Я не принадлежу к тем людям, которые критику заменяют смехом, я стараюсь понять противника и вполне добросовестно вскрыть его ошибки и заблуждения. Но, приступая к оценке «мистического реализма» г. Бердяева, я чувствую все же невольную робость. Боюсь, что и мою критику он назовет недобросовестной, что и меня он зачислит в разряд тех господ, «которые безнадежно смешали разум со здравым смыслом и на этом воздвигли свое здание ограниченного позитивизма»» (433). Я боюсь, что и мне, несмотря на все мое искреннее желание вполне честно отнестись к его идеям, он скажет то же, что говорит по адресу других критиков: «Вы не знаете истории человеческого сознания, забыли историю философии и религии, ничтожные десятилетия заслонили от вас столетия и тысячелетия человеческой мысли, великие усилия постигнуть смысл мироздания. Если вы хотите знать, что такое разум, в чем его титаническая работа, обратитесь к Платону и неоплатоникам, к Оригену и христианским гностикам, к Спинозе и Лейбницу, к Гегелю и Шеллингу, наконец к русской философии с Вл. Соловьевым во главе, которой никто из вас не знает и которой каждый из вас должен был бы гордиться» (433). Я чувствую, что и мне он скажет: «помилуйте! да разве все это для меня убедительно? Ведь вы же стоите на точке зрения здравого смысла, всегда ограниченного и маленького, а я стою на точке зрения разума». Я уверен, что г. Бердяев именно так и скажет, так как все критики новых религиозно–философских и религиозно–общественных течений независимо от направлений, – радикалы и консерваторы, прогрессисты и реакционеры, все они не выходят из «царства здравого смысла», все они «боятся мистики и ненавидят ее», не верят в «мощь таинственного и потустороннего», все они – «рабы здравого смысла». К сожалению, я тоже не верю в потусторонний мир, не боюсь мистики и не питаю к ней ни малейшего уважения. Что же мудреного, что г. Бердяев и меня зачислит в пошлое сословие «рабов здравого смысла».

Но, однако, позвольте! Мы, материалисты, не привыкли оперировать с неясными, мутными и туманными терминами. О каком таком разуме говорит г. Бердяев, выдавая себе и своим сторонникам патент на исключительное им обладание? Мы, смиренные жители земли, знаем только два вида разума, разум животных и разум людей, причем не проводим даже между ними качественной разницы. Когда же говорят о философии, науке и прочих «тонких материях», то имеют в виду только человеческий разум. Как ни велики были Платон, Спиноза, Лейбниц, Гегель и другие философы, все они мыслили по–человечески и даже в своих заблуждениях не переходили пределов разума человеческого. Самое тщательное изучение творений великих философов не могло убедить нас, материалистов и позитивистов, в том, что их мысли были сверх– или над–человеческими, что их разум был устроен как‑то не так, как это свойственно нормально развитому человеческому существу. Итак, о каком же таком особом, неведомом нам разуме говорит г. Бердяев?

Он опять отсылает нас к истории философии: «С благоговением вникайте в историю разума, и постыдный гипноз здравого смысла рассеется, настанет конец преклонению перед рассудком, поймете разницу между большим, сверхчеловеческим разумом и разумом малым, только человеческим (курсив мой – Н. А.) (433, 434). Теперь дело ясно: г. Бердяев упрекает своих критиков в том, что они стоят на точке зрения малого, человеческого разума, между тем как для того, чтобы понять его идеи, нужно обладать разумом большим, сверхчеловеческим. «Господа здравомысленные позитивисты, – восклицает он в другом месте, – всеми своими приемами вы сами признаете, что ваши идеи посредственны и банальны, что для них не требуется особых даров свыше» (433). Ну, конечно! Мы не обладаем «особыми дарами свыше» и именно поэтому обречены довольствоваться скромным «малым, человеческим разумом». А вот г. Бердяев обладает такими дарами и ему очень легко обвинять нас в непонимании таких вещей, для понимания которых разума только человеческого недостаточно. Вследствие этого прискорбного обстоятельства мы живем, по словам г. Бердяева «в призрачном царстве феноменов. Все еще властвующий над нами позитивизм в корне отрицает реальности, объясняет бытие метафизическим призраком, признает только феноменальности, процессы, состояния сознания, приводит к безысходному иллюзионизму» (2). Итак, скажу я словами Иосифа Дицге– на: «все наше понимание, по его мнению, собственно даже не понимание, а суррогат понимания. Быть может также и те серые животные, которых обыкновенно зовут ослами, лишь суррогаты ослов, а подлинных ослов надо искать среди более высших существ»[267]267

Josefs Dietzgens kleinere philosophische Sriften S. 25

[Закрыть].

Попробуем же, однако, войти в царство «большого сверхчеловеческого разума», попробуем хотя бы постольку, поскольку может ввести нас туда г. Бердяев. Посмотрим, что это за реализм не реальный, мистический реализм.

«Каким образом, – вопрошает наш путеводитель, – разум (мышление) может проникнуть в действительность, т. е. в что‑то чуждое и инородное, и постигнуть, ассимилировать ее себе? Это чудо из чудес, величайшая тайна, над которой билась философская мысль с древнейших времен. Может быть только два типа теории познания и два решения гносеологической проблемы отношения к бытию: – рационализм и сверхрационализм, или мистицизм. Такого рода классификация может показаться парадоксальной и совершенно не принятой в философской литературе (ну, конечно: с «принятым» г. Бердяев никогда не согласен. На то у него и ум сверхчеловеческий! – Н. А.); она нуждается в особенном оправдании. Спросят: куда же девались самые распространенные гносеологические направления, критицизм и эмпиризм? Их нужно целиком отнести к рационалистическому типу – в этом своеобразие нашей точки зрения. Рационализм рассекает живое, непосредственное, первичное сознание и создает путем искусственного, условного противоположения субъекта и объекта вторичное, рационализированное сознание, в царстве которого протекает наша обыденная жизнь. Бытие попадает в когти малого разума и умирает. Оно не может жить в той клетке, которая создается категориями разума; ему тесно в пространстве и времени, живое не выносит логического деспотизма, созданного диктатурой отвлеченного разума. Рационализм гордится тем, что создает объект познания, но в объекте этом ничего не существует, все умерщвлено, в нем лишь условные знаки. Если объект обусловлен субъектом (разумом), если в нем разум узнает свою собственную природу, то, очевидно, в нем нет ничего безусловного, нет бытия в себе, истинно сущего» (295). «Рационализм или пытается дедуцировать из разума, из понятий учение о бытии, причем непозволительно логизируется бытие, или совершенно устраняет бытие и приходит к иллюзорному, или принимает за бытие что‑то кажущееся, условное» (296).

Итак, ни одна из существующих теорий познания не разрешает проблемы об отношении мышления к бытию. Все они либо совершенно уничтожают бытие, либо принимают за него нечто, на него совсем не похожее. Как же быть? «Из удушливой темницы рационализма нужно выйти на свежий воздух, на простор живого бытия. А это возможно только в том случае, если есть познание без раздвоения на субъект и объект, познание не делающее своего предмета условным и мертвым, словом, познание, в котором дано абсолютное тождество субъекта и объекта и в котором, следовательно, мы соприкасаемся с истинным существом мира (курсив автора). По принятой же терминологии такой акт познания может быть назван мистическим в противоположность рационалистическому, за которым этим сохраняется лишь относительная научная правота. И следует как можно чаще повторять, что источником метафизики является не только разум, а и чувственность, или чувственный, как бы сверхразумный разум» (296).

«Этот гносеологический мистицизм есть вместе с тем настоящий реализм, так как он приводит нас в непосредственное соприкосновение с реальным бытием… поэтому с нашей точки зрения возможен трансцендентный метафизический опыт, в котором может быть дано ничем неограниченное богатство бытия… Образцом всякого бытия является мое «я», которое «я» мистически познаю без раздвоения на субъект и объект, так как «я» не противополагаю себя своему «я», как субъект объекту, не превращаю это «я» в обусловленное и мертвое. Материалы первичного, не рационализированного «мистического» опыта могут быть обрабатываемыми метафизическим разумом, который это делает без создания условного объекта. И метафизический разум формулирует понятие бытия, как субстанции, всегда живой, конкретно одухотворенной» (297).

Такова чисто философская концепция «мистического разума». Я ограничусь сделанными выписками, так как полагаю, что новые ровно ничего не прибавят к той сумме мыслей, которая здесь выражена, и не сделают их яснее. Г. Бердяев совершенно несправедливо обрушивается на своих критиков за то, что они частенько вместо того, чтобы серьезно критиковать, смеются над ним. Совершенно верно, смех – не критика. Но что же делать, когда г. Бердяев не только проповедует вещи, непонятные человеческому уму, но и сам же настаивает на том, что для их понимания надо обладать сверхчеловеческим разумом! В самом деле, читатель, поняли вы что‑нибудь из этого очень красноречиво изложенного, но крайне неясного учения о «мистическом реализме»? Что же касается меня, то должен сознаться, что я понял очень мало; я не понял главного в этой якобы «гносеологической» теории: как познается бытие?

Г. Бердяев утверждает, что «есть познание без раздвоения на субъект и объект. А мы привыкли думать, что всякое познание неразрывно связано, мало того: оно обусловливается таким раздвоением. Ведь когда идет речь о познании, в нашем уме всегда возникает представление о ком‑то (субъект), который познает что‑то (объект). Без предмета познания, без объекта, нет и познания: что же тогда познавать? Но ведь наше «я», как утверждает г. Бердяев, познает самого себя, не раздробляясь на субъект и объект. А если это так, то, очевидно, познание о котором мечтает наш «реалист» вполне возможно. Но в том‑то и дело, что это не так. В сфере нашего самосознания происходит тот же познавательный процесс, как и в сфере познания объектов, находящихся вне нашего «я». Пока мысли наши заняты разными предметами, не имеющими никакого прямого отношения к вопросам познания, до тех пор наше «я» представляет нечто цельное, нераздельное. Но стоит нам сознательно обратить внимание на то, что мы нечто познаем, все равно, будет ли это внешний мир или наше собственное психическое состояние, как тотчас же мы чувствуем себя «субъектом», познающим какой‑то находящийся вне нас «объект». Следовательно, в процесс самопознания тоже происходит раздвоение: наше «я» – субъект познает наше «я» – объект. Каждый, кто пожелает проследить некоторое время за своей психической жизнью, убедится в этом путем собственного опыта. Конечно, как это уже и было только что указано, существуют моменты, когда наши психические переживания идут целостной, не раздробленной волной ощущений, представлений и мыслей. Но это бывает тогда именно, когда мы не заняты сознательной обработкой материалов познания. Эти моменты составляют обыкновенное состояние психики огромного большинства людей. Люди ходят, разговаривают, работают, действуют, не задаваясь обыкновенно вопросом о том, существует ли в их познавательных процессах, составляющих необходимые звенья их деятельности, разделение на субъект и объект. (Правда, практически они действуют так, как если бы этот вопрос был уже решен ими в положительном смысле). Но как только они обращаются к постановке тех или других задач познания, тотчас же, помимо их сознательных намерений и желаний, в их сознании всплывает элементарный факт «раздвоения на субъект и объект». Можно сказать, что это раздвоение представляет необходимую предпосылку познания. Так бывает, обыкновенно, в сфере нормального сознания. Следовательно, ни о каком познании путем слияния объекта и субъекта и речи быть не может.

Теоретически мы можем допустить, как это и делают многие философы, абсолютное тождество субъекта и объекта, но это допущение является результатом познавательного опыта, т. е. предварительного противоположения познаваемого и познающего, а ни в коем случае не его исходной точкой. Кто хочет сделать это тождество отправным пунктом познания, тот либо находится в патологическом состоянии, либо говорит глупости, недостойные взрослого человека.

Но допустим недопустимое с точки зрения человеческого разума, допустим, что такой «трансцендентный, метафизический опыт» возможен. Допустим, что мы начали познание, уничтожив, прежде всего «рационалистическое» раздвоение на субъект и объект. Как пойдет в таком случае наш познавательный процесс дальше? «Материалы первичного не рационализированного, «мистического» опыта – говорит г. Бердяев – могут быть обрабатываемы метафизическим разумом, который это делает без создания условного опыта. И метафизический разум формирует понятие бытия» и пр. (см. выше).

«Таким образом, – продолжает наш философ, – признается первенство бытия под мышлением (т. е. реализм, а не идеализм) и разум не конструирует опыта (и бытия), а оказывается только инструментом, которым обрабатывается материал потустороннего опыта» (297).

Чувствуете ли вы, читатель, всю необычайную глубину этих рассуждений? В самом деле, наиболее распространенным пониманием познавательного процесса, не только у философов, но и у людей с философией незнакомых, является именно то самое, которое излагается г. Бердяевым: сначала происходит «опыт», т. е. собирается материал познания, а затем этот материал подвергается обработке «разумом», причем формируется и «понятие бытия». Но так мыслят познавательный процесс люди с «малым, человеческим» разумом. А г. Бердяев, обладающий «большим, сверхчеловеческим» разумом не нашел ничего лучшего, как усвоить себе точь–в-точь такое же понимание процесса познания. Та особенная «глубина», которую он внес в это понимание, заключается лишь в том, что когда он произносит слово «опыт», он добавляет: «мистический», а когда говорит: «разум», сейчас же присовокупляет: «метафизический». Так поступают все люди, верующие в какое‑нибудь божество: соорудят его из вполне земных элементов, большей частью по образу своему и подобию, вознесут его в мыслях своих на небо и потом поклоняются ему, как действительно высшему существу.

Но при этой операции с г. Бердяевым случился грех. Он начал с того, что откинул «все земное» в процессе познания: раздвоение на субъект и объект; затем исподтишка перетащил на свое «небо» земное понимание отдельных стадий этого процесса: материал, опыт и обработку этого материала разумом. И пришел он, наконец, опять‑таки к тому же самому, от чего хотел уйти. Вчитайтесь внимательно в вышеприведенную цитату и вы увидите, что я вполне прав, утверждая это. Разум «оказывается только инструментом, которым обрабатывается материал потустороннего опыта». Итак, здесь мы имеем, во–первых, разум, а во– вторых, материал потустороннего опыта. Что значит потусторонний опыт? В стороне от чего находится этот опыт? Если в стороне от разума, то получается как раз то самое «раздвоение», которое и составляет, по мнению нашего философа, основную несообразность «рационализма». Г. Бердяев об этом помалкивает. Не будем и мы надоедать ему дальнейшими расспросами относительно этой щекотливой темы. Удовлетворимся тем, что в данном случае г. Бердяев несомненно допустил раздвоение, да и не мог не допустить его, раз свое «сверхчеловеческое» познание он конструировал по аналогии с человеческим. Ведь раз он сливает воедино субъект и объект, то, очевидно, здесь не может быть ни «потустороннего» опыта, ни отдельного разума, ни понятий об этом опыте. Зачем одну и ту же единую, нераздельную и однородную вещь станем мы называть различными именами! Ведь самая потребность в различении, а следовательно и в обозначении неодинаковыми терминами возникает в нас лишь в том случае, когда наблюдаемые и познаваемые нами вещи кажутся нам различными. Ну, а если «я» и «не я», субъект и объект, мышление и бытие мы мыслим, как «абсолютное тождество», то, естественно, у нас не может возникнуть и потребности в различении, а следовательно в употреблении не только нескольких, но даже и двух одинаковых терминов. Другими словами, уничтожение «раздвоения» неминуемо ведет к немышлению, к непознанию, к абсолютному покою всякой познавательной деятельности. Таким образом, мистическая теория познания г. Бердяева представляет полный отказ от всякого познания.

«Но ведь все ваши доводы насквозь пропитаны рационализмом, – возразит мне какой‑нибудь поклонник г. Бердяева. – Он вовсе не отказывается от всякого познания, он только ищет путей к высшему, полному, истинному познанию, познанию сущностей, а не явлений. И его теория применима не к этому, а к тому, потустороннему опыту».

И действительно, г. Бердяев не отрицает ни науки, ни практики жизни. Уже из приведенных ранее цитат внимательный читатель может видеть, что наука им до некоторой степени признается; за рационалистическим познанием, говорит он, «сохраняется лишь относительная научная правота». Утверждая, что разум «оказывается только инструментом, которым обрабатывается материал потустороннего опыта», г. Бердяев продолжает: «Это одна сторона, та, с которой открываются двери для мистико–метафизического постижения сущности мира. А с другой стороны разум создает мир рационализированного опыта, условный пространственно–временной мир, с которым имеет дело наука и «практическая жизнь» (497).

Итак, научное познание все‑таки существует. Но это познание не настоящего мира, это – познание мира условностей, иллюзий, явлений. Ну, а если так, то, конечно, истинного философа оно удовлетворить не может, и он смело шагает за пределы пространственно–временного мира. Все это очень хорошо, и такая смелость замечательно импонирует. Но дело‑то вот в чем: было бы бесконечно лучше, если бы со смелостью стремлений соединялась строгость мысли. А вот этой‑то строгости в рассуждениях г. Бердяева и не заметно. Ужасно хочется понять, как это можно проникнуть в таинственные области потустороннего мира, а г. Бердяев, хотя и зовет туда весьма усиленно, но как‑то упорно не сообщает настоящих, верных путей в это заповедное царство. То, что он говорит о «познании без раздвоения на субъект и объект», простому, человеческому уму непостижимо. Когда же он говорит о том, что вот, дескать, метафизический разум формирует понятие бытия из материалов мистического опыта, то наш человеческий разум сейчас же уличает его в земных наклонностях и противоречиях. Вместе с тем испаряется и доверие к силе логической мысли г. Бердяева. Только что приведенные его слова, в свою очередь, нисколько не укрепляют нашего доверия, а «даже совсем напротив».

В самом деле, он заявляет, что с одной стороны разум обрабатывает «материал потустороннего опыта», с другой – «создает мир рационализированного опыта». Спрашивается, о каком же разуме идет здесь речь? Если о том, которым создается наука и которым люди руководятся в своей практической жизни, то это будет разум человеческий. Но разве может человеческий, столь презираемый г. Бердяевым разум, в тоже самое время перерабатывать и материал потустороннего опыта? Не сам ли автор мистической теории познания заявляет несколькими строками выше, что это дело «метафизического разума», работающего «без создания условного объекта»! А затем через несколько строк оказывается, что ту же самую работу выполняет и тот «малый» разум, который создает «условный пространственно–временной мир». Где же в таком случае разница между «большим» и «малым», сверхчеловеческим и только человеческим разумом?

Г. Бердяев предвидел этот вопрос и разрешил его следующим образом: «Но эти два мира (т. е. мир потусторонний и мир «здешний» – Н. А.) не разорваны, трансцендентное в известном смысле имманентно, и связь эта в глубине человеческих переживаний, в которой, как в центре, переплетаются узлы двух миров: истинно–метафизического и кажущегося, эмпирического. «Я» себя сознаю и существом временно–пространственным, относительным, «сыном земли» и вместе с тем существом безусловным, вневременным и внепространственным духом, «сыном неба» (297).

Старая эта песня и нет в ней ничего нового! Еще дедушка Иммануил Кант очень хорошо и гораздо умнее писал на эту тему. Но оставим в покое Канта и его разнообразных последователей. Спросим себя: какая логическая связь существует между всеми этими рассуждениями нашего философа? Сформулируем вкратце новую гносеологическую теорию.

Существуют два мира, какие? – уже известно нам. Один из этих миров мы познаем научно, т. е. рационалистически, условно. И самый этот мир и его познание иллюзорны. Другой мир мы познаем мистически. Этот мир – истинный и познание его действительно. Когда наш разум создает мир пространственно–временной, он исходит из факта противоположности между объектом и субъектом; это разум малый, человеческий. Когда же он обрабатывает материал потустороннего опыта, то действует «без создания условного объекта». Это разум большой, сверхчеловеческий.

Я уже отметил чудовищные несообразности этой «теории». Ее автор с одной стороны отрицает за «малым», человеческим разумом всякую способность «истинного» познания, а с другой наделяет свой «большой» сверхчеловеческий разум свойствами и особенностями «малого», наделяет для того, чтобы сделать его способным «обрабатывать» материал опыта и составлять «понятия». Таким путем он восстанавливает то самое раздвоение на субъект и объект, отсутствие которого он делал характерной особенностью в процессе познания, производимого «большим» разумом. В конце концов наш философ запел весьма знакомую всем, даже не философам, песню о том, что человек одновременно и «сын земли» и «сын неба». Эх, г. Бердяев, стихи бы Вам писать, а не философские теории составлять! Не Вашего ума это дело.

Как не превыспренно парит дух г. Бердяева, разум его, однако, вполне человеческий, столь же «малый», как и у нас, грешных материалистов. И поэтому его разуму столь же непреодолимы те логические трудности, с которыми сопряжено познание «истинного» бытия, потустороннего мира. Ему не помогают даже и те «особые дары свыше», кои отличают его от плоских позитивистов, материалистов, рационалистов etc. Волей–неволей приходится прибегать к религии: Бог все знает и меня всему научит. «Метафизическое знание, – говорит г. Бердяев, – реально соединяет нас с бытием не в отвлеченном, рационалистическом его виде, а как часть полного религиозного гнозиса. Наша мистика тяготеет к религии, т. е. к определенному взаимоотношению с мистическими реальностями мира, мистика хочет быть зрячей, постигнуть смысл мира» (3). «Метафизика, – говорит он в другом месте, – нас может научить тому сознанию, что мировое бытие должно освободиться от уз «материи», от давящей нас закономерности «природы», что пространство и время должны исчезнуть, как кошмар. И это вполне совпадает с самой последней, с самой важной и наиболее таинственной идеей религиозного сознания о преображении «земли», преображении «плоти». Идет вековечная битва с первичным порабощением, закрепощением, называемым нами «материей», с ограниченностью всякого пространства и времени, но не с «землей», не с «плотью» Будет «земля», преображенная, не скованная материальными законами, освобожденная, вневременная и внепространственная; будет «плоть» преображенная, не физическая, но полнокровная, чувственная, мистически–сладострастная и вечная, от всяких материальных граней освобожденная (чем не стихи? – Н. А.). Метафизикой может быть оправдано это мистическое предчувствие, но только в религии эта тайна постигается. Для самого человека, оторванного от Абсолютного Источника бытия, невозможно достигнуть преображения «земли», освобождения ее от пространств и времен, от скованности и необходимости, и преображения «плоти», утверждения ее вечного, не тлеющего, индивидуального бытия. Но для Бога все возможно и в союзе с Богом, в процессе богочеловеческом, верим, преображение будет» (353).

Ну, вот мы и добрались, наконец, до тихой пристани, конечной цели наших блужданий по волнам бер– дяевской мистики. «Для Бога все возможно», – на то он и Бог. Он и разум человеческий сделает сверхчеловеческим, и логические несообразности превратит в несомненную истину, и невидимое сделает яко видимое, словом, разрешит все трудности, все сомнения. Но вот только, как быть с теми людьми, которые (очень уж «посредственны и банальны» их идеи!) никак не могут взять в толк, что Бог есть и что молено вступить с ним «в союз»? Я боюсь, что, ознакомившись с философскими взглядами г. Бердяева они, в силу своей удивительной ограниченности, скажут: «экую галиматью городит г. Бердяев!».

Но, конечно, г. Бердяев имеет полное право вступить «в союз с Богом» и в праведном гневе испепелить этих безумцев.