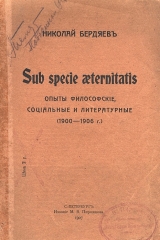

Текст книги "Sub specie aeternitatis"

Автор книги: Николай Бердяев

Жанр:

Философия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 39 страниц)

Все это старый романтизм в Мережковском и движет им отвращение к мещанской демократии, к безрелигиозной политике нашей интеллигенции, забывшей великие идеи. В современных либеральных, демократических, социалистических позитивно-государственных идеях мало величия, это не вселенские идеи, не связанные с религиозным смыслом жизни, «буржуазные» идеи. Но какая может быть сейчас великая, вселенская, религиозная государственная идея? Уж, конечно, не старая, мертвая идея царства власти земной, которая не только отвергнута современным политическим, моральным, нерелигиозным сознанием, но должна быть еще радикальнее отвергнута новым религиозным сознанием, как путь духа небытия, искушавшего Бога в пустыне.

Общественность может быть утверждена не на началах государственных, отношениях властвования, а на новых и вечных мистически-свободных началах, подобно тому, как возможно утверждение любви не в союзе семейном, а вне его, в мистически-свободном союзе. Не должна ли быть свободная любовь, безмерная свобода в Боге, единственной основой нового общественного и полового союза? Великой, религиозной «государственной» идее, которую одно время искал Мережковский, уже не может быть, времена подобных призраков и соблазнов уже миновали, но может быть есть иная великая, религиозная идея безвластия, без– государственности, нового теократического, церковного союза, свободно-любовного, подчиняющего личность лишь воле Бога и на земле, во отрицание всякого старого, насильственно-государственного союза, подчинявшего личность безбожной воле земной. Позитивисты, какими бы радикалами и анархистами они не представлялись, никогда, никогда не освободятся от соблазна государственности, от искушения царствами земными, так как страстно хотят устроить жизнь на земле, безумно боятся хаоса и не знают во имя чего отвергнуть соблазн власти земной.

Но как смотреть на борьбу за освобождение, которая наполняет новую историю, на гордое восстание личности, на декларацию ее прав? Социальное освобождение протекало вне религиозного сознания, оставалось столь же не освященным, как и любовь, как и жизнь пола, но мы не можем не признать бессознательной религиозной святости этого великого движения, иначе мы должны отвернуться от «земли». Люди нового религиозного сознания должны принять и освятить борьбу за свободу, устранение насилия, гнета и властвования, хотя могут относиться с отвращением к позитивному строительству жизни, к культивированию инстинктов политической власти, которые свойственны всем направлениям и партиям, ставящим себе цели государственные. Когда в политических идеологиях идея власти, всякой власти, монархической или народной, всякой воли людской начинает заменяться идеей абсолютных прав, вечных ценностей всяких свобод, господство блага сверхчеловеческого, стоящего над случайной волей человеческой, то тем самым расчищается почва для идеи вселенской теократии, для мистического безвластия. Когда судьбы человеческой жизни ставятся в зависимость от сверхчеловеческого блага свободы, от вечных ценностей, от абсолютных, не подлежащих человеческой расценке прав, то она вручается воле Бога, возжелали, значит, царства Бога и на земле. Эта истина должна быть обнаружена; должна быть освещена светом религиозного сознания. Должна быть раскрыта бессознательная святость свободолюбцев, воинов за образ Божий в человеке и без– божность лицемерных официальных слуг религии.

Мережковский не решил до сих пор проблемы общественности в религиозной ее постановке, не нашел своей политики, часто сбивался в оценке государственности, а вопрос этот так важен для того, кто мечтает о «небесной земле». Как хорошо было бы, если бы он окончательно высказался на все эти больные темы, пошел по верному пути, так как хотелось бы идти с ним вместе к одной цели. Ведь имя Мережковского будет зачислено в ряды первых сознательных предтеч свободо-любовной общественности в союзе теократическом[221]221

Предшественником Мережковского во многом является Вл. Соловьев.

[Закрыть] , который не может быть государственным, как не может быть семейным, и провиденциально связан с безвластием.

Историческое христианство, аскетическое, проповедующее индивидуальное спасение путем ухода из мира, проклинающее землю, в сущности отрицает не только религиозный, но и всякий смысл исторического процесса, мировое развитие просто выпадает из религиозного сознания, вселенская культура оказывается внерелигиозной и даже противорелигиозной. Но чистый, средневековый христианский спиритуализм давно уже умер и сейчас практикуется какой-то компромисс, сделка с землей, вызывающая отвратительное лицемерие. Религия как бы занимается попустительством, смотрит сквозь пальцы на ход истории, допускает развитие культуры, но ничего не освящает, не входит в жизнь мира силой преображающей. Спасаются вне церкви, спасаются отступники христианства, богоборцы и уж, конечно, Леонардо да Винчи. Гете или Ницше более излюбленные дети Божьи, чем множество служителей исторического христианства. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем»23'. И исторический прогресс, мировая культура, величайшие ее герои освящаются и спасаются по этим словам Христа, так как не совершили хулы против Духа Святого. Магический круг мистической церкви не совпадает ни с какой исторической церковью, ни с какими относительными человеческими установлениями.

Мережковский и люди нового религиозного сознания не могут вынести этой двойственности, хотят связать свою религию со смыслом всемирной истории, хотят религиозно освятить всемирную культуру, хотят Церкви, которая вместила бы в себе всю полноту бытия, в которой совершались бы все таинства жизни. Но признать смысл всемирной истории, значит признать для нее конечную цель, значит утверждать конец всемирной истории и все в ней оценивать по отношению к концу, все освящать, как путь к завершению всего. С чисто философской точки зрения идея конца мира может быть оправдана, хотя она рационалистически столь же немыслима, как и отсутствие конца во времени, бесконечный мировой процесс, эта плохая бесконечность24*, по выражению Гегеля[222]222

Кант считал это одной из антиномий и не допускал рационально-познавательного разрешения проблемы конечности или бесконечности мирового процесса

[Закрыть] . Хорошая бесконечность, вечность – не в отсутствии конца во времени, а в преодолении всякого конца, уничтожении времени, вневременности. Идея бесконечного прогресса, которой так упиваются позитивисты XIX века, самая унылая, скучная, бессмысленная и противоречивая из идей. Какая-то серая тоска охватывает при всякой попытке реализировать эту идею в мысли и настроении. Бесконечное размножение несовершенства и опять смерть, никакой мечты о жизни вечной, полной в своем совершенстве, недробимой. Да и отрицание конца есть несомненное отрицание смысла всемирной истории, отрицание прогресса, так как смысл требует завершения и мировая трагедия должна иметь как первый, так и последний акт. Психологически же идея конца так глубоко присуща человеческой природе, что она постоянно является в замаскированном виде, возрождается у одних в виде идеи всяких Zukunftsstaat'oB26*, совершенного общества, золотого века, естественного состояния, словом «тысячелетнего царства», у других в виде мрачного провала, пессимистического небытия, полного упадка и т. д. Но только мистики сознательно и радостно принимают идею конца и лишь немногие мыслители ее оправдывают.

Позитивисты и социальные спасители человечества хотят преобразовать, реформировать мир, все улучшать его, и так без конца, без радикального его переворота. Но ведь можно пожелать большего, можно захотеть преображения мира, конца данного мира, ограниченного, испорченного, смертного, и замены его миром иным, «новым небом и новой землей». Идея конца тем и заманчива, тем и прекрасна, что она есть вместе с тем идея начала, не смерти, а вечной жизни, и должна не угашать творческую работу, а усиливать ее. Если завтра будет конец временному и начало бытия вечного, то в этот последний день я сделаю еще большие усилия, так как для вечности творить хочется больше, чем для временности. Все теории прогресса, самые позитивные, имеют свою наивную эсхатологию, ведут с роковой неизбежностью к постановке проблемы конца, завершения смысла истории мира. Особенно в марксизме, как религиозной системе, просвечивает эта примитивная эсхатология, невольное понимание социалистического общества, как конца истории, как начала какого-то иного, сверхисторического процесса. И новое религиозное сознание, связавшее себя со смыслом всемирной истории, неизбежно должно было обратиться к христианской книге, в которой сокрыты таинственные пророчества о конце мира, о завершении смысла мировой истории, о последнем акте трагедии, к «Откровению св. Иоанна».

Идея конца сделалась основной религиозной идеей Мережковского, и свою концепцию христианства он называет апокалиптической, противополагая ее христианству историческому. Апокалиптическое христианство знаменует собой перелом во всемирной истории, конец истории и начало процесса сверхисторического. До сих пор религиозный свет шел от Христа, умершего на кресте, из прошлого, в котором не открылась еще полная истина, и свет все слабеет и слабеет, но вот загорается новый религиозный свет и идет от Христа Грядущего, начинается как бы обратное движение времени. В апокалиптическом христианстве раскроется природа Св. Духа, Утешителя, обещанного Христом, будет вмещено то, что не вмещалось христианским историческим. Будет новая, вечная церковь, церковь св. Иоанна, и новая, вечная религия, религия Св. Троицы, полнота откровения всех божественных ипостасей, в которой преодолеется всякая двойственность, вместятся все ценности мировой культуры. В церкви Св. Иоанна, во вселенской теократии, с образования которой начнется апокалиптический процесс, раскроется правда о «земле», решится вопрос о поле, о хлебе, об общественности, все, что было невозможно для человеческого исторического процесса. К такого рода религиозной концепции очень близок был великий философ– мистик Шеллинг, но Мережковский пришел к ней совершенно независимо от Шеллинга, менее философским, более жизненно-художественным путем[222]222

Кант считал это одной из антиномий и не допускал рационально-познавательного разрешения проблемы конечности или бесконечности мирового процесса

[Закрыть].

Таким образом, центр религиозного сознания переносится в область пророческую, застывший догматизм, историческая ограниченность преодолеваются. Но есть опасность, чтобы пророчество не оказалось вновь догматически скованным, чтоб и на него не легла печать исторической ограниченности. Признает ли Мережковский свободу пророчества и новое религиозное творчество? С одной стороны, зовет к этому, а с другой, как будто бы и нет. Пусть он исходит из апокалипсиса, но ведь эта боговдохновенная символическая книга разно толкуется и вечный смысл ее раскрывается только в нашем внутреннем мистическом опыте. Мережковский пророчествует о Новом Иерусалиме с великой радостью и веселием в сердце, его апокалиптическое христианство – белое, для многих оно – черное, и сознание конца есть прежде всего сознание грядущего страшного суда, вызывающего ужас и тоску в сердце.

Пророчества свободны, открываются в новом мистическом опыте, в этом великая радость, но и великая мука. Сама религиозная догматика должна развиваться под влиянием новых пророчеств и свободного внутреннего откровения, а не давить их. Это блестяще оправдывается и на примере самого Мережковского, которого догматики охотно назовут еретиком. Но Мережковскому грозит опасность впасть в некоторый религиозный схематизм[223]223

У Мережковского вообще есть склонность к художественному схематизму, у него мало индивидуальных оттенков.

[Закрыть], и тогда увянут цветы нового, сверхисторического христианства. Постигнуть религиозный смысл всемирной истории и неизбежность конца ее не значит еще втиснуть ее в давящие схемы, в которых погашается величайшая религиозная истина, истина о свободе. Иногда кажется, что для Мережковского судьба мира решится борьбой Агнца со Зверем, выходящим из бездны, Христа с Антихристом, а сам человек, творческая свобода его, тут будет не при чем. Тогда спасение мира было бы процессом не бого– человеческим, а совсем уж внечеловеческим, совсем уж не трагическим, так как трагедия – только в последней, человеческой религиозной свободе. Вот этого-то фаталистического схематизма, этого вырождения нового пророчества в старую догматику я и боюсь больше всего. Да и не слишком ли рано почувствовал Мережковский близость конца, не слишком ли многое должно еще совершиться, достаточно ли свободен мир для последнего акта? Мережковский приоткрыл что– то новое, страшно свободное, а вдруг опять закроет и для себя и для других, исчезнет перспектива вечного религиозного движения, встанет еще раз на пути призрак догматической мертвечины. Образование церкви есть процесс органический, а не искусственно-механический: церковь не есть крышка, которая делает святым то место, на которое ее налагают; церковь растет из святых мест вселенской культуры, стены ее поднимаются там, где есть божественное в своей основе знание, искусство, любовь, свобода. Но церковь невидимая должна превратиться в видимую, когда новое религиозное сознание обострится. И всякая церковь должна вмещать в себе свободные религиозные настроения. Так ли понимает и Мережковский историческое воплощение, реализацию во времени вечной Мистической Церкви?

Когда единственным источником религиозного света признавалось историческое воплощение божественного начала, данное в прошлом, это совершенно иное положение, чем когда главный источник света переносится в будущее и не воплощен еще ни в какой исторической данности. И в первом случае религиозная свобода наша огромна, так как религиозная истина постигается во внутреннем религиозном опыте и тогда только внешняя эмпирическая данность со всеми ее случайностями приобретает смысл, но во втором случае свобода эта делается безмерной и трагичной.

Раскрытие Духа в богочеловеческом процессе, в котором каждый призван участвовать, есть невиданное еще признание человеческой свободы и вместе с тем начало величайшей трагедии человечества. Не начал ли уже раскрываться Дух в новой истории, в новом опыте, в философии, в искусстве, в освобождении земли? Мережковский как будто лучше других понимает, что религия Христа есть религия свободы, что в Христе – все в известном смысле дозволено, и так страшно, чтоб он не изменил этому пониманию. Наша религиозная трагедия не есть старая трагедия совести, а новая трагедия свободы, не «моральная», а религиозная трагедия последнего раздвоения и последней свободы выбора. Эту трагедию Мережковский проследил на героях Достоевского и мы больше всего дорожим этим.

Для завершения смысла всемирной истории, для конца ее нужно освобождение, раскрепощение мира и страшное обострение сознания; личность человеческая должна встать во весь свой рост. Тогда только может быть дана окончательная битва двух противоположных начал мировой жизни. Мережковский преждевременно заявил о конце русской литературы; нужна еще и литература, И философия, и возрождение культуры, и политическое освобождение, так как нужна для конца небывалая свобода и небывалое сознание. Позитивисты, социалисты и т. п. думают, что люди будут счастливее, спокойнее, удовлетвореннее, блаженнее, когда не будут уже такими внешне несвободными, голодными, неустроенными. Это и есть самая коренная ложь. Люди будут в тысячу раз несчастнее, когда сознание их не будет отвлечено внешним гнетом и неустройством от самых страшных вопросов бытия. Тогда жизнь их станет нестерпимо трагичной и безмерная свобода их возжаждет Бога, затоскует по любви в Боге. В этом и только в этом метафизический и религиозный смысл социального освобождения человечества. Пусть торжествует свобода по всем линиям жизни, пусть социальные реформаторы накормят и оденут человека, чтобы загорелось в нем последнее сознание его нищенской бедности и рабской беспомощности, невозможности дольше жить без Бога, ужаса окончательного небытия после момента сытости и устроенности. Много званных на пир вечной жизни, все призваны к участию в осуществлении целей всемирной истории, все равноценны перед Богом. В этом истина демократизма. Но мало избранных, не все свободно возлюбят Бога, поэтому осуществление смысла всемирной истории может быть делом не многих. В этом истина аристократизма. Религиозный аристократизм, к которому склоняется Мережковский, вполне примирим с социальным демократизмом и не должен иметь ничего общего с историческим барством.

Тут мы подходим к самому страшному вопросу и самому важному. История всемирной культуры привела сознание человека к двум величайшим идеям – идее Богочеловека и Человекобога. Идея человекобога мучила Достоевского и мука эта вылилась в пророческом образе Кирилова. На человекобоге помешался Ницше, человекобогом бредят многие позитивисты, хотя образ его умаляется в их бедной фантазии. Идею человекобога, взятую в ее противоположности идее богочеловека, Мережковский сводит на очную ставку с религиозной идеей Антихриста, предсказанной в Апокалипсисе. Но во всем, что писал Мережковский на эту тему, есть какая-то роковая неясность, близкая нам неясность, наша общая неясность. И не связано ли это тесно с нашей трагедией свободы? В своей книге «Л. Толстой и Достоевский» Мережковский, по-видимому, склоняется к тому, что «Богочеловек и Челове– кобог– одно и то же», как одно и то же – две противоположные религиозные бездны, вверху и внизу, небо и земля, дух и плоть. Ведь новое религиозное сознание тяготеет к тому, чтобы признать наконец человекобожество, богоборчество, демонизм таким же божественным началом, как и бездну противоположную, признать лишь кажущимся злом; а черта, зло нуменальное, видеть в середине, плоскости, пошлости, в духе небытия. «Пока не сознана до конца тайна последнего соединения: Я и Отец – одно, – сыновья Ипостась, «Я» не кажется ли «демоническим» по отношению к 'Ипостаси Отчей, к «Не-Я», и наоборот, Отчая – по отношению к Сыновней». Повторит ли и теперь Мережковский эти таинственные и глубокие слова? И далее: «Совершенная любовь, любовь до конца, до Бога и такая же совершенная свобода – не два, а одно, и что, следовательно, нельзя противополагать любовь без свободы, свободу без любви... Но в том-то и «весь секрет» Черта, что не хочет он до конца; не хочет, чтобы два было одно, а хочет, чтобы два всегда было двумя, и для этого сам притворяется одним из двух, то Отцом против Сына, то Сыном против Отца, не будучи ни тем, ни другим, а лишь отрицанием обоих; притворяется одним из двух полюсов, противоположных и равных другому, тогда как оба полюса уже навеки заключены в двуединстве божеских Лиц, Отчего и Сыновнего; а Дух вечной Середины есть только отрицание этой мистической полярности, только «обезьяна», которая, передразнивая дву– единство Божеских Ипостасей, искажает оба Лица, смешивает их и смеется». «Другого черта вовсе нет,... это подлинный, единственный Сатана и... в нем постигнута последняя сущность нуменального «зла». Мережковский делает попытку спастись от соблазнов демонизма, принизив Сатану, поняв черта, как полное ничтожество и лакейство. В замечательной статье «Судьба Гоголя»28* он дальше развивает эту точку зрения и в образах Хлестакова и Чичикова видит нуменального черта, к середине, плоскости и пошлости сводит дух зла, дух небытия. Но где же тогда Антихрист, чем страшен он и соблазнителен? Вопрос о происхождении и значении зла в мире самый трудный, страшный и роковой для будущего всякой религии, может получить два решения, монистическое и дуалистическое. Или дьявол есть жалкая тварь, поднявшая раздор между Богом и миром во имя небытия, так как никакого бытия он утвердить не может, тогда в нем нет никакой бездны, а лишь середина, и в демонизме нет ничего соблазнительного. Или дьявол – самобытное, предмирное, несотворенное начало, и тогда мы приходим к дуалистическому учению о двух вечных царствах, предстоящих нашему выбору. Иногда кажется, что страшные слова о «гиене огненной» как бы подтверждают это соблазнительное дуалистическое учение[224]224

Я не утверждаю дуалистического решения и указываю только на огромную трудность этой проблемы, которую Мережковский обходит. Дьявольская стихия не только в плоскости и пошлости, но гораздо более еще в злобе и самолюбии.

[Закрыть] . Мережковский не решил еще этой проблемы. Свобода есть божественный дар, но для оправдания смысла свободы необходимо зло. О, конечно, середина, плоскость, мещанская пошлость, пози– тивистическое небытие – есть Черт, конечно, на великих богоборцах, на глубоком демонизме почил Дух Святой, а не дьявольский, но нет ли тут еще какой-то тайны?

Гордой идеи о человекобоге и всего, что за ней скрывается, к черту-Хлестакову, черту-Смердякову, к середине и пошлости не сведешь. Утверждение личности в абсолютном ее значении есть дело божеское, а не безбожное. Мережковский это чувствует и говорит: «Кирилов доводит до конца главную религиозную мысль Ницше29* – и вот царство «сверхчеловека», предвещаемое Заратустрой, оказывается «здешней вечной жизнью», т.е. «грядущим Иерусалимом», царством Воскресшей Плоти, предсказанным в Апокалипсисе: «мы будем царствовать на земле»30'. Одному из двух равных треугольников дано обратное положение – и оба совпали. Итак, в двух своих крайних точках, в первой – в идее о начале, о божественной необходимости и в последней – в идее о конце мира, о божественной целесообразности, кажущееся антихристовым учение Кирилова и Ницше совпадают с учением Христовым: а ежели совпадают две точки двух прямых линий, то и сами линии должны совпасть: это – аксиома геометрии». Слова эти очень важны для характеристики нового религиозного сознания.

Есть плоское человекобожество, ведущее по пути небытия, его проповедуют позитивисты, это, когда человек с лакейским самодовольством ставит себя на место Бога, ничего не уважает, когда все сверхчеловеческое отрицается. «Человек» Горького таков. Тут нет полярной бездны, а середина. Но Бог любит таких благородных богоборцев, как эсхиловский Прометей, как байрЬновский Каин, как Ницше, Иван Карамазов и Кирилов. Тут есть бездна, но быть может – одного из Лиц самого Бога.

Двойственность, две полярно-противоположные бездны, о которых говорит Мережковский, – это не Бог и дьявол, не доброе и злое начало, а два равно-святых, равно-божественных начала, примиряемых в Троичности. Вне Троичности, вмещающей безмерную полноту, остается дух небытия, середины и пошлости. Учение о

Троичности Божества – одно из самых глубоких религиозно-метафизических учений, которое защищали величайшие философы. Шеллингу и Гегелю догмат св. Троицы не казался смешным и нелепым, как это кажется поверхностным рационалистам, и с троичностью они связывали свою систему. Замечу здесь только следующее: в исходе из Двойственности путем Троичности, в учении о Троице есть божественная диалектика, допустимая лишь при признании учения о Логосе, лишь при метафизике Божественного Логоса, так как категория числа (1, 2, 3) есть категория разума и применима только к Существу – Логосу и диалектика раздвоения и примирения (тезис, антитезис, синтез) также применима лишь к высшей разумной природе – Логосу. Это Мережковский недостаточно сознает [225]225

Мережковский ничего не говорит о Логосе.

[Закрыть], так как не идет путем философским, но более философский Вл. Соловьев хорошо понимал это. Во всяком случае, велика заслуга Мережковского, который заговорил о непостижимо-забытом в истории религиозного сознания Третьем Лице Троицы, о Духе, и связал это с нашим религиозным раздвоением. И его религия не историческое христианство и не христианство, так как слово это образовалось лишь от одной из Ипостасей, а религия – Троицы, до сих пор еще не раскрытая. Скажут: символ веры христианской начинается с исповедания догмата Троичности! Но тем поразительнее, что Троичность не была вмещена религией христианской, была непонята, забыта.

Есть какая-то тайна, которую Мережковский не в состоянии выразить, хотя мучительно пытается это сделать. Не упирается ли он в неизреченное, постижимое лишь в действии, в самом таинстве? Мне часто думается, что все человеческое творчество, все усилия человеческие объясняются томлением по тому, чего нет. Нужно человеку один какой-то секрет знать и тогда будет у него все, будет он страшно богат и радостен, тогда прекратит все свои усилия, не нужно ему будет творить в философии, литературе, искусстве, политике – суррогаты, заменяющие жизнь истинную. Зачем философии, любовь к мудрости, если есть самая мудрость, зачем музыка, поэзия, скульптура, когда само бытие – музыка, поэзия, скульптура? В писаниях своих я выражаю лишь свою тоску по истинном, полном, вечном, свободном и радостном бытии и безмерное желание узнать еш секрет – единственный секрет. Все мы пишем о том, чего нет и чего так жаждем, в музыке творим звуки высшей гармонии, которой не имеем, в образах художника красоту, которой нет. Мука всякого подлинного творчества есть мука религиозная и рождается она из того, что нет у нас еще ключа от тайны бытия, из томительного искания этого ключа. Мы идем путем вселенской культуры, но, когда единственно важный секрет будет разгадан, настанет конец всему конечному, начало – вечному. Мережковский как бы приближается к разгадке какого-то секрета, ходит около него, но знает ли он уже его или знает только о нем? Наши с ним желания слишком схожи, мы хотим разгадать ту же тайну и потому путь у нас должен был бы быть один.