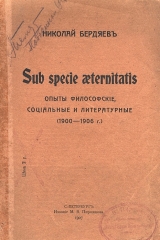

Текст книги "Sub specie aeternitatis"

Автор книги: Николай Бердяев

Жанр:

Философия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц)

Просто любить ближнего нельзя, нельзя и признать в нем родную человеческую природу; «я» могу любить в нем лишь то третье, которое выше нас и которого мы являемся индивидуальным образом; путь от человека к человеку только через Единое, только Единое можно любить, только Его и можно любить в каждом человеке. Организовать взаимные отношения людей так, чтобы человек человеку был не волк, а брат, можно только на начале сверхчеловеческом, во имя Единого, Высочайшего, и организация эта предполагает цели супранатуральные. Это глубже всего поняла христианская философия.

Для всего вышесказанного можно найти чисто психологические иллюстрации. Каких бы теорий, самых даже позитивных, ни держался человек, третье, высшее, чем он и ближний его, живет в его душе, хотя является под разными именами. Когда человек служит какой-нибудь «идее», социализму, прогрессу, науке, искусству, истине или справедливости, он ставит эту «идею» выше себя и своего ближнего, выше человека и человечества; она будет для него психологическим выражением сверхчеловеческого, третьего по сравнению с ним и со всяким другим. Этого третьего так мучительно жаждал Ницше, когда говорил, что нужно дальнего любить больше, чем ближнего, вещи и призраки больше людей, когда он создавал свой образ сверхчеловека. Но если этот далекий сверхчеловек есть только биологически усовершенствованный человек, передвинутый вперед во времени, то ничтожность результата не соответствует грандиозности искания. Было бы жалким самоутешением довольствоваться приростом мускулов, количественным прибавлением к человеку. Сверхчеловеческое у Ницше, не по замыслу, а по выполнению, – все то же человеческое позитивистов, но художественно опоэтизированное. Гордая мечта о человекобоге, дорогая для нового человечества, может иметь только один достойный смысл– смысл движения человека к Богу, вверх от природы. Натуралистический человекобог есть ничего не значащее измышление. Я не хочу быть средством, орудием других я, равноценных мне, и всего человечества, состоящего из таких же я, и сверхчеловека, только более сильного, но не более ценного, это противоречило бы моему достоинству, моей самоцельности. Сверхчеловечество Ницше и будущее счастливое и гармоническое человечество позитивной религии не могут заставить меня выйти из моего я, перейти к другим, принять участие в коллективном прогрессе: все это слишком человеческое, плоское, все это ценности мнимые.

Свободный человеческий дух, самобытная субстанция, не может полагать свой долг и свое призвание в подчинении внешней ей природе, внешнему социальному целому, именуемому человечеством; это коренным образом противоречит заложенным в нас индивидуалистическим тенденциям и так восторжествовал бы только механический, чуждый нам универсализм; достоинство и призвание личности в том, чтобы признать высшим и сверхчеловеческим только внутреннее, имманентное нашей природе, какую-то духовную субстанцию, с которой каждый внутренно связан самыми интимными, самыми индивидуальными нитями, во имя ее только и можно увидеть брата в другом человеке и соединиться в гармоническое целое; человечество должно быть организовано не извне, насильственно, путем муштровки и приспособления человеческой личности к человеческому обществу, а изнутри, свободно, путем самочинного, из самой глубины человека идущего воплощения в жизнь сверхчеловеческого. Метафизическая связь субстанций, в силу которой они составляют мировое целое, – космос, может быть только в единой, высочайшей субстанции, в которой дана полнота всякого бытия и к которой вся множественность мира, все индивидуальности тяготеют, как к предельному совершенству и силе, к окончательному своему утверждению. Тут индивидуальное и универсальное перестают быть началами противоборствующими.

Позитивная теория прогресса мыслит бесконечное совершенствование, как отсутствие конца во времени; в движении этом все будет количественно прирастать, но никогда не будет создано «новое небо и новая земля»28*. Гегель называл не имеющий конца прогресс дурною бесконечностью29*. Настоящая, хорошая бесконечность не в отсутствии конца во времени, а в преодолении всякого времени и всякого конца, в безвременности. Не может быть соприкосновения с вечностью в этой скучной перспективе временного движения с его малыми улучшениями. Это одно из коренных противоречий позитивной теории прогресса.

V.

Мы видели, что проблема прогресса может быть поставлена и решена только метафизически. Прогресс предполагает единое, – сверхчеловеческое, высшее по сравнению с человеком и другими людьми, – человечеством, то третье, во имя которого человек для человека не волк, а брат, в силу которого возможно общение духовных индивидуальностей, это цель и источник ценностей. Но для определения истинного смысла прогресса нам нужно обратиться к основной идее того новейшего идеализма, который мы пытаемся характеризовать, к идее свободы. На анализе свободы мы должны еще раз показать несостоятельность позитивизма и необходимость метафизики.

Философия будущего должна быть названа философией свободы. Свобода есть одинаково религиозно– метафизическая и социально-политическая идея, и истинная философия будет философией освобождения. Не позитивисты выработали идею свободы как в философском, так и в политическом смысле этого слова[66]66

Теперь слишком часто забывают, что декларация прав человека и гражданина была написана метафизическим разумом.

[Закрыть]. Позитивисты часто бывают практически беспредельно преданы свободе и готовы жизнь свою за нее положить, но теоретически это всегда для них звук пустой, и они не способны понять задачу человеческой жизни и человеческой истории, как освобождения; для них целью является победа над природой, социальная организация людей, счастие и удовлетворение, все, что угодно, но свобода пробирается к ним лишь контрабандным путем. Позитивизм бессилен дойти до той высоты, чтобы признать, что свобода выше счастия и довольства, выше крепких устоев жизни, выше, может быть, самой жизни, что свобода – Бог, что Бог – абсолютная свобода, как сущее. Позитивизм никогда не поймет, что задача человечества, его мировая миссия, – не устроение и организация жизни для блага людей, а освобождение, что поэтому человек должен служить не своему довольству или довольству своего ближнего, а свободе во имя Высочайшего, во имя свободы абсолютной; крепкое здание, в котором устраивается человечество, есть лишь временное средство. Тут разница огромная.

Настоящий последовательный позитивизм должен выбросить из своего лексикона слово свобода; он ничего не может противопоставить необходимости, природе, внешнему насилию. Позитивизм и полупозитивизм, под которым я понимаю неокантианство, бились над тем, чтобы спасти свободу, так как чувствовали, что без нее исчезает вся краса жизни, но ничего из этого не вышло. Гносеологические попытки дать чисто отрицательное истолкование свободе, как противоположного необходимости, не могут никого удовлетворить и имеют лишь методологическое значение. И тут, как и вообще в философии, чувствуется настоятельная необходимость стать на точку зрения онтологическую, раскрыть те метафизические предположения, которые заключены в идее свободы. Мы не можем успокоиться ни на отрицательном и иллюзионистическом учении о свободе неокантианцев, ни на старокантианском учении об умопостигаемом характере. Особенно возмутительны все эти полицейские, чисто внешние аргументы в защиту свободы, как чего-то нужного и полезного, без чего падает различие между добром и злом, умолкает голос совести, теряет значение наказание и т. п.; такой ход доказательств не достоин философии. Пора уже перейти к положительному пониманию свободы, – свободы, как бытия. Нетрудно будет показать, что свобода тесно связана с признанием духовных субстанций, ни из чего не выводимых, индивидуально неразложимых, из недр своих развивающих творческую энергию. Если свободу можно противополагать природе и бытию эмпирическому, то ни в коем случае нельзя ее противополагать субстанциональному бытию духа. Свобода есть субстанциональная мощь, творческая сила духовного существа, от себя созидающего будущее. Это понимание свободы связано с особой теорией причинности, с чисто метафизическим учением о причинности, как причинения, созидании следствий активным духовным субстратом. Тогда устанавливается тесная связь между категориями свободы, причинности и субстанции[67]67

Лучшее в современной философской литературе исследование вопроса о причинности и свободе можно найти у Л. Лопатина во II т. его «Положительных задач философии». См. также интересные статьи С. Аскольдова «В защиту чудесного» в «Вопросах философии и психологии»

[Закрыть]. Все это нисколько не будет противоречить условному научному пониманию причинности, как функционального отношения, и остроумная попытка Маха окончательно изгнать из научного знания метафизические притязания, связанные с причинностью, может только расчистить почву для метафизического знания.

Но свобода есть сила иррациональная и может творить как добро, так и зло, как разумное, так и неразумное; она мыслима лишь при волюнтаристическом и алогическом, сверхрациональном понимании бытия. Для рационалиста, все равно позитивиста или метафизика, подчиняющего все рациональному опыту или рациональному, «малому» разуму, свобода есть непостижимая и страшная тайна. Рационалист всегда пытается прикрепить свободу к необходимости; он боится свободы, этой темной глубины бытия, из которой в мире родилось не только добро, но и зло. Рационалист и позитивист никогда не поймут, что необходимое добро не имеет цены, внутренне противоречиво и даже отвратительно, что только свободное добро может быть признано высочайшей ценностью, только добро, прошедшее через всю мировую трагедию, через свободное отпадение и отрицание достигшее царства Божьего.

Но свобода индивидуальных субстанций относительна; они связаны множеством других субстанций низшей природы, и прогрессивное разрушение этой необходимости и насилия наполняет собою историю человечества. Смысл свободы заключается в таком самоопределении и творчестве духовных субстанций, при котором из мира образуется космос, а не хаос, иначе индивидуальный дух попадает в насильственную зависимость, связывается. Освобождение есть уничтожение зависимости от множества самобытных субстанций, составляющих для нас «природу», и достигается оно таким направлением внутренней свободы нашей, при котором из мира создается Царство Божие. Отношение связанной множественности к единому, а к этому сводится вся суть бытия, разрешается освобождением всей множественности по образу абсолютной свободы Единого. Это метафизическое освобождение находит себе отражение в том отрывке бытия, который мы называем человеческой историей; эта история наполнена значками и символами метафизического освобождения бытия, метафизической трагедии, в которой действуют, борются и страдают духовные существа разных градаций.

Мы приходим к пониманию исторического прогресса, как освобождения, имеющего смысл метафизический и религиозный. Человечество должно творческим усилием освободить себя и мир. Свобода человеческой личности, ее права имеют абсолютное, трансцендентное значение. Борьба за свободу и право окрашиваются в цвет вечности; в свободе мы «соприкасаемся мирам иным»32". Свобода выше счастья, выше устроения жизни, выше мира, это ценность беспредельная и не перед чем она не может склониться, так как Единое Высочайшее есть абсолютная свобода. Позитивисты и утилитаристы всех оттенков хотят устроить человечество, сделать его благополучным, создать царство обыденности и думают таким образом пройти мимо трагизма жизни, заложенного в метафизической сущности мира, в отношение множественности к единому. Поэтому их понимание прогресса плоско; их сковывает мещанская ограниченность; для них свобода не обладает самоценностью: она только средство для благополучия, и с точки зрения позитивизма ничего нельзя возразить против того, чтобы продать свободу за удобное здание, в котором поселится человеческое счастие.

Для нас свобода личности есть верховный принцип общежития; права личности имеют своим источником не положительное право, не государство, не коллективную общественную единицу, властную их давать и отнимать, а метафизическое существо человека, поэтому свобода и права личности не могут быть расцениваемы по утилитарным и государственным соображениям, не могут отчуждаться во имя иного бога, бога насилия, а не свободы[68]68

Эта основная для нас точка зрения ведет к отрицанию всех форм государственного позитивизма, всех государственных теорий права и к утверждению естественно-правовой теории государства. В основании общества для нас лежит право в идеалистическом смысле этого слова. См. статью П. Новгородцева в «Проблемах идеализма»

[Закрыть]. Никакие твердые государственные и общественные устои, создающие человеческое удовлетворение и спокойствие, не могут быть поставлены выше свободы человеческой. Многие, слишком многие рассуждают так, как рассуждал Великий Инквизитор у Достоевского: они знают способ, как сделать людей довольными и счастливыми, как устроить их на земле, все равно, будет ли этот способ католицизмом, социализмом или другой системой успокоения, и вот они готовы распять того, кто явится к ним со словом беспредельной свободы; они боятся окончательной свободы, они часто клялись ее именем, но проклянут ее, если она помешает им построить теплое и удобное здание для счастливого человечества. Тут нужно сделать окончательный выбор – свобода или довольство; прогресс, как развитие свободы, переходящей все грани нашего опыта, или прогресс, как устроение и успокоение человечества, развитие счастливой обыденности. И еще выбор: признать права личности, как неотъемлемые, абсолютные, невыводимые извне, из коллективной воли, или права личности, как средство, подлежащее утилитарной расценке, имеющее своим источником социальное целое. Борцы за права человека, за свободу человеческую должны признать наконец, что дорогие им идеи и права – насквозь метафизичны и окончательно должны предпочесть свободу устроенному счастию, право – социальному и государственному утилитаризму.

Свобода социально-политическая самым неразрывным образом связана с свободой метафизической, на ней покоится и ей предполагается. Если человек не есть свободное по своей метафизической природе существо, самобытный дух, если он случайный отрывок процессов природы, если он целиком выводится из естественной и социальной среды, то тогда можно говорить об его приспособлении к среде, которым совершенствуется его организация, о воспитании его для социального целого, которым увеличивается его благополучие, но нельзя говорить языком свободы. Раз навсегда нужно прекратить разговоры о той жалкой иллюзорной свободе, которая есть продукт необходимости, нельзя называть великим именем свободы простое отсутствие внешних стеснений, которое должно явиться результатом приспособления людей к общежитию. Бороться за свободу, жаждать свободы, видеть в ней величайшую ценность может только существо свободное по своей внутренней природе, по своему назначению и призванию в мире, образ и подобие высшего свободного бытия, которое оно может противополагать внешнему для себя, связанному природному бытию. Свобода может войти в наш связанный мир только из свободного источника, только от духа, в котором заложена величайшая потенция свободы; свобода, как мощь, и шествие свободы в мире упирается в мощь абсолютную, образ той высочайшей свободы, в которой мир превращается в свободную гармонию. Предельным идеалом общежития для нас может быть только окончательное устранение отношений властвования и насилия между людьми и замена их окончательно свободным, внутренним союзом. Практика позитивистов бесконечно выше их теории, и мы хотели бы, чтобы их теория сделалась достойной их практики, чтобы великой борьбе за освобождение соответствовала философия свободы.

VI.

В своей статье я сделал попытку в основных чертах характеризовать суть новейшего русского идеализма; но сделал это индивидуально, согласно личному своему пониманию. Выводы получились следующие: наше идеалистическое движение вполне национально и самобытно; оно пытается решить на почве традиций, завещанных нам историей философской мысли, проблему личности и проблему прогресса и приводит к философии свободы и освобождения. Я думаю, что не без основания можно было бы назвать наше молодое и не окрепшее еще идеалистическое движение своеобразным русским романтизмом, тесно сросшимся с освободительными стремлениями нашей эпохи. Романтизм может принимать очень разнообразные формы и некоторые черты романтизма прошлых времен погребены навеки; но есть в романтизме и что– то вечное: в нем узнается трагическая сущность человеческой природы, в нем находят себе опоэтизированное выражение наши неискоренимые религиозные стремления и чаяния. Мы хотели бы сохранить и передать будущему эти наши национальные черты мятежности и тревоги, эту упорную работу над проклятыми вопросами, это неустанное искание Бога и невозможность примириться с какой бы то ни было системой успокоения, с каким бы то ни было мещанским довольством. Романтизм – здоровое явление, поскольку он есть реакция против чисто рассудочной культуры.

Но мы многому научились и ничего не забыли, поэтому мы не можем повторять ошибок старой романтики. Мы не противополагаем своего направления позитивной науке и реалистической политике, наоборот, с нашей точки зрения и позитивизм в науке, и реализм в политике должны быть усилены, так как в научных и политических утопиях мы не считаем возможным искать Бога. Эта клевета на идеалистов, что они будто бы отрицают науку и отворачиваются от земли с происходящей на ней суровой борьбой, должна быть наконец окончательно отвергнута. Мы никогда не разделяли неба и земли; мы думаем, что так называемая земная жизнь вся наполнена метафизической природой людей; мы особенно подчеркиваем, что трансцендентное для нас не далекое, чуждое и оторванное от всего хода нашей жизни, а наоборот, близкое, родное, присутствующее в каждом акте нашей жизни. Мы хотели бы только охранить миссиони– стские чаяния, национальные и общечеловеческие, связанные с борьбой за свободу, отстоять смысл свободы. И исторически знаменательно, что эти стремления наши совпали не с упадком, а с общественным подъемом нашей родины, с ростом надежд на лучшее будущее.

А. С. ХОМЯКОВ КАК ФИЛОСОФ[69]69

Напечатано в «Мире Божьем». 1904. Июль.

[Закрыть]

Теоретический глава славянофилов А. С. Хомяков по справедливости должен быть признан одним из крупнейших русских умов. Огромные умственные, силы Хомякова были оценены современными ему противниками западнического лагеря[70]70

Герценом в «Былое и думы"

[Закрыть]. Человек необыкновенно многосторонний, философ, богослов, историк, публицист и поэт, Хомяков является видной фигурой эпохи 40-х годов, столь богатой яркими дарованиями. И вместе с тем Хомякова не знают и не читают, он забыт и не оценен. Целые поколения русской интеллигенции от Хомякова отделяли его славянофильские заблуждения, с которыми исторически ассоциировались слишком тягостные для нас впечатления. Некоторые стороны славянофильского учения Хомякова были захвачены нечистыми руками, и от прикосновения их были загублены мессианские мечты о высоком призвании русского народа; вера в самобытную национальную культуру, в национальное долженствование наше превратилась в проповедь человеконенавистничества и насильничества. Романтик и идеалист, Хомяков с ужасом должен был бы отвернуться от этих «русских собраний». Дорогой ценой искупает этот большой человек, так беззаветно любивший свою Россию и веривший в ее великое творческое будущее, свой грех перед будущим России – идеализацию отсталых форм жизни, пытавшуюся приковать творчество национального духа к этим застойным формам. Проглядели все, что было у Хомякова значительного и ценного, действительно пророческого* для нашей национальной культуры. Я предполагаю в своей заметке дать оценку Хомякова исключительно как философа.

Философские статьи Хомякова, несмотря на их отрывочный и несистематический характер, представляют выдающийся интерес, и ничем нельзя оправдать игнорирование Хомякова в истории нашей философской мысли[71]71

Важнейшие философские статьи Хомякова помещены в первом томе собрания его сочинений: «По поводу Гумбольдта», «По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В.Киреевского», «О современных явлениях в области философии», «Письмо о философии к Ю. Ф. Самарину». Богословские работы Хомякова составляют второй том собрания сочинений, но их я не предполагаю касаться

[Закрыть]. Философское мировоззрение Хомякова сложилось в духовной атмосфере германского классического идеализма, мысль его неустанно работала над философией Шеллинга и Гегеля. Величественная система гегелевского панлогизма была предельной точкой в развитии германского идеализма. Дальше нельзя было идти, крушение системы Гегеля было серьезным кризисом для философии вообще, и вот Хомяков задумался над теми коренными недостатками и противоречиями, которые привели европейскую философскую мысль к полному крушению. И Хомяков дал блестящую и глубокомысленную критику гегельянства, критику рационализма, этого изначального греха всей почти европейской философии, и ясно сознал необходимость перехода от абстрактного идеализма, превращавшего бытие в ничто, к конкретному спиритуализму. Эти зачатки конкретного спиритуализма делают Хомякова родоначальником самостоятельной русской философии, так блестяще потом представленной Вл. Соловьевым. Соловьев по справедливости должен был ' бы назвать Хомякова своим непосредственным предшественником.

Прежде всего посмотрим, как Хомяков критиковал Гегеля. «Сущее, – говорит он, – должно быть совершенно отстранено. Само понятие, в своей полнейшей отвлеченности, должно было все возродить из собственных недр. Рационализм или логическая рассудочность должна была найти себе конечный венец и Божественное освящение в новом создании целого мира. Такова была огромная задача, которую задал себе германский ум в Гегеле, и нельзя не удивляться той смелости, с какою он приступил к ее решению»[72]72

См.: «Сочинения Хомякова», т. 1, стр. 267

[Закрыть]. «Логику Гегеля следует назвать воодухотворение отвлеченного бытия. Таково бы было ее полнейшее, кажется, никогда еще не высказанное определение. Никогда такой страшной задачи, такого дерзкого предприятия не задавал себе человек. Вечное, самовозрождающееся творение из недр отвлеченного понятия, не имеющего в себе никакой сущности» [73]73

Там же, стр. 268. Честь этого глубокого проникновения в дух гегелевской философии Хомяков должен разделить с И. В. Киреевским, философские мысли которого он извлекает из найденных в бумагах отрывков.

[Закрыть]. Хомяков так формулирует ту точку, на которой остановилось философское движение в Германии: «воссоздание цельного разума (т. е. духа) из понятий рассудка. Как скоро задача определила себя таким образом (а собственно таков смысл гегелевской деятельности), путь должен был прекратиться: всякий шаг был невозможен»[74]74

Стр. 291

[Закрыть] . И дальше: «общая ошибка всей школы, еще не ясно выдающаяся в ее основателе – Канте и резко характеризующая ее довершителя – Гегеля, состоит в том, что она постоянно принимает движение понятия в личном понимании за тождественное с движением самой действительности» [75]75

Стр. 296.

[Закрыть]. «Нельзя было начать развитие с того субстрата, или лучше сказать, с того отсутствия субстрата, от которого отправлялся Гегель; от этого целый ряд ошибок, смешение личных законов с законами мировыми; от этого также постоянное смешение движений критического понятия с движением мира явлений, несмотря на их противоположность; от этого и разрушение всего титанского труда. Корень же общей ошибки Гегеля лежал в ошибке всей школы, принявшей рассудок за целость духа. Вся школа не заметила, что, принимая понятие за единственную основу всего мышления, разрушает мир: ибо понятие обращает всякую ему подлежащую действительность в чистую, отвлеченную возможность»[76]76

См.: «Сочинения Хомякова», т. 1, стр.299.

[Закрыть]. Хомяков глубоко понял невозможность дальнейшего развития философии по рационалистическому, рассудочному, отвлеченному пути, так как путь этот приводит к абсолютному ничто, превращает мир в тень тени. Нужно выйти из этого безысходного круга понятий к бытию, искать субстрата, сущего. Гегель сделал грандиозную попытку вдохнуть в отвлеченные идеи живой дух, но оказалось невозможным создать мир сущего рационалистической дедукцией понятий.

Хомяков превосходно объясняет роковую неизбежность перехода гегельянства в материализм, который фактически произошел в немецкой философии и был показателем болезненного ее кризиса. «Критика сознала одно: полную несостоятельность гегельянства, силившегося создать мир без субстрата. Ученики его не поняли того, что в этом-то и состояла вся задача учителя, и очень простодушно вообразили себе, что только стоит ввести в систему этот недостающий субстрат, и дело будет слажено. Но откуда взять субстрат? Дух очевидно не годился, во-первых, потому что самая задача Гегеля прямо выражала себя как искание процесса, созидающего дух; а во-вторых, и потому, что самый характер Гегелева рационализма, в высшей степени идеалистический, вовсе не был спиритуалистическим. И вот самое отвлеченное из человеческих отвлеченностей, – гегельянство, – прямо хваталось за вещество и перешло в чистейший и грубейший материализм. Вещество будет субстратом, а затем система Гегеля сохранится, т. е. сохранится терминология, большая часть определений, мысленных переходов, логических приемов и т. д., сохранится, одним словом, то, что можно назвать фабричным процессом Гегелева ума. Не дожил великий мыслитель до такого посрамления; но, может быть, и не осмелились бы его ученики на такое посрамление учителя, если бы гроб не скрыл его грозного лица»[77]77

Стр. 302.

[Закрыть]. Это очень интересная страница в истории человеческой мысли. Так сложился «диалектический материализм», владеющий и до сих пор многими умами, или вернее, сердцами, – это странное и логически несостоятельное сочетание идей, взаимно исключающих одна другую. Диалектика предполагает панлогизм, диалектическая логика вещей немыслима при принятии материального, вещественного субстрата, это было бы чудовищным логизированием материи, которое делает материалистов такими же рационалистами, как и идеалисты, и указывает на невозможность, внутреннюю несостоятельность материализма. Все это Хомяков понимал лучше многих людей нашего времени, претендующих на звание философов. «Вся школа, которой Фейербах служит блистательным средоточием, считает себя гегельянскою, а между тем посмотрите на ее отношения к основным положениям Гегеля. Кант говорил, что вещи в ней самой знать не может. Гегель говорил, что вещь в себе самой вовсе не существует, а существует только в понятии[78]78

Это теперь повторяет так называемая имманентная школа

[Закрыть]. У него это положение не случайно, не вводное, а коренное и прямо связанное с самым основанием его философии; ибо вся его система есть не что иное, как возможность понятия, развивающегося до всего разнообразия действительности и завершающаяся действительностью духа. И вот у его учеников вещь вообще является как общий субстрат, и именно вещь в себе самой, не как самоограничивающееся понятие и даже не как предмет понятия, а именно в себе самой. Вы видите, что я был прав, говоря, что новонемецкая школа, мнимо гегельянская, взяла от учителя только, так сказать, фабричный процесс мышления и терминологические графы, будучи в то же время совершенно чуждою его духу и смыслу. Понятие без субстрата, или возможность быть понятием, переходящая в действительность помимо чего– нибудь понимаемого и чего-нибудь понимающего, такова была задача Гегеля, и об ней-то вообще Шеллинг сказал, что это мысль, в которой ничто не мыслится6*. Для осуществления всей системы, хотя, разумеется, с полным ее извращением, введено было новое начало– вещь как вещество вообще. Устранено ли было, по крайней мере, то обвинение, которое падало на первоначальный, настоящий гегелизм, т. е. получена ли мысль, в которой что-нибудь мыслится?»[79]79

См.: «Сочинения Хомякова», т. 1, стр. 303-304.

[Закрыть] «Когда школа в своем последнем, гегелевском развитии дошла до окончательного отрицания какого бы то ни было субстрата, понятно, что ее последние ученики, чтобы спасти погибающее учение, с которым они срослись всеми привычками ума, решились ввести в него субстрат самый осязательный, самый противоположный той отвлеченности, от которой гибла система учителя, и не позаботились спросить у себя, примиримы ли между собою понятия, которые они насильно сводили» [80]80

Стр. 308.

[Закрыть]. Материализм не выдерживает ни малейшей научной критики; но перед чистым рационализмом он имеет то кажущееся превосходство, что представляет какой-то (хотя и мнимый) субстрат и тем удовлетворяет внутреннему требованию действительности, которое лежит в душе человека; оба же, и рационализм чистый, и материализм, суть не что иное, как две стороны одной и той же системы, которую я иначе не могу назвать, как системою нецессарианизма1, иначе безвольности»[81]81

Стр. 312.

[Закрыть] .

Я сделал много выносок из Хомякова ввиду того большого интереса, который представляют его мысли и для нашего времени. Хомяков в этом отношении нисколько не устарел: мы стоим перед теми же философскими проблемами, мы также живо чувствуем несостоятельность рационализма во всех его видах и формах, хотя бы под маскою критицизма или эмпиризма, также ищем субстрата, – истинно сущего. Разница лишь в том, что мы критикуем теперь не столько Канта, сколько неокантианцев; не столько Гегеля, сколько неогегельянцев, и пережили еще большее количество разочарований. Хомяков предвосхитил теорию «мистического восприятия» Соловьева и его «критику отвлеченных начал», а также и все новейшие искания гносеологических точек зрения, преодолевающих рационализм, эмпиризм и критицизм. «Вся немецкая критика, – говорит он, – вся философия кантов– ской школы, осталась еще на той ступени, на которую ее поставил Кант. Она не двинулась далее рассудка, т. е. той аналитической способности разума, которая сознает и разбирает данные, получаемые ею от цельного разума, и, имея дело только с понятиями, никогда не может найти в себе критериума для определения внутреннего и внешнего, ибо имеет дело только с тем, что уже воспринято и, следовательно, сделалось внутренним. Вы помните, что, стараясь отчасти изложить тот великий шаг, который совершен был нашим слишком рано умершим мыслителем, И. В. Киреевским, именно – разумное признание цельности разума, которая воспринимает действительные (реальные) данные, передаваемые ею на разбор и сознание рассудка. В этой только области данные еще носят в себе полноту своего характера и признаки своего начала. В этой области, предшествующей логическому сознанию и наполненной сознанием жизненным, не нуждающимся в доказательствах и доводах, сознает человек, что принадлежит его умственному миру и что миру внешнему»[82]82

Я подчеркиваю это место как особенно важное для гносеологии

[Закрыть] . Рационализм и эмпиризм отвлеченно рассекают живое сознание и закрывают от нас тот опыт, в котором непосредственно дано реальное бытие, сущее. Я не считаю философски удачными термины «мистическое восприятие» или «вера». Этот опыт, в котором соприкасается с сущим целостное наше существо, а не рационалистически рассеченное, обязателен для всех, возвышается над условным противоположением рационального и эмпирического, является источником метафизического знания и обрабатывается метафизическим разумом [83]83

Часто интеллектуальные ошибки мешают верному истолкованию

[Закрыть].

Русская философская мысль стоит теперь на распутье и ей следует помнить, что есть пути уже пройденные и ведущие в пустыню. Таковы пути рационализма, путь кантианства, с роковой неизбежностью ведущий к гегельянству, упирающемуся в ничто или призрачное вещество. Для нас есть только один путь, ведущий к сознанию сущего, – путь спиритуализма, очищенного от всех грехов рационализма и отвлеченности. Наша философская мысль вступает на этот путь, и в момент ее подъема не мешает вспомнить о первом русском мыслителе, указавшем верный путь нашей самостоятельной философии, – об А. С. Хомякове.