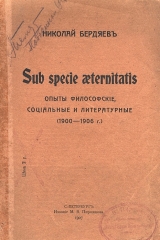

Текст книги "Sub specie aeternitatis"

Автор книги: Николай Бердяев

Жанр:

Философия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 39 страниц)

В стихии революции потерялась всякая историческая перспектива. Вкуса к правам, к благам свободы у нас не выработалось. Привычка к угнетению была так велика, что созидание, социальное творчество отступили на задний план, и казалось достаточным уничтожить эксплуататоров, чтобы стать богатыми и чтобы воцарилась социальная справедливость. Думали достигнуть большего, чем в Западной Европе, и все потому, что так мало у нас было, так бедны и угнетены мы были, так мечты разгорелись от гнета и ужаса. Вот почему победила у нас мечтательная сторона марксизма, а реалистические его идеи были забыты. Главная заслуга русской социал-демократии была по преимуществу культурно-просветительная. Это было развитие сознания рабочих масс, просвещение их, внедрение идей социально-эволюционных. Марксизм очень настаивал на том, что коренное перерождение общественной ткани зависит от развития производительных сил страны и сознания масс. А потом властная тактика Плеве и якобинство бюрократии внушили нашей интеллигенции якобинское понимание общественного переворота. Просветление сознания было заменено одной агитацией, которая никогда ведь не идет в глубь вещей.

Против идеи социальной революции можно выдвинуть два рода возражений, с разных концов. Прежде всего социальная революция противоречит эволюционному пониманию социального развития, противоречит самой природе экономического процесса.

Это чисто научный, реалистический аргумент, заключенный и в самом марксизме. Но социальная революция противоречит и идее сознательного общественного творчества. Вера в творческую свободу, в сознательные усилия людей несовместима со стихийным созданием новой общественности путем внешних, роковых катастроф, путем накопления зла, переходящего в свою противоположность; вера эта хочет переродить общество изменением сознания людей, хочет неустанно обновлять общественную ткань и тем самым сделать ненужным роковой катаклизм. Ведь и в марксизме есть большая анти-якобинская часть, есть учение об изменении сознания общественных классов, как единственном пути к свободе. Нам не мешало бы теперь помнить обе истины: и реалистическую мысль об общественной эволюции, в которой нельзя перескочить через целые периоды и нельзя социальную бедность превратить в социальное богатство, и мысль идеалистическую об изменении сознания людей, о перерождении общества усилиями свободного духа. Я не разделяю идей марксизма, но некоторую дозу марксизма я бы считал полезным прописать нашему социальному движению. Все это поймут, когда проблемы социально-экономические будут сознательно поставлены во всей своей остроте и оттеснят на второй план проблемы политические, а это скоро произойдет, так как нам питаться нужно.

Но своей критикой «социальной революции» я не хотел сказать, что ни в каком случае и ни в каком смысле она невозможна. Ничего не созидающая, чисто разрушительная «социальная революция» возможна, до нее могут быть люди доведены, но это будет происходить уже в религиозно-мистической, а не соци– ально-позитивной плоскости. Знаю только, что новая общественность никогда не создается социальной революцией, но мистическая сторона социал-демократии влечет ее к социальной революции, и тут начинается хилиазм, противоположный христианскому, мечта о тысячелетнем царстве на земле, но не Христа уже, а иного бога. Против этого не может быть ни научных, ни политических аргументов, это иная совсем плоскость, и разговаривать тут нужно на ином языке.

Мы хотим нейтрального социального развития, нейтральной социальной среды[230]230

С понятием нейтральной социальной среды у меня связана целая социально-религиозная система. Чисто человеческой среде и человеческому процессу, переходу от природного и зверского состояния, я противополагаю явление сверхчеловеческих религиозных начал. В социал-демократии есть элементы человеческие, которым я сочувствую, и есть задачи сверхчеловеческой религии, которой сочувствовать не могу.

[Закрыть], питающей человечество и выводящей его из состояния зверского, но не превращающей социальные страсти и мечты в религию, так как только с нейтральной человеческой средой мы можем согласовать свою религию.

РУССКАЯ ЖИРОНДА[231]231

Напечатано в «Нашей Жизни», № 362, 1906

[Закрыть]

Конституционно-демократической партии, по-види– мому, суждено играть роль жирондистов2* в русской революции[232]232

Блестящая и отрадная победа партии народной свободы3* на выборах и огромная роль ее в Думе не разубедили меня в моем взгляде на эту партию. На выборах победила не к.-д. партия, а освободительная идея, ненависть к реакционному правительству, что признается и самими к.-д. А идейный оппортунизм и политиканство этой партии в Думе и плачевное «выборгское воззвание»4* доказывают ее не органический, не идейный и не народный характер. Партия эта в лучшем случае – освободительный блок, «союз освобождения».

[Закрыть]. Жирондисты были очень хорошие люди, очень умные люди, и благо было бы, если бы они оказались вершителями судеб Великой французской революции. Тогда Франция избежала бы якобинского террора и военной диктатуры, постоянного чередования насилия революционного с насилием реакционным, и истинная свобода воцарилась бы в ней. Но истинной свободы и до сих пор нет во Франции. Жирондисты были сметены стихией революции, характеры их и все их миросозерцание были рассчитаны на совершенно иной план развития, который история не пожелала избрать. История Франции вступила в какой-то магический круг, из которого до сих пор не может выйти. Уже более столетия черт шутит злую шутку над свободолюбивой Францией, и насмехается над благородными чувствами жирондистов и подобной им породой людей.

Боюсь, что та же участь ждет и наших конституционалистов-демократов, т. е. лучших, наиболее идеалистически настроенных из них. Русская революция упорно не желает идти по предначертанному ими пути, она перешагнула уже роковую черту, за которой план, вдохновляющий конституционалистов-демократов, не имеет силы.

Освобождение России могло пойти таким путем и могло пойти иным путем. Если бы оно пошло иным путем, то русские жирондисты-конституционалисты– демократы решили бы судьбу русской революции, вывели бы страну из кризиса, и все было бы прекрасно. Но революция пошла таким, а не иным путем, это очень печально, но это обязывает к построению несколько иного плана спасения родины.

Я – не сторонник исторического фатализма и верю в творческую свободу человека, но нельзя отрицать внутренней логики революционной эпохи, логики безумия, и особенно нельзя отрицать роковой психологии таких эпох. Ведь «умных», рациональных революций никогда не бывало. Я разделяю во многом критику революции, на которую с таким самоотвержением дерзает П. Б. Струве, но не вижу у него противоядия, спасающего от яда революции, недостаточно вооружен он духовно для борьбы со СТИХИЯМИ, СЛИШКОМ рационалистичен.

П. Б. Струве – самый выдающийся человек конституционно-демократической партии. Это единственный, быть может, в России творческий политический ум. Моральное мужество его достойно удивления и большого уважения. Но положение этого человека очень драматическое и безысходное. Струве хочет реставрировать идеалистический либерализм в его надыстори– ческой чистоте и абсолютной ценности. Теоретически это совершенно справедливо: принципы либерализма ничего буржуазного в себе не заключают и только они могут быть положены в основу социализма, осуществляющего свободу и не попирающего личность. Но практически идеалистический либерализм вряд ли может у нас зажечь в сердцах священный огонь: нужно что-то большее. Пафос «декларации прав» искусственно подогревается, его нет в русской революции. Говорю это, хотя сам думаю, что «декларация прав» есть самая святая и в последнем счете религиозная сторона революций.

Практическая же политическая задача Струве заключается в создании всенародной демократической партии, в которой соединились бы все элементы национального возрождения русского народа, в которой вся новая, свободная, народная Россия восстала бы против старой, самодержавно-бюрократической и владельческой России. Это широкий политический план, истинно демократический и в лучшем смысле этого слова национальный. Струве прежде всего демократ, даже его пресловутый «оппортунизм» покоится на морально-демократических принципах, на недопустимости учинять насилие над обществом и народом, принуждать к отвлеченным идеалам кучки интеллигенции. Этого обидно не понимают. Струве лелеет идею большой, всенародной политики, с широким историческим размахом и потому относится с враждой и неприязнью к кружковщине, к интеллигентщине, к фракционным! разногласиям, к малой политике, не народной и не исторической. В Струве заложена потенция какой-то большой идеи, бесконечно-возвышающейся над нашими интеллигентскими словопрениями, над всякими радикальными словами и книжными политическими теориями. Струве не педант, не рутинер, он, не боится власти слов, он свободный человек в политике, и видит истинную политику в неустанном творчестве, а не в механическом втискивании всего богатства жизни в готовые схемы и шаблоны. За это хвала ему.

Пора бросить эти старые, выветрившиеся^ подобранные на базаре критерии радикальности и умеренности, левости и правости. Говорят: «Струве – крайняя правая к.-д. партии, какой позор для бывшего марксиста»! Но освободимся от власти заученных слов, от готовых шаблонов, попытаемся отнестись радикально к этому вопросу.

Струве и не правый и не левый. Он хочет по существу, т. е. по-коренному, по-радикальному обсуждать политические явления, хочет строить свою политику на более принципиальных основаниях, чем оглядка на правых и левых соседей. Он может ошибаться, может делать тактические промахи, но радикализм его совершенно несомненен. Есть только одно не банальное, не беспринципное, не заученное понимание слова радикализм; радикал тот, кто смотрит в корень вещей, кто лучше сознает цели общественности и наиболее согласует эти цели со средствами борьбы. Струве критикует некоторые проявления революции, так как видит в них несоответствие между целями (свободой) и средствами (насилием). Менее всего можно применить слово радикализм к тем слоям нашей интеллигенции, которые плохо понимают цели и смешивают их с совершенно несоответствующими средствами. Никогда истинный радикализм не совмещается с бессмыслием и рутиной, как никогда истинный революционизм не может видеть своей санкции в критериях жандармо– полицейских. Струве глубже социал-демократов ненавидит самодержавие и деспотизм и «умеренность» его определяется силой этой ненависти.

Я пытался восстановить справедливость и воздать должное П. Б. Струве, лидеру и идеологу к.-д. партии. Но может ли быть к.-д. партия такой большой, всенародной демократической партией? Осуществляет ли в ней Струве свою потенцию народного политика; есть ли в ней этот исторический размах, способна ли она возродить нацию? Мне грустно, что я принужден ответить отрицательно. К.-д. партия будет партией народной, к.-д. не пойдут в народ и не подойдут к нему и потому не будет она в теперешнем ее состоянии партией демократической. Прекрасные политические мечты Струве разлетятся в прах под напором иррациональной русской жизни. В чем же тут беда? Программа к.-д. партии очень радикальна и вполне демократична, это почти социал-демократическая программа-minimum. Не в программе тут дефект. Тактика партии еще не выработана, партия мало еще сделала, но отсутствие в этой тактике насилия и склонность к культурным формам борьбы не помешала бы партии сделаться демократической и народной. Думаю, что дефект тут психологический и самый коренной.

Состав к.-д. партии и дух ее таковы, что члены этой партии, за самыми редкими исключениями, не могут подойти к сердцу народному и не захотят этого сделать. Не нужно быть сторонником экономического материализма, чтобы увидеть всю «буржуазность» психологии к.-д. Это – порода людей, имеющая вкус к мирной парламентской деятельности, но не способная к творческой работе национального перерождения, лишенная обаяния, энтузиазма, широкого исторического размаха. У огромного большинства к.-д. нет идеи всенародной политики, о которой мечтает Струве, демократизм их чисто теоретический и не всегда искренний, психологические предпосылки у них таковы, что они не могут говорить в народных собраниях, среди крестьян и рабочих, и привлекать к себе сердца народных масс. Слова их будут сухи и мертвы, как бы ни была демократична их программа, и им не будут верить, потому что не таково у них выражение глаз, не так голос звучит, не таков их облик. У к.-д. нет веры, которую они могли бы понести народу, нет миросозерцания, заражающего массы, никто не пожелает страдать и умирать за эту партию, и она не будет народной, она распадется, и часть ее образует партию откровенно-буржуазную.

Да, положение П. Б. Струве очень трагическое. Он задыхается в атмосфере предрассудков и староверчества нашей «радикальной» интеллигенции, не выносит ее узости, ее связанности, видит ее оторванность от народа, от сердца России, ее неспособность к большой всенародной политике, и идет... к либеральным земцам и профессорам, которые не имеют предрассудков традиционного радикализма, но имеют изрядное количество предрассудков академических или барс– ковладельческих, тоже ведь мало привлекательных, которые лишены пафоса, страдают политической бесполостью. Отсутствие безумия у всех почти к.-д. не есть еще показатель того, что великий разум живет в них. В к.-д. партии нет никакой органичности, почвенности, нет корней в народе, и единство ее демократической программы остается словесным. Очевидно, всенародную большую политику нужно иначе делать, не должно связывать себя с социальными группами, которые тянут вниз, как тяжелые гири.

Струве ни «правый», ни «буржуа», подкапывающийся под демократию, – он во многом утопист, несмотря на свой огромный политический разум. Струве – идеалист и говорит: «Я должен, следовательно, я могу»5*. Это хорошо, но только тогда он исполнит свое долженствование, осуществит свою огромную историческую задачу, когда найдет истинное противоядие от яда, разъедающего души нашей интеллигенции, отравляющего самые истоки народной жизни. Этот яд я вижу прежде всего в культивировании политики, как «отвлеченного» начала[233]233

Терм. Вл. Соловьева

[Закрыть] , в разжигании политических страстей, как таковых, в признании путей политики и государственности единственно спасительными, самыми важными, в отрываний политики от целостной жизни духа. Великая всенародная политика возможна лишь в том случае, если она будет не только политикой, не только спасением «отвлеченным» политическим путем, а будет связана сокровенными нитями с полной духовной жизнью народа, с религиозным центром его жизни. Но сам Струве и к.-д. заражены этим ядом и подталкивают Россию по пути бездушной политической борьбы. И будут на этом пути гореть партийные страсти и потухать религиозная и культурная жизнь, по примеру Западной Европы.

Струве слишком увлекается искусством политики.

Социал-демократия дает религиозный пафос, которым заражает сердца народных масс, увлекает молодежь. Сама политика для социал-демократов есть религия, религиозное делание. Что могут противопоставить этому конст.-демократы? У них нет никаких идей[234]234

Говорю не об отдельных представителях, а о партии, как целом. Каждый считает своим долгом забыть свои иДеи, входя в партию.

[Закрыть], кроме той несомненной, но куцей идеи, что конституция, гарантирующая права и свободы, лучше самодержавно-бюрократического режима. И молодежь, и рабочие массы не пойдут за конст.-демократа ми, так как они не дают им пищи духовной, а насчет желания дать пищу материальную находятся на подозрении.

Струве очень преувеличивает сознательную роль социал-демократии в русской революции, приписывает ей то, что совершает революционная стихия жизни, но он недооценивает реального значения религиозного пафоса социал-демократии, которому недостаточно противопоставить голые и формальные принципы либерализма, так как никого ими не увлечешь. Россия отдана уже волею судеб во власть крайностей, черные и красные цвета господствуют, и тут не бледные теории нужны, умеренные и бестемпераментные, а новые, пламенные идеи.

Такими идеями могут быть только идеи религиозные, не менее радикальные, чем социал-демократические или черносотенные. Пока Струве этого не сознает, все заложенные в нем потенции приведут к малому. Он ведь скептик, и потому не знает секрета власти над сердцами, секрета, который знают люди красного и черного цвета.

Наши жирондисты призываются историей к власти, но власти они боятся и неспособны к ней. Черт реакции и революции все так запутал, так далеко завел, что всякая власть пахнет кровью, а этого запаха не вынесут идеалистические профессора и земцы. У конст.-демократов две души – одна государственная, тяготеющая к власти и устроению порядка, другая – пропитанная интеллигентской моралью, отвращающаяся от всякой власти и всякого устроения, оппозиционная навсегда. Струве хочет примирить власть и свободу, государство и личность, а в конкретных терминах данной минуты – монархию и народ. Он призывает к праведной власти и верит в нее. Боюсь, что порядок в России будет водворен властью неправедной, и печать проклятия, тяготеющая над государственностью, не снимется с нее.

Творческая общественная работа возможна и на пути внегосударственном и создание новой общественности не есть синоним сознания новой власти. Прудон, несправедливо забытый, и культурные анархисты, быть может, ближе к истине, чем модный Марке и враждебные ему государственные либералы. Народную партию, во многом близкую к идеям Струве, нужно создавать, но она не должна быть ни классовой, ни политиканствующей, она должна быть обращена, главным образом, к крестьянам и рабочим, и принципиально отрицать все формы эксплуатации и все рентные доходы наряду с отвержением всех форм государственного гнета. Пафос «декларации прав», по которому тоскует Струве, может возродиться в народном движении, если социал-демократический яд будет убит религиозным противоядием. А русская Жиронда в теперешнем ее виде не спасет Россию, так как что-то большое и важное должно для этого спасения совершиться.

о ПУТЯХ политики[235]235

Напечатано в «Свободе и Культуре», №2, 1906

[Закрыть]

Свои «Чтения о Богочеловечестве» Вл. Соловьев начал словами: «Я буду говорить об истинах положительной религии – о предметах очень далеких и чуждых современному сознанию, интересам современной цивилизации. Интересы современной цивилизации это те, которых не было вчера и не будет завтра. Позволительно предпочитать то, что одинаково важно во всякое время. Впрочем, я не стану полемизировать с теми, кто в настоящее время отрицательно относится к религиозному началу, я не стану спорить с современными противниками религии, – потому что они правы. Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы, потому что современное состояние самой религии вызывает отрицание, потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть. Религия, говоря вообще и отвлеченно, есть связь человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего. Очевидно, что если признавать действительность такого безусловного начала, то им должны определиться все интересы, все содержание человеческой жизни и сознания, от него должно зависеть и к нему относиться все существующее в том, что человек делает, познает и производит. Если допускать безусловное средоточие, то все точки жизненного круга должны соединяться с ним равными лучами. Только тогда является единство, цельность и согласие в жизни и сознании человека, только тогда все его дела и страдания в большой и малой жизни превращаются из бесцельных и бессмысленных явлений в разумные, внутренне необходимые события. Совершенно несомненно, что такое всеобъемлющее, центральное значение должно принадлежать религиозному началу, если вообще признавать его, и столь же несомненно, что в действительности для современного цивилизованного человечества, даже для тех в среде его, кто признает религиозное начало, религия не имеет этого всеобъемлющего и центрального значения. Вместо того, чтобы быть всем во всем, она прячется в очень маленький и очень далекий уголок нашего внутреннего мира, является одним из множества различных интересов, разделяющих наше внимание»2*.

Слова эти очень интересны и важны для нас, немногих, поднимавших вопрос об отношении между религией и политикой, вызывавших столько недоумений и недоразумений своей мечтой о религиозной общественности. Скоро, надеемся, уже настанут времена, когда проблема эта, «очень далекая и чуждая современному сознанию, интересам современной цивилизации», сделается самой больной и важной. Сознают, наконец, что «то, что и одинаково важно во всякое время», ближе и роднее существу человеческому, нужнее для его спасения, чем то, чего «не было вчера и не будет завтра». Тогда услышаны будут слова, связывающие «политику» и все огромное, что в России совершается, с вечностью, тогда перед судом ее будут устанавливаться ценности.

Еще недавно у нас почти безраздельно царили современные «интеллигентные» варвары, «позитиви– стические» дикари, отрицавшие всякую религию и религиозность, восставшие против религии с почти религиозным фанатизмом. Но вот идет новая порода людей, более культурных, более утонченных. Это переходное поколение освобождается от нигилистических манер и допускает религию в числе других переживаний, разрешает ее, как составную часть культуры. Но религия у них загоняется в «очень маленький и очень далекий уголок нашего внутреннего мира, является одним из множества различных интересов, разделяющих наше внимание». Запрещают религиозным переживаниям выходить на свет Божий, их рекомендуют скрывать, таить в себе, ни в чем не воплощать, избегать соборной религиозной чувственности, как колдовства и суеверия, а мир и совместную жизнь людей устраивать на иных, нерелигиозных, по– зитивистических началах. Боюсь, что такую отвлеченную, бесплотную и бескровную, и ни для чего не нужную религиозность отстаивала и редакция «Полярной Звезды», насколько об этом можно судить по статьям П. Б. Струве и С. Л. Франка3'. Это ужасно – довести свой отвлеченный формализм до того предела, до которого довел его Струве, когда говорит, что «внутренно терпимо относится даже к религиозности церковной»[236]236

«п. 3.». №13, стр. 130

[Закрыть], хотя в церковности видит ложь и зло. Не только в религиозном, но и в культурном отношении окажется бесплодной и нетворческой та точка зрения, для которой Вольтер так же хорош, как католический храм, и… все кошки серы. Хорош Вольтер, хорош и католический храм, эстетически мы восхищаемся предметами самыми противоположными, но творец должен быть чем то, не пустой формой, обладать качественным содержанием. Если бы все думали и чувствовали, как Струве и Франк, писали бы формальную декларацию прав, то не было бы ни Вольтера, ни католического храма, никаких воплощений и творческих продуктов, так как католицизм создал храм, так как просветительный рационализм создал Вольтера. Нужно перейти от отвлеченного формализма, от «идеализма» и «иллюзионизма» к реализму в религии, к органической полноте, к содержанию будущей культуры.

Страшно и отвратительно – это раздробление и разорванность современной души, эта потеря индивидуальности. Человек в полноте своего бытия исчез, растаял, разложился, только части, куски, оторванные, отвлеченные от целостного существа живут какой‑то самостоятельной и, в сущности, призрачной жизнью. И жажда воссоединения, возврата к полному и цельному бытию, к всеединству – религиозна, утоляется она в живой мистике. Это понял Вл. Соловьев в своей глубокой критике «отвлеченных начал»5*, хотя сам иногда впадал в утверждение «отвлеченных начал», напр., в морали и отчасти в государственности.

То, что мы говорим о связи политики с религией, о вечном смысле во временном и переходящем, потому только кажется оторванным от «жизни», что в самой жизни все разорвано, оторвано одно от другого. Кто живет «отвлеченной» политической жизнью, считает лишь политику истинным бытием, лишь в политическом пути видит спасение, тот «жизнь» отождествляет с самодовлеющей политикой, а все остальное, всю бесконечную полноту жизни – «жизнью» не признает, называет «отвлеченностью», хотя сам более всех в «отвлеченности» повинен. Так ученый видит истинную «жизнь» в своей науке и часто ее почитает едино– спасающей, Дон Жуан – в любовных похождениях, художник – в своем искусстве. Отвлеченная, самодовлеющая политика так же царит в современном мире, как и отвлеченная, единоспасающая мораль, они порабощают нас, пользуясь раздробленностью жизни и разорванностью души. И все существо наше восстает против веры в эту единоспасающую политику, против утверждения политических страстей и политической воли к власти, оторванных от религиозного центра жизни, против государственного устроения земли и благоденствия в нем, как последнего мерила и высшей ценности.

Неправедны пути политические, и невозможно отвлеченной, оторванной от смысла жизни политикой спасти человечество, очеловечить его, убить в нем зверя первобытного и зверя грядущего. Мы не можем и не должны мириться с оторванностью современной политики от конечных идей, от религиозных страстей, с тем оппортунизмом, который хочет устроить жизнь независимо от смысла ее, сегодняшнее и завтрашнее отвлекает от вечного. Плоды этих путей политики, этой безрелигиозности уже известны, индивидуальность человеческая уже загублена была на этих путях, дух угашен и человечество приведено к бездне пустоты.

Вся трудность и ответственность нашего положения в оценке русской революции и всех новейших революций и вся наша жажда воссоединения политики с религией в том коренится, что мы не можем смотреть на исторический процесс, как на отмирание зла и торжество добра, просто как на улучшение, в котором все, чему мы говорим «нет», – в прошлом, чему говорим «да»6*, – в будущем. Для нас будущее двойственно, в нем грядет не только небывалое добро, но и небывалое зло, в нем должны разделиться для последней битвы противоположные начала мировой жизни. Есть не только зло первичное, начальное, с которым ведется освободительная война, но и зло последнее, конечное, которое не побеждается, а лишь выявляется прогрессом. В этом – трагедия мировой истории и невозможность чисто человеческого ее разрешения. Этот мир нельзя так усовершенствовать и устроить только человеческими, рациональными путями, чтобы исчезло в нем мировое зло (не моральное, а религиозно–метафизическое зло), чтобы он укрепился навеки, реформированный до совершенства.

В революции сходится великая правда, святое освобождение человечества от изначального порабощающего зла, с двумя неправдами: неправдой прошлого, безбожной государственностью, самодержавием, преступно отрицавшим безусловное значение человеческого лица, и неправдой будущего, религией земного устроения человечества вне Бога и против Бога, всеобщим обезличением, новой безбожной государственностью, нарождающейся уже в позитивной социал– демократии. Мистический смысл революции в том, что два зверя встретились в ней лицом к лицу и в таинственной какой‑то точке совпали: первобытный зверь, отпечатлевший свою бесчеловечную и безбожную природу на насильственных государствах, на чудовищах– Левиафанах7", на царях земных, на всех преступлениях, совершаемых сильными и властвующими, и конечный зверь, зарождающийся в идеалах человеческого муравейника, окончательного устроения, принудительного счастья, за которое продается вечность и свобода, в религии небытия, провозглашаемой позитивизмом.

С двумя образами зверя должна равно бороться вечная правда революции. Такой правдой является прежде всего провозглашение свобод, восстание против всякого превращения личности в предмет, декларация прав человека, которая и исторически имеет религиозное происхождение, родилась в религиозных общинах Англии. Тут религиозный корень политики, который есть и у конституционно–демократической партии и у других освободительных партий, но не религиозная политика еще, не то воссоединение в полноте, о котором мы мечтаем. Человеческое лицо имеет абсолютную ценность, как сосуд, вмещающий божественную бесконечность, и не может быть подчинено таким фиктивным, не божеским и не человечным ценностям, как государственность, национальность, утилитарная общественность, противополагать ему, как высшее, можно только Бога и соединение в Боге.

Русская государственность, от которой мы теперь кровавыми усилиями отрываемся, которую должны преодолеть, чтобы не погибнуть окончательно, была самым крайним, самым чудовищным, в истории еще невиданным утверждением «отвлеченного» политического начала. Самодержавие соединило себя кощунственно с православием, получило по видимости религиозную санкцию, и все наши консерваторы, ныне откровенные черносотенцы8* и хулиганы, исповедовали свою веру в формуле «самодержавие, православие и народность»9*, но мы встречаем здесь самый яркий пример религиозного обоготворения государства, признание государственности ценностью высочайшей. Этот абсолютный цезаризм не христианского происхождения, он исторически унаследован от языческого Рима через Византию, от первобытной языческой Руси, и религиозно непримирим с царством Христа. Кесарю поклонились, как Богу, государству, как церкви, политике, безбожной и бесчеловечной, поработили человека, образ и подобие Божие. Тут фикция государственности и связанной с ней национальности, оторванная от религиозного центра бытия, отвлеченная от всех человеческих и божеских ценностей, ведет самостоятельное существование Зверя–Левиафана, существование призрачное, истинную жизнь умерщвляющее. Только Бог может быть поставлен выше человека, только божественным ценностям могут подчиняться ценности человеческие, а государство, национальность, бытовые особенности, старые устои, которым поклоняется наш консерватизм, которые он возлюбил превыше Бога и человека, ведут к настоящему культу сатанизма. Черная сотня и черное наше правительство отслужило уже по всей России свою черную мессу.

15 Н. Л. Бердяев

Русская насильственная государственность есть организованное преступление, организованное попирание Божеских и человеческих законов, и страшная звериная морда, которую открыла теперешняя реакция, ясно говорит, какая религия скрывается под самодержавием, вступившим в историческую сделку с православием. Казалось бы, религиозный человек, возлюбивший Бога и Христа утвердивший в центре всего, должен говорить: да погибнет нация, государство, весь устроенный быт, все призрачные ценности земные, если они покупаются ценою попирания заповедей Божьих, если безбожные преступления должны во имя их совершаться. Но исповедующие религию отвлеченной государственности более всего полюбили порядок на земле, устроение своего быта. Религия государственности, к которой сводится русский консерватизм, всегда смотрит на человеческое лицо, как на средство, как на орудие для «высших» государственных, национальных, бытовых и т. п. призрачных ценностей. Нет таких кровавых человеческих жертв, пред которыми остановилась бы эта религия государства, все дозволено для отвлеченной политики консерватизма, нет пределов истязаниям над человеком, совершаемым во имя Левиафана. Союз самодержавия с православием, государства с церковью не одухотворил и не освятил государства, а, наоборот, умертвил святость церкви, обездушил ее. И осталось государство безбожным, бесстыдным и звериным, служащим не Богу и человеку, а третьему, источнику зла в мире.