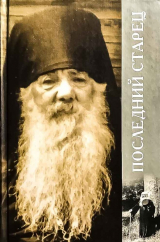

Текст книги "Последний старец"

Автор книги: Наталья Черных

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)

И вот эта мантейка висит на языке колокола до сорокового дня, там уже от дождя, снега иль ветра одни лоскутки останутся. В сороковой день соберут эти лоскутки – и на могилку. Панихиду отслужат и мантейку ту в землю закопают. Касалось это только мантийных монахинь, а всех остальных хоронили, как обычно. А мне за то – Павёлко всю ночь и день сидит на колокольне – рубль заплатят. Это был мой трудовой доход. Слава Богу, умирали не часто». И жизнь, и смерть – всё это, словно таинственная песня, оттого-то в Церкви так много поют. Пели и в обители: помимо богослужебных песнопений, любили петь особые, очень трогательные, одновременно и народные, и духовные песни – отец Павел потом знал их великое множество. Это своеобразный монастырский фольклор – ныне, увы, настолько потерянный, что мало кто помнит слова и мотив этих песен. Батюшка, служа в Верхне-Никульском, успел записать в своих дневниковых тетрадях многое из того, что пелось в Мологской обители. Вот одна из таких песен, памятная батюшке – «этот стишок очень любили петь в монастыре на именинах»

СОЛОВЕЙ

Ты не пой, соловей, против кельи моей

и молитве моей не мешай, соловей!

И зачем напевать, что стараюсь забыть

и в душе воскрешать, что нельзя воскресить.

Я и так много лет безутешно страдал,

много бед и скорбей с юных лет испытал.

И теперь я боюсь той судьбы и людей

и о прошлом молюсь в бедной келье моей.

Улетай, соловей, в те родные края,

улетай, соловей, где отчизна моя!

Ты пропой неясно ей, как с больною душой,

вспоминая о ней, заливаюсь слезой.

Ты пропой еще там, как живу я в тиши

и люблю только храм – рай земной для души.

Хоть мне больно забыть те минувшие дни,

но я должен любить только четки одни.

И скажи, что я слез уж теперь не боюсь,

лишь одних прежних грез да падений страшусь.

Прилети, соловей, когда кончу свой путь, на могилке моей тогда сядь отдохнуть.

Ты пропой, как я жил, как все скорби терпел,

как скорбящих любил и их сердцем жалел.

И пропой, как прощал всех врагов я своих и

Творца умолял о прощении их.

Ты пропой, как крест свой, данный мне от небес,

как бы дар дорогой я с терпением нес.

Иль обиды за грех от врагов я имел,

тогда вместо утех я молился и пел.

Полети ты к тому, кто жалел здесь меня,

и скажи ты ему, где могилка моя.

Пусть вздохнет обо мне, вспомнит, кто здесь такой

и с душой пропоет «Со святым Упокой».

Улетай поскорей прочь от кельи моей

и молитве моей не мешай, соловей…

Так размеренно – в трудах и празднованиях, молитвах и песнопениях – протекала жизнь в одной из самых отдаленных обителей Ярославской епархии, Мологском Афанасьевском женском монастыре. Даже революционные потрясения на первых порах не поколебали вековые устои северорусской глубинки. Но страшный для России 1918 год не обошел стороной и Мологскую землю.

Глава IV. «Оставляю обитель на руки Царицы Небесной…»

О ярославском восстании 1918 года отец Павел помнил по рассказам выгнанных из Казанского монастыря сестер обители. Две недели – с 6 по 21 июля – красноармейские орудия бомбили город так, что он превратился в руины.

Казанский женский монастырь, расположенный в центре Ярославля, наполнился ранеными из Добровольческой Белой Армии. Монахини ухаживали за больными, варили им щи и кашу, стирали белье. «Потом большевики пришли, – рассказывал отец Павел, – всех монахинь на п…, на б…, вы, мол, такие-сякие, офицерью раны зализывали, кормили их!»

Из Казанского монастыря всех сестер выгнали, кто на Толгу поехал, кто куда. А обитель Казанской иконы Божьей Матери превратили в концлагерь. Он стал вторым концлагерем на территории Ярославля. Первый концлагерь был оборудован в Коровницкой тюрьме, в трехэтажном здании, в котором до революции находился пересыльный пункт для каторжан. В середине октября 1919 г. часть заключенных перевели в Спасо-Преображенский монастырь, и лагерь получил название «1-й городской». Концлагерь № 2 разместили в Казанском монастыре, он назывался «Административным».

В ярославские концлагеря заключали участников крестьянских восстаний, дезертиров, уклоняющихся от службы в Красной Армии, а волнения по губернии шли повсеместно. Осенью 1918 года вспыхнуло восстание в Мологском и Мышкинском уездах. Командир отряда Рыбинской ЧК докладывал:

«Дана задача пройти Марьинскую волость Мологского уезда и очистить от белой заразы крестьян и арестовать контрреволюционных вождей. По прибытии в село Марьино мною был раскрыт белогвардейский заговор и по указанию местных крестьян арестован Ефим Мотов из деревни Родионове, зажиточный крестьянин, «богатей-кулак», и Свистунов, которые мною были расстреляны на месте. Выписав в расход названных галлов (так в тексте документа. – Авт.), я получил от тов. Подлесного предписание двинуться на Сить-Покровскую волость».

Для подавления Мологского восстания были задействованы также латышские стрелки. Сформированные из них карательные отряды в октябре 1918 года направились в Лацковскую и соседние волости Мологского уезда. В селе Лацком в то время служил священник Николай Любомудров. Тридцать два года был он настоятелем Вознесенского храма, преподавал Закон Божий в трехклассной земской школе, открыл в с. Лацком первую в округе библиотеку-читальню для крестьян.

Многие годы был он связан с о. Иоанном Кронштадтским, который даже внес для развития библиотеки в Лацком 100 рублей; знал и ценил о. Николая и святитель Тихон, в бытность свою ярославским архиереем гостивший в семье Любомудровых. В те трагические октябрьские дни Мологского восстания о. Николай по просьбе жен и матерей ушедших в ополчение лацковцев отслужил молебен об их здравии. Лацковцы воевали недолго – всего один день, 16 октября, вернулись к вечеру домой живыми и невредимыми, не вступив ни с кем в сражение. Зато молебен о. Николая был расценен как контрреволюционный акт. 20 октября прибывший в с. Лацкое карательный отряд вывел о. Николая из церкви, где он служил заупокойную литургию (была Димитриевская родительская суббота), за окраину села и около откоса у реки Латки расстреляли. Солдаты сорвали с убитого серебряный крест, а один из членов волисполкома громко сказал: «Собаке – собачья смерть!»

Могила о. Николая сохранилась в с. Лацком (ныне Некоузского района Ярославской области) и почитается как могила святого мученика.1

«В Некоузской волости Мологского уезда местная власть чинит произвол над крестьянами и настолько их терроризировала, что они боятся слово сказать, – сохранился документ от 16 января 1919 года. – Но всё вместе взятое вызывает глухое брожение, которое может принять нежелательные формы.

Одним из фактов является обложение Чрезвычайным налогом. На волость наложен налог в 1 1/2 миллиона. Местные же кулаки в количестве 32 человек с местной властью решили разложить налог на все население волости. Так на одного бедняка Захара Моисеева наложено 6000 рублей, а хозяйство его оценивается всего тысячи в 2–3. На свои просьбы о помощи он всюду получал отказ и, боясь ареста и тюрьмы, умолил крестьян помочь ему. За него вносили кто сколько мог и собрали 2000 рублей.

Затем наложен налог на бедняка, у которого все хозяйство заключается в одной хате с соломенной крышей.

Указанные сведения передал нам товарищ, член партии 2 городского района. Он очень просил произвести расследование этого дела и помочь бедноте Некоузской волости».

«Граждане в связи с течением дел на южном фронте открыто всегда и везде критикуют Советскую власть и ведут агитацию против нее, – докладывает председатель волисполкома Борисоглебской волости. – Красноармейцы все поголовно бегут с фронта и не хотят его защищать. (…) Борьба с дезертирством у нас ведется беспощадно, но результаты плохие потому, что граждане скрывают дезертиров и всячески покровительствуют, говоря, что служить совершенно не следует – скорее кончится война.

Невозможно исполнение распоряжений Центральной власти, ввиду того, что граждане категорически отказываются давать какие-либо сведения. Пишем, предписываем во всевозможных формах, но ответов из деревень нет. Выбираем комиссию, посылаем нарочных, но граждане опять-таки не дают никаких сведений, а потому идет только трата времени и бумаги, но исполнение очень затруднительно, и все это от политического контрреволюционного настроения».

С первых дней своего существования советская власть начала приучать граждан к доносам, причем под стукачество подводилась идейная база, доносчики поощрялись морально и материально. Несмотря на это, председатель Борисоглебского волисполкома Мологского уезда жалуется, что «граждане не дают никаких сведений». Но доносы были. Некий «крестьянский корреспондент», подписавшийся псевдонимом «Контуженный» пишет в газету «Известия Ярославского губисполкома»:

«У нас в Воскресенской волости Мологского уезда что-то творится особо невероятное: волость дезертирами кишит (…) Причиной этого зла является полное бездействие Воскресенского волисполкома. (…) Дезертиры гуляют по беседам, играют в азартные игры и чувствуют себя совсем свободно. При Воскресенском волостном военном комиссариате находится политком А. Павлов, который так же преступно бездействует. (…) Когда пишущий эти строки обратил внимание политкома на самых отъявленных «дезертиров», политком А. Павлов отнесся к этому совершенно равнодушно. (…) Для таких политкомов, я уверен, давно уже приготовлено место в Коровниках. Полагаю, что это мое последнее средство, то есть печать будет более сильным оружием, которым можно добиться чистки в нашей волости».

Даже эти сокращенные цитаты из архивных документов достаточно четко рисуют картину событий, происходивших в Мологском уезде в первые годы советской власти. В Боронишинской волости, где находилась деревня Большой Борок, тоже была создана партячейка. Она состояла из четырех человек – крестьян дер. Бабкино и Рожново. «Ячейка авторитетом не пользуется, – честно признается ее секретарь, – но и недоверия не чувствуется».

Никто из жителей Кулиги не торопится встать в ряды партийных активистов. Давно ли сидели солдатские жены с малыми детьми в Боронишинском волостном правлении, арестованные за неуплаченный налог «да штраф за дрова, что на плечах из леса носили»? То был год 1915 – 16-й. Терпели неправды от властей при царе-батюшке, с великим терпением переживают большевистскую смуту, но в новую пролетарскую власть не рвутся:

И того не знает дура,

полоскаючи белье,

что в России диктатура

не кого-то, а ее.

«Жить надо и жили, а как?» – вспоминает отец Павел начало Первой Мировой войны, когда кормильца большой груздевской семьи Александра Ивановича взяли на фронт. «Как выжили? Как жили? А Господь знает!» – восклицает батюшка, описывая мытарства семьи в первые годы после революции.

Советская власть в Мологе была установлена 15 (28) декабря 1917 года без какого-либо кровопролития. Но пришел беспощадный царь-голод, который особо остро стал чувствоваться с начала 1918-го. «По домам днем и ночью ходили с обысками чекисты, – описывает первые советские годы в Мологе ее уроженец Ю. А. Нестеров, – а на Базарной площади перед домом, где размещалась ЧК, толпились с повестками в тревожном ожидании торговцы, священнослужители, да и просто «неблагонадежные» мещане. Переполнена была всегда пустовавшая прежде мологская тюрьма. Очень скоро закрыли три мологских церкви».

Отец семейства Александр Иванович Груздев вернулся с фронта в 1918-м. «Тятю по болезни демобилизовали из армии, и выдался тут голодный год, – вспоминает о. Павел в «Родословной». – Вся наша семья в количестве девяти человек двинулась от голода в Саратовскую губернию, Аткарский уезд, село Земляные Хутора. По дороге у мамы в Москве родился сын Борис. По прибытии в это село тятя с дедком нанялись в пастухи. Разразилась эпидемия тифа, жертвой которого стали два брата Алексей †25 марта и Борис, умер в Троицу 1919 года. Помяни их, Господи!

В конце лета тиф свалил и тятю, но каким-то чудом, именно чудом, он выжил. Скотину с дедком пасла мама. Прошло лето. Тятя нанялся к местным богачам на маслобойню, где выполнял адский труд в кабале у кулаков, а мама батрачила. Зимой ее тоже свалил тиф. Как выжили? Как жили? А Господь знает.

Весной 1920 года возвратились на родину, и тяте пришлось отделиться от матери. Дали фатеру, нежилой Кузин дом, дали на полдуши земли. Наги и босы, земли-то дали, а чем сеять? Аух, и вот игумения Августа из сострадания дала на время лошадь и семян. Слава Богу – посеялись».

Пока семья Груздевых мытарствовала на чужбине, Мологский Афанасьевский монастырь из обители иночествующих превратился в Афанасьевскую женскую трудовую артель. Умерла игумения Иннокентия, которая в тревожные дни восемнадцатого года привечала в обители Патриарха Тихона.

– Павёлко! Со владыкой-то в баньке помойся! – словно из далекого прошлого звучат теперь эти ласковые слова.

Конечно, отроком Павел Груздев не мог знать о тех гонениях, которые обрушились на предстоятеля Русской Православной Церкви в те страшные годы.

После того, как Патриарх Тихон во всеуслышание осудил расстрел государя Николая II – кровавую расправу не только над помазанником Божиим, но и над всей семьей его, чадами и домочадцами – участь святителя была предрешена. «Наша совесть не может с этим примириться, – мужественно заявил Патриарх Тихон в проповеди после Литургии в праздник Казанской иконы Божией Матери 8/21 июля 1918 г. в Казанском соборе, находившемся по соседству с Кремлем. – Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы всё это претерпеть…»

Патриарх совершил панихиду по убиенному императору и благословил «архипастырей и пастырей молиться о сем на местах». В сентябре 1918 года святитель Тихон успевает еще посетить милый его сердцу Ярославль и Ростов Великий, но уже через два месяца последовал первый арест Патриарха, за которым аресты и покушения на жизнь предстоятеля Русской Православной Церкви уже не прекращаются до самой его кончины в Благовещенье 1925 года.

Мологский Афанасьевский монастырь, в свое время сохранивший верность опальному Патриарху Никону, теперь, словно принявший благословение самим пребыванием Патриарха Тихона в обители в переломном 1918 году, в каких-то глубоких тайниках сокровенной монастырской жизни продолжает хранить верность святителю, открыто заявившем в своем отпечатанном в пяти миллионах экземпляров Письме к Совету народных комиссаров:

«Вы обагрили руки русского народа его братской кровью; прикрываясь различными названиями – контрибуцией, реквизицией и национализацией, – вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж(…). Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем сознание греха. (…) Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и церквей без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль – это священное достояние всего верующего народа. (…) Выбрасывая из школ священные изображения и запрещая учить в школах детей вере, вы лишаете их необходимой для православного воспитания духовной пищи.

И что еще скажу. Недостанет мне времени (Евр. 11,32), чтобы изобразить все те беды, какие постигли нашу Родину. Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью. (…) Все это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя»

После революции были национализированы все монастырские земли – не стал исключением и Мологский Афанасьевский монастырь. Теперь он обязан выплачивать арендную плату Мологскому уездному земельному управлению. Отныне Уземотдел становится полновластным хозяином всей бывшей монастырской собственности с правом в любой момент ликвидировать монашескую артель.

Первоначальная регистрация Афанасьевской женской трудовой общины произошла 5 марта 1919 года – еще была жива игумения Иннокентия. «Этой величественной стройной монахине», как пишет о ней о. Павел, пришлось принять на себя главный удар и тяжкую скорбь «переорганизации» древней обители в пролетарскую коммуну. Но по сути жизнь в обители мало изменилась: так же шли службы в монастырских храмах, так же все трудились на послушаниях, так же сдавали продукцию. Только монахини не носили монашеских одеяний, да пришлось им потесниться в монастырских кельях. «Большую часть помещений реквизировали, – вспоминает о. Павел, – а оставшихся насельниц, тружениц и тружеников артели, уплотнили. Выделили под жилье небольшой флигелек, но в храм, слава Богу, дозволяли ходить молиться».

Процесс непрерывной экспроприации и реквизиции продолжается день за днем. Если в августе в обители имелось 20 лошадей, то к осени 1919 года их количество сократилось вдвое: «9 лошадей годных к работе и одна старая», – перечисляет игумения Иннокентия в «Описи живого и мертвого инвентаря, находящегося в ведении Мологской трудовой женской общины при Афанасьевском монастыре». Судьба Громика, Соловья, Кубарика, Ветки, Нельки, Бархатного и многих других стала зависеть от распоряжения начальства Уземотдела, от всех превратностей революционного военного времени.

«Мобилизационное Отделение сообщает, что оставляя 8 лошадей для Афанасьевской общины, руководствовались ст. 6 Декрета Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 18 декабря 1918 года, по расчету одной лошади на семь десятин пахотной земли. В Афанасьевской общине наличие лошадей – 12, пахотной земли, согласно сообщения отдела Церковно-Монастырских имуществ – 53 десятины; следовательно, исходя из этих соображений, 4 лошади были предназначены к мобилизации. В данное время мобилизация и обязательная покупка временно отменены, ввиду чего и лошади указанной общине возвращены».

Этот циркуляр был отправлен в Мологский Уземот-дел из Военного Комиссариата 20 ноября 1919 г… Поскольку Земельный Отдел был непосредственным начальством Мологской Афанасьевской женской трудовой общины, то различные ведомства, то и дело покушавшиеся на имущество бывшего монастыря, обязаны были соотноситься с Уземотделом, спрашивая его разрешения, но Военный Комиссариат сообщает о своих действиях уже постфактум.

Буквально через неделю – 28 ноября 1919 г. – Мологский Отдел Социального обеспечения через голову Уземотдела требует у Афанасьевской общины «немедленно освободить помещение, находящееся рядом с богадельней, для размещения престарелых инвалидов». Не осмелившийся возражать Военному Комиссариату, Уземотдел на этот раз взрывается гневным посланием в Отсобес, называя его действия в Афанасьевской трудовой общине незаконными, а по отношению к Земельному отделу «просто некрасивыми»:

«Пользоваться запуганностью членов Общины государственному учреждению, каким является Отсобес, совсем не к лицу. Нельзя хозяйничать там, где поставлен законом другой хозяин».

Оказывается, Отсобес не впервые своевольничает в Афанасьевской обители:

«По распоряжению какого учреждения забирается ежедневно молоко из Афанасьевской общины в количестве 30 фунтов для детского приюта? – спрашивает заведующий Сельхоз. Подотдела Земельного Управления. – На каком основании и по чьему распоряжению взяты Отсобесом жернова у Общины и до сих пор не возвращены? Почему Отсобес, отдавая распоряжение об очищении дома около богадельни, не снесся предварительно с Селхоз. Подотделом?»

В ответном письме заведующий Отсобесом ссылается на то, что «делалось это в целях избежания волокиты с ведома Комитета партии и даже с ведома тов. Моисеева (разговор по этому поводу с ним был)» Остается только догадываться, кто такой тов. Моисеев, но по другим пунктам обвинения Отсобес отвечает так же смело:

«1. Молоко Общиной отпускается Дому матери и ребенка вместо богадельни, куда община отпускала согласно Постановления Исполкома.

2. Отсобес никаких жерновов не брал и относительно их никаких распоряжений не давал.

3. Отсобес не имел честь раньше знать о существовании та кого органа». Спрятавшись за спину «тов. Моисеева», Отсобес, что называется, показал нос Уземотделу и отвоевал дом у Афанасьевской обители, «пользуясь запуганностью членов Общины». Нельзя без тоски читать эту страшную послереволюционную чиновническую переписку, полную нелепых аббревиатур нового времени, где в слове «Отсобес» слышится явное «бес». Отныне монашеская трудовая артель полностью зависит от произвола какого-нибудь начальника, «тов. Моисеева» или другого, о чем свидетельствует «дело» о пропавших жерновах. Десятого декабря 1919 года «исполняющая должность начальницы» Августа Неустроева пишет объяснительную в Узе-мотдел: «Сим имею честь отнестись, что жернова нашей Общины взяты тов. Нерибовым, доставляла их сестра Общины Границына в июне месяце сего года, принимала надзирательница Марья Назарьевна. Взяты без всякой расписки, отпущены покойной Матушкой Игуменией».

«Но управляла обителью недолго…»– писал о. Павел. Игумения Иннокентия умерла глубокой осенью 1919 года, похоронили ее «на монастырском кладбище под скромным деревянным крестом». Да и как было вынести разорение обители этой «величественной монахине», в каждом слове которой при переписке с новыми властями сквозит стародавнее, царских лет, чувство собственного достоинства? Страшной реальностью стал голод, а сестры общины кормили не только себя, но содержали на своем обеспечении богадельню из 70-ти человек.

Нужда была во всем, даже в семенах для посева: «Овсом предполагается засеять шесть с половиной десятин, на которые семян недостаточно. Пшеницы имеется 1 пуд, гречи около 1 пуда, рожью засеяно 7 десятин. Огородные семена имеются, хотя и не вполне достаточно», – перечисляла игумения Иннокентия в последней сделанной ею описи 1919 года. Монастырская пасека обеднела, были убраны десять ульев; заметно уменьшилось количество скота. Как ухаживали в монастыре за скотиной, как холили каждую дойную корову, видно из детских воспоминаний о. Павла: «У каждой коровы отдельная стая, и ни одна не была на привязи… Лучшую корову звали Важня, потом была Фрина и много других». Теперь над каждой коровой стоял совдеповский чиновник с «ценными указаниями» по дойке, дело доходило до курьезов:

«Афанасьевской женской общине.

Мною, заведующим Мологским Отобсельхозом, 15 сего июня при поверке удоя молока было замечено следующее ненормальное явление: имеющимся 4-м телятам выпаивается молока по 7 фунтов каждому, что по 3 раза в день составит 2 пуда.

Подобная трата молока недопустима, посему предлагается Ваше это ненормальное явление устранить, в крайнем случае, заменить пресное молоко кислым».

Хотя, конечно, тут уж было не до смеха… Игумения Августа, бывшая казначеей при настоятельнице Иннокентии, делает все возможное, чтобы спасти монашескую трудовую общину. Пока Уземотдел возглавляет агроном А. А. Блинов, отношение к сестрам обители вполне доброжелательное, что видно из «Акта обследования Афанасьевской Трудовой Общины, находящейся в при городе г. Мологи» от 12 января 1920 года:

«1. Община состоит из 173 человек полноправных членов (2 мужчины и 171 женщина) и 197 едоков, в число которых входят постриженные в монашество в количестве 26 человек, являющиеся совершенно нетрудоспособными, а в большинстве своем просто инвалидами, которых Община оставляет на своем иждивении.

2. Земли в пользовании Общины находится только 70,42 десятины, из которых усадебной– 1 дес. 15 кв. сажен, пахотной – 30 дес. 18 кв. сажен, луговой – 35 дес. и неудобной 3 дес. 16 саж. 3. Сельхоз. инвентаря в Общине состоит: живого – лошадей 8, коров 27, быков 2, телят 3, кур 25. Мертвого – плугов 4, борон – 5, рандалей 1, веялок 2, косилок 2, кос 5, серпов 100, соломорезок 2, телег 10, саней 9, одров 8. Весь живой и мертвый инвентарь общественный.

4. Все монахини монастыря являются элементом безусловно трудовым. Сама по себе община, хотя и приняла устав артели, но по своей хозяйственной конструкции является организацией, скорей подходящей под название коммуны. Судя по тому желанию работать в артели, какое наблюдается в общине, стремлению к общественному труду, являвшемуся и ранее ос новой хозяйственной жизни общины, она является безусловно жизнеспособной и при надлежащем и умелом инструктировании способной провести принципы чистого коллективизма в организации своего хозяйства и своей внутренней жизни.

5. Все члены артели являются безусловными пролетариями, не имеющими ничего своего, а только общественное, все принадлежат к трудовому элементу бывших обитателей монастыря, полных желания трудиться на земле».

Внешне насельники обители как бы поддаются перековке: организуют трудовую общину («коммуну»), обзаводятся советской печатью, исполняют все распоряжения вышестоящих инстанций, комитетов и комиссариатов, проводят собрания, составляют протоколы. Но меняется только форма, а внутренняя суть все та же – жизнь по Христу:

ПРОТОКОЛ

общего собрания Афанасьевской женской трудовой Общины 12-го января 1920 года.

На собрании присутствовали 156 человек – членов трудовой Общины, имеющих право голоса.

Председательница Ольга Самойлова

Секретарша Надежда Степанова

Слушали:

Заявление группы членов Общины о принятии на иждивение Общины 26 человек монашествующих и 15 человек нетрудоспособных. Постановили:

Принимая во внимание, что 26 монашествующих и 15 потерявших трудоспособность ранее разделяли с нами все тягости и лишения жизни и в настоящее время не могут быть брошены на произвол судьбы, и дабы не обременить Рабоче-Крестьян-ское Правительство заботой о лишенных 41 человеке, постановили: принять по нашему общему желанию на иждивение Общины как членов своей нераздельной семьи всех 26 монашествующих и 15 нетрудоспособных.

(Подписи)

Когда отец Павел перечисляет по памяти имена последних насельников монастыря и их судьбу после закрытия обители, то называет всего двенадцать мантийных монахинь:

«1. Игумения Августа, в миру Феоктиста Неустроева, происходила из крестьян деревни Назаровское, что под Леонтъевском. По выходе из обители поселилась в Заручъе (северная окраина Мологи. – Авт.), во время ликвидации г. Мологи перебралась в г. Ярославль, где и почила с миром. Могила ее находится на кладбище Туговой горы.

2. Казначея Поплия, в миру Пелагея Масленикова, из мещан г. Мологи. После монастыря жила в г. Рыбинске, похоронена на Георгиевском кладбище.

3. Монахиня Елизавета, в миру Екатерина Павловна Иевлева, из купеческого звания г. Мологи, в обители исполняла должность врача, ученая. Конец жизни провела в г. Мологе, померла в глубокой старости. Похоронена на городском кладбище г. Мологи.

4. Монахиня Севастьяна, головщица правого клироса, бас и заведующая сапожной мастерской, лучше ее в обители сапожного мастерства не было, а также и церковной чтицы. Умерла в глубокой старости и погребена на Мологском городском кладбище.

5. Монахиня Агафоклия, головщица левого клироса и заведовала библиотекой, последние годы жизни провела в нужде, жила в няньках, даже собирала милостыню. Где померла? Не знаю.

6. Монахиня Магдалина, в миру Мария Томишина, уро женка села Кой, певчая левого клироса – бас, умерла в Кою на родине в глубокой старости.

7. Монахиня Зинаида была старшая монастырского подворья в г. Рыбинске, последние годы была дряхлой старухой, где померла? Не знаю.

8. Монахиня Нина, в миру Параскева Захарова, уро женка села Спас Мякса, была старшая по малярному делу, заведовала краской, олифой и всем прочим малярным и кровельным материалом, на ее ответственности было следить за состоянием крыш. Померла в г. Мологе и похоронена на городском кладбище.

9. Монахиня Ермиония, в миру Екатерина Горлова, всю жизнь работала в рукодельной и иконописной мастерской и резала в трапезной хлеб. Померла в доме престарелых.

10. Монахиня Евникия, пела на клиросе и была пре красная золотошвейка, долго была слепой, похоронена на кладбище города Мологи.

11. Монахиня Евфрасия, беспомощная древняя стару ха, увезли родственники, а куда? Не знаю.

12. Монахиня Фаина, косоротая, была олтарницей, следила за порядком в алтарях и варила на кухне пищу»

«Жила в няньках», «собирала милостыню», «померла в доме престарелых»… Трагична судьба последних мологских монахинь. Наверно, счастливее других были те, кто почил с миром в стенах родной обители. Среди них – бабушка о. Павла, монахиня Евстолия, которая преставилась в возрасте 80-ти лет 17 августа 1924 года и была похоронена на монастырском кладбище. Две мологские монахини – Маргарита Введенская, о которой о. Павел пишет, что «в монастыре она была письмоводителем» и рясофорная Манефа, конюх – похоронены в селе Верхне-Никульском на кладбище церкви Святой Троицы. «Манефа умерла 1 (14) апреля 1962 года в субботу Похвалы Богородицы полдевятого вечера в больнице села Марьина», – сделана запись в батюшкином дневнике. Отец Павел очень любил служить панихиды на могилах Манефы и блаженной Евгении – должно быть, тогда поминал он всех от века почивших насельников и насельниц Мологского монастыря… «Помяни, Господи, рабов Твоих: игумена Корнилия с братией, – читаем в тетрадях о. Павла, – игумений Евпраксию, Магдалину, Антонию, Августу, Киру, Иннокентию, Августу; монахинь Анфию, Евстолию, Евникию…» – перечислял батюшка всех, кого мог вспомнить, причастных к многовековой истории покоящегося на дне Рыбинского моря монастыря. Совсем недалеко отсюда – сверкающая голубая гладь залива, а там – сокрытая под водами, разрушенная Мологская обитель… «И их святыми молитвами избави нас, Господи, от всякия скорби».

Среди числящихся нетрудоспособными насельников обители, членов Афанасьевской трудовой артели, взятых на иждивение общиной по решению общего собрания, была девица Елизавета, дочь мологского купца Михаила Боровкова. Еще в начале века купец М. Боровков выстроил для обители в 12-ти верстах – как говорили, «на даче» – однопрестольную церковь в честь святого Михаила Архангела. Дочь Елизавета была у купца слабоумной, и специально для нее родители выстроили в монастыре прекрасную келью, а к больной определили няню – инокиню Анну. Так жила Лиза Боровкова в обители, в 1917 году ей исполнилось 30 лет. До самого закрытия монастыря находилась больная на попечении общины, а как всех разогнали – кто куда – поместили Лизу в психбольницу г. Ярославля, где она и умерла.

На иждивении общины жила также девица Анфиса, по прозвищу Квитанция, а полное ее имя было Анфиса Дмитриевна Кудрина. Родилась она в деревне Сысоево, как пришла в Мологский монастырь, неизвестно. «Вела странную жизнь, ходила в лохмотьях, за пазухой был склад всякой всячины, как-то – сахар, чай, камни, куклы и прекрасная финиктовая икона Владимирской Божьей Матери, которую она поила и кормила. Похоронена Квитанция на Мологском кладбище» – пишет о. Павел.