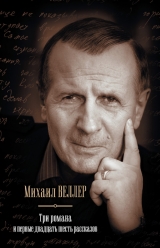

Текст книги "Три романа и первые двадцать шесть рассказов (сборник)"

Автор книги: Михаил Веллер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 83 страниц) [доступный отрывок для чтения: 30 страниц]

Плавучая лавка – это скорее развлечение, чем шопинг. Обычный набор жратвы и ширпотреба по обычным ценам и даже завышенным – за услуги. Услуга и удобство в том, что лабаз сам подворачивается тебе под борт, а сбросить ход на полчаса – это, конечно, не швартовка к берегу с походом по магазинам.

Под лавку был оборудован музейного возраста, колесный еще, плоскодонный речной пароходик. Круговые веранды прогулочных палуб зазывали доморощенной рекламой, нацепленной на дырявый сетчатый обвес. Окна бывших салонов и кают были зашиты фанерой и жестью, дешевая голубая краска придавала архитектуре сходство с павильонами в парках культуры и отдыха той же эпохи, в какую пароходик имел имя и катал по рекам праздничных трудящихся пятилеток во время их аккуратно оплаченных отпусков. Теперь же его внутреннее хозяйство не отличалось от секции любого рынка, где деловитые челноки теснятся и предлагают стандартный набор испанского оливкового масла, китайских кроссовок и южнокорейских видеодвоек.

Остановились более из любопытства. Шурка, как секретарь судового Р.В.С., подошел к командиру и, стараясь сочетать деликатность со значительностью выборного лица, передал, что экипаж интересуется поглядеть – если время, конечно, позволяет. Время позволяло.

Лавочный народ оживился и вылез наружу: военные корабли здесь каждый день не расхаживают.

– Мужики – эсминец!

– Ты что – крейсер.

– Ниче-го себе – это что, «Аврора»?!

– Эй, ребята! Это вас в честь той «Авроры» назвали, или это она и есть?

– В Москву переводят, – с неприязнью объяснил кривобокий язвенник, выражая хроническое неодобрение всему, с чем его сталкивала жизнь. – Все им надо перекурочить, разорить.

– Эй, на «Авроре»! – развязным дуэтом одобрила пара качков, по виду и обстановке державшая функции крыши этого плавучего базара. – Что, идете по Белому дому выстрел давать?

– Вы цельтесь лучше, братаны!

Это дало повод к новому взрыву веселья:

– На крейсере – наводчики не нужны?

– А снаряды купили?

С «Авроры» засвистели:

– Купили!.. На ком попробовать?

Из всех покупок Хазанов взял дешевого кетчупа, а сигнальщики вскладчину на троих приобрели нательную шерстяную рубашку, отданную из контейнера секонд-хэнда практически даром. Груня приценивался к памятному значку «Минзаг „Тарантул“»; Сидорович забраковал оправу для очков. Экскурсия.

Но щупая прессованный ряд кожаных курток, Шурка задумался туманно. Кожанки, конечно, не ахти – тундра: турецкой, разумеется, кожи и недорогой выделки. Щеголять в такой хочет деревенский подросток и экс-полуинтеллигент, вкус которого сформирован дефицитом советской эпохи.

От нечего делать и слабо забавляясь каким-то модельерским позывом, он отлепил и выдрал из связки черную двубортную тужурку. Облачился до бедер и повернулся перед косо отколотым зеркалом. Бросил через плечо молодому:

– Принеси-ка беску из кубрика. Быстро.

– Твою, Шура?

– Все равно. Можно мою.

Снял ремень, перетянул им кожанку. Поправил тельник в вырезе. Стащил берет, бескозырку надвинул на правую бровь. Сделал нужное лицо.

Лихой и опасный революционный браток подмигивал из зеркала. Не хватало только перекрестия пулеметных лент, набитых остроголовыми латунными патронами, и деревянной кобуры маузера на узком ремешке.

В черной коже было – надежно. В зеркале она казалась непродуваемой, непромокаемой и вообще неуязвимой. Вот именно, подумал Шурка. К ансамблю просились в образ суконные клеши парадки, полощущие по ветру при шаге, и угловатые сияющие ботинки, отчетливо бьющие подкованным металлом.

Феномен зеркала изучен мало. Кстати, психологи утверждают, что мужчины смотрят в него чаще женщин. Зеркало сговорчиво, убедительно и услужливо. Шурка предстал значительнее себя самого. Его зазеркальная сущность обрела адекватное выражение: в таком духе, что от винта, ребята, Балтийский флот идет наводить порядок.

Одна из особенностей зеркала, вставленного в реальность – его уподобление картинке, совмещенной из двух изображений: она как бы пульсирует перед глазом, и изображения скачут, заменяясь туда-сюда одно на другое. Отражение возникает как реальность, а окружающая реальность становится деталями к центральной картинке или просто ерундой.

В данном случае дело ведь было не в моде восемнадцатого года, когда конные армии под клинок выбривали степи, маршевые матросские батальоны грузили в теплушки снятые с кораблей кольтовские пулеметы, а «Аврора» на двадцати четырех котлах Бельвиля о трех винтах давала девятнадцать узлов и имела семьсот человек команды. Все эти исторические подробности, так же как и черные кожанки, перекрещенные лентами и ремешками маузеров, были лишь внешним выражением того, что делалось в душах и чего этим душам требовалось.

Но в столь глубокий анализ Шурка не вдавался и умными формулировками не оперировал. Он просто сказал себе: «А чего, по делу», выразив этими словами образовавшееся настроение.

А дальше было так.

В этом настроении он наморщил лоб, пошевелил губами и спросил у продавца, похожего на тихого инженера, который через силу тщится канать под прожженного коммерсанта:

– Сколько таких у тебя?

– А тебе сколько надо?

– Сорок.

– Сколько?

– Матрос не мелочится, дядя.

– Погоди. Сообразим. Серьезно берешь? Найдем.

Продавец коротко перекинулся с соседкой, плотно упакованной в коричневый с наворотами кожан пышкой, подошел к длинному хмырю с тремя колечками в ухе, тот покивал и врылся в закрома.

– Размеры-то у тебя какие?

– Подходящие! Все есть. «М», «Л», «ИксЛ». По-старому – от сорок шестого до пятьдесят второго, как раз.

– Только – черные. И не короткие.

– Выберем… Посмотришь.

Шурка тихо проинструктировал двух молодых, которые дисциплинированно паслись рядом.

Через несколько минут штабель курток чернел у двери и поблескивал складками. А за штабелем молча выстроились полтора десятка матросов, и двое передних почему-то – со штык-ножами вахтенных на поясе.

– Относи! – скомандовал Шурка, и охапки курток поплыли над пружинящим трапом на высящийся серый борт «Авроры».

– Бубнов! – окликнул Беспятых, удивленно наблюдая сверху эту торговую операцию. – Ты что это тут за базар затеял?

– Судком закупает спецодежду, товарищ лейтенант, – ответил Шурка, сосредотачиваясь перед серьезным разговором с продавцом.

Продавец в четвертый раз потыкал кнопки на калькуляторе и с душевным подъемом огласил итог:

– По пятьдесят пять баксов считаем – две тысячи двести. Шурка, не снимая своей кожанки, сунул большие пальцы за ремень и посмотрел крепко и сумрачно.

– Понял, – сказал продавец. – Скидка оптовому покупателю. Одна куртка – в премию. Две тысячи сто пятьдесят за все. Идет?

– Сейчас пойдет, – пообещал Шурка недобро, перемещаясь к своим. – И больше пойдет. – Матросы за его спиной переступили, приноровляясь к месту на случай возможных действий.

Возникло промедление.

– Какие проблемы, ребята? – улыбался продавец, чуя и не веря в плохое.

– Никаких. Бумагу, – сказал Шурка, и ему подали бумагу. – Ручку, – сказал он, и подали ручку. – Тебя как зовут, дядя? – спросил он у продавца.

– Валера. Валерий Никитович. А что? А тебя?

– Фамилия?

– Чего – фамилия? Ты плати!

– На что тебе его фамилия? – подняла голос соседка-пышка.

– Ну, предположим, Лепендин. И что? Ты не темни, давай плати!

Торговцы зароптали и стали подтягиваться. Запахло крупной, неординарной разборкой.

– Где бандиты наши? Позовите, – велел кривобокий язвенник.

Шурка положил бумагу на картонную коробку и под взглядами стал писать:

«Расписка.

Нами, экипажем крейсера „Аврора“, взято у гражданина Российской Федерации Лепендина Валерия Никитовича кожаных курток черного цвета производства Турция сорок штук на сумму две тысячи двести долларов США. Обязуемся отдать с процентами, десять процентов в месяц, не позднее чем через месяц в городе Москва. В случае, если форс-мажорные обстоятельства не позволят рассчитаться с продавцом, эта расписка служит основанием для подачи в суд на экипаж крейсера и наложения ареста на личное имущество членов экипажа.

Председатель Революционного Военного Совета крейсера „Аврора“ старшина второй статьи А.Бубнов (подпись, число)».

Лепендин разбирал неровные строчки вверх ногами и озирался в надежде на помощь.

Шурка распрямился, отхаркнул в горле сгусток и, сглатывая и не поднимая глаз от расписки, громко прочитал.

– Ни-и фига себе наезд, – протянули в толпе.

– Ребята, да вы что… – прошептал убитый продавец, вздрагивая одной половиной лица.

Качок с коротким коллоидным рубцом в углу рваного рта передвинул за ремнем пистолет со спины на бок, так чтоб было видно под курткой.

– Гони бабки или товар, – сказал он, не мигая и взглядом отделяя Шурку от остальных – на секунду тот ощутил себя одиноким и в его власти.

– Не смеши, – с неожиданным акцентом посоветовал рядом Габисония и показал большим пальцем за спину, в закатанный шаровой краской броневой борт. – Тебя не утопят. Тебя на кусочки порвут.

Шурка опомнился и ухмыльнулся рваноротому.

– Он храбрый, – сказал он. – Ему семьсот человек – тьфу. Санек, автомат возьми у дежурного, он без ствола не понимает.

– Тебя ведь достанут, – сказал качок спокойно. – Ты меня понял?

– Понимать будешь ты меня, – ответил Шурка, сладко наслаждаясь позицией силы. – Сидор – принеси-ка от боцмана шкерт для рваного, чего откладывать.

Качок цыкнул слюной. Его напарник, до сих пор молчавший, вытащил макаров, передернул затвор и сунул за джинсы на живот, показывая готовность к продолжению разговора.

– Нельзя так, – сказал он. – Ты у кого берешь? Это наши коммерсанты. Есть же какие-то понятия. Не по-людски выходит.

– Два храбрых, – констатировал Шурка.

Но народ и криминал были едины.

– Разве можно так нагло человека опускать, – заступился хмырь с кольцами во всех выступающих частях лица.

– Хоть пожалел бы его, – укорил язвенник. – Ты на него посмотри, он же теперь из долгов не вылезет.

От этого сочувствия бедный продавец утер слезу.

Шурке стало немного нехорошо. Еще не поздно было перетащить куртки обратно. Собственно говоря, они не были необходимы. Говорил он уже на автопилоте:

– Все отдадим, Валерий Никитич. Клянусь! Ну – это в кредит! С себя последнее снимем, но отдадим. Если живы будем. Такое дело. А сейчас – надо. Тебя не мы грабим. Тебя жизнь ограбила. И не тебя одного – всех ограбила. Вот всем и надо вернуть.

– Ах ты, гад, еще театр устраивает! – заголосила баба-пышка, наливаясь клюквенным соком. – Внаглую ограбил, и еще речь толкает, как директор Госбанка! Ему чем теперь детей кормить? Да нас так никогда ни таможня, ни бандиты наши, ни милиция, никто так не грабил! Так еще только вас не хватало на вашей «Авроре» вонючей!..

– Гибни тут за вас, – пробормотал Шурка с досадой, переминаясь и торопясь уйти. – Спекулянты. Только о своей шкуре думаете. А о нас вы подумали? А о других вы подумали?

– Фильтруй базар, брателло, – сказал мирный качок без особых примет. – Взял – так не раскидывай чернуху.

– По фене не ботаю, – презрительно ответил Шурка и согнал складки кожанки сзади.

– Прости, отец, – сказал он, пытаясь всунуть в руки Лепендину расписку. – Простите, мужики. Отдадим, клянусь.

Ко времени мостик грянул:

– Все на борт! К отходу стоять!

Снизу в разноголосье, но не очень громко, пожелали много неприятного.

С палубы долго смотрели, как уменьшается позади нелепый голубой пароходик. Всем было неловко.

– Как же это у нас ни одного ствола на борту, – потер щеку Шурка. – На голом понте до Москвы – вот не подумали…

– А ты поменьше проявляй инициативу, – посоветовал Сидорович и спустился вниз.

– А ты можешь свою не брать, – крикнул вслед Шурка. – Вот падла…

Но потом – где есть спирт, всегда обнаружатся и подкожные его запасы, – нашлось выпить, стали раздавать куртки, пошла примерка и поднялось оживление и веселье. Толкались в умывалке перед зеркалом, вставали на цыпочки и менялись друг с другом.

– А, ничего, – решили. – Не пропадет, еще наторгует.

– Если они порядочные люди, так скинутся ему на следующую ходку, и всего делов. Это будет с их стороны честно.

– Если б у нас были деньги – заплатили бы? Да без разговоров! Тут дело не в совести… а – для нужд дела.

Совесть была не совсем спокойна, конечно, но новые куртки сильно перевешивали ее тихие поскребывания.

Выбрав лучшую, понесли Ольховскому. Ольховский куртку не взял. Выслушал и выругался.

– За следующий факт мародерства расстреляю, – посулил он, и как-то поверилось, что раз уж пошли такие дела – в самом деле может расстрелять, ничего невероятного. Если только, конечно, найдет из чего.

Вечером ревком вынес своему председателю (или секретарю, сбивались в титуловании) моральное порицание большинством голосов. Одновременно объявили благодарность за проделанную работу о заботе над экипажем. Приятно быть справедливым.

6.Люди склонны сильно переоценивать масштабы того, что происходит здесь и сейчас. Прорыв трубы в собственной ванной куда значительней наводнения в Китае. Взять хоть бандитизм.

Война и оружие – обыденность многих времен; наше не исключение. Масштаб бандитизма в России девяностых давно перестал поражать. Разборки и заказные убийства доставляют обывателю газетное и телевизионное удовольствие: ты смотри, что делается! А убитый явно ворюга: все они хороши. Бедняков это не касается, а мы-то бедняки. Только в темноте не гуляй, деньги не свети, дочь одну не отпускай и стальную дверь поставь. Пистолетик бы еще, и имели мы всех, кто ниже нас ростом.

За последние восемьдесят лет страна знала три пика бандитизма. Первый и высший пришелся на любезный и легендарный восемнадцатый год, когда наган был властью законодательной, исполнительной и… черт, какая третья? все равно ее нет. Ну, нэп, конечно, но уже не так. Краток и крут был всплеск сорок пятого-шестого: уцелевшие солдаты вернулись домой – а дома нищета, бездушная бюрократия и никакой благодарности за увечья и подвиги. А солдат привык: хочешь жить – стреляй, надо – возьми; а оружия кругом полно. И в первом, и во втором случае государство решало вопрос быстро и эффективно: террор, расстрелы на месте и смертные статьи в судах быстрых и отчасти праведных.

Так что бандитизм девяностых отнюдь не оригинален. И не так ужасен и крут, как кажется моралистам, подверженным гипнозу собственных лозунгов ах-гуманности. В нем своя система, и почти все вопросы можно решить миром. Бандиты закрыли своими спортивными телами прорехи в деятельности государства, которое вздрыгивает слабыми ножками из кармана (держи шире) олигархов. Хлеб да соль, братва.

Еще в раннесредневековой Англии каждый платил предводителю шайки бойцов, которая защищала его от других и давала возможность как-то жить. Свободным человеком считался лишь тот, кто мог защитить себя самостоятельно: имел средства и людей. Таков был закон. Никакого отличия от лидера группировки, который убежден, что любой коммерсант обязан кому-то платить. Эпоха такая.

И чем был бы плох в сквере перед Манежем памятник Робин Гуду, покровителю свободолюбивых и угнетенных, с золотом по постаменту: «Братку от тамбовских». Цветы по праздникам и депутация из Шервудского леса на майские дни.

Примерно такие мысли бродили у Колчака, а сам Колчак бродил по крылу мостика. Мысли эти носили не вовсе праздный характер, потому что по правому берегу проплыл шаткий причал, у которого три лодки и дюралевый катер синхронно раскачивались на волне, разведенной «Авророй» – а над причалом стояли два джипа: машины, законно ассоциирующиеся с бандитами; недешевые такие серьезные тачки в этой бедной глуши, где честным образом на них заработать невозможно.

При рассмотрении в бинокль сквозь слабо тонированные лобовые стекла джипов внутренность их различалась укомплектованной лицами, менее всего вызывающими в воображении сцены мирного крестьянского труда. Лица были со вниманием обращены к проходящему мимо крейсеру. И внимание это не казалось похожим на праздное любопытство зевак, специально прибывших поглазеть на старинный корабль.

Человек, дослужившийся до капитана первого ранга и командира авианосца, может быть грешен во многих пороках, но глупость и беспечность в их число входят редко. Поэтому Колчак сопоставил историю с куртками, господствующие в обществе нравы и обычаи, лица в джипах и плавсредства у причала – и с железной ленцой, какая дается многолетней привычкой к беспрекословному и любой ценой выполнению твоих приказов, скомандовал:

– Боевая тревога. Орудийный расчет – к кормовому орудию. Пять выстрелов – подать к кормовому орудию. Сигнальщикам – смотреть хорошо на кормовых румбах. Хорошо – ты понял?

Заквакал ревун. Застучали каблуки на юте. Ровным шагом поднялся на мостик Ольховский с задранными бровями:

– Что случилось, Николай Павлович?

Колчак изложил соображения.

– Не понравились мне их морды.

– Логично. Лучше перестрахуемся.

Они поделились давно остывшим негодованием по поводу того, как «жигуль» с бандитами нагло пер через КПП полка, зная, что никакой командир не захочет брать на себя ответственность за открытие стрельбы и жертвы среди местного населения; как группировки диктуют волю командирам частей, реально угрожая жизни их семей; и вообще каленым железом выжигать весь этот беспредел.

Через полчаса в тишине реки возникло еле уловимое акустическое колебание – словно точка зуммера в звуковой пустоте.

– Сигнальщик – смотреть по корме!

Колчак перелистнул атлас, повел носом по карте и кивнул: «Никаких населенных пунктов на ближайший час нашего хода». Хорошее место, тихое. Хоть сарынь на кичку кличь.

Колебание быстро усиливалось и оформилось в комариное зудение. Оно нарастало, тонкий слитный звук распался на рокот, и из-за поросшего черной чащей поворота выскочил белый треугольничек буруна, сопровождаемый докладом сверху:

– Катер в кильватере! Дистанция семь кабельтовых! м-м, сокращается! Скорость восемнадцать – двадцать узлов! Команда восемь… девять человек!

– Кормовое орудие – к бою!

– Так, – сказал Колчак. – Приехали. А как ты будешь без прицела стрелять по движущейся цели? Через ствол наводить?

– А что? Пока они в кильватере на дистанции – угловой скорости не имеют. Сближение учтем! Ор-рудие! Взрыватель осколочный!

– Погоди, а ты им взрыватели дал?

– Черт!!! – закричал Ольховский и понесся в каюту.

– Спокойно, – сказал Колчак, хотя рулевой и лоцман интересовались происходящим без всякого беспокойства, как будто к ним это не имело никакого отношения. – У нас есть минуты полторы-две. Как бы не утопить кого не того, а? Сигнальщик! Кто там в катере? Разбираешь?

– Да вроде все молодые ребята, товарищ капитан первого ранга.

– Я тебе дам «вроде»! Оружие есть?

– Да вроде не вижу.

– Еще «вроде» – убью! Есть или нет?!

– Никак нет! Оружие не наблюдаю!

На корме Ольховский, присев на корточки, ввинчивал в снаряд взрыватель. Ввинтив, он топнул, проорал жуткий мат и побежал в каюту за установочным ключом, закрепленным в цинке.

– Дистанция четыре кабельтовых!

Ствол орудия опустился, ловя цель.

– Уничтожить его профилактически, – с сомнением сказал Колчак. – Не знаю даже. Нет катера – нет проблемы.

Он набрал воздуха и заревел в громкую трансляцию:

– На катере! Глуши мотор! Не подходить! Буду стрелять!

Услышали или нет, но катер резко повернул, показав красное днище, и продолжил преследование размашистым зигзагом. Стрельба стала невозможна.

– Ты что сделал!!! – надсаживаясь, затряс кулаком Ольховский.

– Да, – сказал Колчак. – Без прицела, без автомата стрельбы, без дальномерного поста, – да. Думаю, это они возню у орудия заметили.

– Автомат! – сообщил сигнальщик. – Вижу у одного автомат… вроде, АКМ-47. И два пистолета… вроде, ТТ.

– Конец тебе, – сказал Колчак. – Я предупреждал – вроде.

– Есть! Виноват!

– М-да. Родине нужны герои, а рожает идиотов. Плюс – цель понял. Минус – а чем воевать-то будем? Сальдо – минута на размышление.

Ольховский взлетел над трапом, легкий и страшный, как дух мщения.

– Потом, потом! – поспешно парировал Колчак. Он закурил, оскалился и сам себе задирижировал сигаретой:

– Так!!! Боцман! Все ведра наполнить мазутом – и на палубу! Жив-ва!!! В машине! Мознаим! Давай шланг к паропроводу – и чтоб достал до борта палубы! Ты понял меня?! Док-тор-р! С бинтами на палубу!

– Чистый адмирал Ушаков! – восхитился лоцман.

– Ты что хочешь? – растерялся Ольховский.

– Потом, Петя, потом! Давай свой спирт на палубу, тащи быстро, ну! – Колчак подпихнул его вниз.

Катер с урчанием и треском уже выскочил на траверз кормы.

Серьезные ребята изготовились в нем с видом сноровистых коммандос и неотвратимых карателей. Не в том, мол, дело, что нас мало, а в том, что за нами безусловная сила, которая жесточайше подавит любое сопротивление, так что о нем никто и думать не моги.

Катерок поравнялся с мостиком, сидевший на носовой банке у кокпита встал и поднял раструбистый мегафон:

– На «Авроре». Есть разговор.

Колчак передернулся (как лимон разжевал) от презрения не к ним даже, замечать кого было ниже его достоинства, а к ситуации, в которой вынужден был присутствовать.

– Боцман. Ответь этим…

Кондрат поставил ведра, перегнулся с борта и ответил с искусством и от души.

– А за слова ответишь, – пообещали с катера. Рожи выражали властную решимость отчаюг, ломающих волю противника и жертвы.

Сидевший на моторе уровнял скорость и притер катер к борту.

– Всем отойти от борта! – драконьим спецназовским голосом гаркнули из катера.

Автоматчик передернул затвор и дал очередь поверх. Две пули цокнули и прошили кожух средней трубы. Восемь пистолетов, ну до игрушечного ничтожных под шестидюймовыми стволами, уставились снизу. В этом контрасте они не воспринимались угрозой, а только раздражали. Но держались за них ребята подходящие, и в реальной схватке они имели все шансы взять верх.

Два легких дюралевых трапика с широкими скобками-захватами на конце вцепились в срез борта, и на них тут же полезли двое.

– Абордаж, ты понял? – изумился Колчак. – Вот это храбрецы!

Секунды растянулись и сделались длинными и емкими.

– Боцман – лей! – Колчак скатился вниз и поспешил к месту действия. – Сбросить лестницы чертовы!

Снизу хлопнули выстрелы, Кондрат невольно попятился от борта, и желтовато-черный выплеск мазута пролетел дугой и шлепнулся о воду далеко за катером.

– Вплотную!!! Где пар???!!!

«Черт, сейчас ведь влезут! Дождались!»

И тут произошло непредвиденное. В борту, прямо за трапиком, открылся иллюминатор, и что-то длинное и тонкое сильно пихнуло лезущего бойца в живот. Он согнулся, отпустил руки и, спружинив в воздухе, спиной свалился в катер на других.

В иллюминатор высунулась винтовка со штыком. За нее держались две бледные мосластые руки. Как воинственный дятел, выставивший клюв из дупла, штык ткнул вбок в соседний трап, но не достал, тюкнул еще – тот, кого он кольнул в бок, дрыгнул ногой, вильнул и соскользнул вниз.

Выстрелили, пули вскользь выбили борозды краски рядом с иллюминатором и с визгом ушли в рикошет. Снизу защитник крейсера был невидим и неуязвим.

– Подлезь высади ему обойму в окно!

– Передвинуться надо!

– Хрен дадут еще зацепиться!

– Все равно иллюминаторы по всему борту – другой откроет!

– Быстрее!

– Так стреляй, когда лезешь!

– Куда?!

– По рукам!

– Давай, пока не сбросили!

Автоматчик дал очередь над бортом, прикрывая высадку – давя на психику и отгоняя: выпущенные косо снизу пули задеть не могли, но охоту лезть вперед отбивали.

Произошла краткая заминка с обеих сторон. Как писали в батальных сценах старых романов – момент был решительный.

В этот самый момент над бортом возникла дикая и исполненная боевого пыла фигура.

Но сначала объясним ее явление.

Иванов-Седьмой не мог упустить возможность пойти в знаменательный (и, не исключено, последний) рейс «Авроры». Но не сумел он и мотивировать начальству необходимость своего присутствия на борту: отказ был категоричен. Оставалось незаметно запереться в своей каюте-кабинете-канцелярии директора музея в день перед отходом, что он и проделывал неделю подряд, пока не стронулись. Он справедливо рассудил, что в переходе будет не до музея, куда никто не сунется.

Вдумчиво запасшись консервами, печеньем, кипятильником и ночным горшком, опорожняемым ночью в иллюминатор, он не казал носу, страдая исключительно от недостатка информации. Но к его услугам была трансляция, вид в иллюминатор и воображение.

Стесняясь униженности своего положения, он высчитывал и выжидал время, когда списать его на берег покажется уже нецелесообразным и можно будет выйти и претендовать на судовую роль и довольствие. От консервов с печеньем не проходила изжога и появились легкие рези в желудке. Зато, как любят выражаться эпигоны романтизированных биографий, никогда ему не писалось так хорошо, как в эти дни.

Услышав «Боевая тревога!», он насторожился, как старый строевой конь. Даже мысль не мелькнула у старого моряка, что настал удобный случай покинуть добровольное заточение. Лишь судьба корабля заботила его. А вид малого речного судна с пиратами и поднявшаяся стрельба ввергли в сильнейший гнев и тревогу и подвигли к немедленным, любым, решительным действиям по обороне фактически безоружного, беззащитного крейсера.

Он выскочил в экспозицию, суконным локтем (нет времени!) разбил витрину, схватил трехлинейную винтовку, обойму, гранату системы Новицкого и успел обратно как раз вовремя, чтобы отразить первую атаку. После чего двумя движениями задраил иллюминатор на броняжку – и, черной молнии подобный, метнулся на палубу, вщелкнув обойму в магазин.

В возбуждении выкрикнув неизвестно откуда выскочившую на язык фразу:

– Огребай, руманешти, матросский подарок! – он швырнул в катер тяжелую, пятифунтовую гранату.

Миг остолбенения внизу сменился непроизвольным и неудержимым хохотом. Иванов с непониманием проследил взгляды и увидел у себя в руке длинную рукоятку. Стряхнутый с нее ветхий цилиндрический корпус булькнул в воду и выпустил мелкие пузырьки.

Слишком возбужденный для того, чтоб отдавать себе отчет в деталях, Иванов швырнул рукоятку следом за гранатой, передернул затвор, приложился и выстрелил вниз.

Боек щелкнул. Боевая пружина была в порядке. Он сам чистил затвор. Но выстрела не последовало.

Передернул еще (хрюкающий всхлип внизу) – и выпалил!

Один в катере схватился за живот и повалился, хватая воздух. С шипением и фуканьем из патронника вылетела вверх желто-серая струйка. Иванов схватился за обожженное лицо и уронил винтовку на палубу. Давным-давно он сам залепил просверленное, как положено экспонату, отверстие хлебным мякишем и закрасил черной ручкой. Но как затесался в холостую музейную обойму чем-то когда-то снаряженный патрон, не узнает уже никто; обычное дело.

В катере захлебнулись, зарыдали и бодро полезли наверх. Упавший вытер слезы и прыгнул на ступеньки, как кошка.

Но эта трагикомическая сцена дала необстрелянной и безоружной команде столь необходимый выигрыш во времени. Над Ивановым-Седьмым можно было смеяться сколько угодно, но трусом он не был и действительно подал пример.

– Ломы! – крикнул Колчак, указывая на борт.

Но ломами подковырнуть, поддеть захваты трапов и сбросить не удавалось.

– Мазут! – в то же время крикнул он, и трое на четвереньках, пряча головы и мешая друг другу, вылили за борт, на лезущих и в катер, шесть ведер мазута – кто-то ухнул и бешено заматерился.

Следом полетели спички и зажигалки. Но они гасли сразу. Кроме того, мазут – не бензин, и поджечь его не так просто: брошенная спичка в нем гаснет, вспыхивает только пирофугас в кино.

Над бортом поднялась рука с наганом, наган выстрелил дважды, Колчак прыгнул вбок, выхватил у матроса лом и ударил по руке – попал по револьверу, он отлетел, рука мотнулась и скрылась, там крикнули:

– Ствол! Дай ствол!

Боцман совал пожарным багром над соседним трапом, за багор схватились, там пошло перетягивание каната.

– Отвал! – закричали снизу. – Ночью подойдем, тихо!

– Я говорил!

– Они смотреть будут! Паш-шел!!!

Колчак штыком пробил дырку в крышке поданной гильзы с порохом, оторвал жгут бинта, макнул в спирт, отжал в кулаке и забил конец фитиля в отверстие.

– Н-ну… – прошептал он, поджег и сбросил эту бомбу вниз.

Над бортом снова высунулась рука с пистолетом, и Колчак машинально отметил, что теперь рука левая.

Внизу рвануло глухо и протяжно – как-то объемно: звук был похож на сконцентрированное в секунду шипение бенгальского огня, пыхнувшего оглушительно. Над бортом взлетели крупные искры и какие-то чадящие клочки. И сразу повалил густой черный дым.

Там завопило, заорало, гулко шлепнулось в воду.

Колчак с силой, как копье, метнул лом вертикально вниз, щурясь в гари и целя в середину этого дыма: пробить дно.

– Бросай ломы!!!

Еще два лома мелькнули отвесно.

Боцман страдальчески поморщился, вцепясь в отвоеванный багор. Остальные вопили: «А-а-а-а-а!!!»

И только тогда, приплясывая и подвывая, Мознаим дотащил свой шланг, бьющий вверх паром, до борта.

– Отставить, – сказал Колчак.

– Трафальгар, – сказал Ольховский. – Жалею, что не участвовал в баталии сей хотя мичманом, а?

В ушах, однако, звенело.

Катер, медленно погружаясь, сплывал и удалялся по течению. Вернее, это был уже не совсем катер: лобовое стекло было снесено, в кокпите зияла дыра, и он сидел почти по планширь в воде, продолжая опускаться. Тусклые красноватые язычки змеились по краске, радужным кустом лопнул бензобак, и жирный мазутный дым продернулся цветными нитями. Черные пятна на воде коптили и дробились.

– Восемь стволов пропало, – с сожалением отметил боцман. – И три лома, – не удержался он.

– От дураки, – вздохнул Колчак. – Нам бы такую морскую пехоту.

На несколько тел, мутно угадываемых в гари, не хотелось смотреть. Ноги в зеленых адидасовских штанах свесились через борт в воду, как будто их обладатель раскинулся в шезлонге. Две черные головы медленными толчками двигались в сторону берега, куда ветер нес и рассеивал слоистый редеющий шлейф чада.

Шурка поднял с палубы револьвер и подал Ольховскому. Ольховский повертел его и протянул Колчаку.

– Благодар-рю за службу, товарищ капитан первого ранга, – взял под козырек.

– Служу, служу, – ворчливо отозвался Колчак. – Хотел бы я знать, кому и чему…

На рукояти было выбито выше щечки: «Оружейные заводы Петра Великого – 1916 годъ». В барабане нагана оставалось пять патронов. Обшарпан до белого – ну и шпалер…

– Боцман. Трапы прибрать, борт привести в порядок… закоптили тут. Позорище: стыдно кому сказать – дюральку с пацанами утопили.

Вечером Ольховский вызвал секретаря ревкома и потоптал, как петух цыпленка. «Вот тебе твои куртки, сучий потрох! Только мы и мечтали с бандитами воевать».

Шурка тянулся с побитым, но достойным видом: готов был страдать впредь за правое дело…

– Парадокс в том, – кипятился Ольховский, – что мы нарушили справедливость, а шпана пыталась ее защищать! Революционер хренов! Шурик, сука, пущу я тебя привет Рябоконю передавать!