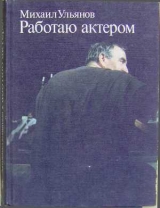

Текст книги "Работаю актером"

Автор книги: Михаил Ульянов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)

Виктор Петрович Астафьев

Окружающая жизнь, люди, условия, принятые правила и всё, что окружает человека, конечно же, на него воздействует и формирует его как личность. Это банальная истина. Но почему те же самые условия превращают одного в кашу и жижу, готовую принять любую форму и потечь в любом направлении, а другой остаётся самим собой, хотя, конечно, и он не может не принимать во внимание жизнь, его окружающую? Более естественного, что ли, человека, чем Виктор Петрович Астафьев, я не знаю.

Все мы в той или иной форме что-то играем, изображаем, хоть малость самую, да актёрствуем. Так уж, верно, устроен человек.

А вот у Астафьева есть какая-то странная детскость в восприятии сидящего перед ним собеседника и совершенно свободная и раскрепощённая манера говорить, никакой недосказанности или скрытности, наоборот, редкая открытость. И, что важно, это у одного из самых бесстрашных писателей, видящих жизнь такой, какая она сегодня есть. Может быть, в этом и кроется один из секретов его писательского таланта?

Смотря вот так открыто и непредвзято, он видит в жизни и красоту, и свет, и ужас, и тьму. Потому-то, наверное, так объемна его проза, такая она ясная и простая, как будто это ты сам всё видишь и чувствуешь, как будто не писатель тебе рассказал эту историю, а ты её сам знал, да забыл, а Астафьев её тебе только напомнил.

Такая «телесная», что ли, проза, такой родной и дорогой тебе язык, такие знакомые до боли люди. Как же всё просто, так всё понятно, так всё видно и так явственно слышен стук сердец 382 всех тех, кто живёт в его книгах.

В. П. Астафьев – кудесник соучастия. Ты уж не читатель, а житель этой деревни и сидишь за одним столом с разными, но такими ощутимыми людьми.

Наверное, так видеть мир можно только в том случае, если смотришь на него и влюблённо и честно. Когда мне приходится встречаться с Виктором Петровичем, что, к сожалению, бывает очень редко, я всегда чувствую какую-то лёгкость во время разговора с ним. Свободно, естественно, искренно, честно и ненавязчиво говорят с тобой. И не надо тебе казаться ни умнее, ни смелее.

Не мне, конечно, разбирать и объяснять феномен Астафьева, я только пробую передать свои ощущения от его книг и от встреч с этим таким простым и таким удивляющим человеком. Удивляющим именно своей открытостью и честностью суждений. Может быть, это происходит оттого, что Астафьев истинно болеет проблемами нашего времени, а не страдает модной болезнью: всё критиковать и страдать, но при этом не испытывать лично никаких неудобств от всего того, что горячо обличаешь.

Виктор Петрович жил и живёт в самой глубине жизни и пропитан всеми горькими соками этой жизни. Отсюда его удивительное понимание и всех её теней и всех её солнечных полян.

В. П. Астафьев – один из самых и современных и народных писателей. В большом и, надо сказать, иногда нестройном и разноголосом хоре сегодняшних писателей голос Астафьева поразительно чист, прозрачен и, как говорят музыканты, верен, никогда не бывает фальшив. Он всегда выделяется своей искренностью и задушевностью, своей истинной болью и светлой радостью. Как у певцов бывает природой поставленный голос, так природой поставлен писательский голос у Астафьева.

Рядом с ним всегда остро чувствуется фальшь и неправда. Рядом с ним как-то надёжно и покойно, ибо ты знаешь, читая его изумительную прозу, что всё здесь истинно честно и выстрадано.

Ни одной придуманной красивости, ни одной буквы ради лукавства и желания показаться интересным.

Какой это родниковый, настоящий, редкий по искренности человек и писатель! Потому-то, вероятно, пронзительны его произведения, что и жизненное и литературное, переплавившись в одно, и создало такое явление в нашей культуре – Астафьев.

Валентин Григорьевич Распутин

Как-то мне пришлось плавать с Валентином Григорьевичем Распутиным по Байкалу. Маленький катер, где каждый сантиметр чем-нибудь занят, гостеприимные хозяева, два матроса и капитан этой скорлупки, бесконечно парящие и варящие дары Байкала в малюсеньком камбузе, непрерывно пьющие крепкий чай и не мыслящие отправиться в плавание без пачки чая, ледяной ветер при ясном июньском высоком небе. И вот среди этого тесного и дружного единения, может быть, самый байкальский, что ли, самый местный, самый скромный и терпеливый был Распутин. Какая-то редкая по нашему крикливому, настырному веку скромность и сосредоточенная внимательность ко всему окружающему.

Есть люди, которые воспринимают мир только как часть их самих, притом малую часть по сравнению с их персоной. А есть люди, которые воспринимают себя как малую часть мира. И смотрят на окружающее такие люди удивлённо, влюблённо и всегда как на нечто новое, ибо понимают, что ты сам мало меняешься, а мир бесконечен.

Вот к таким людям, как мне кажется, относится Распутин. Надо не только хорошо знать мир «Матёры», надо ещё уметь увидеть и услышать его, как это сумел Валентин Григорьевич. А для этого, вероятно, нужен особый дар писателя – дар не только слышать и видеть, но и подробно и явственно, ощутимо рассказать обо всём этом.

В.Г. Распутину важен не вообще мир, во всём его многообразии, а молекула, частица мира, в которой отражается всё. Казалось бы, Распутин берёт частные, мелкие случаи и герои его произведений подчёркнуто скромные люди. Но в них-то он видит весь мир, со всеми его противоречиями и болями. Всё в жизни связано в один запутанный, плотно сплетённый узел, и проблема энергетики больно и страшно коснулась заброшенных старух на Матёре, а об ужесточении человеческих отношений так жутко говорит равнодушие детей, собравшихся около умирающей матери. Не надо подниматься высоко в гору, чтобы обозреть неоглядные дали. Человек знающий и у подножья поймёт и почувствует многое.

Распутин не шумлив и не декларативен. Он внимателен и подробен в передаче движений человеческой души. Его письмо не рваное, не галопирующее, но и не простое. Он добирается до самых потаённых и самых заветных уголков души героя.

Как-то мне показали в одной редакции его рукопись. Мельчайшим, бисерным и аккуратнейшим почерком написана была эта рукопись. Причём остро отточенным карандашом. Какая-то удивительная подробность и тщательность чувствовались в этом почерке. Я, конечно, не графолог, но так мне показалось. Потом как-то я спросил Валентина Григорьевича, почему он таким старым «способом» работает и так тщательно и мелко пишет. «Тогда я сосредоточиваюсь и как бы погружаюсь в мир, о котором я сейчас пишу» – такой был ответ. Наверное, сосредоточенность необходима ему, как главное условие работы.

Распутин с великой болью и тревогой пишет о проблемах Байкала. Он беспокоится и как исконный сибиряк и как гражданин страны. Много пишет. Смело пишет. Неустанно пишет и выступает в защиту Байкала. Но если внимательно прислушаться к его словам, то и здесь больше доказательств и убеждений, чем нервов и обвинений. Да, он не щадит ни министров, ни учёных, которые способствуют загрязнению Байкала, но ему важно не обвинить, а убедить, не только возмутиться, а вразумить горячие головы, которые дальше «сегодня» не хотят смотреть. И тут, в этом горячем, дискуссионном вопросе, Распутин достоин, доказателен, несгибаем и не криклив, хотя его сердце рвётся от боли и ярости.

Наверное, это чисто сибирская черта – основательность, достоинство и уважительность по отношению к противнику. Тайга, природа и борьба за существование во времена освоения Сибири выковали такие характеры. Но Распутин современный, жгуче современный писатель, и его тревожит сегодняшний человек, его тревожит размытость нравственных границ, когда всё дозволено, когда никого и ничего не стыдно, его тревожит разобщённость людей и их неучастие в общих вопросах жизни.

Многое тревожит совестливого, умного, остро чувствующего писателя. И не на все вопросы есть ответ, и не всё объяснимо в этом мире. И Распутин пишет свой «Пожар», этот крик боли и тревоги. И даже фразы его писательского письма в этом произведении короткие, как бы задыхающиеся. И за этой краткостью тоже чувствуется тревога и беспокойство.

Мне посчастливилось несколько дней в составе одной делегации поездить по Италии вместе с Валентином Григорьевичем. Времени было много – переезды частые. И мы много разговаривали. Вернее, я расспрашивал и слушал Распутина.

Из этих рассказов я явственно и определённо для себя понял: Распутин – писатель и человек с абсолютно ясной и, я бы сказал, непоколебимой жизненной и писательской позицией. Да она яснее ясного видна и в его книгах и в его публицистике. Это всем видно. А вот то, как она проявляется в обычных мимолётных разговорах и встречах, – это надо слышать.

Удивительная скромность и даже какая-то замкнутость чувствуется в его разговорах. Распутина не столкнёшь с его понимания мира, но он и не навязывает своё восприятие жизни, сознавая, должно быть, что его точка зрения, даже если она и выстрадана и серьёзна, ещё не единственная.

Драться за своё понимание мира он готов, но кричать об этом на всех перекрёстках и каждому встречному он не будет, не считая это нужным и достойным. А сколько я встречал сорок, кричащих о своей позиции и настырно вдалбливающих её во все рядом находящиеся головы. Притом в их крике не чувствуется уверенности в своей правоте. И чем меньше уверенности, тем больше крика. Утомительно и шумно рядом с такими крикунами. С Распутиным же как-то спокойно и определённо. Веришь каждому его слову, хотя он на них и скуп. И веришь: всё, что он защищает, что любит и что ненавидит, – это его суть, а не модная одежда. Он из глубин, а не с поверхности. Он и пришёл в литературу, чтобы рассказать о глубинах. Это он и делает так талантливо, так несуетливо, так неопровержимо, так основательно, так честно и так по-распутински.

«Гражданином быть обязан…»

Личность художника – понятие в высшей степени своеобразное и неоднозначное. Но я уверен, что идейная, гражданская позиция, то, что тебя волнует, что беспокоит, за что ты борешься, что защищаешь, чему ты служишь, кому ты служишь, чего ты хочешь от жизни, ради чего ты существуешь на экране, на сцене, в литературе, в живописи, в музыке, – весь этот строительный материал художественного произведения должен всенепременно входить в суть твоей личности. Ты можешь быть неважным по характеру человеком, но гражданином быть обязан.

И актёр обязан быть гражданином, может быть, более чем кто-либо другой. Чем дольше я работаю в театре, тем больше убеждаюсь в уникальности моей профессии. Разве не поразительна сама возможность выступать перед тысячной, а то и миллионной аудиторией, утверждая или отрицая то или иное положение, проблему, мысль? Да, я – актёр, и я – гражданин, в наше время, как никогда, нельзя забывать об этом в силу той напряжённой идеологической борьбы, тех сложностей, которые нас окружают.

Я живу в стране, езжу по ней, читаю газеты, встречаюсь с людьми, узнаю новости, погружаюсь в окружающий мир. Что-то мне в этой жизни нравится, что-то меня тревожит, что-то чрезвычайно беспокоит, что-то приводит в ярость, что-то мне обещает надежду, что-то умиротворяет, что-то во мне возбуждает негодование, злость, отчаяние, если хотите. То есть я полон всякими чувствами, и человеческими, и гражданскими, и социальными, если я, конечно, не слеп и не глух ко всему, что происходит вокруг меня, и не занимаюсь только своим собственным мирком. Но, как гражданин, напитанный соками жизни, я могу эти соки отдать только ближним своим: друзьям, родным, близким, порадоваться вместе с ними, попытаться понять, что происходит, выразить свою радость, или своё негодование, или свою ярость, или свою любовь. Но я ведь ещё и актёр, я имею трибуну. Имею кафедру, с которой могу сказать людям много добрых, нужных, необходимых слов. Естественно, не я один, а вместе с драматургом, вместе с режиссёром, вместе с театром, вместе с киностудией, вместе с композитором. Нас целый коллектив. Но слова-то говорю я, слова-то произношу всё равно я – после режиссёра, после автора, после композитора, после редактора, после министерства. И вот от того, насколько я буду полон соками жизни, от того, насколько меня, лично меня, актёра, гражданина, будут трогать те или иные проблемы, волновать и не оставлять равнодушным, от того и звук моих слов, звук моего голоса будет наполнен либо железной пустотой и барабанной дробью, либо глухой и горькой болью по поводу того или иного явления в жизни, которое вызывает эти чувства.

Конечно, было бы наивно предполагать: ты нашёл в роли то, на что может отозваться зритель второй половины XX века, и тем немедленно добился эффективного на него воздействия. Нет, разумеется, действительность не складывается по простой схеме – вышел из кино и подумал: «Ах, как нехорошо, когда тебя не понимают, ах, как плохо, когда ты не понимаешь других. Все, с понедельника, с восьми утра, новая жизнь, основанная на взаимопонимании…» На самом деле всё не так просто, то есть до того не просто, что иногда кажется – не в состоянии мы своим искусством воспитывать. Смотришь спектакли, фильмы, читаешь пьесы, сценарии: ох, как часто ещё мы плетёмся в хвосте событий, а должны опережать их. Какое уж тут воспитание!..

Беда, когда мы начинаем ставить перед собой утилитарные цели. Скажем, этим спектаклем хотим показать студентам, как важно хорошо учиться, а после этого кинофильма все продавцы должны стать вежливыми. Я утрирую, но, по сути, я прав, так бывает.

Ещё хуже, когда искусство принимает на себя функции утеши-тельские – старается смягчить, отвлечь… Действительно, человек устроен сложно, уродливое, неприятное часто воспринимается болезненно и остро. И человека, живущего реальной, всамделишной жизнью, пытаются увлечь красивым вымыслом, фальшивой идиллией или, наоборот, боем в барабаны и громоподобными заклинаниями.

Искусство должно доставлять огромное очищающее наслаждение, ведь это счастье – соприкосновение с прекрасным, будь то игра актёра, виртуозное мастерство режиссёра, удивительная музыка, композиция кадра, тонкость работы оператора…

Кто-то из учеников В. Мейерхольда вспоминает, как Всеволод Эмильевич отправил весь курс в Ленинград смотреть «Маскарад» в его постановке, предупредив, что смотреть надо из лож первого яруса, не ниже. И впрямь, самым удивительным в спектакле оказалось сложное сплетение мизансцен. Движение персонажей и масок доставляло огромное эстетическое удовольствие и в то же время не было декоративным и украшательским, а несло большую психологическую и драматическую нагрузку.

Каждому из нас знакомо это чувство наслаждения от встречи с талантом. Скажем, я хорошо помню, как поражался грандиозностью и великолепием съёмок С. Урусевского в фильме М. Калатозова «Летят журавли». Я получал огромное удовольствие, радость неимоверную от встречи с фантазией оператора, от мастерства актёров, от таланта режиссёра. И через это наслаждение я остро понимал мужественность и чистоту Бориса, трагедию и гордость (да-да, гордость) Вероники, и больше того – героизм и силу народа, выстоявшего в войне.

Вспоминаю игру Тарханова. Я видел его мало, но отлично помню: это была вершина актёрской виртуозности, умения создавать поразительную театральную форму. И, увлекая зрителя, он легко и просто с ним «разговаривал» о проблемах, которые волновали его, Тарханова.

Но если актёр выходит на сцену и начинает заунывно проповедовать, мне не только слушать – смотреть на него неинтересно, и мысли его, пусть самые правильные, до меня, зрителя, не дойдут. Серьёзные мысли должны быть ярко, талантливо воплощены. И тут многое, очень многое зависит от актёра: как сумеет он донести умное слово до зрителя, какими средствами сделает сидящих в зале своими единомышленниками. Только в том случае, если это произойдёт, можно считать цель искусства достигнутой.

Я бы здесь хотел напомнить читателю высказывание опять же Василия Макаровича Шукшина. Конечно, оно многим известно и не только для подтверждения своих размышлений я осмелился напомнить эти слова, а ещё и потому, что считаю эти мысли моралью и религией современного писателя и современного актёра:

«Я не политик, легко могу запутаться в сложных вопросах, но как рядовой член Партии коммунистов СССР я верю, что принадлежу к Партии деятельной и справедливой. А как художник я не могу обманывать свой народ, показывать жизнь только счастливой, например. Правда бывает и горькой. Если я буду её скрывать, буду твердить, что всё хорошо, всё прекрасно, то в конце концов я и Партию свою подведу. Там, где люди её должны были бы задуматься, сосредоточить силы и устранить недостатки, они, поверив мне, останутся спокойными. Это же не по-хозяйски. Я бы хотел помогать Партии, хотел бы показывать правду. Я верю в силу своего народа, очень люблю Родину и не отчаиваюсь. Напротив».

Повторяю: я привёл это высказывание не только для того, чтобы поддержать свои мысли, а ещё и для того, чтобы напомнить: эти прекрасные, глубокие, честные слова русского большого художника написаны были не для торжеств, а в ходе той яростной борьбы за правду, которую вёл Шукшин. И поэтому мы, люди малые в искусстве, когда предлагается работа, которая помогла бы открыть то или иное явление, с радостью на неё соглашаемся. Скажем, когда мне предлагают играть в фильме «Без свидетелей» или Брызгалова в телефильме «Кафедра» по пьесе В. Врублевской, я с радостью, именно с радостью берусь за эти роли, потому что мне предоставляется возможность вывести одно или другое поганое явление жизни на суд многомиллионного зрителя. А выведя это на публичный суд, я тем самым как бы обезоруживаю это зло, делаю его понятным, гласным, видным, обнажённым, голым и, значит, не таким опасным. Всё гораздо страшнее, когда прячется в подпол, когда страшная сущность прикрывается праведной личиной. Когда зло выведено наружу и названо своими словами, оно становится бессильным, потому что оно боится света, оно боится откровенности и правды.

Телефильм по пьесе Врублевской «Кафедра» поднимает, на мой взгляд, одну из сложнейших проблем сегодняшнего времени. Проблему очень потаённую, как бы глубоко запрятанную, но существующую и, к сожалению, приносящую немало вреда. В чём суть этой проблемы?

Заведует институтской кафедрой некто Брызгалов. Человек нормальный, обычный, как будто честный, не преувеличивающий своих возможностей, человек, живущий от буквы до буквы по всем привычным нормам. Он и вовремя платит членские взносы, он и не обрушивается с угрозами и бранью на своих подчинённых, он и мягок, он и доброжелателен, он и добр. Он, в общем, неуязвим. Его, собственно говоря, не в чём обвинить – никаких проступков видимых, явных, на поверхности лежащих за ним нет. Он на первый взгляд абсолютно чистый человек. У него есть только одна маленькая, но страшнейшая особенность: он не любит рядом с собой талантов. Он не любит, чтобы те, кто талантливее его, выше его, умнее, работали рядом с ним. И всеми возможными и невозможными средствами он от талантливых людей избавляется. Не мытьём, так катаньем! Либо устраивает невозможную жизнь таланту в коллективе, которым руководит, либо начинает писать на него доносы и поклепы, либо старается его запачкать. К сожалению, способов уничтожить или по крайней мере скомпрометировать талант люди, подобные Брызгалову, уже изобрели великое множество.

И так или иначе он сживает опасного для себя человека со свету. Но ведь свято место пусто не бывает. Рядом обязательно должен кто-то находиться. Кто? Тот, кто ниже, жиже и меньше. Кто послушно и рабски выполняет все твои приказания и веления. Кто, в общем, смотрит на тебя не сверху вниз, а снизу вверх, и в чьих глазах ты уже превращаешься в солидную, серьёзную, КРУПНО ную фигуру.

Но ведь беда, трагедия этого явления заключается в том, что, уничтожая таланты и замещая их бездарностью, послушной, легко управляемой, мы тем самым останавливаем движение вперёд, ибо посредственности, серости, как известно, ничего нового не придумать. Она может более или менее подробно и похоже повторять за талантом его открытия, следовать за его движением. Повторять, но не открывать новые пути. А раз талантливые люди, по велению и желанию Брызгалова, остаются не у дел, то коллектив начинает топтаться на одном и том же месте, вытаптывая, как скот, до песка и до глины всю землю. Топчась на месте и только поднимая пыль.

Это явление очень сложное и очень страшное. Явление особенно страшное и сложное потому, что оно замимикрировано, закамуфлировано, заподлицо заделано, и на поверхности, кроме благоразумия, благолепия и благонравия, ничего другого не видно.

Когда мне предложили сыграть Брызгалова, я согласился, потому что мне захотелось вывести этого типа за ушко да на солнышко перед многими миллионами зрителей. Вывести и раскрыть сущность тех, кто мягко стелет постели, на которых не только жёстко, а и смертельно опасно спать. Людей, которые позапрятались по щелям, по сусекам и тихо, медленно, незаметно, но упорно делают свою разрушительную работу. Стремятся создать общество неталантливых, усреднённых людей, которые, естественно, никогда двинуться вперёд не смогут. И когда меня спрашивают, почему я берусь за такую работу, почему меня тревожат подобные явления, я, честно говоря, удивляюсь и не понимаю таких вопросов, не понимаю по одной простой причине. Жизнь состоит из разных пластов. Есть пласты хорошие, есть пласты плохие, есть чернозём, а есть глина. Но это всё равно земля, на которой мы живём, и нам другой не дано. Важно показать подлинную цену каждого пласта земли, каждого явления, каждого человека.

И ещё тогда, когда я записывал на радио «Мёртвые души», я вдруг подумал: ну до какой же степени живучи эти явления! До какой степени живуча жажда видеть и слышать только приятное и успокаивающее. До какой же степени из века в век переходит эта жажда умиротворённости. Желание видеть мир не таким, каков он есть, а таким, каким хочется.

Николай Васильевич Гоголь в последней главе первого тома «Мёртвых душ» пишет: «Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы! «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? – говорит помещик приказчику. – Я, брат, это знаю без тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвенье». Так писал сто сорок лет назад великий Гоголь.

Многое в этом мире изменилось, а жажда спрятаться от жизни и его сложностей осталась.

А ведь никто не имеет на это морального права, никто не должен «приводить себя в забвенье» своего гражданского долга, и прежде всего не имеем на это права мы, художники.

Извините меня, уважаемые читатели, за множество цитат, но я их привожу, потому что это мне кажется похожим на орудийный залп батарей стратегического значения, применявшийся раньше на фронте, дабы подавить ту или иную сопротивляющуюся точку. Моя склонность цитировать идёт, я надеюсь, не от слабости моей, а просто потому, что писатели гораздо точнее, глубже и доходчивее высказывают то, о чём я думаю, но не умею выразить.

Если же говорить откровенно, то разве видели зрители за последние годы художественные и нравственные открытия, равные Гаю М. Астангова, Чапаеву Б. Бабочкина, Платону Кречету Б. Добронравова, Полежаеву Н. Черкасова, отцу солдата Серго Закариадзе, Губанову Е. Урбанского?

Искусственным же путём – глобальным захваливанием, широчайшим экраном, телевизионной рекламой, всяческими иными допингами – настоящего открытия характера всё равно не сделаешь. Получаются тэтовские бриллианты – сверкают, блестят, переливаются в лучах направленного на них света, а остаются стекляшками, как их ни рекламируй.

Почему так мало открытий? Удачи есть, а открытий мало.

Это происходит прежде всего потому, что мы хотя и начали сегодня вмешиваться своим творчеством в проблемы, которыми живёт наше общество, но делаем это пока недостаточно смело. Мы их обходим стороной, либо смотрим на них как бы сверху, когда видится всё чистеньким. А если и касаемся каких-то сложных и трудных вопросов, то «перстами лёгкими, как сон», стараясь не задевать все переплетения жизни. А ведь они, эти переплетения, бывают очень запутанными, и в них надо бы погружаться, а не касаться их. Или, что стало очень модным в последнее время, рассказываем о жизни в сказочном стиле, когда непременны счастливый финал и удачное решение самых сложных вопросов.

Великий поэт современности Александр Трифонович Твардовский говорил, что настоящий помощник партии – это тот писатель, который зорким взглядом, подсмотрев у жизни нечто важное, новое, о чём, может быть, ещё и речи не было ни в партийных документах, ни в передовых «Правды», честно и смело выступает с партийных позиций с этими своими наблюдениями и своими соображениями и даже выводами.

Вот чего нам и не хватает – честно и смело выступать с партийных позиций со своими наблюдениями, соображениями и выводами о жизни.

Сегодня есть такие спектакли, как «Диктатура совести» в Театре имени Ленинского комсомола, «Говори…» в Театре имени Ермоловой, «Братья и сёстры», «Дом» в Ленинградском Малом драматическом театре, «Серебряная свадьба» во МХАТе. Эти постановки отмечены высокой гражданственностью и серьёзными художественными достоинствами. И всё же немало людей в искусстве, которые живут по беликовскому принципу: «Как бы чего не вышло». Мы долго, как пугливые дети, пробегали мимо и не смотрели или делали вид, что не видим эти сложности жизни и торопились скорее к празднику, к счастливому финалу. Как нельзя отцу на сложные вопросы сына отвечать уклончиво или неискренне – такому отцу сын не будет верить, начнутся враньё и взаимный обман, – так и искусство должно находить мужество ответить на любой вопрос, поставленный жизнью. Только тогда между зрителем и художником возникнет доверие и уважение, как возникают они на фильме «Покаяние», получившем такой огромный общественный резонанс.

Надо признаться: играя иной раз на сцене и взглянув в зрительный зал, видишь – смотрит на тебя из первых рядов какой-нибудь седовласый человек. И становится стыдно, потому что пьеса пустая, составленная из общих фраз, давно известных, набивших оскомину истин.

Не трогает такое искусство душу зрителя, не задевает его ума, а следовательно, проходит оно, как пустой звук. Более того, мне кажется, что беспомощные пьесы и фильмы, в которых формально звучат порой даже очень важные и дорогие для нас идеи, никак не могут принести пользу, ибо они способствуют тому, о чём говорил Маяковский: «Слова у нас, до важного самого, в привычку входят, ветшают, как платье».

Советский человек приходит в театр, в кино со своим знанием жизни, со своими раздумьями. И он порой, видя жизнь, так сказать, глаза в глаза, знает о ней значительно больше, чем мы ему рассказываем. В такие минуты мне кажется, что зритель смотрит на меня с укоризной: «Что ж ты, милок, морочишь мне голову, я пришёл с тобой посоветоваться, как с другом, а ты уходишь от вопросов, с которыми я пришёл».

К сожалению, беда многих фильмов и спектаклей в том, что они идут не в авангарде поступательного движения нашего общества, а как бы плетутся по его следам в качестве унылых учётчиков. Искусство – первооткрыватель, Колумб. Оно должно открывать земли, реально существующие, но ещё малоизвестные. И нам неплохо было бы почаще вспоминать, что именно эта особенность во многом определяет его ценность.

И разве может художник, если он на самом деле партиен и народен, в такой ответственный для страны момент остаться за канатами ринга! Время выкрика, когда так многое надо было сказать и было высказано, в общем-то миновало. Теперь – действовать! Общественная позиция художника может и должна быть выражена прежде всего в его произведениях, в его творчестве.

Скажу прямо, это моё личное мнение – пока что не вижу произведений, с достаточной адекватностью отразивших сложный процесс, происходящий в стране. Но вижу и причину: его так же сложно и отразить. В этой многосложности пока что не просто определить доминанту. Уже многое, если не всё, сказано, сказано прежде всего самой партией, мы отстаём. Но и мы вместе с партией, вместе с народом ищем. Ищет художественная мысль. Мы ещё не готовы ответить своими средствами на многие вопросительные знаки дня. Но одно ясно: художник, искусство не могут, не вправе стоять в стороне – слишком многое и для нас и для будущих поколений сегодня решается. Могу лишь утверждать: всё честное, партийное и народное в нашем искусстве честно ищет. Мы готовы сполна реализовать раскованную усилиями партии свободу творчества, если понимать под ней свободу творить во благо народа – на это достанет и мастерства и идейности, в этом можно не сомневаться. Только никто не должен командовать. Руководить, направлять – да, но не командовать. Это – Ленин. А для этого во главе художественного процесса должны быть поставлены люди компетентные, авторитетные, которые смогут направлять его тонко, деликатно, но разумно, идейно.

Время не просто сложное – драматичное. Нутром ощущаю: пограничное время, ход его ещё может и туда и сюда повернуться. Или полное обновление «генной системы», или всё заговорим, утопим в словесах, взаимных борениях. И тогда снова, надолго, если не навсегда, погрузимся в стоячий водоём без приливов и отливов, в спячку: ведь так-то уже жили…

И потому зову каждого и прежде всего своих собратьев по искусству в лагерь добра, зову идти вместе с партией в лагерь перестройки. Теперь или никогда.

Резко и беспощадно сокращаем спектакль. Перемонтируем, снова прогоняем. Задышал наконец-то спектакль. Но задышал по-своему. Почти год труда. От многого пришлось отказаться. Сил и времени потрачено немало. Он сейчас уже живёт, но далеко не всеми принят.

Одним не по душе драматургия, другим кажется он не очень серьёзным, много юмора, третьим… Ну что ж, это нормально, это естественно. Редкие счастливцы любимы всеми.

И всё равно другого не дано ни актёру, ни режиссуре. Завтра опять поплывём без гарантии доплыть. Без гарантии, но с надеждой. И тем прекрасен театр – надеждой, работой, открытием, стонами отчаянья и слезами радости.

И так всякий раз заново, и так до конца.