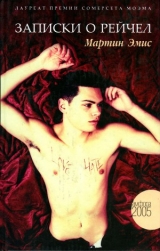

Текст книги "Записки о Рейчел"

Автор книги: Мартин Эмис

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)

– И я тебя люблю, – сказала она.

Теперь я немного успокоился. Возможно, «Записки о Рейчел» не в таком уж и беспорядке. Немного работы с «Завоевания и Методы: Синтез» и моим каталогом?.. Когда мне стукнет двадцать, все это будет уже в прошлом. Тинейджер имеет право на некоторый беспорядок, да и, в любом случае, завтра – начало новой эры.

– Произошло что-то особенно страшное?

– О боже, – сказал Алистер Дайсон, зубной врач, обмахиваясь моей медицинской картой. – Чем питалась твоя мать, когда носила тебя? Кусковым сахаром с кремом?

– Бананами с мороженым? – подхватил я.

– Нет, – он зажег сигарету. – В мороженом есть кальций.

– Совсем плохо, да?

Я отлично знал своего дантиста. Я его знал, поскольку с тех пор как мне исполнилось десять, ездил к нему из Оксфорда по шесть раз в году, для того чтобы он мог вставлять и вынимать все эти идиотские скобки, пластинки и прочее дерьмо, с помощью которого он пытался приручить мой рот. Алистер был одним из самых молодых косметических дантистов в Лондоне. (В его кабинете стояло новейшее и наиболее устрашающее оборудование, включая футуристическое белое зубоврачебное кресло, которое уже помнило форму моего тела.) Мне он нравился; он меня забавлял. Я также уважал его за то, что он был единственным (как мне казалось) английским практикующим врачом, изобретательно пользующимся демоническим аспектом своей профессии, о котором так много пишут в современных американских книжках-ужастиках. Например, он трахал всех хоть сколько-нибудь приемлемых своих пациенток. Но ему уже было, наверное, лет тридцать пять.

– Да нет, ничего нового. Понадобится другой суппорт для этого переднего нижнего и, как обычно, с десяток пломб. Нет. Ничего нового. Просто у тебя ломкие зубы. Пломбы не держатся. Остерегайся твердой пищи. Никакой морковки или яблок. Особенно яблок.

– Но разве одно яблоко в день не…

– Чушь собачья. Имбирное пиво раз в два года даст тот же эффект – это если говорить о витаминах. А что касается укрепления зубов – то ты все равно уже опоздал.

– Как мило.

– Аккуратнее с бифштексами. И даже не помышляй о жвачке, если, конечно, не хочешь, чтобы она захрустела у тебя на зубах.

– В двадцать пять, – сказал я, – я смогу есть одни супы.

– Ты будешь питаться через соломинку.

– Или внутривенно.

– Ничего, скоро я тебе уже не понадоблюсь – когда у тебя останутся голые десны.

– Не хочу даже слышать об этом.

Мы засмеялись. Он выкинул окурок в окно.

– Ты беспокоишься?

– Как-то не слишком. А что, другие беспокоятся?

– Да. И они так серьезны. Ты – счастливое исключение. Я уже устал рассказывать всем этим теткам, что их рот – шкатулка с жемчугом, тогда как они не хуже меня знают, что чем скорее перейдут на протезы, тем лучше во всех отношениях. Особенно для меня. – Он достал книжечку бланков для рецептов.

– «Мандракс»?

– Пожалуйста.

– Тридцать?

– Если можно. И нельзя ли меня поскорее назначить на эти пломбы? Сделаем только самые срочные. Остальные могут и подождать, верно?

– Это твой рот.

– Да. Просто у меня в следующем месяце вступительный в Оксфорд.

– Ну? Осторожнее с «Мандраксом», если так. Скажи Джуди, чтобы тебя записала. Придется встретиться как минимум дважды. Был у врача насчет астмы и прочего?

– Да, пару часов назад. – Мы одновременно пожали плечами. Доктор Будрис просто послушал как я дышу, пощупал мои яйца, попросил харкнуть на стеклышко и вынес вердикт в старческо-оптимистическом духе. Да я никогда ему и не верил.

– Ничего особо впечатляющего. Он то и дело вздрагивал и морщился, когда слушал меня стетоскопом. Он пишет обо всем моей матери. Думаю, ему кажется, что мне все еще девять лет.

Без всякой связи мне вспомнилось время, когда я приезжал в Лондон к дантисту вскоре после того, как начал носить длинные брюки. Я тянул с поездкой долго, как только мог, поскольку думал, что теперь уже не смогу там плакать, – а я неизменно плакал, вовсе не считая это неуместным, когда носил короткие штаны. Но я плакал и в длинных.

– Скоро мне будет двадцать. Может, тогда он скажет мне правду.

Алистер открыл мне дверь.

– Будет очень мило с его стороны.

Одиннадцать двадцать: «Селия срет» (Настоятель собора Сент-Патрик) [15]15

«Селия срет» – цитата их стихотворения Джонатана Свифта «Будуар Леди». Свифт являлся настоятелем собора Сент-Патрик в Дублине.

[Закрыть]

Чарльз смотрит на стенные часы: события наращивают темп.

– Алло? Западный 28–14? Кто-нибудь меня слышит? Кто это?

Даю отбой и снова набираю.

– 937-28-14. Алло? Алло! Это…

Даю отбой и снова набираю.

– Алло? Гордон…

– Послушай. Мне все равно…

Даю отбой и снова набираю.

– Если ты…

Даю отбой и снова набираю. Занято. Даю отбой и снова набираю.

– Это оператор. Мы…

Даю отбой.

– Хорошо, спасибо, миссис Сет-Смит. А как ваше?

– Очень хорошо. Почему ты не поднимаешься? Рейчел у себя в комнате.

– Спасибо. Уже иду.

Поднимаясь, я размышлял о том, как матери Рейчел удается так мало заботиться о своей внешности, при том, что тщеславие из нее так и прет. Старые черные вечерние платья, которые она всегда носит, выглядят так, будто их обсыпали сигаретным пеплом и хорошенько пожевали. Ее волосы напоминают волосы моего отца в те времена, когда он отчаянно пытался скрыть свою лысину от себя самого. И что мешает ей сбрить эти усы в форме велосипедного руля? Они не могли стать такими без тщательной культивации: подстрижены, выщипаны, концы нафабрены. Может, она считает, что иностранкам все позволено (в том числе и джунгли под мышками), а может, Гарри поощряет все это, чтобы оттенить свой имидж дамского угодника, отрастившего пузико?

Рейчел не было в комнате. Я сел на кровать посреди всех этих осликов, мишек и кукол, выстроенных как на параде. Приходилось притворяться, что они мне нравятся и что еще больше мне нравится Рейчел – за то, что ей нравятся эти игрушки. Так что я решил не упускать возможности посчитаться с ними.

– Как поживает наш Пушистик? – сказал я. – Где твоя мамочка, Ебанашка? Передай-ка нашему дгужочку Обжоре, пускай не сует свой ебальничек…

Беззвучно напевая, в комнату вошла Рейчел, на ходу расчесывая волосы и мотая головой. Я обнаружил, что от избытка энтузиазма увлекся и напрочь открутил ухо какому-то мелкому уродцу. Поспешно сунув ухо в карман, я вскочил на ноги.

Рейчел коротко вскрикнула, больше для порядка, и бросилась мне навстречу.

Со дня Контакта прошло уже больше недели. На этот раз, в четверг, я пришел к Рейчел после урока с Беллами. (Последнее время, приходя к Беллами, я обнаруживал его хлещущим джин в явном сексуальном возбуждении; наш урок обычно сводился к тому, что он призывал меня прекратить какую-либо работу, поскольку я такой чудесный и замечательный, такой заебатый умник и невье– бенный красавец, etc.) Мне нравилось бывать здесь, да и Рейчел говорила, что это утешение для ее матери. Миссис Сет-Смит «с большой теплотой» относилась к Дефоресту и была «страшно огорчена», когда Рейчел его обломала (ее огорчение наверняка и рядом не стояло с огорчением самого Дефореста).

Я властно обнял ее, и мы стали целоваться со страстью, возможной только у тинейджеров. На ней было короткое платье, так что я не преминул залезть под него рукой и сжать ягодицу. Рейчел сразу же обмякла и тяжело задышала, как это бывало всякий раз, когда я делал что-нибудь в этом роде. Мы опрокинулись на кровать, из-за чего страшилки, наваленные там, дружно завизжали от возмущения.

– О, Чарльз, Чарльз, – сказала она, не прекращая меня целовать, – угадай что?

– Что?

– Мамочка с Гарри уезжают. На две недели.

– Куда?

– В Париж.

– Когда?

– В следующую среду Это мой день рождения. Они хотят, чтобы я тоже поехала.

Я сел.

– Ну и?..

Не считая двух вечеров у дантиста, каждый вечер мы проводили в постели. Смотавшись из школы в три, мы встречались у входа в Холланд-парк и шли ко мне, иногда через парк, иногда в обход. Затем, уже дома, внизу, я заходил и задергивал шторы, чтобы создать в комнате уютный полумрак, когда дневной свет ожидает за окном, готовый ворваться внутрь по первому зову. Рейчел входила вслед за мной. Я раздевал ее между объятиями, затем раздевался сам. Мы срывали с кровати все покрывала и падали на заляпанную простыню. Потом она вытягивалась, и я доводил ее до оргазма. Затем себя. Далее я еще раз доводил ее до оргазма при помощи руки, а Рейчел тем временем рассказывала мне, как приятно, и спокойно, и хорошо, и правильно я позволяю ей себя чувствовать. Еще через полчаса: в уборной надеваю новый презерватив и бритвой перерезаю горло использованному, чтобы его было легче спустить в унитаз. Затем по новой.

Когда домашние обстоятельства Рейчел позволяли – примерно через день, – она оставалась допоздна. К пятичасовому чаю мы одевались и шли наверх. Дженни к тому времени стала показываться чаще, и они замечательно ладили с Рейчел. Частенько, внося свою лепту (что приходилось потом объяснять Рейчел), я умиротворял Нормана, играя с ним в карты, пока девушки готовили чай. В шесть с четвертью или около того, когда Норман выставлял выпивку, мы с Рейчел спокойно и, в общем-то, без особого смущения, извинившись, уходили вниз. Там мы лежали на кровати и разговаривали. О ее жизни. О моем детстве. О наших отцах. Мы могли еще раз заняться любовью. Или еще несколько раз. Я мог еще раз довести ее до оргазма рукой (которая после этого выглядела так, будто я два часа мыл посуду на кухне у Джо). Около полуночи мы обычно одевались, выпивали по чашке кофе и выходили на улицу, стоя там, как привидения, пока не подъезжало случайное такси.

– Я могу попросить отца, чтобы он позвонил.

– И он позвонит?

– Конечно. Он из кожи вон вылезет ради чего-нибудь такого. Молодость для него – фетиш, даже если на меня ему наплевать. От этого он почувствует себя молодым и сексуальным.

– Мм. Но все равно.

– Мм, пожалуй, твоя мать поймет, что его все равно не будет рядом, чтобы нас блюсти. Да и Норман вряд ли… Наверное, они думают, что ты хочешь поехать из-за своего отца.

– Чего?

– Париж. Твой отец.

– Да. Думаю, да.

– Придумал. Скажем, ты как раз не хочешь ехать именно из-за этого. Тягостные воспоминания и прочее дерьмо – сплошное расстройство. В этом роде.

Тут я увидел на лице Рейчел выражение сдержанного страдания, которое появлялось всякий раз, когда речь заходила о ее отце.

– Или это не сработает? Слушай, ладно – давай я просто скажу им, что ты хочешь остаться со мной. На дворе семидесятые, в конце концов. Они что, не понимают, что родителям уже непозволительно так печься о своих детях?

Хотя в моем тоне и можно было заподозрить воодушевление, я почувствовал облегчение, когда Рейчел замотала головой. Не хочет – не надо, а то я мог бы попробовать. Во второй раз, придя к ним на ужин, я зарекомендовал себя наилучшим образом, просто по мере сил стараясь выглядеть как можно более нудным и уродливым. Если и есть что-нибудь, что родители девушки не хотят в тебе увидеть, так это как раз то, что увидела в тебе их дочь. Всем своим поведением я пытался сказать: «Смотрите, ребята, я – не мужик!» Я им не понравился – это верно, но Гарри так хотелось, чтобы его имя стояло рядом с именем моего отца, да и, можно подумать, Арчи был чем-то лучше меня, со своими внезапными переходами из состояния ступора в состояние неуемной болтливости и обратно, и вообще…

– У нас всегда есть Нянюшка.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил я слегка напугано. Похоже, она затевала очередной визит. Мне уже дважды удавалось отмазаться.

– Я могла бы притвориться, что остаюсь с ней. Она меня прикроет.

– В этой ее единственной комнате?

– Я часто оставалась с ней, когда она жила в Блумсбери. А моя Мамочка никогда не бывала в Фулеме.

– Ага! Тогда это должно отлично сработать.

Мы все тщательно спланировали. Затем я

сказал:

– Подумай, как здорово мы проведем время.

Но даже тогда, как явственно следует из моей записной книжки под номером ЗА, некая часть меня думала совсем о другом. Часть меня думала о том, как хорошо я подготовился бы к экзаменам, если бы Рейчел уехала во Францию (автоматическая стипендия? телеграмма от премьер-министра?), и какие цветистые письма я смог бы ей туда писать.

Наверное, я слишком долго был один. Ибо для меня так важны мои сокровенные часы в уборной: совершенно невозможно, чтобы Рейчел видела меня там, на полу – как я корчусь и извиваюсь, пригвожденный к грязному линолеуму. Как я смогу объяснить ей свое трехчасовое зависание в душе, свое бесконечное сидение на толчке? Ведь самые лучшие вечера, когда я мог ощутить покой в своей душе, я проводил скрючившись на унитазе, роняя себе на ноги крупные слезинки. (Только там меня охватывало истинное ощущение сопричастности жизни; только там я мог по-настоящему – до глубины – прочувствовать что каждый из нас несет в себе вину.) С Рейчел я уже не смогу засыпать на подушке из носовых платков, или харкать в специальную кофейную чашечку, что я держу под кроватью, или хотя бы прокашлять всю ночь напролет, приветствуя рассвет горловыми овациями. О мои четырнадцатичасовые чтения, моя беспомощная горячка, блаженство изнеможения, наслаждение одиночеством. И экзамены через две недели.

Быстренько подрочив прямо на Рейчел и выте– рев ее туалетной бумагой, я спустился выпить колы с ее родителями, а затем отправился домой. Рейчел сказала, что мне лучше поменьше светиться у них дома, если мы намерены следовать «'Нянюшкиному» плану. Моим заданием было спросить Дженни и Нормана, не будут ли они против.

И я бы обязательно спросил, да только, когда я пришел домой, они как раз ссорились.

Я мирно пил чай. Моя сестра, в красной ночкой рубашке, вихрем ворвалась на кухню.

– Привет, – сказал я.

Сдерживая слезы, ослепительная в своем праведном гневе, она подошла к комоду и выдвинула ящик, в котором хранились ее документы и сертификаты. Дженни достала оттуда то, что искала, и обернулась к Норману, вошедшему следом. У него был вид скептически настроенного покупателя, пришедшего посмотреть на аппарат, который – будьте уверены – не сможет работать да и, в любом случае, никому не нужен.

– Привет, – сказал я.

Дженни подскочила к Норману, размахивая листком бумаги у него перед носом. Рядом с мужем она казалось очень маленькой.

– Погляди. Погляди! Это правда. Ты что, не видишь? Ты, здоровый… неимоверный паршивец, это правда!

Словно в замедленной съемке, я наблюдал, как Норман протянул руку, вытащил у Дженни листок, скомкал его в кулаке и уронил на пол. Несколько секунд Дженни глядела на бумажный шарик так, словно от горя не могла вымолвить и слова. Затем, совершенно внезапно, ладонь Дженни врезалась Норману в щеку. О нет, подумал я, сейчас он сделает из нее котлету. Дженни застыла, ее ладонь все еще лежала на побелевшем лице Нормана. Он подождал, пока она сама не убрала руку.

– Отправляйся спать, Дженифер.

Вслед за звуком стремительных шагов послышался замирающий крик:

– Ты – уби-и-ийца!

Норман со вздохом подобрал бумажный комок, засунул руки в карманы и прислонился спиной к стене.

Было непонятно, знает ли он, что я здесь.

– Сыгранем в карты? – спросил он.

Я был слишком напутан, чтобы посметь отказаться.

– Две вниз, одна наверх, – продолжал он монотонным голосом, – черные козыри. Делаем ставки.

Юношеская неискушенность во взрослых делах приводит к нечувствительности – и я был твердо настроен, несмотря на двойственное отношение к нашему плану, узнать насчет Рейчел прямо сегодня, пока рефлексия не взяла надо мной верх.

После часа игры я сказал:

– Я щас. Только просрусь по-быстрому. Буквально минуту. Не смешивай карты.

Наверху я постучал в дверь спальни.

– Дженни?

– Я здесь.

В гостиной, пламенеющей, как обычно, в свете уличных фонарей, Дженни сидела в одном из кресел, развернутых к окну. Я подошел и присел на корточки возле нее. Мягким голосом я сказал сестре о том, что Рейчел, возможно, поживет у нас некоторое время. Она глядела в окно прямо перед собой.

– Пускай, – проговорила она.

– Не думаю, что с ней будет много беспокойства. Она сможет тебе помогать.

– Ничего, все нормально.

– Да и вы вроде бы подружились.

– Мм.

– Я думал, тебе понравится, если она будет поблизости. Вы сможете болтать о том о сем. Еще одна девушка – ты ведь знаешь, я считаю, что девчонкам обязательно нужны подружки, чтобы говорить о прическах, детишках и всяком таком. Потому что вид у тебя какой-то несчастный.

– Ты уже сказал ему?

– Норману? Нет.

– Пожалуйста, не говори. Не сейчас. Скажешь ему ближе к делу, но только не сейчас.

– Ладно. Но почему?

– О, я не знаю, но, пожалуйста, не говори ему.

Я положил руку ей на запястье. Я положил свою

руку ей на запястье, как, наверное, коллекционер прикасается к куску мрамора, чтобы убедиться, что он на положенное количество градусов холоднее воздуха в комнате.

– Хорошо, – сказал я.

– Отлично. Она может жить тут сколько захочет.

– 937-28-14?.. О боже.

Даю отбой и снова набираю.

– Алло? В общем, слушай, тут…

Даю отбой и снова набираю.

Занято.

Даю отбой.

Обращение к Моему Отцу (бывшее когда-то Письмом Моему Отцу) умещалось теперь на тридцати страницах. Оно лежало в моей комнате на письменном столе, в почтовом конверте, с подписанным адресом и наклеенной маркой. Несколько исправлений и уточнений в последний момент задержали его отправку.

Я виделся с Рейчел лишь дважды в последние шесть дней перед ее предполагаемым переездом. Ничего удивительного: мне еще надо было прочитать изрядное количество материалов к экзаменам, и немало бумажной работы следовало проделывать каждый день, чтобы пополнять «Записки о Рейчел» актуальными событиями, – все эти мои новые эмоции надо было тщательно документировать и подшивать в дело. Первая Любовь – сами понимаете.

Вряд ли я смогу сказать здесь новое слово. И все же, если мне позволят процитировать «Записки о Рейчел»? «Такое ощущение, словно бы нормальная жизнь (Джен + Норм, школа) течет где-то в параллельном измерении, и я могу в ней участвовать или не участвовать, как в голову взбредет. Хочу, чтобы Р. видела и переживала все, что я делаю, глядела мне через плечо; хочу все время чувствовать ее присутствие (не то же самое, что быть с ней); и я его чувствую».

И отчасти я воплощал это, действуя так, словно она все время была рядом. Если бы она и вправду наблюдала за мной в течение тех двух недель, мне было бы нечего скрывать. Я чувствовал себя в одиночестве, только когда закрывал за собой дверь в уборную. Я пребывал в состоянии, когда кажется, что у тебя в области солнечного сплетения находится хрупкая емкость с едчайшей кислотой; когда ты знаешь, что можешь расплакаться по малейшему поводу; когда любой придурок запросто выводит тебя из равновесия. Все это подробно описано в моих дневниках.

Во вторник вечером, накануне переезда Рейчел, – виски и карты, виски и карты. И я до сих пор не сказал Норману того, что хотел.

Около восьми, почему-то в компании своего младшего брата Тома, нарисовался Джеффри. Норман поприветствовал их с пьяным благодушием и немедленно созвал семинар по «трем картам».

Я был рад видеть Джеффри, ведь я считал, что ему давно уже надоело мое беспокойное общество и мои заумные телеги. Но я вовсе не был рад видеть Тома – подобие моего Себастьяна: шестнадцать, обильная прыщавость, запашок, сальные волосы и прочие признаки подростковости. Я смотрел на него, позевывая со скуки, пока Норман объяснял правила игры.

– Как дела, Том? – спросил я.

– Ништяк.

– Ну-ну.

Том (начинающий доморощенный хиппи) теребил свои дурацкие шарфики, банданы и медальончики, болтающиеся на прыщавой шее, – они были нужны ему для того, чтобы обозначить симпатии к сексу, наркотикам, Кубе, а также чтобы никто не усомнился в том, что он настоящий хиппи, несмотря на противоречивое свидетельство короткой стрижки, почти новых, совершенно не вытертых джинсов и обыкновенной, хоть и грязноватой, рубашки.

Том слушал Нормана не слишком внимательно.

– Послушай, – сказал Норман, – когда ты кладешь черную двойку… Да еб твою мать!

Том беспомощно взглянул на старшего брата.

– Очень сложные правила.

Норман был достаточно пьян, чтобы не раздражаться по пустякам, но в то же время достаточно стар, чтобы относиться к подобным юнцам с подозрением и враждебностью. Он был склонен считать их поведение безусловно оскорбительным и в их обществе чувствовал себя неуютно. Я решил проявить дипломатичность и стал исподтишка кидать сочувствующие взгляды каждому из них: что-возьмешь-с-этих-битников – Норману, быдло-оно-и-есть-быдло – Тому, и нечто уже более человеческое – Джеффри. Я встал за спиной Нормана и принялся помогать ему объяснять правила, опираясь на его плечо и подмигивая приятелям. Я пустил по кругу бутылку виски. Вскоре Джеффри начал прилагать усилия. Том стал произносить: «Дык» и «Врубаюсь», – а Норман принялся украшать свой урок похабными анекдотами. Я немного выждал, а затем тихонько вышел из комнаты.

– Конечно, ведь завтра у тебя день рождения. Как раз в тему. Что чувствуешь, когда тебе уже почти двадцать?

– То же, что в восемнадцать или девятнадцать.

– Но ведь ты уже не будешь тинейджером.

– Ну и что? Какая разница?

– Нет? Я уверен, что для меня это будет колоссальной разницей.

– Почему?

– Начало конца. Нет. Начало ответственности. Придется уже принимать себя всерьез.

– Да? А мне все равно.

– Черт. Я еще ничего тебе не купил. Тебе это очень важно?

– Конечно нет.

– С твоей мамой все в порядке?

– Думаю, да.

– Ну ладно, увидимся завтра. Около шести?

– Ага. Я люблю тебя.

– Я тебя тоже.

Вернувшись в столовую, я застал Нормана в одиночестве. Я спросил, где остальные. Том блевал в туалете наверху. В отличие от Джеффри – тот блевал в туалете внизу.

– С чего это они? – спросил я.

– Виски, – рассудительно произнес Норман. – Этот ушлёпок совсем не знает меры.

– Тут не просто виски. Должно быть, еще и снотворного наглотались.

Норман пожал плечами.

– Ну и мудаки. Пойдешь смотреть, как они?

– Нет. Ну их на хуй. Заебали. Сами справятся.

– Дело твое.

Мы играли в полном молчании. Я позволил Норману выиграть три партии подряд и затем сказал:

– Рейчел, наверное, завтра переедет сюда пожить. Ее родители уезжают в… Корнуолл на пару недель.

– Да? А чего она с ними не едет?

– Она не хочет. И я не хочу, чтобы она ехала.

– Ясный пень. – Норман подлил виски. – А что это была за баба, которую ты приводил сюда раньше?

– Глория?

– Ага. С виду на ней клейма негде ставить.

– Да, но это было просто так – потрахались и разбежались. С Рейчел иначе. Первая любовь и все такое.

Несуществующие брови Нормана поползли вверх.

– Да ладно пиздеть, – сказал он.

Затем послышались звуки легких шагов. В дверях появилась голова Дженни.

– Кто-нибудь пользовался телефоном в моей спальне?

– Я, – сказал я.

– Ты не положил трубку на место.

– О, прости. – Но она уже ушла.

– Понимаешь, о чем я? – спросил Норман. – Сука, сука, сука.

– Понимаю. Но от этого никуда не денешься. Все равно рано или поздно придется на ком-то остановиться.

– С какой стати?

– Потому что иначе, – я говорил и сам удивлялся, – у тебя поедет крыша или ты начнешь бояться, что у тебя поедет крыша, а это еще хуже. Ты не можешь все время спать один… Извиняюсь. Похоже, я нажрался.

– Теперь еще и ты? – Он смотрел на меня с любопытством.

– Короче, я уже спросил Дженни, не против ли она.

– И че она сказала?

– Она за. – Я решил говорить начистоту. – Ебаные карты. – Я выложил на стол очередной десятипенсовик. – Просто Дженифер выглядит последнее время какой-то подавленной. Она всегда была человеком настроения, это правда. Бывало, в общем-то, и похуже, чем сейчас. Вообще мрачно зависала. Просто мне интересно, есть ли что-нибудь конкретное, из-за чего она так переживает. Тем более, зная ее…

– Да? Зная ее – что? Если тебе интересно, я могу сказать.

– Э-э, то есть не надо говорить, если ты не хочешь.

– Да мне похуй. Только не начинай…

Мы услышали, как что-то скатилось по лестнице. В комнату ввалился Том.

– Отлично выглядишь, – сказал я.

– Где Джеф? – спросил Том.

– Блюет внизу.

– Прости, чувак. Я больше не могу. Я сваливаю.

– Подожди минуту. Я его позову. – Я встал.

– Не надо, я пошел.

Я вышел в коридор вслед за несчастным Томом.

– Не парься. Щас я его позову.

Он выставил перед собой ладони, как эстрадный актер, пытающийся утихомирить аплодирующую публику.

– Всё пучком, – заявил он.

Мимо нас проскочил Норман.

– Дженни!

В туалете я опустился на колени. Джеффри бессильно пошевелил пальцами в мою сторону, давая понять, что узнал меня.

– Черт. Я тебя запарил.

– Отнюдь, – сказал я, помогая ему дойти до моей комнаты. – Рад тебя видеть.

– А где Том?

– Он свалил. Что ты ему дал?

– Половинку трипа, «секонал» – не помню сколько – и два колеса «могадона». Он в порядке?

– Да. – Я сел на кровать. – Как там Шейла?

– В том-то и дело. Она меня послала. Два дня назад. – Он помотал головой, словно бы не веря. – Послала. Ну не прикол?

– Хочешь яблоко?

С Джеффри произошло следующее. Шейла вернулась с работы (она была секретаршей) и обнаружила его неподвижно лежащим навзничь на полу спальни – по динамику от проигрывателя возле каждого уха, истлевший косяк в одной руке, опрокинутый стакан возле другой, из уголков рта сочится слюна. Он бухал с самого утра. Он бухал с самого утра уже с сентября. Придя в себя, Джеффри обнаружил на груди конверт. Там было вкратце обрисовано положение вещей и лежала пятифунтовая банкнота.

– Я считаю, что не успел еще с ней натрахаться.

– Как так?

– Да я все время бухал. – Он постучал по пепельнице сигаретой. Но с нее ничего не упало.

– И у тебя не стоял?

– Не стоял. И я постоянно блевал в постели.

– Часто?

– Чаще, чем не блевал. – Он потряс головой. – А как у тебя с этой еврейской цыпой?

Я уже хотел было все ему рассказать, но вдруг подумал, что это может его вообще подкосить.

– Она оказалась вовсе не еврейкой.

– Трахнул ее?

– Ну да. В общем – неплохо. Немного скучновато. Ну, ты меня понимаешь. Ничего особенного.

Боюсь, что последующие две с половиной недели видятся мне сейчас как в тумане. Дни очень быстро стали походить один на другой. Несколько страниц в моем дневнике вообще пусты, а в «Записках о Рейчел» за этот период можно увидеть лишь жалкую кучку голых фактов да мой неизменный поток сознания. Однако это побуждает меня к структурному рассмотрению произошедшего – наилучший способ смотреть на вещи, как я считаю. Все даты на месте, так же, как и большинство моих мыслей и ощущений. И у нас осталось всего полчаса.

Делаю глоток вина. Переворачиваю страницу.

Все началось очень мило.

Затаскиваем багаж на кухню. Нас с Рейчел встречают Норман и Дженни. Они стоят в торжественных позах у окна; у каждого в руке по бутылке шампанского, третья стоит на столе в окружении полудюжины бутылок «Гиннеса» для Нормана – чтобы он мог запивать шампанское. Мне даже стало неловко от того, насколько это меня тронуло. Но еще более сильные чувства я испытал, глядя на то, как Рейчел улыбается, на ее взрослую дамскую сумочку и на потертый чемодан: от нее исходило ощущение независимости, отдельности. Рейчел обладала индивидуальностью – и Джен с Нормом были рады засвидетельствовать ей свое почтение. У нее были свои вещи, и она была самостоятельным человеком. Она не была лишь совокупностью моих навязчивых идей; она просто выбрала быть со мной.

Мы пропели: «С днем рождения, Рейчел», – для смеха зажав носы.

Шампанское не просто напиток – наркотик. В ретроспективе произошедшее кажется странным, каким-то слишком уж детским: все равно как прижатая после школы в уголке толстушка– одноклассница – я, задрав ей юбку, разглядываю голубые панталончики, ты ощупываешь ее неубедительные груди, она польщена и унижена (но кому есть дело до ее ощущений?); или как старшая сестра (или мать) вашего друга, мелькнувшая голышом на пути из ванной; или как вечеринки, на которых пивные рты и помятые тела сталкиваются, будто автомобили в замедленной съемке; даже, скорее, как эти бесконечные подростковые посиделки вчетвером, когда моя рука сползает по ее блузке, а твоя рука уже почти заползла ей под юбку, но зато у тебя сильнее сопротивляется – кто быстрей? По крайней мере, так чувствовал себя я, единственный тинейджер в комнате, из всех присутствующих – самый восприимчивый к несоответствиям.

Прежде мы всегда группировались однополыми парами. Теперь же мистер и миссис Энтвист– лы сидят в одном углу дивана, а Чарльз Хайвэй и Рейчел Ноес – в другом. Все обнимаются, кричат и смеются, пьяные в дымину. Но потихоньку крики и смех умолкают. Я замечаю, что рука Нормана блуждает по грудям Дженни, а сама Дженни уступает всеобъемлющему напору Норманова тела, скупым поцелуям его непомерного рта. Со звуком выстрела отлетает от платья пуговица. Дженни, с беспомощным выражением на лице, оказывается на полу под Норманом.

Мы с Рейчел выходим.

Еще минимум полчаса после того, как мы с Рейчел закончили заниматься любовью, сверху слышится бычье дыхание Нормана и кукареканье Дженни. Затем тишина.

– Боже, – с уважением сказал я.

– Еще бы – это впервые за месяц.

– Правда?

– Она так сказала.

– А, ну да. Вы же девчонки. Я все время забываю. Конечно, она тебе рассказывала. Полагаю, она сказала тебе, из-за чего?

– Как бы не так. Вообще-то, она уже собиралась. Но тут вошел он.

– Но ты догадываешься, кто из них «зачинщик»?

– Не особо. Но скорее он.

– Похоже на то. Ну и дела. Извини, у меня затекла рука.

– Так лучше?

– Ага.

Мы еще раз занялись любовью. В конце концов, ей уже было двадцать. Я заполучил свою Взрослую Женщину.

Одна хорошая вещь касательно первой недели.

Я познал удовольствие от чистоты (Рейчел мылась по меньшей мере дважды в день, так что мне тоже приходилось мыться хотя бы раз), и даже не столько от чистоты, сколько от самого желания иметь чистую одежду и опрятную комнату. Я понял, что уже привык любить свой бардак; не знаю, было ли это попыткой выразить в символической форме мой внутренний беспорядок. Так или иначе, я проводил немало времени в постели и обнаружил, что неплохо отдыхаю с этой коричневатой штуковиной подле меня. Превосходное состояние ее тела, похоже, передавалось и мне, и благодаря передышке, которую даровала мне моя грудь (потребовавшая до сих пор лишь один полуночный поход в уборную), я получил некоторое представление о том, что значит обладать организмом, которому можно без боязни смотреть в глаза.

Две не столь хорошие вещи, которые (честно признаюсь) меня в то время не слишком взволновали.

Никакой искренности. Я думал, что, переспав с Рейчел и приложив такие усилия к завоеванию ее благосклонности, я смогу подвалить к ней и сказать: «Ну ладно. Ты молодец, но ты поверхностна и примитивна, и твое жеманство не знает границ, а твоя личность – не многим больше, чем совокупность детских притязаний, очаровательных, но абсолютно пустых, лишенных субстанции.Например: ты не хотела обманывать Дефореста насчет Блейка, однако же ты обманула свою мать насчет Нянюшки. Пускай так было надо. Но подвигло ли это тебя к пересмотру моральных ценностей? Можешь не отвечать. Жизнь, дорогая Рейчел, гораздо в большей степени эмпирическая или даже тактическаяштука, чем ты, возможно, готова признать.