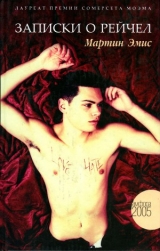

Текст книги "Записки о Рейчел"

Автор книги: Мартин Эмис

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)

Полночь: совершеннолетие

Итак, мне девятнадцать, и я сам не всегда понимаю, что делаю; ворую мысли из книжек, отражаюсь в чужих глазах, не обгоняю на улице стариков и калек, боясь огорчить их своей резвостью, люблю наблюдать детей и животных за игрой, но буду не прочь посмотреть, как избивают нищего или как машина переедет маленькую девочку, ведь все это – опыт; не люблю сам себя, но высмеиваю людей, менее умных и красивых, чем я. Но в этом ведь нет ничего особенного?

Теперь я складываю «Записки о Рейчел» в аккуратную стопку. Стрелки будильника образуют неумолимо сужающуюся асимметричную букву V. Через семь минут они соединятся.

Конечно, проснувшись на следующее утро, я был словно в бреду. (Я до сих пор еще, сорок часов спустя, до конца не отошел; на мой взгляд, изнеможение – самый дешевый и доступный наркотик из тех, что есть на рынке.)

Рейчел, которая обычно тут же просыпалась, стоило мне только пошевелиться, проспала всю мою шумную возню с одеждой и бумагами для собеседования. В три ночи, за пять часов до этого, я пообещал, что попрощаюсь, прежде чем уйти. Но, похоже, тут не было большого смысла.

Внезапно я решил, что вместо этого лучше возьму с собой «Записки о Рейчел».

Норман сидел на кухне один, всецело захваченный волшебством газетных страниц. Джен, очевидно, отвергла всякую мысль о причастности к моему завтраку.

– Когда твой поезд?

– В девять ноль пять.

(Моя фамилия располагалась посередине алфавита, так что я счел, что мне незачем быть там раньше десяти тридцати.)

– Куча времени, – сказал Норман.

В молчании мы выпили чая с хлебом-с-мас– лом – кофе был завтраком для пидоров, а тосты – для леваков. У меня ныли зубы, а язык, казалось, зарос волосами.

Без двадцати девять:

– Ну, двинули. В этом костюме ты выглядишь полным мудаком. Где ты его взял? На армейской распродаже? Вот, держи, тебе письмо. Из-за границы.

«Лотус-кортина» Нормана с ревом понеслась вверх по улице, его синий шерстяной пиджак болтался сзади на крючке над окном. В машине пахло бензином, новой пластмассой, прозрачными нейлоновыми рубашками и застоявшимся старческим потом. Я взглянул на конверт и засунул его в карман. Коко.

– Готов?

Пять секунд пробуксовки на месте, и мы катапультировались с горы.

– Дженни устала? – провизжал я, когда на повороте нас протащило юзом на всех четырех колесах.

– Да. – Он сбросил скорость с восьмидесяти километров в час до нуля на светофоре. – Ей сейчас не стоит рано вставать.

При первом же намеке на желтый свет Норман рванулся вперед, шныряя между машинами, как слаломист.

– И сколько еще осталось?

– Конец мая.

– Ты рад?

Он пожал плечами, со скрежетом воткнул вторую передачу, надавил сигнал (который исполнял первые четыре ноты из «Неге Comes the Bride») и пронесся, едва не задев грузовик слева от нас, в результате чего какой-то пешеход смиренно упал на колени.

Снова светофор.

– Почему ты сомневался насчет ребенка? – Норман яростно газовал и бормотал угрозы в адрес водителя молоковоза, стоящего рядом. – Не хотел себя связывать или что?

Дорога освободилась, и нас с силой вдавило в сиденья.

– Тебе приходилось, тебе приходилось трахать бабу, которая рожала?

– Нет

Он не услышал и повернулся ко мне с раскрытым ртом. Я помотал головой.

– А мне… – он вильнул, втиснулся между такси и почтовым микроавтобусом и вошел в поворот, оторвав два колеса от земли, – а мне, блядь.

приходилось. И это совсем не пустяк. Не чувствуешь, что вообще куда-то засунул.

Норман, завизжав тормозами так, что запахло паленой резиной, остановился перед зеброй, позволил фигуристой блондинке прошествовать через дорогу и снова бросил машину вперед, сорвав пуговицы с пальто и расплющив носки ботинок у двух таиландских старичков.

– Это как размахивать флагом в открытом космосе. – Снова светофор. Я хотел спросить Нормана, не читал ли он Суинберна, но он продолжил: – И их кишки тоже болтаются и шлепают друг о друга. Но Джен будет в порядке после одного, а может, и двух. А ведь я говорил ей, что она может кого-нибудь усыновить, но – хуй там – бабы любят рожать! Их пизды, – он выключил обогреватель ударом кулака, – превращаются в кашу. Сиськи, – мы рванули со светофора, – воняют прокисшим молоком И свисают. Плоские как блин.

– Правда?

– Ха! Кошмарные сиськи. Но я подумал: хуй с ним. Джен в порядке. Крепкая баба.И я не так уж и часто с ней теперь трахаюсь. Высажу тебя здесь. Когда ты вернешься?

– Не знаю, – сказал я, и в моем голосе прозвучало удивление. – Может, к вечеру. Скажи Рейчел, что к вечеру. Спасибо, что подвез.

Дверная ручка выскочила из моей руки, едва ее не вывихнув. Норман, нависнув над рулем, неуклонно набирал скорость, а тем временем похожая на шахматную доску компания монашек вытекала впереди на проезжую часть.

Весь час, что я ехал в поезде, подшивка материалов к собеседованию пролежала на моих коленях, и я ни разу в нее не заглянул. Меня трясло так, что соседи, наверное, думали, что я придуриваюсь, и мне дважды пришлось бегать в туалет, реагируя на внезапные внутренние позывы. Неужели это могло быть для Нормана единственной причиной? Я, бывало, представлял себе нечто подобное, но лишь как некую теоретическую возможность для особо извращенных умов; мне и в кошмаре не могло привидеться, что я столкнусь с этим в реальной жизни.А Норман – такой сильный, уверенный в себе и свободный. Или, может, все мы такие же эмоциональные монстры? Было ли странным, что Норман не желал всю оставшуюся жизнь мочить свой конец в остывающем пироге из потрохов? Представьте себя на его месте.

Роясь в карманах в поисках носового платка, я наткнулся на письмо от Коко. Я с трудом вспомнил, кто это такая. Так или иначе, она извинялась за то, что ввела меня в заблуждение, сославшись на страну Несбыландию; это было выражение, которым Коко с подружками пользовались для приблизительного обозначения сферы человеческих фантазий или желаний; на самом же деле такого места не существовало. Что касается другого моего вопроса (смогу ли я ее трахнуть, когда она будет в Англии): «…Я не вполне уверена, что буду готова…» В качестве ответа я начерно набросал прозаический парафраз «Его робкой возлюбленной» Марвелла: «Если бы у нас было все время мира, твоя приличествующая скромность была бы вполне приемлема. Мы бы могли не торопясь все обдумать» etc., etc. Обычно подобные упражнения меня одновременно успокаивали и взбадривали. Но на этот раз не случилось ни того ни другого.

Я бродил по поезду взад и вперед, шатаясь в такт раскачивающимся вагонам: распотрошенные газеты, таящие инфекцию пирожки и несгибаемые сандвичи, одноразовые стаканчики с сероватым чаем, чумазые дети в сопровождении женщин, которых можно было принять за футболистов на пенсии, одинокие мужчины с постными лицами.

Я постучался и вошел в кабинет доктора Чарльза Ноуда. Я вовсе не был обнаженным, и адамово яблоко едва не выпрыгивало у меня изо рта. Если верить доске объявлений у входа, собеседование началось десять минут назад; сверкающий, неуместно нарядный привратник (к которому я попеременно обращался то «сэр», то «ваша светлость», как янки) лично сопроводил меня до нужной лестницы и объяснил, как найти кабинет. Я вошел, выкрикивая извинения.

Друг напротив друга, перед незажженным электрокамином, сидела парочка хиппи. Один из них, вероятно доктор, помахал мне рукой и, не поднимая глаз, сказал:

– Комната напротив. Пять минут.

В комнате напротив сидел еще один хиппи.

– Привет, – сказал я. – Что здесь происходит? Ты следующий?

– Как твоя фамилия?

– Хайвэй.

– Все верно. Я за тобой.

– Доктор Ноуд – это тот, у которого волосы подлиннее?

Он покивал, глядя прямо перед собой.

– Говорят, он клевый парень. Может быть, самый клевый в Оксфорде. На сегодняшний день. – Он снова начал кивать. – Семинары по Берриме– ну. Снодграссу, Секстону. Чуваки вроде этих.

– Боже! О чем ты будешь ему рассказывать?

Он сжал кулак и покрутил им в воздухе, словно лениво угрожая кому-то.

– Если бы он дал мне рассказать о Роберте Дункане… Или, может, о Хехте…

Кто были все эти поди? Я не учил ни экстремистов, ни ливерпульцев.

Когда я расстегнул четыре верхние пуговицы на рубашке, снял галстук и повязал его вокруг лба, надел пиджак наизнанку (подкладка, слава богу, местами была порвана) и засунул брюки в ботинки, хиппи спросил:

– Эй, ты чего это делаешь?

– Что-то жарковато, – сказал я.

– Дану?

– Скажи-ка лучше, сколько ему лет. Не знаешь?

– Двадцать пять. Шесть. Он очень активный.

– Активный?

– Касательно реформ.

– Что это значит? – Позволить девушкам находиться в мужском общежитии до полуночи вместо одиннадцати тридцати? Подавать завтрак на десять минут позже? – Какого рода реформы? Политические?

– Ага. Именно что политические.

– О черт.

Дверь открылась.

– Хайвэй? – Второй хиппи сигналил бородой.

Я подскочил к нему.

– Это я.

– Ты следующий.

– Ну, как там было? – прошептал я.

Гэтти, так его должны были звать, остановился на ступеньках.

– Думаю, неплохо. Не бойся, он довольно дружелюбен. Просто лапа.

– О чем вы с ним говорили?

– О русских неосимволистах.

Доктор Ноуд сидел теперь на жестком подоконнике в дальнем углу комнаты, и декабрьский сквознячок шевелил беспорядочные завитки его волос.

– Вас не смутит свежий воздух? – спросил он без тени какого-либо прононса; его произношение было похоже на мое собственное.

– Отнюдь. Не возражаете, если я к тому же сниму пиджак?

– Отнюдь.

Я видел свои экзаменационные листы, лежащие у него на коленях. Они были сплошь исчирканы красным.

– Садитесь, – сказал он.

На пол. Нет, слишком откровенно – это будет уже перебор. Из дивана, двух кресел и табуретки я выбрал табуретку. Ведь Ноуд, продолжавший просматривать мою работу (впрочем, без излишней многозначительности) был в одежде городских партизан: неоднородно окрашенный в защитные цвета (зеленый и хаки) брезентовый костюм; солдатские ботинки свиной кожи; берет. Лицо и прическа Иисуса. Чтобы не стучать зубами, я тихонько мычал мелодию «Интернационала».

– Мистер Хайвэй… вы любите литературу?

Та-ак. Что за странный вопрос? Спроси еще:

«Какие книги вы прочли в последнее время?» или: «1Јакие у вас проблемы?»

Я улыбнулся.

– Что за странный вопрос?

– Прошу прощения? – Он взглянул на меня. – Но если я правильно понял вашу работу…

Меня бросило в пот. Я достал носовой платок.

Ноуд заговорил.

– Например. Отвечая на вопрос по литературе, вы жалуетесь, что Йетс и Элиот… «в свои поздние периоды предпочитали холодные достоверные факты, которые могли бы работать только за пределами нашего беспорядочного мира. Они расчетливо апеллируют к вымышленной концепции бесконечности…» etc., etc. Это, затем, позволяет вам написать роскошно звучащую строчку о «мнимой бесчеловечности» обольщения машинистки в «Бесплодной Земле» [18]18

Поэма Т. Элиота.

[Закрыть]– этой мыслью вы обязаны В. В. Кларку – и эта «бесчеловечность», непонятно с какой стати, внезапно оказывается «слишком безнравственной». Опять же, в вопросе по критицизму вы высмеиваете Лоренсовскую «неправдоподобную сексуальную мощь», используя статью Мидлтона Марри о «Влюбленных женщинах», также забыв на него сослаться. А уже в следующей строчке вы нападаете на его «упрощенческое приравнивание искусства и жизни».

Он вздохнул.

– Когда вы пишете о Блейке, вы не долго думая пересказываете строчки из «Грозного образа» про «автономные вербальные конструкции, которые неизбежно оторваны от жизни», тогда как в вашем эссе вы восторгаетесь «настойчивостью… с которой Блейк развивает и облагораживает наши эмоции, обходя стороной бутафорию и мишуру». Кстати, вы пробовали когда-нибудь обходить стороной мишуру? Или, если уж на то пошло, кого-нибудь настойчиво облагораживать?

Донн вначале оказывается молодцом благодаря своему «эмоциональному мужеству» и тому, как он «протягивает свои эмоции сквозь саму ткань стиха», а затем он уже вовсе не молодец, поскольку вы обнаруживаете… и что же вы обнаруживаете? – а, вот: «Нарочитое вознесение словесной игры над истинным чувством, подгонка своих эмоций под стихотворный размер». Так чему же верить? Честное слово, я не стал бы придираться, но эти высказывания взяты из одного и того же абзаца и относятся к одной и той же строфе.

Я не стану продолжать… У литературы есть своя собственная жизнь, понимаете? Непозволительно использовать ее так… безжалостно, в своих личных интересах. Или, может быть, я несправедлив?

В дверь постучали.

– Одну минуту, – отозвался он.

Я смачно харкнул в носовой платок и принялся изучать его содержимое. Ноуд встал, и я поднялся вслед за ним.

– Это и впрямь настолько?.. – я пожал плечами и уставился в пол.

Он протянул мне мои экзаменационные листы.

– Не хотите ли взять с собой? Я тут разобрал одно из ваших наиболее картинных эссе, возможно, вам интересно будет это прочесть. Сможете взглянуть на свою работу новыми глазами, посмотрите, с чем вы не согласны.

Я затряс головой.

– Ладно. Теперь. Я хочу, чтобы в последующие девять или десять месяцев вы заставили свою мысль хорошенько поработать – в любом случае, я намерен вас взять; если не я, то кто-нибудь другой все равно вас возьмет, и будет только хуже. Прекратите читать критиков и, ради всего святого, прекратите читать всю эту структуралистскую муру. Просто читайте стихи и старайтесь понять, нравятся ли они вам и почему. Ладно? Авось, остальное придет позже. Через несколько дней получите письмо. Попросите Лея зайти.

Очертания Оксфорда манили фальшивой безмятежностью в виде золотых камней на фоне ярко-голубого неба, от чего я, конечно же, отказался. Интересно, почему этот город считал себя столь неотразимым? Не задирай голову и твердо стой на ногах, и я не знаю, кто тогда сможет не заметить уродливую, обыкновенную, механичную, беспорядочную уличную жизнь магазинов, химчисток и банков. Как только ты перестаешь следовать глазами за архитектурными контурами, все становится таким же, как везде. Но Оксфорд думает иначе; в жизни не видел места, столь занятого собой. И ни один прохожий даже не взглянул на меня, когда я шел к вокзалу.

Проходя по Джордж-стрит, я остановился, поставил сумку на землю и поправил галстук. Затем я сделал то, что, как мне кажется, намеревался сделать с самого начала. Я свернул на Глостершир-Грин и спросил, когда будет ближайший автобус в деревню. Ближайший был через пятнадцать минут. Я почувствовал голод – такой, какого никогда еще не испытывал, – поэтому зашел в кафетерий и взял какую-то жидкую бодягу и омлет из ленточных червей (или омлет с беконом, как гласило меню). Затем я поехал домой.

Мать со своим младшим сыном топтались в коридоре возле задней двери. Она чистила Валентину ботинки, а он тем временем обеими руками ковырял в носу, отдавая дань справедливости каждой из ноздрей. Они поприветствовали меня, как если бы я выходил в магазин и теперь вернулся.

– Привет, – сказал я. – Я был на собеседовании – и меня приняли!.. Я поступил. В Оксфорд.

Похоже, на Валентина мои слова не произвели особого впечатления, тем более что он как раз пытался извлечь из носа особо замысловатую козявку. Но мать сказала:

– Это весьма неплохо, так ведь? – Да.

– Твой отец – Валентин, дорогуша, не надоэтого делать – будет доволен.

– Когда он приедет?

– Около шести, так он сказал. Гм. Чарльз, с обедом у нас не очень, поскольку, я боюсь, что…

– Не беспокойся, я сам о себе позабочусь.

Наверху я сел писать Письмо Рейчел. Три часа работы, и я закончил чистовой вариант. Передо мной лежит экземпляр, сделанный под копирку. Он гласит:

Моя драгоценная Рейчел, Я не знаю, как кому-либо когда-либо удавалось написать подобное письмо – любой, кому удавалось, просто трус, дерьмо и бесчестный человек, так что я могу лишь минимизировать все три качества, если буду искренен, насколько это возможно. Несколько недель назад у меня появилось чувство, что то, что я чувствовал по отношению к тебе, меняется. Я не был уверен, что это было за чувство, но оно не проходило и не сменялось ничем другим. Я не знаю, как и почему это происходит; я знаю, что, когда это происходит, – это самое печальное на свете.

Но изменился я сам, а не ты. Так что позволь мне надеяться, что ты (кале и я) чувствуешь, что это того стоило, или что позже окажется, что это того стоило, и позволь молить тебя о прощении. Ты – самое важное, что когда-либо со мной случалось. Ч.

Эти повторяющиеся «чувство» и «чувствовать», а также «меняться», «сменяться» и «изменяться» рождали приятное ощущение спонтанности. «Я сам» смотрелось несколько самодовольно; возможно, просто «я» было бы убедительнее и… скромнее. Но, насколько мне известно, Рейчел – не слишком привередливый читатель.

Чтобы избавиться от помарок, я переписал письмо еще раз. Ответ Коко придется оставить как есть.

Когда я был уже на пути к выходу, зазвонил телефон. Я знал, что звонят мне. Не желая пачкать конверты, я оставил их на столе в гостиной.

– Ну и как было?

– Мм? А, нормально. Меня приняли.

– Голос у тебя не слишком довольный.

– Да нет, на самом деле я рад.

– Почему ты не вернулся домой?

– Сам не знаю. Чувствую себя каким-то разбитым.

– И когда ты приедешь?

Я стиснул зубы.

– Не знаю точно. Я чувствую себя как-то… немного… странно.

Рейчел втянула воздух.

– Чарльз, что это значит?

– Прости. Собеседование было каким-то мучительным. Каким-то не таким, как я ожидал.

– Но тебя приняли?

– Ну да. Ты разговаривала со своей матерью?

– Да, она звонила сегодня утром, чуть ли не извинялась. Арчи заедет за мной вечером. Думаю, мне лучше вернуться. Как ты считаешь?

– Да, конечно. Это самое правильное. Слушай, прости, что я такой офигевший. Ни о чем не беспокойся. Скорее всего, я вернусь завтра. А если нет, то позвоню. Ладно? Я люблю тебя. Пока.

Я почти ничего не чувствовал, шагая по дороге в сторону деревни; я с уважением глядел на сельскую природу, однако мне не удалось заметить торжественного сочувствия в ее безмолвии или упрека в ее молчании. Обычно эта дорога прокручивала передо мной километры отснятых кадров моего прошлого: десятилетний мальчик с ясными глазами, бегущий на автобус в Оксфорд; сальный половозрелый подросток, вышедший побродить в дурном настроении или подрочить где– нибудь в лесочке; гоноша, премило читающий Теннисона летним вечерком, или пытающийся подстрелить птицу из маломощного ржавого ружья, или за оградой смолящий бычки с Джеффри, а затем харкающий в канаву. Но сейчас я просто вышагивал по дороге, и моего детства нигде не было видно.

Когда мистер Бладдерби узнал счастливые новости, он поставил мне выпивку, и я минут двадцать болтал с ним и его женой, а письма жгли мне карман. У хозяина лопнуло еще несколько кровеносных сосудов, миссис Бладдерби лишилась матери, двух передних зубов и трети своих волос, но все же я был удивлен тем, как мало они изменились. Казалось, прошли годы с тех пор, как я был здесь последний раз. Нет, не годы. Дни? Нет, и не дни. Казалось, меня не было здесь три месяца.

После захода на почту, когда я возвращался домой, ощущение опустошенности начало проходить. Так что, завидев меня, некоторые деревья принимались пожимать друг другу руки, а ветер шикал на меня, когда я, весь в слезах, подходил к дому.

Письмо Моему Отцу – какой это все-таки замечательный документ! Внятный и в то же время изысканный, настойчивый, но без ворчливости, конкретный, но не сухой, изящный? – да, напыщенный? – нет. Ах, если бы только всезнайка доктор Ноуд мог это прочесть! Единственный вопрос: что же мне делать с этим письмом?

Старый плут на самом деле приехал только во вторник, этим утром. На всякий случай я захватил Письмо с собой, когда пошел проведать его в кабинете.

– Я был на собеседовании. Я поступил.

Похоже, отец и вправду обрадовался. Он подошел и похлопал меня по плечу. Впервые за долгие годы мы касались друг друга. Я вспыхнул.

– Жаль, что еще рано для выпивки, – сказал он.

– Да. Дело в том – но это, в общем, не так уж важно… – я хотел спросить, возьмут ли меня на другой факультет. Я знаю, что этот лучше, но мне не слишком понравился преподаватель, который проводил собеседование. У него масса дурацких идей. И он говорит «авось».

– Авось? Но…

– Нет, он употребляет слово «авось». Меня-то однозначно приняли.

Он улыбнулся – так же, как; улыбался на лестнице у Нормана, здесь – в проходе возле уборной, и сотни раз прежде: моим настроениям, моим мнениям, запискам с объяснением, почему я не могу прийти на урок физкультуры, которые я приносил ему на подпись, любому проявлению моей эксцентричности. Теперь мне было все равно.

– Так, – произнес отец. – Он дает тебе стипендию?

Я сказал, что не уверен.

– Если да, то это может значить, что тебя хотят принять на другом факультете, и он хочет взять тебя прежде, чем это сделают они. – Отец засмеялся, так что я решил, что мне тоже будет уместно засмеяться.

– Он сказал только, что если он меня не возьмет, то возьмет кто-нибудь другой.

– Значит, возможно, он намерен дать тебе стипендию, и в этом случае я позвоню сэру Герберту, и посмотрим, что он посоветует. Да?

– Да. Отлично.

Воцарилось молчание, но оно не было напряженным.

– Отец, только не подумай, что я снова пытаюсь наезжать – я спрашиваю вовсе не из недовольства, – но что, как ты думаешь, будет с тобой и с матерью? Я не провоцирую – просто хочу знать. Я осознаю, что был… но думаю, что теперь смогу понять тебя лучше.

Отец сел и жестом предложил мне последовать его примеру. Он скрестил свои коротенькие ножки и сложил пальцы в замок; он выглядел настороженным, как если бы пытался оценить, насколько я искренен. Затем, откинув голову, Гордон Хайвэй сказал:

– Я полагаю, что останусь с твоей матерью по меньшей мере до тех пор, пока Валентин не станет взрослым, а возможно… возможно и дольше. Вполне вероятно, что мы не расстанемся никогда.

– Вы не думаете о разводе?

– Не сейчас. Как ты знаешь, это крайне дорогое и… хлопотное предприятие, к которому не прибегают без веских причин. А брак – это всегда компромисс, и я уверен, что теперь ты и сам это понимаешь. Это касается любых долгосрочных отношений – а каждый просто обязан рассматривать брак в долгосрочной перспективе. Нет, я полагаю, мы с твоей матерью никогда не разведемся. – Он несколько смущенно пожал плечами. – Это экономически нецелесообразно и в моем возрасте, как правило, излишне.

Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется, что одна из самых гадких вещей, не дающих молодому человеку жить спокойно, – это неопределенное давление, которое он испытывает, – давление, вынуждающее его постоянно вести подрывную деятельность, осмеивать увертки взрослых, избегать компромиссов, идти напролом, etc., когда на самом деле он знает, что идеализм более чем бесполезен, и ничего не может с этим поделать. Тинейджер обычно может рассматривать собственное поведение отдельно от поведения других; но у меня уже не оставалось моральных сил.

Да и вообще – завтра мне двадцать. Сделаю аккуратную стрижку, раскатаю отвороты на брюках, куплю шерстяную кофту, новые носки и туфли.

– Понятно, – сказал я. – Да, звучит резонно.

– А как насчет тебя?

– А?

– Как у тебя с твоей юной леди?

Между словами «с» и «твоей» он сделал паузу; однако я все равно был удивлен и даже где-то тронут – не самим вопросом, а тем, что он его вообще задал.

– Все кончилось. Я потерял к ней интерес. По ряду причин.

Он потер свои щеки.

– Да, конечно, когда такое случается – всегда бывает грустно, но постарайся не унывать. Это приходит и уходит. Все – опыт.

– Можешь не объяснять. Конечно, – это опыт. Но почему… – я почувствовал неловкость актера, декламирующего плохо написанный текст, – почему это приходит так долго, и уходит так быстро?

Отец густо рассмеялся.

– Мой дорогой мальчик, если б я знал ответ на этот вопрос, я был бы счастливым человеком. – Он шлепнул себя по ляжкам. – Ну ладно! Я рад, что между нами произошел этот разговор. Он разрядил атмосферу. Увидимся за ужином?

– Возможно. Мне нужно еще кое-что сделать. Написать письма и все такое.

– Конечно.

Мой предпоследний тинейджерский опыт имел место в шесть тридцать вечера, почти пять с половиной часов назад. Я как раз вернулся из па– ба, неся по бутылке вина в каждом кармане, и воевал с входной дверью. Внезапно я услышал звук колес въезжающей на гравий машины. Я оглянулся и увидел фары в конце подъездной аллеи.

Красный «ягуар» подъехал к дому. Темные очки Рейчел глядели прямо на меня. Дефорест был так озабочен тем, чтобы не глядеть прямо на меня, что даже задел бампером одну из каменных ваз у крыльца.

– Привет, – сказал я.

Дефорест решил остаться в машине.

В деловитом молчании я провел Рейчел в свою комнату. Она села на кровать и вытащила из сумочки на коленях сигарету, лишь на мгновение отведя от меня глаза. Я не чувствовал ни страха, ни удивления. Я притворился, что чувствую и то и другое.

– Ты получила мое письмо?

– Да, получила. – Она старалась говорить официальным тоном, как если бы в своем письме я угрожал судебным разбирательством, а она намеревалась разрешить все наши проблемы на месте. – Да, получила, и поэтому приехала сюда, чтобы тебя увидеть. Или ты думаешь, что можешь…

Но она быстро сбилась. Она наклонила голову, придерживая рукой со скомканной салфеткой свои темные очки. Ее очертания словно бы уплывали вдаль.

Теперь я подхожу к корзине для бумаг и достаю оттуда единственный окурок. На нем остатки коричневой помады. Ведомый любопытством естествоиспытателя, я облизываю помаду. Чувствую вкус пепельницы и кидаю окурок обратно. Тем не менее я считаю, что это был весьма чувственный и авантюрный поступок.

Я терпеливо ждал, пока она начнет плакать, чтобы я мог, наконец, выйти из-под прицела этого тяжелого, мучительного взгляда.

– Почему… – Она глотнула. – Почему ты этого хочешь?

Ее нос блестел.

– Не знаю. Но я так решил. Прости.

– И это… – Она сдернула очки, чтобы вытереть глаза. Она плакала. Я приблизился. Рейчел плакала в салфетку, затем мне в плечо, затем снова в салфетку. – Это страшное письмо. – Она содрогнулась.

Я заволновался.

– Что же в нем такого страшного? Оно не должно было быть страшным. Почему?

Она помотала головой.

– Стиль или содержание? Я понимаю, что оно могло показаться немного коротким, даже, может быть, чуть-чуть бесцеремонным. Но это оттого, что мне было очень тяжело его писать.

– Так холодно, – сказала она, как если бы рассказывала о своей поездке в Исландию.

– Ну, возможно, все что угодно могло бы показаться холодным после того, – я кашлянул, – что между нами было.

Осталось три минуты. Я возвращаюсь к корзине для бумаг и отыскиваю там салфетку Рейчел, вымазанную тушью для ресниц, – она завалена грудой платков, пропитанных моими собственными соплями и слезами. Я рассматриваю ее и позволяю бесшумно упасть обратно. Теперь я накрываю ее Письмом Моему Отцу.

– Но, Рейчел. Я думал об этом и понял, что не сумею дать тебе то, чего ты хочешь, и то, что тебе нужно. Не знаю, может, Дефорест сумеет?

Если бы только у него было не такое дурацкое имя!

Рейчел наградила меня яростным взглядом поверх салфетки, и я подумал, что будет лучше, если я тоже заплачу. Но это создаст больше проблем, чем разрешит.

– Что я могу сказать? – спросил я.

Я хотел, чтобы она ушла. Я не мог ничего почувствовать, пока она была здесь. Я хотел, чтобы она ушла и позволила мне спокойно ее оплакать.

Пять минут спустя она ушла. Она ушла, так ничего и не сказав мне обо мне самом, так и не спросив, знаю ли я, в чем мои проблемы, так и не закатив мне скандала. Однако она оставила подарок, и весьма существенный. Аннотированный Блейк.

И это навело меня на мысль, что я ни разу ей ничего не подарил. Так ведь?

С шести пятидесяти до шести пятидесяти пяти я бился в конвульсиях, и из моих глаз сыпались искры: позывы на рвоту без рвоты, рыдания без слез; я думал: я бьюсь в конвульсиях и из моих глаз сыплются искры.

К семи я уже чувствовал себя нормально. Я поразмышлял на тему Оксфорда и начал обдумывать, что напишу для конкурса короткого рассказа.

Сейчас я подхожу к письменному столу и достаю из ящика чистый блокнот. Интересно, что я теперь за человек. Я пишу:

В зеркало на туалетном столике Буфь видела своего идиотского медвежонка и свою идиотскую куклу-уродца, сидящих на кровати и глядящих ей в спину. Она положила письмо обратно в конверт, а конверт положила обратно в ящик стола. Она взглянула вниз на безнадежные, бессмысленные развалы косметики, а затем опять подняла глаза. Она подалась вперед и пальцами прикоснулась к едва заметному бугорку на подбородке. Она улыбнулась. Если это не предменструальный прыщик, подумала она, то что же это?

Я прочитываю абзац с начала до конца. Дважды. Он не слишком убедителен.

Я подхожу к окну и замечаю, что уже больше двенадцати. Я сажусь на стул и заправляю ручку чернилами.