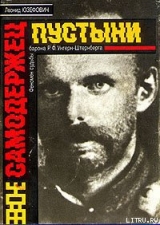

Текст книги "Самодержец пустыни"

Автор книги: Леонид Юзефович

Жанры:

Историческая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Даурский ворон

Взять Читу собственными силами Семёнов так и не сумел. Он принял её из рук чехословацких легионеров Гайды и сибирских добровольцев Анатолия Пепеляева, впоследствии – прославленного «мужицкого генерала». В сентябре 1918 года атаман утвердил свою резиденцию в лучшей читинской гостинице «Селект», а Унгерн обосновался в Даурии. Он получил её от Семёнова на правах феодального владения: казармы стали его замком, гарнизон – дружиной, жители пристанционного посёлка – крепостными, которых он опекал, казнил и жаловал.

Два пункта на географической карте, прочно связанные с жизнью Унгерна, странно созвучны его фамилии – Урга и Даурия. Здесь почти сразу после победы он приступил к формированию своей Азиатской дивизии, основу которой составили бурятские и монгольские всадники. На первых порах её называли Туземным корпусом, Инородческим корпусом, Дикой дивизией, но Унгерн с его паназиатскими идеями хотел, видимо, подчеркнуть их в самом названии. Сколько сабель насчитывалось в дивизии, определить затруднительно. Колчаковские агенты доносили в Омск, что она «вообще не поддаётся учёту». Не менее сложно разобраться в её структуре, которая была разной в разное время. Поначалу один полк составили харачины Фушенги, другой набрали из казаков – русских и бурят, но за те два года, что Унгерн провёл в Даурии, всё неоднократно менялось. Управление строилось по принципу двойного командования: русские офицеры дублировали и контролировали туземных начальников. На штабных должностях и в артиллерии служили преимущественно русские. Вскоре при дивизии была создана военная школа для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов. Заведовал ею есаул Баев. Как и заместитель Унгерна, Шадрин, он владел монгольским языком не хуже, чем родным.

Ничьей власти над собой барон не признавал. Когда из Читы к нему прибыла комиссия для расследования произведённых реквизиций и потребовала каких-то отчётов, Унгерн вежливо предостерёг ревизоров: «Господа, вы рискуете наткнуться на штыки Дикой дивизии!» В Даурии он сидел полным князем и считал себя вправе облагать данью проходившие мимо поезда.

Средства, отпускаемые из Читы на содержание дивизии, были ничтожны, и главным способом получения крупных сумм для Унгерна стали реквизиции на железной дороге. Интендант барона, генерал Казачихин, позднее арестованный в Харбине и отданный под суд, оправдывался: «Ведь одевать, вооружать, снаряжать и кормить тысячи людей и лошадей, это при современной дороговизне чего-нибудь да стоит! Источником была только реквизиция. Ею долги платили и покупали на неё…» Самым удобным местом для такого рода промысла была пограничная Маньчжурия с её постами военного и таможенного контроля. Реквизированные товары тайно переправлялись в Харбин, где продавались через спекулянтов-перекупщиков, часто по заниженной цене. Вокруг этого кормилась целая орда русских и китайских дельцов. Иногда кого-нибудь из них привозили на расправу в Даурию, затем всё опять шло по-прежнему. Казачихин жаловался: «Моё положение было какое? Не сделать – барон расстреляет, сделать – атаман может отдать приказ и расстрелять». Унгерн, однако, был ближе и страшнее. Повинуясь его распоряжениям, Казачихин присылал в Даурию и вырученные деньги, и натуру: муку, сало, рис, ячмень и овёс для лошадей, табак, папиросы, спички, партии обуви и чая. То Унгерну требовались электротехнические принадлежности и латунь для патронных гильз, то парный экипаж, то горчица, то вдруг почему-то кокосовые орехи. При этом сам он был абсолютно бескорыстен, чего нельзя сказать о его помощниках. Тот же Казачихин, например, между делом купил себе дом в Харбине.

Даурия представляла собой совершенно особый замкнутый мир со своими мастерскими, швальнями, электростанцией, водокачкой, лазаретом и, разумеется, тюрьмой. Посёлок был окружён сопками. На одну из них, господствующую, где постоянно выставлялся караул, Унгерн приказал вкатить товарный вагон и устроить в нём караульное помещение. С неимоверным трудом его втащили на вершину сопки, провели туда телефон для связи со штабом, поставили печь, сколотили лежанки. Этот вагон виден был издалека и долго изумлял приезжавших в Китай беженцев из числа тех, кто ничего не слыхал о причудах барона.

Ещё десять лет назад, в те времена, когда Унгерн, юный хорунжий, служил здесь в Аргунском полку, в Даурии начали строить новые казармы. Это были мрачные, с элементами модной тогда псевдоготики, большей частью двухэтажные здания из красного неоштукатуренного кирпича с массивной кладкой стен, достигавших полутораметровой толщины, со сводчатыми коридорами и глубокими, на песчаную почву рассчитанными фундаментами. В военном городке имелись конюшни, орудийные парки, тир и манеж. Начали возводить и каменную церковь. К революции строительство почти закончили, но освятить церковь не успели, и Унгерн в конце концов приспособил её под артиллерийский склад[17]17

В октябре 1920 года белые, отступая из Даурии, взорвали находившиеся в церкви снаряды. Рассказывали, что разнесённое по Аргуни эхо взрыва слышно было за 200 вёрст.

[Закрыть].

Всякого рода условностями он всегда пренебрегал, в том числе и канцелярскими. Бумажные процедуры в его штабе были упрощены до предела. Когда кто-нибудь из подчинённых просил у барона письменное подтверждение полученного приказа – «бумагу», Унгерн с насмешкой отвечал: «Вам нужна бумага? Хорошо, я велю вам послать целую десть». Время от времени всю вообще штабную документацию он отправлял в печь как «тормозящую живое дело». На нестроевых должностях в Азиатской дивизии – от начальника штаба до последнего писаря – люди сменялись как в калейдоскопе. «Долго сидеть, – говорил Унгерн, – надоедает писать».

При этом он был прекрасным организатором, причём вмешивался в такие вопросы, которые, казалось бы, никак не входили в его компетенцию. Узнав, например, что в Чите собираются печатать собственные бумажные деньги, Унгерн вместо этого предложил чеканить монеты из вольфрама с местных рудников, пытался выписать из Японии машины для чеканки и даже со свойственной ему страстью к эмблематике (позднее он лично придумывал эмблемы для своих отрядов) продумал, как, будут выглядеть эти монеты.

Всю осень 1918 года в Чите праздновали победу, продолжались бесконечные банкеты и кутежи. Непременное участие в них принимал сам Семёнов со своей любовницей – «атаманшей Машкой». Под этим именем она была известна всему Дальнему Востоку. Фамилии, похоже, никто не знал. Не то бывшая шансонетка, не то питерская цыганка, она была опытной авантюристкой. Агенты колчаковской контрразведки не без юмора доносили в Омск, что «Машка», всеми способами пытаясь привлечь к себе симпатии офицеров, даже платит за них карточные долги. Эта женщина пользовалась большим влиянием на Семёнова, её боялись и перед ней заискивали, но Унгерна она, видимо, числила в своих врагах. Надо думать, не случайно подаренную ему Семёновым белую кобылу барон назвал Машкой[18]18

Впрочем, эта тёзка атаманской любовницы верой и правдой служила Унгерну вплоть до того момента, как он попал в плен.

[Закрыть]. К тому времени как семёновская «атаманша» начала входить в силу, Унгерн уже сделался абсолютным трезвенником. Атмосфера, царившая в Чите, его раздражала, он считал, что там всё «катится по наклонной плоскости». В одном из писем Унгерн сравнил атаманских пассий с «евнухами», которые обладали той же властью при дворе турецких султанов.

В самой Даурии обстановка была более деловая, но и зловещая. Телесные наказания стали нормой, даже за дисциплинарный проступок виновного могли забить до полусмерти. Если в Эстляндии XVIII века помещик, давший своему крепостному свыше тридцати палок, подлежал суду, то теперь всё измерялось иными масштабами. Били так, что у человека отваливались куски мяса. Экзекуционная команда состояла главным образом из китайцев, и берёзовые палки именовались «бамбуками». При порке ими граница между жизнью и смертью пролегала где-то на рубеже двухсот ударов.

Восток был рядом, и выражение «китайские казни» стало в Забайкалье отнюдь не метафорическим. Один из семёновских контрразведчиков рассказывал, что в Маньчжурском отряде практиковался, например, следующий метод допроса: арестованного привязывали к столу, затем на голый живот выпускали живую крысу, сверху накрывали её печным чугуном и лупили палкой по днищу до тех пор, пока обезумевшее от грохота животное не вгрызалось человеку во внутренности. Как и Джордж Оруэлл, в романе «» доведший эту пытку до чудовищного совершенства, семёновские следователи позаимствовали её из арсенала китайских палачей. Недаром и в ЧК на такого рода должностях тоже часто оказывались китайцы.

Эти методы применялись, разумеется, к врагам, хотя и своим тоже приходилось несладко. Но в первое время пребывания Унгерна в Даурии смертные приговоры чинам дивизии были ещё редки. Даже дезертиры порой отделывались поркой.

Далеко не сразу, как писал есаул Макеев, барон из «человека кристальной честности, боготворимого подчинёнными», превратился в «маньяка», а лишь «постепенно поддавшись стихийным порывам жестокой борьбы с красными». Так, во всяком случае, это выглядело в глазах близких ему людей.

Унгерн называл себя сторонником палочной дисциплины – «как Николай Первый и Фридрих Великий», хотя ни русский император, ни прусский король и помыслить бы не могли о том, чтобы пороть своих офицеров, причём с вовсе не обязательным после этого разжалованием в рядовые. Но и офицеры были таковы, что порка не воспринималась ими как смертельное унижение, после которого остаётся пустить себе пулю в лоб. Старые представления о чести рухнули, в отрезанной от всего мира Даурии сам Унгерн стал мерой добра и зла, и он же являлся гарантом хоть какого-то порядка среди всеобщей продажности и озверения. Этот порядок Унгерн поддерживал по-своему: мог утопить в реке офицера, при переправе подмочившего запасы муки, или заставить интенданта съесть всю пробу недоброкачественного сена.

В дивизии Унгерн был непререкаемым авторитетом. Одновременно его боялись до дрожи, до приступов немоты. Рассказывали, будто офицеры в немалых чинах прятались под телеги, чтобы в пьяном виде не попасться ему на глаза. Большинство своих вынужденных русских соратников он презирал, но к солдатам относился хорошо и даже заслужил у них прозвище «дедушка». Те, кто воевал с ним на Юго-Западном фронте, помнили, что ещё тогда Унгерн избегал офицерского общества, спал прямо на полу вместе с казаками своей сотни и ел с ними из одного котла. Впрочем, по-настоящему интимными были только его отношения с монголами и бурятами. Об этом писали многие, в том числе эстляндец Александр Грайнер, посетивший Даурию как корреспондент одной американской газеты.

Даже будучи наслышан об эксцентричности барона, Грайнер был поражён его позой и костюмом:

«Передо мной предстала странная картина. Прямо на письменном столе сидел человек с длинными рыжеватыми усами и маленькой острой бородкой, с шёлковой монгольской шапочкой на голове и в национальном монгольском платье. На плечах у него были золотые эполеты русского генерала с буквами А. С., что означало „Атаман Семёнов“[19]19

Чин генерал-майора Унгерн получил от Семёнова в ноябре 1918 года.

[Закрыть]. Оригинальная внешность барона озадачила меня, что не ускользнуло от его внимания. Он повернулся ко мне и сказал, смеясь: «Мой костюм показался вам необычным? В нём нет ничего удивительного. Большая часть моих всадников – буряты и монголы, им нравится, что я ношу их одежду. Я сам очень высоко ценю монгольский народ и на протяжении нескольких лет имел возможность убедиться в честности и преданности этих людей». В дальнейшем разговоре Унгерн постоянно возвращался к той же теме. «Барон, – вспоминает Грайнер, – показал большие познания в области монгольских нравов и обычаев, их религии. Признаться, меня удивило, что он, оказывается, религиозен, ведь я разговаривал с ним как с человеком, который не боится ни Бога, ни дьявола».

Все одиннадцать забайкальских «застенков смерти» напоминали пыточные избы времён Ивана Грозного, но среди них даурская тюрьма пользовалась особенно зловещей славой. Это, по-видимому, объясняется тем, что сюда свозили не столько пленных партизан, сколько провинившихся «своих» и вообще всех подозрительных. Много было людей и вовсе случайных, ставших жертвами беспощадной войны, которую Унгерн время от времени объявлял спекуляции, пьянству и проституции. Когда Семёнов однажды заточил в монастырь каких-то изменивших мужьям офицерских жён, это был акт пропагандистский, демонстрирующий мнимую патриархальность его власти, но Унгерн вполне искренне мог ощущать себя бичом Божиим, испепеляющим скверну. Ужас порождало возведённое в ранг закона чудовищное несоответствие между степенью вины и мерой наказания. По свидетельству очевидцев, стены камер даурской гауптвахты были испещрены надписями, чей общий смысл сводился к следующему: не знаем, за что нас губят.

Унгерн и гордился своей беспощадностью, и вместе с тем испытывал болезненную потребность оправдать её, пускался в пространные объяснения, никак не спровоцированные собеседниками. На эту тему он порой заговаривал даже с малознакомыми людьми. Того же Грайнера барон видел впервые в жизни, но в разговоре с ним, без всякой логической связи с предшествующим монологом о монголах, вдруг сказал: «Я не знаю пощады, и пусть ваши газеты пишут обо мне что угодно. Я плюю на это! Я твёрдо знаю, какие могут быть последствия при обращении к снисходительности и добродушию в отношении диких орд русских безбожников…» А через два с половиной года, разъезжая с Оссендовским на автомобиле по ночной Урге, Унгерн так же внезапно начал говорить ему: «Некоторые из моих единомышленников не любят меня за строгость и даже, может быть, жестокость, не понимая того, что мы боремся не с политической партией, а с сектой разрушителей всей современной культуры. Разве итальянцы не казнят членов „Чёрной руки“? Разве американцы не убивают электричеством анархистов-бомбометателей? Почему же мне не может быть позволено освободить мир от тех, кто убивает душу народа? Мне – немцу, потомку крестоносцев и рыцарей. Против убийц я знаю только одно средство – смерть!»

Здесь Унгерн лукавит: «единомышленники» обвиняли его в жестокости не к врагам, а к своим же соратникам и к тем, кого он в силу разных причин считал «вредным элементом». Программу тотального истребления всех потенциально опасных лиц Унгерн так в полной мере и не осуществил, лишь декларировал её перед походом из Урги на север, но первые очистительные эксперименты начал проводить уже в Даурии. На роль первого помощника в этом деле удобнее было взять чужака, и начальником гауптвахты он сделал бывшего военнопленного, австрийского полководца Лауренца (солдаты перекрестили его в Дауренца).

Современники Унгерна, говоря о нём, не в последнюю очередь задавались вопросом, что же всё-таки было изначально в этом человеке: клиническая картина психики или доведённый до кровавого абсурда политический максимализм? Но едва ли одно можно тут отделить от другого, а все вместе – от времени, как писал харбинский литератор Альфред Хейдок, «великого беззакония», когда «безумие бродило в головах и порождало дикие поступки, когда ожесточение носилось в воздухе и пьянило души».

В 1920 году некий доктор Репейников, прибывший в Читу с запада, на публичной лекции говорил о том, что в Европейской России врачи констатируют новую, совершенно оригинальную современную психическую болезнь – жажду убийств. «Это не садизм, – рассказывал лектор, – не помешательство, не стремление новыми преступлениями заглушить укоры совести. Единственное лекарство для таких больных – либо самоубийство, либо убийство не меньше трёх раз в неделю. Страдающий подобной болезнью лишён сна, теряет аппетит, все мускулы его ослаблены, и он делается не способен ни к мускульному труду, ни к полному бездействию»[20]20

Но Репейников рассказал и о другой, типичной для времени и для русского национального духа, форме психического расстройства – «помешательстве на желании искупить преступления, совершённые другими людьми». Вообще, в эти годы колоссально выросло число душевнобольных; лечебницы в городах переполнены. Тогда же в психиатрической больнице в Чите лежала знамени-тая женщина-офицер Мария Бочкарёва, чьё имя носил когда-то женский «батальон смерти». За храбрость и ранения она имела Георгиевский крест всех четырех степеней, золотое оружие и серебряную шашку, подаренную ей генералом Корниловым. Позднее, оказавшись в Омске, Бочкарёва пыталась организовать женские части в армии Колчака. Но Гражданская война мало походила на Германскую, а на Отечественную 1812 года – и того меньше. На этой сцене за роль кавалерист-девицы несчастной женщине пришлось расплачиваться безумием.

[Закрыть].

Не делая никаких касающихся Унгерна выводов из этой полушарлатанской, может быть, лекции заезжего доктора, зарабатывающего себе таким образом на кусок хлеба, стоит поставить рядом свидетельство того же Хейдока: «Горе тем, кто сидит на гауптвахте, потому что барону сжало сердце, и он готов на всё, лишь бы отпустило. Он обязательно заедет на гауптвахту и произведёт короткий и правый суд».

Жестокость Унгерна была связана с его маниакальной подозрительностью. «Я никому не могу верить, – жаловался он Оссендовскому, – нет больше честных людей! Все имена фальшивы, звания – присвоены, документы – подделаны…» Это обычно для параноика – мыслить себя единственным настоящим человеком среди оборотней, по отношению к которым ничто не может считаться преступлением. На тот же самый диагноз указывают и неистощимая энергия Унгерна, его постоянная бурная деятельность, перемежаемая приступами апатии, предприимчивость в сочетании с мрачным фатализмом, дикие припадки ярости при всегдашней молчаливости и замкнутости, его фанатизм, нетерпимость, отсутствие интереса к женщинам, наконец, манера речи – быстрой, возбуждённой, если разговор касался близких ему тем, с повторением одних и тех же слов, и одновременно бессвязной, «перескакивающей с предмета на предмет», как писал один из собеседников барона. Но корректнее всё же говорить не о паранойе в медицинском смысле, а о параноическом складе личности, характерном для тиранов разных времён и народов. Не случайно «сумасшедшим бароном»Унгерна стали называть лишь после его смерти. Он занимал крупные посты, с ним считались и в Чите, и в Харбине, и в среде высшей китайской администрации северных провинций. Японцы тоже, судя по всему, не сомневались в его нормальности, как, впрочем, и большевики. Видимо, понадобилась временная дистанция, чтобы увидеть в нём признаки безумия, замечаемые и раньше, но на фоне ирреальной действительности тех лет казавшиеся незначительным отклонением от нормы. Инфернальная фигура барона вызывала почти суеверный ужас, притуплявший естественное чувство границы между человеком просто неуравновешенным и душевнобольным. К тому же сама атмосфера таинственности, окружавшая Даурию, мешала пристальнее вглядеться в её хозяина.

Посторонние здесь появлялись редко, но от железнодорожников, солдат и местных жителей было известно, что в Даурии тела расстрелянных не закапывают и не сжигают, а бросают в лесу на съедение волкам. Ходили слухи, будто иногда на растерзание хищникам оставляют и живых, предварительно связав их по рукам и ногам. «С наступлением темноты, – вспоминал служивший в Даурии полковник Ольгерд Олич[21]21

Возможно, это псевдоним Льва Вольфовича, одного из ближайших сподвижников Унгерна, единственного еврея в его окружении.

[Закрыть], – кругом на сопках только и слышен был жуткий вой волков и одичавших псов. Волки были настолько наглы, что в дни, когда не было расстрелов, а значит, и пищи для них, они забегали в черту казарм».

Тот же мемуарист рассказывает, что Унгерн любил абсолютно один, без спутников и без конвоя, «для отдыха» вечерами ездить верхом по окружавшим военный городок сопкам, где всюду валялись черепа, скелеты и гниющие части обглоданных волками тел». Причём у этих его одиноких прогулок было подобие цели: где-то здесь, в лесу, обитал филин, чьё «всегдашнее местопребывание» барон хорошо знал и обязательно проезжал возле. Однажды вечером, то ли не услышав привычного уханья, то ли ещё по какой-то причине Унгерн решил, что его любимец болен. Встревожившись, он прискакал в посёлок, вызвал дивизионного ветеринара и велел ему немедленно отправляться в сопки, «найти филина и лечить его».

Если даже такой случай и вправду был, тут заметно отношение к Унгерну как существу демоническому – ночью, в окружении воющих волков он скачет по лесным полянам, усеянным человеческими костями, и беседует с филином, птицей колдунов и магов. Это, впрочем, сугубо интеллигентская мифология. После казни Унгерна харбинская публика с особенным интересом читала и рассказывала подобные истории о нём. Его отвратительная жестокость была известна всем, но теперь многие предпочитали осмыслить её иначе. Трагическая попытка Унгерна в одиночку бросить вызов большевикам на границах Монголии сделала его героем. В эмигрантской среде на севере Китая возникла традиция, в которой безумие барона не отрицалось, но облагораживалось: патология трактовалась как демонизм, в мрачных и тем не менее романтических тонах.

История с филином была, в частности, очень популярна; харбинский поэт Арсений Несмелов положил её в основу своей «Баллады о Даурском бароне». Правда, филина, символ мудрости, он заменил вороном, птицей более откровенно связанной со смертью и Роком. Дерево, где находится его дупло, превращается в сатанинский алтарь, расстрелы – в жертвоприношения. Этот ворон у Несмелова становится олицетворением ночной стороны души Унгерна и в то же время символом его нечеловеческого одиночества. Узнав о его гибели, барон, «содрогаясь от гнева и боли», кричит: «Он был моим другом в кровавой неволе, другого найти я уже не смогу!» В финале баллады оживший ворон сидит на плече Унгерна, который, тоже восстав из мёртвых, исполинским призраком на чёрном коне проносится в горячих песчаных вихрях над пустыней Гоби. Адской свиты, как положено в классических сюжетах такого рода, при нём нет, барон скачет один, павшие в боях или им же самим казнённые сподвижники и соратники – это лишь челядь, безгласный инструмент его дикой воли, не способный воскреснуть сам по себе и не воскрешённый Унгерном. Его единственный верный спутник, единственная родная душа на этом и на том свете – даурский филин-ворон, кормившийся телами его жертв.