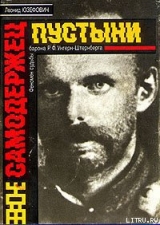

Текст книги "Самодержец пустыни"

Автор книги: Леонид Юзефович

Жанры:

Историческая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Но не меньше волновали его и азиатские чудеса иного рода. В Ревеле, разговаривая с кузеном Эрнстом о ситуации в Монголии и на Дальнем Востоке, Унгерн сказал: «Отношения там складывались таким образом, что при удаче и определённой ловкости можно было стать императором Китая»[13]13

Эрнст Унгерн-Штернберг должен был вспомнить этот разговор, узнав, что в 1919 году в Харбине его кузен женился на маньчжурской принцессе императорской крови.

[Закрыть]. Разумеется, он имел в виду стремительные карьеры китайских генералов, чьи звёзды внезапно восходили на дымном, озаряемом кровавыми отблесками гражданской смуты политическом небосклоне бывшей Срединной Империи, ныне Китайской республики. Но в этой фразе сквозит и очевидное сожаление об упущенных возможностях, какая-то глубоко личная окраска; иначе собеседник её и не запомнил, и не повторил бы спустя два десятилетия в беседе с человеком, пишущим биографию Унгерна. Это не просто наблюдение. Конечно же, Унгерн не примерял на себя роль богдыхана. Скорее он мысленно подыскивал человека, способного занять опустевший престол Циней, а такой человек вновь, как во времена Чингисхана и Хубилая, мог появиться в монгольских степях. Повстанцы во Внутренней Монголии требовали восстановить в правах свергнутую маньчжурскую династию, под тем же спекулятивно-легитимистским лозунгом выступало и правительство Богдо-гэгена. Для Унгерна Монголия всегда была родиной великих завоевателей. Может быть, он втайне льстил себе мыслью, что при его активном содействии тот же Джа-лама, сделав ставку на изгнанных Циней, мог бы с большим успехом разыграть выпавшую ему счастливую карту. Во всяком случае Китай прочно входит в сознание Унгерна как рай для отважных авантюристов, как чудесный мир, где в разрушенных структурах власти путь к её вершинам сказочно короток. Но при всём его честолюбии Унгерну важно было и другое. Когда смута охватит и Россию, он по-прежнему будет смотреть на Восток. Под конец жизни план реставрации Циней, чтобы мощью возрождённой империи воздействовать на Россию и Европу, станет его навязчивой идеей. Умрёт он в твёрдом убеждении, что «спасение мира должно произойти из Китая».

Старый друг Унгерна, барон Альфред Мирбах, женатый на его сводной сестре, писал о нём, ссылаясь на слова жены: «Только люди, лично знавшие Романа, могут объективно оценить его поступки. Одно можно сказать: он не как все…»

Если здесь ещё легко заподозрить преувеличение, вызванное родственными чувствами, то другое схожее свидетельство принадлежит человеку постороннему – русскому поселенцу в Монголии, участнику нескольких исследовательских экспедиций Ивану Кряжеву. Он помнил Унгерна по жизни в Кобдо в 1913 году и рассказывал: «Барон вёл себя так отчуждённо и с такими странностями, что офицерское общество хотело даже исключить его из своего состава, но не смогли найти за ним фактов, маравших честь мундира». И далее: «Унгерн жил в Кобдо совершенно на особицу, ни с кем не водился, всегда пребывал в одиночестве. А вдруг ни с того ни с сего, в иную пору и ночью, соберёт казаков и через весь город с гиканьем мчится с ними куда-то в степь – волков гонять, что ли. Толком не поймёшь. Потом вернётся, запрётся у себя и сидит один, как сыч. Но, оборони Бог, не пил, всегда был трезвый. Не любил разговаривать, всё больше молчал…»

Видимо, в это время Унгерн уже не пьёт. Последующие обвинения в пьянстве, скорее всего, связаны с тем, что окружающие просто не умели иначе объяснить, каким образом аристократические манеры, французская речь, замкнутость, высокомерная обособленность внезапно оборачиваются приступами бешенства, вспышками отчаянной удали или немотивированной жестокости. Это приписывали, естественно, влиянию алкоголя. Привычка Унгерна к одиночеству питала такие слухи. Общество казачьих офицеров, стать членом которого он так стремился в юности, его разочаровало. В Ревеле он водил несравненно более интересные знакомства – был, например, в дружеских отношениях с адмиралом Зальцем.

Кряжев завершает свой рассказ об Унгерне очень точным и выразительным наблюдением: «В нём будто бы чего-то не хватало…» Ошибки тут нет: не ему чего-то не хватало, а именно «в нём». Эта странная пустота в душе, никакими социальными причинами, как и обстоятельствами биографии, не объяснимая, выдавала себя в глазах. Бурдуков говорит о «выцветших, застывших глазах маньяка». Другой мемуарист описывает их как «бледные», третий вспоминает о «водянистых, голубовато-серых, с ничего не говорящим выражением, каких-то безразличных». На немногих сохранившихся фотографиях Унгерна тоже заметна в его взгляде некая стёртость, глаза кажутся не холодными, а скорее белёсыми. Видимо, у него плохо были развиты окологлазные мышцы, чья игра способна придать человеческому взгляду бесконечное множество тончайших оттенков. Этот физиологический дефект связан обычно с недоразвитием эмоциональной сферы. Не случайно Унгерн почти не имел друзей и равнодушно, а то и неприязненно относился к женщинам. Его контакты с людьми были односторонними, в ответном отклике он не нуждался. Как пишет человек, не однажды с ним встречавшийся, в разговоре Унгерн «совершенно не заботился о производимом впечатлении, в нём не замечалось и тени какого-либо позёрства». Но и это вызывающее уважение свойство характера обусловлено, в сущности, той же исходной причиной – эмоциональной блёклостью, отсутствием потребности в чисто человеческих связях. Унгерн никогда не корректировал своё поведение реакцией собеседника, она его попросту не интересовала. Отсюда же и его неряшливость, которую отмечали многие – нестриженые усы и волосы, грязный костюм. Комнаты, где он жил, напоминали конюшню. Его аскетизм в быту общеизвестен. Ему было всё равно, что есть и на чём спать. Спал он, подложив под голову седло – в буквальном смысле. Причём и тут не было позы. Такой аскетизм – тоже форма разрыва с миром и с людьми и возможен лишь при условии контакта с иной реальностью. Применительно к Унгерну корректнее будет говорить не о религиозности – по-настоящему религиозным человеком он не был – а именно о мистицизме, окрашенном в политические тона. Не исключено, что он страдал галлюцинациями. Его тяга к оккультизму – всякого рода предсказаниям, гаданиям, знамениям – порождена сознаваемым, но чувственно не переживаемым одиночеством, постоянным болезненным желанием нащупать точку опоры за пределами видимого мира. Ему требовалось потустороннее подтверждение истинности созданной им идеологической схемы. Её цельность и внутренняя непротиворечивость достигалась игнорированием сигналов обратной связи на человеческом уровне. Бедность эмоциональной сферы позволяла не реагировать на такие сигналы, считать их не заслуживающими внимания, не имеющими ценности. И нет смысла противопоставлять чудовищную жестокость Унгерна его бескорыстию, идеализму или отсутствию позёрства, как то делали некоторые заинтересованные современники, старательно сортируя достоинства и пороки этого человека, раскладывая их на разные чаши весов, чтобы установить точное соотношение в нём добра и зла. Одно здесь вытекает из другого, ибо и то и другое связано с определяющим моментом психологии параноика вообще, а параноика у власти – особенно: с представлением о собственной исключительности как объективном факте. Человек параноического склада рассматривает себя как единственно живого, существующего в окружении фантомов, по отношению к которым позволено всё, поскольку они есть лишь эманация неких сил и начал, а не такие же люди, как он сам. Этот тип личности характерен не столько для тиранов патриархального, толка, пусть даже самых кровавых, сколько для творцов тотальных утопий. Унгерн – не исключение. Система, которую он пытался воплотить в жизнь, была именно утопической, хотя и построенной на принципах, прямо противоположных идеологии его врагов.

О психической патологии свидетельствует и безумная энергия Унгерна, какой часто обладают люди с навязчивыми идеями. Эта энергия, порой превосходящая, кажется, меру человеческих возможностей, тем более изумляла в сочетании с астеническим сложением барона. Все описывают его практически одинаково: высокого роста, сухой, тонкий, держится очень прямо. Короткое туловище на длинных «кавалерийских» ногах, маленькая голова. Волосы светлые, с рыжеватым оттенком, не слишком густые. Правильный нос, плотно сжатые губы под довольно большими усами. Лицо «ординарное, с сильно выраженным тевтонизмом остзейского типа, но отнюдь не прусского» (в то время подобные этнофизиогномические тонкости ещё в порядке вещей). Склонный к напыщенности Оссендовский говорит о лице, «похожем на византийскую икону». Никогда не видавший Унгерна иначе как на фотографиях эмигрантский журналист может прибавить, что такие лица, «дышащие свирепостью и дикой волей», были у викингов, «рубившихся на кровавых тризнах». Спокойный наблюдатель снижает этот нордический образ: «Походная жизнь и привычка повелевать, жизнь в условиях узковоенной среды, всё это наложило на него отпечаток солдатчины, хотя и не очень заметный».

Очищение и кара

В сентябре 1921 года, уже не на допросе, а на судебном заседании Унгерна спросили: «Ваш родственник, кажется, проходил по делу Мясоедова?»[14]14

Полковник Генерального штаба Мясоедов был обвинён в шпионаже в пользу Германии и повешен.

[Закрыть] Вопрос явно рассчитан на публику и находящихся в зале газетных корреспондентов. Спрашивающий сам всё знает и готов уличить подсудимого, если ответ будет отрицательным. Унгерн равнодушно соглашается: «Да, дальний». Для него это не имело значения. Но тот, кто задал ему этот вопрос, как бы между делом стремился подчеркнуть, что пленному барону изначально, кровно, так сказать, чужды государственные интересы России, раз он действовал заодно с японцами. Намёк достаточно грубый, учитывая, что большевики сами были связаны с кайзеровской разведкой, однако имеющий смысл, поскольку преступление одного из членов семьи Унгерн считал основанием для казни родственников. Впрочем, в ответ он мог бы напомнить членам трибунала о другом представителе фамилии Унгерн-Штернбергов – своём двоюродном брате Фридрихе, который после разгрома армии Самсонова под Сольдау в Восточной Пруссии сам бросился на вражеские пулемёты, не желая пережить поражение и гибель товарищей. Для большинства прибалтийских дворян родиной была пусть не Россия, но Российская Империя, и в 1914 году они пошли на войну точно так же, как если бы им предстояло воевать не с немцами, а с французами, англичанами или китайцами.

Мобилизация застала Унгерна в Ревеле, где всё было как везде. Известие о начале войны, которой мало кто хотел, которая «у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнула из неловких рук» (С. Цвейг), обернулось неожиданным взрывом энтузиазма. Отнюдь не казённое воодушевление охватило Париж, Петербург, Лондон, Берлин и Вену. Даже те интеллигенты, кто очень скоро увидят в войне только вселенский кошмар и повальное безумие, вынуждены признать, вспоминая её первые дни, что в порыве масс было нечто величественное. Реакция оказалась чрезвычайно схожей по обе стороны готовых разверзнуться фронтов, и в ней парадоксальным образом ещё раз проявилось единство Европы перед лицом общей исторической судьбы. Эта война, как ни одна до неё, породила надежды на грядущее обновление мира. Надежды были у всех разные, но Унгерн, видимо, подобно Томасу Манну, призывавшему войну как «очищение и кару», надеялся, что в стальном вихре исчезнет лицемерная буржуазная культура Запада, что сила положит конец власти капитала, материализма и избирательной урны. Кроме того, он просто хотел воевать, и неважно с кем: с Японией, Китаем, Германией или со страной, которую называл своей родиной – Австрией.

Он, вероятно, не читал Константина Леонтьева – «русского Ницше», хотя так же, как Леонтьев идеализировал войну-стихию в противоположность современной цивилизации параграфа и расчёта и мог бы повторить его признание: «Я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой войны». Но самого певца Заратустры он скорее всего читал или, по крайней мере, знал из вторых рук, как любой мало-мальски образованный человек тех лет. Некоторые его высказывания кажутся прямыми цитатами из Ницше. Если тот считал ханжеством думать, будто лишь благая цель оправдывает войну, если для него «жизнь есть результат войны, общество – орудие войны» и «отказаться от войны, значит отказаться от жизни в большом масштабе», то Унгерн на одном из допросов заявил: «Это только теперь, за последние тридцать лет выдумали, чтобы непременно воевать за какую-то идею». Монголы же вызывали его симпатию, в частности потому, что «у них психология совсем другая, чем у белых, у них высоко стоит верность, война; солдат, это почётная вещь, и им нравится сражение». А своё недоверие к русским Унгерн мотивировал тем, что они «из всех народов самые антимилитаристские» и их «заставить воевать может только то, что некуда деваться, кушать надо».

В том восторге, с каким Унгерн встретил начало войны, патриотические чувства играли третьестепенную роль. Зато примешивались, очевидно, соображения сугубо житейские. Война грянула в тот момент, когда он окончательно оказался не у дел, и разом сняла все проблемы. Отставной сотник, тридцатилетний неудачник без денег, без семьи, без профессии, с неопределёнными планами на будущее, он должен был страдать от неудовлетворённого честолюбия и сознания стремительно уходящей молодости. Война открыла перед ним новые перспективы.

Сразу после объявления мобилизации Унгерн вместе со своим кузеном Фридрихом поступил в один из полков несчастной 2-й армии Самсонова. Оба они, говоря языком военных документов, «проделали» трагический августовский поход в Восточную Пруссию, но Фридрих погиб под Сольдау, а Унгерн был только ранен. Окружения и плена ему удалось избежать.

Его послужной список за это время не сохранился. Известно лишь, что с 1915 года он командовал сотней в 1-м Нерчинском полку и вновь, как в Даурии, носил на мундире жёлтые цвета забайкальского казачества. Полк входил в 10-ю Уссурийскую дивизию, которая позднее воевала на Юго-Западном фронте. Начальником дивизии был генерал Крымов, а полковым командиром Унгерна – полковник Врангель. Они знали друг друга ещё по Забайкалью, да и в Эстляндии наверняка имели общих знакомых, но никаких отношений, кроме служебных, между ними не было. Уже в эмиграции, вспоминая Унгерна и отмечая его храбрость, Врангель отзывался о нём без симпатии, скорее даже с неприязнью, хотя и отдавал должное оригинальности этого странного, непредсказуемого и неприятного человека. Он, в частности, называл его «типичным партизаном», который всем – от поведения до костюма – выделялся из офицерской среды.

Когда мало кому известный белый генерал семёновского производства превратился в диктатора Монголии, в его предшествующей жизни начали искать истоки этой сказочной карьеры. Легенд ходило множество. Кто-то, например, пустил слух, будто Унгерн командовал личным конвоем Николая II. Его повышали в чинах, назначали на должности, о которых он тогда и мечтать не смел, делали полным георгиевским кавалером и т. д. На самом деле Унгерн имел один Георгиевский крест и орден Святой Анны 3-й степени. Выше командира сотни он так и не поднялся.

Отчаянная храбрость Унгерна общеизвестна, но и тут не обходилось без преувеличений. Якобы каждый офицер, приезжавший с Юго-Западного фронта, знал и рассказывал о его подвигах. Он будто бы неделями пропадал в тылу у австрийцев, корректировал огонь русской артиллерии, сидя на дереве прямо над неприятельскими окопами. Будто бы командир полка, заслышав его голос, прятался под стол, заранее будучи уверен, что барон опять предложит какую-нибудь сумасшедшую авантюру. Мемуарист, знакомый с кем-то из ревельских родственников Унгерна, вспоминал: «Его письма родным с фронта напоминали песни трубадура Бертрана де Борна, они дышали беззаветной удалью, опьянением опасности. Он любил войну, как другие любят карты, вино и женщин».

Но бои на Юго-Западном фронте мало напоминали битву в Ронсевальском ущелье или под стенами Иерусалима, где один из предков Унгерна сражался рядом с Ричардом Львиное Сердце. Чтобы любить не войну вообще, а именно эту войну, надо было обладать извращённым чувством жизни, если не ненавистью к ней. Если человек в возрасте за тридцать способен забыть обо всём и наслаждаться только «опьянением опасности», это уже вопрос не идеологии, а скорее физиологии. Происхождением, воспитанием или чтением Ницше храбрость Унгерна объяснить нельзя. В ней есть что-то патологическое. Недаром рассказывали, что в атаку барон часто скакал, как пьяный или как лунатик, с застывшими глазами и качаясь в седле. Люди такого сорта невыносимы в нормальной жизни, незаменимы на войне, но опасны даже там. Поэтому едва ли случайно, что за три года, проведённые на передовой, Унгерн, будучи опытным, отважным и не столь уж молодым офицером, имея четыре ранения, получил всего одно повышение в чине: из сотника стал есаулом.

Его карьера завершилась внезапно и, пожалуй, закономерно. В начале 1917 года он с фронта был делегирован в Петроград, на слёт георгиевских кавалеров, но поездка закончилась в Тарнополе. Здесь Унгерн, пьяный, избил комендантского адъютанта, не предоставившего ему квартиры, и был арестован. «Я выбил несколько зубов одному наглому прапорщику», – рассказывал он позднее своему кузену Эрнсту. Предстоящий суд грозил ему тремя годами крепости. По словам того же Эрнста Унгерн-Штернберга, от суда его спас Врангель, который «употребил всё своё влияние на то, чтобы Роман так легко отделался». Но сам Унгерн утверждал, что сидел в тюрьме и на свободу вышел только осенью 1917 года. Во всяком случае, он был отчислен «в резерв чинов» и, видимо, уехал в Ревель, где оказался точно в таком же положении, как три года назад после возвращения из Монголии – без денег и без каких бы то ни было планов на дальнейшую жизнь.

Человек из Куранджи

В годы Гражданской войны в Забайкалье два имени всегда произносились рядом – Семёнов и Унгерн. Их обычно называли без фамилии, просто «атаман» и «барон». Все знали, что этих двоих связывают давние приятельские отношения. Познакомились они или ещё в Монголии, или на фронте: оба служили в одном полку. Семёнов поначалу тоже командовал сотней, а затем занял должность полкового адъютанта.

Григорий Михайлович Семёнов на пять лет младше Унгерна. Он родился 13(25) сентября 1890 года в забайкальской станице Дурулгуевской, точнее в одном из её караулов – Куранжинском, расположенном на правом берегу Онона. Его отец, Михаил Петрович, был местный уроженец, казак с сильной примесью бурятской или монгольской крови, а мать, Евдокия Марковна, в девичестве Нижегородцева, происходила, видимо, из старообрядческой семьи.

Основным источником богатства караульских казаков был скот. В семёновских табунах ходило до полутораста лошадей, овечьи гурты насчитывали три сотни голов. Пастухами были буряты. На зимние пастбища они угоняли стада в Монголию, и хозяева часто ездили туда проведывать свой скот. Отсюда любопытная закономерность: чем богаче был казак, тем с большим уважением относился он к кочевникам, знал их язык, обычаи, имел представление о буддизме. Объединённые принадлежностью к казачьему сословию, буряты и русские в пограничных с Монголией районах нередко роднились между собой. В караульских станицах люди со смешанной кровью составляли большинство. Напротив, крестьяне, особенно переселившиеся в Забайкалье после столыпинской реформы, кочевников презирали, а их образ жизни считали разновидностью безделья.

В Куранже, где большая часть жителей была неграмотна, Семёнов-старший считался образованным человеком. Его домашняя библиотека хранилась в семи ящиках, причём среди этих книг имелись сочинения по буддизму и по истории Монголии. Сам будущий атаман, как и вся отцовская родня, с детства свободно говорил по-монгольски и по-бурятски. Мальчиком он много читал и даже будто бы в четырнадцать лет уговорил отца выписать какую-то газету, став таким образом первым в Куранже подписчиком. Однако в Читинскую гимназию ему почему-то поступить не удалось, он окончил двухклассное училище в Могойтуе, затем сидел дома, помогая отцу управляться со стадами. В лубочно-пропагандистских биографиях атамана говорится, что в это время он увлёкся археологией и палеонтологией. За звучными терминами стоит вот что: Семёнов нашёл в окрестностях Куранжи какие-то древние кости («кости мамонта»), каменный топор и «посуду из морских раковин величиной с тарелку». Как раз тогда по распоряжению наказного атамана в станицах собирали всевозможные раритеты для войскового музея в Чите, куда Семёнов и отдал («пожертвовал») свои находки.

Во время Гражданской войны житийный жанр процветал при редакциях газет равно белых и красных, при отделах политических и осведомительных, но среди жизнеописаний вождей в обоих лагерях биографии Семёнова отличаются одной особенностью: в них подробно рассказывается о детстве героя, причём в агиографическом ключе («В Могойтуе он буквально поражал свою родню по матери усидчивостью и трудолюбием…»). Кроме того, упор неизменно делался на его простоту, народность, чувствительность, что должно было разрушить представления о нём как о властолюбце и беспринципном вассале Токио. В том же стиле описывается и выбор им военной карьеры: «Сдача Порт-Артура страшно тяжело отозвалась на его впечатлительной натуре, тут же он решил сделаться офицером».

В 1908 году Семёнов поступает в Оренбургское казачье юнкерское училище и через три года выходит хорунжим в Верхнеудинский полк. Почти сразу он попал в Монголию, служил там в военно-топографической команде, объездил всю страну и даже якобы прославился тем, что установил «мировой рекорд скорости верховой езды на морозе», проехав однажды 350 вёрст за 26 часов при температуре 45 градусов ниже нуля по Реомюру (при пользовании подменными лошадьми на уртонах это результат хороший, но не фантастический). В начале 1914 года, не поладив с полковым командиром, Семёнов перевёлся в Нерчинский полк, стоявший на станции Гродеково под Владивостоком. Здесь он, видимо, осознал, что его знание Монголии (в биографиях атамана отмечается «глубокое изучение им буддизма») может ускорить карьеру административную или дипломатическую, но в казачьем полку абсолютно бесполезно. Семёнов решил выйти в отставку и поступить во владивостокский Институт восточных языков. Война помешала осуществить этот замысел.

Среднего роста, с кривыми ногами номада, необъятной грудью и громадной, рано полысевшей головой, Семёнов обладал редкой физической силой. Прекрасный наездник, он при своей массивности был быстр, ловок, хищно-лёгок в движениях. Не случайно после окончания училища его послали преподавать в бригадную гимнастическо-фехтовальную школу. Позднее официозные семёновские газеты писали, будто прежде всего богатырская сила и рыцарское умение владеть холодным оружием и привлекли к атаману благосклонное внимание японцев, увидевших в нём самурая по телу и духу.

Его личная храбрость вне сомнений. Вдобавок ему сопутствовала удача: за всю войну он ни разу не был ранен. В ноябре 1914 года, когда прусские уланы захватили знамя Нерчинского полка, Семёнову, который с несколькими казаками возвращался из разведки, посчастливилось натолкнуться на группу этих улан и отбить у них полковой штандарт. За это он был награждён Георгиевским крестом. В первые месяцы войны награды сыпались густо: через три недели, отличившись вновь, Семёнов получил Георгиевское оружие. Зато последующие три года его пребывания на фронте орденами не отмечены. Сам он рассказывал, что за совершенныйим подвиг при обороне какого-то ущелья в Карпатах награду получил начальник дивизии, генерал Крымов, из-за чего они и поссорились. Будто бы не вытерпев несправедливости, он подал рапорт о переводе в другую часть. Так это или не так, трудно судить, но в 1916 году Унгерн остался служить под командой Крымова и Врангеля, а Семёнов перешёл в 3-й Верхнеудинский полк, воевал на Кавказе, затем в составе дивизии Левандовского совершил поход в персидский Курдистан.

В забайкальских казачьих полках Левандовского было много бурят, и спустя десять лет евразиец Никитин, бывший офицер, участник этого похода, увидел в нём проявление таинственных «ритмов Евразии». Если газеты сравнивали его с походом Александра Македонского, то Никитин подобное сопоставление считает «мелодекламацией нашего лжеевропеизма». Он настаивает на иной аналогии: «Кампания в Персии должна вызвать в памяти не македонские фаланги, а всадников Хулагу, тогда великого монгольского хана…» Теперь русская армия двинулась в эти края по воле Великого Белого царя – Цаган-Хагана, т. е. Николая II, но за шестьсот с лишним лет мало что изменилось. Так же медленно тянется под знойным персидским солнцем конная колонна, так же на развилке дорог направляет её выставленный головным дозором «маяк» «плосколицый скуластый казачина-бурят» со своей винтовкой (единственное существенное отличие), с пикой и «всяким добром, притороченным к седлу». Он – вылитый воин Хулагу: «Зорко глядят раскосо поставленные глаза, стоит не шелохнётся большеголовый, широкогрудый, мохнатый и злой конёк его». Немногим разнится от него и русский казак на такой же низкорослой лошадке. Он разве что шире в плечах, выше ростом, и ноги ниже свисают под лошадиным брюхом: «Так и кажется иной раз, что конёк его о шести ногах».

Никитин вспоминает:

«Эти освоители евразийских пространств, эти „пари“, как они сами меж собой перекликаются („паря“), поражали меня своей способностью быть у себя в самых глухих углах Центрального Курдистана. В этих гиблых местах наши читинцы, аргунцы, нерчинцы и др. рысили на мохнатых коньках своих, как у себя дома, ходили дозорами, разведывали, языка добывали, и всё это проделывали, так сказать, в терминах своей забайкальской географии: ущелья оставались у них и здесь „падями“, курдские сакли – „фанзами“, курды – „манзами“, просо – „чумизой“, а кукуруза – „гаоляном“. Все плоды земные для наших „парей“ были безразлично „ягодой“, будь то виноград, инжир или дыня…»

Никитину кажется, что эта удивительно естественная приспособляемость типична лишь для обитателей евразийских просторов, что она есть «свойство духа, как бы сжимающего громадные пространства через их уподобление».

Доказывая, что Россия представляет собой особый мир, отличный и от Востока, и от Запада, парижские и пражские евразийцы вспоминали Святослава, половцев, Чингисхана, монгольское иго, но в их построениях почему – то никак не фигурировали два современника, чьи биографии словно бы нарочно складывались так, чтобы наглядно подтвердить правоту евразийства – Семёнов и Унгерн. Между тем Чингисхан, Хубилай и Хулагу для этих двоих были не безличными элементами геополитической концепции, а реалиями того исторического времени и тех мест, где жили и действовали они сами. В Монголии время имело иную плотность, нежели в Европе. Нынешний Богдо-гэген был восьмым перерождением индийского подвижника Даранаты, жившего почти три столетия назад, Амурсана мог явиться в образе Джа-ламы с маузером на боку, а печальная тенденция русской истории к цикличности, которая после революции стала более чем очевидна, порождала у одних надежды, у других – опасения, что и в России время может сгуститься до монгольского варианта. Когда Семёнов, а за ним Унгерн рассчитывали, пусть в разных масштабах, возродить империю Чингисхана, их планы отчасти зиждились на той же, подмеченной Никитиным у забайкальских казаков, способности «сжимать громадные пространства через их уподобление». Только в данном случае речь шла о пространствах не географических, а исторических, разделённых столетиями, а не вёрстами. Семёнову эта способность досталась от степных предков, Унгерн же получил её как побочный продукт своей биографии, характера и антизападного мировоззрения. Отсюда ненатуральность, избыточность, свойственная утопиям истеричность даже тех его замыслов, которые для Семёнова были естественны и потому казались вполне осуществимыми.

В мае 1917 года, по возвращении из Персии находясь на Румынском фронте, будущий атаман делает первый шаг на пути, вскоре приведшем его к неограниченной власти над всем Забайкальем: он пишет докладную записку на имя Керенского, тогда военного министра, и отправляет её не по команде, как положено, а с едущим в Петроград однополчанином. В этой записке Семёнов предлагал сформировать у себя на родине отдельный конный монголо-бурятский полк и привести его на фронт якобы с целью «пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело». Так дело выглядит в трактовке придворного атаманского историографа. На самом деле побуждения Семёнова были несравненно прагматичнее. Он, видимо, хотел переждать в тылу смутное время развала армии, а затем, если ситуация изменится к лучшему, прибыть на фронт во главе лично им сформированной и лично ему преданной боевой единицы. Она могла бы стать надёжным фундаментом быстрой военной карьеры.

Саму идею Семёнов, скорее всего, почерпнул из газет, оригинальна лишь точка её приложения – Монголия. После Февральской революции национальные батальоны, полки и даже дивизии возникали как грибы – украинские, кавказские, латышские и т. д., создавались и экстраординарные добровольческие части, не имевшие аналогий в прежней армейской системе. В условиях повального дезертирства Временное Правительство надеялось заткнуть ими бреши на фронте. Появляются немногочисленные, маломощные, но широко рекламируемые отряды под грозными наименованиями – штурмовые бригады, ударные батальоны, «батальоны смерти». Свой монголо-бурятский полк Семёнов видел в этом ряду, и момент выбран был точно: вскоре приходит распоряжение откомандировать автора записки в столицу. В июне он отправляется в Петроград, окрылённый надеждами, что наконец-то знание монгольского языка и личные связи с влиятельными кочевниками, доставшиеся в наследство от отца, помогут ему выдвинуться. Собственно говоря, эти связи (сам Семёнов утверждал, что по отцу он является прямым потомком Чингисхана) и стали фундаментом его последующей головокружительной карьеры, которая так удивляла Врангеля: тот никак не мог понять, каким образом его бывший адъютант, вполне заурядный, хотя и отличавшийся природной хитростью человек, сумел подняться к вершинам власти.

Спустя почти тридцать лет, в августе 1945 года, Семёнов был схвачен в Китае, доставлен в Москву, судим, приговорён к смертной казни и повешен[15]15

Схватили бывшего атамана совершенно случайно: его самолёт, пилотируемый японским лётчиком, по ошибке приземлился на уже занятом советскими войсками аэродроме в Чаньчуне.

[Закрыть]. В обвинительном заключении фигурировал следующий пункт: летом 1917 года Семёнов будто бы «намеревался с помощью двух военных училищ организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского Совета и немедленно их расстрелять с тем, чтобы обезглавить большевистское движение…» Хотя о таком замысле упоминает в своих мемуарах и сам Семёнов, едва ли это был продуманный план именно того времени, скорее позднейшая вытяжка из тогдашних надежд, слухов, застольных разговоров и спасительных проектов, сотканных из воздуха и табачного дыма. Чтобы возглавить военный переворот, Семёнов, тогда безвестный есаул, не имел ни связей, ни средств, ни имени. Правда, о готовящемся выступлении Корнилова он, видимо, знал. Но если даже у него и были какие-то контакты с сослуживцами по Уссурийской дивизии, входившей в двинутый на Петроград корпус генерала Крымова, Семёнов сумел сохранить их в тайне. Его лояльность осталась вне подозрений. В сентябре он с крупной суммой денег и мандатом комиссара Временного Правительства выехал из столицы на восток.