Текст книги "С. Михалков. Самый главный великан"

Автор книги: Л. Салтыкова

Соавторы: В. Максимов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Иван Переверзин[10]10

Переверзин Иван Иванович (р. 1953), председатель исполкома Международного сообщества писательских союзов, поэт.

[Закрыть] Великий гражданин Отечества

Марина Цветаева считала, что у поэта есть только имя и судьба.

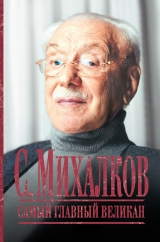

Имя поэта, баснописца, прозаика, драматурга, автора двух государственных гимнов СССР и России, общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Сергея Михалкова ещё при его жизни стало легендой, а судьба, пожалуй, настолько огромна и многообразна, что может быть охвачена, пожалуй, только благодарным воображением читателя!

Державный муж, Сергей Владимирович родился при царизме, творил во многие времена и эпохи, писал для детей и взрослых, общался с вождями и руководителями страны… Все в нем было в чудесном изобилии – и изумительно высокий рост (казалось, он движется, как живой памятник самому себе), и дворянский дух, и любовь к людям, и желание услышать каждого, кто к нему обращался. Слова: «Если сможешь – помоги!» – были лозунгом его жизни. Он до последнего дня помогал людям. Возглавляя Московскую писательскую организацию, правление Союза писателей РСФСР, правление Союза писателей СССР, руководя Международным сообществом писательских союзов, он в случае острой необходимости мог смело обратиться к первым лицам государства…

Тираж его книг – гигантский – к 2008 году, по разным оценкам, составил 500 миллионов экземпляров! Это больше чем в три раза превышает население России, как отметил Президент РФ Владимир Путин во время визита в московскую квартиру поэта в день его 90-летия, чтобы лично вручить орден «За заслуги перед Отечеством». Принимая большую награду, Михалков произнес: «Служу России». Так оно и было… Он всю жизнь служил Отечеству словом и делом. С начала Великой Отечественной войны корреспондентом он отправился на Южный фронт и до Победы был в боевом строю. Во фронтовой и центральной печати публиковались его яркие агитационные статьи и остроумные подписи к карикатурам. Создавались комедии и интермедии, пьесы и сценарии, в том числе сценарий знаменитого фильма «Фронтовые подруги» об участии в Великой Отечественной войне советских женщин…

Наградной список Михалкова займет не одну страницу! Лауреат трех Сталинских премий, четырех Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР… За книгу «Стихи для детей», вместе с мэтрами советской литературы Михаилом Шолоховым, Алексеем Толстым, Александром Фадеевым, Валентином Катаевым, 26-летний Михалков в 1939 году был удостоен высшей награды нашей родины – ордена Ленина. Это было сенсацией!

Имя Сергея Михалкова – в сердце каждого человека нашей страны с первых его шагов. Не одно поколение выросло на его добрых мультфильмах, которые вошли в сокровищницу анимационного искусства советской эпохи: «На лесной эстраде», «Хочу бодаться!», «Шел трамвай десятый номер», «Как старик корову продавал»… В детстве, подобно миллионам сверстников затаив дыхание, я из материнских уст слушал книгу про «Дядю Степу», стихи «А что у вас?», «Мы с приятелем»… Помню, как замирало сердце – да и, признаюсь, сейчас замирает – при торжественных звуках гимнов СССР и России на слова Михалкова. Они вечны, как вечен Огонь у памятника Неизвестному Солдату у Кремлёвской стены. Строчки на монументе, ставшие покаянным поклоном павшему воину, также принадлежат Михалкову: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»…

В финале поэмы про дядю Степу Михалков смело заявил, что его герой будет вечным:

Знают взрослые и дети,

Весь читающий народ,

Что, живя на белом свете,

Дядя Степа не умрет!

Строчки эти можно отнести и к самому Сергею Владимировичу – дело его живет!

Продолжает работать в напряжённом ритме Международное сообщество писательских союзов, которым он руководил.

Я рад, что был знаком, общался и трудился с великим Михалковым. Считаю своим долгом продолжить традиции и дела, которые он заложил, много лет работая в МСПС: укреплять дружбу между писателями разных национальностей России и зарубежных стран…

Живет и набирает популярность литературная премия «Облака», инициатором которой выступил Сергей Владимирович. Учреждённая в 2007 году Международным сообществом писательских союзов и издательством «Кислеркомпани», премия отмечает достижения во всех жанрах русскоязычной литературы. Она вручается мастерам слова России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсный отбор – открытый, гласный и демократический – осуществляет жюри, состоящее из представителей различных сфер культуры и образования. Обсуждение книг-претендентов проходит на страницах «Общеписательской литературной газеты» – печатного органа МСПС. Мне кажется, название премии ярко характеризует романтическую сущность Михалкова. Он признавался, что время от времени возвращается в заоблачную великую Страну детства, где ему «и пять, и десять лет».

Этот его дар обитания в Стране детства в свое время высоко оценил Самуил Маршак. В статье к 50-летию Сергея Владимировича он писал, что «любимыми становятся только те детские писатели, которые по-настоящему наделены живым воображением, непосредственностью чувств, способностью играть всерьёз, оставаясь детьми в зрелые годы…»

Михалков обладал великим множеством секретов мастерства, был писателем жизнелюбия, успеха, обаяния, счастья, стойкости, долголетия… И в этой уникальной книге разные люди, знавшие Михалкова, помогают раскрыть его волшебные секреты.

Эта книга – наша вечная память о великом Гражданине Отечества…

Лариса Васильева[11]11

Васильева Лариса Николаевна (р. 1935) – писатель.

[Закрыть] Предмет зависти

Оценить человека по достоинству не так-то просто, особенно если он знаменит, пользуется успехом у женщин и всегда шутит. Зависть, ревность, прочие «благородные» чувства охотно гнездятся в душах тех, кто хотел бы оказаться на месте этого счастливчика.

Сергей Михалков – еще бы! Богач, выскочка, балагур, пролаза. Осыпан премиями и орденами. Чего только не возглавляет. Где только не председательствует. С каким только начальством на дружеской ноге не находится. При любой власти он – тут как тут. И знаков отличия, вплоть до знака почетного чекиста, полно. При этом умудрился, будучи от рождения «из бывших», не скрывать происхождения. Ему все сходит с рук.

Он – автор гимна СССР и он же автор (слегка переделанного) того же гимна, но России. Прочно затмил соавтора по гимну поэта Эль-Регистана.

– Твой гимн – дерьмо! – злобно сказал Сергею Михалкову один из его «доброжелателей».

– Да, – дружелюбно ответил, заикаясь на каждом звуке, нисколько не обиженный автор гимна, – но слушать будешь стоя.

Остроумие, острочувствие, острословие – всем этим Сергей Михалков до краев богат. Сколько себя помню, а мое детство пришлось на годы войны, столько помню на страницах газет – по ним читать училась – долговязую, усатую, смешную, добродушную карикатуру и очень ясные, без выкрутас, строки стихов для детей. Они запоминались сходу.

Однажды, уже будучи взрослой и выступая в одном с ним вечере, я услыхала вопрос из зала, обращенный к нему:

– Как удалось вам быть на плаву в самые разные годы?

– Я очень хитрый. Всегда пишу для детей, а дети обладают способностью вырастать. Вырастая, многие шустро продвигаются по службе, становятся большими начальниками. Они-то с раннего возраста любят меня. Вот и весь секрет моих связей в верхах.

В следующий раз некто другой, обеспокоенный успехами Михалкова, публично спросил, как ему удается устраиваться при всех режимах.

– Волга течет при всех режимах. Я как Волга.

И впрямь, он всегда был самим собой, разносторонне талантливым человеком. И чувствующим талант другого. Многим помог получить квартиру, дачу, купить автомашину, издать книгу. Сколько раз, пользуясь его добрым к себе отношением, я отлавливала Сергея Владимировича на любых дорогах: то выходящим из кабинета, то входящим в него, то садящимся в автомобиль. То посылала ему записку в президиум: «Помогите талантливому человеку, подпишите свою просьбу по поводу его вопроса». Ни разу не отказал. Сколько же таких облагодетельствованных его поддержкой в дни развала писательской организации пытались оскорбить его, унизить. Он не замечал нападок, словно не слышал их.

– Подумать только, эта, с позволения сказать, поэтесса, благодаря вам квартиру получала. Она поносит вас. Я сама вам ходатайство по ее поводу носила. Вы подписали не глядя.

– Полно, пусть. Она бездарна. Вижу талант ее мужа, инвалида, из-за него я и подписал просьбу. И некрасивая. Ее жалко.

Никогда ничего я у него для себя не просила – не было нужды. Наверно поэтому легко просила за других.

Доброта Михалкова, бывало виделось мне, граничила с равнодушием, но это моя придирка, оттого что не находила в нем ни одной отрицательной черты. Он, словно посмеиваясь, парил над всем этим мирком писательской жизни, таким, на поверку, обыкновенным, серым, хотя полагались бы мирку блистание и шарм.

Сплетни о Михалкове ходили крутые: то пишут за него литературные рабы, то женщин у него немерено, достойно Книги рекордов Гиннеса.

Наталья Петровна Кончаловская, яркая, большая умница, собрав вокруг своего и михалковского общего дома самых разных, но непременно талантливых людей, была старше Сергея Владимировича на десять лет, и в ту пору, когда я встретилась с нею, возраст уже отяжелил ее образ, но она считала ниже своего достоинства излишне следить за собой, молодиться, исправлять лицо и фигуру.

«Какая есть. Желаю вам другую…» – изредка напоминала она строку Анны Ахматовой.

Однажды Наталья Петровна позвала меня к себе надень рождения. Было это в 1978 году. Помню, в огромной квартире углового дома на улице Воровского кроме меня и телекомментатора Юрия Фокина никаких гостей не было. Стол, однако, ломился от яств. В центре стола стоял хрустальный графин с прославленной «кончаловкой», водкой, настоенной, кажется, на смородиновых почках. Фокин часа два развлекал нас обеих рассказами о Сергее Михалкове. Было смешно, и казалось, весь Сергей Владимирович на ладони. Наталья Петровна удивлялась:

– А я этой истории не знаю. И этой тоже. Молодец, Сережка. Не зря я его полюбила. С первого взгляда. Талант. Порода в нем видна. И смелость.

Когда Фокин ушел, мы с Натальей Петровной долго говорили о поэзии Серебряного века. Откровенно делились не всегда комплиментарными наблюдениями. Я сказала ей, что получила назначение быть главным редактором альманаха «День поэзии» и хочу напечатать в нем ряд стихов не слишком разрешенных поэтов. Николая Гумилева, например.

– За тем я тебя и позвала к себе на день рождения, – сообщила мне Наталья Петровна, как-то сразу лишив меня загадки: почему я оказалась здесь. – Хотела тебя отговорить, но думаю, ты не послушала бы меня. Дерзай. Трудно будет. Кремлевские старцы – косный народ. Советую тебе Сергея Владимировича попросить помочь, он с ними умеет обращаться.

Моя попытка опубликовать стихи Николая Степановича Гумилева – отдельная история. В ней были задействованы Николай Тихонов, Анатолий Софронов, Константин Симонов, Алексей Сурков, Сергей Наровчатов, Виталий Озеров.

Потерпев фиаско со всеми перечисленными деятелями советской литературы, по разным причинам не захотевшими помогать мне публиковать стихи официально не запрещенного, но и официально не разрешенного поэта, я, случайно встретив Михалкова, решила использовать его, как последнюю надежду.

Он выслушал меня внимательно, не перебивал. Ни о чем не спросил. Сказал следующее:

– Пойду к «вешалке». Надежды никакой. Небось, Наталья Петровна посоветовала тебе включить меня в розетку.

– Небось.

– Молодец она, но никакой надежды.

Рассказала мужу об этом разговоре. Пожал плечами.

– Забудет Михалков. Он всюду нарасхват, собой занят. Некогда ему Гумилевым заниматься.

Через несколько дней вхожу в свою квартиру под звуки мужнина голоса:

– Быстрей, Михалков звонит.

И я услышала знаменитое заикание:

– Старуха, выйди на улицу. Я случайно оказался в твоем доме. Есть разговор.

Вылетела, уверенная, что разговор про Гумилева.

– Был я у «вешалки». Двадцать минут. Десять из них говорил о Гумилеве. Пустое. Сначала он с трудом понял, кто это такой, но, поняв, проявил знание предмета: «белогвардеец», «заговорщик», «еще не время его реабилитировать».

– Но ведь… – начала я объяснять Михалкову свое понимание вопроса.

Он прервал меня:

– Все ясно, что все плохо. Ты совершенно права, но «вешалка» имеет свою правоту.

Кто такой «вешалка»? Главный идеолог СССР Михаил Андреевич Суслов.

Несколько раз оказывалась я в писательских поездках, которые возглавлял Сергей Владимирович. И всегда он был центром события, самым остроумным, самым смелым в суждениях и характеристиках человеком.

В конце своего воспоминания хочу возразить самой себе: я не нуждалась в его житейской помощи, но получилось так, что он все-таки помог мне.

Летом 1966 года вышла в свет первая книжка моих стихотворений «Льняная Луна». Я не ждала отзывов, но надеялась на них, какими бы они ни были. Недели через три после выхода сборника разворачиваю «Литературную газету» и вижу небольшой, но и не маленький отзыв о «Льняной Луне». Называется «Открытие добра». И внизу подпись: Сергей Михалков. Первый отзыв о моем сборнике! Собралась, было, то ли написать ему благодарность, то ли позвонить, но вскорости встретились мы на сцене поэтического вечера.

– Вот ты какая, старуха. Ну что, довольна моими словами? Знал бы, что ты симпатичная, побольше бы написал. Особенно не радуйся. Мои враги теперь автоматом станут твоими. И еще скажут, что ты… сама понимаешь. У меня репутация ловелаca. Не беспокойся, ты не в моем вкусе, не люблю очкастых толстух.

«Старухой» он всегда назвал меня по совершенно непонятной мне причине. Я была молодая. Как-то не слишком приятно, даже, может, обидно, но думаю, «старуха» ставила между нами некую преграду: если кто-то так называет женщину, значит она не может рассчитывать на его мужское внимание. Я и не рассчитывала. И все-таки…

Однажды он рассказал мне:

– Сидел с сыновьями. Не помню, как ты всплыла в разговоре, но Андрон и Никита заспорили, кто из них тебе больше нравится. Чепуху несли. Я послушал и сказал: «Хватит. Из вас двоих она предпочитает меня!»

И это была правда.

Сергей Степашин[12]12

Степашин Сергей Вадимович (р. 1952) – председатель Счетной палаты Российской Федерации, президент Российского книжного союза.

[Закрыть]

С Сергеем Владимировичем Михалковым у меня по жизни было три памятные встречи.

Самая первая, как у подавляющего большинства советских людей, в детстве. Среди первых книг, которые читал мне отец, были рассказы Виталия Бианки, русские сказки и, конечно, стихи – Пушкина, Маршака, Агнии Барто и Сергея Михалкова. Особенно мне запомнилась у последнего героическая история про милиционера дядю Степу. Потом я и сам, научившись читать, с удовольствием ее перечитывал.

Думаю, многие, под впечатлением обаятельной личности дяди Степы, выбрали потом в жизни нелегкую стезю охраны порядка. У современных писателей подобных литературных героев днем с огнем не найдешь. Поневоле молодежь находит себе образцы для подражания там, где они есть, – в компьютерных играх… Результат откровенно удручает.

Вторая встреча с классиком советской детской литературы произошла в конце лихих, как теперь принято говорить, девяностых годов.

В 1998 году (я был тогда Министром внутренних дел) в связи с Днем милиции 11 ноября на торжественной церемонии я вручал премии МВД России большой группе творческих работников за создание лучших произведений, посвященных милиции. В этот год было решено наградить в числе литераторов Сергея Михалкова за создание образа сотрудника милиции в стихотворении «Дядя Степа», до этого как-то не удосужились. Тогда я впервые с ним познакомился лично и навсегда подпал под его обаяние.

После вручения ему премии он сказал хорошие слова о необходимости постоянно создавать позитивный образ милиционера и привел пример из американской жизни, где в голливудских боевиках полицейские всегда герои. Надо сказать, что его слова не устарели и сегодня.

Самым тесным образом мы общались с Сергеем Владимировичем в период возрождения киножурнала «Фитиль».

Первый выпуск этого популярного сатирического журнала вышел на экран в 1962 году. Цель создания киножурнала – борьба с негативными явлениями в жизни страны – взяточничеством, разгильдяйством, бюрократией и расхищением государственного имущества и т. п.

В советские времена киножурнал показывали перед каждым сеансом в кинотеатре вместо рекламы. Самым же главным человеком в деле создания «Фитиля» с первого дня был Сергей Михалков. Всего за сорок пять лет существования киножурнала появились четыреста двадцать выпусков.

В новой России при переходе к рыночным отношениям «Фитиль» из кинотеатров, к сожалению, вытеснила реклама. Прокатчикам так было выгоднее. Но идея возродить киножурнал в обществе не угасла окончательно.

Идею вернуть «Фитиль» на экраны поддержали в Госдуме и Правительстве. Я возглавил инициативную группу, которая занялась разработкой проекта. «Мотором», главным редактором, как и прежде, был Сергей Владимирович. Его энергия всех поражала и заряжала.

Помимо реставрации старых сюжетов требовались и новые, а что-то лучшее, чем обыграть сатирически результаты некоторых проверок Счетной палаты, «пройтись» по расхитителям государственной собственности и нерадивым чиновникам, придумать было сложно.

Мы с Сергеем Владимировичем Михалковым договорились, что вторая часть тележурнала будет делаться по материалам Счетной палаты. А острых сюжетов у нас было достаточно. Регулярно мы обсуждали планы очередных выпусков, сценарии и варианты подачи. Мы с ним совместно участвовали в конкурсах на лучший сюжет для журнала, открывали юбилейную выставку, посвященную полувековой его истории.

Если не ошибаюсь, в 2004 году мы с некоторыми из аудиторов Счетной палаты вошли в общественный совет нового «Фитиля». Общими усилиями добились передачи под киноклуб «Фитиль» старого кинотеатра.

Вплоть до кончины Сергея Владимировича мы плодотворно сотрудничали, и надеюсь, нам удалось вернуть былую славу «Фитилю», хоть и не на долгий срок. Как-то Сергей Владимирович мне сказал: «В СССР нас несколько раз пытались закрыть, но как ни странно, мы выстояли. Сейчас, в новой демократической России (здесь он по-михалковски ухмыльнулся), им будет сложнее». Как в воду смотрел… В общем, нас закрыли. Сатира сегодня не в моде, увы!

Не раз мне приходилось бывать у Сергея Владимировича дома (он даже как-то сказал, что Никита реже заходит). Что в нем поразило – потрясающая память, логика и чувство юмора уже не молодого, но очень элегантного мужчины. Красивый был человек.

Сентябрь, 2012 г.

Виталий Максимов[13]13

Максимов Виталий Эдуардович (р. 1958) – Заслуженный деятель искусств России, актер и режиссер.

[Закрыть]

Он всегда был в моей жизни.

Так, наверное, может утверждать любой из нас, кто с детства был знаком с творчеством Сергея Михалкова. Мы, рожденные в СССР, – точно.

Личное знакомство произошло в 1995 году на юбилее его младшего сына, который отмечался в концертном зале гостиницы «Россия». Я к тому времени уже третий год работал в студии «ТРИТЭ».

Сергей Владимирович меня тогда в юбилейной суете вряд ли запомнил. Но к сыну на работу он частенько заглядывал, поэтому там я ему, видимо, глаза и «намозолил».

Жилось ему в начале 90-х, как и многим, – трудно. По всем статьям.

Тектонический разлом, названный «перестройкой», плавно перешедшей в «перестрелку», катком прошелся по судьбам большинства людей распавшейся страны.

Талантливый и успешный писатель, поэт, драматург, лауреат и депутат, гордый отец своих сыновей не стал исключением.

Нарождающаяся «демократия» спешила свергать без разбора героев вчерашнего дня. Сергей Михалков, автор гимна «раздербаненного» СССР, в этот момент перестал быть интересен новоявленным «демократическим» СМИ.

Зависть, сопровождавшая всю его бурную, кипучую, творческую жизнь, наконец-то, получила вожделенное удовлетворение.

Он пропал из информационного пространства. Тиражи его детских книг сократились. От него отвернулись увлеченные ниспровержением культурных авторитетов недавнего прошлого «поборники демократии», «прорабы перестройки».

«Патриарх» детской литературы, последний из «могикан» угасал на глазах.

Еще в 1978 из страны уехал его старший сын Андрон. Тогда думалось, что навсегда.

В 1988 не стало Натальи Петровны Кончаловской, жены и друга, матери двух сыновей.

В 1991 он лишился страны. Во второй раз в своей жизни, начавшейся 13 марта 1913 года еще в Российской Империи. Любил шутить по поводу этого числа:

«Я родился в 13 году, 13 числа. Если бы я пошел на ипподром, то поставил бы на лошадь под номером 13. Она бы тринадцатой и пришла».

Рядом оставался младший сын со своей семьей, но «Дада», как звали его внуки, предпочитал собой не обременять, понимая «бурность и кипучесть творческой жизни» своего сына Никиты. Он уже привык к одиночеству.

В довершение всего, с ним происходили всякие несчастья. Сначала он врезался на своем стареньком красном «Вольво» в бетонный разделитель на Кутузовском проспекте, чудом оставшись живым. Затем произошел инцидент криминального характера: его ограбили прямо в квартире.

Накануне пятидесятилетия Дня Победы кто-то позвонил в дверь и представился: «из Собеса». Сергей Владимирович открыл дверь, в нее ворвались люди, отшвырнули пожилого человека и в момент вынесли все ценное, что успели схватить.

Именно, в этот тяжелый период в его жизни возникла Юлия Валериевна Субботина, красивая, умная молодая женщина, дочь академика, известного физика-ядерщика. Она и сама, физик-теоретик, шла по отцовским стопам, работая и преподавая в той же научной сфере. Михалков встретил ее, полюбил. Она – его. Они поженились, несмотря на разницу в возрасте. Вот и все.

Прошло немного времени.

И вот как-то застаю Сергея Владимировича в шикарном черном кашемировом пальто, в модной зимней кепке, с красивой тростью в руке в одном туристическом бюро.

– Что вы здесь делаете, Сергей Владимирович?

– Н-ну вот, собираюсь отправиться н-на Канары. С Юлией Валериевной.

– Туда же очень тяжело лететь, далеко, семь с половиной часов в самолете!

– Ну и, ф-фиг с ним!..

Было понятно, что он влюблен. И что этот неожиданный поворот судьбы для него – дар божий. Ему было все равно, куда и сколько лететь, лишь бы с ней, лишь бы рядом.

Жизнь стала приобретать новый смысл. Благодаря Юлии, наладился быт. Он стал часто бывать с ней на важных культурных мероприятиях. Жить полноценной, наполненной жизнью, достойной настоящего классика отечественной литературы и поэзии.

Каким-то образом я попал в «ближний круг», во всяком случае, круг людей, которым он доверял. Начало этому положил его предстоящий юбилей.

В Колонном зале Дома Союзов собирались отмечать его 85-летие, а меня пригласили режиссером-постановщиком. В этом зале проходили почти все предыдущие его юбилеи. С этим местом были у него связаны всякие воспоминания. На дворе – 1998 год.

Стал я снимать к его юбилею еще и документальный фильм[14]14

«Так кто же такой Сергей Михалков?».

[Закрыть].

Степень доверия Михалкова-старшего ко мне иногда удивляла.

Никите Сергеевичу порой было непросто убедить его в некоторых организационных вопросах. Он стал просить меня воздействовать на отца, потому что Сергей Владимирович больше прислушивался к моим словам. Мне от этого было неловко перед его младшим сыном, которого Сергей Владимирович в интервью называл «лучшим своим произведением».

Когда готовилось юбилейное торжество, параллельно шли съемки фильма. Открывались факты, о которых я даже не знал. Вот один из них.

В то время, помимо всего прочего, я служил артистом в театре «Русская антреприза» Михаила Козакова. Усиленно шли репетиции предстоящей премьеры спектакля. Геннадий Хазанов предоставил нам помещение «Театра эстрады».

И вот утром еду на репетицию через Кремлевский мост к театру, смотрю на этот знаменитый, описанный в романе Юрия Трифонова Дом на набережной, и думаю: «Господи, сколько же у Сергея Владимировича там в свое время знакомцев-то было?!» На нем установлено сорок мемориальных досок, да еще и внутри, у квартир.

Дом, в котором жили писатели, военные начальники, партийные функционеры и так далее. И ведь многих он знал лично, встречался. К сожалению, никого уже не проинтервьюируешь, никого не осталось, кто мог бы рассказать о Михалкове.

А интересно, что могли бы о нем рассказать, скажем, кинорежиссер Григорий Александров, или первый главный редактор «Огонька», основатель сатирического журнала «Крокодил», журналист и писатель Михаил Кольцов, или Никита Сергеевич Хрущев?

Мои фантастические размышления по этому поводу внезапно прервал мобильный телефон:

– Алло, В-виталик? Привет, это – С-сережа Михалков…

Я от неожиданности чуть не врезался с моста в этот дом. Думаю про себя: «Сережа! Ничего себе! Во шутник…»

– Да, Сергей Владимирович, слушаю вас.

– С-скажи, пожалуйста, а когда мы с тобой поедем на могилу Неизвестного солдата?

Удивляюсь про себя, зачем нам туда ехать-то? Что он придумал?

– Не понял, зачем, Сергей Владимирович?

– Ну, как же? «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Это же я придумал, д-дурила!

Действительно, «дурила»!

К своему стыду не знал, что именно он – автор этих, знакомых с детства слов. Простая вроде бы фраза, но отражает всю скорбь людей, потерявших на той войне близких, солдат, пропавших в неизвестности, без вести, как тогда говорили.

Потом мы сняли эпизод для фильма в Александровском саду, у стен Кремля, где он рассказал о том, как был объявлен конкурс, как из предложений огромного числа поэтов и писателей победила именно его фраза: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».

Самуил Маршак, Алексей Толстой, Корней Чуковский, Александр Фадеев, Лев Кассиль, Агния Барто – круг людей, повлиявших на его писательское и гражданское становление. Из Красногорского архива привезли пленки для нашего фильма. Я отсматривал их на монтажном столе и не верил своим глазам!

1934 год. Первый съезд писателей СССР. Проходил он в том же Колонном зале Дома Союзов, где мы, спустя шестьдесят четыре года, готовились провести его 85-летие.

В кадре – Максим Горький, Алексей Толстой, Илья Эренбург и… Сергей Михалков. Есть такая игра, в нее, кстати, Михалковы любят играть: через сколько рукопожатий ты знаком с Пушкиным? Через рукопожатие с Сергеем Владимировичем Михалковым ты оказываешься знакомым… В общем, до Пушкина недалеко получается.

Были там и другие кадры. «Всесоюзный староста» Михаил Калинин в торжественной обстановке вручает 26-летнему поэту Сергею Михалкову высшую государственную награду СССР – Орден Ленина. Это был его первый Орден Ленина.

Прошло немного времени. Началась война.

Сергей Михалков со своим другом Габо – журналистом и писателем Габриэлем Эль-Регистаном, как многим известно, работали над текстом гимна СССР. Случайно узнав об объявленном конкурсе на лучший текст, они написали свой вариант, послали его композитору Дмитрию Шостаковичу(!) и уехали на фронт.

Через некоторое время их вызвали с фронта к маршалу Ворошилову, а затем и к самому Сталину.

Андрей Сергеевич Кончаловский вспоминал, как однажды ночью его разбудил отец, чтобы он помог ему срочно собраться на встречу со Сталиным в Кремле, и попросил быстро натереть сапоги гуталином. Шестилетний сын, спросонок, «нагуталинил» не только разношенные офицерские сапоги отца, но и их подошвы. Сергей Владимирович, «чертыхаясь», надел другую, еще не растоптанную пару сапог и бросился бежать на встречу, опоздать на которую было равносильно самоубийству.

Конечно, подвести «вождя всех народов» в написании нового гимна было опасно для жизни. Тем более в самый разгар войны. Но молодой поэт, служивший в то время во фронтовой газете, нравился Сталину.

«Лучший друг поэтов и писателей» вносил в текст поправки, согласуя с авторами каждую из них, включая и знаки препинания.

А Лаврентий Берия по поводу частых рабочих визитов Михалкова с Эль-Регистаном в Кремль как-то пошутил: «Может быть, вас больше отсюда не выпускать?» – и слегка улыбнулся при этом.

Гимн в результате был положен на музыку композитора Александра Александрова.

Первого января 1944 года в новогоднюю ночь по радио состоялась его премьера.

Ни слава, ни внезапная близость к «власть предержащим» не испортили молодого Михалкова. Для друзей он по-прежнему оставался Сережей.

Драматург Виктор Сергеевич Розов повторял всегда в его адрес одну и ту же фразу и вкладывал в нее огромный смысл: «Он – хороший человек! Хороший!» С этим невозможно не согласиться.

К 2003 году жизнь литературного «патриарха» совершенно не напоминала еще недавнее прошлое. Оказавшись в надежных женских руках, он стал жить, как и положено классику: в тепле, любви и уюте.

Братья Никита и Андрон благодарны Юлии за то, что она продлила жизнь их отца.

Когда появилась Юля, как в песне, «все стало вокруг голубым и зеленым». Настоящая большая любовь! Удивительно, неповторимо.

Она направляла его очень правильно, когда дело касалось его здоровья. И тут бывали смешные ситуации. Захожу к нему в кабинет, он сидит на тренажере, крутит ногами педали велосипеда, руками работает на рычагах. Тренируется и со мной разговаривает: «Как дела?» Я про себя радуюсь: первый раз такое вижу, чтоб в девяносто лет человек на тренажере занимался. Говорим мы, говорим, вдруг Юлия Валериевна появляется. Она его иногда Кисой называла, в честь Кисы Воробьянинова. И из-за бабочки, которая ему очень шла. Вообще, Юлия Валериевна его стильно одевала. Он при ней таким красавцем стал!

И вот «Киса» оживляется и говорит: «Ю-Ю-лечка! Может быть, уже д-д-достаточно?» Она отвечает строго: «Нет, Сережа, еще десять минут!» Ему нужно было просидеть на тренажере сорок минут. Она понимала, что делает, и заставляла его заниматься как следует. И он в этих вопросах безропотно подчинялся. Все питание его было продумано, все таблетки принимались вовремя. «Ну, х-хорошо. Значит, еще десять…» – И крутит педали дальше…

При ней он вернулся к творчеству. Писал прекрасную лирику. Закончил работу над текстом гимна России. Погрузился в сложную жизнь созданного им еще в 1992 году МСПС – Международного Сообщества Писательских Союзов. Все появившиеся вновь силы отдавал проблемам национальных литератур России, полагая, что, переведенные на русский язык, они становятся достоянием мировой культуры.

Выше я упомянул о жильцах Дома на набережной. Среди них был Михаил Кольцов. В 1940 году, обвиненный в шпионаже в пользу иностранной разведки, он был расстрелян. Его родным братом был художник-карикатурист Борис Ефимов. После взятия Москвы Адольф Гитлер обещал расстрелять его в первую очередь, включив в «черный список врагов третьего рейха» за хлесткие, беспощадные, талантливые шаржи на фюрера в советской центральной печати.

Также, как и в истории создания гимна СССР, брату расстрелянного писателя в своих карикатурах приходилось учитывать и принимать поправки «лучшего друга художников». В 60-е годы Ефимов стал Народным художником СССР, как и Сергей Владимирович, – Героем Социалистического труда. Пережил и Сталина, и Гитлера, и многие страшные события XX века, сохранив при этом любовь к хорошим людям, преданность искусству, творчеству. Его судьба в какой-то мере схожа с судьбой Михалкова. Их связала дружба уже тогда, когда из ровесников никого почти не осталось.