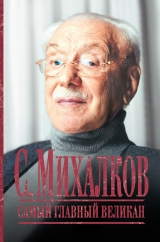

Текст книги "С. Михалков. Самый главный великан"

Автор книги: Л. Салтыкова

Соавторы: В. Максимов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Мамочка начинала писать лирические стихи. «По крутой дорожке горной шел домой барашек черный и на мостике горбатом повстречался с белым братом. Говорит барашек белый…», – пишет мама, ставит двоеточие и идет гулять, обдумывая, что будет дальше. Отец приходит с работы откуда-то. Видит на столе эти стихи и за 10 минут – «Говорит барашек белый: «Братец, вот какое дело, тут с тобой нам не пройти…» – и пошло, и в конце – «в этой речке утром рано утонули два барана». Мама приготовилась писать лирические стихи о двух барашках, а тут… Она пришла домой, оба барана утонули, потому что один не уступил место другому! И в этом весь Михалков. Она говорит: «Сережа, что ты сделал?!» Он говорит: «А что, Наташенька? По-моему, неплохие стихи получились». – «Но я же про другое писала!» Он говорит: «Ну прости». И это все улетало, и эти стихи оставались такими, потому что он легко-легко, шутя и играя, касался пером, касался крылом своим талантливым жизни, и освящалось это все, и превращалось в прекрасные стихи.

H. М. Я никогда, папа, я никогда не видел, я не понимал – откуда ты берешь детские стихи? Детей ты терпеть не можешь – ты с нами не общался никогда, не сюсюкал, не играл, никогда внешне в тебе не было никакого такого детского поэта – вот там вокруг него дети сидят, – ты же этого терпеть не можешь.

С. М. Терпеть не могу.

А ведь он совершенно искренне сказал, что не терпит этого детского сюсюканья, пионерских костров, линеек и так далее. Но тем не менее он пишет для этих детей именно то, что им надо, то, что их интересует, то, что они любят, то, что они с удовольствием читают и заучивают. И опять возникают две параллельные жизни: одна жизнь внешняя – с пожатием рук пионерам и с достаточно наигранным весельем, которое нравится секретарям обкомов, пионервожатым, директорам школ и так далее. А с другой стороны – глубинная реальная жизнь самого ребенка в нем, в нем самом, которому шесть, семь, восемь и так далее лет. С одной стороны – тот, кто на экране и на сцене декларирует свою любовь к детям, не испытывая ее в том виде, в каком он ее декларирует. А с другой стороны – человек, который реально знает, что такое дети, какие они, и реально понимает, что им надо. Потому что самому ему, как говорила мама, всегда было 13 лет.

H. М. Сто процентов людей, живущих сегодня, которым за двадцать пять лет, воспитывались на твоих стихах. В чем феномен? Ну в чем он?

С. М. Хм. Если человек знает, в чем феномен, то он уже не писатель.

H. М. Замечательно. Сколько у тебя внуков?

С. М. Ой, не знаю.

H. М. А правнуков?

С. М. Ну, я точно не могу сказать.

H. М. А ты следишь вот так вот, общим таким взглядом за семьей – кто? Где? Внуки? Правнуки?

С. М. Внуки, правнуки – нет. Внуки – еще туда-сюда, еще меня интересуют, а вообще правнуки – нет. Я не люблю этих маленьких, которые… Я знаю, что они будут стариками… грязными… А я вообще стариков не люблю.

H. М. Не любишь?

С. М. Не-а.

H. М. Но себя ты стариком не чувствуешь?

C. M. А?

Н. М. А себя ты стариком не чувствуешь?

С. М. Нет, я себя стариком-то, может быть, иногда и чувствую… Но я стариков не люблю.

Вот это опять удивительно. Это удивительно – 90-летний человек, который совершенно искренне говорит, что он не любит стариков, у которых есть свои заботы, проблемы, жалобы и так далее. Что это – цинизм, жестокосердие, провокация, ложь? Ни то, ни другое, ни третье. Это совершенно искреннее осознание того, что, если он, 90-летний старик, умом и понимает тяжесть старости, внутри себя он-то ее не ощущает.

АРТЕМ. Иногда он приезжал, он приезжал, и мы все, значит, внуки его, вокруг него становились и его всегда спрашивали: «Да-дочка, дадочка, ты где был?» А он говорит: «А вам какое дело?»

АННА. Я помню, я к нему подошла и спросила: «Дадочка, скажи, пожалуйста, почему ты так редко к нам приезжаешь?» Он посмотрел на меня, посмотрел и сказал: «Чтоб вас поменьше видеть всех».

СТЕПАН. Не знаю, рассказывал ли мой отец эту историю, но когда родился мой первый ребенок, Саша, дочка, я весь в слезах приехал с утра к отцу, переполненный чувствами, что родилась дочь. Мы с отцом выпили по рюмке, он позвонил деду и говорит: «Ну что, я тебя поздравляю». Он говорит: «С чем?» «У тебя родилась… Прадед! Ты стал прадедом». Он говорит: «В каком смысле?» – «Ну, у Степана родилась дочь – моя внучка, твоя правнучка. Ты прадед». Он говорит: «Понятно. Ну а вообще какие новости?»

То есть он вот такой – но не потому что безразличный или что ему не радостно, – просто он такой человек. Он ребенок сам, до сих пор ребенком и остался.

АНДРОН. Вообще он к своим детям и к внукам относится, как и ко всем любимым людям, но никогда не показывает свою любовь, свои чувства. Он бывает даже нарочито грубоват, нарочито снисходителен. Но только к близким людям. С людьми, к которым он относится не очень хорошо, он куда более вежлив и лицеприятен. Короче: если папа разговаривает грубовато – значит, у него хорошее настроение, и он к тебе хорошо относится.

H. М. Я помню историю, которая мне очень много про тебя рассказала. Она меня очень поразила. Я как-то тебя по-другому понял. Даже не то что по-другому – я понял глубину твоего отношения и в то же время сдержанность выражения его. Мама жила уже на даче все время, а ты в Москве, один. Я тогда заболел корью, у меня уже было двое детей, я был взрослый, но очень тяжело болеть корью, ты сам знаешь, и я не мог лежать в своей квартире, чтобы не заразить детей. И я попросил тебя, чтобы ты меня пустил к себе. И ты меня пустил. Я лег у мамы в комнате. Ты жил один, была и наша старинная домработница Поля, которая за мной и ухаживала… Поначалу ты забывал совершенно, что я есть в доме, потому что ты не привык, что в доме кроме няни летом кто-то есть. И день, и два ты ко мне не приходил. Я слышал, – ты уже дома, уже в кабинете, потом разговаривал с Полей, потом ложился спать. Потом вспоминал, что я здесь. Вставал, открывал мою дверь: «Как ты себя чувствуешь?» Я был плохой, с температурой. Я говорил: «Все нормально». И вот так день за днем, постепенно ты привык к тому, что я живу в доме, что я рядом, хотя мне было уже под сорок лет. А уж потом ты стал сразу от дверей заходить ко мне: «Как дела? Как ты себя чувствуешь?», что-то рассказывал. Помню, ты писал речь по поводу Шолохова и давал мне читать, и я тебе давал какие-то советы… Я пробыл у тебя больше месяца, и как-то удивительно мы с тобой заново срослись. Мне уже становилось лучше, я уже вставал, ходил к тебе в кабинет, мы с тобой сидели, ты что-то рассказывал, мы с тобой хохотали. Но время шло, и нужно было мне уже возвращаться. И вот я должен уйти. Ты мне говоришь: «Почему сегодня, уже поздно, давай завтра». И завтра то же самое. Я опять оттягивал свой уход. И каждый раз вечером ты приходил и кричал: «Никита!». И я, когда отвечал тебе, что я здесь, то чувствовал, что ты доволен, ты рад, что я не ушел. Но настал момент… настал момент – надо уходить, надо!.. Я уже оделся: «Я ухожу». Я тебя уже предупредил об этом утром. Захожу к тебе в кабинет – ты сидишь с телефонной трубкой, с кет-то разговариваешь. «Пап, я ухожу». Ты держишь трубку и показываешь жестом: ну, мол, давай. И опять с кем-то – та-та-та… Как-то мне странно – ни «до свиданья», ни обниманья. Сидишь с трубкой. Я опять: пап, ну я, мол, пошел? А ты мне снова жестом: мол, давай. Было даже обидно. Но с другой стороны, думаю: ну и ладно. Не дай бог, еще чего доброго прослезимся. Что я, на фронт ухожу, что ли? Четыре улицы перейти.

Но когда я шел по коридору, почему-то невольно поднял трубку параллельного телефона, и меня словно подкосило, потрясло: в трубке был длинный, длинный гудок. Ты ни с кем не разговаривал. Ты держал трубку…

С. М. Да. Ну да…

Вот такого Сергея Михалкова из ныне живущих почти никто не знает. Как же мы все это обожаем! И не было большего счастья, чем вот так вот хохотать вместе с отцом – до истерики, до слез, – а потом даже и не помнить, с чего все началось…

H. M. Ты помнишь, как мы с тобой… когда у нас была истерика смеховая, в Красноярске?

С. М. Да-да-да.

H. М. Помнишь, что было: весь стол начал падать со стульев? Я не помню, с чего началось.

С. М. Я помню.

H. М. С чего?

С. М. Я помню. Я вообще очень люблю смеяться, и могу смеяться до слез, и смеялся до слез на спектаклях Художественного театра. И я с ужасом думаю, что все умерли, что Художественного театра не существует. Я знал всех актеров, всех. Лично знал. Они все умерли, все. Все до одного, и никто не дожил до девяноста. Я не думал, что доживу до девяноста. Меня спасла Юля, это точно.

H. М. Я тоже так думаю, – Юля тебя спасла.

С. М. Да. Я в восемьдесят три года встретил женщину, которая мне сначала понравилась, а потом я понял, что без нее не могу жить. Она от меня радости тоже имеет не много, потому что жить с таким, как я, довольно сложно. Но я люблю ее как человека, как женщину, которую я не могу ни с кем сравнить.

ЕГОР. Я думаю, что если его полюбила такая молодая женщина, как Юля, которая скорее по возрасту ближе ко мне, даже не к моему отцу… Серьезно, это о многом свидетельствует. То есть он во многих вещах остался очень молодым человеком. И я с ним иногда, когда разговариваю, в этом еще раз убеждаюсь.

АРТЕМ. Мы приехали к моей сестре на дачу, там был какой-то обед, и приехал… такой «Мерседес» небольшой открытый, и я думаю: блин, ни фига себе, наверное, к Ане кто-то приехал… Вижу – дедушка, значит, сидит, Юля сидит… Ну, пошли к столу, поели-попили, пришла пора прощаться… Юля за руль, дедушка рядом – открытый «Мерседес»! – дедушке девяносто лет, – а они с ветерком, с ветерком удалились от дачи. Я просто обалдел. Стою и думаю: «Дадочка, ты просто новый русский! Просто старый новый русский. Просто молодец».

АННА. Вот путешествуют, ездят отдыхать куда-то они, любят смотреть на мир – это же большая все-таки редкость, когда в девяносто лет ты не лежишь и не ждешь, когда же Бог возьмет тебя, а просто живешь абсолютно полноценной жизнью. Ходят в театры, ходят во все публичные места. А ведь он до сих пор посматривает на красивых девушек, хотя у него прекрасная молодая жена. В общем, просто живет жизнью, которой можно позавидовать, даже очень молодому человеку.

H. М. Скажи, отец, а что для тебя самое главное в жизни?

С. М. Я вообще считаю, что главное в жизни человека – это творчество, когда он видит результат своих мучений, своих страданий… Ты понимаешь, не каждый может ночью встать и сесть к столу, потому что ему показалось, что он придумал удачную строку. Это очень важно, если ты это можешь. Это значит – ты творец.

АНДРОН. Это было посвящено… Это было написано тогда, когда Михалков ухаживал за моей мамой. У мамы была дочка от первого брака, Катенька, Катя. Вот тогда он написал эти стихи:

Ты гора моя, забура моя,

в тебе сердца нет,

в тебе дверцы нет» —

так сказала девочка

четырех от роду лет.

Так сказала девочка,

повторила, спать легла.

Только я сидел до полночи

у круглого стола.

Только я сидел до полночи

под шорохи мышей

и под шорохи оттачивал

острия карандашей.

И потом я их обламывал

и оттачивал опять,

ничего не в силах выдумать,

чтобы лечь спокойно спать.

«Ты гора моя, забура моя…» Удивительно… Ни мама, которой было тридцать три года, ни тем более Катенька, которой было четыре, не обратили никакого внимания на эти строки. Только отец ими был настолько потрясен, что всю ночь пытался что-то выдумать такое же. Почему? Что он увидел в них, в этих строчках? А увидел он самое главное – совершенную независимость их от внешнего мира. Он видел в них поразительную силу и гениальность детского взгляда. Почему «гора»? Почему «забура»? И почему маленькой Катеньке оказалось важно, что нет в ней ни дверцы, ни сердца? Для любого прохожего эти строки были бы обыкновенной детской абракадаброй – но не для Михалкова. Он уловил в них то, что не смог бы увидеть никто другой. Именно в этом и кроется талант детского поэта Сергея Михалкова, кроется до сих пор. А самый главный его секрет заключается в том, что он не покинул страну детства, что он равнозначно легко относится как к орденам и медалям, так и к злобе и зависти, всегда сопровождавшим его жизнь. И даже сегодня, когда ему девяносто, личность его не дает покоя тем, кто не хочет смириться с его масштабом, с силой его таланта. Тем лучше. Как говорили сибирские казаки: «Если на меня громко лают собаки, значит, я еще крепко сижу в седле». Автор двух государственных гимнов двух стран в двух веках, книги которого изданы почти во всех странах мира и количество которых превышает триста миллионов экземпляров, на вопрос, чувствует ли он свое значение, отвечает: «Это должен чувствовать не я». Ничто – ни награды, ни звания, ни должности не заставили его покинуть тот мир детства, с которым и в котором он прожил всю свою жизнь.

H. М. Скажи, пожалуйста, вот тебе девяносто… О чем жалеешь?

С. М. Что не сто.

Едва ли тот неизвестный бородатый мужик, поймавший мчавшуюся под гору коляску с младенцем, мог знать, что спас не только маленького мальчика Сережу, но целую ветвь большого древнего рода Михалковых, глубоко вросшую корнями в русскую землю. Предки наши воевали, учили, лечили, писали иконы, работали на земле, и кем вырастут и кем будут маленькие Андрюша, и Сергей, и Наташа, Александр и Василий – одному Богу известно. Но хочется верить, что опорой и защитой для них всегда будут эти корни большого и, надеюсь, сильного дерева.

* * *

«Дорогой отец! Я пишу тебе эти строки в день твоего 90-летия от имени всех твоих детей и внуков, от всех правнуков, многие из которых еще не умеют ни писать, ни читать, и многих из которых ты почти просто не знаешь. Но важно, что они узнают тебя по твоим замечательным и добрым книжкам. Бог дал дожить тебе до 90 лет, и он хранил тебя на фронте, берег и потом, он сохранил тебе светлый ум, ясную память и удивительный внутренний покой и достоинство. Ты никогда не играл с нами и не говорил ласковых слов – мы принимали это как должное, не роптали и тоже никогда ничего не говорили. Но пришла пора. Отец, только теперь, имея уже четырех детей и шесть внуков, я могу сказать: ты самый добрый человек, какого я встречал в своей жизни. Только сейчас я понимаю, как велика и глубока была твоя к нам любовь, которую ты так искусно прятал за внешней иронией и непроницаемостью. По себе знаю, как тяжело это дается, но также знаю теперь, что это единственный – тяжелый и жертвенный – путь мудрого воспитания. Он заставляет детей искать свои пути и собственные решения, он учит полагаться на себя, он учит тому, что твое имя – это не крылья, на которых ты паришь над землей к славе, а крест, который ты по земле этой несешь. Он воспитывает собственный иммунитет к жизни, полной неожиданностей, опасностей, предательства, слабости и всего того, что может оказаться на пути у каждого и к чему нужно быть готовым, не имея возможности положиться ни на кого, кроме Бога и себя. Мы мало видели тебя, отец, но ты всегда появлялся тогда, когда более всего был нам необходим, когда без тебя было нельзя. Прости, что только сейчас, дожив до собственных седин, я смог это понять. Но понял я это, поверь, всем сердцем и навсегда. Воспитанный тобою, я не смог бы сказать тебе это в лицо. Но я знаю, что так думаем мы все, твои дети и внуки, все, кто тебя по-настоящему чувствует. И чувство это сильнее знания».

«Он хороший человек! Хороший!»

Людмила Салтыкова[9]9

Салтыкова Людмила Дмитриевна (р. 1936) – помощник председателя исполкома Международного сообщества писательских союзов (МСПС).

[Закрыть]

Впервые я услышала имя Михалкова в Ленинграде, где родилась и выросла. Мне нравилось читать своим младшим сестрам его стихи, особенно любимое «Тридцать шесть и пять». Тогда я еще не догадывалась, что этот человек станет частью моей судьбы и жизни, что мне выпадет счастье проработать с ним бок о бок сорок прекрасных лет.

Летом 1972 года ЦК ВЛКСМ проводил международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце!» в знаменитом пионерском лагере «Артек». Мне поручили пригласить на фестиваль Сергея Владимировича Михалкова. Я ему позвонила, ожидая сложных переговоров. Писатели ведь народ капризный, привередливый, требуют к себе особого отношения, чуть прославился – и уже недоступный, общается только через секретарей или помощников… А тут трубку поднимает сам Михалков. Я представилась, мол, так и так, какие пожелания. «Да никаких, номер только выделите попросторней», – отвечает. Я, хоть и понимала, что общаюсь с классиком русской советской литературы, но справедливость для меня была превыше всего. По своему складу я никогда не прогибалась ни перед какими авторитетами (может, это и оценил он во мне позднее больше всего), поэтому оборвала: «У нас все номера стандартные, попросторней, как вы хотите, нет». – «Ну, тогда дайте мне два стандартных номера, по той только причине, что я приеду не один», – последовало в ответ.

Я побежала к начальству советоваться: ведь не положено два номера для одного-то! Но Е. Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, не дослушав меня, улыбнулся: «Дайте, Людмила, дайте два номера. Михалкову можно все!»

Вспоминать эту историю мне и смешно, и грустно. Как нетребователен был Михалков в быту, как довольствовался всегда только необходимым и как смешны его, автора гимнов СССР и России, прекрасных пьес, стихов, басен, эти маленькие прихоти сегодня, когда каждая мелкая сошка, чуть засветившись в телевизоре, издав бесталанную книжку или спев пару песенок, уже требует себе номеров-апартаментов и «мерседесов» к подъезду!

И вот он передо мной – высокий, элегантный, настоящий потомственный дворянин, но без тени высокомерия или пренебрежения. При этом ироничный, остроумный, порой не поймешь, шутит или говорит серьезно. Причем он общался ровно и учтиво со всеми: с начальством и подчиненными, со взрослыми и детьми, с которыми никогда не заигрывал и не сюсюкал. Много лет спустя я увидела, что точно также он относится и к своим собственным детям, сыновьям и многочисленным внукам, – относится всегда серьезно и уважительно, видя в каждом прежде всего личность. Не такое ли отношение – причина гениальности его детей, всемирно известных кинорежиссеров Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского, со своей стороны плативших выдающемуся отцу искренней сыновней любовью и уважением?..

С того лета в Артеке и началась наша с ним дружба и работа, которая длилась многие десятилетия. За эти годы мы не общались с ним всего две недели – в 2000 году, когда ему позвонил В.В. Путин, попросивший написать слова к новому гимну. Михалков заперся у себя дома в кабинете, отключив телефоны и уведомив меня, чтоб его никто не беспокоил. А так – не было дня, чтобы мы не общались или по телефону, или на службе, или у него дома, на Поварской, – как раз напротив Союза писателей СССР. Пока Сергей Владимирович работал, я, в свою очередь, получала и разбирала тысячи писем со всей России от писателей с вариантами текста нового гимна. Но правительством новой России выбран был, как мы знаем, прекрасный и яркий михалковский текст.

Я стала его помощником, единомышленником и по убеждениям, и по службе. Это не значит, что мы не спорили или на все смотрели одинаково. Нет, порой спорили до хрипоты, оставаясь при том каждый при своем мнении, и даже ссорились. Но содержанием наших споров было всегда лишь одно – работа. Мы болели за дело, только за дело. Разве что, в отличие от меня, Сергей Владимирович был человек мудрый и абсолютно незлопамятный. Я всегда поражалась его принципиальности, безукоризненной честности.

Пройдя всю войну, получив два боевых ордена, Михалков ценил и уважал мужество в других людях. Узнав в 1993 году, что писатель Юрий Колесников, представленный в 1943 году к званию Героя Советского Союза за подбитые немецкие танки, так и не получил это звание, Сергей Владимирович расстроился. Он поднял архивы, перелопатил десятки документов и добился справедливости: спустя 50 лет Колесников получил звание Героя России.

Михалков умел отстаивать свою точку зрения: он всегда доводил начатое до конца. В трудные 90-е годы он сумел реорганизовать разваливающийся Союз писателей СССР в Международное сообщество писательских союзов, отстоять принадлежащий писателям особняк, писательский литфонд, писательский дачный поселок в Переделкино. С помощью Михалкова была сохранена Российская государственная детская библиотека.

Сколько нервов и времени ему это стоило – не передать! Сколько врагов он себе нажил, какие препоны ему только не ставили – взять того же бывшего мэра Москвы! При всем своем громадном авторитете Михалков не чурался лично годами ходить по судам, по кабинетам чиновников, исписывать горы писем и всячески отстаивать писательское достояние. Причем – не для себя. У него самого не было ни дачи, ни замков на Лазурном берегу. Все, что он делал, – он делал только для других. Помогал «выбивать» квартиры и устанавливать телефоны, оформлять президентские пенсии и награды заслуженным людям, издавать книги, устраивать больных писателей в хорошие больницы. Практически ежедневно к нему обращались литераторы с разными личными просьбами. И не было случая, чтобы Михалков кому-нибудь отказал.

Он повторял, что его миссия – помогать…

Я прошла с ним настоящую школу жизни, мужества, принципиальности и благородства. Он учил меня быть отзывчивой на чужую боль, учил умению прощать и не помнить зла, учил милосердию. По существу, не будучи воцерковленным человеком, он, тем не менее, всегда поступал по любви и по совести.

В те же 90-е, когда разгонялся Союз писателей СССР, в первых рядах погромщиков был Евг. Евтушенко, который вел себя крайне заносчиво и агрессивно. Он заявил, что Союз писателей больше не нужен, что его следует заменить евтушенковским творческим союзом под названием «Апрель» (который, к слову сказать, давно и тихо почил). Прошло много лет, и в 2002 году мне позвонил министра культуры М. Швыдкой, сообщив, что Евтушенко скоро будет 70 лет и надо бы подготовить документы для присвоения ему Ордена за заслуги перед Отечеством. Прихожу к Михалкову, говорю: «Как хотите, но я ничего оформлять этому перебежчику не буду, он столько плохого сделал нашему Союзу!» На что Михалков возразил: «Будь выше обид. Евтушенко хороший поэт, а талант надо чтить, даже если носитель таланта нравственно ниже своего дара».

Может, мое мнение чрезмерно категорично, но я не знаю за Сергеем Владимировичем никаких недостатков. Мне все в нем нравилось: и как трогательно он относился к своим женам Наталье Петровне Кончаловской (с которой прожил пятьдесят два года) и Юлии Валериевне Субботиной, и как любил свою большую семью – заботился о всех, никого не забывал. При мне ему как-то позвонил его сын Андрон из-за границы и сообщил, что они с женой (Юлией Высоцкой) попали в аварию.

Сергей Владимирович первым делом спросил: «Боже, а Юлечка очень ушиблась?» Он философски относился ко всем жизненным проблемам, никогда никому не завидовал, никогда никого не осуждал, ни перед кем не заискивал. И еще он любил и ценил красивых женщин, но для поэта любовь к прекрасному никогда не недостаток.

Сергей Владимирович был заядлым автомобилистом: 58 лет за рулем! Он ездил бы и дальше, если бы не попал в страшнейшую аварию и не разбил бы свое любимое рябиновое «вольво» в лепешку. Сам он чудом остался жить: пять переломов, сплошь ссадины и синяки. Но он держался стойко и переносил боль мужественно. Его кредо было – по возможности никого не обременять своими проблемами.

Он был неприхотлив. И в нем присутствовало какое-то мальчишество, легкость восприятия жизни при всей серьезности подхода ко всему, за что бы он ни брался. Михалков как ребенок радовался своим наградам, особенно гордился Орденом Андрея Первозванного (за № 9), который ему вручили в 2008 году на 95-летие. Он часто рассматривал высокую государственную награду и спрашивал: «Правда, красивый?»

Еще он был патриотом, обожал Москву, знал ее лучше всякого экскурсовода. Рожденный на Волхонке, он мог часами рассказывать о каждом доме на этой улице и о людях, которые жили в этих домах. Сходно он знал истории и многих других московских особняков. Я, ленинградка, слушала его рассказы, открыв рот.

Михалков гордился историей своей семьи как частью истории своей Родины. Он всегда ощущал себя человеком государственным, всегда старался соответствовать тем канонам верности Отечеству и гражданского долга, которые завещали ему предки.

В августе, за две недели до смерти, он, позвонив мне, попросил прийти. Придя, я услышала: «Люда, я ухожу…» Я пыталась шутить, мол, я тоже вот-вот «уйду с работы», уже, мол, нашла себе замену. Он поддерживал мои шутки, потом вздохнул, и в глазах его отразилась нездешняя даль. Но все-таки он нашел в себе силы отдать последнее свое распоряжение в качестве главы Международного сообщества писательских союзов и на мой вопрос, кто будет его преемником, ответил: «Мой первый зам, Иван Иванович Переверзин… Пусть принимает эстафету… вместо меня…» – с трудом уже закончил Сергей Владимирович.

Вскоре его положили в больницу.

Двадцать седьмого августа 2009 года Сергея Владимировича Михалкова не стало.

Прошло три года, как его нет.

Говорят, незаменимых не бывает.

Бывает.

С его уходом моя жизнь потускнела. Как будто погас свет.

В моей жизни он был – незаменим.