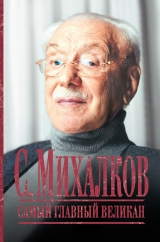

Текст книги "С. Михалков. Самый главный великан"

Автор книги: Л. Салтыкова

Соавторы: В. Максимов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Через год мне присуждают Сталинскую премию «за стихи для детей». Еще через год – вторую Сталинскую премию за фильм «Фронтовые подруги». Это ли не «охранные грамоты» по тем временам? Ну, теперь уж не посадят, думал я.

* * *

В отличие от большинства своих соратников, Сталин много читал. Он был в курсе всех литературных событий, принимал личное участие в награждении орденами деятелей литературы и искусства, присуждении премий своего имени. Его непредсказуемые оценки художественных произведений приносили авторам не только поощрения, но и беспощадно-разносную критику в партийной печати, партийных документах. Невозможно было предугадать реакцию Сталина на ту или иную прочитанную книгу, на просмотренный им фильм в кремлевском просмотровом зале. И легко себе представить душевное потрясение тех творцов, которым пришлось испытать на себе и пережить сталинские «проработки». Долгое время они не могли потом прийти в себя, войти в нормальное творческое состояние.

Известно, что не без ведома «Хозяина» попадали в тюремные застенки многие талантливые представители литературы и искусства всех национальностей, навлекшие на себя гнев и недоверие главного вершителя судеб миллионов советских граждан. Зачастую репрессивные санкции против честных и невинных людей принимались с подачи ближайшего окружения вождя. И нетрудно предположить, чем бы в свое время могла завершиться судьба Л. Леонова, М. Булгакова, Б. Пастернака, И. Эренбурга и Ю. Олеши, избежавших Гулага. Подозрительность и коварство Сталина не имели предела…

Но были художники, чье творчество отвечало вкусам Сталина, нравилось ему, и он не обходил их своим благосклонным вниманием, которое могло оказаться и временным. Здесь можно в первую очередь назвать писателей Н. Вирту, А. Толстого, К. Симонова, А. Корнейчука, режиссеров кино М. Чиаурели, Г. Александрова и И. Пырьева, актрис Любовь Орлову, Марину Ладынину, актера Бориса Андреева и некоторых других. Видимо, к этим именам справедливо причислить и мое – имя детского писателя.

Двадцать второго мая 1941 года в Кремле состоялся правительственный прием по случаю первого присуждения Сталинских премий.

По окончании приема ко мне подошел человек в штатском и предложил последовать за ним. Мы прошли через Георгиевский зал и очутились в небольшой гостиной. Здесь уже находились писатели А. Корнейчук, Н. Вирта, кинорежиссер Г. Александров с Любовью Орловой. Помнится, был еще С. Герасимов с Тамарой Макаровой.

Нас принимал Сталин.

Сталин: Давайте посмотрим с вами один фильм! Он называется «Если завтра война». Располагайтесь, товарищи!

Мы разместились в креслах. Погас свет. Зажегся киноэкран. После просмотра довольно посредственного фильма в гостиной появился А. Жданов. Между присутствующими завязалась беседа.

Вирта: Товарищ Сталин! А как выдумаете, будет война?

Сталин (сухо): Вы, товарищ Вирта, занимайтесь своим делом, а мы будем заниматься своим.

Корнейчук: Товарищ Сталин! Вы бы не могли поручить мне какую-нибудь ответственную работу?

Сталин: Посмотрим, товарищ Корнейчук.

Я в разговор не вступал. Впервые я видел Сталина так близко, что мог дотронуться до него рукой. Этого было для меня достаточно.

Тем временем Жданов сел за рояль. Начались танцы.

Воспользовавшись паузой, Сталин подошел к роялю и сказал что-то Жданову. Тотулыбнулся и заиграл частушечную мелодию. Сталин вполголоса, но так, что я его хорошо слышал, пропел несколько нецензурных русских частушек.

Ровно через месяц началась Великая Отечественная война.

Корнейчук получил назначение в МИД СССР на пост заместителя министра.

Что хотел сказать нам Сталин, пригласив на просмотр фильма с таким названием? Почему он пригласил именно нас? Это так и осталось для меня загадкой.

На примере собственной литературной судьбы у меня сложилось представление о том, что большинство людей родятся с задатками каких-либо способностей. Важно только, чтобы среда, в которую попадает человек, способствовала их выявлению. Любая способность может превратиться в дарование, если ее вовремя доброжелательно заметить, точно направить и разумно поддержать. Но направлять и поддерживать – это тоже талант, доступный не всем. Мы знаем, как иные доброжелательные литераторы, стремясь выпестовать молодого автора, начинают дописывать, «дотягивать» его слабые произведения вместо того, чтобы помочь начинающему понять, в чем слабость его творений. Если автор не дает себе труда исправить недостатки самостоятельно, а с удовольствием принимает в подарок чужие строчки, мысли и образы, он ничему не научится и повторит свои ошибки. Если же начинающий литератор вам заявляет, что ему легче написать новое произведение, чем исправить уже написанное, знайте, что он безнадежен, – писателя-профессионала из него не выйдет.

Сколько мы знаем одаренных художников, которые пишут посредственные пейзажи или натюрморты, в то время как пафос их дарования – в сатирическом жанре! Как часто артист, обладая острокомедийным талантом, мнит себя на сцене героем-любовником. Один из любимейших и прославленных актеров, будучи юношей, пришел в Московский Художественный театр держать экзамен. Он читал, конечно, то, что ему казалось наиболее выигрышным, – героическое стихотворение «Человек», начинавшееся следующими строками:

Пусть перл создания Ты, могучий царь творенья,

Кто дал Тебе венец твой золотой?

Представляете эти стихи, полные ложного пафоса, в исполнении… Михаила Михайловича Яншина, ибо речь идет именно о нем. Явное несоответствие характера произведения и данных исполнителя было настолько разительным, что экзаменаторы во главе с Лужским дружно засмеялись и попросили Яншина прочитать басню Крылова. Она-то и помогла увидеть яркое комедийное дарование этого актера Божьей милостью. Все сказанное имеет прямое отношение к автору этих строк. В двадцать лет я писал стихи для взрослых – довольно посредственные стихи. Одни были немного лучше, другие – немного хуже. Они публиковались в газетах и журналах, но все это был, так сказать, поэтический «середняк». Это я понимал.

* * *

С Самуилом Яковлевичем Маршаком я познакомился в середине тридцатых годов.

Пионерский отдел Московского комитета комсомола предложил мне принять участие в конкурсе на пионерскую песню. С комсомольской путевкой в кармане я выехал в один из пионерских лагерей Подмосковья, где прожил с ребятами около месяца. Вместе с ними ходил в походы, купался, удил рыбу, зажигал пионерские костры.

По возвращении я написал несколько песен и, совершенно неожиданно для себя, несколько веселых стихов, которые отнес «на пробу» в редакцию журнала «Пионер». Редактором журнала был талантливый писатель и журналист, один из неутомимых организаторов детской литературы Борис Ивантер (погиб на фронте в первые же месяцы войны).

Мои стихи «Три гражданина» Ивантеру понравились, и они появились на страницах журнала. Успех меня окрылил. Теперь я дерзнул сочинить целую поэму для ребят. Это был первый вариант «Дяди Степы».

Прочитав поэму, Ивантер мне сказал:

– Ну вот! Теперь мы начали всерьез писать для детей. Надо бы вас познакомить с Маршаком.

Маршак жил в Ленинграде. И вот редакция «Пионера» командирует меня с рукописью «Дяди Степы» на консультацию к Маршаку. Это была вторая в моей жизни творческая командировка. Признаться, не без душевного трепета вошел я в здание ленинградского Дома книги на Невском проспекте, где в нескольких тесных комнатах размещалась редакция детского отдела, возглавляемого С. Маршаком.

Высказав мне несколько точных, проницательных суждений, он обычно добавлял в конце:

– И никогда не забывайте, голубчик, что по книгам детских писателей ребенок учится не только читать, но и говорить, мыслить, чувствовать.

«Друг мой Маршак!» – так говорил о Самуиле Яковлевиче Горький.

Со смертью Самуила Яковлевича Маршака опустел капитанский мостик большого корабля советской детской литературы. Но корабль уверенно продолжал свой путь по солнечному курсу, по-прежнему открывая детям чудесные архипелаги Новых стихов, Новых повестей, Новых сказок.

Мы знали бойца – Маршака,

И вдруг его рядом не стало —

Упал знаменосец полка,

Но знамя полка не упало!

Бойцы продолжают поход,

На знамени солнце играет.

Маршак с нами рядом идет:

Поэзия не умирает!

* * *

Мне не забыть Корнея Ивановича Чуковского, который, узнав о том, что я награжден орденом Ленина (1939 г.), приехал ко мне домой, чтобы поздравить с высокой наградой. Веселый и озорной Мойдодыр, добрый и мудрый Айболит, Корней Иванович отличался от Маршака большей академичностью и несколько меньшей общественной активностью. Оставаясь кумиром для всех поколений малышей, он последние десятилетия мало писал для них, посвятил себя главным образом литературоведческой работе, однако его выступления по вопросам и проблемам детской литературы, его уникальная книга «От двух до пяти» навсегда останутся яркими страницами истории «суверенной державы» – литературы юного поколения.

Последнее время Корней Иванович жил в подмосковном дачном поселке писателей Переделкино, наезжая в Москву только по самым неотложным делам. Он вел жизнь литератора-труженика, начиная свой рабочий день чуть ли не с восходом солнца. Незваных гостей он умел со свойственной лишь ему одному лукавой учтивостью вовремя выпроваживать за ворота, однако с приглашенными был неизменно радушен и остроумен.

Многие годы Чуковский вел своеобразный дневник-альбом автографов, известный под названием «Чукоккала». Заполняя его записями, стихами, пародиями и рисунками своих современников, чем-либо заинтересовавших его на жизненном пути. Попасть на рукописные страницы этой книги считалось честью.

Восемнадцатого апреля 1937 года, при очередном посещении дома Чуковских, мне была предоставлена возможность записать что-либо в «Чукоккале». И вот что я написал:

Я хожу по городу,

длинный и худой,

неуравновешенный,

очень молодой.

Ростом удивленные,

среди бела дня

мальчики и девочки

смотрят на меня.

На трамвайных поручнях

граждане висят.

«Мясо», «Рыба», «Овощи» —

вывески гласят.

Я вхожу в кондитерскую,

выбиваю чек.

Мне дает пирожное

белый человек.

Я беру пирожное

и гляжу на крем,

на глазах у публики

с аппетитом ем.

Ем и грустно думаю:

через тридцать лет

покупать пирожное

буду или нет?

Повезут по городу

очень длинный гроб.

Люди роста среднего

скажут: он усоп.

Он среди покойников

вынужден лежать,

он лишен возможности

воздухом дышать.

Пользоваться транспортом,

надевать пальто,

книжки перечитывать

Агнии Барто.

Собственные опусы

где-то издавать,

в урны и плевательницы

вежливо плевать.

Посещать Чуковского,

автора поэм,

с дочкой Кончаловского,

нравящейся всем.

Я прошу товарищей

среди бела дня

с большим уважением

хоронить меня.

Естественно, подобные стихи можно было написать только в том возрасте, в каком я пребывал в первые годы моего знакомства с Корнеем Ивановичем Чуковским.

С гордостью храню я письмо мудрого Корнея, в котором он пишет:

«…Я с большим волнением прочитал, не отрываясь, всю Вашу книгу «Вчера, сегодня, завтра…». Раньше всего я прочитал те классические стихотворения, которые знают наизусть с самого дня их рождения… и бессмертного «Дядю Степу»».

* * *

Москва. Малый Черкасский переулок, дом № 1. Третий этаж. Это – Детгиз. Детиздат, издательство «Детская литература».

Отсюда в 1936 году вышел и зашагал по свету изданный отдельной книжкой с рисунками А. Каневского мой «Дядя Степа». Здесь я свел знакомство и завязал дружбу с неуемным и легендарным, самым юным командиром полка времен гражданской войны – Аркадием Гайдаром. Здесь в коридоре издательства я впервые был представлен тогда уже популярной детской писательнице Агнии Барто и почтительно пожал руку познавшему тайны природы волшебнику слова Михаилу Пришвину.

Созданное при непосредственном участии М. Горького и руководимое в разные годы талантливыми организаторами и издателями детской книги, издательство детской литературы стало в ряд крупнейших издательств мира, выпуская из года в год многомиллионными тиражами лучшие произведения русской, национальной и мировой классики, современных советских и зарубежных авторов.

С благодарностью вспоминаю и энергичную и волевую женщину, Людмилу Викторовну Дубровину. Сменив военный китель на гражданское платье, она возглавила после войны самое мирное учреждение на свете – Детиздат. Я высоко ценю ее доверие ко мне.

Особое уважение и признательность вызывает у меня образ другого фронтовика, тяжело раненного в боях, бывшего минометчика, Константина Федоровича Пискунова. Он двадцать шесть лет руководил издательством. Человек исключительной скромности и большого личного обаяния, беззаветно преданный любимому делу, он удачно сочетал в себе деловые и моральные качества умелого администратора и вдумчивого, талантливого воспитателя не только вверенного ему коллектива редакторов, но и многих литераторов и художников, ставших впоследствии известными писателями и иллюстраторами книг для детей. Я редко встречал человека, который мог бы так искренне радоваться и считать для себя праздником каждую новую творческую удачу молодого, начинающего или уже маститого, признанного автора. Многие из нас обязаны его вниманию, его советам и дружеской принципиальной критике, продиктованной лишь одним желанием: подарить ребенку новую, добротную книжку!

* * *

Осенью 1939 года я был призван в армию и участвовал в походе наших войск в Западную Украину. Это явилось началом моей литературной деятельности военного писателя-корреспондента.

Двадцать второго июня 1941 года я с группой литераторов находился в Риге. Услышав рано утром сообщение о том, что нужно ждать важных известий – выступления Молотова, я тут же покинул гостиницу и первым же поездом уехал в Москву. Я понял: вот-вот начнется война, если уже не началась, потому что услышал по радио на немецком языке фразу: «Всем судам немедленно вернуться в порты своей приписки».

Бомбили станцию Даугавпилс, но наш состав благополучно ее проскочил.

Двадцать седьмого июня по предписанию ГЛАВПУРа я выехал на южный фронт. Мне 28 лет. Я получил назначение в редакцию армейской газеты 22-й армии, позднее попавшей в окружение.

– Почему не в одну из центральных газет? – возмущаюсь я.

– От службы не отказывайся, на службу не навязывайся! – говорит мне мать, провожая на войну.

В Виннице меня перехватывает редакция фронтовой газеты «Во славу Родины». Приказом Политуправления меня зачисляют в штат ее сотрудников. В Одессе я контужен во время налета вражеской авиации.

* * *

Мы познакомились накануне, на одном из последних спектаклей одесского Театра оперетты, понравились друг другу, и вот мы одни, в полутемной большой комнате старинного особняка, душным июльским вечером, при раскрытых во двор окнах, за которыми звездное небо над притихшим приморским прифронтовым городом.

– Знаешь, – полушепотом говорит мне Марина, – больше всего я боюсь, что достанусь немцам. А потом они меня убьют, когда узнают, что я дочь бригадного комиссара… Оставайся сегодня у меня. Кто знает, что будет завтра…

Я глажу ее теплую, девичью руку и молчу. Я вспоминаю жену Наташу. Ее прекрасное заплаканное лицо и прощальный поцелуй. Ее крестное знамение, которым она меня благословила при последнем «Я буду тебя ждать!».

Я поднимаюсь, обнимаю девушку, прижимаю ее голову к своей груди.

– Завтра! Приходи ко мне завтра в гостиницу «Красная», – говорю я. – Спросишь внизу меня. Нет, лучше я встречу тебя у подъезда, на улице. Пойдем к морю…

– Я приду! – шепчет она и целует меня в губы…

…Пять. Пять с половиной… Шесть без четверти… Шесть! Она не пришла.

– Кого ты тут поджидаешь? – не без намека спрашивает меня капитан Друз.

– Назначил свидание одной прекрасной незнакомке! – в тон заданного вопроса отвечаю я.

– Не пришла, значит, и не придет! – уверенно парирует капитан. – Пошли к морю! Подышим!

Мы идем по Пушкинской улице вниз, в сторону набережной. И вдруг до меня доносится едва уловимое шмелиное гудение. Я непроизвольно поднимаю голову и вижу заходящее на большой высоте с моря на город звено немецких самолетов. И в тот же момент сливаются в одно свист и разрывы бомб, вой сирен, стрельба зениток, грохот разрушающихся зданий, и нет уже ни солнца, ни света…

Взрывная волна бросает меня на землю. Что-то рушится, падает, бьет меня по спине, по животу. В рот набивается известковая пыль. И так же внезапно все стихает. Я слышу отбой «воздушной тревоги» и начинаю ощущать себя. И тут я замечаю, что моя гимнастерка, мои брюки в теплой крови.

Первая мысль: если ранен в живот – застрелюсь!

Достаю пистолет. Еще раз ощупываю себя. Нет, я не ранен. Это не моя кровь. Это кровь капитана Друза. Он мертв.

Я выбираюсь из-под обломков стены разрушенного здания, возле которого нас застал налет. Бреду с пистолетом в руке назад, по Пушкинской улице. И тут я вижу ее! Она лежит на асфальте, раскинув руки. Я узнал ее по зеленой кофточке, в которой она была в театре…

Она боялась, что ее убьют немцы. Они убили ее… Если бы Марина не опоздала ко мне на свидание 22-го июля 1941 года!

Вместе с редакцией отступаем до Сталинграда. После контузии, новым приказом Политуправления меня переводят в редакцию центральной газеты Военно-воздушных сил Красной Армии «Сталинский сокол», где я служу до конца войны. За выполнение заданий командования меня награждают орденами «Красной звезды» и «Красного Знамени».

Работа в военной печати сблизила меня с такими видными журналистами, как Николай Кружков и Габриэль Эль-Регистан.

В газете «Во славу Родины» работали вместе со мной известные писатели – Борис Горбатов, Константин Паустовский, Илья Френкель, Николай Кружков, Владимир Поляков. Некоторые из них уже побывали на Карельском перешейке. В «Сталинском соколе» был не менее авторитетный писательский коллектив: братья Тур, Натан Рыбак, Габо Эль-Регистан.

Выполняя задание командования, я писал очерки, заметки, а также стихи и юмористические рассказы, тексты к политическим карикатурам и листовки. Мы, армейские журналисты, не просили у редактора двух недель для того, чтобы написать стихотворение или очерк. Мы писали, сидя где-нибудь на пеньке в лесу или в землянке, все, что тогда было нужно нашему читателю в солдатской шинели. И пусть не многое из того, что в те годы написано, осталось жить в наших авторских сборниках, но это была великолепная школа оперативности, внутренней собранности, воспитания чувства ответственности и медленного, трудного, капля за каплей, накопления опыта.

Здесь уместно вспомнить известное суждение А. Пушкина: «Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство: не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных».

Памятна мне морозная ночь на полевом аэродроме, когда я с непередаваемым волнением провожал на боевое задание моих друзей – летчиков Северо-Западного фронта, вылетавших в партизанский край. На борт самолета грузили пачки сочиненных мной листовок. Помню их заголовки: «Пусть не дрогнет твоя рука!», «Ты победишь!», «Не быть России покоренной!».

…Забудь сегодня слово «жалость»

И ненависть зажги в груди.

Враги сильны. И их осталось

Еще немало впереди.

Так бей врага без сожаленья,

Не пощади и не прости.

К несовершенным преступленьям,

К еще не тронутым селеньям

Орду убийц не допусти!

Нам ночи жгла зола пожарищ.

Дым пепелищ слепил глаза,

Но не от дыма мне, товарищ,

Зрачок туманила слеза.

И нам с тобой забыть едва ли,

Как на асфальте площадей

Мы жертвы с виселиц снимали

И в детских лицах узнавали

Черты родных своих детей.

Вот почему мы твердо знаем.

За что деремся на фронтах,

За что ночей не досыпаем

В сырых, холодным блиндажах.

Шагами меряем болота,

Седеем, мерзнем, устаем

И неприступные высоты

Своими жизнями берем.

Представляя в 1942 году на Северо-Западном фронте редакцию центральной газеты Военно-воздушных сил Красной Армии «Сталинский сокол», я подружился с коллективом фронтовой газеты «За Родину» и не раз выступал на страницах этой газеты.

В конце лета военные летчики вывозили из партизанского края осиротевших детей. Вместе с корреспондентами фронтовой газеты и я поехал на полевой аэродром встречать сирот.

Среди детей была дочь зверски замученного фашистами учителя из села Быстрый берег Белобелковского района Валя Петрова, двух с половиной лет. Фотокорреспондент П. Бернштейн сделал снимки. Когда снимки были отпечатаны, я попросил его дать мне портрет Вали Петровой, и девятого сентября 1942 года он появился на первой полосе фронтовой газеты Северо-Западного фронта «За Родину» с моими стихами:

Посмотри хорошенько на этот портрет

Русской девочки двух с половиной лет.

Быстрый берег – лесная деревня звалась,

Та деревня, где жизнь у нее началась,

Где ее молодая крестьянская мать

Научила ходить и слова понимать,

Где ее Валентиной с рожденья назвали.

Где росла она, русская девочка Валя.

Посмотри хорошенько на этот портрет

Русской девочки двух с половиной лет.

Шоколадом маня, подзывая к себе,

Немец бил ее плетью, ночуя в избе.

Поднимал над землею за пряди волос,

Вырвал куклу из рук и с собою унес.

Это немцы ее «партизанкой» назвали.

Это немцы отца у нее расстреляли.

Разве сердце не скажет тебе: «Отомсти!»?

Разве совесть не скажет тебе: «Не прости!»?

Слышишь, матери просят: «Она не одна!

Отомсти за таких же других, как она!»

Посмотри и запомни, товарищ, портрет

Этой девочки двух с половиной лет!

В ходе наступательной операции 4-го Украинского фронта по освобождению Крыма 2-я гвардейская армия восьмого апреля 1944 года освободила город Армянск. В это время мы с Эль-Регистаном находились при штабе 17-й Воздушной армии в Аскании Нова.

Одиннадцатого апреля 19-й танковый корпус с ходу взял Джанкой и пошел на Симферополь. Вслед за танками тем же путем двинулись и мы на нашем «джипе», в сопровождении двух автоматчиков.

По всему фронту развернулось преследование отступающего противника. Немецкие и румынские войсковые соединения были деморализованы. Отрезанные друг от друга и потерявшие связь войска плохо ориентировались в положении на фронте.

– Давай свернем налево к тому населенному пункту! – предложил я Габо, когда мы остановились на перекур.

Недолго думая, мы сошли с основной трассы, по которой еще утром прошли наши танки, и вскоре оказались на тихой окраине населенного пункта. Через несколько минут мы выскочили из переулка на небольшую площадь и резко затормозили – площадь кишела солдатами в зеленых шинелях. Группа румынских офицеров обратила на нас внимание.

Что делать? Еще мгновение, и мы в руках противника!

– Не глуши мотор! – только успел сказать Габо водителю, когда к нам уже приблизился пожилой румынский офицер.

Не успел он раскрыть рот, как Габо огорошил его по-французски:

– Какая часть? Кто командир?

Офицер растерянно, тоже по-французски, отрапортовал. Он хотел что-то спросить, но Габо приложил руку к козырьку и толкнул локтем водителя, тот понял, дал полный газ, и мы рванули в тот же переулок, из которого только что вынырнули. Одеты мы были в меховые летные куртки, на головах офицерские фуражки с «крабами». Только при внимательном рассмотрении можно было на них заметить красные звездочки. Наши солдаты были в плащ-палатках. А армянин Эль-Регистан был сам похож скорее на румына, чем на советского офицера. Его смелость и находчивость помогли нам избежать в лучшем случае плена.

– Это надо отметить! – сказал Габо, доставая флягу. И мы ЭТО достойно отметили по пути в Симферополь.

Через два дня столица Крыма была освобождена.

* * *

Официально Вена была взята тринадцатого апреля 1945 года. Четвертая Гвардейская армия под командованием генерал-полковника Н. Захватаева вела уличные бои, когда одиннадцатого апреля мы с Эль-Регистаном, в сопровождении двух автоматчиков, искали в аристократическом квартале Пратер место для ночлега.

Небольшие комфортабельные особнячки, покинутые наспех бежавшими хозяевами, зияли раскрытыми окнами. Двухспальные кровати, казалось, хранили еще тепло человеческих тел. Подушки пахли дорогими лосьонами. Предметы дамского туалета были разбросаны по комнатам. В шкафах висели немецкие военные мундиры с орденскими колодками вперемежку с вечерними дамскими платьями.

В одном из домов мы наткнулись на полулежавшего в кресле мертвого военного в форме войск «СС». У его ног на ковре валялся офицерский «Вальтер». На тахте, лицом вниз, лежала убитая выстрелом в висок молодая обнаженная женщина.

Видимо, не надеясь спастись бегством от стремительно наступавших гвардейцев Захватаева, эта немецкая пара покончила жизнь самоубийством.

Мы заняли соседний дом. На той же улице остановился и член Военного Совета армии генерал-майор Дмитрий Трофимович Шепилов.

Утром мы зашли к Шепилову. В одной из комнат наше внимание привлекла горка с коллекцией охотничьих ружей. Заядлый охотник, Эль-Регистан не удержался от восклицания:

– Дмитрий Трофимович! Да тут ведь у нас целый клад! Вам повезло! Смотрите, какие ружья! Какие трофеи!

– Я не занимаюсь на войне барахольством! – твердо ответил Шепилов.

В отличие от известных нам фронтовых генералов, Шепилов брезговал добыванием трофеев в освобождаемых от фашистов городах.