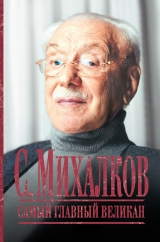

Текст книги "С. Михалков. Самый главный великан"

Автор книги: Л. Салтыкова

Соавторы: В. Максимов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Тридцать лет тому назад Никита, мой семилетний сын, постоянно разглядывая иллюстрации в журнале «Огонек», решил непременно установить возле нашего памятника почетный караул. И часто днем можно видеть двух мальцов, Никиту и внука Отто Юльевича Шмидта – Федю, вытянувшихся в струнку и держащих у плеча самодельные деревянные ружья.

…Как-то на лыжной прогулке Никита усмотрел в лесу неподалеку от нашей дачи холмик под сосной и на нем грубо сколоченный из двух бревен крест с яркой пятиконечной звездой посередине.

– Кто это?

– А это такая же могила, как у нас в саду. Только там один лейтенант похоронен, а здесь их несколько.

– А почему здесь только одна звездочка?

Вот это непроизвольное детское «почему» и положило начало дальнейшим событиям, которым я и посвящаю этот рассказ.

В самом деле, почему было не воздвигнуть на братской могиле настоящий памятник? И решено было привлечь к постройке памятника никологорских школьников.

Передо мной встала серьезная задача – организовать сбор средств на материалы для памятника. Нельзя забывать, что после военных лет многие члены дачного кооператива были неустроены. Деньги шли туго, но все же я набрала 700 рублей на покупку кирпича, цемента и на другие расходы. Но самое трудное было собрать и уговорить ребят пожертвовать частью своих летних каникул на трудную, изнурительную работу и заставить их «захотеть» построить памятник. А тут – купанье, футбол, влюбленности, ревности и просто летняя лень. Ежедневно с утра я начинала гоняться за своими строителями. Трудно было собрать их, бесполезно назначать часы, у всех были личные, дачные дела. И тут на помощь пришел Николай Семенович Селезнев, тогда преподаватель Московского института декоративного искусства. В тот год он часто бывал у нас, молодой художник с приветливым, мягким русским лицом, со светлой шевелюрой.

Николай Семенович работал над моделью обелиска, учитывая каждую деталь. Надо было решать размеры обелиска, чтобы он был виден среди высоченных сосен, а в то же время мы не могли рассчитывать на крупный монумент. Помню, как мы втыкали в землю холма четырехметровый шест и потом, отходя, со всех сторон просматривали его видимость сквозь лес.

Яму для фундамента рыли осторожно – поодаль от креста со звездочкой. Рыли на два с половиной метра глубиной, и комья земли и песка выбрасывали тоже по определенному плану. Эта насыпь должна была стать квадратным холмом вокруг памятника. Впоследствии девочки выкладывали его кусками дерна, закрепляли, и холм этот по сей день стоит зеленый и плотный.

Сначала собирали булыжник, а потом Николай Семенович, рыская по окрестностям в поисках материала, усмотрел странный черный грунт в воде возле моста; он влез в воду и к восторгу своему обнаружил крупные куски и осколки черного гранита.

Потом мы с Селезневым поехали в Звенигород и отыскали лучшего каменщика, Ивана Павловича Кудряшова. Он был на вид ленив и медлителен, настроен скептически, но за плату согласился выложить вместо печной трубы колонну для обелиска по расчетам Селезнева. Но когда, приехав, он увидел могилу с крестом из бревен, а рядом роскошный цоколь на холме, что-то в нем всполохнулось, он тоже загорелся и принялся за кладку.

Шли дни, обелиск поднимался ввысь. Селезнев командовал кладкой. Кудряшов стоял на лестнице, ребята подносили ему кирпичи так быстро, что он едва успевал укладывать. Даже самые маленькие, такие как Верочка, Федя и Никита, хоть по одному кирпичу, но тоже носили.

Было решено окружить площадку столбиками со вделанными в них кольцами для цепей.

По вечерам, дома, Коля лепил из глины модель мемориальной доски для обелиска, на тему – оборона Москвы в 1941 году. Он решал эту тему так: придорожный столб со стрелкой, вокруг запушенные снегом ели. Советский боец в тулупе и ушанке, с молодым гневным лицом, замахивается автоматом над перекладиной с указанием направления на Москву. Выразительность и динамика движения дают представление, где и что происходит…

На второй доске, помещенной ниже, были стихи, написанные мною специально:

Бойцы, защитники столицы,

Вы жизнь отдали в грозный час,

Так пусть навеки сохранится

Здесь память светлая о вас…

Доски были отлиты из гипса, а затем мы собрали по задворкам и чуланам весь медный лом – старые чайники, краны, колонки от ванн, а четверо наших мальчиков где-то в лесу отрыли сорок метров свинцового кабеля военного времени. Все это было отправлено в одну из московских мастерских и перелито в бронзовые доски. И до чего же они были красивы, эти доски, горящие медью! Было чем гордиться.

Легкий, безупречных пропорций обелиск вознесся между сосен, заканчиваясь бронзовым лавровым венком со звездой посредине. В нем воплотилось вдохновение и возвышенное искусство молодых строителей.

Интересна судьба того лаврового венка, увенчивающего памятник. Когда маршал Жуков заказал Московскому институту декоративного искусства новую модель для общевоенного значка вместо прежней: два перекрещенных ружья и посредине кружок – мишень, и это было поручено Николаю Семеновичу Селезневу, то он использовал модель нашего лаврового венка со звездой посредине.

Работа подходила к концу. Надо было еще достать цепи для ограды. Тут мы с мужем, Сергеем Владимировичем, хватили хлопот. Сначала поехали в Министерство морского флота – узнать, где можно достать якорных цепей.

На нас с удивлением посмотрели:

– Придется вам в какой-нибудь морской порт ехать. Мы здесь цепей не держим…

В Министерстве речного флота нам ответили примерно то же самое, но вдруг лифтер в министерстве, слушая наши сетования, посмеиваясь, сказал:

– А вы съездили бы в трамвайный парк, там этих цепей горы лежат.

Через два дня нам разрешили взять за наличный расчет двадцать пять метров цепей. Цепи покрыли черным лаком и прикрепили к столбикам. Памятник был закончен. Девочки принесли из леса молодых елочек и посадили их вдоль дорожки. Вышла прямая как стрела аллея. Принесли горшки с пышными гортензиями, посадили в клумбу астры и герани. Дорожка, усыпанная песком от самого шоссе, подводила к стройному обелиску, чудом выросшему среди сосен.

Никогда никологорские школьники не думали, что это будет так красиво. Завороженно смотрели на дело рук своих. Теперь каждый гордился своим участием в строительстве.

И вот двадцать второго августа 1952 года состоялось торжественное открытие нашего памятника. Готовились сутра, завесили обелиск холстом. Накануне ребята убрали весь строительный мусор и размели дорожку. О приглашенных позаботился Сергей Владимирович, и к двум часам дня съехались генерал-лейтенант Пронин и генерал Московский. Во главе с Заславским съехались журналисты, корреспонденты, фотографы, под барабанный бой пришли пионеры села Успенского. Ну и конечно, никологорские папы и мамы, не очень-то поощрявшие нашу затею и мало верившие в такой блестящий результат. Пятьдесят моих ребят линейкой выстроились возле памятника. Все они были подтянуты, причесаны, с лицами, озаренными волнением и гордостью.

Да. Теперь мои строители уже взрослые люди. Где они? Что делают? Разбрелись по разным местам. А памятник стоит. Посаженные девочками елочки разрослись в густую аллею. И каждый год, не говоря уже о юбилейных и памятных днях с парадными церемониями и искусственными венками, от весны до осени всегда кто-нибудь кладет садовые или полевые цветы к подножию одного из самых первых памятников, созданного трудом молодых рук по велению молодых сердец».

Вожди и нравыЯ всю жизнь занимался общественной деятельностью. И конечно, не раз встречался с руководителями нашего государства, как принято теперь говорить, с «первыми персонами».

Встречался и на официальных мероприятиях и в неформальном общении. Всех встреч упомнить невозможно, к тому же далеко не всегда они были интересными. Для меня гораздо важнее было составить свое личное представление о лидерах страны; говоря по-писательски, нарисовать в своем сознании их человеческий и нравственный облик. А уж что касается политического облика вождей, то на этот счет у нас умельцев хватает и без меня. Особенно много таких «мастеров» среди тех, кто видел вождей лишь по телевидению или на портретах. Я же, как уже сказано, общался с ними лично. Но по вышеназванным причинам в память врезались те встречи и те беседы, зачастую неформальные, которые оставляли определенное впечатление и давали представления о личности того или иного лидера.

Мне представляется, что мои впечатления могут в какой-то мере дополнить те мемуарные воспоминания, которыми с 1990-х годов буквально переполнен наш книжный рынок.

О Сталине я уже писал в связи с историей создания Гимна Советского Союза.

Теперь – о Никите Сергеевиче Хрущеве, с которым судьба сводила меня не раз. Кстати, мой сын Никита – тезка Никиты Сергеевича, и злые языки, коих у нас предостаточно, распространяли слухи, будто бы я намеренно назвал сына Никитой, чтобы «угодить» вождю. Забывают при этом, что мой Никита родился задолго до того, как Хрущев стал руководителем государства, когда это никому и присниться не могло. Ну, да что поделаешь с зубоскалами? – на чужой роток не накинешь платок.

Итак – Хрущев. Поначалу мне нравилась эта самобытная фигура, нравилось его мужество, когда он первым осмелился восстать против культа Сталина, против сталинских репрессий. Именно Хрущев первым заговорил о всеобщем разоружении, с его именем связывают и так называемую «оттепель» – такое название этого периода нашей истории связано с одноименным романом Ильи Эренбурга. С приходом Хрущева на пост первого секретаря ЦК КПСС явно начала меняться обстановка в стране.

Мне запомнилось, как Никита Сергеевич сам взялся сделать доклад на одном из писательских съездов – к писателям в то время руководство страны относилось с большим уважением, и доклад Хрущева свидетельствовал о том огромном внимании, какое проявляли «наверху» к писательскому сообществу.

Но конечно же сам текст доклада писали помощники Хрущева, и, видимо, этот текст Никиту Сергеевича не удовлетворил. Выйдя на трибуну, он сразу же отложил заготовленный заранее доклад в сторону и начал говорить «от себя». Говорил долго, в целом интересно, однако не всегда грамотно и обо всем. Но кое-что важное, на мой взгляд, упустил. В частности, говоря о литературе, он ничего не сказал о таком жанре, как сатира. По моему мнению, это было политически неверно. К тому же этот вопрос имел для меня особое значение, поскольку я в то время выпускал Всесоюзный сатирический киножурнал «Фитиль».

Этот киножурнал был острым, а потому далеко не всем нравился. После доклада Хрущева ко мне сразу подошли наши чиновники от литературы и недвусмысленно заметили: «Никита Сергеевич ничего не сказал о сатире… Нужна ли она теперь?»

Чиновник – на то и чиновник, чтобы прислушиваться к каждому слову свыше и «реагировать» на него: не сказано о сатире – значит, сатира не нужна.

Я понимал: положение надо исправить. И немедленно.

Поэтому на приеме в Георгиевском зале по случаю писательского съезда подошел к Хрущеву и сказал:

– Вы не упомянули о сатире.

– Что такое? – удивился Хрущев. – А почему я должен был еще о чем-то упоминать?

– А потому, – ответил я, – что вы же знаете, что каждое ваше слово будут теперь цитировать, изучать. И если вы ничего не сказали о сатире, то значит вы, Никита Сергеевич, к этому жанру плохо относитесь, и это может иметь роковые последствия не только для литературы…

– А где же мне это сказать? – заинтересованно спросил Хрущев.

– А вот прямо сейчас скажите в микрофон!

Хрущев подошел к микрофону и обратился к собравшимся:

– Вот тут товарищ Михалков говорит, что я ничего не сказал о сатире. Сатира нам нужна, она нам очень помогает! – И повернулся в мою сторону: – Ну, вот я и сказал!

Но я снова обратился к нему:

– Надо, Никита Сергеевич, чтобы ваши слова попали в стенограмму вашего доклада, тогда о них узнают все.

Хрущев тут же подозвал главного редактора «Правды»

А.П. Сатюкова и дал указание:

– То, что я сказал сейчас о сатире, вставьте в доклад!

Этот эпизод только с виду кажется простым, любопытным, да и только. На самом деле, за ним встает и прежнее, и сегодняшнее чиновничье политиканство. Я, конечно, не читал тот текст, который загодя подготовили для Никиты Сергеевича в качестве доклада на писательском съезде, но уверен, что в нем ни слова о сатире сказано не было. Поэтому не очень сведущий в литературных вопросах Хрущев о сатире и не вспомнил. А сегодня, когда я не слышу в речах наших лидеров ни одной цитаты из русской литературной классики, даже из Салтыкова-Щедрина, который так и просится в доклады любой важности, я тоже думаю о том, что это позиция каких-то чиновников. А подсказать лидеру мысль о том, сколь важна литература в наши дни для воспитания нравственности, поступить так, как я когда-то заступился за сатиру перед Хрущевым, – видимо, некому. Хотя, конечно, возможны тут и другие объяснения…

А вот другой эпизод, тоже связанный с Хрущевым.

Раньше на пленумы ЦК КПСС приглашали много гостей, в том числе писателей. Меня тоже приглашали неоднократно.

И однажды перед началом очередного Пленума ЦК ко мне обратились некоторые товарищи, ратовавшие за сохранение памятников старины, – это истинно писательская позиция. Они попросили меня передать Хрущеву письмо, в котором предлагалось создать Общество охраны памятников культуры. Ведь я не только присутствовал на том Пленуме, но мне даже предоставили слово. И вот, выступая с трибуны, я передал письмо в президиум, лично товарищу Хрущеву[5]5

См. в этой книге материал Леонида Максименкова.

[Закрыть].

Передаю письмо в президиум, а Хрущев не берет. И громко говорит:

– Не возьму!

Я в дурацком положении: на глазах всего Пленума идет обмен репликами с первым секретарем ЦК КПСС. Но отступать мне некуда, и я все-таки дожал его: в конце концов Хрущев уступил и с сердитым видом принял письмо. Я вернулся в зал и жду, чтобы кто-нибудь из выступающих после меня поддержал идею о создании Общества охраны памятников культуры. Ни один человек не поддержал! Все в кусты ушли!

А в заключительном слове Хрущев вдруг говорит:

– Вот тут Михалков защищает памятники старины…

Он резко раскритиковал содержание переданного мною письма.

И тут же, прямо на трибуне в своей экспрессивной манере что-то порвал. Не знаю, что именно: то ли текст письма, то ли свои заметки.

Я, конечно, знал, что Хрущев выступает против церкви, что он нанес ей много вреда. Но памятники старины… Не думал я, что его гнев распространяется и на историко-культурные ценности. А по всей Москве уже поползли слухи: дескать, Михалков вылез на Пленуме, а ему дали по мозгам. Снова хочется повторить: злые языки, в таких случаях всегда находятся.

И тем не менее общество охраны памятников истории и культуры все же было создано и достойно служит Отечеству. Я горжусь тем, что, по сути дела, стоял у его истоков и первым поставил о нем вопрос с самой высокой трибуны страны.

Вот таким был Хрущев – сложным, противоречивым человеком. Но – человеком! С ним можно было спорить, его порой можно было переубеждать. А порой он проявлял упрямство, непростительное для лидера великой страны, который обязан не эмоционально, а очень вдумчиво подходить к любому вопросу, который волнует общественность.

Впрочем, что касается Пленумов ЦК, то сохранился в памяти и веселый эпизод, прямого отношения к Хрущеву не имеющий. Был случай, когда два секретаря крайкомов, сидя в зале во время Пленума, вдруг начали хохотать. Хрущев из президиума сердито их одернул: «Вы что, на концерт пришли? Что вы там смеетесь?» Один из секретарей и ответил: «Извините, Никита Сергеевич, мы тут басни Михалкова читали!» Оказывается, во время перерыва они купили в киоске мою книжку. Открыли, прочитали одну из басен – и расхохотались. Вот так всегда: серьезное и смешное часто идут рядом.

Не раз приходилось мне встречаться и с Брежневым, который производил на меня впечатление доброжелательного и контактного человека.

Применительно к Леониду Ильичу не могу не вспомнить еще одну «литературную» ситуацию.

Было время, когда Ленинские и Государственные премии обходили своим вниманием произведения литературы и искусства для детей. Им предлагалось соревноваться в общем потоке, на равных условиях с произведениями для взрослого читателя и зрителя. Но в общественном мнении произведение для детей, даже очень и очень талантливое, как говорится, по определению не могло встать вровень с объемным романом известного автора или симфонией знаменитого композитора. Это было явно несправедливо. Но несмотря на мои неоднократные обращения к чиновникам, от которых могло зависеть изменение Положения о присуждении Государственных премий, ситуация не менялась, старания мои были безуспешными. Тогда я решил обратиться непосредственно к Брежневу. Заготовив предварительно целый пакет проблем, касающихся детской литературы и искусства, я записался на прием к Генеральному.

В назначенный день и час меня принял Леонид Ильич.

– Что там у тебя! – добродушно обратился ко мне Брежнев. – Рассказывай, с чем пришел!

– Детская литература нуждается в авторитетной поддержке! – говорю я. – Многие издательства отмечены правительственными наградами – да, многие, но только не те, которые выпускают книги для детей и юношества. Нуждается во внимании и театр для детей. У нас великолепный профессиональный детский театр, пользующийся популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Почему почетные звания народных артистов СССР дают главным образом актерам взрослого театра? А ведь в детском театре есть непревзойденные мастера сцены!

Брежнев слушал внимательно, и по выражению его лица я понимал, что пришел не зря.

– Ну, все у тебя? – спросил Брежнев, когда я закончил свою вдохновенную речь.

– Пока все! – ответил я, собирая свои записки.

– Давай сюда все твои бумажки! Я их еще потом сам посмотрю, – сказал Генеральный и протянул руку за моими заметками.

А вскоре были утверждены специальные Ленинские и Государственные премии за произведения для детей и юношества. Ведущие издательства детской и молодежной литературы получили правительственные награды. Лучшим актерам детского театра были присвоены почетные звания народных артистов СССР.

Но на этом дело не кончилось. Однажды в издательстве «Детская литература» меня настиг звонок из ЦК. На том конце провода был Брежнев.

– Ну как, будут еще указания? – не без юмора спросил меня знакомый голос. – Я, кажется, все выполнил? Вопрос о награждении детских писателей решим несколько позже.

Мне оставалось только поблагодарить Генерального за внимание, проявленное и лично ко мне, и к детской литературе в целом.

Но именно в этом смысле и примечательно то внимание к детской литературе, какое после моих разъяснений проявил Брежнев. Как бы ни относиться к Леониду Ильичу, но в данном конкретном случае был продемонстрирован истинно государственный подход.

В связи с Брежневым вспоминаю и другой эпизод, более личный и более, я бы сказал, забавный.

В день моего шестидесятилетия Указом Президиума Верховного Совета СССР мне присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой звезды и ордена Ленина. Этому предшествовал звонок по телефону из ЦК КПСС.

– С вами будет говорить Леонид Ильич! – предупредил меня помощник Генерального. – Не занимайте телефон.

Но напрасно просидел я возле телефона до позднего вечера. Ожидаемого звонка так и не последовало. Посторонних звонков было множество, но звонка от Брежнева я так и не дождался.

Не скрою, награждение высоким почетным званием Героя Социалистического Труда лишило меня спокойного сна. И я утром встал пораньше. Но только встал, сразу услышал телефонный звонок – первый в это утро.

– Слушаю! Кто это? – не слишком любезно спросил я, подняв трубку.

– Ты чего с утра лаешься? – ответил мне чей-то знакомый голос.

– Кто это? – переспросил я.

– Не узнаешь? Зазнался? – ответил тот же голос.

Только тут до меня дошло: это же звонит Брежнев!

– Простите, не узнал! – извинился я. – Слушаю вас, Леонид Ильич!

– Вчера никак не мог до тебя дозвониться! – сказал Брежнев. – Я уже чекистам велел тебя разыскать. Ты что, был на даче, что ли?

– Дома сидел. Вашего звонка ждал, – ответил я.

– У тебя весь вечер телефон был занят, – повторил Брежнев. – Ну, поздравляю тебя с «Героем». Мы решали этот вопрос на Политбюро, чем тебя наградить. Твои книги для детей есть в каждой школе, в каждой семье. Тебя знает вся страна. Решение приняли единогласно, так что, поздравляю. Вчера тоже о тебе у меня на даче говорили. Был у меня кое-кто, ты их знаешь. Как-нибудь еще увидимся. Дел у меня, понимаешь, навалом, все – от коров до послов. Ну, бывай здоров, Сережа!

И еще. Помню, на одном из кремлевских приемов секретарь Союза писателей поэт Николай Тихонов предложил присутствующим выпить за здоровье Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Но неожиданно стоявший рядом со мной с бокалом в руке, немного уже подвыпивший балкарский поэт Кайсын Кулиев громко произнес:

– А я не могу!

– Почему? – спросил Брежнев.

– Пора кончать с очковтирательством! – невозмутимо ответил Кайсын.

– С каким очковтирательством? – уже серьезно спросил Брежнев.

– Михалков пьет лимонад! – пояснил Кулиев.

Все вокруг рассмеялись, а Брежнев тоном, не терпящим возражений, сказал:

– За мое здоровье не пьют лимонад!

Оправдываться, а тем более пререкаться не имело смысла. Я был вынужден принять и осушить до дна протянутый мне бокал с коньяком. Вот так, даже за праздничным столом, партийное руководство страны вынуждало нас идти на компромиссы!

А теперь мне хочется рассказать об одном очень и очень важном вопросе, который был «завязан» на Константина Устиновича Черненко, человека малообразованного, тяжело больного.

В то время, о котором я веду речь, Черненко был членом Политбюро и имел очень большое влияние в партийном и государственном аппарате. По сути, он был правой рукой Генерального секретаря и пользовался его особым доверием, получая из рук Брежнева высокие правительственные награды. В общении со мной Черненко всегда был доступен и доброжелателен. Я не раз обращался к нему с различными вопросами, касавшимися тех или иных людей, и всегда добивался положительных решений. Он говорил мне, что у него в семье тоже читают мои книги. Вот поэтому я взял на себя миссию весьма деликатного свойства и отправился по этому поводу именно к Черненко.

Дело было вот какое. На одном приеме в итальянском посольстве я разговорился с митрополитом Белорусским и Минским Филаретом. В беседе он поделился со мной заботами Русской Православной Церкви в связи с приближающимся тысячелетием Крещения Руси. Святейший Синод ставил перед Советом по делам религий вопрос о передачи РПЦ одного из московских монастырей. Но для этого необходимо было принять решение Совета Министров СССР и других вышестоящих инстанций. Совет по делам религий, благосклонно отнесясь к просьбе, тем не менее не решался поднять этот деликатный вопрос на уровне ЦК и Совмина, опасаясь получить прямой отказ. Тем более что член Политбюро Гришин, тогдашний первый секретарь Московского горкома партии, был категорически против открытия в Москве каких-либо новых культовых центров. Вопрос, что называется, повис.

– Вы бываете в верхах, – закончил свою «исповедь» Митрополит Филарет. – Не могли бы вы нам помочь?

Обдумав все, я попросился на прием к Черненко и рассказал ему о разговоре с митрополитом.

– Почему же патриарх Пимен сам не обратился с этой просьбой? – удивился Черненко.

– Он не имеет на это права, – пояснил я. – Церковь отделена от государства, и все церковные дела вершатся через Совет по делам религий.

Поскольку моя семья была очень близка к церкви, а я, будучи коммунистом, лишь делал вид, что об этом ведать не ведаю, мне тем не менее была прекрасно известна ситуация в церковно-государственных отношениях.

– Так чего же Куроедов не помогает? – спросил Черненко.

– Куроедов как руководитель Совета по делам религий боится, что ему откажут. Вы же знаете Гришина, – сказал я. – Константин Устинович, вы русский человек, помогите в решении этого вопроса!

– Ладно, – согласился Черненко. – Скажите Куроедову, что я разрешил патриарху Пимену обратиться лично к Брежневу. Он напишет, а мы тут разберемся…

Я незамедлительно передал содержание разговора с Черненко В.А. Куроедову. И вскоре на послании святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена Генеральный секретарь ЦК КПСС начертал: «Внести предложение». Эта резолюция по сути означала, что вопрос будет решен положительно. Мнение Гришина уже не имело значения.

В итоге Русской Православной Церкви был передан Свято-Данилов монастырь в центре Москвы. И этот факт в немалой степени повлиял на то, что через несколько лет и великий праздник тысячелетия Крещения Руси по всей стране прошел с должной торжественностью. Праздничный концерт в Большом театре СССР, состоявшийся в присутствии представителей всех традиционных конфессий нашей страны, а также партийной и советской общественности, был открыт хоровым песнопением «С нами Бог!».

Мне не раз приходилось слышать от священнослужителей разного ранга, что фактически именно с передачи Свято-Данилова монастыря РПЦ началось возрождение православия в России…

Но вспоминается и грустное. 11 ноября 1988 года в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря митрополит Филарет сказал слово на отпевании моей жены Натальи Петровны Кончаловской. А здравствовавший в то время патриарх Московский и всея Руси Пимен прислал мне свое соболезнование:

«…Молюсь об упокоении Вашей супруги, новопреставленной Натальи Петровны. Призываю Божие благословение на Вас, Вашу семью и на труды Ваши».

А что касается Брежнева… К концу жизни генсек, продолжая оставаться на своем посту, уже не мог полноценно общаться с политическими собеседниками без заранее подготовленных текстов. Он плохо слышал, еще хуже говорил. Состояние его здоровья давало повод сочинять анекдоты, не слишком уж далекие от истины.

Я сам однажды попал с Брежневым в анекдотическую ситуацию.

Вернувшись из Софии, где проходила детская ассамблея, я привез Леониду Ильичу медаль участника этого детского праздника. И будучи у него на приеме, вручил ему этот знак – на память.

– С какой стороны ее носить? – спросил Генеральный, рассматривая красивую медаль на голубой ленте.

– Видимо, справа! – ответил я.

– Справа у меня уже нет места, – задумчиво сказал Брежнев и с сожалением отложил медаль в сторону.

Думается, места не оказалось бы и на левой стороне.

Необъяснимо быстро Брежнев утратил связи с реальностью. Наверное, потому, что по характеру он был сибаритом и «красиво жить» ему никто запретить не мог. Но когда такой личности дается фактически бесконтрольная власть, то создаются все условия для удовлетворения любых амбиций. А угодничество окружающих как бы стимулирует вседозволенность и безнаказанность в тех слоях общества, для которых личное благополучие превыше всего. Нарушения законности – приписки, казнокрадство и коррупция, парадная показуха, тотальный бюрократизм разъедали общество. Здоровые же силы практически не имели возможности противостоять беспринципности чиновников и руководителей. Колесо истории катилось не в ту сторону. Рождалось недоверие и к тому, что провозглашалось с трибун, и к средствам массовой информации, и к руководству страны.

Когда Брежнев скатился в склеротическую прострацию, еще более возросла роль М.А. Суслова, «серого кардинала» партийной верхушки. Его боялись, перед ним заискивали, его не любили. Многие годы держал он в своих руках нити идеологического правления страной. Ни одно важное решение не принималось без его участия. Касалось ли это награждения какого-либо писателя, издания собрания сочинений, выдвижения на ответственную должность в идеологической сфере или проведения съезда творческого союза. Он ходил в галошах и ездил с дачи в Москву со скоростью 50 километров в час, что создавало большие пробки: кто осмелится обгонять члена Политбюро?

Я бывал на приеме у Суслова нечасто, но по важным, как мне казалось, поводам. В частности, я был убежден, что русской поэзии должно быть возвращено имя Гумилева, и с этим вопросом пришел на прием к Суслову. Он равнодушно выслушал меня и сказал: «Посмотрим, посмотрим…»[6]6

См. в этой книге материал Ларисы Васильевой.

[Закрыть]

Но в отношении реабилитации Гумилева так ничего и не было сделано, пока само время не распорядилось иначе, и имя большого русского поэта было возвращено отечественной литературе. Как и имена многих других писателей, незаслуженно преданных забвению в советские годы.

Не случилось бы нечто похожее и сейчас, когда так называемое общественное мнение намеренно замалчивает имена других писателей, тоже талантливых… Впрочем, история учит: время все равно возьмет свое! А тех, кто действует на манер Суслова, хотя и в другом обличье, потомки помянут недобрым словом…

Анекдоты складывали и про Суслова. Но может быть, это были вовсе не анекдоты, а настоящая правда. Например, профессор Рыбаков, известнейший стоматолог, рассказывал мне, как его однажды пригласили к Суслову, у которого заболел зуб. Усадив пациента в кресло, профессор попросил его открыть рот.

– А нельзя ли как-нибудь без этого? – вдруг спросил Суслов. Видимо, ему казалось недостойным сидеть с открытым ртом перед стоматологом.

Умер Суслов, как известно, от тяжелого нарушения мозгового кровообращения…

– Твои сочинения я знаю с детства! – сказал мне однажды Михаил Сергеевич Горбачев и протянул свою книжку «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира», изданную в 1987 году. На титульном листе автограф: «Дорогому Сергею Владимировичу Михалкову с чувством дружбы и уважения. М. Горбачев».

Мне неоднократно приходилось общаться с этим улыбчивым партийным руководителем «с человеческим лицом», встречать с его стороны понимание и поддержку. Я верил в его преданность социалистическим идеалам, видел в нем убежденного партийного деятеля, взявшегося за коренные преобразования в партии, за решительные перемены в жизни советского общества. Однако в последующие годы, поднявшись на высшую ступень государственного и партийного руководства, Горбачев под давлением обстоятельств, а возможно, и по каким-то иным причинам, трансформировал свои политические взгляды, изменил позицию и в итоге стал в глазах народа чуть ли не главным виновником развала великой Советской Державы. Полагаю, что Михаил Сергеевич не мог предвидеть финала и своей личной судьбы политического деятеля, и судьбы нашего общества. Отсюда и разительная перемена отношения наших граждан к имени Горбачева – от признания заслуг до открытой ненависти. Но бесспорно одно: имя Горбачева во многом определяет непредвиденный исторический поворот, через который пришлось пройти нашей стране.