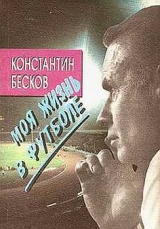

Текст книги "Моя жизнь в футболе"

Автор книги: Константин Бесков

Жанры:

Спорт

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)

Да, во многом. Но в то же время таит в себе и скрытую до поры до времени опасность.. Особенно если зарубежное турне затягивается, длится около месяца. Это выбивает футболистов из привычного ритма жизни, нередко создает иллюзии относительно потенциала собственной команды, излишнюю уверенность в своем мастерстве.

В конце восьмидесятых годов в разговоре с одним своим давним знакомым, возглавившим футбольную команду, я высказал мысль, что двухдекадная поездка за океан может обернуться для его футболистов провалами в первенстве СССР.

И действительно, результаты выступлений этого клуба оказались плачевны.

Так и мы, динамовцы, возвратившись во второй половине Февраля 1969 года § Москву и сразу же отправившись на Черноморское побережье, стали проигрывать контрольные матчи один за другим. Не осталось и следа от той слаженной, вдохновенной, почти блестящей команды, которая покоряла зрителей в Кальяри, Палермо и Каракасе. Все, что принесло победу в успешных матчах турне, напрочь исчезло. Мне пришлось обратиться к футболистам:

– Динамовцы, если вы сами не выведете себя Я состояния самоуверенности и самолюбования, положение к лучшему не изменится! Вы не растеряли умения играть в футбол. Техника, комбинационность, понимание тактики – все при вас. Но психологически вы подкошены – сначала своей излишней самоуверенностью, затем потерей веры в себя. Тренер может лишь убеждать, но, пока вы глухи к его доводам, всякое тренерское красноречие тщетно. Значит, только поражения, неудачи, оплеухи судьбы приведут вас в чувство и заставят играть так, как вы умеете!..

Далеко не сразу вняли футболисты этим призывам.

Чемпионат 1969 года разыгрывался по двухступенчатой системе, из десяти команд каждой подгруппы по семь выходило в финальную стадию розыгрыша. Мы угодили в одну подгруппу с чемпионами страны последних трех лет киевскими динамовцами. Стартовали мы просто безобразно, после первых пяти туров – лишь одно очко и последнее место… Правда, финишировали довольно мощно, показали завидную результативность и вышли на четвертое место. Но груз стартовых неудач, понятное дело, ощущался и на финише. Отразилось на результатах и отсутствие травмированных Козлова и Численко. Игорь Численко, например, так и не сумел вылечить травму и был вынужден завершить свои выступления за «Динамо».

Не играл у нас в сезоне 1969 года Вадим Иванов. Он перешел в «Спартак» и, судя по оценкам, которые давал ему в печати старший тренер спартаковцев Н. П. Симонян, во многом помог команде выиграть золотые медали. Еще в конце сезона 1968 года Вадим, сыграв 22 матча чемпионата в составе «Динамо», обратился ко мне с просьбой:

– Отпустите меня, Константин Иванович. Как-никак уже двадцать восемь, сидеть в запасе неохота. В другой команде я буду постоянно в основном составе. Отпустите без обид.

Мое правило: никого не удерживать силой. Если вижу, что футболист, стараясь перейти в другой клуб, совершает ошибку, пытаюсь его переубедить. Но аргументы Вадима Иванова были достаточно весомые: двадцать восемь лет, не всегда включался в основной состав, у нас на его месте успешно выступал Георгий Рябов. И я не стал препятствовать Вадиму.

Но не в его уходе из «Динамо» суть наших неудач, не от одного игрока они зависели.

Неисповедимы пути футбола. Как и в начале предыдущего сезона, мы начали подготовку к чемпионату страны 1970 года длительным турне по зарубежным странам. В середине февраля вылетели в Перт – столицу штата Западная Австралия. Прекрасный, надо сказать, город, тонко сочетающий архитектуру, стилизованную под эпоху Тюдоров, и более позднюю – викторианскую, с суперсовременными кубами и параллелепипедами из стекла и нержавеющей стали.

В окрестностях Перта мы с интересом рассматривали ствол 360-летнего эвкалипта, крупнейшего в Западной Австралии: длина 106 футов (32 метра), вес 110 тонн – эти данные приведены на металлической табличке. У обочины шоссе устроены гигантские цветочные часы: механизм скрыт в почве газона, стрелки замаскированы цветами, цифры тоже из цветов. Эти часы идут: в нашем присутствии часовая стрелка указывала на тюльпаны, высаженные цифрой XII, минутная – на георгины, образовавшие цифру IV. Тут же неподалеку, посреди шоссе – 200-летний колодец, вырытый первопоселенцами Австралии, бережно сохраняемый, обнесенный фигурной металлической оградкой; согласно примете в колодец полагается бросить монетку, с тем чтобы когда-нибудь к нему возвратиться.

Берега рек Кэннон и Суон, на которых стоит Перт, необычайно живописны. Это действительно зеленые холмы Австралии! Встречается то «огненное дерево» – с ярчайшими, словно пылающими цветами в кроне, то странное дерево-куст «блэк бой» («черный парень»), похожее на человеческую фигуру… На улицах – поразительная чистота, которую можно объяснить и решительностью властей: бросишь окурок мимо урны – плати штраф в 200 австралийских долларов.

А неплохая оказалась сборная у штата Западная Австралия: мы сыграли с ней 3:3. У австралийских команд – типично английская футбольная школа, и в командах много выходцев из метрополии. Построено множество великолепных футбольных полей. Мы встречались только с командами штатов, да одну встречу провели со сборной столицы Австралии – города Канберры, выиграли со счетом 5:3.

Результат 3:3 сумела повторить в матче против нас еще только сборная штата Новый Южный Уэльс. С остальными тамошними соперниками мы «расправились» довольно легко: повторный матч у команды Западной Австралии выиграли 5:0, у сборной Севера штата Новый Южный Уэльс – 6:1, у сборной штата Южная Австралия – 3: 1, штата Виктория – 7:1; и повторный матч с упорной командой Нового Южного Уэльса мы все-таки выиграли – 2:1.

Принимали нас на Зеленом континенте с исключительным радушием, показали все самое интересное и в Канберре, и в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде, Ньюкасле; даже предоставили прогулочный парусник для экскурсии в Индийском океане…

По пути на Родину задержались на несколько дней в Джакарте, обыграли молодежную сборную Индонезии 8:0, а национальную – 1:0.

В отличие от старта предыдущего сезона, в чемпионате страны 1970 года первые шесть матчей мы провели без поражений, притом не пропустив ни единого гола. Помогли, значит, беседы с футболистами о вреде самоуспокоенности, но, думаю, еще больше помогли себе ребята сами, реально оценив итоги австралийского турне, его цели и перипетии. После первых восьми туров чемпионате «Динамо» и ЦСКА вместе возглавляли таблицу турнира. Естественно, до конца было далеко и никому в голову не приходило, что финишировать наши две команды также будут вровень.

В сезоне-70 мы выиграли у киевских динамовцев оба матча, на своем и на их поле. С крупным счетом победили «Зарю», «Пахтакор», кутаисских торпедовцев и «Спартак» (Орджоникидзе). Разделили очки с ЦСКА и московским «Торпедо», три очка отняли у тбилисских динамовцев. Словом, одержали 19 побед при 7 ничьих, 6 поражениях и соотношении мячей 50:22. А у ЦСКА было 20 побед, 5 ничьих, 7 поражений и соотношение мячей 46:17. У нас и у армейцев набралось по 45 очков.

Согласно существовавшему тогда положению о чемпионате победитель должен был выявиться в результате дополнительного матча. Получился своего рода финал первенства СССР. И финал этот мы, ведя по ходу повторного поединка в счете 3:1, проиграли 3:4 и снова смогли занять лишь второе место.

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ, или ЛЕГКО ЛИ ОСТАВАТЬСЯ СПОКОЙНЫМ…

– Хорошо помню тот сдвоенный финальный матч, Константин Иванович. Был тогда командирован в Ташкент редакцией «Недели» и, конечно, не мог его пропустить. До сих пор не в силах понять, что случилось тогда с вашими питомцами? Вели с разницей в два мяча и вдруг, как через дырявое решето, пропустили три гола подряд! Неужели армейцы после перерыва стали настолько неудержимы?

– Знаете, уже много лет прошло с того дня, а горечь, которую он мне оставил, испытываю до сей поры. Как объяснить происшедшее? Началось все с того, что заболели нападающий Юрий Семин, на которого я возлагал надежды (он в то время хорошо забивал), и очень надежный крайний защитник Владимир Штапов, вместо которого мне пришлось поставить новичка команды Николая Антоновича (и это был первый для него матч в сезоне!).

Игра (имею в виду повторный матч; первый закончился вничью – 0:0) складывалась для нас успешно: повели в счете – 3:1. В перерыве между таймами прихожу в динамовскую раздевалку, и вдруг ко мне обращаются сразу трое – Маслов, Еврюжихин и Аничкин: «Константин Иванович, давайте не будем производить замены».

В моей тренерской практике – первый случай, чтобы игроки подошли с такой просьбой. Мало ли кто из них может в данной встрече выглядеть слабее обычного, мало ли кого решат заменить более свежим игроком тренеры… Впрочем, в тот день и час мне, положа руку на сердце, и выпустить на замену было, в сущности, некого.

«И позвольте мне лично сыграть против Володи Федотова», – просит Маслов. А до этого против Владимира Федотова играл двадцатилетний инициативный и старательный Евгений Жуков, и претензий к нему у меня не было. Но, подумал я, Маслов тоже словно двужильный, к тому же гораздо опытнее Жукова; разрешаю поменяться. Затем обращаюсь к Еврюжихину: «Геннадий, если атака срывается, непременно возвращайся на свой фланг и там постарайся помешать атакующим действиям Истомина. Его надо нейтрализовать, а сделать это сподручнее тебе. И надо развить успех I Прекрасно понимаю, что ребята устали, второй день сражаемся. Но ведь и армейцы устали. Ну, «еще немного, еще чуть-чуть, последний бой – он трудный самый», зато вы ведете в счете!»

Выходим из раздевалки: футболисты – на поле, я отправляюсь на скамью динамовского «штаба». Начинается второй тайм. Вижу, как говорится, невооруженным глазом: Володе Федотову просто-таки открыли «зеленую улицу», а по правому краю атаки армейцев систематически проходит далеко вперед Юрий Истомин, с которым также никто не противоборствует… Маслов не участвует ни в наших наступательных действиях, ни в оборонительных, движется вяло, как-то формально. Присутствует, и только. Что происходит, черт побери? И заменить-то некем!..

Если футбольная команда выходит на поле, считая себя командой в полном смысле слова, то она обязана играть как минимум разумно. Плохо или хорошо – это вопрос ее мастерства; но в перемещениях игроков по полю и их действиях с мячом непременно должна присутствовать элементарная логика. Целесообразность. Разум. Этот разум следует попытаться выразить языком футбола: передачами мяча партнерам, попытками сорвать атаки противника, проведением той или иной комбинации. Однако в последние 20 минут нашего повторного матча с ЦСКА элементарной логики в поступках некоторых динамовских футболистов не было и в помине.

Никто не ожидал подобной концовки ответственнейшей встречи. Динамовцы, среди которых не было ни явно травмированных, ни падавших от усталости, необъяснимо прекратили борьбу. На 71-й минуте получивший простор Владимир Федотов забивает нам гол. 2:3. Вновь и вновь Истомин и Федотов рвутся к нашим рубежам, и вскоре Владимира сбивают в штрафной площади «Динамо»; арбитр Тофик Бахрамов назначает одиннадцатиметровый. Владимир Поликарпов хладнокровно сквитывает счет. Опять мчатся в бой Федотов и Истомин. Почему никто не пытается встать у них на пути? Почему они проходят сквозь редуты динамовцев, как нож сквозь масло? Вот опять атака, Федотов посылает мяч в нижний угол наших ворот. Пильгуй не достает мяч. 84-я минута. Есть еще шесть минут, но я понимаю, что это – все…

Странное чувство испытывал я, наблюдая эту игру. Жесточайшие удары в самое мое сердце наносили мои ученики и воспитанники Владимир Федотов, Владимир Поликарпов, Альберт Шестернев, но мне не было от этого больно, не было и обиды: они честно выполняли свою работу, они стремились к победе. И мои же питомцы и воспитанники – динамовцы одновременно с армейцами наносили мне жесточайшие удары своим бездействием, безынициативностью, необъяснимой инертностью.

Войдя в нашу раздевалку, я громко сказал: «Вы игру сознательно отдали!» И больше ничего говорить не мог. Вышел. Мне кажется, можно понять тренера, вкладывающего всего себя в работу, результат которой в одночасье смазывается странным поведением нескольких игроков. Что предпримешь, находясь на скамье у бровки поля, не имея права ни остановить игру, ни как-либо повлиять на ее ход, ни даже крикнуть что-либо своим футболистам?

Администратор команды «Пахтакор» после этого матча мне говорил, будто бы какие-то приезжие дельцы, московские картежники, забавы ради (но и ради прибыли) затеяли многотысячное пари со своими ташкентскими «коллегами»: кто победит в матче 6 декабря? Тем и другим было абсолютно все равно, кто именно победит. Они развлекались, попутно делая бизнес на футболе. Администратор сказал, что те, которые ставили на ЦСКА, проявили больше стараний.

Эту же версию услышал от другого жителя узбекской столицы Лев Яшин, который был ошеломлен концовкой финального матча не меньше моего.

У меня нет доказательств. Их ни у кого нет. Никого не могу и не стану обвинять. Вполне вероятно, что эта версия – сплетня, «утка», придумка ташкентских доброжелателей, пытавшихся нас таким образом утешить (хотя подобное «утешение» может довести до инфаркта). Поэтому предлагаю читателям, как стало модно говорить, информацию к размышлению.

Вполне боеспособная команда московского «Динамо» выиграла к этому моменту Кубок СССР в весьма упорной борьбе, одолев «Арарат», московское «Торпедо», киевское и тбилисское «Динамо». Завоевала призы: имени Григория Федотова (забив больше всех мячей в чемпионате 1970 года), Спорткомитета СССР – дублирующему составу, Федерации футбола СССР – за наибольшую сумму очков, набранную основным и дублирующим составами, «Агрессивному гостю» – за наибольшее число очков, добытых на полях соперников. Команда имела в своем активе в том сезоне победу над испанской «Барселоной» на ее поле в Барселоне со счетом 5:0 (25 августа). И вот эта боевая команда ведет со счетом 3:1 в решающем матче за золотые медали чемпионов страны. И вдруг, нарушая тренерскую установку и вопреки всякой соревновательной логике, группа ключевых игроков прекращает и наступательные действия, и активное сопротивление и с легкостью необычайной пропускает один за другим три гола, на что уходит всего-навсего 14 минут.

Мне можно возразить: дескать, в футболе всякое случается. Знаю, случается. Приведу в пример матч ЦДКА – «Торпедо» в первом круге 1948 года. Автозаводцы ведут со счетом 2:1, звучит удар гонга, в то время возвещавший, что до конца игры остается пять минут. И пятерка нападения армейцев – Гринин, Николаев, Федотов, Бобров и Демин – бросается на штурм, яростный, беззаветный. И в ворота «Торпедо» забивают два мяча. Армейцы побеждают 3:2 и гордо уходят с поля.

Всякое случается в футболе. Но впервые именно перед этим таймом игроки попросили тренера не производить замены и разрешить перестановку на поле, на ключевых направлениях, после чего команда словно по сигналу разваливается как карточный домик, как детская игрушечная пирамидка. Поневоле вспомнишь слова песни о Ермаке: «И пала, грозная в боях, не обнажив мечей, дружина…»

Остаюсь при своем мнении. И в этом, кстати, я не одинок.

– Константин Иванович, пробую поставить себя на ваше место в те два декабрьских дня семидесятого года и прихожу к выводу: я отказался бы от дальнейшей работы с этой командой!

– Ну-ну, не так резво. Команда в целом очень неплохо провела весь сезон. Это раз. Без поражений ничья жизнь в спорте не обходится. Это два. Если даже допустить, так сказать, в порядке фантазии, будто кто-то из футболистов поддался на уговоры или уступил перед угрозами каких-то деляг, то, выходит, эти самые игроки прежде всего наказали себя: второго такого случая сделать «дубль» – выиграть первенство страны и Кубок – у них, как показала дальнейшая жизнь, больше не было.

Между прочим, Кубок СССР московские динамовцы выиграли у своих тбилисских одноклубников красиво. Счет был 2:1, но мог быть и больше.

33 года разделяли наш финальный матч на Кубок СССР с тбилисскими динамовцами в 1970 году и первую встречу наших же команд в борьбе за этот приз. За эти годы наши одноклубники из Тбилиси не раз выходили в финал Кубка, но им не удавалось его выиграть. Естественно, они жаждали победы именно в этом розыгрыше. Через несколько лет тбилисцам не только удалось овладеть заветным хрустальным трофеем, но и выиграть Кубок обладателей кубков Европы.

Глубоко уважаю тбилисских футболистов, с которыми меня сводила на поле судьба и с которыми мы поддерживаем самые дружеские отношения. Мне был бесконечно симпатичен Борис Соломонович Пайчадзе. То же самое могу сказать о Гайозе Ивановиче Джеджелаве, которому Евгений Евтушенко посвятил блестящее стихотворение («…Мячи вколачивал Гайоз»). И другие наши партнеры, с той и другой стороны, были друг к другу искренне расположены. Я тренировал команды, в которых успешно играли Рамаз Урушадзе, Давид Кипиани, другие грузинские мастера. Каждый мой приезд в Тбилиси на матчи подтверждал наши взаимные симпатии.

В 1990 году меня пригласили консультировать команду тбилисского «Динамо» в период ее подготовки к очередному первенству СССР. С динамовцами Тбилиси я летал как консультант в ФРГ на контрольные матчи. Турне прошло нормально. Убежден, что ни один футболист тбилисского «Динамо» и ланчхутской «Гурии» да и других команд Грузии не имел отношения к отсечению грузинского футбола от чемпионатов СССР.

Почти уверен, что и футболисты вильнюсского «Жальгириса» отнюдь не стремились к изоляции от всесоюзного футбола, к которой привели их доморощенные политические «новаторы». Эти строки пишутся весной 1990 года; я не оракул, не могу предсказать, чем завершатся усилия тех, кто стремится отделить Литву от Советского Союза, но вред литовскому футболу, как и всему футболу нашей страны, эти люди уже нанесли.

Вернемся в 8 августа 1970 года. Тбилисцы сразу пошли в наступление, особенно активно атаковали с флангов. Московские динамовцы встретили их организованно, первый натиск отразили и старались контратаковать. На 17-й минуте Валерий Маслов исполнял штрафной удар. Мяч попал в защитника тбилисцев, отскочил к Владимиру Эштрекову, и тот немедленно пробил в нижний угол тбилисских ворот – 1:0. Еще один очень опасный удар Эштрекова перед самым перерывом самоотверженно отразил Рамаз Урушадзе.

Второй тайм начался новым напором грузинских мастеров. Но вот в контратаке Владимир Козлов выходит один на один с вратарем соперников… Козлова догоняет защитник, сбивает с ног! Однако судья В. Толчинский определяет, что защитник сыграл не в игрока, а в мяч.

На 62-й минуте опять Эштреков прорывается по правому флангу, отдает пас Козлову. Тот пытается пробить по воротам в падении через себя, но это у него не выходит. Все же Козлов удачно подрезает мяч, и Геннадий Еврюжихин, к которому мяч отскакивает, спокойно и точно «кладет» его в сетку. 2:0.

Через четыре минуты тбилисцы один гол отквитали. Защитник Шота Хинчагашвили с линии штрафной площади послал мяч в верхний угол ворот Яшина. Лев несколько раз в этом матче брал или парировал очень трудные мячи, а тут не успел.

Было еще много голевых моментов. Отлично провел матч Козлов, был очень полезен и в атаке, и в обороне. На 80-й минуте Урушадзе сумел парировать его мощный удар. Счет 2:1 уже не изменился.

– Константин Иванович, скажите, в Барселоне вы в связи с чем оказались?

– Там проводился блицтурнир. 25 августа мы победили «Барселону» со счетом 5:0, два гола на счету Г. Еврюжихина, по одному забили В. Эштреков, В. Маслов, Ю. Семин. Вышли, таким образом, в финал и на следующий день проиграли 1:3 клубу «Дожа-Уйпешт» из Венгрии.

– Что полезного дает такой турнир?

– Ну хотя бы дополнительный опыт кубковой игры в течение двух дней подряд. В связи с этим проигрыш 6 декабря после ничьей 5 декабря отсутствием опыта не объяснишь… Календарные матчи сезона 1970 года закончились 5 ноября, и мы, чтобы иметь игровую практику до решающей встречи с ЦСКА, провели несколько тренировочных матчей за рубежом. 11 ноября во Франции, в Бордо, с местной командой «Жиронда» сыграли 1:1. Затем 14 ноября в Швейцарии, в Люцерне, с одноименным клубом – 3:0 в нашу пользу. Еще через день в Шотландии, в Глазго, с давнишними моими знакомцами – «Глазго рейнджере». Мы проиграли им со счетом 0:1, но этот матч, как позднее выяснилось, оказался чрезвычайно полезным для динамовцев. Далее, 18 ноября в английском городе Лестере с командой «Лестер сити» – тоже поражение, 0:2. Наконец 20 ноября в Западном Берлине с тамошней «Гертой» – 2:4.

Наши поражения в этом турне не должны были смущать или лишать игроков уверенности в себе. Все эти спарринг-партнеры – сильные команды, одни больше, другие меньше, но все хорошо известные в Европе. Это были представители футбольных школ, несколько отличающихся одна от другой. Такие матчи больше всего огорчают чиновников, которым важно написать в отчете: «Одержано столько-то побед». Между тем поражение с минимальным счетом, к примеру в Глазго, может быть в известном смысле куда полезнее, нежели победа со счетом 7:1 над сборной австралийского штата Виктория…

Несмотря на минорный аккорд сезона-70, в список 33 лучших футболистов СССР были занесены семь московских динамовцев: В. Аничкин, В. Смирнов, В. Зыков, В. Маслов, В. Козлов, В. Эштреков и Г. Еврюжихин. И новый сезон мы начали без каких-либо следов минорного настроения, комплекса неполноценности. Опять в феврале-марте съездили в облюбованную для тренировочных встреч Австралию, устроили там разгром сборной штата Квинсленд —10:1, сборной штата Южная Австралия – 6:0, но с командой штата Новый Южный Уэльс наши взаимоотношения накалились: один матч выиграли со счетом 5:3, а другой проиграли – 1:2.

Что ж! То была крепкая профессиональная команда с игроками из серьезных английских клубов.

– В составе команды 1971 года появились или закрепились молодые игроки с несомненным будущим: Алексей Петрушин, Александр Маховиков, Андрей Якубик, Анатолий Байдачный, Анатолий Кожемякин. Восемнадцати-, девятнадцати– и двадцатилетние. И наряду с ними – опытный и титулованный Йожеф Сабо, заслуженный мастер спорта, уже на четвертом десятке лет…

– Конечно, приход Сабо в команду поначалу вызвал недоуменные вопросы. Пришлось объяснить, что в тот момент команде был очень нужен человек именно с таким опытом, с высоким уровнем футбольного образования, каким обладал Йожеф Сабо. К тому времени Сабо завершал свою футбольную карьеру в «Заре». Я направил к нему второго тренера Адамаса Голодца. Адамас по моему поручению спросил: «Йожеф, ты что, решил совсем расстаться с футболом?» Сабо ответил: «А что?» – «А не хочешь поиграть у нас, в московском «Динамо»? Но – с полной отдачей, так, как ты умеешь и можешь?» И Сабо охотно согласился.

Нельзя не признать: участие Йожефа Сабо заметно усилило действия нашей средней линии, а следовательно, и всей команды. Жаль, некоторые другие мастера слегка сдали в новом сезоне. Чуть больше половины матчей сыграл Валерий Маслов и завершил свои выступления за московское «Динамо». По окончании сезона покинули команду Штапов, Семин, Авруцкий. Но вот воспитанники групп подготовки дебютировали более чем удачно. Правда, кое-кого из них пришлось переквалифицировать. Например, Владимир Басалаев, игрок с опытом, придя к нам в «Динамо», стал выступать не в нападении, а в защите, приносить больше пользы в обороне, правда не разучился и голы забивать.

Я всегда старался помочь новому, еще не утвердившему себя игроку обрести свое подлинное игровое лицо, а с ним уверенность и опыт. Бывает, видишь: не шибко справляется новичок команды со своими игровыми функциями. В атаке играет средне, забивает мало, а у него есть явные оборонительные достоинства: в отборе цепок, умеет подключаться к атакам, освоил игру из глубины поля. На новом месте его отдача возрастает, он проявляется в новом качестве и обретает завидное реноме.

В сезоне 1971 года мы стартовали бодро. 11 туров без поражений. Лишь в двенадцатом туре впервые за сезон проиграли– ленинградскому «Зениту», 0:1. Зато в следующем сезоне одержали победу над чемпионами страны, армейцами (1:0). От лидера, киевского «Динамо», отставали всего на два очка.

– Константин Иванович, передо мной справочник «Динамо» из серии «Библиотека футбольного болельщика». Там, где речь идет о сезоне 1971 года, авторитетные обозреватели Валерий Винокуров и Олег Кучеренко пишут:

«В этот период началась полоса обидных неудач: судейские ошибки следовали одна за другой, динамовцы лишались заслуженных очков. Даже на всесоюзном совещании тренеров и судей отмечалось, что грубые просчеты арбитров свели на нет труд коллектива динамовцев, сбили команду с ритма, отразилось это и на психологическом состоянии игроков…»

– Ну в принципе так. Тем не менее первый круг мы закончили все же на третьем месте. Оборона постепенно слабела. Смирнов после тяжелой операции совсем вынужден был расстаться с футболом, были травмированы Зыков и Долбоносов, многие матчи пропустили по собственной вине Аничкин и Маслов. И все-таки, вопреки обстоятельствам, мы все еще претендовали на место в тройке призеров. Лишь после поражения в Москве от тбилисских динамовцев (1:2) мы поняли, что практически надежд на медали у нас не остается.

В августе мы были приглашены на международный турнир в Испанию. Сыграли там со счетом 0:0 в основное время матча с известным бельгийским клубом «Стандард». Исход встречи решила серия одиннадцатиметровых, которую бельгийцы исполнили лучше нас (4:3 в их пользу). Нам досталось третье место, потому что в игре с хозяевами поля, командой «Атлетико» (Бильбао), счет в основное время был 2:2, а по пенальти динамовцы одержали верх – 7:6. То была своего рода репетиция перед началом наших выступлений в розыгрыше европейского Кубка кубков, в котором мы участвовали впервые.

15 сентября 1971 года, греческий город Пирей, одна шестнадцатая финала… Наш соперник по жребию – «Олимпиакос». В разные годы эта команда возникала на международной арене, имела в активе и победы. К тому же в кубковых матчах нельзя сбрасывать со счетов никого. Внутренне собравшись на эту игру, динамовцы выиграли в Пирее со счетом 2:0. Оба гола забил вышедший на замену Владимир Козлов.

Через две недели «Олимпиакос» наносил ответный визит, как положено в европейских розыгрышах. Динамовцы опять едва не поплатились за свою самоуверенность. Опять посчитали: если уж на чужом поле повергаем соперника, то на своем возьмем его голыми руками… Два мяча забил нам «Олимпиакос». Спасибо многоопытному и хладнокровному Йожефу Сабо, сумевшему провести один мяч; этот его гол и вывел нас в следующий круг, в одну восьмую финала.

20 октября, турецкий город Эскешехир… Наш очередной противник – клуб «Эскешехирспор». Вновь гол, единственный в этой встрече, забивает Владимир Козлов. Через две недели, 3 ноября в Москве, он же, наш центрфорвард, повторяет свой успех. 1:0. Московское «Динамо» выходит в четвертьфинал.

Тем временем в чемпионате СССР мы вновь оказались на пятом месте. Для московского «Динамо», и здесь не могу не согласиться с критикой в прессе, это место чересчур скромное. Мы оказались бы повыше (отставали от третьего призера всего на пять очков), но не ладилось на финише. Не хочу ни на кого пенять; как говорили древние римляне, «моя вина».

Не могу не коснуться и события, которое завершило большой и очень значительный этап в жизни команды московского «Динамо». В мае 1971 года состоялся прощальный матч Льва Яшина, признанного лучшим вратарем мира. Сборная клубов «Динамо» играла со сборной звезд мирового футбола. Участие в этой игре молодых футболистов нашей команды было для них и очень почетным, и очень полезным. Лев Иванович Яшин, став начальником команды, которой посвятил всю свою жизнь, благотворно влиял на нашу молодежь, был для нее примером спортивной доблести и чести.

В дни, когда завершалась работа над рукописью этой книги, весной 1990 года, не стало Льва Ивановича. Я находился в госпитале после серии довольно сложных операций, и от меня врачи и медсестры старались скрыть печальную весть. Но не сумели. Смерть старого товарища нанесла мне удар в самое сердце. Я знал Льва Ивановича более 40 лет. Знал, как рыцаря футбола, справедливого и прямого, лишенного какой-либо претенциозности, чуждого позе и краснобайству, самоотверженного в игре, неустанного в работе, доброго и простого в быту. Лев Львиное Сердце… Не могу вспомнить случая, чтобы он кривил душой, чтобы не был предельно честен в вопросах спорта и жизни. Да, Лев Яшин был достоин звания Героя Социалистического Труда, которым отметило его государство в последние дни его жизни.

– Мне врезался в память эпизод, связанный с характерным качеством Льва Ивановича. Это было на турнире юношеских команд – мемориале Гранаткина. Яшин сидел на трибуне Ленинградского спортивно-концертного комплекса, его окружали ветераны отечественного футбола, а также мы, представители прессы. Шел разговор о футболе с самых разных точек зрения. Лев Иванович сказал: «Обращается ко мне старый динамовец, известный спортсмен, носящий высокие спортивные титулы, и просит: «Взял бы ты, Лева, моего сына Сашу в «Динамо» вратарем, парень спит и видит себя в динамовских воротах». Я отвечаю: «Как же я его возьму, он не такого уровня голкипер, чтобы стоять в воротах московского «Динамо». А собеседник настаивает: «Твое слово веское, ты скажешь, и его возьмут и поставят, а там он вырастет в большого вратаря…» Ну как объяснить этому человеку, вроде бы опытному спортсмену, что так не делается, нельзя стать большим вратарем по блату, по протекции!..»

– И в этом весь Яшин. Честь превыше всего.

– Константин Иванович, в сезоне 1972 года восемь динамовцев Москвы выступали за сборную СССР (Еврюжихин, Байдачиый, Долматов, Пильгуй, Якубик, Кожемякин, Маховиков и даже «списанный» было из футбола Сабо). Ведущими игроками сборной на олимпийском турнире в Мюнхене стали Еврюжихин и все тот же Сабо (а ведь это вы вдохнули в него вторую молодость!). Команда «Динамо» играла в финале европейского Кубка кубков, проявила в этом матче упорство и мужество, едва не вырвала победу у сильных соперников. Почему же чемпионат СССР сложился для московских динамовцев так неудачно? Десятое место, лишь половина возможных очков, а соотношение мячей – 39:35 – едва-едва плюсовое…

– А знаете, всего за четыре тура до финиша чемпионата 1972 года мы еще претендовали на второе место, на серебряные медали! Однако в этих четырех турах команда «сломалась»: взяли только два очка из восьми. И, поскольку конкуренты наши не зевали, «Динамо» откатилось назад.