Текст книги "По следам минувшего"

Автор книги: Ирина Яковлева

Жанр:

Биология

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)

Гедеон Мантель был озадачен не меньше своей жены. Он хорошо понимал, что кости, подобные тем, что нашла его супруга, принадлежали животным, доселе науке еще неизвестным. Боясь наделать ошибок, он решает послать находку для точного определения Жоржу Кювье – отцу палеонтологии позвоночных, крупнейшему анатому своего времени и потому, естественно, первейшему авторитету.

Кювье внимательно рассматривает присланные зубы и решает, что перед ним остатки носорога. Несколько позже он меняет свое мнение, указывая, что это не носорог, а гиппопотам. Но Мантель решительно не соглашается с Кювье. Он тоже изучил зубы и готов поклясться, что они принадлежали рептилии, хотя рептилий такой древности в то время просто еще не находили. В 1825 году Мантель назвал найденную рептилию «игуанодоном», что значит «игуанозуб». Мантелю кажется, что зубы эти больше всего напоминают зубы современных крупных ящериц игуан.

Мнения авторитетных ученых разошлись, и спор их могли решить только новые находки, которые не заставили себя долго ждать.

В 1877 году в Бельгии, в угольной шахте Берниссара, ученых ждал настоящий сюрприз: семнадцать полных скелетов больших и маленьких ящеров, зубы которых оказались как две капли воды похожи на зубы, найденные Мантелем и его женой. Но к игуанам они не имели никакого отношения. Это оказались доселе неизвестные науке существа, которых, как, впрочем, и других крупных ископаемых рептилий, выдающийся зоолог и анатом Англии сэр Ричард Оуэн предложил назвать «динозаврами».

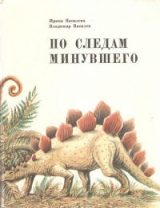

Теперь кости динозавров найдены по всему свету, кроме Антарктиды. И внешний облик многих из них удалось восстановить. Особенно поражают воображение динозавры, жившие в позднеюрское время. Среди них растительноядные – стегозавры, брахиозавры, диплодоки – и хищники – карнозавры и целурозавры. В это время огромных низин и болот особенно хорошо жилось животным, которые, как бегемоты, любили понежиться в воде. Поэтому в науке они получили название «амфибиальных форм». Хотя название это, как и приверженность животных, которых оно объединяет, к воде, многими учеными сейчас считается спорным.

Когда-то предки диплодоков ходили на двух ногах. Но потом тяжесть их тела так возросла, что им пришлось опуститься на передние ноги, которые были много короче задних. Вес тела диплодока достигал тридцати тонн, а длина – двадцати метров. Жили диплодоки 160 миллионов лет назад. Питались они мягкой растительностью и вели полуводный образ жизни, подобно современным бегемотам. В конце спины, в крестцовом отделе диплодока, был второй мозг.

Очень заманчиво было бы предположить, что этот мозг «командовал» хвостом, тем более что он был даже больше головного. Ведь головной мозг диплодока весил меньше мозга котенка.

В ЮРСКИХ ЛЕСАХ

Влажный теплый воздух полон болотных испарений и кишит насекомыми. Здесь, под сводами пышных, увитых лианами крон деревьев, царит вечный сумрак. Гинкговые деревья, саговниковые пальмы, кипарисы и папоротники обступили большое болото. На топком его берегу деревья стоят реже. Лучи солнца отражаются в воде и высвечивают чьи-то большие и глубокие следы в прибрежном иле.

В лесу слышится треск. Валятся саговники и кипарисы. Кто-то приближается к воде. Вот из-за дерева показалась голова, маленькая и добродушная. За головой тянется шея. Ей будто конца нет. Выше самого высокого дерева, заслоняя все вокруг, к воде движется живая гора. Голова животного уже почти не видна с берега, а передние ноги только коснулись воды. Медленно, очень медленно погружается гигантское тело, за ним тянется хвост, который кажется еще длиннее шеи.

ДИПЛОДОК, ЧТО ЗНАЧИТ «ДВУДУМ»

Палеонтологи назвали этого ящеротазового динозавра диплодоком потому, что в конце спины, в крестцовом отделе, у него был второй мозг. Очень заманчиво было бы предположить, что этот мозг «командовал» хвостом, тем более что он был даже больше головного. Кстати, головной мозг диплодока весил меньше мозга котенка.

Зубы диплодока торчали только в передней части рта в виде тупых цилиндрических шпеньков и годились разве что на срывание мягких растений.

Целыми днями бродил диплодок по болотам, нежился в теплой воде и ел, ел без конца. Его маленькая голова на змеиной шее то тянулась к высоким кронам деревьев, то погружалась глубоко в воду. Очень нелегко прокормить такое большущее тело! Ведь весил диплодок около тридцати тонн. Взрослому человеку нужно сделать не менее сорока шагов, чтобы пройти вдоль его скелета в музее от головы до кончика хвоста. Когда-то предки диплодока ходили на двух ногах, но потом тяжесть тела ящеров так возросла, что им пришлось опуститься на передние ноги, и тела их как бы опрокинулись вперед. Уж очень короткими оказались передние ноги по сравнению с задними!

А диплодок тем временем совсем погрузился в воду, и только голова его, как перископ, торчала высоко над поверхностью да маленькие глаза внимательно смотрели в сторону берега, где с возрастающей силой слышались шум, чавканье и скрежет. Это продирался сквозь прибрежную растительность стегозавр.

СТЕГОЗАВР – «ПОКРЫТЫЙ ЯЩЕР»

Маленькая плоская голова ящера грызет, грызет без конца. Неуклюжее четвероногое тело с громадным животом больше слоновьего. Спина украшена двумя рядами костяных пластин, похожих на богатырские щиты древнерусских воинов. На конце длинного хвоста четыре острых шипа.

Весил этот ящер раз в сто больше самого крупного человека. А мозг его был не больше кошачьего. Как и у диплодока, второй его мозг был в крестце.

Стегозавр – птицетазовый динозавр, предки которого тоже ходили на двух ногах. То, что четвероногость у стегозавра явление вторичное, подтверждают и его короткие, по сравнению с задними, передние ноги, отчего зад его оказывается выше головы. Четвероногость понадобилась стегозаврам, чтобы удобнее было защищаться от хищников, которые могли напасть только сверху. Как мы увидим, мера эта оказалась для стегозавра весьма эффективной.

С хрустом перегрызает стегозавр стебли и листья, не обращая внимания на шипы и колючки.

Его зубы не приспособлены для нережевывания пищи, и он глотает ее совсем так, как в наши дни заглатывает капустный лист черепаха.

Медлительный травоядный ящер занят только насыщением, и ему нет никакого дела до того, что творится вокруг. А между тем из-за деревьев выскочил такой же большой, как стегозавр, но совсем не мирный ящер на двух ногах.

АЛЛОЗАВР – «ЧУЖОЙ ЯЩЕР»

Это аллозавр – хищный ящеротазовый динозавр. Его передние лапы гораздо меньше задних, но все-таки еще длинные и крепкие. Хищник шумно дышит и озирается по сторонам. Но он безнадежно опоздал. Диплодок уже давно в полной безопасности, а стегозавр на минуту перестал грызть и зашипел, совсем так, как в наши дни шипит кошка на щенка, внезапно подскочившего к ее миске с молоком. Грозно заскрежетали щиты-пластины на спине. Дрогнул шипастын хвост. Поди-ка тронь такого!

И десятиметровый гигант, который в наши дни справился бы со слоном, отступил. Лязгнули мощные кинжалы зубов в огромной, как пещера, пасти. Резкий клекот полетел над болотом.

И над вершинами деревьев растревоженного леса вдруг поднялась еще одна голова. Маленькая и любопытная.

БРАХИОЗАВР – «ПЛЕЧЕЯЩЕР»

Это потревоженный брахиозавр – дальний родственник диплодока – наблюдал поражение аллозавра. Брахиозавр метров на шесть короче диплодока, главным образом за счет длины хвоста.

А передние его ноги гораздо длиннее задних. Совсем жирафья фигура! Только необыкновенно высокая и массивная. И хотя брюхо брахиозавра почти волочилось по земле, он, как современный жираф, срывал листья с крон деревьев.

Конечно, такому гиганту некого было бояться: аллозавр не решился бы напасть на него.

Исполинский брахиозавр

СМОНТИРОВАТЬ СКЕЛЕТ ПРАВИЛЬНО – ЭТО НЕ ПРОСТО!

Скелет диплодока нашел американский профессор Марш в верхнеюрских отложениях Северной Америки, в штате Вайоминг. Смонтированный скелет был выставлен в американском музее Карнеги, а сделанные с него слепки Карнеги разослал в европейские музеи. Один из слепков получила Россия. Слепок этот можно увидеть в Палеонтологическом музее Академии наук СССР – громадный скелет черного цвета едва помещается в просторном зале. Черный цвет не прихоть монтировщиков – такими оказались кости подлинника, когда их обнаружил профессор Марш. Так окрасили их минеральные соли, которые постепенно заместили в костях органическое вещество.

А вот правильно ли смонтирован скелет? Тут мнения специалистов расходятся. Г. Торнье считает, что строение конечностей и их поясов не позволило бы диплодоку ходить на вертикально стоящих ногах, то есть так, как собран скелет, потому что сочленовные поверхности его костей, так же как у ящериц, направлены в стороны. Значит, ходить диплодок мог только так, как это делают ящерицы, с согнутыми в стороны ногами. Строение позвонков шеи указывает на ее вертикальное, согнутое в форме буквы S положение, а не горизонтальное, какое ей придали.

Если верить Торнье, то в скелете диплодока правильно смонтирован только хвост. Он и должен был бы, по его мнению, тянуться по земле, потому что таз не выдержал бы его тяжести при висячем положении.

Видимо, о том, чтобы посетители увидели скелет, собранный согласно последнему слову науки и техники, позаботятся ученые и монтировщики, когда Палеонтологический музей переедет в новое здание на юго-западе Москвы.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ

С находками остатков динозавров и их последующим изучением связано много забавного и трагического.

В середине прошлого века центр палеонтологических исследований переместился в Америку. Точнее говоря, на ее Дикий Запад: в штаты Вайоминг, Юта, Дакота, так хорошо известные всем нам по кинофильмам об индейцах и ковбоях. Именно там, в этих местах, впервые были найдены остатки гигантских динозавров. И в пестрой толпе переселенцев и искателей приключений нередко можно было встретить «охотников за ископаемыми»: преподавателей и студентов университетов, таких же загорелых и увешанных оружием, как и все остальные. Но похожи они были не только внешне. Чисто американские черты – азарт, предприимчивость, авантюризм, индивидуализм и дух соперничества – объединяли и тех и других.

ВЕЛИКИЕ НЕДРУГИ

Первую американскую палеонтологическую экспедицию организовал племянник крупного американского капиталиста Пибоди – Отниэл Марш. Он был одержим наукой, невероятно трудолюбив, имел прекрасное образование. К тому же на снаряжение экспедиций он мог тратить столько денег, сколько находил нужным. И конечно, результаты не заставили себя долго ждать. В его лабораторию потекли буквально реки ископаемых костей и отпечатков, добытых как в организованных экспедициях, так и частными лицами, у которых Марш просто скупал их, не жалея денег. Особенно привлекали его диковинные чудовища, которые были совсем не похожи на тех, что живут сегодня. Ему удалось найти и описать очень многих из них.

В те же годы увлекся палеонтологией внук квакера, основателя «Торгового дома «Братья Коп» в Филадельфии – Эдвард Коп. По широте познаний, увлеченности и работоспособности Коп не уступал Маршу. И так же как Марш, мог тратить огромные средства на организацию палеонтологических экспедиций.

Общие интересы и увлеченность поначалу сблизили этих исследователей. Но успехи одного не давали покоя другому, и между ними началась жесточайшая конкуренция, которая перешла в конце концов в смертельную вражду. Каждый из соперников спешил отыскать и описать все новые и новые роды и виды, стремясь непременно опередить другого. И ни тот, ни другой нимало не заботились о том, что, кроме них, тех же ископаемых животных могли изучать другие палеонтологи. А такие были.

Прежде всего, это сам основоположник палеонтологии позвоночных в Америке Джозеф Лейди. Ученый огромной эрудиции и редкой тщательности в работе, он никогда не располагал большими деньгами для ведения своих исследований. Именно поэтому ему приходится вскоре расстаться с палеонтологией и заняться другими чисто биологическими проблемами. Сам он так высказался по этому поводу: «Прежде каждое ископаемое, найденное в Соединенных Штатах, передавалось мне, так как никому не хотелось изучать такие вещи, а теперь профессора Марш и Коп, с их толстыми кошельками, предлагают деньги за то, что прежде доставалось мне бесплатно, и в этом отношении я не могу конкурировать с ними. Итак, теперь, поскольку я не получаю никакого материала, мне пришлось вернуться к моему микроскопу и моим корненожкам, заниматься и довольствоваться ими».

Так неуемный азарт двух богатых исследователей лишил третьего крупного ученого возможности работать по специальности.

Мало того, поспешное установление новых родов и видов часто приводило к тому, что Коп, Марш, а до них Лейди изучали и описывали одних и тех же ископаемых и давали им названия каждый на свой вкус. В результате получился такой хаос, что последующим исследователям пришлось потратить уйму времени на то, чтобы все это упорядочить.

В конце концов победу, если так можно выразиться, в количестве описанных видов одержал все-таки Марш. На свои деньги он покупал не только ископаемых животных, но и самих палеонтологов. В его лаборатории работали лучшие препараторы, лучшие художники-рисовальщики и высококвалифицированные ученые. Марш платил всем из собственного кармана. И все, что они делали в его лаборатории, становилось собственностью их хозяина. Марш чем-то напоминал Дюма-отца в палеонтологии. Сам талантливый ученый, он проходился рукой мастера по трудам своих «палеонтологических негров», ставил свою фамилию и публиковал, даже не упоминая истинных авторов исследования. А среди них были ученые выдающихся способностей и энциклопедических знаний.

Особенно трагичной была судьба одного из таких «негров» Марша – Харджера, который умер, не дожив и до сорока лет. Американский палеонтолог Шухерт так говорит о Харджере: «Харджер был несчастен, так как ему не было позволено писать об ископаемых позвоночных ни единолично, ни в соавторстве с Маршем. Профессора, работавшие в музее, просили за Харджера, но безрезультатно».

Это – один из современных вариантов родословного древа ископаемых ящеров. Предполагается, что динозавры образуют две резко обособленные группы – птицетазовых и ящеротазовых, независимо происходящих от древних текодонтов. Морские рептилии – ихтиозавры и плезиозавры – относятся к ветви, происходящей от иных, более древних предков, равно как и зверообразные ящеры.

Ни одна из этих ветвей не пережила конца мелового периода.

О ЮНОЙ МЭРИ ЭННИНГ И ЕЕ НАХОДКАХ

Не менее прихотливые истории сопутствовали находкам ископаемых морских рептилий.

В самом начале прошлого века в маленьком городке на юге Англии жил бедняк по фамилии Эннинг, который добывал пропитание для своей семьи удивительным способом. Целыми днями лазал он с молотком и мешком по окрестным береговым обрывам и выбивал из белых известняков перламутровые катушки аммонитов.

Надо сказать, что туризм в Англии появился гораздо раньше, чем в других странах, и туристы в прошлом веке точно так же любили приобретать сувениры, как и теперь. Старик Эннинг не просчитался. Его необычные сувениры пользовались большим спросом, и семье Эннингов не грозила голодная смерть.

Легко представить себе, как туго пришлось им, когда Эннинг неожиданно умер. Ведь его старшей дочери Мэри в то время было всего двенадцать лет. Но смелая девочка решает взять на себя отцовские заботы. С геологическим молотком и двумя собачками, беленькой и черненькой, которые всегда сопровождали ее, Мэри Эннинг отправляется на белые известняковые карьеры за местным кладбищем, где покоится ее отец, и принимается за работу.

Удача сопутствует ей. Одна за другой перед ней открываются кости непонятного животного. Когда она очищает весь скелет от породы, то решает, что нашла крокодила. Об этой своей находке Мэри пишет в Британский музей, и музей покупает скелет за 29 фунтов стерлингов. По тем временам это была огромная сумма. Но дело не в деньгах, а в том, что скелет предполагаемого крокодила на самом деле оказался первой находкой рыбоящера – ихтиозавра. Это было в 1811 году.

Массовый энтузиазм охватил исследователей и широкую публику. О находке писали газеты. Сочиняли стихи. Не забыли и Мэри. Трогательная история бедной девочки надолго заняла умы англичан.

А у самой девочки от успеха не закружилась голова. Она не успокоилась и почти тут же доказала, что находка ее не случайна. Через год она присылает в Британский музей скелет еще одного ихтиозавра в 8 метров длиной.

Постепенно поиски ископаемых становятся делом жизни Мэри Эннинг, которая уже с ранних лет сумела проявить незаурядную интуицию, настойчивость и энтузиазм серьезного ученого.

В 1821 году, когда Мэри было двадцать два года, она нашла полный скелет плезиозавра с ластами. Теперь даже ученые растерялись, не зная, с чем бы сравнить такое необычное животное. В конце концов наиболее удачным оказалось сравнение со змеей, продетой через панцирь черепахи.

Теперь Мэри знают уже все палеонтологи мира. Ей присылает письма сам великий Кювье. Но поток редкостных находок не иссякает, и в 1828 году Мэри присылает в Британский музей полный скелет одного из самых древних летающих ящеров – птерозавра. К тому времени летающие ящеры были уже известны, но из более поздних меловых отложений. Юрский птерозавр был найден Мэри впервые.

Все, что нашла за свою жизнь и передала ученым Мэри Эннинг, перечислить невозможно. Мы с вами вспомнили только о самых выдающихся ее открытиях, о тех, которые сделали имя ее бессмерт-ним. Сейчас в одном из залов Британского музея висит большой портрет изящной молодой женщины с веселыми глазами. В ее руках геологический молоток, у ног две собачки – беленькая и черненькая. Так ученые отдали дань признания и уважения первой женщине-палеонтологу Мэри Эннинг.

ИХТИОЗАВРЫ ХОЛЬЦМАДЕНА

А человечество тем временем узнало массу интереснейших подробностей о рыбоящерах – ихтиозаврах. В Германии недалеко от Вюртемберга, в Хольцмадене, было открыто удивительное кладбище ихтиозавров. Оказалось, что 150 миллионов лет назад на этом месте была морская лагуна. Со дна этой лагуны непрерывно поднимался ядовитый сероводород. Вероятно, образовывался он там из-за разложения органических остатков, потому что лагуна была теплая, движения воды не было, и перемешивание ее шло очень медленно. Значит, и кислорода у дна не было.

Примерно то же происходит в наши дни в Черном море. Но Черное море глубокое, и сероводород не успевает добраться до его поверхности. Уже на глубине 200 метров его разлагает богатая кислородом морская вода. Поэтому ниже этой черты жизни нет, а выше она процветает.

Лагуна Хольцмадена была мелководной. Поэтому сероводород успевал добраться до поверхности и отравлял всех, кто случайно заплывал в гиблое место.

В «лагуне смерти» тысячами погибали ихтиозавры, а скелеты их отлично сохранились до наших дней. Они-то и рассказали ученым о жизни удивительных морских гигантов.

Во-первых, ихтиозавры были стайными животными. Иначе почему образовалось такое большое скопление их трупов в одном месте?

Во-вторых, питались они, как современные кашалоты. Кашалоты, как известно, ловят кальмаров, а в желудке одного ихтиозавра было обнаружено двести с лишним белемнитов – родственников кальмаров.

В-третьих, были найдены ихтиозавры с неродившимися детенышами в брюхе и даже в момент рождения. Последнее обстоятельство решительно подтверждало, что рептилии эти были живородящими. Причем рождали крупных детенышей.

На сегодняшний день ихтиозавры – единственная группа ископаемых рептилий, у которых живорождение можно считать доказанным.

«ПАУЧЬИ КАМНИ» И ИХ ИСТОРИЯ

Так уж получилось, что в мир ископаемых рептилий нас ввели две женщины: миссис Мантель и маленькая девочка Мэри Эннинг. Одна открыла нам мир сухопутных ящеров. Другая – морских. Но как вы помните, вместе с морскими ящерами Мэри удалось найти еще и летающую рептилию.

Несколько позже в Германии, в Баварии, было обнаружено место, которое по количеству и разнообразию находок удивительных ископаемых затмило все остальные. Мы говорим о Золенгофене. В Золенгофене добывали светлые известняки для строительства. Разрабатывали их издревле, уже древние римляне знали о них. В этих известняках встречаются красивые морские лилии и закрученные раковины аммонитов. «Паучьи камни» – так назвали золенгофские сланцы в средние века. За пауков принимали маленькие морские лилии, отпечатки которых буквально устилали гладкие плитки сланцев.

В 1730 году нюрнбергский горожанин Байер установил, что это вовсе не пауки. Но только с 1800 года, со времен великого Кювье, палеонтология стала настоящей наукой, и золенгофенских ископаемых начал изучать профессор Земмеринг, анатом и друг известного в те времена натуралиста Гёте, которого мы с вами больше знаем как великого немецкого поэта.

Так вот, Земмеринг обнаружил в попавших к нему сланцах остатки летающих рептилий, но решил, что перед ним летучие мыши. И это не удивительно, ведь прежде о летающих рептилиях никто ничего не знал. Позднее крупнейшие натуралисты Европы изучали находки из Золенгофена. Среди них был немец Циттель, француз Кювье, австрийцы Неймар и Оппель, швейцарец Луи Агассис.

Необычность возникновения сланцев Золенгофена оказалась под стать его уникальным сокровищам. Выяснилось, что образовались они в береговой зоне моря, только частично заливаемой водой. Это была большая лагуна, лежащая на южной оконечности Средне-немецкой возвышенности. Возникла она в позднеюрское время. От моря Тетис, которое тогда опоясывало всю Землю, лагуна была огорожена стеной губок и коралловых рифов. Длина этой коралловой стены была более ста километров. Лагуна была неглубокой, а климат жаркий, тропический, и к воде тянулось все живое.

БОГАТСТВА ЗОЛЕНГОФЕНА

Золенгофен подарил миру около семисот видов разнообразнейших ископаемых. И какой сохранности! Кажется, что перед нами не отпечаток жившего давным-давно существа, а недавняя фотография.

Среди таких находок рыбка лептолепис – любимое лакомство плезиозавров, ихтиозавров и летающих ящеров. Много медуз, сохранивших все детали своего строения. Кораллы, но не рифовые постройки, а одиночные экземпляры. Морские звезды, морские лилии и черви-полихеты с сохранившимися наружными жабрами. Встречаются моллюски. Очень много аммонитов. Аммониты и каракатицы сохранили свои мягкие части: «руки» с отпечатками присосков.

Здесь, как нигде, много раков, кальмаров и креветок. Есть отпечатки их мягких частей и следов движения по дну. Встретились и мечехвосты, известные в истории Земли еще с кембрия. И множество лап, на которых они передвигались по дну, тоже сохранилось. Видимо, животные эти часто попадали в «заморную» зону, где быстро гибли, отравленные сероводородом, оставляя последний в своей жизни след.

Тараканы, жуки, стрекозы, поденки, клопы, сетчатокрылые и клоп-водомерка, цикады – все они были обитателями сырых прибрежных лесов. Встречались раки не меньше полуметра в длину и креветки – в четверть метра. Все они жили в речках, впадавших в лагуну. А над ними шелестели крыльями стрекозы, не уступавшие по величине сегодняшним тропическим бабочкам.

Здесь же, в Золенгофене, удалось найти отпечаток маленького хищного ящера-компсогнатуса. Отпечаток этот прекрасно сохранился. На месте, где у компсогнатуса был желудок, хорошо виден отпечаток еще одного, совсем маленького ящера, которого хищник успел проглотить перед самой своей гибелью.

Кроме того, Золенгофен может похвастать крокодилами, морскими ящерами и черепахами. Но настоящей его гордостью все-таки по праву считаются отпечатки тогдашних завоевателей воздуха – крылатых ящеров рамфоринхов и птеродактилей и, конечно же, первоптицы археоптерикса.

Летающие ящеры юрской эпохи – рамфоринхи и птеродактили – похожи на демонов со старинных гравюр. Голова рептилии, зубатая пасть, перепончатые крылья, звериная шерсть – такое сочетание не может не показаться отталкивающим! Однако именно таким существам было суждено первыми завоевать воздух, и это был грандиозный успех эволюционного развития. Летающие ящеры освоили те экологические ниши, которые сейчас занимают птицы. Подобно птицам, ящеры были теплокровными.

Своеобразие этих ящеров так велико, что некоторые специалисты предлагают выделить птерозавров в особый класс позвоночных.

НОВЫЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА

Было тихое розовое утро. Первые лучи горячего солнца согрели прозрачный воздух, в котором чуть покачивались пышные кроны саговниковых пальм. На листьях, на низких кустарниках блестела роса. А на гладкой поверхности лагуны играли серебряные блики. Пестрый хоровод стрекоз, комаров и поденок закружился над водой. Деловитый жук-олень, шелестя крыльями, пролетел в поисках пищи. Веселые рыбки то тут, то там выскакивали из воды и ловили опьяненных свежестью утра насекомых.

Но вдруг что-то случилось в этом светлом и безмятежном мире. Попрятались в низких цикадовых зарослях стрекозы. Успел заползти под раскидистый куст жук-олень, когда бесшумная тень вдруг появилась над опустевшей водяной гладью. Это вылетел на охоту похожий на бумажного змея ящер рамфоринх. На мгновение он завис над водой, потом камнем упал вниз, к самой ее поверхности, и сразу же взмыл. В его зубастой пасти трепыхалась пойманная рыба.

Тем временем над водой появилась стая других летающих ящеров-птеродактилей. Широкие перепончатые крылья, короткие хвосты и вытянутые вперед головы резко отличали их от рамфоринхов. И только рты их были такими же зубастыми. Воздух наполнился шипением, гортанными криками и клекотом. Настал час всеобщего утреннего насыщения. Голодные ящеры, кто с воробья, кто с ястреба величиной, метались над водой, высматривая рыб, стрекоз и поденок. Их серые тела беспорядочным градом стремились к земле, в последний момент преображаясь в подобие диковинных летучих мышей, а затем мягкие крылья снова уносили их в поднебесье.

Эта суета растревожила других обитателей леса. Воздух и кроны деревьев окончательно проснулись и ожили. Из зарослей саговников послышался резкий крик, и пестрая, похожая на елочную игрушку птица тяжело взлетела над деревом. В это время другая такая же птица ловко вскарабкалась на ствол гинкгового дерева и зубастым клювом поймала черного жука. Это древнейшая птица Земли – археоптерикс. Название ее переводится с греческого как «древнекрыл». Археоптерикс был немного больше голубя, и яркие крылья помогали ему надежнее спрятаться от проворных врагов среди цикадовых и араукариевых зарослей. Летала-то «птичья прабабушка» уж очень плохо! Но зато она могла хорошо карабкаться и ползать по стволам деревьев.

УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ

С историей находок отпечатков археоптериксов связано много интересного, огорчительного и неожиданного. Как иначе, если не неожиданным можно назвать открытие в 1972 году археоптерикса, и не где-нибудь, а прямо в музее города Гарлема в Голландии. Привезенный из Золенгофена еще в 1855 году, он был зарегистрирован как летающий ящер. И оказалось, что по давности это – находка номер один, только вовремя не узнанная и потому прошедшая без шума и помпы. Этого не скажешь о пере археоптерикса, найденном в том же Золенгофене в 1860 году и хранящемся в берлинском музее. Фотография этого пера обошла все издания мира и была подлинной сенсацией. Но не успели улечься страсти, как в 1861 году был найден целый скелет с перьями. Правда, без головы и шеи. Случилось так, что на первых порах не то что изучать его, а даже рассмотреть эту находку было не просто. Загвоздка заключалась не в самом археоптериксе, а в человеке, в руки которого попал уникальный отпечаток.

После шумихи вокруг пера Эрнст Геберлейн, областной врач города Паппенгейма, понял, что купленный им за бесценок отпечаток древней птицы сможет принести ему кругленькую сумму, если с умом взяться за дело. Поэтому он прежде всего разжигает страсти вокруг уникальной окаменелости. Он разрешает ее рассмотреть. Пожалуйста! Никаких фальсификаций! Все подлинно! Но не позволяет даже зарисовать или сделать с нее набросок. Когда же речь заходит о купле-продаже, то он даже слышать не хочет о том, чтобы продать один отпечаток. Только вместе со всей богатой коллекцией довольно банальных золенгофенских окаменелостей! И коллекцию свою доктор Геберлейн оценил в 14 тысяч марок, или в 750 фунтов стерлингов.

Проходит время. Ученый мир наслышан о находке, но по-прежнему никто, кроме очевидцев, оценить ее по достоинству не может. Наконец находится человек, который несколько часов подряд не сводит с нее глаз, а потом дома по памяти делает удивительно точную ее зарисовку и демонстрирует ученому миру. Немецкая Академия наук бурлит. Виднейшие натуралисты страны настаивают на том, что древняя птица должна остаться в Германии. Но сумма! Она так велика, что Академия не в силах выделить ее единовременно и просит хозяина подождать, не продавать находку за границу.

Но Геберлейн неумолим. И в 1862 году, согласившись на сумму в 700 фунтов, он продает уникальный экземпляр вместе с частью своей коллекции Британскому музею в Лондон.

Горю немецких ученых нет границ. Находка, которая должна была бы стать национальной гордостью, уплывает за Ла-Манш. И только старый Геберлейн довольно потирает руки. Одна-единственная окаменелость, при умелом обращении с ней, помогла нажить ему целое состояние.

Проходит шестнадцать лет, и там же, в золенгофенских сланцах, найден другой скелет первоптицы. Он даже лучшей сохранности, чем лондонский. Тут уж немецкие специалисты «не зевали». И отпечаток занимает достойное место в берлинском музее, хотя судьба этой окаменелости почти в точности повторила судьбу своей предшественницы. Дело в том, что второй археоптерикс попал в руки не к кому иному, как к сыну недавно умершего старика Геберлейна. Молодой Геберлейн заломил за скелет неслыханную цену в 36 тысяч марок. Правда, официально он продавал собранную им ранее коллекцию золенгофенских окаменелостей, и птица просто входила в их число. После ряда злоключений прусское министерство культуры все же купило коллекцию с первоптицей за 20 тысяч марок.

И наступает продолжительное затишье. Только через восемьдесят лет, в 1956 году, удается найти плохо сохранившийся экземпляр археоптерикса, который находится теперь в городе Максберге.

Археоптерикс.

Интересно, что найден этот отпечаток был почти на том же месте, что и лондонский. Вернее, они находились друг от друга на расстоянии 250 метров.

Надо сказать, что в 1951 году был добыт еще один отпечаток. Но определен он был только в 1973 году, и описание его опубликовано в 1974 году. Хранится он в Эйхштадте.