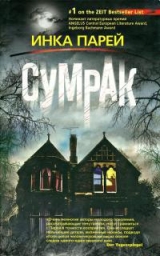

Текст книги "Сумрак"

Автор книги: Инка Парей

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)

– И? – спросил мясник. – Что с пуком-то? Он горит?

Хозяин гостиницы усмехнулся.

– Ну это зависит от…

– От чего?

– От того, что человек съел.

Ночи, казалось, не будет конца. Старик не спал, сна не было ни в одном глазу. Он лежал, изо всех сил стараясь понять, что есть темнота, как неумолима и абсолютна она, – ничто не может ее прогнать. В человеческих силах осветить лишь малую толику темноты, любой источник света смехотворно ничтожен в сравнении с Солнцем. Лампы, даже очень мощные, дают круг света, круг, границы которого видны невооруженным глазом.

Теперь он ощутил жажду. По улице снова прошел трамвай. Старик слышал, как он проехал по тому месту, где улица делает перед домом поворот. Это был один вагон, и ехал он в депо. Между ночным столиком и кроватью было расстояние шириной в ладонь, куда старик втиснул сейчас плечо. Взявшись рукой за край ночного столика, он подтянулся вперед и достал край раковины. Трамвай тронулся, не издав ставшего привычным громкого звона, тормоза скрежетали тоже тише обычного. Старик вытянул руку чуть дальше, почувствовав, как от напряжения щелкнула нижняя челюсть. Трамвай невообразимо медленно свернул за угол. «Вагон, наверное, совсем пустой», – подумал старик, прислушавшись к звуку, с каким тот поворачивал, – то был глухой металлический лязг.

Он плотно стиснул зубы и дотянулся до водопроводного крана, но не смог повернуть его одним пальцем. На полочке раковины стоял не мытый с утра пустой стакан. Старик выдохнул, подался еще вперед, ухватился за кран, подтянулся, а потом повернул головку и некоторое время прислушивался к струе, текущей в слив раковины, и к стихающему дребезжанию удаляющегося трамвая.

Потом он вдруг подумал, что едва ли увидит завтра незнакомца. Постояльцы обычно появлялись здесь после полудня, а наутро уже исчезали. Редельгейм – это лишь пригород, зажатый между автомобильными мостами и огородиками, добровольно здесь никто не задерживается.

Он закашлял.

И задумался.

А что же он, он что, остался здесь добровольно?

Он задумался и над тем, что означает – добровольно, но так и не пришел к окончательному выводу. Не является ли добровольность следствием обстоятельств? Нечто, дающее человеку возможность проявить собственную волю и способность к суждению только для того, чтобы в каждом случае поступить неправильно, или, еще того хуже, бессмысленно? Или, напротив, это внутренняя свобода в каждый данный момент решать свою судьбу, даже в таких ситуациях, когда кажется, что выбора вообще нет?

– Прежняя владелица завещала ему дом по желанию своего мужа, фамилия которого была Мюллер, а имя – Карл. В сорок третьем он пропал без вести на Восточном фронте.

Наконец-то он пил. Вода текла по пальцам, по шее, просачивалась под рубашку.

Это была полная бессмыслица становиться наследником. У него нет своих наследников, а сам он скоро умрет.

И, как нарочно, Мюллер, имя которым легион. По крайней мере, он, кажется, догадывался, кто был тот человек, но не был в этом твердо уверен.

Получение завещания пробило дыру в его жизни. Иногда ему казалось, что это окошко, в которое следовало заглянуть хотя и очень ненадолго. Заглянуть, только лишь для того, чтобы задуматься о глубине и бездонности, таящихся во тьме отверстия.

Недели, последовавшие за получением завещания, стали временем невероятных оттяжек и проволочек. Он часами, не в силах шевельнуться, сидел у себя в квартире на краю кухонного стула. Именно тогда он впервые в жизни понял, что буквально означает выражение «оцепенел от страха», понял, что оцепенелость есть сущность страха, чувство внутреннего ускорения – если выражаться точно – в то время, как все остальное вокруг тебя происходит очень медленно, невыносимо медленно.

Он отправился в архив вермахта. Делая над собой неимоверное усилие, он обошел длинные ряды подвесных папок, просматривая бумаги, в которых документально подтверждались места службы, должности, участие в боевых действиях и точные или предположительные обстоятельства гибели людей по фамилии Мюллер, но этот поход не добавил ему уверенности. Возникли лишь новые предположения и неразрешимые вопросы.

Просмотрел он также и списки фотографий пропавших без вести, он думал, что фото заставит его вспомнить, пробудит его память, но и этого не случилось, он не узнал никого. Когда видишь множество таких фотографий, впечатления накладываются друг на друга, перекрываются, ему бросались в глаза только те черты, которые отличали просматриваемое фото от предыдущего.

Он прищурил глаза и попытался некоторое время побыть в таком состоянии – с глазами не закрытыми полностью, но и не открытыми.

Ему представилась деревня с неизвестным ему названием. Он изо всех сил хотел думать о нем, он заставлял себя думать о минувшем дне, но у него ничего не получалось. Он видел себя идущим по тропинке с кабельной катушкой в руках. Позади горела машина. Кабель бил по коленям, холодный ветер обдувал спину дымом.

«Как она называется, ты даже не знаешь названия деревни, – проговорил какой-то голос, – так как же ты сможешь меня в чем-то убедить». Но вспомнить было решительно невозможно.

Он вздрогнул. Все последние годы в своей берлинской квартире – где ему несравненно легче спалось – он мог слышать все на свете: скрип половиц, треск железных подоконников, жужжание электрического счетчика, а с улицы – отдаленные крики подгулявших пьяниц. Но здесь все было по-другому. Здесь он иногда воспринимал и ощущал такие вещи, о которых разум говорил, что они просто не могут существовать. Странные шорохи и шелест доносились из глубокой трещины, прорезавшей стену прихожей. Уродливая кривая трещина. При передаче домовладения адвокат рассказывал, что эта трещина тянется от верхнего этажа до самого низа. Возникла она оттого; что прежние жильцы после последнего сокрушительного налета на город Франкфурт вопреки всем законам статики решили устроить под подвалом дома собственное бомбоубежище. Иногда старик слышал женщину, жившую здесь до него в течение тридцати пяти лет. Когда он думал об истоптанных дверных порогах или о пятне на полу гостиной, где раньше стоял ее диван, он явственно видел, как она сидит на нем, он слышал ее шаги, когда она шла из гостиной на кухню или в спальню или в ванную, – женщина всегда была одна.

Старик огляделся. Взгляд его упал на большой сундук, его безмолвная черная громада занимала треть маленькой комнаты, где он спал, но зато из сундука никогда не доносился голос бывшей владелицы. Он повернул голову чуть в сторону, и теперь взгляд его уперся в захламленный промежуток между сундуком и маленькой деревянной скамеечкой, на которой он держал всякую всячину: лампочку «горное солнце», стопку кулинарных журналов и обувную коробку, в которой хранил старые лекарства. Зачем он привез с собой все эти вещи? Он оцепенело смотрел на них – источавших пыль и равнодушие. Потом он взглянул на дверь, вспомнил, как пару часов назад открыл ее, точнее, приоткрыл, чтобы вползти в комнату. Ему отчаянно захотелось, чтобы дунул ветер и сдвинул дверь, – окно было открыто. Но ветра не было. Старика обуял страх, что он никогда больше не увидит эту дверь открытой полностью.

Взгляд его заскользил дальше, к маленькому комоду слева от двери; на комоде он держал щетки и папку со старыми документами – оттуда голос тоже никогда не раздавался. От раковины взгляд сместился чуть ниже и остановился на сливе, потом переместился на трубу, он и сам не понимал, почему его так заинтересовала труба; старик прислушался, да, он что-то услышал – пустой булькающий звук: из крана текло. Это был обычный металлический кран, покрытый застарелыми пятнами мыла. Старик уставился на него и стал ждать, когда упадет следующая капля. До ее падения прошла целая вечность. Но когда она наконец упала, он услышал совсем другой звук, гулкий гремящий тон внутри металлического пространства, звук ширился, уходя далеко за пределы трубы, это была не труба, а пещера, на дно которой падали тяжелые капли, падали с невыносимо громким звуком, исчезавшим где-то далеко внизу, в самом конце этой бесконечно длинной трубы, в адских глубинах.

– Я учился в народной школе, – крикнул он, – там не учили чужих языков, я не могу упомнить все эти иностранные названия.

Он не был уверен, что с его губ вообще слетают какие-то звуки. Если да, то они сразу же рассеивались в тишине комнаты.

– И кроме того, – продолжал кричать он. – Это же чудовищно – знать, что каждую минуту можешь умереть, – как можно вынести это!

Он снова посмотрел на серую дверь, она так и не шелохнулась. Внезапно его охватило чувство, что в этой фразе что-то не так.

Он уставился в пустоту.

Он увидел восемь домов, все они были пусты, и амбар. Нет, это был не амбар, ему так показалось только с первого взгляда, это было длинное низкое деревянное строение с плоской крышей и очень маленькими оконцами. Он видел себя, открывающего замок, отступающего от двери с винтовкой наперевес. Он рванул дверь восемь раз, на девятый она поддалась. Он заметил бревна с поперечно прибитыми к ним досками, дорожку и кучу песка. Очень отчетливо на песке виднелся отпечаток двери.

В коридоре стоял большой ящик, на ящике – керосиновая лампа. Рядом с ней лежало еще что-то – мягкое, холодное, влажное и завернутое в тряпку. Проходя мимо, он положил руку на сверток.

Потом до его слуха донесся какой-то звук. Очень странный звук – навязчивый, но какой-то случайный, ржавый звон среди полной тишины. Он осмотрелся. Увидел маленький стол, связку ивовых прутьев, аккуратно прислоненную к стене, слепленную из глины огромную печку. Над большим столом в противоположном торце помещения на стене выделялось обрамленное пылью белое пятно. Под ним на полу лежал простреленный портрет Сталина.

Ему стало холодно. Собственно, он мерз постоянно, холод так и не отпустил его – несмотря на все печки-времянки послевоенного времени, несмотря на раскаленный кокс в печи, а позже – несмотря на центральное отопление. Несмотря на летнюю жару, которой он еще успел много раз насладиться, холод не отпускал. Где-то глубоко внутри продолжало гнездиться его неуловимое ледяное ядро.

Он задумался. Повернул голову к печке, стараясь понять, откуда доносится звук. Заслонка печи качалась, как маятник. Он увидел в печи колено и руку и вдруг вспомнил, что где-то у него есть разговорник. Старик провел рукой по тому месту, где когда-то был нагрудный карман кителя, и испугался собственного прикосновения.

– Выходи! – громко выкрикнул он.

Дрожь трескучего старческого голоса привела его в ужас.

Из печи высунулась чья-то рука, кто-то мучительно закашлял. На краткий миг в помещение хлынул солнечный свет, и на стене, словно ниоткуда, возникло очертание ружейного ствола и через секунду исчезло, как призрак.

Из печи выполз человек.

Похоже, они были ровесниками. Человек стоял перед ним в какой-то странной, нереальной близости; у него были жидкие светлые волосы, обрамлявшие большую лысину. Ватник вымазан золой и сажей.

Старик почувствовал, как что-то мокрое и теплое побежало вдоль ног, намочив ткань его штанов. «Наша вина, – стучало у него в голове, – наша вина, наша вина».

Он посмотрел мимо человека, через окно, наружу. Пошел снег. Мелкие танцующие снежинки нерешительным хороводом кружились над крышами брошенных домов. К дому примыкала пристройка. Дверь была открыта, на стене висели инструменты, перед ними – аккуратно сложенная стопка пустых мешков. Рядом ямы, очень маленькие, четырехугольные. Как будто проколотые в земле. Из последней ямы, не очень глубокой, торчала лопата. Каким рассеянным, каким бестолковым он стал. «Почему я еще здесь?» – подумал он, или, может быть, он выкрикнул это. Слова отдались эхом, как что-то уже слышанное. «Почему я еще здесь?» Он резко открыл глаза, чувствуя, не веря себе, как давно забытое вновь наползает, наваливается на него всей своей тяжестью.

Что-то там есть, в этом коридоре, он точно это знал, он же проходил мимо. Он не хотел этого больше видеть. Он не хотел больше об этом думать.

Во дворе вспыхнул свет.

Он вздрогнул, поднял голову и прислушался. Но не услышал ничего, никаких шагов. Только тихое бесконечное журчание бежавшей из крана в раковину воды.

В час, подумалось ему, приезжал человек из «Еды на колесах», привез ему обед, а он пригласил этого человека выпить шнапса.

В половине третьего он, как обычно, спустился вниз и поставил костыли у окна, смотревшего на колбасный цех. Сквозь окно, забранное решеткой, была видна короткая прихожая, а за ней – выложенное коричневым кафелем помещение без окон, в котором мясник разделывал туши. Запах крови испарился, машины стояли. Сейчас старик снова видел перед собой отдельно стоявший чистый стол с пустой сливной раковиной, стол на колесах находился посередине помещения, похожий на стол в анатомическом театре или на больничную каталку, видел подвешенный к нему шланг, из которого в сток сочилась маслянистая извилистая струйка воды, видел большой чан, висевшие на крючьях готовые черные сухие колбасы – воплощение материализовавшегося осязаемого времени. Он уже собирался отвернуться, как вдруг заметил, как в тени хромированного аппарата вакуумной упаковки что-то шевельнулось. Это была дочь мясника, она склонилась над зеркальной поверхностью машины, повернулась к ней боком, причесалась, намазала губной помадой щеки, смочила пальцы слюной и растерла краску, отчего щеки приобрели гротескно-алый цвет, а потом достала из кармана брюк что-то белое, морщинистое и складчатое и высоко подняла. Старик удивленно раскрыл глаза – презерватив. Она долго рассматривала его, как редкостную находку, потом открыла кран, помыла его, обернулась к машине и натянула презерватив на рычаг.

Старик затаил дыхание, нет, он не ошибся, все-таки это были шаги, доносившиеся непонятно откуда… Одна дверь какого-то автомобиля захлопнулась, другая, тихо пискнув, открылась. Снова пошел дождь, заполнив собой воздух. Капли падали на все крыши домов во дворе, издавая на каждой свой особенный звук. Капли барабанили по крышам автомобилей, мягко шлепали по велосипедам, железным бочкам и мусорным контейнерам, мочили циновку на балконе пустовавшей квартиры. Наверное, дождь забрызгал сыростью и сооруженный напротив навес, лужицами собрался на старом столе, который мужчины использовали как верстак и оставили во дворе. Старик представил себе, как дождь смывает мелкие белые щепки, оставшиеся после работы, пропитывает тонкую липкую ленту – она приклеилась к углам и водосточной трубе и никак не хотела отлипать.

В последний год своего проживания в Берлине он познакомился с одним человеком. Его звали Гейнц. Они иногда вместе сиживали на скамейке в парке. Так вот, этот Гейнц говорил, что дождь – настоящая катастрофа для слепых: когда идет дождь, они теряют ориентацию. Да, осенило его, он не мог еще точнее определить то, что он слышал, как шаги, но это, несомненно, были шаги. «Черт, как дождь мешает слушать, да, Гейнц был прав». Неотчетливый, то и дело прерывающийся, а потом снова возобновляющийся шорох – это было все, что воспринимал старик, разве можно было в звоне падающих капель понять, откуда доносится шум? И все же это были шаги.

Почему эти шаги, собственно, так его взволновали? Он привык к таким звукам, двор всегда был очень оживленным, здесь постоянно играли дети, у задних дверей магазинов время от времени возникала какая-то суета. Прошло еще немного времени, прежде чем старик понял, отчего волнуется. Это были шаги человека, который не хотел, чтобы его слышали.

Он схватился за оконную ручку и подтянулся вверх. Это было почти рефлекторное движение, о котором старик не думал. Боли не было.

Он почувствовал, что дрожит.

Перед его внутренним взором происходило нечто странное, это был призрачно ясный фрагмент картины, очень маленький фрагмент, собственно, надо было повернуть голову – мысленно – или обернуться, чтобы рассмотреть всю картину целиком, но на это у него сейчас не было времени. Он попытался отогнать видение прочь, но оно не уходило. Он явственно видел деревянный каркас наблюдательного пункта, наспех сколоченного из бревен, – перекрещенные распорки, большие козлы, поставленные на сырую землю. Видел он и человека, бежавшего неловко и шатко, человек был так худ, что его движения не могли выглядеть как движения нормального человека. «Я узнал его», – подумал он, но не понял, почему не знает окружавших его людей. Бревна наблюдательной вышки были не очищены, сами деревья срублены наспех, неаккуратно, с концов бревен свисали волокнистые древесные лохмотья, а там, где вышка упиралась в лесную землю, снег был грязным от следов множества грузовиков. Он закричал, тряхнул себя, провел рукой по плечам, по голове, по локтям, но все было бессмысленно. Пыль прошлого невидима, нет никакой надежды стряхнуть ее прочь.

Он осторожно вытянул шею и выглянул в окно. На первый взгляд, во дворе ничего не произошло, здание напротив стояло как всегда – кривое, тихое и серое. Порыв ветра развязал веревку, натянутую между столбами, которые, как шлагбаум, отмечали границу домовладения при въезде во двор. Ветер мотал коричневые, пропитанные влагой петли по круглым плоским лужам. Безвкусные прыгалки размазались по черной пупырчатой поверхности битума. Старик услышал противный скребущий звук болтающихся на петлях ставней и увидел, как от подъезда противоположного дома неуклюже отделилась какая-то тень. В полосе света мелькнули две длинных голых ноги, обутых в грязные коричневые плетенки. Парень сделал шаг, неловко вывернул спину, потянулся к ставню и ухватился за него. Все в этом мальчишке было слишком длинным – руки, ноги и даже пальцы, которые сейчас соскользнули с подоконника.

Старику вдруг вспомнилась картина, виденная им после войны на стене церкви, тот рисунок углем состоял из двух частей. Двое мужчин сидят на стульях друг напротив друга, а на заднем плане стоит накрытый стол с дымящимися тарелками и мисками. Мужчины держат в руках стаканы, но не могут сделать из них ни глотка. Только при втором взгляде становилось ясно, в чем дело – у мужчин слишком длинные руки – от плеча до локтя. Понятно, что они не могли и ничего съесть. На второй части картины было показано, как мужчины кормят друг друга. Рисунок показался ему отталкивающим и некрасивым, но он время от времени вспоминал о нем. «Да и были ли это вообще мужчины», – вдруг подумал он, мысленно глядя сейчас на ту старую картинку. В скрюченных человеческих фигурах на штукатурке было что-то бесполое.

Юный Дёрр снова отступил в тень. Он сел боком на ступени, протянул ноги в проем крыльца и закурил сигарету. Сгорбившись, он наклонился вперед, упираясь подбородком в грудь. Рука, отмеченная раскаленным кончиком сигареты, возвышалась где-то над макушкой.

Старик попытался не волноваться, но чувствовал, как под маской насильственного спокойствия нарастает внутреннее напряжение. Он вспомнил происходившие с ним на войне вещи, которые он с тех пор не мог забыть, – они научили его многому – видеть смысл в незначительных тактических изменениях, с первого взгляда схватывать главное на необозримом пространстве и ни в коем случае не доверять внешнему покою и неподвижности. Парень на крыльце смачно рыгнул. За его телом была спрятана бутылка пива, которая стала видна только теперь, когда Дёрр вытянул вперед прислоненную к стене ногу. В тот же миг бутылка опрокинулась, издав громкий стук. Старик почувствовал, как голова его непроизвольно дернулась вперед, глаза сошлись к переносице, двумя полукругами ощупывая пространство двора. Из-за припаркованного автомобиля на мгновение высунулась чья-то голова, но тотчас снова спряталась. Но парень этого не заметил. Он был пьян, и его здорово шатало. Он поднял бутылку и снова поставил ее на крыльцо. Вытер ее подолом рубашки и облизнул пиво с пальцев. Потом он сунул руку в карман штанов и что-то оттуда вытащил, но старик не мог разобрать, что именно. Из-за машины показалась человеческая фигура, шагнувшая в длинную тень, которую отбрасывал на мощеный двор автомобиль, освещенный лампой подъезда дома напротив. Да, это был тот самый незнакомец. Он был похож на выслеживающего добычу, наклонившегося вперед охотника, когда по грудь погрузился в темноту. Незнакомец нес большую картонную коробку.

С противоположной лестничной площадки старик услышал твердый, гулкий щелчок электрических настенных часов. Свет у входа в дом должен вот-вот выключиться. Старик смотрел на овальную матовую лампу над дверью, на которую кто-то прилепил черную клейкую ленту в форме номера домовладения – кривое узкое изображение числа шестнадцать. Кружок шестерки был кое-как составлен из коротких, скрученных кусочков. Потом свет выключился. Старик заволновался – может быть, он слишком пристально смотрел на лампу. На мгновение все вокруг утратило контуры и погрузилось в черноту. Он закрыл глаза. Перед сомкнутыми веками продолжало мерцать ослепительно-белое, расколотое на мелкие фрагменты число, а за числом была тьма, бесконечное и бесформенное черно-коричневое полотно, холодная энергия, усеянная слабо пульсирующими точками.

Незнакомец уже поднимался по лестнице. Старик слышал шарканье подошв по каменным ступеням, а когда незнакомец подошел к двери этажа, какой-то груз тяжело встал на перила. Дверь пожарного выхода распахнулась, тихо заскрипела, и ручка дважды ударилась о стену.

«Надо было ее снова запереть», – подумал старик, он громко, очень громко произнес эту фразу в холоде спальни, ясно увидев облачко пара, вырвавшееся изо рта, хотя и знал, что это невозможно – ведь сейчас сентябрь. Он поднес руку к губам, надул щеки и принялся дуть на пальцы. Он дул до тех пор, пока ему не показалось, что все его нутро, до самых костей, согрелось и перестало мерзнуть. Потом он быстро отнял руку от лица, чтобы внимательнее присмотреться к своему дыханию. Он повторил маневр еще пару раз, но оно стало теперь невидимым, пальцы стали еще холоднее, чем раньше, а следы теплого и влажного дыхания высыхали на коже, оставляя неприятное ощущение чего-то липкого.

Парень сунул сигарету в угол рта. Он снова сел, привалившись спиной к боковой стенке крыльца. Огонек короткого окурка слабо освещал лишь губы. Парень опять достал зажигалку из нагрудного кармана рубашки и провел большим пальцем по краю. Вспыхнул огонь. На руке юного Дёрра болталась серебряная цепочка с подвеской – маленьким сердечком; в нем отражался огонь зажигалки, превращая его в каплю красноватого пламени. Парень пару секунд смотрел на нехитрое украшение, потом огонь погас. Старик не слышал разрыва, но видел, как парень размахнулся и бросил; через мгновение раздался тихий металлический скрежет удара о багажник автомобиля.

Половина третьего. Он взял костыли и вышел на улицу, направившись к реке.

Реке Нидде; сейчас старик снова был там, он видел себя стоящим на мосту. Старик смотрел на то место, где река текла через искусственный водопад, на водовороты вокруг бесформенных глыб, уложенных на дне, в струях водопада то и дело подскакивали кверху тушки дохлых рыб; он смотрел на отложения ядовитой пены последних трех десятилетий, вдыхал чумной запах пожелтевших стоков, торчавших из гранитной облицовки берега, цементных скосов и прибрежного кустарника.

Мост вел в парк, и старик уже почти до него добрался. Сквозь решетчатые ворота в песчаниковой стене, обрамлявшей парк, он смотрел на небольшой дом – здание без окон и с заколоченной досками входной дверью. «Садовый дом Брентано» – значилось на щите, прикрепленном над дверью; здесь любил бывать Гете, здесь когда-то собирались романтики.

На торце, над одной из колонн портика, красовалось белое неровное пятно. Администрация парка регулярно посылала кого-нибудь заделывать трещины на цоколе и стенах здания. Старик знал – он бывал здесь почти каждый день, – что сначала на этом месте была свастика, нацарапанная угольным карандашом; позже кто-то прикрыл ее большой красной звездой. Потом пришли рабочие с белой краской, и теперь это место и правда стало сильно бросаться в глаза, и, если подойти ближе, зная, что было здесь раньше, то сразу становились видны проступающий сквозь белила темно-красный цвет, а под ним – угловатый символ с некрасивыми царапинами обхватившего его круга.

Ровно в три часа – это он помнил точно, потому что какой-то ребенок, которого он внезапно захотел снова увидеть, вдруг громко сказал, обращаясь к матери: идем, мама, уже три часа, – он услышал какой-то звук, нечто, доносившееся с противоположной стороны улицы, от перил моста. Старик обернулся. Там стоял какой-то странный треск. Сначала старик подумал, что треск слышится с того места, где рабочие укладывали в мостовую камни, но нет, источник звука находился ближе. Это был даже не треск, теперь старик это осознал, это был удар, сбивший его с толку, – удар металла о металл, смешанный с чем-то еще, не очень понятным, но очень назойливым.

На том месте стоял какой-то человек, он стоял спиной к старику и смотрел на воду. На мужчине был костюм, волосы блестели, будто от пота, или это была сырость? В одной руке у него была мужская сумка, а другой он в лихорадочном неправильном ритме колотил каким-то продолговатым предметом по перилам.

Оторвать взгляд от этого зрелища было трудно. Стук завораживал, притягивал, он продолжался и продолжался, становясь сильнее, но это было невозможно, старик понимал это – просто удары гулким эхом стали отдаваться у него внутри.

На другом, меньшем, деревянном мосту, позади плотины, сидели два рыбака – греки или итальянцы, они сидели на складных стульях, щурились на солнце и улыбались старику. Он ощутил, что эта мирная картина пробуждает в нем томительную тягу к покою – это было болезненное чувство, и он изо всех сил попытался стряхнуть его. Один из рыбаков встал, бросил окурок в реку, постоял, глядя, как тот медленно плывет к плотине, а потом забросил удочку.

Иногда он, гуляя, доходил до конца парка, до роллердрома, садился там на самую нижнюю скамью трибун, чтобы посмотреть, как тренируются девушки. Добросовестно и безучастно он наблюдал, как они отрабатывают свои прыжки; не сказать, что ему нравилось это зрелище, – он делал это только ради того, чтобы вообще что-то делать.

Но сейчас было уже далеко за полдень, тренировка закончилась, и девушки с косо завязанными хвостиками и тяжелыми наплечными сумками шли ему навстречу. Две из них на мгновение остановились, поравнявшись с ним, и захихикали. Старик покраснел и посмотрел по сторонам, но не увидел ничего смешного.

Перед роллердромом был переход, ведущий на маленький островок. Он густо зарос кустарником, и пешеходы редко туда заглядывали. Его же часто тянуло туда, к тихому берегу, к его оконечности, откуда открывался вид на заднюю часть плотины и внутренний двор здания насосной станции с приводящими машинами. В окне одного из кабинетов всегда горел свет, по большей части здесь, за письменным столом, где сидел человек. Старику нравилось смотреть на него, на свет настольной лампы, на тускло окрашенные стены, на полинявшие с годами занавески. Этот вид напоминал ему о давно оставленной службе.

Когда он добрался до роллердрома, то заметил, что на скамье лежит брошенная кем-то куртка, а рядом – длинный грязный лисий хвост, из которого в этот момент что-то выползло. Старик присмотрелся и увидел жука, который с быстротой молнии исчез в щели скамейки. Хвост был длиной с руку, паршивый и липкий; непонятно, кому и зачем он был нужен. Похоже, кто-то бездумно таскал его за собой, и все, что валялось на дороге, навечно в нем застревало, все, на что никто и никогда не обращает внимания, то, чего и сам он никогда прежде не замечал и что стало бросаться ему в глаза лишь в последние месяцы – едва заметные следы песка, липкие беловатые капли – застывшие плевки, забившиеся в подшерсток остатки пищи, меловая крошка, зола, обрывок клейкой ленты, следы запекшейся крови.

Ему стало тошно, но отвести взгляд от хвоста он не мог. Он стоял, нерешительно раздумывая, не сбросить ли на землю эти бесхозные вещи, чтобы сесть.

Силуэт, вынырнувший из кустов, отбросил тень до того, как старик успел рассмотреть молодого человека зверского вида, наверное, даже опасного, лицо парня вселило в старика страх. Человек, ухмыляясь, бесстыдно и невыносимо медленно застегивал штаны.

Они смотрели друг на друга оценивающе, как двое мужчин. Старик чувствовал, что нет ничего хорошего, когда молодой человек бросает на старика такой взгляд. Парень пнул камешек и двинулся вперед дергающейся, отвратительной, качающейся походкой, словно бросая вызов всему, что могло попасться ему на пути, – смраду речного берега и воды, кустам, пыли.

Старик чувствовал, что тот, другой, меряет взглядом линию, соединяющую его с ним и скамейкой, на которой лежали куртка и лисий хвост. Парень явно ждал, когда старик допустит неверное движение, конечно, зачем еще мог он таскаться с этой непристойной, грязной и вонючей дрянью, как не для того, чтобы создать повод для ссоры.

Если он сейчас сделает какое-то движение, то парень может на него наброситься, если же не сделает ничего, то он, вероятно, сначала начнет словесно его оскорблять, а потом все равно набросится. Из такой ситуации нет никакого выхода.

– Подожди меня.

Что это за голос? Он был ему, без сомнения, знаком.

– Постой! Отдай. Ты же сказал, что отдашь, ты же обещал.

Старик увидел, как чуть поодаль из кустов ивняка выбралась девушка. Сначала ему показалось, что она ползет на коленях, но потом он понял, что в этом месте в прибрежных зарослях была ложбинка. Она заметила старика, только когда полностью вылезла из кустов и принялась отряхиваться – она вся была в земле и прилипших к спине прошлогодних листьях. Она была очень бледна и выглядела еще толще, чем обычно.

Узнав его, она покраснела.

– Добрый день.

Парень небрежно обернулся, бросил что-то себе под ноги, вдавил в мягкую землю носком кроссовки и затоптал ямку.

С сильно бьющимся сердцем старик побрел дальше. Вокруг больше никого не было видно. Но когда он по мостику шел с островка, ему навстречу попалась женщина с двумя пуделями. На женщине была надета серая кроличья куртка, а собачки жизнерадостно прыгали и рвались с поводков.

Перед ним была теперь казавшаяся бесконечно длинной гравийная дорожка, ведущая назад, к воротам. Старик свернул влево. Сейчас ему было жарко. От жары все предметы вокруг виделись ближе, они обступали его, и это было очень тягостно. Все ощущения стали невыносимо отчетливыми – опухшие руки, стекловидное тягучее тепло, исходившее от черной садовой скамейки, полная неподвижность, висевшая над кварталом.