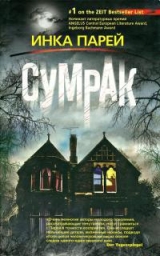

Текст книги "Сумрак"

Автор книги: Инка Парей

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)

В комнате было прохладно.

Старик вспомнил о том времени, когда был еще молодым и жил в Потсдаме. Тогда он страстно хотел научиться ездить верхом. Потом это желание прошло, а после войны он вообще сторонился лошадей, ему был неприятен даже их вид. У него было два друга: один – худой блондин по имени Хайнер, и еще один, имя которого он никак не мог вспомнить. Летом они путешествовали на лодке по озерам и речкам Бранденбурга. Иногда они были в пути целый день, а потом высаживались на берег и спали все вместе в крошечной серой палатке. Когда им не хотелось править рулем, они, полуобнаженные, засыпали в лодке. Старик очень хорошо помнил запавшие ему в память названия озер, по которым они проплывали, он произносил их вслух и дрожал от волнения. Отсветы бликов на поверхности воды падали на прикрытые веки юноши, каким он тогда был, его вновь овевало тепло, похожее на вторую кожу, облегающее тело, когда долго лежишь на открытом летнем солнце.

«Может быть, мне повезет, – подумал старик. – Может, где-то тут лежит перцовый пластырь».

Он протянул руку и стал ощупывать предметы, стоявшие на ночном столике. Шаря по столу, старик случайно наткнулся на дорожный будильник, он опрокинулся с железным звоном, ударившись о свой металлический кожух. Он нащупал бутылку французской водки для притираний, ножницы, термометр и эластичный бинт, которым иногда обматывал колено, чтобы унять особенно сильную боль. В стоявшей на столике чашке был выдохшийся чай, источавший странный неприятный запах.

Собственно, он не хотел ничего искать. Мешало не столько ощущение того, что у него в руках нет какой-то очень нужной ему вещи, сколько ощущение того, что в этот момент нет на месте других предметов, предусмотрительно поставленных на стол, что, в его отсутствие, может послужить против него какой-то неприятной уликой.

На полу что-то лежало. Старик протянул руку и пошарил по половицам. Так и есть, пластырь. Он разорвал упаковку, повернулся на бок и прилепил пластырь к пояснице. Липкое зудящее тепло расползлось по спине. Он пару раз глубоко вздохнул, чтобы жар распространился еще дальше, потом стянул вниз штаны и ухватился за край кровати. Покончив с этим, он застонал от облегчения.

Он снова подумал о двери на пожарную лестницу. Насколько он помнил, не работал механизм, захлопывающий створку, поэтому дверь, если незнающий человек не поворачивал должным образом ручку, оставалась неплотно прикрытой, оставляя небольшую щель, которая, однако, была достаточно большой, чтобы при сквозняке дверь начинала хлопать и дребезжать. Эта мысль не понравилась старику, она мешала ему спать, а он так стремился ко сну. Раньше он изо всех сил старался не смотреть на то место двери, с которого при открывании замка осыпался лак, это зрелище раздражало его, ему было тоскливо смотреть на слои краски, словно сквозь десятилетия прожитой жизни, добираясь до самых дальних глубин.

«Я не хочу видеть глубины, – подумалось ему, – мне надо отремонтировать замок».

Когда он пришел в себя, очнувшись от сна, в комнате все еще было темно.

Взгляд старика упал на вечный календарь, стоявший на постельнике, – подарок подчиненных с почтамта «Берлин-Веддинг» по случаю двадцатипятилетнего юбилея его работы в учреждении. Перед тем как ложиться спать, он всегда передвигал маленькие фишки с числами; просыпаясь утром, он всегда видел новую дату, но сегодня все было не так, – на календаре до сих пор красовался вчерашний день.

Старику снова вспомнился вчерашний незнакомец, и он снова попытался понять, где и когда его видел. Старик почему-то знал, что это очень важно, но память подсовывала ему лишь какие-то фрагменты, острые, угловатые предметы, плывущие по серому бесформенному ничто, как обрывки сновидения. Старик видел осколки стекла, светлые волосы, руку на перилах моста, пятна крови на деревянном столбе. Дерево сбивало с толку – оно то крошилось, то рассыпалось мелкими щепками, а потом вдруг становилось тонким, не как ствол, а как доска со стройки, покрашенная с одной стороны в зеленый цвет.

«Надо начать сначала, – подумал старик, – надо выстроить все в ряд. Я же точно знаю, что где-то его видел».

В последнее время у него временами возникали трудности с припоминанием недавних событий, и, чтобы удержать их в памяти, приходилось присматриваться к деталям. Более отдаленные времена, особенно военное и довоенное, старик, напротив, помнил все более и более отчетливо. Иногда ему казалось, что он может непосредственно жить в том времени, чувствовать то же, что чувствовал тогда, но при этом задним умом оценивать и понимать свои тогдашние действия и поступки – то была призрачная ясность, которую он очень не любил.

Он задумался, в котором часу проснулся, потом понял, что шесть тридцать, – вчера был вторник, и сегодня приехала машина с пивом.

Утреннее солнце слепило глаза – он не задернул гардины, казалось, они вообще находятся за окном. На улице загремели железные щиты, люди из пивоварни откинули крышку грузового люка. Старик приподнялся и первым делом увидел цепь, запиравшую люк; висевший на ее конце амбарный замок качнулся и с треском ударился о стену дома, отколов кусок штукатурки.

– Осторожнее! – крикнул один из мужчин, рыжеволосый бородач. – Ты же им так стекло высадишь.

Он поднял с земли замок и осмотрел поврежденный участок стены; куски цемента оторвались от трещины и упали рыжему на ботинки. Второй, бросивший цепь, молодой, почти мальчик, отвернулся, упрямо откинув голову. Они подтащили доски из-под бочек к порогу люка. Покончив со своим делом, они прислонились спинами к стене, сняли рабочие рукавицы и сунули их в карманы своих кожаных фартуков. Старик, глядя из-под набрякших век и щурясь от ослепительной белизны света, смотрел, как они устало закурили.

– Слыхал про то дело с Беккенбауэром? – спросил старший.

Он достал из кармана рубашки многократно сложенный клочок бумаги, развернул его и криво при этом усмехнулся.

– А что там? – спросил молодой.

– Да с «Космосом».

– И что?

– Я знаю теперь, зачем он это сделал – совсем не из-за денег.

Старик толчком открыл окно – он тоже хотел знать. В руках у водителя пивного грузовика была вырезка из иллюстрированного журнала, на снимке изображены две женщины, с обеих сторон державшие под руки какого-то мужчину, вполне возможно, что и Беккенбауэра. Одна женщина – черная, вторая – белая, на головах у них из-под шляп виднелись локоны париков. Рядом стояла большая и роскошная американская машина, на заднем плане размыто виднелась разбитая колокольня.

– Но это Берлин.

– Не, смотри внимательно. Это же америкосы.

Рыжеволосый пожал плечами и снова сложил фотографию. Из кухни в лавке мясника донесся аромат свежезаваренного кофе. Двое во дворе принюхались и посмотрели друг на друга.

– Что они получают? – спросил молодой. – Два пильзенского?

Старший выпустил дым из ноздрей и зевнул. Он держал сигарету скрюченными пальцами, пряча ее в ладони, словно прикрывая от сквозняка.

– Два пильзенского, три «Экса» и одна упаковка старого в бутылках.

– А тара?

– Стоит внизу в подвале.

Они бросили окурки на мостовую и растоптали их. Старик видел, как молодой идет в направлении пивного погребка. Старший, насвистывая какую-то песенку, достал из кармана перчатки, вытер лоб и пошел на улицу. Было слышно, как он завел мотор и сдал назад. В подворотне показался зад грузовика. Раздался противный скрип тормозов, эхом отдавшийся в тесном каменном пространстве двора.

Водитель вышел из кабины, подошел сзади к кузову, откинул полог брезента и подтянулся на заднем борту. Серебристо поблескивавшие бочки были пирамидкой сложены в кузове, к брезенту веревками была привязана башня из коробок с бутылками.

В отверстии грузового люка на мгновение показалась голова молодого. Послышался глухой, смешанный с тихим звоном бутылок, скребущий шорох ящиков; потом шум усилился; второй все это время стоял у люка и ждал. В пивной погреб вела крутая винтовая лестница. Маленькая, цвета пыли, крыса вынырнула из трещины свода подвала, стремительно метнулась на ступени, прошмыгнула мимо ботинок молодого, который, медленно переставляя ноги, поднимался наверх, сделала два нервных узких круга и так же стремительно исчезла.

Какое-то время эти двое выгружали из грузовика бочки и рядком ставили их у входа в люк.

– Ты можешь представить себе такую вещь со своей женой? – спросил младший.

Он уперся локтями в бедра, не отрывая взгляд от переполненных мусорных контейнеров у входа в ресторанчик.

– Это ты о чем?

Старший напарник держал на коленях скоросшиватель и, вооружившись шариковой ручкой, сверял список.

– Твоя жена в уезжающей машине с пулеметом в руках.

На мгновение наступила тишина. Старший, водитель, ничего не ответил, лишь оторвал взгляд от списка, высоко вскинул брови; потом оба рассмеялись и направились в дом мимо входа в подвал. Он посмотрел сначала им вслед, а потом на пивные бочки. Сверкавшие бочки ослепляли, если не отрывать от них глаз, они были покрыты нестерпимо блестящими на солнце царапинами, составлявшими вязь никому не ведомых тайных письмен.

С колокольни раздался звон. Что-то было очень важно, что-то надо было сохранить в памяти, но старик никак не мог вспомнить, что именно.

Что-то всегда оставалось от таких ночей, как эта. Дерево, часть военной формы или вот теперь пулемет. Потом он обычно весь день видел этот предмет, как будто нарисованным в безмерной пустоте – когда закрывал глаза. Он глядел на такие предметы, как на нечто, что он, должно быть, просмотрел или уничтожил. Как нечто, рвавшееся к нему с какого-то мнимого края, края его бытия. Край же этот был всегда пугающе близок, хотя все эти годы старик надеялся, что долгая жизнь должна увести его подальше от края, туда, в безопасную середину, где так уютно пребывает большинство.

Он подумал о похищении, о котором говорили люди из пивного грузовика. Да, старик тоже о нем знал. Портреты террористов уже много недель красовались на стенах домов, а в новостях регулярно показывали фотографию жертвы – толстого мужчины в роговых очках. Ведущая телевидения, сообщившая о похищении, была одета в черное, и это показалось старику излишним – как будто заложник был уже мертв.

Он попытался встать, но это оказалось нелегким делом.

Боль в пояснице, кажется, прошла, но старик вспотел, пластырь неприятно лип к спине, и очень хотелось пить. Он протянул руку за спину и, стиснув зубы, сорвал пластырь.

Взгляд его скользнул по будильнику на ночном столике, старик взял его и принялся нетерпеливо заводить, оскальзываясь пальцами о гладкий холодный стерженек. Он тряхнул часы, в механизме что-то щелкнуло, и звук этот вызвал у старика приступ раздражения. Он хотел знать время, не было больше сил переносить бесконечность ночи; он жаждал окончания тупой, пожиравшей действительность смеси изнеможения и ожидания, на какую обрекла его ночь. Он тряхнул будильник еще раз и прислушался. Раздалось долгожданное тиканье, внутри, в механизме, снова пошло невидимое время.

В семь часов приехали дорожные рабочие. Увидеть их из окна спальни он не мог, но зато отчетливо слышал, как подъехали машины, как захлопали двери, как зазвенели молотки и кирки, брошенные из кузовов на тротуар. В утренней тишине кто-то громким и недовольным голосом выкрикивал распоряжения. По улице тянули новые электрические и телефонные провода, для чего снесли половину тротуара, часть людей осталась перед домом заканчивать траншею, а часть отправилась копать дальше – к мосту. Скоро все были на своих местах. Потом двое рабочих, стоя на коленях, до наступления вечера укладывали брусчатку; старика впечатляло, как они возились внизу, помещая камни в размеченные тонким нейлоновым шнуром гнезда, люди выглядели сказочными великанами за эфемерным плетеным заграждением. Он обычно долго смотрел на них, наслаждаясь игрой их умелых движений; сейчас он вспомнил их искаженные жарой и усилием лица, их обнаженные торсы, на которых солнце прошедшего дета оставило неповторимый пейзаж загара, ожогов и белого контура маек. Но обычно это бывало позже, а до этого водитель «Еды на колесах», югослав, привозил старику обед. В последнее время он давал этому человеку чаевые, и тот сносил вниз его костыли, так что старик сразу после полудня оказывался на улице. Но в общем-то это ничего не значило, он теперь не уходил далеко.

Да и когда он далеко уходил?

Вопрос возник беззвучно, как ночной кошмар. Старик положил руку на грудь и провел по волосам, ощупывая их от кончиков до корней, ощущение было не из приятных.

До Потсдама он жил в Берлине. Ребенком он часто сиживал на улице перед домом, где проживал тогда с родителями, – перед темным сырым домом с такими же темными задворками. Позже, в двадцатых годах, его снесли. Когда мальчику хотелось побыть одному, он брал маленькую табуретку и искал уединенное место на улице. Вот он сидит на деревянной табуретке и смотрит на свои голые ноги. Весна. Мальчик думает о географическом атласе, куда вчера ему позволил заглянуть учитель. Особенно хорошо запомнилась ему карта в середине большой книги, вне уроков запертой в ящике учительского стола, – карта Европы, физическая. Самое большое впечатление на него произвели Уральские горы, он и сам не понимал почему, видимо отчетливостью и прямолинейностью своих высот.

Старик открыл рот. По комнате расползалась странная духота. Он застонал и, прижимая ладони к груди, ощупал ее, словно надеясь обнаружить в ней отверстие. Но нащупать удалось лишь жесткие ребра и ямочку, в которой лихорадочно билось сердце.

Семь часов тридцать минут.

На кухню, в ночной рубашке, выходит жена хозяина гостиницы. Женщина явно чем-то раздражена. Старик задумывается, отчего он об этом догадался. Их разделяет слишком большое расстояние, чтобы он мог рассмотреть черты ее лица. Женщина достала нож из ящика кухонного стола, что-то быстро порезала и разложила в пластиковые коробочки. Движения ее были быстрыми, но словно разделенными на части; она уронила нож, и лезвие со звоном ударилось об пол. Женщина оборачивается к стеллажу и берет с него две кухонные тряпки, обматывает их вокруг ручек стоящей на газовой плите кастрюли, потом наливает воду в две чашки, стоящие у плиты. На кухню вошла старшая из дочек. Мать оборачивается к ней и бросает перед нею на стол что-то, что уже давно держит в руке. Это цепочка. Девочка вздрагивает и хватает цепочку. Видно, что ребенок молча затаил дыхание.

Немного позже раздается шарканье ног по асфальту. Дочь мясника, толстая, почти взрослая девица, не спеша идет к подворотне. Школа находится недалеко, в паре сотен метров отсюда, но девочка каждый день выходит из дома на двадцать минут раньше положенного. Старику непонятно, как можно быть такой толстой. Жидкие короткие волосы и тонкие ручки совершенно не вяжутся со всей остальной фигурой, в крошечных глазках ребенка таилась тоска по другому, давно ушедшему «я», погребенному под толстым слоем жира.

Внезапно раздается грохот и звон – как будто большой стеклянный предмет со всего маху рухнул на каменный пол и разбился вдребезги.

– Ты не имеешь ни малейшего понятия, – кричит жена хозяина гостиницы, – чем занимаются твои дочери! Ни малейшего!

– Перестань!

– По вечерам они встречаются. Сидят с молодым Дёрром у окна. Ты что, не видишь этого?

– Они дети и просто играют.

– А кровать?

– Что – кровать?

– Его кровать стоит под окном.

– Перестань, прекрати эту истерику!

Голос мужчины в общем-то спокоен и низок, но в последней фразе звучат военные, командные нотки, хотя муж говорит негромко.

Он умел говорить таким тоном. Старик, правда, слышал его довольно редко, и он был ему неприятен, этот рецидив прежней речевой манеры.

«А раньше, – прозвучал в душе издевательский голос, – раньше эта манера тоже была тебе неприятна?» Он прислушался к себе, но не дождался ответа. В душе царило гробовое молчание.

Он провел ладонью по холодному одеялу, посмотрел на оконный переплет, на черную тьму под коньком крыши напротив. «Если я сейчас закрою один глаз, – подумал старик, – то переплет заслонит конек, а если я закрою другой глаз, то снова увижу конек». Это мешало ему. Ему всегда не нравилось, что два глаза, принадлежащие одному человеку, никогда не видят одно и то же.

После переезда в этот дом старику первым делом пришлось поменять окно на кухне. По правде сказать, там и не было настоящего окна, были только рамы с остатками стекла с проемами, заклеенными тонким картоном; рама была привязана к стене бечевкой, обмотанной вокруг вбитого в стену гвоздя. Прежняя владелица жила с этим окном не один год, если не одно десятилетие, – с кухней, навечно погруженной во мрак затемнения.

Это было единственное выходящее на улицу окно. Старику было невыносимо, что современные двойные окна почти не пропускают шум, что отныне он не будет слышать шаги людей, шорох проезжающих автомобилей, звон трамвая, и поэтому, как обычно по утрам, он сначала отправился на кухню, чтобы открыть окно. Он наполнил водой кастрюлю, опустил в воду кипятильник – все как всегда. Он подождал, когда вода нагреется, помутнеет от пузырьков, закипит, но внезапно ему показалось, что это не шум закипающей воды, а шорох шагов по гравию.

Дом находился чуть поодаль от улицы, с обеих сторон сада росли разделенные узкой дорожкой два каштана. В безветренную погоду они полностью закрывали обзор, но в это утро порывы ветра шевелили листву, открывая вид на улицу.

Кафе в это время было еще закрыто. У входа стоял деревянный повар с черной доской на животе. Ночной дождь смыл написанное мелом меню. «Жа… стейк» – единственное, что осталось, остальное превратилось в размытую мазню, в которой можно было разобрать отдельные фрагменты букв и цифр, меловые линии на поверхности цвета утреннего тумана.

В дверях остановилась дочь хозяина гостиницы, старик сначала заметил лишь ее макушку и руку, вытащившую из волос заколку. Рука была тонкой и загорелой. Девушка тряхнула головой, и волосы волной рассыпались по плечам. Она нерешительно шагнула вперед, словно чего-то ждала, но не желала оглядываться.

Через садовую ограду перепрыгнул молодой Дёрр, перепрыгнул до того, как девушка успела его заметить. Когда они столкнулись, он, присев на корточки, преграждал ей выход из сада.

На Дёрре была пожарная форма – синие брюки и синий китель с золотыми пуговицами и золотыми погонами, словно петли, пришитыми к узким плечам.

– Постой! – крикнул он. – Куда идешь?

Она смотрела мимо него, повернув голову сначала в одну, потом в другую сторону; потом девушка переступила с ноги на ногу, как будто желая обойти какое-то препятствие.

– В школу, куда же еще.

Он видел только ее спину, она нервным жестом отвела назад руку с портфелем.

– Когда освободишься?

– Как всегда.

Юноша забеспокоился.

– Я стану пожарным, – сказал он.

– Рада за тебя, – ответила девочка.

– Эта работа хорошо оплачивается.

– Нисколько в этом не сомневаюсь.

– Но я буду пожарным не здесь, а где-нибудь в большом городе, например в Нью-Йорке.

– Для Нью-Йорка тебе следовало бы получше знать английский.

Мальчик, не спуская с нее глаз, отступил на пару шагов и что-то извлек из-за дерева.

– Это тебе.

Маленький букетик анютиных глазок, лиловых и желтых, обернутых в фольгу.

– Мне не нужны твои цветы.

Он вспыхнул и отвернулся, глаза его опасно сверкнули, он больше не смотрел на девушку. Она открыла калитку, а он продолжал стоять с опущенной головой. Букетик так и остался у него в руке. Мальчик поднял цветы и уставился на них бездумным взглядом. Потом на голову будущему пожарному упал каштан; но мальчик даже не вздрогнул, он взял его и сжал в кулаке, не отрывая глаз от садовых ворот, выйдя из которых девочка, сделав пару шагов, свернула за угол и исчезла из вида.

Старик задумался. Важно ли было запомнить этих двоих? Имели ли они какое-то отношение к незнакомцу?

«Я потерял нить», – подумалось ему. Он вдруг осознал, что очень неважно себя чувствует. Взор заслоняла серая пелена – временами мерцающая, а затем застывающая темными штрихами, повисая в воздухе помещения между ним и такими близкими контурами кухонной обстановки – мебелью, стенами и выходом в прихожую – и делая эти предметы далекими и недоступными.

Когда старик во второй раз за этот день выглянул на улицу, дорожные рабочие продолжали сидеть в своих траншеях. Сейчас там потели трое. Рядом с ними высилась груда песка, которую четвертый – время от времени проходя мимо – мерил оценивающим взглядом. Из-за угла вывернул белый фургон и остановился возле рабочих. Из него вышли двое в строительных касках и с папками под мышкой, они что-то обсуждали. Время от времени они заглядывали в папки, потом смотрели на траншею, указывая руками направления воображаемых линий.

Появился трамвай, он выехал с Редельгеймского шоссе, круто свернув на Старый Редельгейм, встал на остановке возле дома семнадцать, потом медленно тронулся в направлении Лоршерштрассе, но сразу затормозил – на рельсах, преграждая путь, стоял белый фургон. Вагоновожатый нетерпеливо зазвонил. Один из мужчин в касках поднял руку, сел за руль, подал машину вперед, затормозил, высунулся из окна и что-то крикнул вагоновожатому. Наверное, что другой автомобиль, чуть впереди, блокировал перекресток.

В доме напротив пару недель назад открылось какое-то странное заведение. Над дверями не было никакой вывески, отсутствовала и витрина, и было непонятно, в какое время это заведение было открыто. Через окно можно было беспрепятственно заглянуть внутрь – большое помещение с выбеленными стенами, скудная обстановка – ничего, кроме пары стульев, коробок, старого шкафа с множеством выдвижных ящиков, из которых торчали шпагаты и обрывки гофрированной бумаги. С потолка свешивались, как качели, прикрепленные к потолку веревками две автомобильные шины. Каждый день в учреждение приходили мужчина и женщина – оба с очень длинными волосами. Нередко старик видел в доме и детей.

Он часто думал, что это за заведение, но так ничего и не придумал, во всяком случае ничего важного.

Была еще одна картина – железная дорога, деформированная, покрытая вековой грязью дуга токоприемника, дом напротив, в котором в этот час уже были открыты окна и ставни, на подоконниках висели перины, афишный столб, возвышавшийся над крышей станции. На столбе по утрам собирались голуби, он видел их серые растрепанные перья, их вечную суету.

В доме рядом с непонятным заведением жил умственно больной ребенок, мальчик. Так же как старик, он часто сидел у окна; каждое утро в ранний час он высовывался из него, держа в руках голубое стеганое одеяло, и принимался сосредоточенно собирать его в складки. Старик часто спрашивал себя, отправляют ли ребенка по утрам с одеялом к окну, чтобы он подышал воздухом, или он сам приносил одеяло, чтобы иметь предлог посмотреть на улицу. Очевидно, что мальчик никогда не выходил из дома.

В это утро ребенок был чем-то сильно возбужден и постоянно выкрикивал что-то вроде «Ай!.. ай!.. ай!».

Мальчик встрепенулся, протянул руку и попытался пощупать, сам не зная что. Пальцы его вдруг свела судорога, и они почти потеряли подвижность. Что это было? Что хотел сказать мальчик?

Десять часов. По лестнице поднимается почтальон и бросает газету в прихожую через прорезь в двери. Старик поставил перед дверью стул, чтобы корреспонденция не падала на пол. Надо взять газету. Старик встал из-за стола и пошел в прихожую, где обнаружил, что стула нет на месте. Нагибаться было куда труднее, чем ходить. Сначала надо приставить костыли к стене, потом пошире расставить ноги, чтобы дотянуться до пола, – все это требовало времени.

Когда он вернулся на кухню, кофе уже остыл. Старик раздраженно положил газету на стол, бросил на нее беглый взгляд. Последняя страница с объявлениями развернулась и уперлась в тостер. Он почему-то вспомнил большую фотографию: убитый тюлень на подстилке, а вокруг окровавленный снег. Был и второй снимок, поменьше, – космический зонд «Вояджер».

Куда делся стул? Почему его не было? На днях социальный работник, его бесценная помощница фрау Мест, передвинула ему кровать, а потом достала зимнее одеяло, а он смотрел, как она работает, сидя на стуле, который она, естественно, для него поставила.

На лбу старика появились крупные капли пота, он вытер их, но они выступили снова.

Фрау Мест достала толстую перину из большого пластикового мешка и хорошенько ее взбила, старик хорошо помнил обуявший его ужас, когда он увидел следы недержания, хорошо заметные на перине, отвратительные засохшие озерца, неаппетитными кратерами застывшие на краях, где скапливалась вытекшая моча. Но женщина, казалось, не замечала его испуганного взгляда, а может быть, она просто притворялась, что не видит ни взгляда, ни пятен.

Фрау Мест была маленькой изящной женщиной с темновато-седыми жидкими волосами. На затылке она носила прикрытый сеточкой пучок, поверх которого был надет белый накрахмаленный чепец.

В тот день он смотрел, как она молча убирала его кровать. Женщина была приблизительно одного с ним возраста, они могли бы о чем-нибудь поговорить, но никогда этого не делали. Он бы понял это, если бы женщина была намного моложе его, но молчание фрау Мест задевало его за живое, обижало и уязвляло.

Чем старше он становился, тем труднее было ему знакомиться и сходиться с людьми его поколения. Если бы они запросто встретились с фрау Мест и вступили бы в контакт, он воспринял это как оклик из давно минувшего и забытого прошлого. Встреться они лет пятьдесят назад, он бы весело с ней смеялся и попытался бы прикоснуться к ее энергичному узкому плечику, но вчера он лишь тупо молчал и следил за ее движениями, сидя на стуле неподвижно, как колода.

Около одиннадцати во дворе стало шумно, старик услышал мужские голоса, короткие фразы, смех, еще фразы и снова смех.

– Петли купишь у Хейсса, – сказал кто-то.

– На Радилоштрассе?

– Не знаю, как называется улица. Дом стоит прямо перед шлагбаумом.

– Две петли?

Их было трое: мясник, хозяин гостиницы и еще один мужчина, стоявший спиной к старику. Сейчас говорил он, подняв вверх два пальца. Старик был уверен, что не знает его. Человек был мал ростом, не больше метра шестидесяти, похоже, выходец откуда-то из тропиков.

– Пинто, а ты как думал? Конечно, две петли.

Маленький человечек пожал плечами и безрадостно рассмеялся.

– Или как это у вас?

– Не знаю.

– Что значит – не знаю?

Лапища мясника сокрушительно падает на плечо низкорослого.

– У вас в Португалии что, нет дверей? Подвальных дверей?

– Ясно.

Мясник опустил руку немного ниже и похлопал парня, которого звали Пинто, по руке.

– Ясно. У нас в саду, но у входа в дом.

– Ты хочешь сказать – в сарай.

– Да, у подвала.

– Нет, это сарай. Подвал внизу.

– Сколько петель?

– Командир, ты о чем?

– Дверь сарая.

– Две.

– Правильно. Возьми большие петли.

Хозяин гостиницы и мясник прошли мимо дома к забору, в ту часть домовладения, которая была ему сверху не видна. Они вернулись с кипой досок. Длинных досок, они несли их вдвоем, впереди хозяин гостиницы. Они носили их много раз, и старик запоминал обрывки фраз, которыми они обменивались в промежутках между скрипом и грохотом, с которым они бросали доски на асфальт.

– Ты же знаешь… я ничего не буду говорить, в конце концов, это твой риск.

– Да знаю я все их предписания.

– …конечно, я понимаю… но зачем тогда?

– Сами себе не поможем, никто нам не поможет.

– Я тоже всегда так говорю, никто не придет, и никогда по-другому не было.

– Точно, долго придется ждать. Метр десять.

– Ты как думаешь, этот парень ничего? Метр двадцать, да.

– Или метр десять.

Мужчины склонились над планом. Хозяин гостиницы достал складной метр. На досках виднелись черные метки.

Работали они не спеша и со вкусом. К обеду солнечный свет упал на крышу бунгало мясника, рубероид, если долго на него смотреть, расползался перед глазами бесчисленными бликами. Старик вспомнил, что к рубероиду добавляют мелкие камешки, от острых краев которых нещадно отражаются лучи жаркого солнца.

Он слышал, как они пилили, подгоняли, стучали молотками. Было так жарко, что мясник снял рубашку.

Они набили доски на высоту человеческого роста. Когда с первыми пятью было покончено, вернулся человек, которого они называли Пинто, и положил на стол петли и ушки для висячего замка.

– Ну-ка посмотрим, – воодушевленно воскликнул хозяин гостиницы, – выбрали ли мы верную длину.

Он поднял одну доску и, поставив ее стоймя, приложил к маленькому человечку. Тот вежливо рассмеялся.

– Пинто дорос мне до груди.

– Да, как раз.

– Что скажешь этим красным преступникам, Пинто?

– Посадить.

– В тюрьму? Это не поможет. У нас не поможет. Они там творят, что хотят.

– Точно. Наши тюрьмы – это не тюрьмы.

– Да, это дома отдыха.

– Телевизор и каждый день горячая еда. Туда даже оружие проносят, и ты называешь это тюрьмой?

– Я – нет.

– Ну и я нет.

– Значит, башку с плеч долой.

– Верно.

– С плеч долой.

Они сложили вместе шесть досок и набили на них еще три в форме буквы Z. Хозяин гостиницы взял замок и вдел его в ушки накладок, чтобы посмотреть, подходит ли он.

– Очень хорошо. Никакой бык не пробьет.

Он достал из-под стола три бутылки пива.

Они чокнулись.

– Как тебе было в армии?

– Меня комиссовали из-за ожирения.

– Прости, – ответил хозяин гостиницы. – Тогда каждый за свое.

– Тогда в России мы как-то стояли в каком-то сельсовете. Пол был застелен соломой, под голову подкладывали мешки с солью – все как всегда, ладно хоть крыша была. Был там один – он все время пердел. Ели, отдыхали, мылись – в одном тесном замкнутом пространстве. Сейчас это даже трудно себе вообразить. Спали мало, как и положено солдатам. Срали тоже все вместе, а тут находится такой вот тип, лишает последнего покоя.

Пинто отвернулся. Мясник молчал.

– Однажды ночью мы задали ему перца. Он был еще молод, такой же, как и я в те годы, я не помню, как его звали, забыл его имя. Он не успел толком проснуться, как мы схватили его и сняли с него штаны. Он думал, наверное, что ему снится дурной сон, потому что ворочался и извивался, но продолжал спать дальше. Мы тогда вообще спали где угодно. Мы все время чувствовали усталость. Прошло совсем мало времени, и мы привыкли спать в окопе, спать на обочине, спать стоя. Я знал одного, так тот умудрялся делать это во время еды.

Мясник ничего не сказал, выпил, отставил бутылку и устало посмотрел на горлышко, откуда на его пальцы медленно стекала пена.

– Значит, мы его схватили, растянули ему жопу и поднесли к ней зажигалку. Удовольствие непередаваемое. Но парень быстро опомнился. Он сказал, что не выдаст нас только при одном условии, что мы сделаем то же самое. Ну, мы и сделали, а что нам еще оставалось? Мы легли рядком, очень так мило, без штанов с приставленными к задам зажигалками. Стали мерить, у кого пламя выше. У меня до сих пор на заднице рубец.