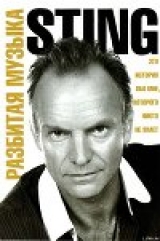

Текст книги "Разбитая музыка"

Автор книги: Гордон Мэттью Томас Самнер

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)

Я помню, как однажды мы с мамой зашли навестить тетю Эми – одну из немногих ее подруг среди наших соседей по улице. Я думаю, тетя Эми в какой-то мере заменила ей мать после смерти Маргарет, ее собственной матери. Эми всегда хорошо одета и безупречно причесана. Она носит туфли без каблуков, теплые зимние чулки и твидовые юбки. Она излучает респектабельность среднего класса. Мама смотрит на нее с почтением как на женщину, с которой надо брать пример, и во время своих бесконечных чаепитий они ведут разговоры ни о чем, во всяком случае ни о чем таком, что касалось бы меня. Я изо всех сил пытаюсь проявить свою заинтересованность, насколько вообще может быть заинтересован семилетний мальчик при подобных обстоятельствах, но вскоре мне становится скучно, и я начинаю вклиниваться в разговор, задавая вопросы типа «Когда будет следующий спуск на воду, тетя Эми? Можно мне туда пойти? Вы всегда работали на верфи?» Я щебечу совершенно невинно, но вот меня охватывает настоящее любопытство, и я спрашиваю:

– Почему у вас нет мужа? За моим вопросом следует несколько мгновений гробовой тишины, а у мамы становится испуганный вид, и я немедленно понимаю, что сказал нечто ужасное. Тетей Эми лишь на секунду овладевает растерянность, самообладание очень быстро возвращается к ней.

– У меня был муж, – говорит она, – но он погиб на войне. – Она смотрит на меня добрымиглазами. – Он был очень смелым солдатом, – тихо добавляет она, а затем тетя Эми и моя маманачинают одновременно, как заведенные, прихлебывать из своих чайных чашек, словно боясьнарушить повисшую в комнате атмосферу затаенного страдания и одиночества. Теперь я уже боюсь спрашивать, как его звали и есть ли его имя в списке имен на военноммемориале. С тех пор я вообще не касаюсь этой темы.

Вскоре тетя Эми заболеет и больше не сможет работать на верфи, а моя мама каждый день перед школой будет давать мне чашку чая с молоком и блюдце с печеньем, улучшающим пищеварение, чтобы я отнес все это тете Эми. У меня есть ключ от ее дома, и я вхожу, стараясь не расплескать драгоценный чай. Свободной рукой я осторожно стучу в дверь ее спальни и вхожу в полумрак, где чувствуется странный запах, происхождение которого я не могу определить. Мне кажется, что это запах болезни. Тетя Эми благодарит меня и несколько мгновений держит мою руку. Пройдет несколько недель, и тетя Эми станет первым в моей жизни знакомым человеком, который умер. Мама целый день плачет, и я не могу ее утешить. «Это и есть смерть», – объясняю я себе, и у меня начинаются катастрофические фантазии о том, как мои родители погибнут на войне, которая внезапно разразится, и я останусь один. Но этими мыслями я не делюсь ни с кем. За нашим домом есть темная полоса булыжной мостовой, и я часто буду видеть побеги травы, пробивающиеся в промежутках между холодными серыми камнями. Может быть, это птицы принесли сюда семена, а может быть, их надуло сюда ветром. Я часто мечтаю о том, как все эти маленькие пучки травы соединятся в один сплошной травяной покров и наша улица превратится в прекрасный зеленый-зеленый сад. Но это всегда только мечты: передо мной остается абсолютно серая гамма пейзажа, перемежаемая лишь тусклыми пятнами одежды людей, которые влачат свое жалкое существование среди камня и кирпича. Дальше, за домом тети Эми, на нашей улице находится китайская лавка, куда не часто заходят покупатели, и заведение Троттеров, парикмахерская, где стрижемся мой отец и я. У нас обоих одна и та же стрижка: коротко на затылке и на висках. Я еще маленький, поэтому меня сажают на доску, которую кладут на ручки парикмахерского кресла, поперек сиденья. Я люблю колючий холодок, который ощущает моя рука, пробегая по только что подстриженному затылку. Но особенно меня завораживают неповторимые мужские запахи и атмосфера парикмахерской: кожаные ремни, о которые парикмахер у всех на глазах затачивает опасные бритвы, мелькание покрытого пеной помазка, бодрящий аромат тоника для волос и помады, растущая гора состриженных волос на полу и вжиканье ножниц вперемежку со сдержанным, колоритным мужским разговором, который возможен только вдали от женских ушей.

По соседству с парикмахерской находится газетная типография, где огромный шумный печатный станок каждый вечер выдает тираж ньюкаслской Evening Chronicle, а каждое утро – Journal. Мой лучший друг Томми Томпсон продает газеты на углу около типографии рабочим с верфи, когда они возвращаются с работы. Мы с Томми стали друзьями с первого школьного дня. У него темные цыганские глаза и пышные черные волосы, напомаженные и уложенные в виде валика в подражание его старшему брату, уличному хулигану. Его брат принадлежит к пижонствующей бандитской группировке, члены которой наводят страх на жителей города или по крайней мере воображают, что у них это получается. Томми очень милый мальчик, но его заученный образ хулигана, этакого скороспелого Джина Винсента[6]6

Джин Винсент (Юджин Винсент Крэддок, 1935–1971) – популярный в конце 1950-х – начале 1960-х годов исполнитель в стиле кантри, свинг, а потом рокабилли и рок-н-ролл, организовал группу Blue Caps, самая известная песня – «Be bop a Lula».

[Закрыть] с нахальными манерами и дерзким лицом, приводит его к постоянным конфликтам со всякого рода властями. Он курит самокрутки, ходит в школу, только когда у него есть настроение, с непостижимой смелостью ворует всякую ерунду из «Вулворта», а еще демонстрирует невероятные знания в области половых извращений, прекрасно владея при этом соответствующими терминами.

– Ты знаешь, что такое шлюха? Стыд борется во мне с невероятной заинтересованностью, и я отвечаю: – Нет.

– Может быть, это такая одежда?

– Нет, Томми, я не…

– Это когда чувак достает свой член и засовывает его между…

Томми не ходит в церковь и утверждает, что не верит в Бога. Он мой первый живой герой и пример для подражания. Если мне удается втянуть моего самого искушенного в житейских делах друга в достаточно длинный разговор, он позволяет мне немного попродавать Chronicle, а сам идет в контору типографии выкурить сигарету или выпить чашку чая. Он учит меня, как выкрикивать название газеты, растягивая каждую гласную так, чтобы оно звучало как «иивинайиинн кроаниикааэл», и стараясь брать самые высокие ноты. Мне всегда приходится следить, чтобы на улице случайно не появилась моя мама, потому что, по ее мнению, продавать газеты – вульгарно и люди могут подумать, будто я плохо воспитан. И тем не менее это моя первая работа, связанная с пением.

На противоположной стороне улицы стоит англиканская церковь Св. Луки, построенная в стиле викторианской готики, за ней, ближе к реке, находится Ллойдс-Банк, а дальше – почта, где каждую неделю по средам я получаю государственное пособие для нашей семьи. Викарий из церкви Св. Луки каждое утро приходит в наш молочный магазин и покупает полпинты молока. Он объясняет, что это для его кошечки. Я знаю, что викарий шутит: у него нет никакой кошечки. Он ловит мой взгляд и подмигивает мне, а потом насмешливо смотрит на очередной фингал, красующийся на лице у Бетти. Мне нравится викарий, мне нравится его дружелюбная улыбка, его седые волосы под черной шляпой, даже его глупая шутка. Он кажется мне носителем более дружелюбного религиозного учения, чем то, которое исповедуют ирландские фанатики и которым меня уже начинают мучить в католическом храме через две улицы от нашего дома. Если идти вниз по улице от здания почты, попадаешь на железнодорожную станцию. Там работает Мик, старший брат Томми. Он проверяет билеты у пассажиров, которые возвращаются после работы в городе. В промежутках между прибытием поездов я нередко вижу Мика свешивающимся из окна зала ожидания, которое расположено высоко над Хью-стрит. Мик старается доплюнуть до другой стороны улицы. Я говорю ему: «Привет, Мик!»

Он не обращает на меня внимания как на низшее существо, но большой зеленый сгусток слюны все же успевает приземлиться у моих ног прежде, чем раздастся звонок колокольчика, возвещающего о приближении очередного поезда. Каждые пятнадцать минут на станцию прибывает электричка, но время от времени шумное доисторическое чудище на пару с грохотом переваливает через мост над Стейшн-роуд, и маленький мальчик выбегает из дома номер 84, чтобы ощутить почти сладострастное удовольствие от лицезрения машины, созданной самим Джорджем Стефенсоном, которого знает весь мир. (Стефенсон, создатель парового двигателя, родился менее чем в трех милях отсюда, и он, наверное, единственная знаменитость родом из этих мест.)

По пятницам утром мама посылает меня под железнодорожный мост купить свежей трески и пикши у торговки рыбой. Ручная тележка торговки грубо сколочена из деревянных досок и водружена на пару таких же грубых колес. Торговка толкает эту тележку вверх от набережной, где идет рыбалка. Она заворачивает влажную, блестящую рыбу в старую газету. У нее грязные ногти и волосы с проседью, которые собраны в тугой пучок на затылке, открывая лицо, испещренное морщинами, как автомобильная карта – дорогами. У нее только один зуб. Я боюсь рыбной торговки, потому что в моем воображении она представляется мне злой женой морского чудовища, а судорожно бьющиеся рыбы с открытыми ртами и выпученными глазами – ее жертвами. Я использую любой предлог, чтобы в пятницу утром улизнуть из дома или уговорить маму послать меня в магазин, где рыбы уже мертвые и выпотрошенные, а значит уже миновавшие неизбежную фазу насилия.

Я посещаю начальную школу Св. Колумбы, которая располагается в старом викторианском здании рядом с церковью, где венчались когда-то мои родители. Школа названа в честь одного из неистовых ирландских монахов, который в конце пятого – начале шестого века обратил местных язычников в христианство. Должно быть, эти монахи обладали недюжинным самомнением и решимостью, раз покинули свой монастырь на острове Ионы, чтобы заменить Одина и Тора на Бога, который учил подставлять вторую щеку, если бьют по одной, и проповедовал любовь. Прошло несколько столетий, но наши священники – по-прежнему фанатики-ирландцы, а мы сами на местном диалекте по-прежнему называем четвертый день недели «торсдей» (день Тора). Есть вещи, которые не меняются никогда. Именно в школе Св. Колумбы зародился мой интерес к религии, который я сохранил на всю жизнь, и здесь же начались мои первые связанные с религией трудности, с тех пор меня не покидающие. Все дети-католики изучают катехизис, маленькую красную книжечку, которую они должны запомнить наизусть, словно предшественники маоистов с их цитатниками, намеревающиеся обратить в свою веру весь мир. Кто создал тебя? «Меня создал Бог». Для чего Бог создал тебя? «Чтобы познавать его, любить его и служить ему». По чьему образу и подобию создал тебя Бог? «По своему образу и подобию и т. д. и т. п.»

Из всего этого следовало, что Бог – католик и что каждый, кто не является католиком, не сможет войти в Царствие Небесное. К людям, не исповедующим католицизм, следовало относиться с жалостью и по возможности стараться обратить их в истинную веру. К счастью, будучи ребенком от смешанного брака – моя мать принадлежала к англиканской церкви, а отец был католиком, – я так и не усвоил эту идею до конца. Отправлять миллионы потерянных душ в геенну огненную только потому, что они не были членами «Союза женщин-католичек» или «Рыцарей Святого Колумбы», казалось мне чрезмерным высокомерием задолго до того, как я впервые услышал это слово. А понятие лимба, места, где вечно обречены сидеть несчастные младенцы, которые не были крещены в католической вере, пугало меня не меньше, чем сам ад (куда неминуемо должен был отправиться каждый, пропустивший хотя бы одну воскресную мессу). В сущности, сама мысль о вечности, будь то чистилище, ад или небеса, вселяла в меня ужас. Рай представлялся мне присутствием на бесконечно длинной скучной мессе в то время, как все, кого я знаю, включая моих родителей, будут поджариваться где-то внизу. Мальчиком я действительно какое-то время прислуживал у алтаря, что парадоксальным образом несколько уменьшало мою скуку во время литургии. В те времена я мог повторить всю мессу на латыни от начала до конца, не понимая в ней почти ни слова. Думаю, я был далеко не одинок в своем невежестве, но мне, вероятно, нравилось мое длинное черное облачение, поверх которого надевался белый стихарь по будним дням и красный – по воскресеньям (я был одет почти что в платье), а театральность и несколько тяжеловесная торжественность церемонии, должно быть, будоражили во мне актера.

Поскольку с тех самых пор истинно религиозные переживания обходили меня стороной, я чувствовал себя как мытарь среди правоверных. Я будто бы не вполне принадлежал к их кругу. Труднее всего мне давалась исповедь. Считается, что в семилетнем возрасте ребенок уже способен отличить добро от зла, но большинство семилетних детей, насколько мне известно, не совершает дурных поступков. Тем не менее святое таинство исповеди требует, чтобы, стоя на коленях внутри закрытой кабинки лицом к почти непроницаемой завесе из холста, человек признавался в своих грехах, обращаясь к зыбким очертаниям священника, сидящего с другой стороны завесы. Исповедь следовало начинать так: «Благословите меня, отец, ибо я согрешил. Последний раз я исповедовался две недели назад» (исповедоваться надо было раз в две недели), но у меня возникали определенные затруднения с обоими этими утверждениями. Насколько мне казалось, я не совершил за это время никаких грехов, о которых стоило бы рассказать, но мне стыдно было заявить священнику, что я безгрешен. Таким образом, утверждение о том, что я согрешил, уже само по себе было ложью. Затем мне приходилось усугублять эту ложь, изобретая целый список простительных грехов, например, «я не слушался родителей» (на самом деле этого не было) или «я говорил неправду». А между тем единственная ложь, в которой я был виновен, имела место во время моей последней исповеди, в святой атмосфере таинства, превращаясь тем самым из простой лжи в святотатство, что, разумеется, должно было обречь меня на вечные муки. Эта ужасная онтологическая загадка и нравственный парадокс были просто не по силам уму семилетнего ребенка. Я бежал от исповеди, как от чумы, чем, естественно, только усугублял свое положение. Католик должен исповедоваться хотя бы раз в год, в противном случае он будет отлучен от церкви (вот еще один проступок, гарантирующий человеку геенну огненную). Таким образом, только для того, чтобы избежать смущения, которое одолевало меня во время исповеди, я обрек себя на жизнь вне церкви и на вечные муки в джойсианской версии ада, очень поддерживаемой ирландскими священниками. Вероятно, я был или очень глупым семилетним мальчиком, или, напротив, слишком глубоко задумывался над некоторыми вещами.

Эти загадки и противоречия остались со мной и во взрослой жизни. В некоторых делах это сослужило мне хорошую службу, а в других – помешало, но сохранилось ощущение, что мысль и страдание каким-то сложным образом неразрывно связаны друг с другом, – это и есть наследие моего католицизма.

* * *

Прошло время. Я по-прежнему нахожусь в лесной церкви, не имея никакого понятия о том, который сейчас час. Труди выглядит умиротворенной и, кажется, плывет по волнам своих воспоминаний. Женщина слева и немного позади меня тихонько стонет: не то от боли, не то в экстазе, а женщина справа от меня содрогается в рыданиях. Я сохраняю молчание, если не считать звука моего глубокого ровного дыхания, и могу лишь отдаться на волю снадобья, которое я выпил.

Меня удивляет тот безграничный диапазон воспоминаний и зрительных образов, которые вызваны во мне этим переживанием. Такое впечатление, что все виды человеческих взаимоотношений, которые были и есть в моей жизни, попали под пристальное наблюдение. Родители, братья, сестры, друзья, возлюбленные, жены и дети – все как будто призваны на суд моей памяти и по очереди выступают в качестве свидетелей, причем темы, о которых я обычно избегаю размышлять, касающиеся моих ошибок как сына, брата, друга, любовника, мужа или отца, а также мой ужасный страх смерти, не остаются в стороне, но постоянно находятся в фокусе моего сознания.

Хотя мрачные, жестокие образы понемногу от меня отступили, то, что я испытываю сейчас, едва ли можно назвать приятным ощущением; на самом деле со мной снова происходит что-то очень серьезное. У меня нет другого выбора, как только поддаться действию снадобья и смиренно признать, что где-то на глубинных уровнях моего сознания скопилось много гнева и ярости и что в настоящий момент происходит некое очищение.

Молодая женщина позади и немного справа от меня все еще плачет, но уже гораздо тише, а женщина слева явно переживает эротический экстаз. Я прислушиваюсь к музыке, которая доносится из стереомагнитолы: это бразильская певица Зизи Посси. У нее страстный голос, исполненный романтики и сексуальности. Я никогда не слышал песню, которую она поет, но в основе этой песни – классическое произведение Эйтора Вилла-Лобоса, и я узнаю эту вещь. Пение сопровождает соло виолончели, глубокий и густой звук. Мои видения продолжаются. Геометрические объекты в форме спиралей на внутренних сторонах моих век колеблются в такт музыке, а затем начинают принимать очевидно человеческие формы ослепительных, украшенных драгоценностями женских фигур. Никогда в жизни мне не доводилось видеть таких роскошных созданий и в то же время в них есть что-то потустороннее, в их красоте есть какая-то жестокость, они чем-то похожи на насекомых и при этом в них есть что-то глубоко сексуальное. Мы поднимаемся вверх по тоннелю, напоминающему шахту лифта. Меня окружают и несут, не прикладывая никаких видимых усилий, мои экзотические спутницы. Мы поднимаемся все выше и выше. Я утратил всякий контроль над происходящим и не пытаюсь сопротивляться. Меня вводят в большую комнату, похожую на внутренность улья. В центре ее стоит стол с шахматной доской. По другую сторону доски я вижу изящную женщину, еще более прекрасную и, вероятно, занимающую более высокий

статус, чем мои спутницы, которые предлагают мне сесть. Они образуют аккуратный круг вокруг доски. Передо мной – белые фигуры. Никаких сомнений, что мне придется играть. Я делаю ход, передвигая белую пешку на две клетки. Это стандартное начало, и моя партнерша отвечает точно так же. Во время игры она не смотрит на доску и не меняет выражения лица, но непрерывно смотрит мне в глаза. На каждый мой ход она отвечает быстро и агрессивно. Музыка продолжает волнами вливаться в комнату, и мои спутницы начинают чувственно покачиваться в такт барабанному бою. В глазах моей соперницы – лишь легкий намек на соблазн. Легкая насмешка чувствуется в том, как она копирует мои движения, сидя с другой стороны стола. Музыка звучит с нарастающей настойчивостью и обвивает мою голову как аромат духов. Длинные пальцы моих спутниц складываются в изысканные и замысловатые мудры, как будто они жрицы, которые скользят вокруг меня, и в этом кружении мой взгляд выхватывает то глаза, то губы, то беззаботные лица. Я должен сосредоточиться на игре, но комната превращается в ослепительную вакханалию сексуальных образов.

Женщина напротив меня превратилась теперь в королеву-богиню потрясающей красоты и невероятного ума. Я замечаю, что, ставя свои черные фигуры на клетки шахматного поля, она вызывающе поворачивает их пальцами, как будто вкручивая в поверхность доски. Она явно делает это, чтобы запугать меня и привести в замешательство, и я не могу не реагировать на этот намек. Я уже не воспринимаю происходящее как игру. Мне начинает казаться, что от победы в этой игре зависит моя жизнь. Загнанный в угол хитростью своих спутниц, я начинаю чувствовать озабоченность и смущение.

Танец становится все более и более эротичным, а изгибы покачивающихся бедер выглядят все более вызывающе. Меня охватывает возбуждение, я начинаю делать ошибки, которые громоздятся одна на другую, как снежный ком. Мне необходимо мыслить ясно, но танцовщицы превратились в бешеный сгусток сексуальной энергии. Я одновременно возбужден и напуган.

Наступление моей противницы неумолимо. Она безжалостно разрушает мою защиту. У меня не остается другого выбора, и я выдвигаю своего короля на середину доски. Он беззащитен посреди поля сражения, отданный на растерзание черной королеве и ее подданным. Начинается разгром моей армии. Со своими раскинутыми руками танцовщицы похожи на сказочных птиц. Я вижу кружащееся переплетение рук и ног, напоминающее мне фриз на стене храма – то изящный, то сладострастный.

Черная ладья срубает белого коня. Король снова лишен защиты. Он в смертельной опасности. Мне на ухо нашептывают ужасные непристойности. Я едва могу вздохнуть. Чей-то хитрый, змеиный зык щекочет кожу на моей шее, чуть пониже уха, когда перед моим раненым королем оказывается черная королева. Слово «шах» с оттенком жестокости и презрения гулко раздается в стенах комнаты. Танцовщицы-нимфы отступают. Я вынужден сдавать свои позиции, моя соперница сияет от злорадного торжества. Черная королева награждает короля дразнящим поцелуем и ждет, подобно самке паука, которая искусно соткала паутину и теперь наслаждается острым ароматом победы. Я вынужден отступать еще, еще и еще.

Музыка смолкла. В комнате наступила полная тишина.

Я возбужден, напряжен и очень уязвим. Черная королева улыбается и сдвигается, как бы дразня меня, на одну клетку вбок, открывая чистую дорожку, идущую вдоль края доски. У моего короля только одна жалкая возможность – сдвинуться влево, в угол доски. Черная ладья идет на h8, и я получаю мат.

* * *

Я лежу в темноте своей спальни, которая находится в мансарде прямо над молочным магазином. Я впервые держу в руке собственную сперму.

Филип Ларкин в стихотворении «Annus Mirabilis» заявил, что секс был изобретен где-то в период между запретом на книгу «Любовник леди Чаттерли» и первой долгоиграющей пластинкой Beatles. Но если не считать загадочных сведений, полученных от Томми Томпсона, секса для меня пока не существует. В нашем доме никогда не говорят о сексе. По телевизору ничего такого не показывают, и если в кино и можно получить какое-то представление о сексе, то мне не доводилось видеть таких кинокартин. Возможно, Кристин Килер[7]7

Стинг имеет в виду знаменитый скандал 1963 года, связанный с уходом тогдашнего министра обороны Джона Профьюмо в отставку в связи с обвинениями в получении «интимных услуг» от манекенщицы Кристин Килер. В скандале был замешан и атташе советского посольства Иванов.

[Закрыть] и компания уже развлекают министра обороны и уже близки к тому, чтобы поставить верхушку партии тори на колени, но газеты еще не знают об этом. Лорд-канцлер, возможно, уже намеревается запретить книгу, которую Д.-Г. Лоуренс написал тридцать лет назад, но в тот момент это ни о чем не сказало бы мне.

У меня нет ни малейшего представления о том, что за субстанция выплеснулась на мою руку в темноте спальни, я только чувствую, что она имеет консистенцию и температуру крови. Захватывающее ощущение, которое на несколько мгновений овладело мной, смешивается со страхом, что я поранил себя и что при свете утра мое тело и простыни на кровати окажутся выпачканными в крови. Я не могу зажечь свет, чтобы не разбудить младшего брата. Это только моя тайна, и я уже ощущаю на своих ногах удары ремня, которым орудует отец. Чувства страха, вины и состояние экстаза уже образовали ту чарующую смесь, которую я почувствую еще не раз после этого, первого опьянения.

Мой отец совсем не склонен к внешним проявлениям любви и, видимо, считает объятия и поцелуи ненужными, лишними и неестественными. Его поколение привыкло обходиться минимумом физической теплоты и близости, считая такое отношение нормой и проявлением мужественности. Как будто люди, родившиеся в промежутке между двумя войнами, бессознательно поставили себе цель создать племя спартанцев, приспособленных к трудностям и скупости эмоций в условиях военного времени. Любые отклонения от этой нормы считаются слабостью и бабством; мы не плачем, мы не бросаемся друг другу в объятия, а поцелуи вообще бывают только в кино. Мой отец не жесток, в нем нет ничего от садиста, но он – дитя своего поколения; он хороший человек, который любит нас всем сердцем, но не умеет этого показать. Он как узник в железной маске: очень мрачный, очень одинокий и чрезвычайно замкнутый.

Мать – абсолютно другая, она привыкла к непосредственному выражению эмоций. Она одинаково склонна как к приступам раздражения и слезам, так и к радостному смеху. Она нуждается в романтических, возвышенных чувствах. Она как редкая, экзотическая птица, опасная и непредсказуемая в заточении своей домашней клетки. Я обожаю мою мать, но и побаиваюсь ее. По воскресеньям днем мы смотрим старые черно-белые фильмы, душещипательные мелодрамы на ВВС: Тревор Говард и Селия Джонсон в «Короткой встрече», Джеймс Стюарт в «Жизнь прекрасна». Моя мать смотрит на экран с сосредоточенностью ребенка, поглощенная созерцанием призрачных образов, и на глазах ее начинают блестеть слезы при первом же намеке на что-то сентиментальное, когда плач скрипок и виолончелей вливается в комнату подобно теплому сиропу. Но я не только мамин любимый мальчик, я еще и сын своего отца, поэтому я изо всех сил стараюсь проглотить комок в горле, который доставляет мне боль и побуждает меня заплакать. Я чувствую, что должен утешать маму, осушать ее слезы. Сам отец днем, как правило, спит; ему некогда смотреть фильмы. Я сижу в качестве его заместителя, мрачный, с каменным лицом, которое, должно быть, выражает сдержанную ярость. Дневной распорядок моего отца почти не меняется. К полудню он заканчивает развозить молоко, обедает, а затем ложится спать на два-три часа. Проснувшись, он читает вечернюю газету, а потом идет в паб – обычно в «Мокрый пенни» на Хай-стрит или в «Восходящее солнце» на Коуст-роуд, что неподалеку от тех мест, где он развозит молоко. Он отнюдь не пьяница и часто жалуется на головную боль, если ему случается выпить лишнюю кружку. Отец никогда не приходит домой пьяным и никогда не возвращается поздно.

Мама не пьет совсем и никогда не ходит с отцом в паб. Это считается не вполне приличным, а мама определенно хочет сохранить образ женщины с хорошими манерами. Только вульгарной женщине может прийти в голову отправиться в паб – во всяком случае, так тогда считалось. Мамино время занято уходом за моими младшими братом и сестрой, ежедневным приготовлением завтрака, обеда и ужина, хождением за покупками на Хай-стрит, а также болтовней и смехом с рыжей Нэнси, которая работает в магазине. Сама мама в магазине не работает; она считает себя леди, и все остальные воспринимают ее так же. Теперь, в отличие от всех наших соседей по улице, у нас есть машина и телефон.

В комнате, расположенной прямо за помещением магазина, у нас стоит проигрыватель. Мама научила меня двигаться под джазовую музыку, танцевать под «Текилу» и плавно скользить под пение братьев Эверли «All I Have to Do Is Dream» (вероятно, именно тогда я впервые услышал или по крайней мере обратил внимание на четырехголосие). Мы до изнеможения танцуем твист и хулу под музыку Чабби Чекера, пока наконец не падаем от усталости и боли в груди. Это счастливые времена; мы много смеемся, но в дневные часы нам приходится вести себя тихо, чтобы папа мог уснуть. В это время мама сидит за кружевной занавеской у окна на втором этаже нашего дома и смотрит на прохожих.

Несмотря на относительное материальное благополучие нашей семьи, у нас явно есть проблемы с деньгами. Днем по субботам мой отец, Рэй и его брат Билли приносят в комнату за магазином недельную выручку. Для меня здесь всегда есть работа. Я складываю пенсы в столбики по двенадцать монет, трехпенсовики – в столбики по четыре, шестипенсовики – по два, шиллинги – по двадцать, а флорины или монеты в два шиллинга – по десять. Я помню, что мне доводилось считать даже фартинги (четыре фартинга составляли пенс), а также полупенсы и полукроны. Зачастую цифры у отца не сходятся, выручка едва покрывает расходы. Я вижу, как Рэй и Билли без зазрения совести занимаются подтасовкой, в то время как мой отец снова и снова перепроверяет цифры. Однажды у нашей парадной двери появляются четверо мужчин в коричневых комбинезонах. Когда они сносят наше пианино вниз по ступенькам и грузят его в кузов голубого фургона, я стою на тротуаре и вижу страдание, которое написано на лице моей матери. Ни отец, ни я сам даже не пытаемся ее успокоить.

Вскоре после этого исчезает Билли. Однажды утром приходит Рэй и заявляет, что его брат не отвечает на стук в дверь. Рэй и мой отец отправляются к дому Билли на нашем фургоне и стучат в дверь около двадцати минут, но им никто не открывает. Рэй и мой отец делят между собой участок Билли, и, несмотря на то что сегодня учебный день, я должен работать. Мы заканчиваем работу далеко за полдень, и я в изнеможении засыпаю, как и мой отец. Билли не появляется ни на следующий день, ни через два дня. Рэй не имеет понятия о местонахождении своего брата. «Может, он слишком много выпил, я не знаю», – говорит он, пожимая плечами.

Мы больше не видим Билли, в нашем доме о нем большe не говорят, и теперь нам необходимо найти ему замену.

Спустя несколько дней унылая, не внушающая особых надежд процессия желающих получить работу устало тянется к дверям нашего молочного магазина. Это люди с биржи труда. Нэнси, которая стоит в углу приемной, сложив руки на груди и в одной руке держа дымящуюся сигарету, едва сдерживает презрение к столь жалким, с ее точки зрения, представителям рода человеческого и недовольно фыркает, как актриса в роли роковой женщины. Бетти тихонько плачет в углу. Ее мокрое от слез лицо – само страдание, причем еще более нелепой ее делает распухшая нижняя губа – след ночного свидания с дружком. Мама пытается успокоить ее, но все напрасно. В этот день биржа труда пришлет еще несколько человек, напоминая моему отцу, что на дворе зима и мало кто захочет бегать по улицам при такой погоде.

Возможно, я оцениваю прошлое с точки зрения настоящего, а может быть, это сплав памяти с воображением, но я отчетливо вижу перед собой эту сцену. Мой отец, как обычно в дневные часы, отправился спать, выбрав наконец кого-то более-менее подходящего на место пропавшего Билли. Его зовут Алан; он немного младше, чем мой отец. У него светлые рыжеватые волосы, голубые глаза и правильные, привлекательные черты лица. Алан вернулся, чтобы забрать пару комбинезонов, учетную книгу и кошелек. Нэнси в своем углу закурила очередную сигарету – теперь она уже одобрительно улыбается – Бетти отправили домой, и вот в комнате появляется моя мама.

Я невидим – время как будто остановилось, и взгляд, которым эти трое смотрят друг на друга, словно высечен в моей памяти. Этот взгляд исполнен необъяснимой тайны, силы и тишины, и я – его свидетель.

* * *

Я открываю глаза и смотрю на Труди. Потом я смотрю на часы: оказывается, с того момента, как мы выпили снадобье, прошло почти четыре часа. Такое впечатление, что целая жизнь или по крайней мере большая ее часть промелькнула перед моими глазами. В комнате начинается шевеление. Труди открывает глаза и приветствует меня сияющей улыбкой. Она говорит мне, что испытала что-то удивительное и прекрасное, а потом, заметив мои красные опухшие глаза, спрашивает, что чувствовал я. Я рассказываю ей, что почти всю ночь проплакал. Труди нагибается ко мне и обнадеживающе треплет меня по плечу. – Прости, – говорит она, – я была в другом мире. А как ты себя чувствуешь теперь?