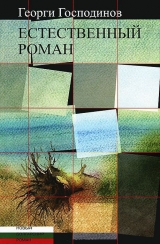

Текст книги "Естественный роман"

Автор книги: Георги Господинов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)

33

Втроем мы будем жить и поживать

И в шахматы, и в русскую рулетку здесь играть…

Ладно, попробую еще раз.

Я все еще жил у Эммы, но на этот раз уже окончательно решил, что мне надо уйти. По сути, я решал это несколько раз, но все как-то откладывал. Поэтому на этот раз заранее заказал на следующую субботу маленький грузовичок и позвонил троим друзьям. Вещей было не так уж много. Последняя ночь с Эммой. Сидим за столом на кухне. Вокруг нас все заставлено коробками с книгами, лежат две сумки с вещами, вешалка с костюмом, господи, с тем самым ядовито-зеленым свадебным костюмом. Я взял двух кошек на колени и их глажу. Они всегда нервничают, когда в комнате стоят собранные вещи. Кошки не любят оставаться одни. Я иногда буду их навещать, говорю я. Не надо было. Эмма расплакалась. Я пытаюсь ее успокоить. Мне очень хочется ее обнять, но я говорю себе, что если сделаю это, то снова не уеду и агония продолжится. Мы молчим. Курим. Говорим о незначительных вещах. Тогда мне хотелось, несмотря ни на что, чтобы та ночь продолжалась как можно дольше. До этого мы никогда не были так близки. Где-то существовал мужчина, которого я не знал, в ней шевелился ребенок, который был не от меня, а за нашими плечами – несколько лет и очень мало спокойных дней. Я пытался понять, какая же из этих трех причин встала между нами. И только этой ночью они перестали для нас существовать. Мне хотелось, чтобы произошло что-нибудь такое, что бы изменило все в одно мгновение. Именно сейчас, в этот миг. Хоть какой-нибудь знак. Никогда мы не чувствуем привязанность к другому человеку так остро, как в тот момент, когда его теряем.

– Он шевелится, – подает голос Эмма и показывает на свой живот. Должно быть, это и есть знак.

Ребенок моей жены. Вот пример грамматически правильного, но все же глубоко неверного предложения. Между мной и моей женой – ребенок. И он бьет ножкой, пытаясь ударить меня. Делает странные шаги в ее утробе. Пустился в путь неведомо откуда и через какое-то время придет сюда, в эту комнату. Поймет ли он когда-нибудь, что несколько месяцев этого пути мы прошли вместе? И дверь, которую он откроет, хлопнет за моей спиной.

Моя бабушка когда-то говорила: чтобы человек родился, кто-то должен умереть и освободить ему место. Вечером впервые за последние полгода мы легли вместе. Я делал вид, что сплю, пока Эмма меня обнимала. Кошки тоже устроились с нами рядом. Ужасно трогательная семья. Только ребенок в Эмме не переставал шевелиться. Ему было тесно.

Утром приехал грузовик.

34

Матфей, Марк, Лука, Иоанн, где же вы? Я уже хожу по воде.

Рассказывают, что где-то жил старик, который отвечал за равновесие на земле. Не то чтобы кто-то вменил ему это в обязанность. Просто старик чувствовал себя за это ответственным. Его обычным занятием было садоводство. Он ни с кем не разговаривал. Известно только, что много лет назад он появился в этом селе, купил дом на окраине. Купил за бесценок, потому что тот пустовал уже много лет, и люди клялись, что поздно вечером в его окнах блуждали странные огоньки. Переезд садовника был не менее интересным: все обратили внимание на огромный грузовик, доверху наполненный связанными в стопки книгами, ящиками со всякими семенами, там было и огромное кресло-качалка, очень старое и расшатанное, в некоторых местах перетянутое проволокой. Ах да, и еще кошка. Завидев этот непривычный для сельской местности скарб, все сочли садовника чудаком. Чудаками называли не обыкновенных сумасшедших, к которым все на селе давно привыкли, а только некоторых из тех ученых умов, которые помешались от чрезмерного чтения книг. Если бы там слышали о Дон Кихоте, то тогда наверняка тут же уточнили бы диагноз, но пока слово «чудак» вполне их устраивало.

Старик по сути ничего плохого не делал. Иногда он целыми днями не вылезал из дома, даже свет не зажигал по ночам. Как будто куда-то уехал. Иногда все свое время проводил в саду, сажал новые семена, прививал прижившиеся черенки. А иногда вытаскивал большое кресло, садился в него, гладил кошку и часами не сводил глаз с какого-нибудь дерева. По слухам, у него в саду росли странные и невиданные на селе растения. Деревья с огромными плоскими листьями, низкорослые кустарники с ярко-красными мелкими плодами, тюльпаны с синими чашечками, огромные колючие (мохнатые, как их называли) стебли, на макушке которых раз в год и только на несколько дней вспыхивали роскошные цветы. Старухи клялись, что этот сад заколдован. Однажды соседский поросенок заглянул туда ненадолго, а через три дня его раздуло, и он умер. Только пчелы слетались как сумасшедшие в тот сад со странными цветами и возвращались в ульи отяжелевшие и одурманенные.

Раз в месяц этот странный человек спускался к сельской почте и неизменно отправлял одно письмо и одну телеграмму. Адреса не менялись. Телеграмма – куда-то в Софию. А письмо… там адрес был написан на каком-то незнакомом языке, который почтальонша никак не могла разобрать, к недовольству всей деревни. Только после того, как она черточка за черточкой срисовала каждую букву с конверта и отправила все это своей дочери в город, село ахнуло, узнав, кто же был адресатом. А адресатом была сама Организация Объединенных Наций со штаб-квартирой в Нью-Йорке. И если телеграмма всегда содержала один и тот же текст, причем почтальонша по долгу службы «должна» была с ним ознакомиться, чтобы посчитать знаки, то никто не знал, о чем были письма, на которых значился столь важный адресат. Телеграммы состояли из двух коротких фраз: «Мне уже действительно лучше. Жду». Имена получательниц менялись. Две женщины с одинаковыми фамилиями.

Последний раз, когда старик зашел на почту, он действительно плохо выглядел. Говорят, его глаза глубоко запали, а рука сильно дрожала, пока он писал телеграмму. Почтальонша вообще бы не посмотрела на текст послания – за столько лет она давно уже запомнила количество знаков. Но в этот раз она обратила внимание, что на бланке было написано всего два слова. Притом таких, от которых волосы на голове начинали шевелиться: «Я умер». На этот раз женщина возразила, что такие вещи запрещено писать в телеграммах. Старик ничего не ответил, скомкал бланк, взял еще один и написал: «Я отхожу». Заплатил и ушел. Прошло два дня, и в деревню приехали две женщины, по всей вероятности мать и дочь. Они были все в черном, и этот цвет был особенно к лицу той, что помоложе. Сошли с автобуса, спросили, где живет такой-то человек, и направились прямо к дому сумасшедшего садовника. Меньше чем через час они вышли оттуда и направились к сельсовету. Поговорили там о чем-то и вернулись. С ними были двое деревенских мужиков с лопатами. В совете разрешили похоронить садовника в его собственном саду, за домом. Нечто неслыханное в деревне. Похороны состоялись в тот же день, и обе женщины уехали на последнем автобусе. Из дома старика они взяли только старую тетрадь в кожаном переплете. С годами сад совсем одичал, и дом затерялся в зарослях. Сад был все таким же странным и экзотичным, дерево с широкими листьями стало огромным, но никто не смел ступить за калитку.

После смерти садовника из домика еще некоторое время доносилось жалобное кошачье мяуканье, но вскоре и оно затихло.

Тетрадь была старой, в самодельном переплете. Карманного формата, на пружинке. Кожа переплета, некогда вишневого цвета, сейчас потемнела. На тетради еще можно было прочесть надпись, сделанную очень красивым почерком: Заметки натуралиста.

35

ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА

Начинаю снова. Я не уверен, что послания, которые я отправляю в Организацию, доходят. Думаю, что каждый день они получают бессчетное множество писем. Но все же кто-то должен их читать. И кто-то же должен увидеть и мои. Потому что время идет, а ситуация усложняется. И этот процесс все труднее предотвратить. Я делаю что могу для мирового равновесия, но они должны быть предупреждены. Одному мне не справиться, моих сил надолго не хватит. Не знаю уж – не ошибся ли я в Организации. Но другого выбора у меня нет.

Дом, который я снимаю, мне нравится. Большой двор, окна выходят на юг. Климат тоже ничего: мягкие и умеренные ветры. Кошка быстро привыкла – это доказывает, что место и правда хорошее. С завтрашнего дня начну заниматься садом.

Пытаюсь объяснить Организации, что равновесие – под угрозой. И то, что произойдет, – вовсе не то, чего все боятся. Апокалипсис сам по себе не страшен. По описаниям, он больше похож на иллюминацию. Мировая война – безобидна. Апокалипсис и война только отвлекают внимание. Для того они и посланы нам. То, что в любой момент может произойти, куда более опасно, но это, увы, очень трудно заметить. Оно поражает скрытые механизмы Земли и всей Вселенной. И в ближайшем будущем с нами начнут происходить странные вещи. А может, уже начали. Вещи, которые будут не такими приметными, как апокалипсис, поэтому сначала на них никто не обратит внимания. Самое неприятное то, что и я не могу их подробно и точно описать. Все слова у меня под рукой, но я не могу этого сделать. Нельзя. Я подозреваю, что именно подробное и точное описание того, что грядет, и задействует скрытый механизм. Подробное и точное описание станет детонатором и выведет формулу, по которой будут развиваться события. А это неимоверно затрудняет мою работу. Я должен использовать другой язык. Пробую язык садоводства. Пытаюсь описать будущую катастрофу языком растений, использовать их бесшумный язык, язык, говорящий только формами. Ожидаю серьезных напутствий с их стороны. В своих письмах в Организацию стараюсь выражаться аллегориями. Слежу за тем, чтобы где-нибудь не проскользнуло слишком детальное определение того, что наступит, чтобы не соединить слова, которые развяжут руки Злу. Но явно там мои письма никто не воспринимает всерьез. Не понимают аллегорий.

Мне приходит в голову, что один из тех шести Божественных дней наверняка продолжался, по нашим теперешним представлениям о времени, где-то миллион лет. Таким образом, я могу помирить Бога и Дарвина. То, что последний склонен приписывать процессу тысячелетней эволюции, и то, что первый создал за несколько дней, – одно и то же, стоит только унифицировать единицы измерения. И еще кое-что: мне кажется, что в этом мире есть некто, противостоящий моим усилиям поддерживать равновесие. Странно то, что его существование вытекает все из того же принципа равновесия в природе. Я бы мог, тайком от Дарвина, назвать его Антихристом или, тайком от Бога, что гораздо труднее, – антиэволюционистом. Я вижу, как он очищает слова от вещей так же, как мы срезаем кожицу с яблока.

Неравновесия, подстерегающие нас, проявляются во всем, но мне кажется, самое страшное неравновесие – между именами вещей и самими вещами. Вещи начинают выпадать из имен, как бобовые зернышки из высохшего стручка. Пока что имена крепко цеплялись за вещи и составляли одно неделимое целое, так, как атомы водорода и кислорода соединялись в молекулу воды. И когда человек сумел отделить атомы водорода от кислорода, освободилось невероятное количество энергии. Представьте себе эту энергию, умноженную в тысячи раз, и вы почувствуете то, что нас постигнет, когда имена окончательно отделятся от вещей. Думаю, что взрыва не будет, случится нечто пострашнее. Пока не буду придумывать ему имя. Потому что имена, которые мы придумываем, сами создают именуемое.

Надо говорить только аллегориями.

Существуют невидимые весы. Для большей ясности можно представить себе их в виде обыкновенных, рыночных. На одной чаше – всегда гири. И не имеет значения – фасоль ли мы будем взвешивать, макрель или самые обыкновенные кислые яблоки, мы смотрим на гири и говорим: вот, мол, кило фасоли или полтора килограмма макрели, яблок и т. д. Мы так говорим, когда чаши весов находятся в равновесии и на одной из них – слова, то есть гири, а на другой – вещи. А что произойдет, если слова размножатся, вытеснят вещи, наконец покинут их так, как матка покидает улей со своим роем? Тогда они станут играть сами с собой, будут взвешивать сами себя. На одной чаше будут гири и на другой – гири, то есть груз, слова, если угодно. И обе чаши как станут кричать: мы макрель, мы кислые яблоки, мы фасоль. И никто не сможет их ни разнять, ни различить между собой.

Поняли ли в Организации историю о гирьках? Я все равно буду им писать. Надо понять, как размножаются слова. Надо найти их гнездо, помет, их инкубатор. Не знаю, как это назвать. К тому же надо избегать точных наименований. Это место я ищу много лет. Много-много, бессчетное множество. Что я делал до этого? Ничего не помню, не хочу вспоминать. Надо понять, как размножаются слова. Наблюдаю за растениями в моем саду. Собрал кучу пособий по ботанике.

Вот этот садовый лук и вон тот мятлик луговой (Poa vivipara) размножаются вегетативно – иными словами, бесполым способом. Новые индивиды получаются из деток, клубней, луковиц, отделившихся от родителей, и сохраняют их наследственные признаки. Размножение корневой системой. Может, слова тоже прибегли к этому самому элементарному способу размножения? Вряд ли они могли так ошибиться. При таком размножении новые слова почти ничем не отличались бы от старых. И все же в этом что-то есть, раз и у растений, и у слов есть корни. В этом что-то есть. В справочниках указан главный недостаток такого деления: быстрое и непредотвратимое генетическое вырождение. При опылении разнообразия куда больше. В этом случае с помощью ветра или пчел, ос, майских жуков и других насекомых пыльца может разлететься на десятки, даже сотни километров. Если частички пыльцы с этой березы поднимутся воздушным течением на высоту 2000 метров, то они окажутся за 600 километров от первоначального места. Это что касается частичек пыльцы… А слова – насколько слова легче их. Почему никто еще не установил массу слова? Хотя бы приблизительно. Предположение: у различных слов разная масса. Черт побери, как же меня раздражают такие пропуски. Известно, сколько весит частичка пыльцы, эта пылинка, но никто еще не удосужился взвесить слово. Интересно – влияет ли на его массу сила голоса, с которой это слово произносится, или интенсивность нажима при письме? Не нахожу никакой Естественной истории слов. Ее нет. Нигде.

Вот несколько вопросов, на которые у меня пока нет ответа:

Есть ли у слов пол?

Совпадает ли пол с их родом?

Если слово мужского рода, какого оно пола – мужского?

Если слова бывают женского и мужского пола, то когда и как у них происходит совокупление?

Не являются ли буквы носителями половых признаков?

Если да, то каков половой состав алфавита?

Можно ли считать, что гласные относятся к женскому полу, а согласные к мужскому, или дифференциация по этому признаку намного сложнее?

Можно ли предположить, что изначально слова являются бесполыми, а в зависимости от того, кто их произносит – мужчина или женщина, – они аккумулируют те или иные половые признаки?

Тогда что происходит, когда мужские слова вкладываются в уста женщин?

А когда слово просто написано – какой у него пол?

Все больше убеждаюсь в том, что вся путаница со словами происходит из-за слов записанных. Сколько чертей может уместиться на макушке одной буквы… В этом есть что-то сатанинское: когда людей уже давно нет в живых, а их слова продолжают существовать. Не знаю, почему другие этого не ощущают, но лично для меня это настоящий вампиризм. В каждом написанном слове погребен мертвец. Меня аж в дрожь бросает, когда я это вывожу на бумаге. Потому что и я уже успел сколотить себе неплохой гроб в виде этой тетрадки. Хоть бы мне хватило сил сжечь ее перед смертью. Как-то не хочется становиться вампиром из-за этих исписанных страниц. Хотя сейчас, задумавшись, я понимаю, что и с произнесенными словами такая же история. Когда мы разговариваем, мы очень хитро, как бы между делом, пересаживаем наши слова в головы слушателей. Как частички пыльцы. Радио в этом смысле страшнее воздушных потоков: оно может перенести слова на расстояния гораздо большие. Да-а, единственное безобидное использование слов – это мысли. Слова надо мыслить. Только мыслить, ничего более. Надо продержаться хотя бы год. Я должен предупредить ООН. Знаю, это жестоко, но это единственный выход. Процесс уже необратим. Безразборное размножение имен. Они уже распространяют заразу. Мы не знаем, как их обезвредить. Надвигается страшная эпидемия, жуткий СПИД. Слова мертвецов. Слова, которые пресекают человеческие отношения так же, как болезнь может пресечь молоко роженицы.

Отдаю себе отчет в том, что все написанное прошлой ночью неясно и запутанно. Но я имею право выражаться только так. В противном случае я бы подсказал Злу план действий. Я не дам ему формулы. Заберу ее с собой в могилу. В этом месте я должен помянуть своего отца, царство ему небесное, который первым начал бороться за равновесие. Мама говорила, что он сошел с ума, потом его бросила и убежала с другим. Я остался с ним и стал ему помогать. Он не написал ни строчки. Можно пересчитать по пальцам те случаи, когда он решался заговорить о чем-нибудь, что не относилось к его занятиям. От него я унаследовал отвращение к пустой болтовне, хотя моя мать называла это нелюдимостью. Мой отец был натуралистом-самоучкой, наивным натуралистом. Он любил рассуждать о наименованиях цветов. Разгадывал их латинские названия (при том, что никогда не учил латынь), связывал их с теми именами, которые были ему известны. Иногда выражал недовольство: явно тогда, когда сталкивался с несоответствием между самим цветком и его именем. Отец регулярно штудировал одно старое пособие для цветоводов-любителей, я тоже им пользуюсь. Эта была одна из тех книг, которые сообщают тебе, что лотос – любимый цветок египтян, а родиной тюльпана считается Азия. По сути, как раз такие факты его и интересовали. «Лук-порей включен в герб Уэльса», – читал мой отец, и как будто сам Уэльс рос в его саду. И когда он клал на стол порей, это был уже не просто лук, а целая геральдика. В горьких волокнистых чешуйках таились истории, сама История дремала в них. Ничто не было просто тем, чем казалось на первый взгляд. Именно так ему удавалось удерживать равновесие в мире через свое отношение к луку-порею. Он знал, что тот, кто не уважает порей за столом, покушается на честь Уэльса. Чем не повод для Уэльса выразить протест – вполне законный, между прочим, – а это могло спровоцировать конфликт. Поэтому мой отец благословлял Уэльс всякий раз, когда на столе появлялись побеги лука-порея. С большим тактом, дипломатично он просил прощения от имени всех, кто по недосмотру или же из-за невежества не ведает, что жует. В этом состояла его миссия. И пока он был жив, у него получалось хранить столь хрупкое равновесие в мире.

Иногда книги играют с нами злые шутки. Много лет назад я упорно работал над осуществлением одной своей идеи. Думал, это будет что-то, что останется после меня, нечто красивое и одновременно практичное. Я знал, что разные цветы раскрываются в разное время суток. Два года я копался во всевозможных справочниках по ботанике, обходил поляны и сутками пропадал на лугах. Хотел найти нужные растения, чтобы посадить их по кругу и сделать цветочные часы. Я представлял себе, как закрываются одни цветы, а вслед за этим распускаются другие. На вопрос «который час» люди перестали бы отвечать, например, «три часа дня», а просто говорили бы «тюльпан». Я гордился этой своей идеей. И за два дня до того, как посадить уже собранные цветы, я совсем случайно, ну совершенно случайно, в какой-то газете, в рубрике «Знаете ли вы, что…» попал вот на какую заметку. «Еще в те времена Карл Линней, отец ботаники, зная о точности протекания процессов жизнедеятельности у растений, подобрал и посадил в секторе одного круга такие цветы, которые раскрывались в определенное время суток». И как же я мог пропустить эту информацию, я же перелопатил все справочники, которые только существовали? Слова опять меня разыграли. Все время, пока я собирал цветы, счастливый тем, что делаю что-то новое, они наблюдали за мной со стороны и злобно хихикали, чтобы попасться мне на глаза в самый последний момент. В который раз убеждаюсь, что мы уже не властны над текстами: дошло до того, что они стали над нами потешаться. Сначала где-то прячутся, пока мы их ищем, и начинают мозолить нам глаза лишь только тогда, когда сами этого захотят. Что-то надо делать.

В последние месяцы пытаюсь сделать то, что никогда не смел. У меня нет времени ждать напутствий от растений. Надо действовать радикально. Проникнуть в сам улей. Туда, где концентрация слов максимальна, где они роятся. Не знаю, как это назвать, – короче говоря, я врываюсь в текст. Да, вхожу в книги. Хоть бы моя бывшая жена и ее милая дочь никогда не прочитали эти заметки, в противном случае они окончательно поверят докторам. Но у меня нет другого выхода. Я понял, что в книгах, причем не во всех, а только в романах, но тоже не во всех, а лишь в некоторых, избранных (они у меня есть, но я никогда не скажу их названий), скрываются слова-матки, которые готовы в любой момент вылететь оттуда и нароить то, что я тоже назвать не могу. Как же я мог так долго держать их среди других книг, допустить, чтобы их заразные переплеты касались переплетов других, невинных книг? Их надо было запереть в ящике из пальмового дерева, так как пальмовое дерево весьма благочестиво и изолирует зло. А ящик из пальмового дерева надо было зарыть глубоко-глубоко в глинистую почву, чтобы ничего из него не взошло. Ни в коем случае книги нельзя сжигать. Во-первых, это грех, а во-вторых, еще неизвестно – может, именно огонь освободит их темную энергию. А эти книги опасны прежде всего тем, что описывают нечто, чего я не хочу называть слишком уж точно и подробно. Когда-то, очень давно, одна такая книга уже сбылась и день за днем стала портить мою жизнь. Когда все стало рушиться и, несмотря на счастливый брак, моя жена забеременела от другого (тогда я соблюдал воздержание), я начал впадать в те странные состояния, которые преследуют меня и до сегодняшнего дня… Тогда, именно тогда, я испытал странное чувство, что все это я уже где-то читал. Все происходящее со мной было позаимствовано из какого-то плохого, второсортного романа, который я когда-то прочел. Я перевернул вверх дном всю свою библиотеку, все библиотеки своих друзей и… я его нашел. Все совпадало, страница в страницу, предложение в предложение, слово в слово. Мой личный Апокалипсис.

Уже несколько дней я внимательно изучаю все романы, которые были изолированы как особо опасные. Пока не спешу входить в гнездо слов. Мне надо как следует подготовиться: пчеловод открывает улей так, чтобы пчелы его не почувствовали. Секрет в том, чтобы преодолеть страх – они его чувствуют. И не потеть. Страх оседает в капельках пота, отсюда – противный запах. Надо не пахнуть, двигаться плавно, чтобы они приняли тебя за одну из них – за большую медлительную пчелу. С романами было то же самое. Хотя даже труднее, там мое тело мне было совсем не нужно. Надо из него выйти, стать голым, как слово, и внедриться в текст. Слово среди слов.

Чувствую, что я почти готов. Ищу лазейку в тексте, через которую можно в него проникнуть. Думаю, неразумно входить через начало. Там текст еще слишком силен, синтаксис напряжен, и меня будет легко обнаружить. Мне нужно какое-нибудь лирическое отступление, какое-нибудь детальное описание, загипнотизированные слова, чтобы я мог прокрасться незаметно, как листик, подрагивающий от внезапного порыва ветра, или как ящерка, шмыгающая под камень.

Остается уладить некоторые мелочи личного характера. Завтра отправлю им последнюю телеграмму. Не хочу, чтобы мое тело осталось лежать вот так, непогребенным. Хочется верить, что на этот раз они приедут. Я оставил письмо, в котором прошу похоронить меня в саду, под пальмой. Думаю о кошке – бедная, как же она все это переживет. Остается надеяться, что однажды мы с ней встретимся в каком-нибудь другом романе. Вот, собственно, и все. Прощание отняло у меня меньше времени, чем я ожидал. Моя миссия продолжается. По сути, начинается только сейчас. Ну, я пошел.