Текст книги "Про себя и для себя. Дневники."

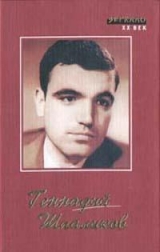

Автор книги: Геннадий Шпаликов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)

Последний год в институте был сдержанней и проще, и приятней. Я помню, как 7 ноября я ехал домой перед вечером, ехал с другой и собирался быть весь вечер с другой, и она ждала этот вечер. Но из дверей, освещенная и усталая, с покрасневшими глазами, выходишь ты, и я все забыл – я стою рядом с тобой, говорю с тобой, я вижу, какая ты красивая, и я целый вечер танцую с тобой, и ты не уходишь никуда. И позже мы встречались часто и дружески, и всегда я забывал все на свете, потому что ты была важнее, чем все на свете, и ты знаешь это.

Мне тяжело в будни и плохо, будни затягивают и портят. В будни мы встречались как-то второпях, на лестнице, ты так устала за день, что и улыбаться не могла. И мы весь вечер сидели среди пальм и пьяных вокзального ресторана, а потом ехали в такси далеко-далеко, где деревянный домик с калиткой и деревьями в снегу, где живешь до сих пор ты.Барабаны били так, что хотелось идти на войну.

Летал во сне между гор, обитых, как стулья в его комнате.

Мама приехала утром в шесть часов. Красивая и загорелая, как середина июля. Я открыл дверь и потом зевал до восьми часов, не в состоянии заснуть. Мама вымылась и в халате причесывала мокрые волосы, поставив зеркало на подоконник. Она сидела вся освещенная солнцем, в голубом халате.

Мне приснился страшный сон,– говорила она.– Я видела нашу комнату и пятнадцать пустых бутылок на столе.

Какие были бутылки?

Из-под водки. Пятнадцать бутылок – меня трясло до утра.

Я молчал, думая: неужели бывают вещие сны? За день до маминого приезда, то есть вчера утром, я сдал 15 бутылок из-под водки. Ровно 15 – ни больше, ни меньше.

Мне снилось, что в меня стреляют, я проснулся, и рука моя лежала на животе.

По мужской части ничего помочь не надо?

Вечером, в прекрасную мокрую погоду напротив ресторана «Пекин» человек в темном пальто расквасил лицо своей женщине. Она была в синем костюме с глубоким вырезом на труди, лицо бледное, волосы светлые и кровь на губах, подбородке и щеке. Он кулаком, короткими ударами, загнал ее к стене, и она даже не кричала, а только плакала.

Мой знакомый, дантист по профессии, узнал, что в деревне умерла его двоюродная сестра. Он ее и в глаза не видел и в деревне той не был сорок лет, но напился но этому случаю вдребезги и третьи сутки лежит поперек зубоврачебной комнаты лицом вниз и горько рыдает.

Что ты плачешь? – спрашивает жена.

Жалко Аню, ах, как жалко!

Какую Алю?

Молчи! – тебе не понять.

Но сестру зовут Мотей!

Уйди, я никакой Моти не видел и не знаю.

А в приемной третьи сутки ревут больные, и реветь им еще не меньше недели, потому как громадное это горе – смерть двоюродной сестры в недалекой Смоленской области, в деревне и под соломенной крышей. А что касается больных – пусть идут в государственные лечебницы.

Мне не нужна женщина – друг по чувству и перу, товарищ но жизни и собеседник – ничего этого мне не нужно. Мне нужна просто женщина, которую я не знаю даже по имени и через день забуду в лицо. Лучше всего так. Лучше не пытаться рассмотреть человека до конца, это такое дерьмо или такая глупость, причем это всегда невесело. И да здравствует благородный разврат всех форм.

Переулок, окрашенный в синие и желтые краски, синие и желтые дома и крыши эмалированные, такие сверкающие и чистые, как ледяные. Переулок называется именем братьев Гримм, Гонкуров, Знаменских и всех остальных уважаемых братьев, имен которых я, к сожалению, не знаю. Чудесный день с утра, и солнце, и ветер, пахнущий листьями, и белые, высокие облака.

Переулок заполняют люди в красных одеждах и в красных колпаках. Они красные на фоне синих и желтых стен. Они несут в руках неподвижные штандарты и флаги, которые плещутся вслед за ветром. Они поют: Мы голубое платье

сошьем

и короля

повесим на закате. Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Где же он, этот переулок, где люди в опереточных шляпах обкручивают пояс синими лентами, где девушки смуглых тонов танцуют «кукарачу» и зеленые листья цветов плавают в тарелках? Где ты, благословенная моя страна голубых стен и свежести ночи? В такую ночь кони бредут по траве над прекрасной рекой и мокрое от росы пространство дремлет. И огромная луна белого цвета в полночь приходит светить. Я искал тебя долго и трудно, я не могу тебя найти, моя страна несбыточной мечты. Ах, как хочется красивых слов и всего простого – и нет ничего.

На помойке сидела старуха. Она жевала совершенно по-дворянски – не открывая рта – огурец.

Я был сегодня, 25 апреля, в мастерской Кибальникова. Мастерская в бывшей церкви. Посреди зала стоит громадный Маяковский из мокрой, зеленоватой глины. Вокруг – сложные конструкции, с которых неоднократно падал скульптор с черной бородой. Ему 46 лет. Он крепкий человек в потертом костюме из вельвета. Он ходит вокруг Маяковского – такой маленький в сравнении с поэтом. Маяковский смотрится очень хорошо с любой точки. У него прекрасное лицо, твердые губы. Он стоит вполоборота, приподняв голову. Среди людей, которые смотрят на памятник,– Людмила Владимировна Маяковская, высокая, седая, похожая на брата. Ей очень нравится, что сделал Кибальников. В мастерскую часто приходила Лиля Юрьевна Брик и многие из людей, которые знали Маяковского. На скамейке у стены сидит женщина в платке. Это сестра Есенина. Рядом с Кибальниковым суетится человек в коротких брюках – драматург Юрий Чепурин, и седой растрепанный Орлов обнимает скульптора. Сегодня памятник принят, и он будет отлит из бронзы. Потом его накрывают чехлом, мокрого, блестящего, ростом до потолка.

Мы вышли из мастерской – захламленного, неуютного помещения, где получаются такие вещи. На Маяковской ходили люди, и сам Маяковский сорок с не многим лет назад шагал кольцом бесконечных Садовых.

На балконе сидел инвалид в шляпе. Сидел и дышал, свесив алюминиевые костыли за решетку. А кругом были весна, и воскресенье, и солнце, какое бывает к вечеру,– не сильное, спокойное солнце. По сырой земле шли двое без пальто, размахивая свертками. У одного была бутылке водки в кармане старого пиджака. До чего же замечательно в такую погоду пить с товарищем в пустой, чистой комнате, положив все на стол без скатерти, и чтоб в распахнутое окно поднимались голоса детей и звонки трамвая в Сокольниках и солнце уходило на потолок. А потом, не торопясь, брести под фонарями и разглядывать лица девушек.

Почему весной так много девушек? – спрашиваешь ты.

Не знаю почему,– говорю я.– Мне все равно. Мы идем, чувствуя вечность.

Почему вечность? – спросишь ты.

Потому что мы вечны и бессмертны.

Нет,– скажешь ты.– Потому что мы пьяные. Мы стоим над Яузой и плюем в воду, освещенную огнями города. Вода течет под мост, потом между старыми домами, потом она впадает в Москву-реку и вместе с Москвой-рекой впадает в Оку, а Ока впадает в Волгу, а Волга впадает в Каспийское море, а Каспийское море высыхает.

Зачем же тогда течет вода? – спрашиваешь ты.

Удивляюсь тебе,– говорю я.– А круговорот природы? А рыбы? Где им жить?

Это безусловно,– соглашаешься ты.– Рыбам жить негде.

И ты грустишь, опустив голову. Мимо проходят он и она. Мы не успеваем рассмотреть ее лицо, но спина женщины прекрасна, и ее ноги, и длинные волосы, опущенные на пальто.

Почему они все красивы, если смотреть в уходящую спину? – спрашиваешь ты.

Это иллюзия,– говорю я.– Со спины никогда не угадаешь точно.

Она прекрасна,– говоришь ты.– У нее лицо мадонны.

Чего ты плетешь? – говоришь ты.– Откуда ей взяться в Сокольниках?

Все мадонны вышли из народа,– говоришь ты.– Они мыли посуду в дымных комнатах без единого зеркала.

Она уходит,– говорю я.– Если хочешь, можно ее догнать. По-моему, у нее толстые: губы, круглые щеки и узкий лоб.

Она прекрасна,– говоришь ты. И мы бежим по набережной.

Стойте! – кричишь ты.– Стойте, мадонна!

Мы бежим, чувствуя тяжесть наших сердец. Она оборачивается, когда мы стоим в трех шагах от нее, готовые свалиться на мостовую. Она оборачивается – и прекрасная женщина улыбается нам. Мы остаемся на мостовой, освещенные лампами дневного света, а она уходит.

Пусть уходит,– говоришь ты.

Пусть,– говорю я. Мы садимся на мостовую.

Мадонна,– говоришь ты.

Ничего,– говорю я.

Почему я один? – говоришь ты.– Неужели всех мадонн разобрали?

Брось! – говорю я.– Зачем тебе мадонна?

Ну все-таки,– говоришь ты.

Если будет мадонна,– говорю я,– все сразу кончится. У нас отнимут все сразу.

И мы не будем кататься под дождем где захочется?

Нет.

И пить, когда бывают деньги?

Нет.

И разглядывать всех встречных девушек?

Нет.

Это ужасно.

Но у тебя будет мадонна.

Нет,– говоришь ты,– не надо. Хорошо, что они уже разобраны.

Что ты! – говорю я.– Их сколько угодно. Они моют посуду в дымных комнатах.

Ты смеешься, обняв меня.

Люди трех взглядов на жизнь. Простой пример – идет лошадь но улице.

Первый смотрит и думает: «У нас по улице идет лошадь, а в Америке – прекрасные машины».Второй смотрит на лошадь и улыбается: «Какая замечательная лошадь идет по улице».

А третьему наплевать на лошадь и на американские машины.

Почему так боятся вещей покойника? Он носил их живым.

Если долго думать о платье и долго хотеть платье, то знаешь его наизусть – и тогда не нужно его покупать: платье как будто износилось.

«Что им нужно? – спрашивал Хлебников.– Я бы сделал все. Я стал бы писать по-другому. Может быть, им нужна слава?»

Нет, им слава не нужна, и черт знает, что им нужно, если говорить серьезно. Я сам не знаю, почему это тревожит меня, потому что половину моих дел я начинал ради них и это замечательно тем, что можно еще начинать ради кого-то.

Поговори хоть ты со мной, Гитара семиструнная. Моя душа полна тобой, А ночь такая лунная.

Смешная песня. У меня есть все, что нужно для счастья. Эта весна была необычайно приятна, и весь год был интересен: я уезжал, думал, жил, и мне удавалось писать. Все считают, что мне повезло и везет каждый день, и я должен быть уверенным, но этого нет совсем, и ничего нет, и не это нужно. Ради одного молодого человека, явного идиота, одна красивая девушка вспарывает себе вены и пытается прыгать с высокого третьего этажа. Почему никто не прыгал ради меня хотя бы со ступеньки лестницы? Я не говорю уже о вскрытии вен, это несбыточно. Я сижу в комнате за столом, и в раскрытое окно свободно летят звуки ночной улицы. Я знаю, зачем каждый звук. В комнате пахнет цветами. Я очень люблю цветы. Я веселый и простой, и мысли мои не так сложны. Я уже не cмогу (как не смог недавно) делать все, что полагается,– ходить, говорить, встречать. Я ничего этого не смогу. Все гораздо проще, так я хотел бы думать. Я пишу и выдумываю не для одного себя, и мир, созданный мною, рассчитан на людей. Я чувствую необходимость говорить с людьми серьезно и близко. Когда мне мешают мелкие неурядицы, так, словно в трамвае наступили на ноту, это ожесточает против человечества, но это смешно. Когда люди начинают говорить о своей неудовлетворенности миром, о том, как они важны в мире и как важны их мнения, вкус, слова, обиды и радости,– мне становится противно. Это никому не нужно, и не стоит преувеличивать свое место на земле – место любого из нас.

В час ночи на дворе слышны детские голоса. Откуда они на дворе? Загадка. Мир полон таких загадок, неразрешимость его меня не волнует, я чувствую вечность, наблюдая очень многое. Все идет правильно, так, как следует. Не будем мешать, не надо смеяться и думать о личном достоинстве, о моральных обязанностях – это не разговор людей. Есть слова проще, иные слова.

Вечер, созданный для празднеств, и мы купили два мороженых торта.

– На тебе, сирота, два мороженых торта. Сирота не взял.

Пьесы писать трудно. Так было всегда, но раньше, лет тысячу тому назад, это было еще труднее. Спектакль представляли на площади: хочешь – смотри, хочешь проходи мимо по своим античным делам. Пьеса должна была привлечь внимание. Это вначале, а потом? Самое главное потом – пьеса не могла быть скучной, иначе люди расходились бы во все стороны. Никаких кресел не было, спектакль смотрели стоя, и уйти в такой обстановке приятно и просто. Пьеса не могла быть плохой, в таких случаях автора забрасывали камнями, и он убегал в горы. Актеров плохой пьесы тоже не щадили. Все это поощрялось государством.

На первомайской демонстрации в колонну Куйбышевского района влились четыре баптиста. Пользуясь замешательством толпы и всеобщим весельем, баптисты вскинули полотнище белого цвета, на котором был написан лозунг «Любовь есть Бог». Баптисты приехали в Москву из Кзыл-Орды ради этого первомайского дня. Их забрали люди в одинаковых пальто.

В штате Оклахома Вкусная солома.

Был в Большом театре. Сначала шел утром по улице, по солнечной стороне. Шел, обдуваемый теплым ветром. Была прекрасная погода, и всюду продавали лотерейные билеты. В театр опоздал. Первое действие искал уборную и осматривал белоколонные помещения.

Перед вторым действием увидел зал, полный красногвардейцев и командиров. Это был бесплатный спектакль. Раньше, перед входом, я видел красивых молодых людей, по виду драгун или конных гвардейцев, и других людей, в штатском, явно переодетых офицеров. Почему военные на первые свои деньги покупают шляпу зеленою цвета? Я, помню, тоже купил. Они стояли у великих колонн Большого театра, под мчащимся на тройке Аполлоном. Они стояли в зеленых шляпах, и галстуки-самовязы украшали военных.

Опера. Я сижу в первой ложе, мне видны зал и шесть ярусов цвета фальшивого золота. Весь театр – это желтые ярусы, желтые стены, и красный бархат кресел, и красные гардины. Получается почти отвратительно. Из моей ложи отлично стрелять в бывшую ложу царя. Попасть легко, по-моему. Оперу я не слушал, то есть сначала слушал, но ничего почти не понял и перестал обращать внимание на слова, которые поют. Все выглядит, как пародия. После второго действия ушел совсем.

Я ужасно сентиментален, и это неистребимо во мне, как грусть. Я вижу знакомые лица, давно чужие, и они волнуют меня, и я охвачен воспоминанием, и течение времени останавливается, открывая прошлое. Время безжалостно, я знаю это и стараюсь улыбаться, когда мне совсем не хочется улыбаться, и говорю не те слова, какие нужно говорить. А какие нужно? Я забыл эти слова. Меня пугает равнодушие времени и чужие люди. Чем дальше, тем больше чужих, и некому поклониться, и не с кем уйти. Я ужасно сентиментален, и я бы плакал, прислонившись к плечу друга, но я не могу плакать и смотрю, смотрю спокойными глазами на пустоту вокруг.

Что будет потом? Я не хочу думать.

Я долго вспоминал, когда же кончился день моего интереса к обучению хоть какому роду занятий. Это было в восьмом, наверное, классе, в день <нрзб.> к вечеру. Или нет – конечно все окончилось раньше, и живу я очень просто, и случайная культура случайных книг, людей и обстоятельств становится единственной моей культурой. О какой же, простите, литературе может идти речь?

Смотрел ныне «Тень». На спектакль пропустил Э. П. Гарин, седой, изящный и восхитительно пьяный Гарин, который очень красиво поставил пьесу.

Человечество служит женщине.

С одними она разговаривает в метро, с другими танцует, третьи провожают ее весенними вечерами до дверей дома, и с немногими она спит. Это не всегда лучшая часть человечества, но самая здоровая и простая. И все люди, и каждый из нас принадлежит к одной из этих категорий. Мы служим.

Чистый вечерний пруд, по которому плавают лебеди, кирпичные дома, деревья, готовые распуститься зеленью, и светло-зеленое небо – вот что было 7 мая в Москве. Я шел по сырой земле мимо скамеек сквера. Мир был восхитителен, воздух пах дымом костра, у метро продавали подснежники. Что еще нужно человеку? Чтобы рядом шла женщина, и женщина была рядом, и она была прекрасна. Я говорил ей, и она понимала все, что я говорил. Я не могу вспомнить эти слова. Это не нужно вспоминать. Жизнь полна удовольствий, и таких, за которые не надо платить. Но удовольствия, за которые платят, все-таки лучше. А денег нет, проклятая молодость миллионов! Мне было не так, как другим, я не жалуюсь, но все же.

Страна утренней свежести.

Глаза, как яичница.

Стеклянные шляпы, алюминиевые галстуки.

Не могут отделить человека от пиджака – женский разговор.

Вечером в темноте на карниз моего окна падали капли. Это дождь, думал я. А это соседи мыли балкон. Можно написать обратное: думал, что соседи моют балкон, а шел дождь.

Застенчиво голодали русские писатели.

Зачем я пишу о вечности? Никакой вечности нет. Я пришел домой, поел, лег на диван и под включенный телевизор два часа был в забытьи и сном объят. После, напившись чаю, принял ванну, чтобы, еще раз закусив, лечь в постель. Не думать, не вспоминать, а чего вспоминать? Место, где растут цветы? Море или, может быть, рижские кафе и женщин на улицах? Нет, и это не так, я нигде не был и ничего не помню. Я всю жизнь сидел за столиком из Финляндии и записывал разные и не очень уж веселые вещи. А ночью мне снится странное смешение училища и последних лет в институте; я уже два года учусь – как много.

А с людьми, мне знакомыми, никакой близости, как будто каждое утро видимся впервые. Вся разница в том, что видимся мы, как впервые, а надоели, как узники одной камеры. Вот так бы и писал, и писал – бесконечно. Отчего я пишу? Я разговариваю. Это очень весело.

Вот такая история – сидит человек в панаме напротив футбольного поля, пустого и зеленого. Он сидит, разыгрывая силой своего воображения матч. Ему ничего не стоит увидеть игроков, одетых в футболки разных цветов, и мяч, и комбинации – он разыгрывает сильнейшие комбинации, забивает голы, устраивает свалки на штрафной площадке и объявляет перерыв. И так два тайма по 45 минут. Он уходит, совсем разбитый, очень счастливый или огорченный поражением.

Сидел на крыше парень и плакал в водосточную трубу. Мутный поток слез наполнял бочку для дождя. Это было в ясный день, под синим небом, и дворники внизу часто меняли посуду – бочки, тазы, ведра, чайники и детские ванны, окрашенные в белое и голубое. Но слезы не прекращались. Человек принес самовар. Все смотрели, как он наполняется до краев. Люди стояли среди бочек и ведер, не спуская глаз с последнего самовара .Он был полон, скоро началось наводнение. Парень сидел на крыше и плакал. Слезы рекой текли но городу, превращая улицы в каналы ,площади – в озера ,тихий город Сестрорецк – в Венецию. Прохожие плавали среди фонтанов и деревьев парка ,чувствуя морскую солоноватость слез. Женщины сидели на фонарях. Когда вечером зажглись фонари, на каждом было по женщине. Люди на лодках окружили дом, на котором плакал парень. Он сидел на крыше, освещенный лунным светом, и его черный силуэт пугал неподвижностью и скорбью.

Отчего он плачет? – говорили одни.

Странно, —говорили другие.– Необычно. Это как бедствие.

Все говорили , поднимаясь вместе с водой все выше и выше.

Перестаньте плакать! – крикнул кто-то.– Вы затопите город.

Пусть, —сказал парень,– мне не жалко! Я хочу умереть.

А мы? – заволновались в лодках.– Женщины всю ночь сидят на фонарях .Дети на деревьях.

Я не смогу остановиться,– сказал парень. —Фонари и деревья не спасут.

Убьем его? – предложил кто-то, доставая ружье.

Он не виноват, —сказали другие.– У него большое горе.

У него горе, а нам погибать?

Убивайте —не убивайте, —сказал парень.– Это не поможет. Мы утонем вместе на третий день .

Что нам делать? – вскричали люди.

Ковчег, —сказал парень. —Спасайтесь в ковчеге.

Ничего себе,– сказали люди.– В три дня пароход.

А парень плакал. Вода плескалась у крыши. Он сидел на трубе, подтянув колени. В городе звонили колокола, и рев тонущих животных слушали звезды.

Гроза пробирного надзора, ваятель гор, вождь модернистов, печальный рыцарь подмостков, гений которого постигает только жена, гордость шекспировского театра, любимец негров из штата Небраска, человек, раздающий сны,– представьте, это он устроил всем одинаковый цветной сон – молодого тигра, играющего в мяч. Восемь миллионов, закрыв глаза, увидели тигра, проснувшись, они сошли с ума. Он вернул им разум – он устроил разные сны и часть людей погрузил в черное небытие ночи, как в бочку. Македонские пастухи молились на него, а он творил чудеса – он красил облака. Шел цветной дождь, реки окрашивались в ультрамарин, впадали такими в моря, и вскоре течение Гольфстрим из теплого превратилось в холодное. Он так захотел. В Голландии поникли тюльпаны, и гладиолусы Бельгии оледенели. Старый король Георг умер от горя в своей летней резиденции Шербур. Балтийское море замерзло в июле, и по нему катались на коньках, чтобы согреться, все народы Скандинавии. Беловолосые финские девушки, одетые в голубое, и спокойные шведы, норвежцы в красных вязаных колпаках, и крахмальные немецкие Гретхен, у которых светлые глаза. Английская королева плакала в Вестминстерском соборе ;и на белой от инея траве напротив лежали обмороженные лондонцы. Льды Гренландии, не сдерживаемые более теплым течением, двинулись на Европу. Шел великий Глетчер. В Риме пили кислое вино и, прочитав газету о Глетчере, завертывали в нее свежих осьминогов. В Риме танцевали но вечерам, и школьники, засыпая, думали о летних каникулах.

В Испании был закат, и на закате околел последний бык, заколотый нарядным тореро. На острове Корсика садилось солнце и пастухи смотрели в море. Пастухи, похожие в профиль на Наполеона. В королевстве Монако повесился последний принц крови. Он проиграл в рулетку свое маленькое государство, расположенное на Пиренеях. Кончался обычный день Европы. Наутро от всего континента остались две страны – Италия и Испания, два государства и два романских народа. Остальное пространство покрылось голубым льдом. Альпы <нрзб.>. Глетчер. В Средиземное море с побережья сползали айсберги. Молодой бедуин на белой лошади скакал в Марокко. Он первый увидел плывущий гигант. Молодой бедуин упал на колени и долго молился, раскрывая беспомощный рот. Он молился молча, так как у него был вырван язык. А человек, раздающий сны, спал в ранчо штага Огайо, и его мустанг тихо ржал, наблюдая восход. Утром он скакал среди высокой травы. Трава сохла на солнце. Туман поднимался над ней. Он скакал в мокрой от росы рубашке, счастливый, как молодой охотник. Он все забыл, и несчастье Европы не трогало его.

В метро внесли желтые байдарочные весла, напоминая о реке, о солнце и ветре.Чего я такой сумрачный шел нынче из метро? Об чем я задумался, глядя на мелкий дождь и машины, которые одна за другой проезжали мимо и приятно пахли бензином? В дождь и ветер бензин пахнет домом, теплой кабиной водителя и дорогой. Площадь Маяковского в дождливую погоду пахнет сентябрем и понедельником. А я стоял, думая, куда мне идти одному. Денег в кармане было три рубля, а сам я был молодой, и так мне захотелось в эту хмурую погоду напиться, что я переменился в лице. И причем напиться не одному, глядя, как пустеет бутылка, а с тобой, глядя, как ты улыбаешься и как у тебя светлеют глаза. Я могу писать об этом долго и красиво, но я не буду – денег у меня нет, и все это песня и мечта. Зачем мучить воображение? Господа и дамы! Должен вам сказать, что надоела мне такая жизнь вдрызг. Жениться, что ли? Нет зрелища прекраснее, чем человеческое счастье.

Это правда. А через месяц буду я на Алтае, будет вечер (ночь), холод совсем дикий и чистый воздух, пахнущий, допустим, эдельвейсами, и такая необыкновенная скука будет расстилаться вокруг, что я застрелю свою лошадь, сожгу лагерь, а потом утоплюсь в горной реке, в ледяной воде. Два месяца Чуйского тракта! А потом сентябрь, проведенный в положении согнувшись за столом, и снова дни до отвращения будут милы, как утро в метро. Неужели все будет неизменно таким? Будет. Зачем отрывать человека от тарелки? Зачем улыбаться в коридорах? Я всегда говорил себе, что есть вещи серьезнее и что я одержим местечковой скорбью и вся эта малина для мальчиков, которых мучают мокрые улицы, и фонари, и чужие женщины. Все это так, но я бессилен иногда в хмурую погоду.

Голубое лезвие бритвы.

Ходил по улице Горького в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось мне упасть лицом в высокую траву, и плакать, и проклинать. Только травы в Москве нет, кроме газонов.

Давайте вспомним, что было в прошлом году, в эти числа июня. А было следующее – теплая погода, небо в облаках, воздух белый и парной. Вечера были ужасны. Я подумал: а что, если устроить смену времени – выдать сегодня, 12 июня 1958 года, за 12 июня 1957 года? Что изменится, заметят ли? Нет, не заметят. Сегодня с утра льет дождь, прямой и сильный. Во дворе на веревках мокнет цветное белье, асфальт лиловый, листья лип зеленые, стволы лип черные, небо светлое, окна темные, и дождь заметен только в лужах и на фоне кирпичной стены. Небо светлеет, а дождь все льет, теплый дождь, мягкая вода. Грузовики идут по лужам, обрызгивая пустые тротуары. Очень хорошо! Я надену плащ и, не закрывая головы, пойду под дождь. Снимать белье, желтое от веревки. На асфальте лежат пионы, мокрые красные и растрепанные цветы. Ничего нет лучше этих цветов, их прямых стеблей, твердых листьев и красных лепестков, из которых каждый отдельно. Год назад я покупал вечером под дождем эти цветы для Валентина Константиновича. А теперь его нет.

– Кто там стучится в двери ногой? Всадник отчаянный и молодой.

О том, как ночью лил дождь необыкновенной настойчивости и силы. Несколько человек один за другим поднимались по пустому эскалатору метро и потом стояли под навесом и смотрели, как льет дождь. Пустая площадь – автобусы не ходят. Изредка такси. Последние пассажиры метро, которые не могут идти под дождь. Их, допустим, не так уж много. Слепой, постукивая палочкой, уходит, раскрыв зонт. Продавщица мороженого закатила свой белый ящик и дремлет. Двое пьяных подошли к ней и купили все, что было в ящике. Она им все сразу не давала, они стояли рядом и ели по одному – на палочке, просто так, в пакетах и др. Кто-то спрашивает у всех 15 копеек и звонит жене, но жена не приходит с плащом. Поднимается по эскалатору парень и, не задерживаясь, медленно и спокойно идет под дождь. Посреди площади разувается. Идет дальше босиком. Девушка смотрит на часы, или, лучше, она пусть спрашивает время и каждый раз говорит:

Без двадцати час? Большое спасибо.

Пьяные съели все, что было в ящике, и протрезвели.

Он и она. Наверное, с концерта, или они были в театре. Она стоит. Он бегает за такси. Побегает и вернется.

Нет,– говорит виновато.– Я побежал.

Она смеется. Идет такси. Он бежит за ним. Такси подъезжает к метро, и двое бывших пьяных садятся. Парень бежит за машиной. Потом подходит к девушке.

Нет,– говорит он.– Придется идти под дождем.

Какая разница? – говорит она.– Ты уже мокрый. И они уходят в дождь. Она снимает туфли, он их несет. Она идет босиком, приподняв бальное платье. Остаются девушка, продавщица мороженого и пусть человек с газетой «Вечерняя Москва», который звонил жене. А она не идет. Он долго читает газету.

Может, дать вам? – спрашивает у девушки.

Не надо,– говорит девушка и дрожит.

Или так: после того как у продавщицы мороженого купили все и все съели, она легко покатила свой ящик под дождь, накрывшись халатом. И пусть остаются двое – человек в парусиновом костюме с газетой «Вечерняя Москва» и девушка в куртке. Она работает в трамвае. Человек ждет жену. Он позвонил ей. Но в конце концов говорит, что хватит, давайте уйдем. Он рвет пополам газету «Вечерняя Москва», и они с девушкой идут под дождь. Когда приходит его жена с двумя зонтиками, она не застает под навесом метро никого. Или пусть пьяного.

Гостеприимные бедуины, завороженные кобры, Тадж-Махал прекрасный на фоне синего неба, а также при луне, седые обезьяны, священные коровы, танцующий, спящий, улыбающийся Будда, акула в аквариуме, богиня Кума – дочь звезд – с закрытыми удлиненными глазами. Вот что мне надо. Я хочу видеть это и плавать в Индийском океане, чувствуя тяжесть волн.

Давайте вспомним и представим острова Океании и любимое развлечение гавайской молодежи – кататься на прибое. Мне не хватает в жизни горячего песка, белого от солнца воздуха и моря, бьющего в грудь. Нужно что-то придумать и что-нибудь изменить. Афинские боги ждут, раскрыв каменные рты, и сфинкс смотрит прямо в вечность. Я чего-то жду. До чего же великолепно, обледенев в собственном самолете, свалиться в пампасы Мексики. Свалиться, выворачивая кактусы и пугая мексиканцев в цветных одеялах. Или, как Стейнберг, приехав на берег залива ходить в простой рубашке навыпуск и охотиться на рыбу. Чего еще надо? Хорошо также навсегда поселиться на острове Куба и вечерами ходить в портовый кабак; А львы? Я забыл про львов и про Африку. Это зимой, если можно. Так жить плохо. Рядом плавают (ходят) по морям, по океанам белые гиганты с плавательными бассейнами, салонами и палубой первого класса, где по вечерам танцуют шотландский танец под волынку и девушка но имени Сольвейг смотрит в темную воду. Завтра пароход прибудет в порт Веракрус. Стоянка двое суток. Город, прославленный любовью и сифилисом, ждет вас. Мужчины, приготовьте кольты. А я встаю завтра в девять часов, надеваю штаны, и все начинается сначала. А в прославленном городе Веракрус тремя часами позже встанет другой парень, взмокший от жары, желтый от хинина и бессонницы. Он посмотрит на небо отвратительной синевы, на солнце, такое беспощадное и большое, на весь тропический мир с лиловыми неграми и белыми капитанами. Он не станет надевать штанов, у него их просто нет. Испытывая легкую тошноту, он пойдет в трусах по улицам города.

А у нас весь день летний дождь, мягкая вода, и утром на асфальте будут сохнуть лужи.

Плавали листья, похожие на блины.

Меня успокаивает мысль, что все эти годы, трудные, бестолковые и ужасно длинные,– все это только начало.

Многие думают: это вся жизнь, а это начало, и все еще будет совсем не так. Я подумал: кто же начинал счастливей? У лучших людей в прошлом – невеселая молодость, а молодость, пока она есть, кажется бесконечной. И по ее первоначальным огорчениям и бедам мы судим о жизни так далеко вперед, что, конечно, жить в таком свинстве нет никакого желания. К счастью, все не так. И мы такие маленькие, и жизнь такая большая, и так ей наплевать, что мы о ней думаем. Я мог бы очень долго говорить о жизни вообще, но это скучно. Перейдем к частностям. Вот моя жизнь, полная борьбы и непрерывного огня, служит пособием для младших школьников.

Хочется писать пьесу про Египет с мумиями и прочим. Так хочется – я вчера видел в хронике пирамиды, и сфинкса, и все остальное в сильном солнце, желтое, даже красноватое – удивительно хорошо можно написать. И пусть они (мумии) будут уже не в славе. Была такая мысль – начинать пьесу с конца и привести все к началу, как к первопричине, но здесь это ни к чему.